Влияние ферментированных некрахмальных полисахаридных комплексов на сорбцию ионов тяжелых металлов в биосистемах

Автор: Глаголева Л.Э., Корнеева О.С., Шуваева Г.П.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Биотехнология, бионанотехнология и технология сахаристых продуктов

Статья в выпуске: 1 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Разработан фермент гидролитического действия для модификации некрахмальных полисахаридных комплексов и изучено их влияние на сорбционную активность по отношению к тяжелым металлам в биосистемах.

Фермент эндо-1, 4-β-ксиланаза, биомодификация, сорбция, ионы тяжелых металлов

Короткий адрес: https://sciup.org/14039960

IDR: 14039960 | УДК: 658.531

Текст научной статьи Влияние ферментированных некрахмальных полисахаридных комплексов на сорбцию ионов тяжелых металлов в биосистемах

Известно, что пищевые волокна (ПВ), формирующие клеточные стенки растений, в основном содержат гемицеллюлозы – это группа полисахаридов: арабинанов, ксиланов, маннанов, галактанов. Высокая сорбционная способность гемицеллюлоз обусловлена их аморфным строением, благодаря чему практически все гидроксильные группы доступны молекулам воды, кроме того, на повышение гидрофильности влияют карбоксильные группы и концевые альдегидные группы, содержание которых вследствие меньшей длины цепей выше, чем у целлюлозы [1].

Цель работы – разработать фермент гидролитического действия для модификации некрахмальных полисахаридных растительных комплексов (РК) из плодов шиповника, косточек винограда, семян расторопши, арбуза, тыквы, перегородок грецкого ореха, корнеплодов сахарной свеклы, клубней топинамбура и изучить их влияние на сорбционную активность ионов тяжелых металлов в биосистемах.

Аналитический анализ литературных источников показал [2,3], что в этом аспекте наибольший интерес представляет фермент эндо-1,4-β-ксиланаза (КФ 3.2.1.8) (1,4-β-ксилан-ксиланогидролаза), катализирующая эндогидролиз (1,4)-β-D-ксилазидных связей в ксиланах.

Фермент получали путём глубинного культивирования продуцента – микромицета Rhizopus microsporus var microsporus 595, так как только глубинное выращивание позволяет вести процесс в непрерывном режиме, при котором обеспечивается однородность и стандартность продукта, реализуется автоматизация процесса производства и полностью перерабатывается субстрат, что обеспечивает максимальный выход целевого вещества. Традиционно, чтобы усилить природную способность нативного штамма продуцировать целевое вещество, используют методы оптимизации условий культивирования, исходя из физиологических потребностей продуцента. Поэтому было изучено влияние основных источников питания и условий выращивания продуцента при этом способе культивирования на биосинтез ксиланазы, что позволило разработать технологию препарата «ксило-микроспорина Гх». Состав питательной среды включал все необходимые для роста и развития компоненты: ксилозосодержащее сырье – 18,6 г/дм3; (NH 4 ) 2 SO 4 , KH 2 PO 4 , MgSO 4 ; кукурузный экстракт; температура – 32-36 °С; рН среды – 6,0 - 6,2; продолжительность культивирования – 70 - 72 ч. Продуцент выращивали глубинным способом в колбах Эрленмейера объемом 500 см3 на лабораторной качалке при частоте вращения 1,7 - 1,8 с-1, температуре

28-30 °С, продолжительности 72 ч. В конце выращивания в отфильтрованной культуральной жидкости определяли активность фермента.

Активность фермента в культуральной жидкости при глубинном выращивании значительно превышала этот показатель в мицелии, что позволило пренебречь последним. На основе культуральной жидкости, содержащей внеклеточную ксиланазу был получен ферментный препарат «ксиломикроспорин Г10х».

Для использования в технологии модифицированных фитосорбентов в дальнейшем фермент эндо-1,4-в—ксиланаза был получен с достаточно высокой степенью очистки, так как физико-химические свойства изучаются только с очищенным энзимом и оптимизированными условиями его применения.

Определение оптимальных условий действия фермента проводили в интервале изменения факторов: время (т) от 20 до 60 мин; температура (t) от 20 до 40 oC, концентрация фермента от 0,005 до 0,20 ед/г,рН от 4, 0 до 7,0. Ранее было установлено, что оптимальная температура набухания составляет 40 °С [4], при повышении температуры скорость набухания увеличивается, а предельная степень набухания уменьшается. Время предельного набухания в среднем для исследуемых объектов составляет 30-40 мин.

Установлено, что наибольший эффект сорбции наблюдался при внесении фермента в количестве 0,1 % к массе РК из расчета 2 ед/г.

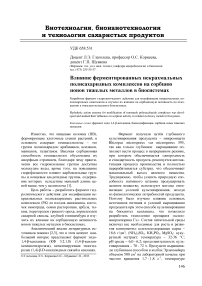

Для определения оптимальных условий действия фермента и дальнейшего эффективного использования его в пищевых продуктах были построены зависимости сорбционной активности растительных комплексов в различных технологических средах. Наибольшая сорбционная активность отмечена в сыворотке творожной (рН 4,5), что согласуется с условиями эксперимента и имеет следующие значения: максимальное - для сахарной свеклы (8,9 см3/г), минимальное -для виноградных косточек (3,25 см3/г).

В дальнейшем были изучены водосвязывающие, сорбционные и функциональнотехнологические свойства нативных растительных биополимеров и растительных биополимеров после обработки целевым ферментом. Известно, что эти свойства зависят, в первую очередь, от структурной организации биополимеров, их межмолекулярного взаимодействия, в связи с чем, было изучено влияние pH и температуры растворителя на процесс сорбции воды полисахаридными комплексами.

Для этого РК предварительно растворяли в растворе энзима с массовой долей 0,1 % из расчета 2 ФЕ/1 г сырья (опыт), после чего выдерживали в течение 30 мин при температуре 40 °С.

Исследование процесса сорбции воды рассматриваемыми растительными сорбентами после обработки их раствором эндоксиланазы показало, что степень набухания была на 1 5 - 25 % выше по сравнению с контрольными образцами, изменяясь от 3,7 до 8,7 г/см3 (рис. 1). Для топинамбура исследуемый показатель практически не изменился. Очевидно, что при использовании инулинсодержащего сырья, где преобладает полифруктозид инулин, который распадается до фруктозы уже при нагревании, нецелесообразно вводить стадию обработки энзимом.

Положительное действие ферментативной обработки растительных комплексов связано с усилением процесса набухания. Предположительно ферментативная обработка приводит к снижению степени полимеризации и степени кристалличности. Происходит изменение первичной клеточной стенки и частичная деструкция гемицеллюлозы внутри волокна, увеличивается количество аморфных участков, способствующих набуханию клеточной стенки, отделению микрофибрилл друг от друга, что облегчает проникновение растворителя.

Рис. 1. Зависимость степени набухания ферментированных растительных комплексов от времени при pH 6,0 и 40 °С: ▲ - расторопша; ■ - шиповник; ♦ - грецкий орех; • - виноградные косточки; В - семена арбуза; ж - тыква; Ж - сахарная свекла; О - топинамбур

Увеличение сорбции по отношению к воде даёт возможность предполагать об увеличении химической сорбции и по отношению к другим веществам, что связано с изменением структуры полимера под действием фермента и увеличением поверхности контакта с сорбентом. По всей видимости, образующиеся под действием ксиланазы продукты гидролиза кси-лана (олигоксиланы) увеличивают химическую сорбцию. В связи с этим в дальнейшем была исследована сорбционная активность выбранных растительных комплексов по отношению к ионам тяжелых металлов Cd2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+.

В результате проведенных исследований установлены экспериментальные зависимости, характеризующие изменение концентрации ионов Cd2+ и Cu2+ от рН среды при введении в раствор растительных высокомолекулярных соединений, на основании которых были построены ряды активности сорбентов (по убыванию). Минимальные значения концентраций Cd2+ и Cu2+ получены в щелочной среде. Ряд активности растительных сорбентов для ионов Cu2+ : грецкий орех (минимальное значение 0,12 мкг/см3) < шиповник (0,13 мкг/см3) < семена расторопши 0,15 мкг/см3) < семена тыквы, арбуза (0,2 мкг/см3) < семена виноградных косточек (0,25 мкг/см3) < топинамбур (0,25 мкг/см3). Ряд активности растительных сорбентов для ионов Cd2+ : семена шиповника (0,01 мкг/см3) < косточки винограда, тыквы, арбуза (0,05 мкг/см3) < семена расторопши (0,06 мкг/см3) < перегородки грецкого ореха (0,07 мкг/см3) < топинамбур (0,08 мкг/см3).

Сорбционные процессы, протекающие в статических условиях, вне зависимости от природы взаимодействия между сорбентом и сорбируемым веществом определяются диффузией, обуславливающей проникновение сорбируемого вещества вглубь структуры сорбента. Поэтому одним из важных факторов, оказывающих влияние на процесс сорбции, является продолжительность контакта фаз. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что время достижения сорбционного равновесия в исследуемых системах составляет 40-50 мин.

Для разработки методологических принципов совершенствования технологий пищевых биосистем с энтеросорбирующими свойствами изучен процесс сорбции Cd2+ и Cu2+ растительными сорбентами на примере композиций РК в различных технологических средах. Наибольшая сорбционная способность была отмечена в мясном бульоне и составила: для ионов Cd2+ - 0,022 мкг/см3, для ионов Cu2+ - 0,15 мкг/см3 при введении в модельный раствор композиции из перегородок грецкого ореха и виноградных косточекю. В обезжиренном молоке при введении РК из семян арбуза и тыквы сорбционная способность составила: для ионов Cd2+ - 0,015 мкг/см3 и для ионов Cu2+ - 0,012 мкг/ см3.

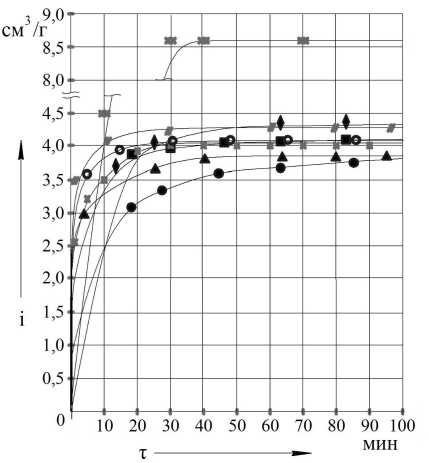

Учитывая сложность и разнообразие структур растительных сорбентов и зависимость проявления свойств от компонентного состава пищевой системы (прежде всего -белков) в целях создания полуфабрикатов пищевого назначения были исследованы сорбционные свойства модельных молочнобелковых систем, состоящих из творога (продукта, востребованного различными возрастными и социальными группами населения), стандартных растворов тяжелых металлов и нативных растительных комплексов (контроль) или растительных комплексов, обработанных эндоксиланазой (опыт). Анализ полученных экспериментальных данных показал (рис. 2), что в опытных образцах сорбционная активность по отношению к ионам тяжелых металлов была выше по сравнению с контрольными. Так, обработка растительных комплексов раствором ксиланазы способствовала увеличению сорбционной активности по отношению к ионам Cd2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+ в 1,2; 1,5; 2,0 и 7,0 раз, соответственно.

Рис. 2. Изменение содержания ионов Cu+2, Cd+2, Pb+2, Zn+2 в контроле (1) и опыте (2)

Полученные положительные результаты свидетельствуют о перспективности использования модифицированных полисахаридных комплексов из плодов шиповника, косточек винограда, семян расторопши, арбуза, тыквы, перегородок грецкого ореха, корнеплодов сахарной свеклы в технологии производства пищевых систем с повышенными сорбционным свойствами по отношению к ионам тяжелых металлов, что позволит расширить ассортимент продуктов энтеросорбирующего назначения, частично удовлетворить организм человека в растительных пищевых волокнах и тем самым повысить его защитную функцию.