Влияние флуктуаций и изменений солнечной активности на характеристики климата высоких и умеренных широт

Автор: Алексеев Г.В., Лукьянова Р.Ю., Иванов Н.Е.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются статистические соотношения между короткопериодными флуктуациями солнечной активности (СА) и колебаниями приповерхностной температуры воздуха (ПТВ) и температуры воды на поверхности океана (ТПО), оценивается вклад изменений СА в межгодовые и междекадные изменения ПТВ и ТПО. Анализ изменчивости характеристик СА и климата выполнен с использованием ранговых и квантильных статистик и методов корреляционного и спектрального анализа временных рядов. Показано, что в Северном полушарии период повышенной температуры и наибольшее число теплых месяцев большей частью (до 80 % от общего числа сравнений) приходятся на годы с максимальными положительными аномалиями общего солнечного излучения. Между рядами среднегодовых значений геомагнитного аа-индекса и ПТВ/ТПО, осредненных глобально и по полушарию, существует корреляция с коэффициентами в пределах 0.5-0.6 с запаздыванием изменений температуры относительно аа-индекса в пределах 3-14 лет. После сглаживания скользящим 11-летним средним коэффициенты корреляции между рядами аа-индекса и температуры возрастают до 0.87-0.89, а запаздывание составляет 8 лет. Связь отражает более 50 (40) % изменчивости ПТВ (ТПО). Если принимать во внимание запаздывание ПТВ и ТПО относительно изменений СА при высокой корреляции между ними, то установленные зависимости могут описывать значительную часть изменений средних значений ПТВ и ТПО.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103483

IDR: 142103483 | УДК: 523.98,

Текст научной статьи Влияние флуктуаций и изменений солнечной активности на характеристики климата высоких и умеренных широт

Неравномерность наблюдаемого в последние три десятилетия потепления климата обычно объясняют внутренней изменчивостью в климатической системе. Однако климатическая система подвергается и внешним воздействиям, связанным с процессами на Солнце, которые могут быть причиной части колебаний климата. Проблема заключается в оценке этой части. В отчете IPCC [The Physical Science Basis, 2007] отмечается, что необходимо проводить больше исследований влияния солнечной активности (СА) на климат, прежде чем степень этого влияния может быть надежно установлена. В настоящее время оценки этого влияния отличаются у разных авторов весьма значительно. Так, например, в работе [Scafetta, West, 2006] показано, что 45–50 % глобального потепления в 1900–2000 и 25–35 % в 1980– 2000 гг. обусловлены изменением СА, а в работе [Soon, 2005] утверждается, что до 75 % междесятилетней изменчивости среднегодовой температуры в Арктике обусловлено влиянием Солнца. Большинство же авторов оценивают вклад СА значительно меньшей величиной. В отчете IPCC [The Physical Science Basis, 2007] принято, что изменение глобального радиационного форсинга за период потепления с 1750 г. составляет 0.12 Вт/м2, что по сравнению с антропогенным изменением форсинга 1.60 Вт/м2 составляет менее 8 %. Однако в недавнем обзоре влияния СА на климат [Gray et al., 2010] пока- зано, что величина 0.24 Вт/м2 более приемлема для оценки естественного изменения радиационного форсинга за этот период.

Среди механизмов воздействия СА рассматри ваются как прямое влияние СА на тепловой баланс Земли , так и косвенные воздействия , связанные , например , с влиянием УФ - радиации на химические процессы в верхней атмосфере или с влиянием га лактических космических лучей на облачность [Gray et al., 2010]. Недавно на основе данных спут никовых измерений появилось предположение о возможном влиянии на климат нестабильности спектрального состава солнечного излучения [Harder et al., 2009]. Оказалось , что уменьшение излуче ния в коротковолновой части спектра в 2004–2007 гг . компенсировалось его ростом в длинноволновой части . Однако авторы работы [Lean, de Land, 2012] считают , что этот эффект может быть вызван дрей фом чувствительности прибора , а не изменениями в спектре излучения .

Большинство исследований влияния СА на климат имеют дело с масштабами 11 лет и более. В частности, обнаружено ее влияние на изменения температуры верхнего слоя океана с масштабом 11 и 70–80 лет при запаздывании в 1–2 года [Gray et al., 2010]. Оценки временных масштабов изменений СА, в наибольшей степени влияющих на климат, также различаются у разных авторов. Так, авторы работы [Cubbish et al., 2006] считают, что темпера- турный отклик климатической системы на относительно короткие вариации солнечного воздействия может достигать 2 K, но без сколько-нибудь заметного длительного эффекта. В работе [Lovejoy, Schertzer, 2012] подтверждается уменьшение влияния СА с увеличением временного масштаба, но при этом отмечается, что большинство палеореконструкций указывают на усиление с ростом масштаба. Авторы работы [Love et al., 2011] предполагают, что влияние солнечно-земного взаимодействия на современные изменения климата полностью содержится в долговременных трендах.

Короткопериодным воздействиям СА и их куму лятивному эффекту уделялось меньше внимания . В данной работе рассматривается влияние таких флук туаций СА на колебания приповерхностной темпе ратуры воздуха ( ПТВ ) и температуры воды на по верхности океана ( ТПО ), а также оценивается вклад более долгопериодных изменений СА в межгодовые и междекадные изменения ПТВ и ТПО .

Данные и метод исследования

Ежедневные значения полного солнечного излучения (TSI) за 1979–2011 гг. взяты на сайтах [ и ]. Ежемесячные значения геомагнитного аа-индекса за 1868– 2011 гг. получены с сайта [ htm]. Данные о ПТВ представлены среднемесячными значениями температуры из массива NCEP за 1948– 2011 гг., среднемесячными значениями температуры, полученными на 30 метеорологических станциях за 1900–2011 гг. и на 81 станции за 1950–2011 гг. к северу от 60° N, а также средними значениями ПТВ в Северном полушарии за 1850–2011 гг. []. Среднемесячные значения ТПО взяты из массива HadSST за 1870–2003 гг. и массива PMEO за 1950–2011 гг. [ uk/cru/data/, ].

Анализ изменчивости характеристик СА и харак теристик климата выполнен с использованием ранго вых и квантильных статистик и методов корреляци онного и спектрального анализа временных рядов .

Соотношение между флуктуациями суточных значений TSI и аномалиями средней температуры воздуха

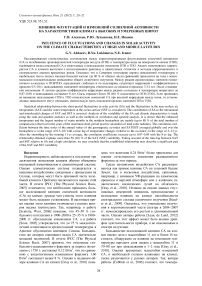

По данным прямых измерений приток энергии от Солнца на верхнюю границу атмосферы (TSI) испытывает сильные флуктуации от дня ко дню, от месяца к месяцу и от года к году. Сглаживание этих флуктуаций оставляет междекадные (11-летние) колебания амплитудой около 0.1 % и слабый тренд на понижение от 1979 к 2009 г., который зависит от метода обработки данных прямых измерений. Анализ изменчивости TSI за период измерений с 1978 по 1979 г. показывает, помимо 11-летнего цикла, значительные межсуточные флуктуации амплитудой более 0.1 %, т. е. >1 Вт/м2, усиливающиеся на максимумах солнечного цикла (рис. 1, а). На спектре ежемесячных значений TSI отражается подавляющий вклад 11-летнего колебания и заметен вклад годового колебания, которому соответствует основной максимум на спектре аномалий относи- тельно 11-летнего цикла (рис. 1, б). Помимо общего усиления на максимумах солнечного цикла, увеличение амплитуды положительных аномалий TSI попадает на разные сезоны года (рис. 1, в). Так, в 1990 г. они были максимальными в середине года, а в 2000 г. – в последние-первые месяцы года. Соответственно можно ожидать, что их влияние заметнее в 1990 г. в Северном полушарии, а в 2000 г. – в Южном.

Чтобы обнаружить влияние флуктуаций TSI в температуре воздуха , сравним распределения боль ших положительных аномалий TSI и больших по ложительных аномалий температуры воздуха в Се верном полушарии . В качестве индекса больших положительных аномалий TSI используем средний за год или сезон ранг ежедневных значений TSI за 1979–2008 гг .:

R g = 3 1 65 ∑ dR dg , (1)

где Rdg – ранг , который определяется для каждого дня по значениям TSI в этот день во все годы . При этом соответствующий 30- летний вариационный ряд начинается с минимального значения TSI, обо значаемого как 1, а наибольший ранг , равный 30, соответствует максимальной положительной флук туации TSI. Осреднение за год ежедневных рангов дает индекс , большие значения которого соответст вуют году с большим числом значительных поло жительных суточных аномалий TSI.

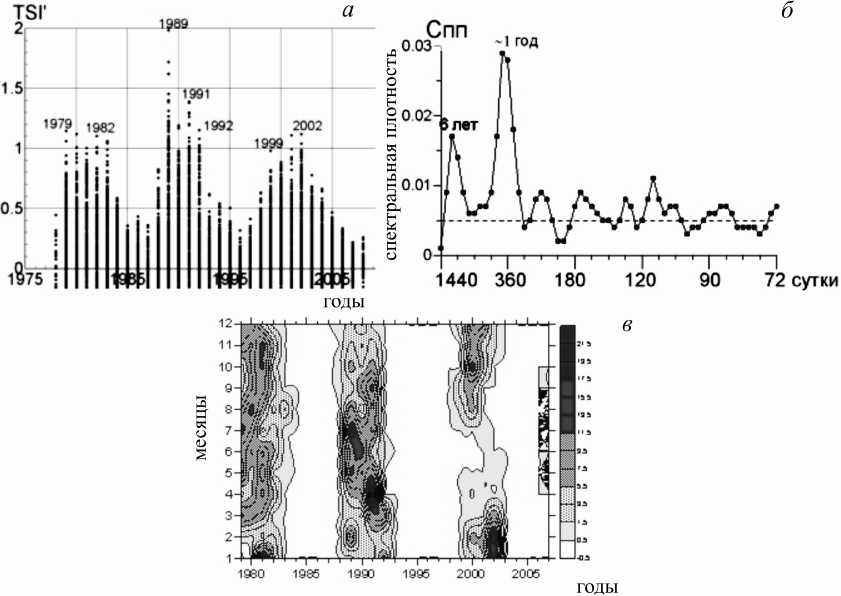

На рис . 2, а приведены распределения средних за год рангов ежедневных значений TSI ( отклонения от 11- летнего цикла ), распределение средних рангов среднемесячной температуры воздуха в Северном полушарии ( рис . 2, б ) и числа наиболее теплых ме сяцев в высоких широтах ( рис . 2 в , г ). Основная часть (80 %) больших значений в распределении рангов температуры ( превышающих значение 30) отмечается в те же годы , что и большие значения среднегодовых рангов TSI ( превышающие 15). Это означает , что самые теплые периоды в Северном полушарии в значительной части приходятся на го ды с максимальными положительными суточными аномалиями TSI.

Такое же сравнение распределений рангов TSI с распределением числа наиболее теплых ( положитель ные аномалии выше 95 % уровня ) месяцев в высоких широтах Северного полушария показывает , что наи большее число теплых месяцев ( превышающее 40 и 15 соответственно ) отмечается в годы , соответствующие максимальным положительным среднегодовым ран гам TSI ( рис . 2, в , г ). Подсчет показывает высокую повторяемость совпадений ( более 70 %) между годами с большими значениями индекса TSI и годами с боль шими положительными аномалиями ПТВ в высоких широтах . Это число намного превышает возможное число случайных совпадений . Вероятность случайного совпадения определим по схеме опыта с двумя урнами с одинаковым числом шаров ( годы ) и определенным количеством помеченных шаров , соответствующих большим значениям индекса TSI и аномалий ПТВ :

Рис . 1 . Положительные аномалии ежедневных значений TSI (Вт/м2) относительно среднего за 1979–2008 гг. (а); спектр ежедневных аномалий относительно 11-летнего цикла (штриховая линия – 95 % уровень значимости оценок спектральной плотности) (б); распределение по месяцам и годам числа больших положительных (выше 95 % уровня) аномалий среднемесячных значений TSI (в).

Рис . 2 . Средний ранг ежедневных значений TSI за год (отклонения от 11-летнего цикла (а); средний за год ранг среднемесячной средней температуры Северного полушария (б); число теплых месяцев за год на 81 станции в Северной полярной области (в); то же, но на 41 станции в морской Арктике (г).

где N – годы , n 1 , n 2 – число максимумов в каждом ряду , k – число совпадений .

Несовпадение между максимумами индексов TSI и температуры воздуха приходится на период после

2004 г ., когда температура во всех рассматриваемых областях повышалась , а TSI уменьшалось на миниму ме 11- летнего цикла . Расхождение в последние годы можно отнести к реакции температуры на рост СО 2 , однако расчеты на глобальных моделях климата не показывают столь быстрый рост температуры воздуха в этот период при увеличении концентрации СО 2 .

годы

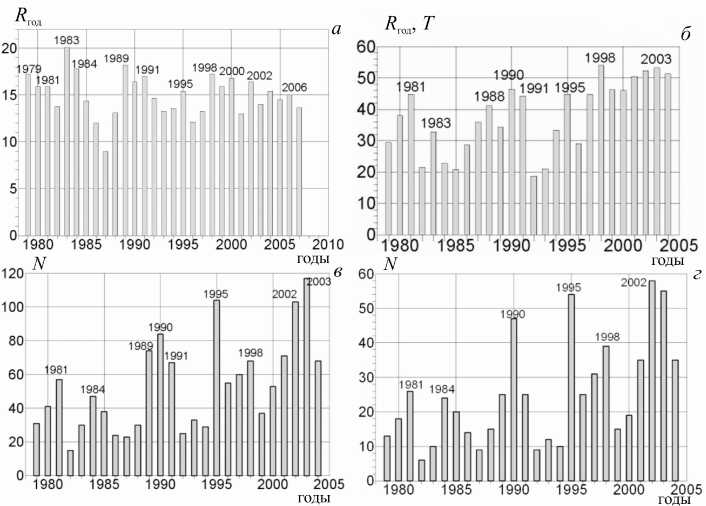

Рис . 3 . Среднегодовые значения аа-индекса (штриховая линия) и температуры (сплошная линия). Средняя температура воздуха: средняя глобальная (а), средняя в Северном полушарии (б), в Северной полярной области (в); средняя температура воды на поверхности океана в Северной Атлантике: в области 10° S – 10° N (г), 20–40º N (д), 60–80º N (е).

Связь между изменениями геомагнитного аа-индекса и характеристик климата

Чтобы оценить влияние изменений СА на изме нения климата на масштабах от десятилетий до сто летий используются косвенные показатели СА , по скольку прямые спутниковые измерения радиации имеются только для последних 30 лет . В качестве таких показателей чаще всего используются числа Вольфа , а также планетарный аа - индекс геомагнит ной активности , данные о которых имеются с 17 и 19 столетий соответственно .

В настоящей работе проведен анализ связи между изменениями аа - индекса и изменениями ПТВ и ТПО , осредненных глобально , по полушарию , по Северной полярной области ( СПО ), а также по районам Север ной Атлантики . Оценки связи выполнены для рядов средних за год значений индекса и температуры и для рядов , сглаженных скользящим 11- летним ос реднением . Соответствующие ряды средних за год значений показаны на рис . 3, а результаты расчетов корреляции между ними , а также между сглажен ными рядами представлены в таблице .

Из рис . 3 следует определенное соответствие как между длительными тенденциями, так и короткопери-одными колебаниями годовых значений аа-индекса, ПТВ и ТПО. Сходство между изменениями аа-индекса и температуры воздуха в СПО нарушается после 2003 г. в результате резкого уменьшения аа-индекса, но отсутствия понижения температуры.

Расчеты взаимной корреляции между рядами сред негодовых значений аа - индекса , ПТВ и ТПО подтвер ждают значимую связь между ними , возрастающую после проведения скользящего 11- летнего осреднения ( см . таблицу ). Корреляция среднегодовых значений индекса и средней температуры для всех областей ( за исключением СПО ) показала максимальные ко эффициенты в пределах 0.42–0.59 ( при 95 % уровне значимости , соответствующем 0.20) при запаздывании изменений температуры относительно аа - индекса в пределах 2–14 лет . Такой разброс запаздываний объ ясняется присутствием во взаимнокорреляционной функции аа - индекса и температуры двух максиму мов . Один из них отмечается на сдвиге 2–5 лет , а второй – 13–14 лет . В таблицу занесен сдвиг с наи большим максимумом корреляции .

После 11- летнего скользящего осреднения коэф фициенты корреляции резко возрастают для всех областей до 0.87–0.89 ( для СПО – до 0.50), а запаз дывание становится одинаковым для всех областей за исключением СПО . Учитывая , что после скользящего осреднения остается более 80 % межгодовой изменчи вости средней за год температуры , можно заключить ,

Максимальные коэффициенты корреляции ( R max ) между среднегодовыми и 11-летними значениями аа-индекса, приповерхностной температуры воздуха (ПТВ) и температуры воды на поверхности океана (ТПО) и соответствующие запаздывания температуры ( τ ) за 1868–2003(8) гг. 95 % уровень значимости коэффициентов соответствует 0.20.

Выводы

Из сравнения флуктуаций СА и ПТВ установле но , что самые теплые периоды в Северном полуша рии в значительной части ( до 80 % от общего числа сравнений ) приходятся на годы с максимальными положительными суточными аномалиями TSI. В высоких широтах Северного полушария наибольшее число теплых месяцев также отмечено в годы , когда наблюдались большие положительные аномалии TSI ( совпадения составляют более 70 % от числа сравнений ).

Между рядами среднегодовых значений аа - индекса , ПТВ и ТПО , осредненными глобально и по полуша рию , существует корреляция с коэффициентами в пределах 0.49–0.59 ( при 95 % уровне значимости , соответствующем 0.20) и с запаздыванием изменений температуры относительно аа - индекса в пределах 3– 14 лет . После сглаживания скользящим 11- летним осреднением коэффициенты корреляции между ря дами аа - индекса и температуры возрастают до 0.87– 0.89, а запаздывание составляет 8 лет .

Учитывая , что после скользящего осреднения ос тается более 80 % межгодовой изменчивости средней за год ПТВ , при коэффициенте корреляции в преде лах 0.87–0.89 установленная связь отражает более половины изменчивости рассматриваемых характе ристик ПТВ . Доля изменчивости ТПО , отражаемая связью с аа - индексом , составляет около 40 %.

Принимая во внимание запаздывание ПТВ и ТПО относительно изменений аа - индекса при высо кой корреляции между ними , можно заключить , что установленные зависимости могут объяснять значи тельную часть изменений средних ПТВ и ТПО .

Работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ 09-05-00232 а и в рамках выполнения госу дарственного контракта № 16.420.12.0002.