Влияние фосфатной минерализации отложений на сохранность каменных артефактов (по материалам Денисовой пещеры)

Автор: Кулик Н.А., Козликин М.Б., Мирошниченко Л.В., Шуньков М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В результате геохимических исследований рыхлых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры установлено, что продукты разложения гуано летучих мышей вызвали аутигенную фосфатную минерализацию осадка. Наиболее интенсивные изменения субстрата отмечены в ближайшем к источнику реагентов слое 9, содержащем артефакты средней стадии верхнего палеолита. Помимо рыхлого осадка и обломков коренного известняка геохимическому преобразованию подверглись каменные артефакты и костные остатки, залегавшие в зонах развития фосфатов. Изменения, наиболее выраженные на каменных артефактах из слоя 9, рассматриваются в качестве «модельных» для характеристики преобразования силикатных пород в процессе постседиментационной фосфатизации в целом. Для детального анализа использовалась выборка каменных изделий, включающая нуклеусы, сколы и орудия. Каменные артефакты из зон фосфатной минерализации имеют мощную белую реакционную кайму. Минеральный состав изначальной породы и новообразований в кайме определялся наблюдением в петрографических шлифах и с помощью рентгенофазового анализа. Присутствие в побелевшей наружной зоне артефактов органического вещества и фосфата инглишита свидетельствует о разложении сильными органическими и фосфорными кислотами силикатных пород артефактов, в частности полевых шпатов. Образующаяся при этом аморфная кремнекислота частично выносилась, что обусловило пористость измененной зоны вплоть до образования рыхлой белой каймы. Проявление изменений на силикатных породах артефактов означает, что реагенты, вызвавшие эти изменения, были весьма агрессивны и реакционноспособны. Очевидно, что их воздействие на погребенные вместе с артефактами кости должно быть еще более значительным.

Денисова пещера, плейстоцен, голоцен, гуано летучих мышей, аутигенная фосфатная минерализация, каменные артефакты

Короткий адрес: https://sciup.org/145145107

IDR: 145145107 | УДК: 631.859+903 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.142-147

Текст научной статьи Влияние фосфатной минерализации отложений на сохранность каменных артефактов (по материалам Денисовой пещеры)

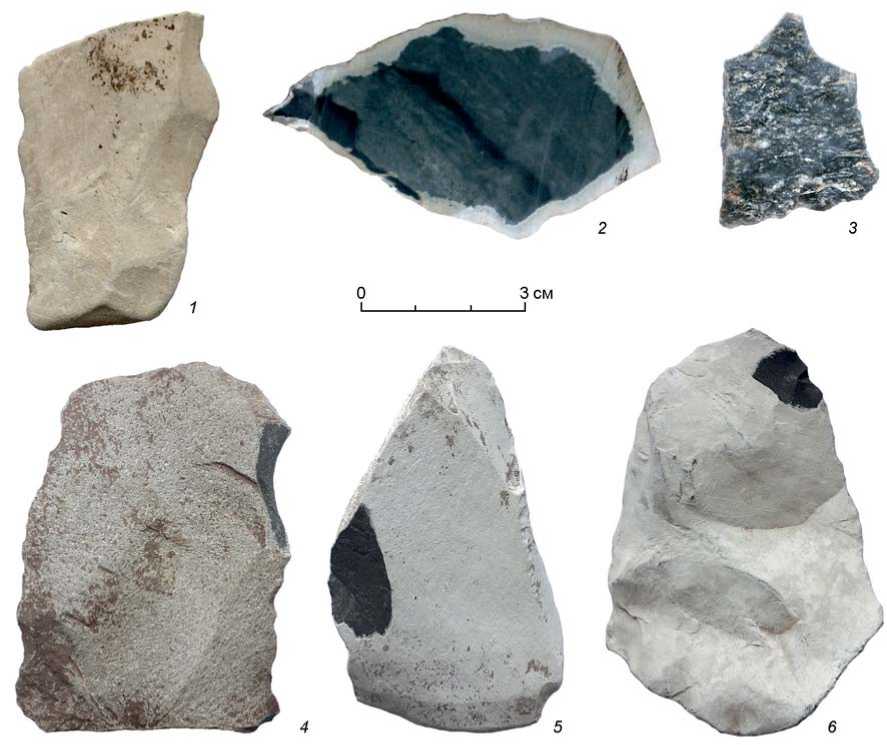

На материалах из голоценовых и плейстоценовых отложений Денисовой пещеры впервые на территории России была изучена аутигенная фосфатная минерализация. Установлено, что формирование фосфатов в восточной галерее связано с процессами биодеградации горизонтов гуано насекомоядных летучих мышей, обитавших в пещере [Шуньков и др., 2018]. Помимо рыхлого осадка и обломков коренного известняка, геохимическому изменению подверглись каменные артефакты и костные остатки, залегавшие в зонах развития фосфатов. Участки минерализации сосредоточены в центральной части галереи, в то время как отложения возле стен пещеры практически не подверглись этому процессу. Наиболее интенсивное преобразование связано с верхней частью плейстоценовой толщи, представленной слоями 9, 11.1 и 11.2, содержащими артефакты средней, ранней и начальной стадий верхнего палеолита соответственно. Каменные артефакты из зон фосфатной минерализации имеют мощную белую реакционную кайму, неплотную и хрупкую, разрушение которой приводит к сильному сглаживанию поверхности артефакта, что не позволяет определить характер дорсальной огранки скола (см. рисунок , 1 ).

Поскольку ранее установлено, что источником фосфатов была толща гуано летучих мышей, деградировавшая на уровне слоя 8 [Там же], изменения, наиболее выраженные на каменных артефактах из подстилающего слоя 9, рассматриваются в качестве «модельных» для характеристики преобразования силикатных пород в процессе постседиментационной фосфатизации в целом. Для детального анализа использовалась выборка из 33 экз., включающая нуклеусы, сколы и изделия с вторичной обработкой.

Посредством наблюдений под бинокулярной лупой установлено, что изменение артефактов распространялось от их поверхности вглубь силикатной породы с образованием в ее приповерхностной части белой зоны толщиной от 0,2 до 1,0–2,0 мм

(см. рисунок , 4–6 ), реже – более мощной каймы (см. рисунок , 2 ). Белая зона зачастую окаймляет весь артефакт, что сильно затрудняет, а часто делает невозможной бинокулярную диагностику исходного каменного сырья. Поэтому для определения последнего использовались наблюдения в петрографических шлифах и рентгенофазовый анализ (РФА), которым диагностировался также минеральный состав новообразований в белой кайме измененной породы.

В анализируемой выборке четыре артефакта изготовлены из кислых эффузивов. Материалом для 28 изделий служили тонко- и мелкозернистые осадочные породы: алевролиты, песчанистые алевролиты и мелкозернистые песчаники, преимущественно олигомиктовые (главные минералы – кварц и полевые шпаты), с разным содержанием амфибола-актинолита, хлорита и слюды (мусковита и хло-ритизированного биотита) – минералов, характерных для зеленосланцевой фации метаморфизма осадочных пород района Денисовой пещеры [Природная среда…, 2003]. Белая кайма отмечена и на артефакте из мелкопятнистого роговика, возникшего из тех же осадочных пород в контактовом ореоле Бащелакского гранитоидного интрузива. Наиболее интенсивное преобразование зафиксировано на изделиях из олигомиктовых осадочных пород. Для его более детального изучения в шлифах и методом РФА использовались малоинформативные с археологической точки зрения продукты расщепления из этого сырья.

На свежих фасетках (см. рисунок , 2, 4–6 ) на от-щепах c наружной белой зоной видно, что она имеет резкую, но неровную границу с темно-серой породой внутренней части артефакта. Мощность зоны варьирует даже в одном образце. По артефактам, для которых зафиксировано положение относительно направления силы тяжести, заметно, что толщина зоны на их верхней стороне значительно больше, чем на нижней (см. рисунок , 2 ). Это служит объективным подтверждением поступления реагентов,

Образцы каменных артефактов с реакционной каймой из зон фосфатной минерализации в слое 9 восточной галереи Денисовой пещеры.

вызвавших изменение, сверху. В случае изменения с образованием более мощной каймы, в ней отмечаются включения очень мелких зерен остаточных минералов исходной породы, а новообразованное белое вещество, помимо равномерно тонкодисперсного агрегата, иногда наблюдается в виде коротких микрошестиков или волокон.

В эффузивных породах интенсивного образования белой каймы нет или же она проявлена лишь в отдельных полосах флюидальной текстуры, создавая при максимальном развитии контрастный серо-белый пятнистый узор на поверхности артефакта (см. рисунок , 3 ). Кроме того, изменения наблюдались вокруг порфировых вкрапленников кварца и особенно – полевого шпата, который также белеет со снижением твердости.

Поскольку материал из приповерхностных белых зон отщепов представлял собой смесь тонкодисперсных новообразований и остаточных минералов исходной силикатной породы, наиболее информативным для диагно стики продуктов изменения оказался метод РФА. С его помощью 144

было проанализировано 13 артефактов, преимущественно из средней части измененного фосфа-тизацией слоя 9, а также из его кровли и подошвы (см. таблицу ).

Рентгенофазовому анализу предшествовала проверка проб белой каймы на наличие фосфора, а также карбонат-иона, чтобы исключить присутствие материала отлагавшихся поверх артефактов карбонатных корочек. В результате установлено, что от кальцитовых новообразований белый материал, образованный за счет силикатной породы, отличается отрицательной реакцией с НСl на СО3-ион и отчетливой положительной реакцией с молибдатом аммония на фосфор. При этом кроме (или вместо) специфичного для фосфора желтого окрашивания наблюдалось интенсивное синее окрашивание, указывающее на присутствие в пробе не только фосфора, но еще и его восстановителя – органического вещества, восстанавливающего образующуюся в реакции фосфорно-молибденовую соль аммония до молибденовой сини [Пешкова, Громова, 1976].

Состав исходной породы и новообразований в образцах каменных артефактов из зон фосфатной минерализации в слое 9 восточной галереи Денисовой пещеры

|

№ |

Положение образца в слое |

Реликтовые минералы |

Новообразования |

||

|

п/п |

исходной породы |

Фосфаты |

Органическое вещество |

Иные |

|

|

1 |

Кровля |

кв. |

РАВ, апатит (НСК), крандаллит |

бензол-сульфонат натрия |

кальцит, гипс |

|

2 |

Средняя часть |

кв., пл., КПШ, амф., сл. |

инглишит |

ОВ+ |

– |

|

3 |

То же |

кв., пл., КПШ, сл. |

» |

ОВ++ |

анкерит/доломит, арагонит |

|

4 |

» |

кв., пл., КПШ, амф. |

» |

ОВ+ |

– |

|

5 |

» |

кв., сл., КПШ, пл., амф. |

» |

» |

– |

|

6 |

» |

кв., КПШ, амф., сл. |

инглишит, апатит |

ОВ+/– |

анкерит/доломит |

|

7 |

» |

кв., пл., амф., сл. |

– |

– |

То же |

|

8 |

» |

кв., пл., КПШ, хл., пр., каол., нон. |

апатит (НСК) |

ОВ– |

– |

|

9 |

» |

кв., сл., пл., КПШ, пир. |

Р+ |

ОВ+ |

тодорокит |

|

10 |

» |

кв., пл., сл. |

инглишит |

– |

– |

|

11 |

» |

сл., кв., пл., КПШ |

Р+ |

ОВ+/– |

гипс |

|

12 |

» |

пл., кв., амф., КПШ, сл. |

Р++ |

ОВ++ |

» |

|

13 |

Подошва |

пл., КПШ, кв., амф. |

РАВ |

– |

– |

Список литературы Влияние фосфатной минерализации отложений на сохранность каменных артефактов (по материалам Денисовой пещеры)

- Ляликов Ю.С., Ткаченко Н.С., Добржанский А.В., Сакуров В.И. Анализ железных, марганцевых руд и агломератов. - М.: Металлургия, 1966. - 312 с.

- Пешкова В.М., Громова М.И. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии. - М.: Высшая школа, 1976. - 280 с.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с.

- Шуньков М.В., Кулик Н.А., Козликин М.Б., Сокол Э.В., Мирошниченко Л.В., Ульянов В.А. Фосфатная минерализация плейстоцен-голоценовых отложений восточной галереи Денисовой пещеры // Докл. АН. -2018. - Т. 478, № 3. - С. 318-322.

- Reich D., Green R.E., Kircher M., Krause J., Patterson N., Durand E.Y., Viola B., Briggs A.W., Stenzel U., Johnson P.L.F., Maricic T., Good J.M., Marques-Bonet T., Alkan C., Fu Q., Mallick S., Li H., Meyer M., Eichler E.E., Stoneking M., Richards M., Talamo S., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Hublin J.-J., Kelso J., Slatkin M., Paabo S. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova cave in Siberia // Nature. -2010. - Vol. 468. - P. 1053-1060.