Влияние ГБО на состояние скелетного гомеостаза при удлинении конечностей у больных ахондроплазией

Автор: Аранович А.М., Кузнецова Л.С., Сазонова Н.В., Лунева С.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

У 19 больных с ахондроплазией, леченных методом ЧДО в возрасте от 9 до 11 лет, принимавших сеансы ГБО, определяли маркеры костного метаболизма, позволяющие контролировать течение регенераторного процесса и определять продолжительность фаз кратковременной и долговременной адаптации. Установлено, что применение сеансов ГБО наиболее эффективно в раннем послеоперационном периоде. Сокращая в период дистракции продолжительность и глубину катаболической фазы костного обмена, ГБО создает благоприятные условия для протекания продуктивной фазы остеогенеза в период фиксации.

Ахондроплазия, чрескостноый дистракционный остеосинтез, гбо, биохимия крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142120860

IDR: 142120860

Текст научной статьи Влияние ГБО на состояние скелетного гомеостаза при удлинении конечностей у больных ахондроплазией

Ахондроплазия генетическое заболевание, наследуемое по аутосомнодоминантному типу, функционально важным признаком которого является нарушение роста и развития костносуставного аппарата. Особенности метаболизма у больных ахондроплазией влекут за собой отклонения в процессе остеогенеза. Применение методик чрескостного дистракционного остеосинтеза (ЧДО) при укорочении конечности различной этиологии позволило значительно сократить сроки удлинения и оптимизировать анатомические взаимоотношения удлиняемого сегмента с его функцией. Оперативное вмешательство, последующая дистракция и фиксация в аппарате внешней фиксации вызывают существенные изменения во внутренней среде организма, напряжение в системах, ответственных за поддержание гомеостаза и адаптацию [1, 2]. Интенсивность репаративных процессов зависит от энергетического потенциала организма, уровня оксигенации тканей, обеспеченности структурных клеток макроэргами. Фазы адаптационного ответа на оперативное вмешательство характеризуются изменением метаболического и биосинтетического профиля многих органов [7]. Продолжительность фаз адаптации зависит от объема оперативного вмешательства и адекватности лечебных мероприятий, что обусловливает необходимость постоянного лабораторного контроля [3, 5]. Гипербарический кислород, являясь универсальным биологическим адаптогеном и окислителем, позволяет уменьшить степень выраженности гипоксии, улучшить местный и регионарный кровотоки, корригировать тканевой метаболизм и гомеостаз [6].

Цель настоящего исследования: выявить продолжительность и особенности фаз адаптации системы скелетного гомеостаза на различных этапах хирургической коррекции длины конечности у больных ахондроплазией в условиях применения терапевтических доз гипербарической оксигенации (ГБО).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Определение маркеров костного метаболизма, позволяющих контролировать течение регенера- торного процесса и определять продолжительность фаз кратковременной и долговременной адаптации проводили у 35 больных ахондроплазией, леченных методом ЧДО, в возрасте от 9 до 11 лет. Первую группу составили 19 больных в возрасте 9,97±0,59 года, принимавших сеансы ГБО, вторую – 16 детей в возрасте 10,4±0,44 года, леченных без применения гипербарического кислорода. Кровь для исследований брали из вены натощак, без следов гемолиза на этапах: до операции, в различные сроки дистракции, фиксации и после снятия аппарата. В качестве контрольной группы биохимические показатели сыворотки крови исследовали у 18 субъективно здоровых детей в возрасте от 7 до 13 лет.

Курсы гипербарической оксигенации проводили в одноместной лечебной барокамере БЛСК-303 МК в количестве 10 сеансов на этапе дистракции и 8-10 сеансов на этапе фиксации, с продолжительностью изопрессии 40 мин при рабочем давлении 1,2-1,3 АТА. Особенностью лечения детей с аппаратами Илизарова в барокамере являлось обезжиривание аппарата, заземление и укладка оперированной конечности на ортопедическую подушку.

Лабораторный анализ крови включал определение активности щелочной (ЩФ) и кислой фосфатаз (КФ), парциальной активности их костных изоферментов (КЩФ и ТрКФ), содержание общего кальция (Са), магния (Мg), неорганического фосфата (РН), хлоридов (Сl). Активность ЩФ и КФ определяли на полуавтоматическом фотометре "Stat Fax" (США), используя реактивы "Vital Diagnostie" (Россия), изофер-ментный спектр методом электрофореза на системе "Paragon" "Beckman" (США), уровень электролитов на анализаторах "Corning" (Великобритания). На основании полученных результатов были рассчитаны интегральные индексы: индекс фосфотаз (ИФ) и системный индекс электролитов (СИЭ).

ИФ =КЩФ/Т Р КФ;

СИЭ= (Са* Мg*Cl)/P H .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

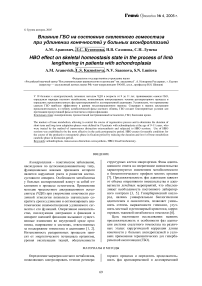

Распределение между числителем и знаменателем в СИЭ соответствует влиянию, которое проявляют паратирин (ПТ) и кальцитонин (КТ), регулирующие резорбтивную и остеорепара-тивную фазы костного ремоделирования. До-операционный профиль показателей скелетного гомеостаза отражал незначительное нарушение баланса костного ремоделирования в сторону преобладания резорбтивных процессов. Так, активность ТР КФ в сыворотке крови составляла 4,6±0,18 Е/л, ИФ был снижен до 12,4±0,87, при нормальных значениях 14,08±0,15 (рис. 1).

аппарата

Рис. 1. Индекс фосфатаз у больных ахондроплазией в процессе лечения

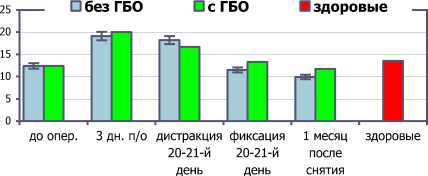

Ранний послеоперационный период обеих групп пациентов характеризовался повышением активности костных изоэнзимов фосфатаз, увеличением в сыворотке крови концентраций Са, Мg, PH, что в целом отразил СИЭ, и характерно для катаболической, ПТ-зависимой фазы костеобразования. Выраженная перестройка регуляторных механизмов происходила на 3-и сутки после операции. ИФ равнялся 19,1±1,04 при дооперацион-ном значении 12,4±0,87, СИЭ 262,51±21,19 против 210,06±13,18.

В постгипероксическом периоде, что совпа- ло с 20-21-ми днями дистракции, значения биохимических показателей 1-й и 2-й групп пациентов имели существенные различия в минеральном обмене. У больных 1-й группы отмечали со стороны скелетного гомеостаза тенденцию к восстановлению баланса процессов костного ремоделирования. ИФ у пациентов этой группы снижался с 19,1±1,04 до 16,7±0,79, индекс электролитов с 262,51±21,19 до 176,0±16,91. У пациентов 2-й группы тенденция нормализации показателей минерального обмена была выражена в меньшей степени (рис. 1, 2). Динамика отражала наличие фазы долговременной адаптации, анаболической, биосинтетической, контролируемой КТ.

аппарата

Рис. 2. Сиситемные индексы электролитов у больных ахондроплазией в процессе лечения

Биоэнергетические процессы имеют определяющее влияние на синтез полноценного матрикса дистракционного регенерата и его минерализацию. Нами отмечено положительное влияние ГБО на процессы ремоделирования. Так, у больных, получавших сеансы ГБО, высокая активность КЩФ в периоде дистракции уравновешивалась активностью ТрФК, т.е. процессы новообразования костной ткани и ее ре- зорбция были сбалансированы, что и отражал индекс фосфатаз (рис. 1). Высокая активность КЩФ предполагает высокий синтез коллагена, является дополнительным условием активного костеобразования на клеточном уровне.

Снижение активности КЩФ и ТрКФ в периоде фиксации мы расценивали как благоприятный признак, т.к. длительное сохранение высокого костного обмена дает предпосылки возникновения остеопоротического синдрома [8, 9]. К моменту снятия аппарата пациенты имели ИФ и СИЭ в пределах нижней границы физиологической нормы (рис. 1, 2). Одновременное снижение ИФ и СИЭ было расценено нами как показатель процесса активного ремоделирования и минерализации. Нужно отметить, что в период фиксации, динамика биохимических параметров в группах больных имела однонаправленный характер, отличаясь, однако, по продолжительности фаз и глубине характера изменений.

Исходя из полученных данных, во всех группах больных нами было выделено две фазы костеобразования: катаболическая, характерными чертами которой является увеличение ИФ,

СИЭ и контролируемая ПТ, и анаболическая, контролируемая КТ. Влияние ГБО обусловлено многокомпонентным действием. Отмечаемые метаболические сдвиги и физиологические реакции организма на это воздействие следует рассматривать как целенаправленные реакции на поддержание гемодинамики и гомеостаза на физиологическом уровне.

Биосинтетическая фаза у больных, принимавших сеансы ГБО, характеризовалась постепенной нормализацией ИФ и СИЭ. ГБО, влияя на углеводно-энергетический метаболизм, обеспечивала более ранний переход на анаэробные процессы гликолиза, значительно сокращала продолжительность катаболической фазы.

Таким образом, определение механизма действия гипербарического кислорода позволяет рекомендовать применение сеансов ГБО в раннем послеоперационном периоде лечения больных ахондроплазией методом ЧДО. Сокращая в период дистракции продолжительность и глубину катаболической фазы костного обмена, ГБО создает благоприятные условия для протекания продуктивной фазы остеогенеза в период фиксации.