Влияние генетических и средовых факторов на интенсивность роста и молочную продуктивность чёрно-пёстрого гоштинизированного скота

Автор: Шендаков А.И., Шендакова Т.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития молочного скотоводства

Статья в выпуске: 5 (26), 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты анализа влияния генетических и средовых факторов на интенсивность роста и молочную продуктивность чёрно-пёстрого скота.

Генетические и средовые факторы, чёрно-пёстрый скот, аддитивная и неаддитивная изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147123574

IDR: 147123574 | УДК: 636.22/28.082.2

Текст научной статьи Влияние генетических и средовых факторов на интенсивность роста и молочную продуктивность чёрно-пёстрого гоштинизированного скота

и средовых факторов на интенсивность роста и молочную продуктивность помесного скота . Исследования были проведены в ОАО « Агрофирма Мценская » Мценского района Орловской области на чёрно - пёстром голштинизированном скоте разных генотипов и линий . Использовался метод пар аналогов : чёрно - пёстрая – контрольная группа , I, II, III и IV тёлки с кровностью 12,5, 25, 37,5 и 50% по чёрно - пёстрой голштинской породе , соответственно . При изучении продуктивности в зависимости от линейной принадлежности контрольной группой были тёлки линии Аннас Адема , опытными – тёлки линий Хильтес Адема , Орла 2/1428 и Рефлекшн Соверинг . Наибольший удельный вес в структуре рациона для дойных коров в период исследований составляли силос кукурузный и жом – 17 и 15 кг , соответственно , сено – 2,5 кг . Коровы были обеспечены в зимний период обменной энергией , сухим веществом , переваримым протеином , кальцием и фосфором . Летний рацион для коров дойного стада содержал 4,3 кг фуражной муки , 1,8 кг жмыха , 2 кг сена злаковых трав , 45 кг зелёной массы . Взвешивание тёлок проводилось при рождении , в возрасте 6, 10, 12 и 18 месяцев . Среднесуточный прирост определялся согласно общепринятой методике . Оценка быков - производителей по молочной продуктивности проводилась методами сравнения их дочерей со сверстницами и относительной племенной ценности (RPH).

Методической основой исследований являлись работы Г . Ф . Лакина , 1990; Р . Ш илера и др ., 1981; Е . К . Меркурьевой и др ., 1991; В . М . Кузнецова , 2006. Теоретическая основа строилась на формуле :

y = µ + G + B, где y – абсолютная фенотипическая ценность, µ – среднее значение признака в популяции, G – генетические факторы (% генов, линия, отец, аллели, локусы и пр.),

B – систематические средовые факторы ( стадо , год , кормление , содержание и пр .)

При статистическом анализе были использованы компьютерные программы «Microsoft Excel» и « Статистика ».

Результаты и их обсуждение

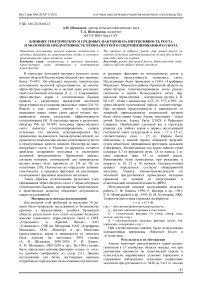

Анализ молочной продуктивности коров разных генотипов в 15 хозяйствах области показал, что при увеличении кровности по голштинской породе в относительно выровненных условиях кормления и содержания наблюдалась тенденция возрастания молочной продуктивности от 3848 до 5412 кг молока за 305 дней первой лактации (см. рис. 1). При этом достаточно большое поголовье коров с кровностью 3/8 и 5/8 по голштинам (415 и 227 голов соответственно) превышало коров поколений F1 и F2 (719 и 201 голова) по удоям – до 262-404 кг. Коровы поколения F3 незначительно уступали коровам с кровностью 3/8 по голштинам (27 кг молока). Однако следует заметить , что при увеличении выборки чёрнопёстрых коров до 378 голов, куда вошли 229 коров, содержавшихся в улучшенных условиях кормления, удой в среднем составил 4361 кг молока за 305 дней первой лактации. При этом чистопородные голштины СП «Сабурово» (n=300) дали 8200 кг молока. Следовательно, вопрос оптимального генотипа по голштинам не следует решать без учёта паратипических условий.

живая масса была одинаковой – 31 кг . При этом фенотипическая изменчивость живой массы по группам составила 6-12% ( см . табл . 1).

В 6 месяцев самой высокой живой массой обладали тёлки с кровностью 25% по голштинам 156±2 кг , превысив контроль на 8 кг (p<0,001). Меньшую массу имели тёлки с кровностью 3/8 и 1/2 по голштинам – 140±1 и 141±1 кг (p<0,001).

В 10 месяцев также отличались тёлки с кровностью 25% по чёрно - пёстрым голштинам – 261±2 кг , превысив контрольную группу на 32 кг (p<0,001). Низкую живую массу среди опытных групп показали тёлки с кровностью 3/8 по голштинам – 235±2 кг (p<0,05). Однако в этот период выращивания наименьший показатель был у чистопородных тёлок – всего 229±3 кг (p<0,001).

Удой, кг \ □ Кровность по голштинам

Таблица 1 – Фенотипическая изменчивость живой массы тёлок от рождения до 18 месяцев в ОАО « Агрофирма Мценская », кг

|

% HF |

n |

Фенотипическая изменчивость , С v (%) |

||||

|

s s C ^ о л |

m CD |

m о у 2 |

2 |

00 У ^ « « 8 2 |

||

|

0 |

229 |

10 |

10 |

12 |

12 |

12 |

|

12,5 |

20 |

8 |

10 |

8 |

9 |

7 |

|

25,0 |

76 |

12 |

11 |

7 |

5 |

3 |

|

37,5 |

110 |

11 |

7 |

8 |

8 |

4 |

|

50,0 |

61 |

6 |

5 |

9 |

7 |

4 |

Примечание : HF – кровность по голштинам

Рисунок 1 – Удой за 305 дней первой лактации у чёрно - пёстрых коров в зависимости от генотипа в Орловской области ( Г – доля генов голштинской породы , HF – чистопородные голштины )

Рисунок 2 – Жирность молока по первой лактации у чёрно - пёстрых коров в зависимости от генотипа в Орловской области ( Г – доля генов голштинской породы , HF – чистопородные голштины )

Вместе с тем , независимо от условий кормления , с увеличением кровности по чёрно - пёстрым голштинам в хозяйствах Орловской области наблюдается тенденция возрастания жирности молока – на 0,110,16% ( см . рис . 2). Полукровные коровы (n=719) уступали по жирности молока большинству помесных генотипов .

При рождении у чистопородных тёлок и большинства помесей ОАО « Агрофирма Мценская »

Высокой живой массой в 12 месяцев обладали тёлки с кровностью 12,5 и 25% (298±6 и 303±2 кг ). Это достоверно превысило контроль на 22 и 26 кг (p<0,001). Низкую живую массу имели тёлки с кровностью 3/8 и 1/2 по голштинам – 294±2 и 297±3 кг , однако это было выше контроля на 17 и 20 кг , соответственно (p<0,001).

В 18 месяцев тёлки с кровностью 12,5% имели максимальную массу (394±7 кг ) и превзошли контрольную группу на 22 кг (p<0,01), а тёлок II группы – на 4 кг живой массы . Низкую живую массу среди всех групп имели тёлки с кровностью 3/8 и 1/2 по голштинам – 366±1 и 367±2 кг , однако эти показатели были ниже , чем в контроле , всего на 6 и 5 кг соответственно . При этом они достоверно уступали лучшему генотипу 28 и 27 кг соответственно (p<0,001).

Несмотря на высокую живую массу к 18 месяцам , у коров - первотёлок с кровностью 12,5% по первой лактации живая масса была наименьшей – 471±4 кг , что уступило контрольной группе 14 кг (p<0,001). Самой высокой массой обладали первотёлки с кровностью 25% по голштинам – 497±1 кг . Это превысило контроль на 12 кг (p<0,001).

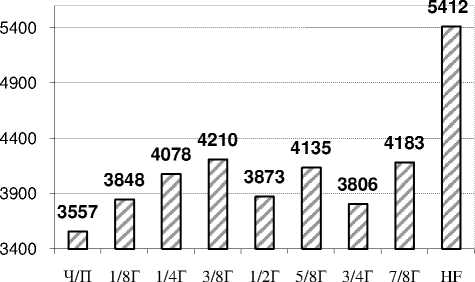

Наибольшим коэффициентом повторяемости (rw) живой массы от рождения до первой лактации обладали животные с кровностью 12,5% по голштинам – 0,433. Это превзошло контроль на 0,120, а тёлок II, III и IV групп – на 0,103, 0,340 и 0,317 соответственно ( см . рис . 3).

Рисунок 3 – Коэффициенты повторяемости живой массы от рождения до первой лактации в зависимости от генотипа , rw

Исследования подтвердили , что наибольшее влияние средовых факторов прослеживалось на интенсивности роста у животных с кровностью 37,5 и 50% – 90,7 и 88,4% соответственно .

При рождении у тёлок большинства линий живая масса была одинаковой – 31-32 кг , в то время как животные линии Орла уступали линии А . Адема 2 кг . При этом изменчивость ( С v ) живой массы по линиям была 10-14% ( σ =2-4 кг ). В возрасте 6 месяцев у тёлок линий чёрно - пёстрого скота живая масса составила 147-151±1 кг , в то время как животные линии Р . Соверинг уступали контрольной линии А . Адема 8 кг живой массы ( σ =3,8 кг , С v= 6,6%, p<0,001). В возрасте 10 месяцев большей живой массой обладали тёлки линии Х . Адема – 258±2 кг ( σ =22,6 кг , С v=8,8%). Это превысило линию А . Адема на 29 кг живой массы (p<0,001). Меньшей массой обладали тёлки линии Аннас Адема – 229±2 кг ( σ =26,4 кг , С v =11,5%).

Самая высокая масса в возрасте 12 месяцев также была у тёлок линии Х . Адема – 302±2 кг ( σ =23,3 кг , С v=7,7%). Это превысило контрольную линию А . Адема на 33 кг живой массы (p<0,001). Меньшей массой обладала линия А . Адема – 270±2 кг ( σ =31,9 кг , С v =11,8%). Невысокая живая масса была у тёлок линии Р . Соверинг – 290±2 кг .

В возрасте 18 месяцев большей живой массой обладали тёлки линии Орла – 397±7 кг ( σ =44,9 кг , С v=12,1%). Это недостоверно превысило линию А . Адема на 25 кг живой массы . Меньшей живой массой обладали тёлки линии Р . Соверинг – 368±2 кг . Невысокая живая масса была у тёлок линии А . Адема – 372±3 кг . Следовательно , разные линии могут иметь разную живую массу .

Самой высокой живой массой среди исследованных животных обладали первотёлки линии Р . Соверинг – 490±1 кг ( σ =6,4 кг , С v =1,3%). Это превысило контрольную линию А . Адема на 5 кг живой массы (p<0,001). Превосходство животных линии Р . Соверинг над животными линии Орла составило 19 кг (p<0,01). Меньшей живой массой обладали тёлки линии Орла – 471±5 кг , что достоверно уступило контрольной группе 14 кг (p<0,01).

Наши исследования показали , что наибольший удой за 305 дней первой лактации имели коровы с кровностью 37,5% по голштинам (5119±59 кг ), достоверно превзойдя контроль на 238 кг (p<0,01), а коров I группы – на 381 кг молока ( см . табл . 2). Меньший удой за 305 дней показали , между тем , коровы с кровностью 1/2 по голштинам – 4540±64, уступив контрольной группе 344 кг молока (p<0,001). При этом различие между III и IV группой составило 579 кг молока .

Таблица 2 – Влияние кровности , линейной принадлежности и быков - производителей на молочную продуктивность и живую массу коров - первотёлок ОАО « Агрофирма Мценская »

|

Фактор |

Группы |

Селекционные признаки |

|||||||||||

|

Удой за 305 дней , кг |

Жир , % |

Белок , % |

Масса , кг |

||||||||||

|

M |

±m |

С v |

M |

±m |

С v |

M |

±m |

С v |

M |

±m |

С v |

||

|

Генотип |

контроль |

4884 |

±58 |

18 |

3,70 |

±0,01 |

1,90 |

3,10 |

±0,01 |

2,10 |

485 |

±1 |

3 |

|

12,5% Г (I) |

4738 |

±236 |

22 |

3,60 |

±0,02*** |

2,70 |

3,09 |

±0,01 |

0,84 |

471 |

±4*** |

3 |

|

|

25,0% Г (II) |

5035 |

±61* |

11 |

3,68 |

±0,01 |

1,01 |

3,10 |

±0,01 |

0,06 |

497 |

±1*** |

2 |

|

|

37,5% Г (III) |

5119 |

±59** |

12 |

3,72 |

±0,01 |

0,90 |

3,10 |

±0,01 |

0,40 |

491 |

±1*** |

2 |

|

|

50,0% Г (IV) |

4540 |

±64*** |

11 |

3,71 |

±0,01 |

1,40 |

3,10 |

±0,01 |

0,40 |

484 |

±2 |

3 |

|

|

Линия |

А . Адема |

4820 |

±62 |

20 |

3,70 |

±0,01 |

0,14 |

3,10 |

±0,01 |

0,10 |

485 |

±1 |

1 |

|

Х . Адема |

4544 |

±46 |

11 |

3,70 |

±0,01 |

1,10 |

3,10 |

±0,01 |

0,40 |

488 |

±1* |

2 |

|

|

Орла |

5006 |

±305 |

25 |

3,62 |

±0,02 |

2,60 |

3,09 |

±0,01 |

0,64 |

471 |

±5** |

5 |

|

|

Р . Соверинг |

5317 |

±43*** |

9 |

3,73 |

±0,01 |

0,77 |

3,11 |

±0,01 |

0,25 |

490 |

±1*** |

1 |

|

|

Бык ( отец ) |

Бердыш 361 |

4972 |

±312 |

25 |

3,64 |

±0,01 |

1,30 |

3,10 |

±0,01 |

0,14 |

502 |

±4 |

3 |

|

Блеск 475 |

4543 |

±77 |

13 |

3,70 |

±0,01 |

1,56 |

3,09 |

±0,01 |

0,60 |

485 |

±2 |

3 |

|

|

Ген 794 |

5326 |

±222 |

13 |

3,68 |

±0,01 |

2,36 |

3,10 |

±0,01 |

0,16 |

490 |

±3 |

2 |

|

|

Миг 1094 |

4889 |

±57 |

18 |

3,70 |

±0,01 |

1,80 |

3,10 |

±0,01 |

2,10 |

486 |

±1 |

3 |

|

|

Паритет 722 |

4536 |

±16 |

2 |

3,78 |

±0,01 |

0,37 |

3,10 |

±0,01 |

0,02 |

490 |

±1 |

1 |

|

|

Пир 695 |

5494 |

±63 |

10 |

3,72 |

±0,01 |

1,00 |

3,11 |

±0,01 |

0,32 |

491 |

±1 |

2 |

|

|

Ряженый 284 |

4850 |

±280 |

26 |

3,61 |

±0,02 |

2,80 |

3,09 |

±0,01 |

0,91 |

472 |

±5 |

4 |

|

|

Светоч 389 |

4078 |

±16 |

3 |

3,69 |

±0,02 |

0,01 |

3,10 |

±0,01 |

0,01 |

523 |

±1 |

1 |

|

Примечание : * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001

В среднем по исследуемому поголовью было получено 4729 кг молока , что является достаточно высоким показателем первой лактации для чёрно пёстрого скота .

Высокий удой за завершённую лактацию показали коровы с кровностью 12,5% по чёрно-пёстрым голштинам (6523±403 кг), достоверно превзойдя контрольную группу на 890 кг (p<0,05). Среди помесных генотипов неудачным оказался генотип с кровностью 50% по голштинам – 5167±107 кг молока (p<0,001). В целом, лучшими удоями при нормальном цикле воспроизводства обладали коровы с кровностью 25 и 37,5% по чёрно-пёстрым голштинам.

Наибольшую жирность в хозяйстве имели коровы с кровностью 37,5% по чёрно - пёстрым голштинам (3,72±0,01%), превзойдя контрольную группу чистопородных коров на 0,02% (p>0,05). Среди помесных генотипов неудачным оказался генотип с кровностью 12,5% по голштинам – 3,60±0,02% жира (p<0,001). Меньшее содержание белка в молоке имели коровы с кровностью 12,5% по голштинам (3,09±0,01%), уступив всем опытным группам 0,01% (p>0,05).

Наибольшее количество молочного жира имели коровы с кровностью 37,5% по голштинам (190,4±3,4 кг ), достоверно превысив контрольную группу чистопородных коров на 9,7 кг (p<0,05). Среди помесных генотипов неудачным оказался генотип с кровностью 12,5 и 50% по голштинской породе – 170,5±3,8 и 168,4±5,9 кг жира . По количеству молочного белка были получены аналогичные тенденции . Наибольшее количество молочного белка имели коровы с кровностью 37,5% по голштинам (158,7±0,5 кг ), достоверно превысив контрольную группу на 7,3 кг (p<0,05). Среди помесных генотипов неудачными оказались генотипы с кровностью 12,5 и 50% по голштинской породе – 146,4±0,7 и 140,7±1,2 кг белка .

Наибольший удой за 305 дней показали первотёлки линии Р . Соверинг (5317±43 кг ), превзойдя контрольную линию на 497 кг (p<0,001), а коров линии Х . Адема – на 733 кг молока (p<0,001).

Животные последней линии также показали меньший удой . Коровы линии Р . Соверинг имели наименьшую продолжительность лактации – 343 дня , а животные линии Орла – самую продолжительную (474 дня ), что впоследствии повлияло на их средний удой за завершённую лактацию . Так , их превосходство над линией А . Адема составило 1102 кг (p<0,001). Меньший удой был в линии Х . Адема – 5262±86 кг .

Наибольшую жирность молока имели коровы линии Р . Соверинг (3,73±0,01%), недостоверно превысив контроль на 0,03% (p>0,05). Среди линий неудачной оказалась линия Орла – 3,62±0,02% жира , которую линия Р . Соверинг превзошла на 0,09% (p<0,01). По содержанию белка в молоке неудачной была линия Орла – 3,09 ( С v=1,3%), однако достоверных различий между всеми линями получено не было . Также у всех линий была невысокая изменчивость данного селекционного признака ( С v = до 4,5%).

Самое высокое количество молочного жира за 305 дней лактации в хозяйстве имели коровы линии Р . Соверинг (198,3±3,8 кг ), достоверно превысив контрольную линию на 20 кг (p<0,01). Эта линия также лидировала по молочному белку – 165,4±2,3 кг , что достоверно превысило линию А . Адема на 24,5 кг (p<0,001). Наибольшее количество молочного жира за завершённую лактацию за счёт продолжительного периода доения имели коровы линии Орла (250,9±7,6 кг ), достоверно превысив контрольную линию на 35,2 кг (p<0,01). Эта линия также лидировала по молочному белку – 214,2±2,9 кг , что превысило линию А . Адема на 33,5 кг (p<0,01), а линию Х . Адема – на 51,1 кг (p<0,001).

Таблица 3 – Генетическая и паратипическая изменчивость селекционных признаков у коров

|

Фактор |

Генетические группы |

Селекционные признаки |

|||||||||||

|

Удой за 305 дней , кг |

Жир , % |

Белок , % |

Масса , кг |

||||||||||

|

σ P |

σ G |

σ E |

σ P |

σ G |

σ E |

σ P |

σ G |

σ E |

σ P |

σ G |

σ E |

||

|

Генотип |

контроль |

878 |

176 |

702 |

0,08 |

0,02 |

0,06 |

0,06 |

0,01 |

0,04 |

16 |

3 |

13 |

|

12,5% Г (I) |

1054 |

211 |

843 |

0,10 |

0,03 |

0,07 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

16 |

3 |

13 |

|

|

25,0% Г (II) |

532 |

106 |

426 |

0,04 |

0,01 |

0,03 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

8 |

2 |

6 |

|

|

37,5% Г (III) |

616 |

123 |

493 |

0,03 |

0,01 |

0,02 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

11 |

2 |

9 |

|

|

50,0% Г (IV) |

500 |

100 |

400 |

0,05 |

0,01 |

0,04 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

12 |

2 |

10 |

|

|

Линия |

А . Адема |

958 |

192 |

766 |

0,08 |

0,02 |

0,06 |

0,06 |

0,02 |

0,04 |

16 |

3 |

13 |

|

Х . Адема |

518 |

104 |

414 |

0,04 |

0,01 |

0,03 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

11 |

2 |

9 |

|

|

Орёл |

1256 |

251 |

1005 |

0,10 |

0,03 |

0,07 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

21 |

4 |

17 |

|

|

Р . Соверинг |

486 |

97 |

389 |

0,03 |

0,01 |

0,02 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

6 |

1 |

5 |

|

|

Бык ( отец ) |

Бердыш 361 |

1248 |

250 |

998 |

0,05 |

0,02 |

0,03 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

15 |

3 |

12 |

|

Блеск 475 |

600 |

120 |

480 |

0,06 |

0,02 |

0,04 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

14 |

3 |

11 |

|

|

Ген 794 |

703 |

141 |

562 |

0,09 |

0,03 |

0,06 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

10 |

2 |

8 |

|

|

Миг 1094 |

863 |

173 |

690 |

0,07 |

0,02 |

0,05 |

0,06 |

0,02 |

0,04 |

16 |

3 |

13 |

|

|

Паритет 722 |

104 |

21 |

83 |

0,03 |

0,01 |

0,02 |

0,03 |

0,01 |

0,02 |

3 |

1 |

2 |

|

|

Пир 695 |

566 |

113 |

453 |

0,03 |

0,01 |

0,02 |

0,03 |

0,01 |

0,02 |

8 |

2 |

6 |

|

|

Ряженый 284 |

1253 |

251 |

1002 |

0,10 |

0,03 |

0,07 |

0,03 |

0,01 |

0,02 |

21 |

4 |

17 |

|

|

Светоч 389 |

104 |

21 |

83 |

0,10 |

0,03 |

0,07 |

0,03 |

0,01 |

0,02 |

4 |

1 |

3 |

|

Доля генетической изменчивости в общей фенотипической вариации селекционных признаков стада составила 11-45%, однако в группах доля генетической и паратипической изменчивости существенно варьировала ( см . табл . 3). Так , σ G удоя варьировала от 21 ( дочери Светоча и Паритета ) до 251

кг (дочери Ряженого и коровы линии Орла). Их паратипическая изменчивость по удою достигала 1002-1005 кг молока, что характеризуется большими лимитами данного селекционного признака. Аддитивная генетическая изменчивость жирности молока (σG) составила всего 0,01-0,03%, в то время как паратипическая изменчивость (σP) этого признака достигала 0,06-0,07%. В связи с невысокой фенотипической изменчивостью процентного содержания белка в молоке его генетическая и паратипическая изменчивость по разным группам и линиям варьировала несущественно – 0,01-0,02 и 0,01-0,04% соответственно. Общая изменчивость живой массы коров, выраженная в кг, варьировала от 3-4 (дочери быков Паритета и Светоча) до 21 кг (дочери быка Ряженого и коровы линии Орла). При этом аддитивная генетическая изменчивость живой массы (σG) составила всего 1-4 кг, паратипическая – до 13-17 кг.

Наибольшая корреляция между удоем и жирностью молока была у первотёлок II группы (0,349±0,101), превзойдя контроль на 0,607. У коров большинства генотипов была получена отрицательная корреляция между данными селекционными признаками ( см . табл . 4).

Самая высокая корреляция между удоем и процентным содержанием белка в молоке была у первотёлок с кровностью 3/8 по голштинам (0,512±0,071), что превзошло контрольную группу на 0,514. Также высокой корреляцией отличались коровы с кровностью 25% по голштинам – 0,311 (p<0,01). У коров большинства генотипов , вместе с тем , была получена невысокая и отрицательная корреляция между данными селекционными признаками .

Наибольшая корреляция между процентным содержанием жира и белка в молоке была у коров с кровностью 1/8 по голштинам (0,916±0,094), что превысило контроль на 0,972 (p<0,001).

Высокая корреляция между удоем и жирностью молока по первой лактации была у коров линии Орла 2/1428 (0,483±0,226, p<0,05), что превзошло контрольную группу на 0,507. У коров большинства линий , как и следовало ожидать , была получена отрицательная и невысокая корреляция между данными селекционными признаками .

Наибольшая корреляция между удоем и процентным содержанием белка в молоке была у первотёлок линии Р . Соверинг (0,321±0,080, p<0,001). Это превзошло контрольную группу чистопородных коров на 0,342. Положительной корреляцией отличались коровы линии Орла – 0,242. У коров большинства генетических групп , между тем , была получена невысокая и отрицательная корреляция между этими признаками . В линии Хильтес Адема была получена положительная корреляция между содержанием белка и жира в молоке – всего 0,053±0,074.

При рождении корреляция живой массы с последующим удоем была высокой только у животных III группы – 0,541±0,068. Это превысило контроль на 0,456. В 6 месяцев высоких корреляций получено не было . В 10 месяцев наибольшая корреляция живой массы с последующим удоем была у животных I группы – 0,357. Это превысило контроль на 0,540. В 12 месяцев наибольшая корреляция живой массы с последующим удоем была у животных IV группы – 0,266. Это превысило контроль на 0,507. Вместе с тем , в 18 месяцев наибольшая корреляция живой массы с последующим удоем была у животных I группы с кровностью 12,5% – 0,194.

Таблица 4 – Влияние кровности , линейной принадлежности и быков - производителей на корреляции между селекционными признаками у коров - первотёлок ОАО « Агрофирма Мценская »

|

Генетические группы |

n |

Корреляции селекционных признаков |

|||

|

Удой - жир |

Удой - белок |

Жир - белок |

Живая масса - удой |

||

|

контроль |

229 |

-0,258±0,062*** |

-0,020±0,066 |

-0,056±0,066 |

+0,163±0,064 |

|

12,5% Г (I) |

20 |

-0,152±0,233 |

+0,005±0,236 |

+0,916±0,094*** |

+0,226±0,230 |

|

25,0% Г (II) |

76 |

+0,349±0,101*** |

+0,311±0,104** |

+0,391±0,100*** |

+0,302±0,105** |

|

37,5% Г (III) |

110 |

-0,335±0,085*** |

+0,512±0,071*** |

-0,175±0,093 |

+0,415±0,079*** |

|

50,0% Г (IV) |

61 |

+0,096±0,128 |

-0,121±0,127 |

+0,094±0,128 |

+0,271±0,120* |

|

А . Адема |

240 |

-0,024±0,065 |

-0,021±0,065 |

-0,053±0,064 |

+0,051±0,064 |

|

Х . Адема |

182 |

+0,079±0,074 |

-0,061±0,074 |

+0,053±0,074 |

+0,079±0,074 |

|

Орёл |

17 |

+0,483±0,226* |

+0,242±0,250 |

-0,178±0,254 |

+0,256±0,249 |

|

Р . Соверинг |

126 |

-0,419±0,074*** |

+0,321±0,080*** |

-0,279±0,082*** |

+0,416±0,074*** |

|

Бердыш 361 |

15 |

+0,248±0,269 |

-0,534±0,234* |

+0,349±0,260 |

+0,834±0,153*** |

|

Блеск 475 |

60 |

+0,175±0,126 |

-0,066±0,130 |

+0,091±0,129 |

+0,265±0,121* |

|

Ген 794 |

10 |

-0,038±0,353 |

-0,210±0,346 |

+0,164±0,349 |

-0,378±0,327 |

|

Миг 1094 |

230 |

-0,274±0,061*** |

-0,023±0,066 |

-0,054±0,066 |

+0,168±0,064** |

|

Паритет 722 |

40 |

+0,603±0,102*** |

-0,102±0,158 |

-0,003±0,160 |

+0,106±0,158 |

|

Пир 695 |

80 |

-0,619±0,089*** |

+0,717±0,080*** |

-0,460±0,100*** |

+0,417±0,103*** |

|

Ряженый 284 |

20 |

+0,573±0,154*** |

+0,415±0,190 |

+0,262±0,214 |

+0,267±0,213 |

|

Светоч 389 |

41 |

-0,028±0,158 |

-0,315±0,142* |

+0,009±0,158 |

-0,212±0,151 |

Вместе с тем, в зависимости от линейной принадлежности, при рождении корреляция живой массы с последующим удоем была высокой только у животных Рефлекшн Соверинг – 0,662±0,050 (p<0,001). Это превысило контроль на 0,500. В 6 месяцев во всех линиях были получены невысокие отрицательные корреляции. В 10 месяцев высокая корреляция живой массы с последующим удоем была у животных линии Орла – 0,398. Это превысило контроль на 0,584. В 12 месяцев наибольшая корреляция живой массы с последующим удоем была у животных линии Хильтес Адема – 0,308. Это превысило контроль на 0,541. Вместе с тем, корреляция живой массы с последующим удоем была невысокой или отрицательной, в то время как живая масса первой лактации обеспечивала больший удой у коров линии Р. Соверинг (r2=17,3%).

Оценка быков показала , что при рождении у дочерей Блеска , Пира и Светоча живая масса составила 32 кг , Мига – 31, Паритета и Ряженого – 30, Гена – 28, Бердыша – всего 27 кг . При этом Cv живой массы достигала 12-13% ( см . табл . 4). У дочерей Светоча в возрасте 6 месяцев живая масса была 162 кг , Мига и Пира – 148, Блеска и Паритета – 141 и 142, Гена и Бердыша – 132 кг . Наибольшая масса в 10 месяцев была у дочерей Бердыша и Светоча – 273±4 и 266±3 кг в среднем . Дочери Блеска и Ряженого показали 249±3 и 244±4 кг . К 12 месяцам сохранились схожие тенденции , а в 18 месяцев самая высокая живая масса по - прежнему была у дочерей Бердыша – 414±3 кг . Активность увеличения живой массы снизилась у дочерей Светоча – 387±2 кг . Дочери Блеска показали всего 363±2 кг , дочери Гена и Ряженого сохранили достаточно высокие результаты – 398±3 и 395±6 кг .

Таблица 4 – Фенотипическая изменчивость живой массы дочерей быков , Cv (%)

|

Бык |

n |

С v в разном возрасте , месяцы |

||||

|

При рождении |

6 |

10 |

12 |

18 |

||

|

Бердыш |

15 |

3 |

1 |

6 |

5 |

3 |

|

Блеск |

60 |

5 |

6 |

10 |

9 |

4 |

|

Ген |

10 |

7 |

3 |

9 |

5 |

3 |

|

Миг |

230 |

10 |

10 |

12 |

12 |

6 |

|

Паритет |

40 |

8 |

6 |

6 |

6 |

4 |

|

Пир |

80 |

12 |

7 |

9 |

7 |

3 |

|

Ряженый |

20 |

13 |

10 |

8 |

11 |

7 |

|

Светоч |

41 |

14 |

8 |

6 |

6 |

4 |

Среднесуточные приросты от рождения до 6 месячного возраста у тёлок , полученных от разных быков , значительно варьировали . У дочерей Светоча они составили 722 г , Ряженого – 656, Мига – 650, Пира – 611, Блеска – 606, Гена – 570 г . В возрасте 10 месяцев интенсивность роста варьировала от 675 ( Миг ) до 1175 ( Бердыш ) г в среднем . У дочерей большинства быков существенных различий получено не было – 800-908 г в сутки . В 12 месяцев интенсивность роста значительно изменилась по оцениваемым быкам . Так , интенсивность роста 15 дочерей Бердыша снизилась с 1175 до 585 г , а у дочерей Пира , напротив , возросла с 750 до 1033 г в среднем . Дочери быков Гена , Блеска и Ряженого сохранили достаточно высокие среднесуточные приросты . В период от 12 до 18 месяцев дочери всех быков снизили интенсивность роста до 350-509 г .

У дочерей Бердыша и Светоча по первой лактации живая масса составила 502 и 523 кг , в результате чего последний превысил быка Ряженого по массе дочерей на 51 кг (p<0,01).

Наибольшим коэффициентом повторяемости (rw) живой массы от рождения до первой лактации обладали дочери Бердыша 361 – 0,747, меньшей – дочери Пира 695 (0,057). По остальным быкам повторяемость составила от 0,205 до 0,480.

В стаде ОАО « Агрофирма Мценская » неудачными оказались дочери Светоча и Блеска – 150,5 и 168,1 кг молочного жира . Аналогичные тенденции были получены и по количеству белка в молоке .

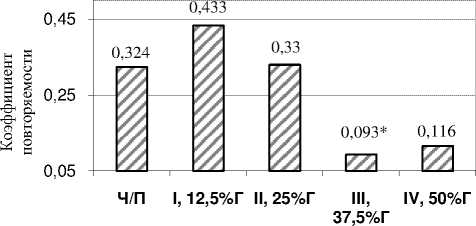

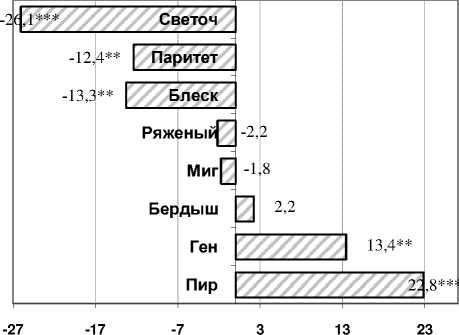

Рисунок 4 – Оценка быков - производителей по количеству молочного жира дочерей за 305 дней лактации методом дочери - сверстницы , ± кг

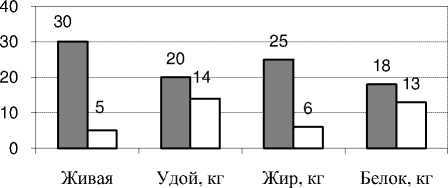

Оценка быков - производителей методом дочери - сверстницы по количеству молочного жира показала , что в стаде улучшателями были быки Пир и Ген – +27,6 и +14,8 кг ( см . рис . 4). Остальные быки являлись ухудшателями – от -0,6 до -31,7 кг молочного жира в сравнении со сверстницами .

Рисунок 5 – Оценка быков - производителей по количеству молочного белка у дочерей за 305 дней лактации методом дочери - сверстницы , ± кг

Оценка быков - производителей методом дочери - сверстницы по количеству молочного белка , между тем , показала , что в стаде улучшателями были быки Бердыш , Ген и Пир – +2,2, +13,4 и +22,8 кг ( см . рис . 5). Остальные быки являлись ухудшателями – от -1,8 до -26,1 кг молочного белка в сравнении со сверстницами .

По количеству молочного жира и белка в молоке , согласно данной оценке , лучшим был бык Пир , худшим быком являлся бык Светоч .

Вместе с тем, согласно методу RPH1, наибольшей племенной ценностью обладал бык Пир 695, являясь улучшателем по всем селекционным признакам: по удою за 305 дней – на 24,2%, процентному содержанию жира в молоке – на 0,9, молочному жиру – на 13,1, процентному содержанию белка – на 0,5, молочному белку – на 23,7, живой массе – на 1,4%. Ухудшателями по всем селекционным признакам были Ряженый 284 и Блеск 475 – RPH1=95,2-99,8% и 87,2-99,8% соответственно (см. табл. 5). При этом у дочерей большинства быков прослеживались разные корреляции между селекционными признаками.

Таблица 5 – Племенная ценность быков , RPH1

|

Кличка и № быка |

Индексы племенной ценности по селекционным признакам , % |

|||||

|

is' ^ |

5 ^ s |

S t> ^ и |

о и |

о U 5 ^ и |

и с5 я |

|

|

Бердыш 361 |

101,3 |

98,0 |

99,8 |

100,0 |

101,1 |

103,9 |

|

Блеск 475 |

87,2 |

99,8 |

93,2 |

99,5 |

87,5 |

98,8 |

|

Ген 794 |

106,1 |

99,4 |

103,3 |

100,0 |

105,2 |

100,5 |

|

Миг 1094 |

97,8 |

99,6 |

98,7 |

100,0 |

97,8 |

98,5 |

|

Паритет 722 |

89,0 |

103,4 |

95,6 |

100,0 |

89,9 |

100,8 |

|

Пир 695 |

124,2 |

100,9 |

113,1 |

100,5 |

123,7 |

101,4 |

|

Ряженый 284 |

98,9 |

96,8 |

97,9 |

99,8 |

98,7 |

95,2 |

|

Светоч 389 |

88,2 |

99,6 |

93,0 |

100,0 |

89,9 |

108,2 |

Следовательно , при совершенствовании чёрно пёстрого скота к стаду следует закреплять не только улучшателей , но и быков , способствующих положительной корреляции между признаками .

Таблица 7 – Влияние генетических факторов на селекционные признаки и параметры

|

Параметры (n=517) |

Сила влияния , h2A±sh |

||

|

Генотип |

Линия |

Бык |

|

|

Живая масса тёлок до 18 месяцев , кг |

0,3 ±19,9 |

0,2 ±99,8 |

0,4 ±99,6 |

|

Среднесуточный прирост тёлок , г . |

0,9 ±99,1 |

2,6 ±18,2 |

3,1 ±96,9 |

|

Повторяемость роста тёлок , rw |

24,0 ±15,2 |

8,8 ±17,0 |

35,0 ±19,0 |

|

Изменчивость живой массы тёлок (Cv), % |

40,5 ±11,9* |

37,4 ±9,7* |

44,0 ±11,1** |

|

Удой за 305 дней первой лактации , кг |

21,5 ±15,7 |

30,3 ±13,1 |

81,8 ±14,2** |

|

Содержание жира и белка в молоке , % |

0,6 ±79,5 |

0,5 ±80,2 |

0,7 ±77,2 |

|

Количество жира и белка в молоке , кг |

11,1 ±17,8 |

19,0 ±20,3 |

65,3 ±10,1** |

Примечание : * – α <5%, ** – α <1% ( по Фишеру )

Результаты анализа показали, что факторы «генотип» и «линия » достоверно влияли только на фенотипическую изменчивость живой массы тёлок до 18 месяцев – 40,5±11,9 и 37,4±9,7 (α<5%). В то же время фактор «бык» (отец) достоверно влиял на изменчивость живой массы тёлок, удой, молочный жир и белок у дочерей – 44,0±11,1, 81,8±14,2 и 65,3±10,1, соответственно (α<1%), (см. табл. 7). В целом, быки-производители сильнее влияли на генетическую изменчивость в стаде, основные генетико-статистические параметры и селекционные признаки чёрно-пёстрого скота.

Следует отметить , что анализ коэффициентов наследуемости позволяет предположить о разной степени аддитивной и неаддитивной изменчивости у разных генотипов и линий . Наши исследования , проведённые с применением дисперсионного анализа , позволили выяснить ( см . рис . 6), что в ОАО « Агрофирма Мценская » неаддитивная изменчивость живой массы составила всего 5% , в то время как на долю аддитивной приходилось 30%. При общей генетической изменчивости удоя 34% неаддитивные эффекты ( эпистаз , доминирование ) составили 14%, что , очевидно , связано с применением скрещивания . Жирность молока определялась в основном суммирующим действием генов – 25%, а на долю случайных эффектов приходилось всего 6%. Аналогичная тенденция прослеживалась по процентному содержанию белка в молоке .

□ Аддитивная изменчивость ( А ), % □ Неаддитивные эффекты (D+I), %

масса , кг

Селекционные признаки

Рисунок 6 – Структура генетической изменчивости селекционных признаков у коров стада ОАО « Агрофирма Мценская » (n=517)

Наши исследования при этом согласуются с результатами исследований зарубежных учёных , подчёркивающих возможность вычисления доли неаддитивной изменчивости в животноводстве и растениеводстве [12-15].

Таким образом, в племенных стадах Орловской области нет чёткой зависимости величины удоев от кровности по чёрно-пёстрой голштинской породе, оптимальным может быть генотип с кровностью 3/8, 5/8, 7/8 и др. по улучшающей породе. Однако в стабильных условиях кормления и содержания наиболее продуктивны по удою чистопородные чёрно-пёстрые и голштинские коровы, что позволяет сделать вывод о необходимости перехода от бессистемного, многообразного скрещивания к консолидации генотипов и чистопородному разведению. При этом жирность молока у помесных коров выше, чем у чистопородных чёрно-пёстрых сверстниц . Ранее приведённые результаты исследований [10, 11] позволяют также сделать аналогичный вывод о разведении по линиям, хотя во многом эффективность селекции зависит от условий кормления и племенной ценности первичного селекционного материала – коров стада. В каждом стаде при этом проявляются свои особенности интенсивности роста, взаимосвязи признаков, фенотипической и генетической изменчивости и пр. показателей и параметров у животных разных генетических групп (кровности, линий, происхождения и пр.). Эффективность использования той или иной генетической группы даже внутри стада может существенно отличаться. Опыт комплексного, поэтапного исследования процесса голштинизации позволяет нам сделать более объективные выводы. Так, на примере ОАО «Агрофирма Мценская» можно сделать вывод, что при голштинизации качественного чёрно-пёстрого поголовья к 18 месяцам наибольшую живую массу набирают тёлки с низкой кровностью по голштинам (12,5-25%). У полукровных тёлок, начиная с 12 месяцев, наблюдается отставания в живой массе (исследования в большинстве хозяйств Орловской области подтверждают плохие качества данного генотипа), хотя быки-производители дают не только разную интенсивность роста у дочерей, но и значительно отличаются по их среднесуточным приростам в разные периоды выращивания. Использование коров с кровностью до 37,5% по голштинской породе способствует увеличению удоев. Голштинские линии, тем не менее, обладают большим потенциалом молочной продуктивности, чем линия Аннас Адема. Наши предыдущие исследования [7, 10 и др.] показали, что бык Пир 695 был ухудшателем в двух хозяйствах, однако в учхозе «Лавровский» и ОАО «Агрофирма Мценская» он стал улучшателем. Это, по-видимому, связано с комбинационной способностью его генотипа, а также подтверждает необходимость использования одновременного сравнения (CC) и BLUP-оценки быков в хозяйствах области для исключения ошибок в выводах об их племенной ценности. Полученные наработки абсолютно объективно позволяют подчеркнуть, что при дальнейшем разведении чёрно-пёстрого скота следует определять силу влияния генетических и средовых факторов на селекционные признаки, поскольку влияние кровности, линий и быков-производителей на средние показатели и генетикостатистические параметры может составлять до 81,8%. Следующим этапом исследований должно стать более подробное изучение влияния средовых факторов (года, сезона, месяца, стада и пр.) на селекционные признаки.

В целом , при соблюдении наших рекомендаций и системной зоотехнической работе во многих хозяйствах Орловской области к 2015-2020 году можно будет получить удой до 7000 кг молока в среднем на одну корову .

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Адрес редакции: 302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, 69.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–21514 от 11.07. 2005 г.

Технический редактор М осина А.И.

Сдано в набор 14.10.2010

Подписано в печать 28.10.2010 Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс .

Объём 12,5 усл. печ. л. Тираж 300 экз. Издательство Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19.

Лицензия ЛР№ 021325 от 23.02.1999 г.

Ж урнал рекомендован ВАК М инобрнауки России для публикаций научных работ, отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Список литературы Влияние генетических и средовых факторов на интенсивность роста и молочную продуктивность чёрно-пёстрого гоштинизированного скота

- Адушинов, Д. Эффективность голштинизации чёрно-пёстрого скота в Восточной Сибири [Текст]/Д. Адушинов//Молочное и мясное скотоводство. -2006. -№3. -С. 17-19

- Анненкова, Н. В. Результативность скрещивания чёрно-пёстрого скота с голштинским [Текст]/Н. В. Анненкова//Зоотехния. -1999. -№ 1. -С. 9-10

- Герасимчук, Л. Д. Белковомолочность голштинизированных чёрно-пёстрых коров [Текст]/Л. Д. Герасимчук, В. И. Клименок, В. И. Селезнев//Зоотехния. -2003. -№7. -С. 20-22

- Григорьев, Ю. Н. Новый тип чёрно-пёстрого скота -непецинский [Текст]/Ю. Н. Григорьев, И. Н. Артюхина, В. Т. Артюхин, А. А. Гриненко и др.//Зоотехния. -2004. -№3. -С. 5-7

- Гридина, С. Особенности нового уральского типа чёрно-пёстрого скота [Текст]/С. Гридина//Молочное и мясное скотоводство. -2003. -№7. -С. 8-10

- Логинов, Ж. Г. Оценка чёрно-пёстрых коров ленинградского типа по комплексу хозяйственно-полезных признаков [Текст]/Ж. Г. Логинов, В. А Примак, Н. Р. Рахматуллина//Зоотехния. -2004. -№ 7 -С. 2-5

- Ляшук, Р. Н. Совершенствование молочного скота в Орловской области [Текст]/Р. Н. Ляшук, А. И. Шендаков, М. В. Востров//Молочное и мясное скотоводство. -2007. -№1. -С. 22-25

- Кузнецов, В. М. Основы научных исследований в животноводстве [Текст]/В. М. Кузнецов. -Киров, издательство Зонального НИИСХ Северо-Востока. -2006 г. -568 стр

- Прудов, А. И. Использование голштинской породы для интенсификации селекции молочного скота [Текст]/А.И. Прудов, И.М. Дунин. -М.: Нива России, 1992. -192 с

- Шендаков, А. И. Результаты использования потенциала голштинского скота в Орловской области [Текст]/А. И. Шендаков//Зоотехния. -2010. -№2. -6-9

- Шендаков, А. И. Комплексный анализ результатов селекции молочного скота в Орловской области [Текст]/А. И. Шендаков//Вестник Орёл ГАУ. -2010. -№2(23). -С. 16-22

- Burgueno, J. Modelling additive x environment and additive x additive x environment using genetic covariance's of relatives of wheat genotypes [Теxt]/J. Burgueno, J. Crossa, P. Cornelius, R. Trethowan, G. McLaren, A. Krishnamachari//Crop Sci 2007, 47:311-320

- Finley, A. O. Hierarchical spatial modeling of additive and dominance genetic variances for large spatial trial datasets [Теxt]/A. O. Finley, S. Banerjee, P. Waldmann, T. Ericsson//Biometrics. -June 2009. -65, 441-451

- Henderson, C. R. MIVQUE and REML estimation of additive and non-additive genetic variances [Теxt]/C. R. Henderson//Journal of Animal Science. -1985. -61, 113-121

- Oakey, H. Joint modelling of additive and non-additive (genetic line) effects in multi-environment trials. [Теxt]/H. Oakey, A. P. Verbyla, B. R. Cullis, W. Xianming, W. Pitchford//Theor Appl Genet 2007, 114:1319-1332