Влияние генотипа и факторов среды в период формирования семян на стартовую амилолитическую активность прорастающего семени ярового и озимого ячменя

Автор: Игнатенко Инна Сергеевна, Казакова Алия Сабировна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Агрономия, лесное хозяйство и биологические науки

Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.

Бесплатный доступ

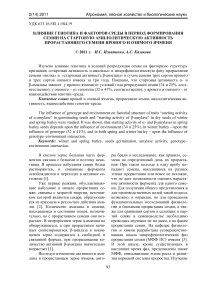

Изучено влияние генотипа и условий репродукции семян на факторную структуру признаков «стартовая активность α-амилазы» в микрофенологическую фазу прорастания семени «вилка» и «стартовая активность β-амилазы» в сухом семени трех сортов ярового и трех сортов озимого ячменя за три года. Показано, что стартовая активность α- и β-амилазы зависит у ярового ячменя от условий года репродукции семян (34 и 25%, соответственно), у озимого - от генотипа (32 и 41%, соответственно), у ярового и озимого - от взаимодействия генотип-среда.

Яровой и озимый ячмень, прорастание семян, амилолитическая активность, взаимодействие генотип-среда

Короткий адрес: https://sciup.org/140204101

IDR: 140204101 | УДК: 633.16:581.1:584.19

Текст научной статьи Влияние генотипа и факторов среды в период формирования семян на стартовую амилолитическую активность прорастающего семени ярового и озимого ячменя

В спелом зерне большая часть ферментов связана с белками и поэтому неактивна. В процессе набухания семян белки растворяются, и связанные ферменты освобождаются и переходят в активное состояние [1].

Уже первые реакции, обуславливающие набухание и начало прорастания семян, связаны с затратой энергии, источником которой являются сахара, образующиеся из крахмала в результате действия амилаз [2]. Количество амилазы в семени, находящемся в состоянии покоя, незначительно, но с прорастанием семени оно возрастает. В непроросшем зерне α-амилаза не обнаруживается, а при прорастании начинает синтезироваться. β-амилаза в покоящемся зерне содержится в свободной и связанной формах, при проращивании количество активной β-амилазы значительно возрастает [1].

Исследуя изменение активности амилазы в прорастающем зерне ячменя, авто- ры брали в исследование, как правило, семена на определенный день их прорастания. При таком подходе в одну пробу попадают семена, находящиеся на разных этапах прорастания или вовсе не всхожие, что не дает возможности оценить нарастание активности фермента для одного семени. Для получения общего представления и для производственных целей такой подход, возможно, и оправдан, но для проведения фундаментальных исследований физиологии и биохимии прорастания семян, а также для сравнения сортов в селекции и партий семян в семеноводстве необходимо проводить изучение не по дням, а по фазам прорастания семян. На кафедре физиологии и химии разработана усовершенствованная шкала микрофенологических фаз прорастания семян (МФФ ПС) ячменя [3]. В этой шкале, кроме существующих в настоящее время фаз, представлены также МФФ, описывающие этапы роста и развития корневой системы проростка. Изучение развития активности амилолитических ферментов в прорастающем семени по МФФ ПС позволит охарактеризовать ход этого процесса в индивидуальном семени, а также провести сравнение между семенами ярового ячменя разных лет репродукции по времени проявления суммарной активности и активности α- и β-амилаз.

Мы впервые показали, что активность α-амилазы регистрируется в прорастающих семенах ярового и озимого ячменя только в МФФ ПС «вилка» (К1) [4, 5]. Эта микрофенофаза соответствует появлению 1–3 зародышевых корешков длиной до 2 мм после разрыва колеоризы [3]. Активность β-амилазы регистрируется в сухом семени, затем её активность возрастает в процессе прорастания семени.

Для селекционной работы и производства представляет большой интерес выявление экофизиологического последействия (гидротермические условия года репродукции семян) на суммарную активность амилазы, а также активность α- и β-амилаз в семенах ярового ячменя. Однако активность амилолитических ферментов в прорастающем семени будет существенно зависеть от условий, в которых прорастает семя (температура, влажность и др.). Поэтому, на наш взгляд, непосредственное влияние условий года репродукции семян на активность ферментов можно оценить в момент самого начала функционирования фермента, которое мы можем определить в сухом или прорастающем семени. Такую активность фермента мы назвали стартовой активностью . Следовательно, определяя активность β-амилазы в сухом семени, а активность α-амилазы – в прорастающем на МФФ ПС К1, мы может оценить влияние гидротермических условий весеннелетнего периода вегетации растений ярового и озимого ячменя на активность амилолитических ферментов в период их последующего прорастания.

Целью настоящей работы было выявление влияния генотипа и факторов среды в весенне-летний период формирования семян на стартовую активность β-амилазы в сухом и α-амилазы в прорастающем семени ярового и озимого ячменя.

Методика . Объектом исследования служили семена трех сортов ярового ячменя Мамлюк, Ратник и Зерноградец 770 и трех сортов озимого ячменя Зимур, Романс и Самсон. Все сорта внесены в реестр селекционных достижений и допущены к использованию в Северо-Кавказском регионе. Анализ провели на семенах трех лет, которые различались по гидротермическому режиму весенне-летнего периода: 2007 г. (остро-засушливый), 2008 г. (умереннозасушливый) и 2009 г. (оптимальный). Семена проращивали в растильнях на фильтровальной бумаге в дистиллированной воде при температуре +20 0С согласно ГОСТу [6]. В анализ отбирали семена, находящиеся на одной МФФ ПС [3]. Суммарную амилолитическую активность, а также активность α- и β-амилаз определяли стандартным методом [7]. Активность ферментов выражали в мг гидролизованного крахмала за 1 час на 1 г АСВ. Биологическая повторность опытов – 2-кратная, аналитическая – 4-кратная. Полученные результаты подвергали статистическому и дисперсионному многофакторному анализу по методике Доспехова [8] с использованием программ Excel ПК.

Результаты и обсуждение. Так как активная β-амилаза присутствует уже в сухом семени [4, 5], мы определяли её стартовую активность именно в сухом семени. Активность α-амилазы не регистрируется в сухих семенах, а определяется, как было нами показано [4, 5], только в прорастающих семенах на МФФ ПС «вилка» (К1). В связи с этим влияние условий года репродукции семян на стартовую активность α-амилазы мы оценили в момент первой регистрации ее активности в МФФ ПС К1. Для выявления экофизиологического влияния рассчитали взаимодействие «генотип– среда» для трех сортов ярового и трех сортов озимого ячменя за три различные по гидротермическим условиям года репродукции.

Активность α-амилазы. На основании результатов дисперсионного анализа активности α-амилазы в МФФ ПС «вилка» К1 в семенах трех сортов за три года мы рассчитали долю влияния различных фак- торов. Факторная структура общей диспер- сии признака

«активность α-амилазы» в

Генотип (фактор А) Год репродукции (фактор В)

Взаимодействия (А+В) Сила влияния повторений

Влияние случайных факторов

семенах ярового и озимого ячменя в ММФ ПС «вилка» К1 представлена на рисунке 1.

Год

Озимый ячмень репроду кции

(фактор В)

8%

Взаимодействия (А+В) 56%

Генотип

(фактор А) 32%

Влияние случайных факторов

Сила влияния повторений 0%

4%

Генотип (фактор А) Взаимодействия (А+В) Влияние случайных факторов

Год репродукции (фактор В) Сила влияния повторений

Рис. 1. Факторная структура общей дисперсии признака «активность α-амилазы» в семенах ярового и озимого ячменя в ММФ «вилка» (К1)

(среднее по трем сортам ярового и трем сортам озимого ячменя за 2007–2009 гг.)

Определяющими в стартовой активности α-амилазы в МФФ ПС К1 у ярового ячменя являются взаимодействие факторов А и В («генотип–среда») – 36%, а также условия года репродукции семян – 34%. Влияние генотипа составляет всего 8%. У озимого ячменя взаимодействие факторов А и В оказывает более существенное влияние на стартовую активность α-амилазы – 56%, затем следует влияние генотипа – 32%. Заметно меньшее влияние оказывают условия года репродукции семян – 8%.

Таким образом, определяющими факторами величины стартовой активности α-амилазы в прорастающем семени на МФФ ПС К1 у ярового и озимого ячменя является влияние взаимодействия «генотип – среда», что свидетельствует о разной реакции генотипов на условия среды, при этом реакция сортов озимого ячменя в 1,6 раза сильнее. Поэтому вклад генотипа (сорта) озимого ячменя на формирование ферментного комплекса семени на материнском растении и его дальнейшую активизацию при прорастании в четыре раза выше, чем у ярового ячменя. А генотипы ярового ячменя в большей степени зависят от условий года репродукции семян.

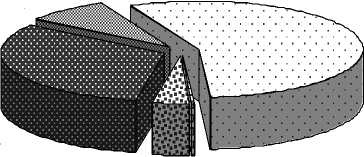

Активность в-амилазы. На основании результатов дисперсионного анализа активности β-амилазы в сухих семенах рассчитали долю влияния различных факторов (рис. 2).

Год репродукции (фактора В) Сила влияния повторений

Генотип (фактора А) Взаимодействия (А+В) Влияние случайных факторов

Год репродукции (фактора В) Сила влияния повторений

Генотип (фактора А) Взаимодействия (А+В) Влияние случайных факторов

Рис. 2. Факторная структура общей дисперсии признака «активность β-амилазы» в сухих семенах ярового и озимого ячменя

(среднее по трем сортам ярового и трем сортам озимого ячменя за 2007–2009 гг.)

Влияние генотипа и условий среды на стартовую активность β-амилазы в сухом семени отличается от их влияния на активность α-амилазы. Существенная роль в стартовой активности β-амилазы ярового ячменя на материнском растении принадлежит влиянию года репродукции (25%) и взаимодействию факторов А и В (21%). Меньшее влияние оказывает генотип – всего 6%.

У озимого ячменя преимущественное влияние на активность β-амилазы в сухом семени имеет генотип – 41%. Влияние взаимодействия факторов А и В составляет 22%, а года репродукции – 16%.

Таким образом, факторами, определяющими стартовую активность β-амилазы в сухом семени ярового ячменя, являются условия года репродукции и взаимодействие генотип–среда, а у озимого ячменя – генотип, взаимодействие факторов А и В и влияние условий года.

Сравнивая полученные данные дисперсионного анализа для ярового и озимого ячменя видно, что взаимодействие генотип–среда имеет практические одинаковое значение у ярового (21%) и озимого (22%) ячменя. Существенно отличается влияние генотипа на образование β-амилазы в сухом семени и составляет для ярового ячменя 6%, а для озимого 41%.

Таким образом, в результате проведенной работы нами впервые выявлен характер зависимости стартовой активности амилолитических ферментов от условий года репродукции семян ярового и озимого ячменя. Показано, что в стартовую активность α- и β-амилазы у озимого ячменя больший вклад вносит генотип, а у ярового ячменя – условия среды. Это можно объяснить тем, что озимый ячмень использует влагу, накопленную в почве за зимневесенний период, и меньше страдает от летней засухи, а яровой ячмень зависит от осадков весенне-летнего периода.

Список литературы Влияние генотипа и факторов среды в период формирования семян на стартовую амилолитическую активность прорастающего семени ярового и озимого ячменя

- Алехина, Н.Д. Физиология растений/Н.Д. Алехина, Ю.В. Балнокин, В.Ф. Гавриленко и др.; под ред. И.П. Ермакова. -Москва: Издательский центр «Академия», 2005. -450 c.

- Морару, К.В. и др. Активность α-амилазы в прорастающих семенах разных по морозоустойчивости озимых колосовых культур//Сельскохозяйственная биология. -1985. -№ 12. -С. 18-22.

- Казакова, А.С. Шкала микрофенологических фаз прорастания семян ярового ячменя/А.С. Казакова, С.Ю. Козяева//Сельскохозяйственная биология (серия Биология растений). -2009. -№ 3. -C. 8892.

- Игнатенко, И.С., Козяева, С.Ю., Казакова, А.С. Изменение активности амилолитических ферментов в семенах ярового и озимого ячменя на начальных этапах прорастания//Актуальные вопросы современной науки и образования. Выпуск 2. -Красноярск, 2010. -С. 223-225.

- Игнатенко, И.С. Влияние экологических условий года репродукции семян на развитие амилолитической активности в прорастающих семенах ярового ячменя [Электронный ресурс]/И.С. Игнатенко//Научный журнал КубГАУ: политематический сетевой электрон. журн./Кубанский гос. аграрн. ун-т. -Электрон. журн. -Краснодар: КубГАУ, 2011. -№ 70(06). -Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2011/06/pdf/13.

- Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести: ГОСТ 12038-84; Введен 01.07.86. Москва: ИПК Изд-во стандартов. 2004. -С. 34-38.

- Практикум по физиологии растений/Н.Н. Третьяков, Л.А. Паничкин, М.Н. Кондратьев и др. -4-е изд. перераб. и доп. -Москва: КолосС, 2003. -С. 172-175.

- Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов//Изд. 4-е, перераб. и доп. -Москва: Колос, 1979. -416 с.