Влияние генотипа на мясную продуктивность молодняка лошадей

Автор: Лефлер Т.Ф., Волков А.Д., Коломеец Ю.Ю.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Одной из важных задач агропромышленного комплекса является интенсификация табун- ного коневодства на основе улучшения про- дуктивных и племенных качеств разводимых животных. В связи с этим актуальными явля-ются исследования, направленные на изуче- ние мясной продуктивности и качества мяса молодняка лошадей разных генотипов. Для опыта были отобраны 3 группы лошадей раз-ных генотипов: аборигенные хакасские лоша-ди, разводимые «в себе» (I); ½ кровные, полу-ченные от спаривания конематок хакасской группы с жеребцами орловской рысистой по-роды (II) и ½ кровные, произошедшие от мест-ных конематок с жеребцами русской тяжело-возной породы (III). По количественным и каче-ственным показателям мясной продуктивно-сти хакасско×русско-тяжеловозные помеси превосходили хакасских аборигенных и хакас-ско×орловских сверстников, что свидетель-ствует о их способности реализовывать ге-нетический потенциал в условиях табунного содержания. Так, предубойная живая масса у жеребчиков III группы была 342,73 кг, что на 17,03 и на 36,00 кг больше по сравнению с I и II группами. Убойный выход у подопытного мо-лодняка был достаточно высокий и колебался от 50,54 % во II группе до 53,58 % в III. Наи-большее количество конины 1-го сорта полу-чено в III группе (71,5%), что на 0,7 и 3,2 % выше по сравнению со сверстниками I и II групп. Высокой калорийностью отличались туши III и I группы. Туши животных II группы содержали минимальное количество сала, что меньше на 47,9 и 57,9 % по отношению к I и III группам соответственно. Для увеличения мясной продуктивности лошадей в условиях пастбищного содержания считаем целесооб-разным спаривание хакасских аборигенных ко-нематок с жеребцами русской тяжеловозной породы

Генотип, молодняк ло-шадей, конина, мясность, туша, кости, жир, мышечная и соединительная ткань, химиче-ский состав, энергетическая ценность

Короткий адрес: https://sciup.org/14084576

IDR: 14084576 | УДК: 636.1.083.314

Текст научной статьи Влияние генотипа на мясную продуктивность молодняка лошадей

Введение. Конина с древнейших времен является одним из основных продуктов питания коренного населения Хакасии [1, 2]. Решающее значение при использовании животных на мясо имеют скорость роста животных, их способность к отложению жира, получение экономически выгодной полноценной туши в молодом возрасте. Так как в пределах вида или породы не все животные одинаковы по биологической скороспелости, в условиях табунного коневодства целесообразно отбирать животных, обладающих наследственной способностью эффективно использовать пастбищный корм с целью трансформации его в мышечную, костную и жировую ткань. Связано это прежде всего с тем, что в условиях рыночных отношений возрастает роль естественных и искусственных пастбищ, способствующих оптимальной обеспеченности лошадей кормами и позволяющими в более полной мере реализовывать генетический потенциал скороспелости и мясности животных [3].

Цель исследований. Изучение мясной продуктивности и качества мяса молодняка лошадей разных генотипов.

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи :

-

- изучить мясность подопытных жеребчиков;

-

- определить соотношение в тушах костей, жира, мышечной и соединительной тканей;

-

- изучить химический состав конины и определить энергетическую ценность мяса (МДж).

В статье приняты следующие условные обозначения изучаемых генотипов:

-

- Хг - аборигенные хакасские лошади;

-

- Ор - орловская рысистая порода;

-

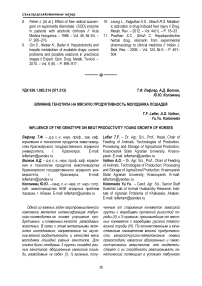

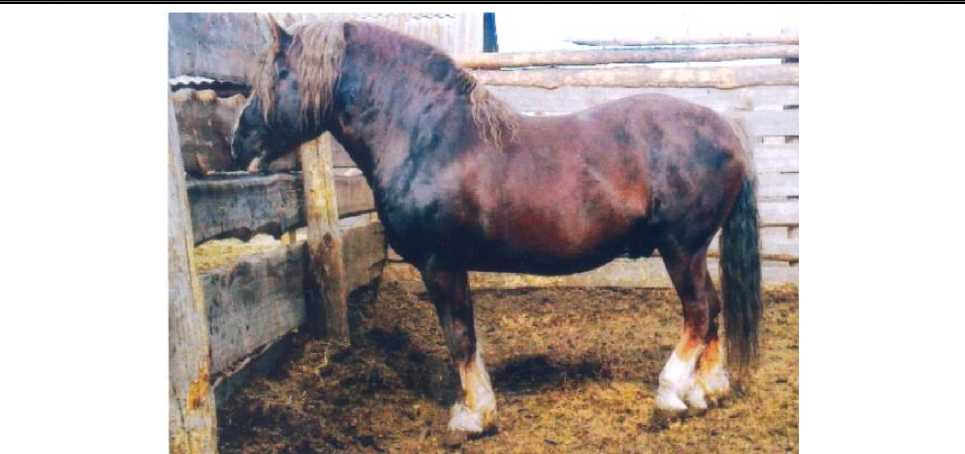

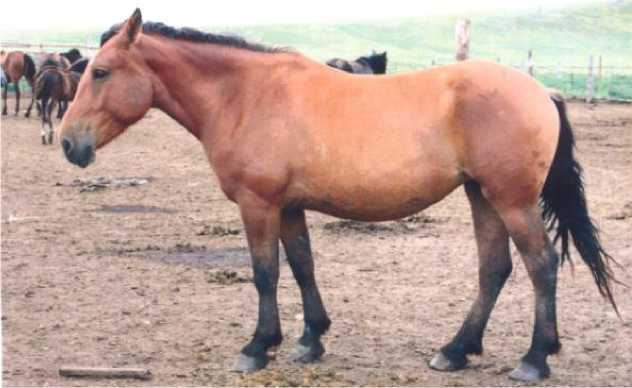

- Рт - русская тяжеловозная порода (рис. 1-3).

Рис. 1. Жеребец русской тяжеловозной породы

Рис. 2. Хакасская аборигенная кобыла

Рис. 3. Помесь первого поколения (хакасская х русский тяжеловоз)

Методы и результаты исследований. Исследования проводились в КФХ «Фотиади А.А.» Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Контрольный убой жеребчиков был проведен в возрасте 18 мес. Для убоя отбирались по три жеребчика из каждой группы. Мясная продуктивность изучалась путем учета съемной и пре-дубойной живой массы, убойного выхода. Качество конских туш определялось при обвалке (соотношение в них костей, жира, мышечной и соединительной тканей). Химический состав мяса определялся по методикам ВИЖа (1969). На основании данных химического анализа вычислялась калорийность мяса по формуле

В.М. Александровой (1951). Энергетическую ценность мяса (кДж) вычисляли исходя из того, что 1 ккал соответствует 4,187 кДж.

Туши жеребчиков подразделялись на первую и вторую категорию по ГОСТ 27095-86 «Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах» [4].

Согласно полученным данным, туши животных I и III групп были отнесены к первой категории, а из туш, полученных от животных II группы, – две к первой и одна ко второй категории. Результаты контрольного убоя молодняка показали, что животные отличаются высокой мясной продуктивностью (табл.1).

Мясная продуктивность подопытных жеребчиков, M±m

Таблица 1

|

Показатель |

Группа |

||

|

I – Хг♀×Хг♂ n=3 |

II – Хг♀×Ор♂ n=3 |

III – Хг♀×Рт♂ n=3 |

|

|

Предубойная живая масса после суточной голодной выдержки, кг |

325,70±6,73 |

306,73±3,89 |

342,73±8,98 |

|

Убойная масса, кг |

167,67±1,22 |

155,03±3,18 |

183,63±4,44 |

|

Убойный выход, % |

51,47 |

50,54 |

53,58 |

|

Масса сала (внутреннего и подкожного): кг % |

5,28±0,34 1,62 |

2,75±0,16 0,90 |

6,53±0,34 1,90 |

Из таблицы 1 видно, что наибольшая преду-бойная живая масса отмечена у жеребчиков III группы и составила 342,73 кг, что на 17,03 и 36,00 кг больше по сравнению с I и II, однако достоверная разница установлена только между животными II и III групп, при P>0,99.

Наименьшая масса туши с салом была у животных II группы (155,03 кг). Это на 12,64 кг меньше, чем в I группе, и на 28,6 кг по сравнению с III. Достоверная разница по этому показателю установлена между животными II и III групп, при Р>0,99, и между II и I; I и III группами, при Р>0,95.

Убойный выход у подопытного молодняка был достаточно высокий и колебался от 50,54 % во II группе до 53,58 % в III. Наибольшее коли- чество сала отмечено у животных III группы (6,53 кг), по этому показателю они превосходили сверстников из II группы на 3,78 и I группы – на 1,25 кг. Разница между III и II, III и I группами достоверна при Р>0,95, а также между I и II группами при Р>0,999. Наименьшее содержание сала наблюдалось у животных II группы (0,90 %).

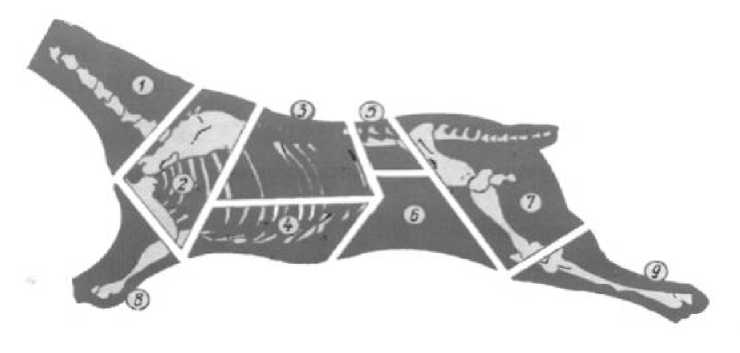

Так как мясные качества животных наиболее полно отражают сортовой и морфологический состав туши, охлажденные полутуши разрубались на сорта в соответствии с ГОСТом (рис. 4) и подвергались обвалке.

Сортовой состав полутуш представлен в таблице 2.

Рис. 4. Схема разрубки конской туши на части (по ГОСТ 27095-86):

1 – шейная часть; 2 – лопаточно-плечевая; 3 – спинная; 4 – грудная; 5 – поясничная; 6 – пашина;

7 – тазобедренная; 8 – голяшка передняя; 9 – голяшка задняя

Таблица 2

Сортовой состав полутуш

|

Показатель |

Группа |

||

|

I – Хг♀×Хг♂ n=3 |

II – Хг♀×Ор♂ n=3 |

III – Хг♀×Рт♂ n=3 |

|

|

Вес остывшей полутуши, кг |

83,83 |

77,51 |

91,81 |

|

Отруба I сорта: кг |

59,35 |

52,94 |

65,65 |

|

% |

70,8 |

68,3 |

71,5 |

|

II сорта: кг |

18,61 |

18,99 |

19,92 |

|

% |

22,2 |

24,5 |

21,7 |

|

III сорта: кг |

5,85 |

5,58 |

6,24 |

|

% |

7,0 |

7,2 |

6,8 |

Анализ представленных в таблицах 1, 2 данных показывает, что хакасско×русско-тяжеловозные жеребчики, которые имели более тяжелую тушу, дали и наибольшее количество конины I сорта, которое составило 71,5 %, что на 0,7 и 3,2 % выше, чем у сверстников I и II групп соответственно. Наибольшая удельная масса второго и третьего сортов отмечена у жеребчиков II группы, а наименьшая – III. Сверстники I группы, по данным показателям, занимали промежуточное положение.

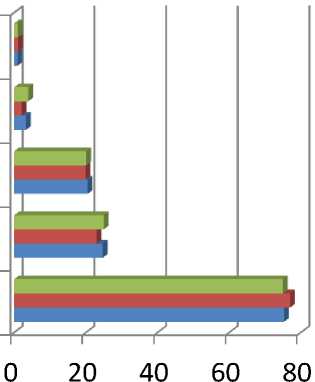

Морфологический состав полутуш приведен на рисунке 5.

Согласно рисунку 5, масса мякоти, которая состоит из мышечной и жировой ткани, в тушах помесей хакасская×русский тяжеловоз была больше по сравнению с жеребчиками хакасской аборигенной породы на 1,5 %, и с хакас-ской×орловской породой – на 2,3 % соответственно. На 1 кг костей у жеребчиков III группы приходилось 6,1 кг мякоти, I группы – 5,7 и II – 5,5 кг.

Большое значение в оценке мясных достоинств жеребят разных генотипов имеет химический состав конины. После обвалки мякоть пле-че-лопаточной части пропускалась через волчок, и из полученного фарша отбирались средние пробы для химического анализа, результаты которого приведены на рисунке 6.

Как видно из рисунка 6, мясо животных III группы содержало меньше влаги и больше жира по сравнению со сверстниками II и I группа. Максимальные различия между крайними группами по содержанию белка составили 0,4 %, содержание золы в мясе всех групп жеребчиков было примерно одинаковым и колебалось от 0,90 % у животных I до 1,01 % – у II группы.

На основании химического анализа вычислялась калорийность мяса. Поскольку калорийность зависит от содержания в мясе жира и белка, то понятно, что наиболее высокой кало- рийностью обладают туши животных III и I групп. Разница по калорийности 1 кг мяса между III и II группами составила 176,0 ккал, или 0,74 МДж, а между III и I – 39,4 ккал, или

0,17 МДж. Достоверных различий по содержа нию в мясе питательных веществ и его энерге тической ценности не установлено.

Ткань:

мышечная+жировая, соединительная, костная,

Хг $ хХг ^ Xr $ xOp J Хг $ хРт ^

Рис. 5. Морфологический состав полутуш, %

Зола

Жир

Белок

Сухое вещество

Влага

-

■ Xr J xPm J

-

■ Хг ? хОр ^

-

■ Xr $ xXr J

Рис. 6. Химический состав мяса, %

Выводы. Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что наибольшая предубойная живая масса была отмечена у жеребчиков III группы – 342,73 кг, что на 17,03 и на 36,00 кг больше по сравнению с I и II группами.

Убойный выход у подопытного молодняка был достаточно высокий и колебался от 50,54 % во II группе до 53,58 % в III. Наибольшее количество конины I сорта получено от помесей хакасская х русская тяжеловозная (71,5%), что на 0,7 и 3,2 % выше по сравнению со сверстниками

I и II групп. Высокой калорийностью отличались туши III и I группы. Туши животных II группы содержали минимальное количество сала, что меньше на 47,9 и 57,9 % по отношению к I и III группам соответственно.

В связи с этим для увеличения мясной продуктивности лошадей в условиях пастбищного содержания считаем целесообразным спаривание хакасских аборигенных конематок с жеребцами русской тяжеловозной породы.

Список литературы Влияние генотипа на мясную продуктивность молодняка лошадей

- Аргунов П. Очерки сельского хозяйства Минусинскаго края. -Казань: Тип. Н.А. Ильяшенко, 1892. -С. 104-109.

- Патачаков К.М. Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским наро-дом (XVIII-XIX вв.). -Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1958. -104 с.

- Коломеец Ю.Ю., Дергунова М.М. Экстерь-ерно-конституциональные особенности та-бунных лошадей Хакасии//Проблемы раз-вития АПК Саяно-Алтая: мат-лы межреги-он. науч.-практ. конф. -Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2011. -С. 185-190.

- ГОСТ 27095-86. Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические ус-ловия. -М.: Стандартинформ, 1986. -6 с.