Влияние геологической неоднородности коллекторов фаменско-турнейского пласта на процесс извлечения нефти Уньвинского месторождения

Автор: Кочнева О.Е., Седунова А.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 (19), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты влияния геологической неоднородности коллекторов фаменско-турнейского пласта на процесс извлечения нефти Уньвинского месторождения.

Уньвинское поднятие, палашерское поднятие, нефть, коллекторы, геологическая неоднородность

Короткий адрес: https://sciup.org/147201068

IDR: 147201068 | УДК: 553.982.2

Текст научной статьи Влияние геологической неоднородности коллекторов фаменско-турнейского пласта на процесс извлечения нефти Уньвинского месторождения

Для большинства крупных нефтяных месторождений России острейшей является проблема преждевременного роста обводненности и снижения эффективности выработки запасов, что обусловлено особенностями геологического строения продуктивных пластов, а также механизмом реализуемых систем воздействия. Подобная проблема связана и с Уньвинским месторождением нефти.

Уньвинское месторождение было открыто в 1980 г. Оно расположено на территории Березниковского-Соликамско-го территориально-производственного комплекса, основанного на добыче и переработке калийных солей Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМСК).

Геологический разрез месторождения представлен отложениями вендского комплекса, девонской, каменноугольной, пермской систем и четвертичными отложениями.

В региональном тектоническом плане Уньвинское месторождение расположено в Соликамской депрессии Предуральского краевого прогиба. Месторождение приурочено к локальным поднятиям, осложняющим Уньвинский органогенный палеовыступ в осевой зоне ККСВ. Поднятия являются структурами облекания двух рифовых массивов островного типа – Уньвинским, Восточным, Юго-Восточным и Палашерским.

Уньвинское поднятие является основным по запасам, добыче нефти и по количеству объектов разработки.

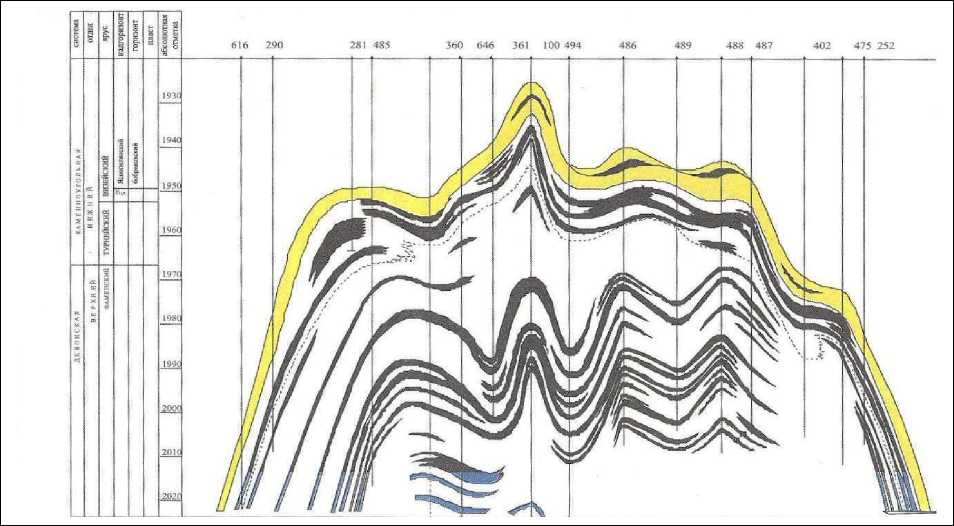

Промышленная нефтеносность приурочена к карбонатным отложениям турней-ско-фаменского, башкирско-сер-пу-ховского и верейского возраста и к терригенным визейским отложениям бо-бриковского и тульского горизонтов (рис. 1).

Одним из основных показателей разработки месторождений нефти и газа является коэффициент извлечения нефти. Его величина во многом зависит от степени однородности продуктивного разреза. Изменчивость свойств коллекторов по

разрезу и площади обуславливает неравномерность выработки запасов при низком коэффициенте извлечения углеводородов.

Располагая информацией о неоднородности фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), можно прогнозировать характер обводнения продуктивных пластов, выявлять в продуктивной толще участки с не-выработанными запасами нефти и газа.

Учет ФЕС и неоднородности разреза по этим свойствам при регулировании процессов отбора углеводородов и заводнения, бурении уплотняющей сетки скважин на участках с высокими остаточными запасами будет способствовать увеличению коэффициента извлечения.

В связи с этим всегда определенную актуальность имеют вопросы изучения геологической неоднородности и ее оценки.

Под неоднородностью пласта понимают пространственную изменчивость его литолого-физических свойств.

В зависимости от масштаба проявления неоднородности пласта различают микронеоднородность и макронеоднородность.

Под микронеоднородностью понимают изменение вещественного состава, обусловленного фациальными особенностями формирования пород, структуры и текстуры, глинистости, количества и качества цементации. Все это приводит к формированию коллекторских свойств: пористости, проницаемости, замещению коллекторов плотными разностями.

Макронеоднородность – изменчивость формы залегания продуктивного пласта. Резкое изменение толщины, расчлененности, прерывистости и локальные залегания в виде линз – проявления макронеоднородности. Недоучет макронеоднородности залежи приводит к неравн о мерной выработке продуктивного пласта и появлению языков обводнения внутри залежи, что значительно усложняет процесс разработки.

Для изучения неоднородности пласта используют следующие показатели:

Коэффициент песчанистости (Кпес) – отношение суммарной толщины всех проницаемых прослоев пласта к его

Рис. 1. Схематический разрез пластов девонских отложений по линии скважин 616-290-281485-360-646-361-100-494-486-489-488-487-402-475-252 Уньвинского месторождения

общей толщине. Он показывает долю проницаемых прослоев (коллекторов) в разрезе продуктивной толщи. Чем меньше суммарная толщина проницаемых прослоев, тем хуже коллекторская характеристика пласта и больше степень его неоднородности.

Коэффициент гранулярности - аналогичен коэффициенту песчанистости в карбонатных породах.

Коэффициент расчлененности (Кр) – отношение суммарного числа прослоев по всем скважинам к общему числу пробуренных скважин. Чем меньше прослоев, тем однородней пласт.

Информацию о неоднородности несут средние показатели пласта: средняя толщина, средняя эффективная и нефтенасыщенная толщина, толщина одного проницаемого прослоя. Частые колебания этих величин и слишком малая толщина отдельных проницаемых прослоев свидетельствуют о неоднородности продуктивной толщи.

С точки зрения геологической неоднородности интересны турнейско-фаменские (Т-

Фм) отложения Уньвинского месторождения. Пласт Т-Фм литологически сложен рифогенными известняками и является наиболее сложным объектом разработки месторождения. Для пласта характерны высокая расчлененность, литолого-фациальная неоднородность, развитие коллекторов порово-кавернозного, порово-трещинного и трещинно-кавернозного типов.

Геолого-физическая характеристика тур-нейско-фаменской залежи представлена в табл.1.

Разработка турнейско-фаменской залежи сопровождалась такими осложнениями, как преждевременное обводнение добываемой продукции, резкое снижение продуктивности добывающих скважин. Они обуславливают неравномерную выработку запасов.

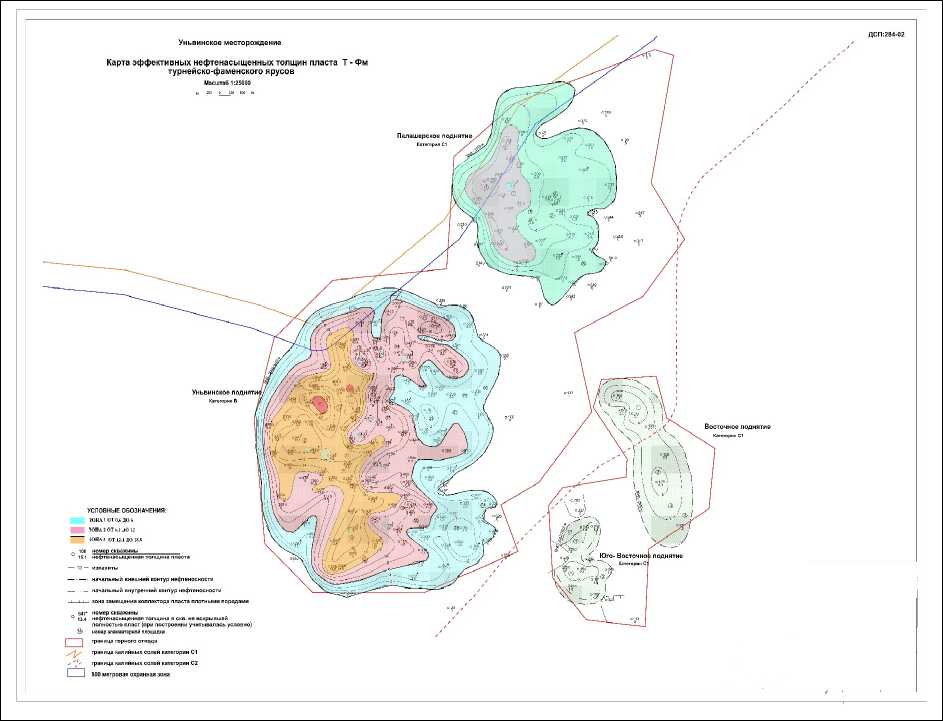

Для анализа геологической неоднородности были построены и проанализированы карта эффективных нефтенасыщенн-ных толщин (рис. 2) и карта проницаемости (рис. 3). Карты были построены по Уньвинскому и Палашерскому поднятиям.

Таблица 1. Геолого-физические характеристики Т-Фм пласта Уньвинского месторождения

|

Параметры |

Продуктивный пласт Т-Фм |

|

Средняя глубина залегания кровли,м |

2200…256 |

|

Тип залежи |

Пластовая массивная |

|

Тип коллектора |

Карбонатный |

|

Площадь нефтегазонасыщенности,тыс.м2 |

39933,8 |

|

Средняя общая толщина,м |

40…71,7 |

|

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина,м |

1,2 …8,2 |

|

Коэффициент пористости,доли ед. |

0,08…0,1 |

|

Коэффициент нефтенасыщенности пласта,доли ед. |

0,76…0,87 |

|

Проницаемость,мкм2 |

0,0235…0,0342 |

|

Коэффициент песчанистости,доли ед. |

0,14…0,5 |

|

Коэффициент расчлененности |

1,8…9,3 |

Рис. 2. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта Т-Фм.Условные обозначения:зона I -от 0,6до 6м (голубой), зона II - от 6,1 до 12м (розовый),зона III - от 12,1 до 18,8м (желтый)

Уньвинское поднятие

В ходе анализа карты эффективных нефтенасыщенных толщин турнейско-фаменско-го нефтяного пласта (Т-Фм) было установлено, что на Уньвинском поднятии выделяются три зоны:

-

- зона I – зона эффективных нефтенасыщенных толщин со значениями от 0,6 до 6 м. Данная зона расположена в восточной части пласта (р-н скважин 36, 84, 109, 202, 296, 297, 324, 557, 612 и др.);

-

- зона II – зона эффективных нефтенасыщенных толщин со значениями от 6,1 до 12,0 м прослеживается от южной части пласта до северной по центру залежи (р-н скважин 31, 115, 252, 265, 305, 407, 423, 426, 442, 453, 465, 535);

-

- зона III – зона эффективных нефтенасыщенных толщин со значениями от

12,1 до 18,8 м, расположена в западной части пласта (р-н скважин 99, 236, 307, 409, 441, 450, 488, 549, 647).

Наибольшее значение эффективной нефтенасыщенной толщины характерно для скв. 99, расположенной в западной части залежи, в пределах ее свода и склона (hэф.нефт = 18,8 м ) (рис.2).

Палашерское поднятие

Наибольшие значения эффективных нефтенасыщенных толщин характерны для скв. 335, расположенной в западной части залежи, в пределах ее свода и склона (hэф.нефт = 10,7 м ).

Наименьшие значения эффективных нефтенасыщенных толщин характерны для скв. 220 (hэф.нефт =0,6 м), расположенной в восточной, выполаживающейся части залежи (рис.2).

На основании вышеизложенного на карте эффективных нефтенасыщенных толщин пласта Т-Фм Палашерского поднятия можно выделить две зоны:

-

- зона I – зона эффективных нефтенасыщенных толщин со значениями от 0,6 до 6 м. Зона прослеживается в восточной и центральной частях Палашерского поднятия (р-н скважин 90, 216, 220, 231, 237, 363, 520) и в западной части (р-н скв. 222);

-

- зона II – зона эффективных нефтенасыщенных толщин со значениями от 6,1 до 10,7 м. Зона располагается на западе залежи (р-н скв. 91, 211, 226, 350, 355, 507, 518, 527).

В ходе анализа карты проницаемости по классификации А.А.Бакирова на карте выделены 2 зоны (рис. 3):

-

- зона I – зона средней проницаемости, значения проницаемости изменяются от 0,01 до 0,1 мкм2;

-

- зона II – зона хорошей проницаемости со значениями, соответствующими хорошо проницаемым коллекторам (0,1-2,89 мкм2).

Уньвинское поднятие

Зона I расположена в восточной части поднятия. Наименьшие значения проницаемости характерны для скв. 119, расположенной в северной залежи (Кпр = 0,001мкм2), скв.452 (Кпр = 0,003 мкм2), расположенной в юго-восточной части пласта.

Зона II расположена в западной части Уньвинского поднятия. На ней локально выделяются значения с весьма хорошей проницаемостью (скв. 428 – Кпр = 2,89 мкм2 и скв. 419 – Кпр = 2,082 мкм2).

Палашерское поднятие

Зона I – зона средней проницаемости прослеживается по всей площади поднятия.

Зона II – зона хорошей проницаемости со значениями, соответствующими хорошо проницаемым коллекторам (>0,1

мкм2), располагается в западной части поднятия.

В процессе работы были построены зависимости основных промысловых характеристик от эффективной нефтенасыщенной толщины и проницаемости для пласта Т-Фм.

Рис. 3. Карта проницаемости пород

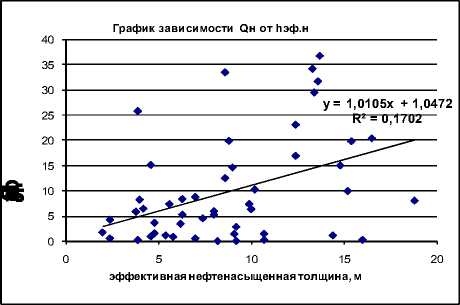

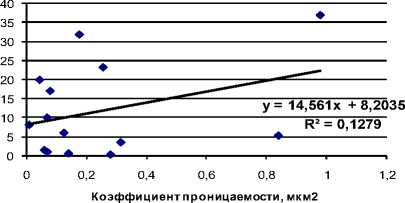

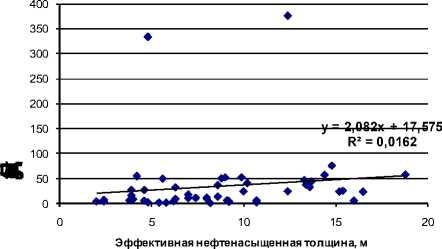

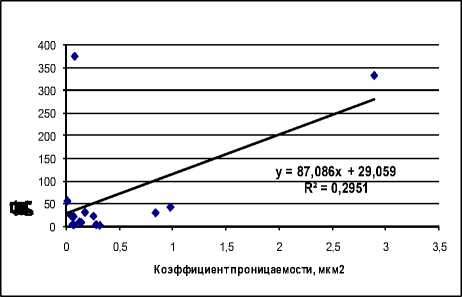

Для оценки зависимости дебита жидкости, дебита нефти, эффективной нефтенасыщенной толщины и проницаемости были построены поля корреляции и проведены линии регрессии (рис. 4а, 4б, 4в, 4г).

На рис. 4 а видно, что дебит нефти напрямую зависит от эффективной нефтенасыщенной толщины. С увеличением эффективных нефтенасыщенных толщин происходит увеличение дебитов нефти. Но есть скважины с невысокими дебитами нефти (скв. 200 - Qн=0,9 т/сут; скв. 211 -Qн=0,6 т/сут; скв. 261 - Qн=0,07 т/сут скв. 286 - Qн=0,3 т/сут; скв. 329 - Qн=0,6 т/сут; скв. 478 - Qн=0,06 т/сут;), возможно, это связано с низкими значениями проницаемости отложений, вскрытых в данных скважинах, и с тем, что скважины расположены вблизи контуров нефтеносности.

ны

Рис. 4а. График зависимости дебита нефти от эффективной нефтенасыщенной толщи-

На рис. 4 б изображена прямая зависимость: с увеличением коэффициента проницаемости происходит увеличение дебита нефти.

Рис. 4б. График зависимости дебита нефти от коэффициента проницаемости

На графиках зависимости дебита нефти от эффективной нефтенасыщенной толщины (рис. 4в) и проницаемости (рис. 4г) также прослеживается прямая зависимость: с увеличением эффективной нефтенасыщенной толщины и проницаемости увеличивается дебит жидкости. В скв. 428 (Qж=376 т/сут) и скв. 421 (Qж=333,7 т/сут) наблюдаются повышенные значения дебитов жидкости, это связано с попаданием их в радиус влияния закачки нагнетательных скважин.

При анализе проектных и фактических значений обводненности по годам уста- новлено, что фактическая обводненность пласта больше, чем проектная (табл. 2). Это объясняется тем, что скважины обводняются пластовой подошвенной водой. Влияние на обводнение могли оказать и нагнетательные скважины.

Рис.4в. График зависимости дебита жидкости от эффективной нефтенасыщенной толщины

Рис. 4г. График зависимости дебита жидкости от коэффициента проницаемости

В результате проведенных работ можно сделать вывод о том, что процесс добычи нефти на эксплуатационном объекте Т-Фм прямым образом зависит от геологической неоднородности коллектора.

Изучение и учет геологической неоднородности пласта при регулировании процессов отбора углеводородов и заводнения, бурении уплотняющей сетки скважин на участках с высокими остаточными запасами способствуют увеличению коэффициента извлечения нефти.

Таблица 2. Проектные и фактические показатели обводненности, %

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|||||

|

Обводненность |

проект. |

факт. |

проект. |

факт. |

проект. |

факт. |

проект. |

факт. |

|

Уньвинское поднятие |

36,3 |

37,9 |

41,2 |

46,6 |

45,5 |

51,9 |

54,2 |

70,3 |

|

Палашерское поднятие |

24,3 |

22,2 |

39,0 |

40,9 |

48,1 |

53,7 |

54,6 |

53,2 |

Список литературы Влияние геологической неоднородности коллекторов фаменско-турнейского пласта на процесс извлечения нефти Уньвинского месторождения

- Бакиров А.А. Геология и геохимия нефти и газа. М.: Недра, 1993. 288 с.

- Иванова М.М., Дементьев Л.Ф., Чоловский И.П. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки 5. месторождений нефти и газа. М.: Недра, 1985. 321 с.

- Звездин В.Г. Нефтепромысловая геология: учеб.-метод. пособие, Перм. ун-т. Пермь, 2007. 116 с.

- Кочнева О.Е., Ендальцева И.А. Причины и анализ обводненности башкирско-серпуховской залежи Уньвинского нефтяного месторождения Соликамской депрессии//Вестник Пермского университета. Геология. 2012. Вып. 3 (16). С. 74 -79.

- Лядова Н.А., Яковлев Ю.А., Распопов А.В. Геология и разработка нефтяных месторождений Пермского края/ОАО «ВНИИО-ЭНГ». М., 2010. 335 с.