Влияние геополитических факторов на дезинтеграционные процессы в Европе

Автор: Фадеева Инна Авенировна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью данной статьи является обоснование влияния геополитики на дезинтеграционные процессы в Европейском союзе, несмотря на их трансформацию за длительный период его существования. В статье показано, что в современных условиях геополитический центр Евросоюза слабеет в результате воздействия совокупности кризисов, что ограничивает возможность внутреннего контроля. Наиболее неблагоприятные явления локализуются в западной части континента, постепенно распространяясь к Центральной Европе, они оказывают долгосрочное негативное влияние на европейскую интеграцию, что приводит к ассиметричному развитию объединения и не позволяют ему в полной мере реализовать собственный потенциал. Выделены социальные проблемы, которые делают Европейский союз внутренне несогласованным, уязвимым перед различными политическими напряжениями, что может привести даже к его распаду. Определены внешние вызовы, большинство из которых негативно влияет на геополитическое положение объединения.

Европейский союз, геополитика, европейская интеграция, дезинтеграция, политическое сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/149142190

IDR: 149142190 | УДК: 327.3(4) | DOI: 10.24158/pep.2023.3.10

Текст научной статьи Влияние геополитических факторов на дезинтеграционные процессы в Европе

Москва, Россия, ,

Moscow, Russia, ,

возможностей подобной интеграции и перспектив установления многополярного миропорядка исследователь делает вывод о том, что евразийский проект представляет собой ключевую задачу современной российской внешней и геополитики (Abbas, 2022).

Данную позицию поддерживают А. Сериккалиева и К. Маханов, которые, исследуя основные схемы сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в более широком контексте геополитических процессов на постсоветском пространстве, предлагают представить официально заявленные объединяющие инициативы (такие как СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС) как часть де-факто продолжающегося процесса дезинтеграции, начавшегося сразу после распада Советского Союза. В рамках этой схемы Россия последовательно выступает генератором центростремительной объединяющей силы, предлагая различные институциональные рамки интеграции. Однако она недостаточно мощна, чтобы преодолеть центробежную инерцию, приобретенную остальными постсоветскими государствами. Исследователями делается вывод о том, что, несмотря на свои формальные интеграционные цели, ЕАЭС действительно является очередным этапом продолжающегося процесса разобщения стран на постсоветском пространстве (Serikkaliyeva, Makhanov, 2021).

Однако сегодня экономика России оказалась в сложных обстоятельствах, находясь под санкционным давлением США и стран Евросоюза. По данным Всемирного банка1, Международного валютного фонда (МВФ)2 и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)3, 2022 год был неудачным для российской экономики. По их оценкам, в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) России сократился не менее чем на 2,2 % в лучшем случае и до 3,9 % – в худшем. Прогнозируется, что ВВП России снизится на 5,6 % при неблагоприятном сценарии ОЭСР или на 3,3 % – по данным Всемирного банка. МВФ ожидает небольшого роста в 2023 г. (0,3 %).

Уровень инфляции в России резко увеличился в 2022 году, достигнув почти 1 2 %4. Прогнозы на 2023 год варьируются от 5 % (МВФ)5 до 6,2 % (ОЭСР)6.

Санкции также оказали значительное влияние на российские компании : с февраля основной индекс Московской биржи упал более чем на треть. Ограничительные меры касаются импорта определенных товаров из России и экспорта некоторых наименований в Россию. Список запрещенных продуктов призван максимизировать негативное влияние санкций на российскую экономику при одновременном ограничении последствий для бизнеса и граждан ЕС7.

В таких условиях важно обеспечить не просто функционирование ЕАЭС, необходимо расширить евразийское партнерство, используя границы Большой Евразии (Лексин, 2022). Это позволит не только нивелировать негативное влияние санкций и иных геополитических мер со стороны западных стран, но и улучшить социально-экономическое положение России. Но так как период развития ЕАЭС еще незначителен по сравнению с опытом Евросоюза, представляется целесообразным изучить имеющиеся наработки, чтобы извлечь из них уроки и найти возможные решения для устранения риска распада ЕАЭС.

Несмотря на то, что рассмотрение процессов интеграции и дезинтеграции на территории Европы и Евразии является предметом интереса многих исследователей, анализ деструктивных процессов в геополитическом аспекте с учетом современного кризиса является актуальным для разработки практических рекомендаций, направленных на обеспечение и расширение экономического сотрудничества России со странами на евразийском пространстве.

Дезинтеграционные процессы внутри Европейского союза, которые наблюдаются уже несколько лет, имеют множество причин как социально-экономического, так и геополитического характера (Емельянов, 2021). Рассмотрим степень различий в уровне экономической свободы крупнейших мировых интеграционных объединений за период с 2019 по 2022 гг. (рис. 1).

Рисунок 1 – Степень различий в уровне экономической свободы крупнейших интеграционных объединений1

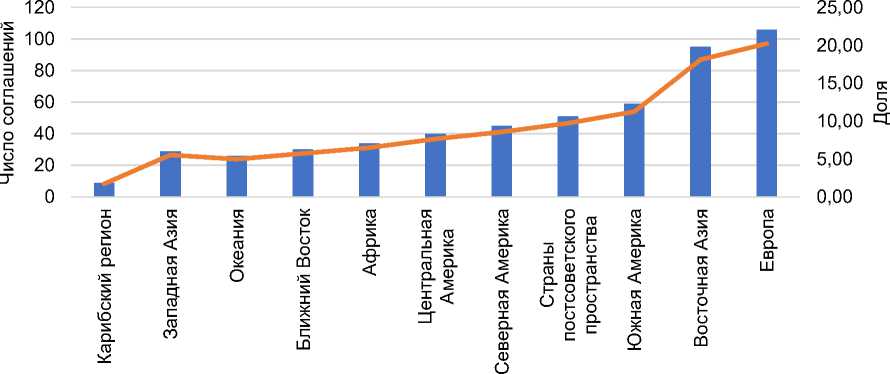

Как видим, за три года только ЕС снизила степень различий в уровне экономической свободы. С 1950-х гг. члены ЕС последовательно расширяли и углубляли интеграцию, независимо от периодов ее замедления. Кроме того, большая часть региональных торговых соглашений с 1948 г. по настоящее время была заключена в странах Европы2 (рис. 2).

^^ Число действующих региональных торговых соглашений, единиц ^^^^^wДоля в общем количестве соглашений, %

Рисунок 2 – Структура действующих региональных торговых соглашений по регионам мира

Представленные данные подтверждают постоянное углубление экономического сотрудничества внутри стран ЕС. Даже те государства, которые формально остаются вне интеграционных структур (Норвегия, Швейцария), подвержены сильным тенденциям европеизации, все больше входя в общее социально-экономическое и, в некоторой степени, политическое пространство. Это привело к формированию убеждения о специфической детерминированности европейской интеграции и ее безальтернативности. В теоретическом измерении это можно объяснить в рамках функционалистской теории, поскольку процесс европейской интеграции имеет чрезвычайно развитый теоретический аппарат (Крылова, 2021; Lavery, Schmid, 2021). Помимо «классических» моделей, появились новые интерпретации, а кроме структурированных предложений, – ряд концепций, претендующих на статус теории объединения. Этот рост альтернативных предложений является доказательством феномена европейской интеграции, некой убежденности в ее нерушимых основах3 (Ланко, 2021).

Мы считаем, что подобные концепции способны обеспечить теоретическую основу для анализа процессов европейской дезинтеграции. То есть, с помощью теории интеграции можно не только объяснить тот факт, почему европейские государства решили все больше углублять свое сотрудничество, но и почему некоторые из них не могут и/или не хотят быть подвержены этим процессам.

Полагаем, что одной из подходящих теорий является конфликтная дезинтеграция, которая, по мнению А.М. Либмана и Б.А. Хейфеца, «характеризуется сочетанием центростремительных сил преимущественно на уровне взаимодействия стран с крайне высокой скоростью распада» (Либман, Хейфец, 2011). Следует согласиться с тем, что источники дезинтеграции исходят из политической системы, запускающей «цепочку политических конфликтов (отсюда конфликтная модель)», после чего экономическая система принимает формирующиеся дезинтеграционные процессы, встраиваясь в них, что ведет к устранению формальных объединяющих структур. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо дополнить данную концепцию оценкой воздействия политических факторов глобального уровня, рассмотреть модель геополитической дезинтеграции и ее влияние на экономическое развитие стран-участниц.

Большинство внешних условий сильно ослабляют ЕС. Возможно, самой большой проблемой является ухудшение отношений объединения с США. В двусторонних переговорах американская сторона имеет явное преимущество и не всегда принимает решения ЕС, который представляет интересы нескольких стран – крупнейших экспортеров и в первую очередь Германии. США рассматривает ЕС как одного из самых опасных экономических конкурентов (иногда даже более опасного, чем Китай). По этой причине Америка ведет поиск способов уменьшить экспортные преимущества европейских компаний и нивелировать преимущества взаимного экономического обмена1.

При этом крупнейшие страны ЕС не намерены уступать США в сфере экономики и торговли. Это ведет к нарастанию напряженности в двусторонних отношениях, следствием чего может стать геополитический раскол между США и Западной Европой. Полагаем, что именно взаимодействие с Вашингтоном является главным элементом геополитической дезинтеграции Европы.

Ученые называют два направления влияния внешних факторов, центром которого являются две противоположные точки зрения на отношения ЕС и США (Ланко, 2021; Lavery, Schmid, 2021).

Первое из них связано с особым позиционированием Германии и Франции, с их желанием построить отдельный, независимый от США европейский геополитический блок, который мог бы использовать экономический потенциал ЕС. Стремление к дистанцированию от американского лидерства и от глобальных целей политики США, которая часто вовлекала своих союзников в конфликты за пределами Европы, было связано с углублением экономической конкуренции между двумя сторонами. Концепция стратегической автономии Западной Европы перед историческим доминированием США начала формироваться во время холодной войны, но стала более заметной после распада СССР. В результате него угроза со стороны Российской Федерации была ослаблена, поэтому американское военное сотрудничество казалось менее необходимым, и, как следствие, становились ненужными союзнические обязательства на мировой арене или возможные экономические уступки на внутреннем рынке Евросоюза.

С другой стороны, западноевропейские страны, прежде всего, все те же Франция и Германия, стремились к геоэкономическому сближению с Российской Федерацией. Основной предпосылкой для этого служила их углубляющаяся экономическая взаимозависимость с Россией и ослабление геополитических отношений с ней, что должно было устранить потенциальные угрозы со стороны Москвы. Эти тенденции сочетались с концепцией восточной политики Вилли Брандта в 1960–1970-х гг. (Келлер, 2016), которая принесла Берлину ряд преимуществ – объединение двух стран, нивелирование рисков военного конфликта. Лояльное отношение Германии и Франции к России позволило ей начать восстановление утраченного влияния в странах постсоветского пространства, за исключением Прибалтики.

Эти геостратегические расчеты были связаны с внутренними действиями в ЕС, которые должны были укрепить эту организацию и тем самым обеспечить ее геополитическое продвижение к более самостоятельной роли в международной политике. С этой целью была усилена централизация управления в ЕС, а страны с отличной от интеграционных лидеров из Западной Европы геополитической перспективой подверглись более строгой дисциплине. Среди прочего использовалось усиление акцента на интеграционной роли европейской ценности и санкционирование противоправных действий со стороны некоторых правительств, заключающихся в нарушении законодательства ЕС и противостоянии курсу на интеграцию, продвигаемому в Западной Европе.

Второе направление влияния геополитических факторов связано с позицией Великобритании, прибалтийских государств и некоторых стран Центральной Европы. Оно основывается на прочных международных связях и военном присутствии США в Европе как гаранта безопасности от возможной агрессии Российской Федерации и для исключения чрезмерного влияния Германии и Франции на интеграционные процессы в регионе. Отдельные новые государства-члены, присоединившиеся к ЕС после 2004 г., считают, что лидерство Германии и Франции, лояльных к РФ, несет с собой риски для Центральной Европы и ЕС в целом1 (Lavery, Schmid, 2021) в плане использования инструментов объединения для проталкивания экономических и геополитических интересов Берлина и Парижа, а также блокирования возможности реализации жизненно важных перспектив более слабыми государствами в составе объединения, особенно теми, которые имеют отличные от них геополитические интересы.

Ситуация углубилась в результате споров о соблюдении европейских ценностей и верховенства закона. Они стали возможностью для Германии ослабить имидж некоторых европейских государств и ввести против них санкции. Некоторые политики обвиняли власти Берлина в попытке свергнуть демократически избранные правительства в этих странах в пользу более лояльных по отношению к интересам Германии2.

Таким образом, сближение ряда государств ЕС с США было обусловлено не только иным восприятием российской угрозы, чем на западе ЕС, но и историческими опасениями их правящей элиты по поводу нарастания влияния Германии в Европе.

Франция считается вторым после Германии двигателем интеграции в регионе, а также источником доминирования в Центральной Европе. Но потенциал этих двух стран, даже несмотря на проблемы, с которыми сегодня сталкивается ЕС, становится все более асимметричным.

Кроме того, в исследовательских кругах существуют точки зрения, обнаруживающие риски возрождения геополитического и геоэкономического сотрудничества Германии и России без участия других сторон. Углубление энергетического сотрудничества двух стран (например, газопровод «Северный поток» и его последовательное расширение) стало расцениваться как возможность реализации этих рисков. Независимо от значимости трансатлантических отношений данное направление предусматривало развитие регионального сотрудничества в Центральной Европе («Инициативы трех морей»)3.

Говоря о геополитических факторах, нельзя не рассмотреть ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которая по-прежнему остается крайне динамичной. На нее повлияет традиционное соперничество между Саудовской Аравией и Ираном за господство в мусульманском мире, наличие и степень влияния Исламского государства4, региональные конфликты, порождающие проблему беженцев, а также позиция Турции. Эта страна имеет возможность контролировать масштабы эмиграции в Европу, что является важным средством давления на Европейский союз. Однако с учетом произошедшего в феврале 2023 г. землетрясения роль Турции в данном вопросе может ослабнуть. При этом все же следует признать, что миграционный кризис является еще одним фактором, который систематически ослабляет Западную Европу. Проблемой является нарастающее уже много лет количество переселенцев, которые не всегда хотят интегрироваться в европейские общества и зачастую демонстрируют неуважительное отношение к местным законам и ценностям. Данная проблема усугубилась после начала русско-украинского конфликта.

Все это порождает феномен «параллельных обществ», характеризующихся бедностью иммигрантов, нелегальным трудовым рынком, ростом преступности и угрозой терроризма. В результате социальные проблемы детерминируют возникновение общественных движений, выступающих против европейской интеграции, в рамках которой предполагается открытое отношение к иммиграции. Проблема не может быть решена легко, особенно в контексте господствующей в Западной Европе политкорректности и приверженности универсальным правам человека. Они часто ставят иммигрантов и беженцев выше, чем граждан Евросоюза. Это создает социальные проблемы и политическую напряженность в ЕС, что может еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Геополитическая трансформация, происходящая сегодня, оказывает существенное влияние на положение дел не только в Европе, но и во всем мире. Для России важно обеспечить устойчивое и стабильное развитие социально-экономической сферы независимо от внешних проблем. Для этого необходимо предотвратить возможные развитие дезинтеграционных процессов и последовательно поддерживать объединительные тенденции на евразийском пространстве. Основываясь на опыте ЕС, Россия должна усиливать и совершенствовать институциональное обеспечение интеграционных процессов, которые помогут всем участником совместно противостоять геополитическому влиянию США на внутреннее функционирование отдельных государств, а также не допустить роста социальных проблем и обеспечить активизацию внутренней мобильности. Немаловажное значение может иметь и переход на взаимные расчеты в национальных валютах, что также смягчит негативное влияние США в финансовой сфере.

Список литературы Влияние геополитических факторов на дезинтеграционные процессы в Европе

- Емельянов А.И. Особенности геополитических процессов в современной мировой политике // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2021. № 1 (842). С. 9-21.

- Келлер А.В. "Новая восточная политика" Вилли Брандта в контексте экономического сотрудничества между ФРГ и СССР 1963-1973 гг. // Уральский исторический вестник. 2016. № 1 (50). С. 100-108.

- Крылова И.А. Информационно-психологические войны как фактор дезинтеграционных процессов в современном мире // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. М., 2021. С. 106-110.

- Ланко Д.А. Северное измерение как перспективная модель взаимодействия ЕС с крупными державами в условиях обострения дезинтеграционных процессов на европейском пространстве // Управленческое консультирование. 2021. № 7 (151). С. 17-28.

- Лексин В.Н. Проект "Большая Евразия" и проблемы устойчивости сложившегося миропорядка // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. М., 2022. С. 196-200.

- Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели экономической дезинтеграции. Интеграция и дезинтеграция // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 2 (11). С. 4-18.

- Abbas S.R.Russia's Eurasian Union Dream: A Way Forward Towards Multipolar World Order // Journal of Global Faultlines. 2022. Vol. 9, iss. 1. Р. 33-43.

- Lavery S., Schmid D. European Integration and the New Global Disorder // JCMS: Journal of Common Market Studies. 2021. Vol. 59, iss. 5. P. 1322-1338.

- Serikkaliyeva A., Makhanov K. The Eurasian Economic Union as Part of Eurasian (Dis)Integration //Eastern Journal of European Studies. 2021. Vol. 12, iss. 1. Р. 276-290.