Влияние гипертермии и монойодацетата на развитие симптомов кольцевой гнили и вегетацию картофеля, выращенного в естественных условиях

Автор: Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Шевцов Д.А., Рихванов Е.Г.

Журнал: Журнал стресс-физиологии и биохимии @jspb

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучали эффект предпосадочной обработки клубней тепловым шоком (37˚С, 39˚С, 45˚С, 1 час) и 1мМ раствором монойодацетата (МИА) на вегетацию картофеля в полевых условиях. В экспериментах использовали предварительно зараженные возбудителем кольцевой гнили клубни картофеля, которые высаживали в вегетационные сосуды, незараженные клубни, высаженные на поле. Обнаружено, что у зараженного картофеля восприимчивого сорта предпосадочная обработка клубней гипертермией 37 и 39˚С усиливала симптомы заболевания кольцевой гнили, а при обработке 45˚С симптомы заболевания не проявлялись. Предпосадочная обработка клубней 1мМ МИА повышала продуктивность картофеля в полевых условиях выращивания.

Картофель, монойодацетат, хлорофилл, продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/14323601

IDR: 14323601

Текст научной статьи Влияние гипертермии и монойодацетата на развитие симптомов кольцевой гнили и вегетацию картофеля, выращенного в естественных условиях

Одной из наиболее широко возделываемых культур во всем мире является картофель. На сегодняшний день известно более 100

вредоносных организмов, так или иначе поражающих картофель. Это насекомые, слизни, нематоды, грибы, бактерии, вирусы, вироиды (Иванюк и др., 2005). Безусловно, они отличаются по вредоносности и величине экономического ущерба, но в целом потери урожая картофеля от развития вредителей и болезней по разным оценкам составляют 3050% и более. Кроме того, заболевания приводят к изменению биохимического состава клубней, вследствие чего ухудшается их качество (Анисимов, 2009).

В борьбе с вредителями наибольший эффект обеспечивается применением комплекса защитных приемов, а именно: механических, агротехнических и химических. Соблюдение севооборота, предпосадочное проращивание и прогревание клубней, качественная обработка почвы позволяют снизить плотность популяции вредителей. Однако применение всего комплекса мер для борьбы с патогенами очень затратно. Поэтому необходима разработка высокоэффективных препаратов для оздоровления картофеля. В качестве потенциального обеззараживающего агента в данной работе рассматривается ингибитор гликолиза – монойодацетат (МИА), а также эффект теплового шока. Обеззараживающее действие МИА изучается по отношению к бактериальному возбудителю заболевания кольцевой гнили картофеля Сlavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann. et Kotthoff, 1914). Данное заболевание приводит к вилту надземной части растения, появлению колец в клубне, которые в дальнейшем приводят к выгниванию внутренней полости клубня. На сегодняшний день не существует эффективных и экологически безопасных способов борьбы с данным патогеном.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе были использованы клубни картофеля (Solanum tuberosum L) двух сортов. Сорт “Луговской” – устойчивый к бактериальному фитопатогену Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Среднеспелый сорт, районы возделывания: Северный, Северозападный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Нижневолжский, Уральский, ЗападноСибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. Урожайность - 240-440 ц/га. Крахмалистость 13 -19%. Клубни розовые, глазки красные, мелкие. Мякоть белая, цветки белые. Устойчив к фитофторозу. Среднеустойчив к вирусным болезням, ризоктониозу и парше обыкновенной. Восприимчив к чёрной ножке (Анисимов, 2009).

Сорт “Лукьяновский” (ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха) – восприимчивый к Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus . Среднеранний сорт, для Центрального и Уральского регионов. Высокоурожайный - до 700 ц/га. Крахмалистость 13-15%. Клубни овальные, белые, крупные, мякоть светложёлтая. Цветки белые. Отличается устойчивостью к картофельной нематоде, мало устойчив к вирусным болезням, фитофторозу (Анисимов, 2009).

В работе использовали штамм грамположительной бактерии Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus (Cms) , мукоидный вирулентный Ас1405, он был получен из Всероссийской коллекции микроорганизмов (г. Москва).

Изучаемый в работе, потенциальный обеззараживающий агент ингибитор монойодацетат (МИА) является ингибитором процессов гликолиза, брожения и дыхания. В концентрации 1 мМ МИА специфически необратимо ингибирует ферменты триозофосфатдегидрогеназу, дрожжевую алкогольдегидрогеназу и глицеральдегидфосфатдегидрогеназу. При повышении температуры (40 °С, через 2–3 ч) происходит его разложение на уксусную кислоту и йод, поэтому он практически безопасен для человека (Рэймерс, Хавкин, 1977; Диксон, Уэбб, 1982; Досон, 1991) . В некоторых работах МИА назван гликолитическим ядом. Он частично подавляет клеточное дыхание, что связано с наличием в клетках устойчивых к монойодацетату потоков энергии: поток электронов по гексамонофосфатному пути при замкнутом цикле, поток по неполностью заблокированному

128 гликолитическому пути, окисление в митохондриях субстратов не гликолитического типа (Хавкин, 1977). В наших опытах также использовался 1 мМ водный раствор МИА. Данная концентрация была эксперементально подобрана в ранее проведенных опытах на бактериях Cms in vitro (Рымарева и др., 2008).

За 2 недели до высадки картофеля в почву, клубни картофеля сортов “Луговской” и “Лукьяновский” инфицировали бактериальной суспензией патогена уколом в клубни. В качестве инъекций применяли варианты: воду; Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus штамм Ас14 05 в культуральной среде (OD суспензии заражения = 1,0 ± 0,1). Перед заражением клубни выдерживали в термостате при температуре 26, 37, 39, 45ºС 1 час. Зараженные и контрольные клубни высаживали в вегетационные сосуды с почвой. На каждый вариант брали по 7 клубней. Растения выращивали в естественных условиях вегетации. Эксперимент проводили 2 года (2009, 2011). В течение вегетации, оценивали внешний вид растений и скорость их роста. После окончания срока вегетации взвешивали вес клубней, выросших в сосудах.

Для определения содержание хлорофилла листья отбирали со среднего яруса вегетативной части картофеля в фазу бутонизации и цветения. Содержание хлорофилла определяли по методике Гавриленко (Гавриленко, Жигалова, 2003).

Так же в данной работе представлены результаты эксперимента, проведенного в полевых условиях. Методика его проведения следующая. Клубни картофеля подвергали следующей обработке: 37˚С; 45˚С; 26˚С+МИА; 37˚С+МИА (обработка клубней 37˚С, за тем обработка МИА); 45˚С+МИА. Термическую обработку клубней проводили в термостате при заданной температуре в течение 1 часа. Клубни после термообработки, окунали в 1мМ водный раствор МИА. Для полевого эксперимента обработанные клубни высаживали в почву, на участке, расположенном на территории СИФиБРа. Эксперимент проводили в течение трех сезонов (года 2009-2011). На каждый вариант обработки брали по 10 клубней. В период вегетации растения выращивали в естественных климатических условиях с периодической прополкой и окучиванием. Оценивали всхожесть клубней и репродуктивную способность растений. Продуктивность растений определяли путем взвешивания массы вегетативной части и клубней по отдельности.

Полученные результаты были статистически обработаны с использованием пакета программ Excel. Приведены средние арифметические и стандартные отклонения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В большинстве работ, направленных на выявление адаптационных метаболических изменений при гипертермическом воздействии, объектами исследования являлись активно вегетирующие растения (Акимова и др., 1994).

Поскольку картофель является растением-хозяином для исследуемого патогена, и инфекция протекает в скрытой форме, внешние признаки, отражающие симптомы заболевания, могут не проявиться в течение очень длительного времени. Поэтому достоверно влияние патогена возможно оценить по изменению различных показателей метаболизма в тканях и органах растений.

Влияние термической обработки и МИА на зараженный Cms картофель, выращенный в вегетационных сосудах.

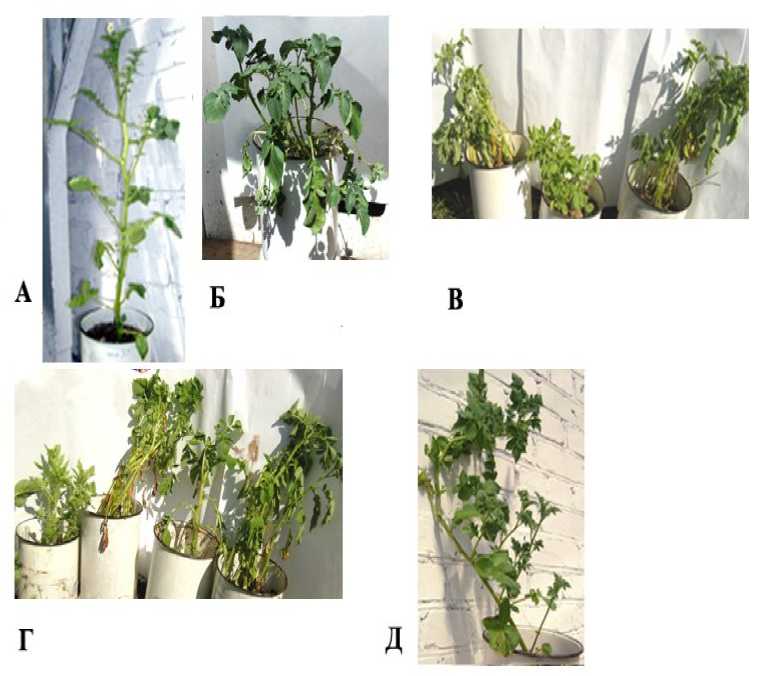

В экспериментах на растениях картофеля, выращенных в вегетационных сосудах, были получены следующие результаты. В середине срока вегетации (47 дней) растения обоих сортов, как “Луговского”, так и “Лукьяновского”, выросшие из зараженных Cms клубней, не обработанных и обработанных температурой (37, 39 и 45˚С), визуально не отличались от контрольных (26˚С). Спустя 90 суток вегетирования у зараженных растений восприимчивого сорта, клубни которых не подвергались термической обработки, проявлялись явные симптомы заболевания (вилт, пожелтение листьев) (рис.1). Термообработки 37˚С и 39˚С усиливали симптомы заболевания. Температура 45°С оказывала стимулирующий эффект на растения восприимчивого сорта, выражающееся в интенсивной окраске листьев и утолщении стеблей (рис. 1). Также такая обработка сдерживала проявление внешних признаков инфекции у растений, они отсутствовали на всех сроках вегетации.

Рисунок 1 . Влияние заражения и термообработки на растения картофеля сорта “Лукьяновский”. А – контроль; Б – обработка Cms + 26˚С; В – обработка Cms + 37˚С; Г – обработка Cms + 39˚С; Д – обработка Cms + 45˚С. Результат 2011 года. Эффект Cms + 26˚С и Cms + 45˚С сохранялся каждый год (2009, 2011 гг.)

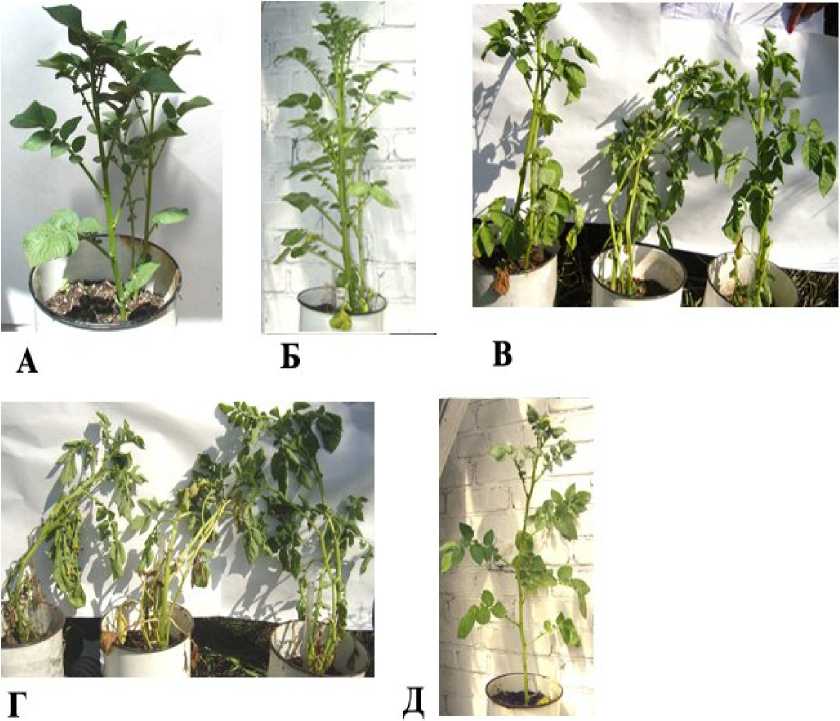

Рисунок 2. Влияние заражения и термообработки на растения картофеля сорта “Луговской”. А – контроль; Б – обработка Cms + 26˚С; В – обработка Cms + 37˚С; Г – обработка

Cms + 39˚С; Д – обработка Cms + 45˚С. Результат 2011 года.

Симптомы заболевания у зараженных растений устойчивого сорта без термообработки не наблюдались как в середине срока, так и в конце вегетации. Предпосадочная обработка температурой 37 и 39˚С зараженных клубней картофеля устойчивого сорта не снимала проявление симптомов заражения, растения теряли тургор. Предпосадочная обработка 45°С оказывала некоторое стимулирующее влияние на рост растений (рис. 2).

Вероятно, термообработка 37 и 39˚С способствует более интенсивному размножению и колонизации бактериями растений, что подтверждается экспериментами с бактериями in vitro (данные не приведены).

Оценка жизнеспособности растений картофеля содержанию хлорофилла

Из литературы известно, что при повышении температуры происходит изменение синтеза и активности карбоксилирующих ферментов что ведет к инактивации процесса фиксации СО 2 (Мызина, Кнорре, 1998). Синтез хлорофилла происходит в широком интервале температур. Вечнозеленые растения умеренной зоны синтезируют хлорофилл от температур близких к температурам замерзания до самых высоких

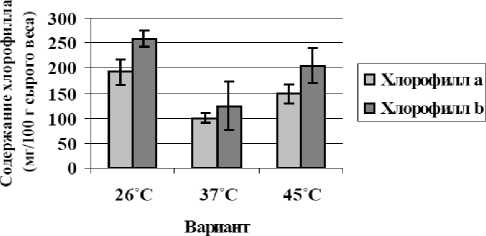

A

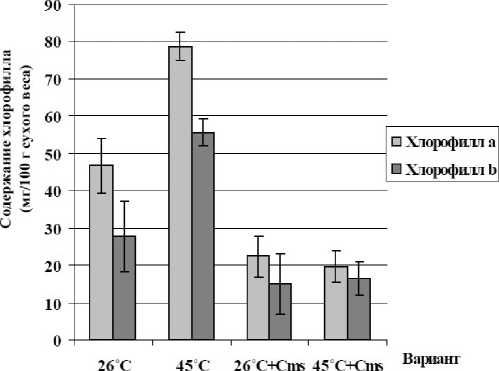

Рисунок 3. Влияние предпосадочной термообработки и заражения клубней картофеля на содержание хлорофилла (мг/100г сухого веса) в листьях растений картофеля, фаза бутонизации (2009 г). n = 3-7. M ± S.D. А – содержание хлорофилла в листьях картофеля сорта “Лукьяновский”; Б - содержание хлорофилла в листьях картофеля сорта “Луговской”.

Б

Таблица 1. Влияние термообработки и МИА на продуктивность зараженного Cms картофеля

(вес клубней, г/куст)

Рисунок 4. Растения картофеля, выращенные в полевых условиях из клубней обработанных повышенной температурой (26, 37, 45˚С, 1 час).

температур в середине лета. Многие хвойные становятся зимой до некоторой степени хлоротичными, вероятно, вследствие того, что распад хлорофилла превышает его синтез при очень низких температурах (Андрианова, Тарчевский, 2000). Поэтому в данной работе уделялось внимание содержанию хлорофилла в листьях среднего яруса в фазы бутонизации и цветения (50 суток вегетации, признаки инфекции слабо выражены) для оценки жизнеспособности растений картофеля.

У растений восприимчивого сорта содержание хлорофилла a и b увеличивалось после термообработки контрольных клубней, но уменьшалось при заражении, примерно на половину (рис. 3). У растений устойчивого сорта содержание хлорофилла не изменялось как в контрольных клубнях, так и при заражении. В то же время в растениях восприимчивого сорта из инфицированных и выдержаннных при 45° клубней содержание хлорофилла уменьшалось, а у устойчивого увеличивалось.

Можно предположить, что изменение уровня хлорофилла является одной из адаптивных реакций растений и зависит от интенсивности негативного воздействия для конкретного сорта картофеля.

Лукьяновский 26°С + МИА о Лукьяновский 45 С + МИА

Лукьяновский 37 С + МИА

Луговской 26 С + МИА Луговской 37°С + МИА Луговской 45°С + МИА

Рисунок 5. Растения картофеля, выращенные в полевых условиях из клубней, обработанных повышенной температурой и 1мМ МИА.

Таблица 2. Влияние термообработки и МИА на продуктивность картофеля сорта “Лукьяновский” (вес клубней, г/куст)

|

Лук 26˚С |

Лук 37˚С |

Лук 45˚С |

Лук 26˚С+МИА |

Лук 37˚С+МИА |

Лук 45˚С+МИА |

|||||||

|

Вч |

Клубни |

Вч |

Клубни |

Вч |

Клубни |

Вч |

Клубни |

Вч |

Клубни |

Вч |

Клубни |

|

|

2009 |

130 |

276 |

133 |

518* |

119 |

267.5 |

33 |

73 |

33 |

173 |

143 |

443* |

|

2010 |

30 |

160 |

120 |

240* |

4 |

80 |

80 |

220* |

40 |

100 |

6 |

80 |

|

2011 |

380.5 |

830* |

319.5 |

714 |

389 |

601.1 |

407.5 |

850* |

401.5 |

830.5 |

428 |

709 |

Вч – вегетативная часть (ботва); n = 5-10. M. * - максимальный вес клубней.

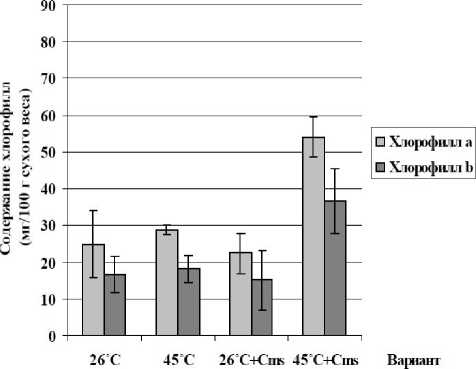

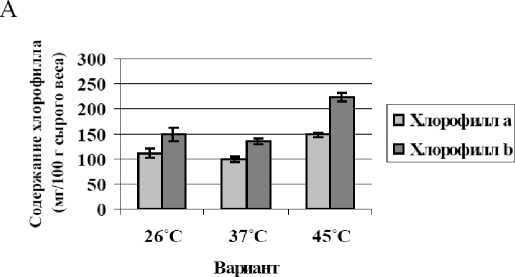

Б

Рисунок 6. Влияние предпосадочной термообработки на содержание хлорофилла (мг/100 г сырого веса) в листьях картофеля, выращенного в полевых условиях (фаза цветения). n = 3. M ± S.D. А – содержание хлорофилла в листьях картофеля сорта “Лукьяновский”; Б - содержание хлорофилла в листьях картофеля сорта “Луговской”.

Таблица 3. Влияние термообработки и МИА на продуктивность картофеля сорта “Луговской” (вес клубней, г/куст)

|

Луг 26˚С |

Луг 37˚С |

Луг 45˚С |

Луг 26˚С+МИА |

Луг 37˚С+МИА |

Луг 45˚С+МИА |

||||||

|

Вч |

Клубни |

Вч |

Клубни |

Вч |

Клубни |

Вч |

Клубн и |

Вч |

Клубн и |

Вч |

|

|

2009 |

156 |

132 |

103 |

184 |

126 |

283* |

140 |

232 |

115 |

260* |

53 |

|

2010 |

20 |

40 |

10 |

80* |

40 |

20 |

60 |

240* |

40 |

80 |

40 |

|

2011 |

501.3 |

230.8 |

216.7 |

342* |

169.5 |

317* |

198.3 |

263.9 |

117 |

307* |

128 |

Вч – вегетативная часть (ботва); n = 5-10. M. * - максимальный вес клубней.

По-видимому, для “Луговского” сорта (устойчивый к Cms) более существенное влияние в этой системе имеет гипертермия, а у “Лукьяновского” (восприимчивый к Cms) – заражение. Так для растений устойчивого сорта бактериальный возбудитель не является критичным воздействием, и нет необходимости в перестройки метаболизма. То же самое происходит и при действии повышенной температуры. Однако совместное действие двух стрессовых факторов, вероятно имеет синергический эффект и требует включения других уровней защиты, одним из проявлений которого и является повышение количества хлорофилла. Для растений восприимчивого сорта гипертермия скорее всего носит стимулирующий характер для роста, особенно если учесть ее влияние на прорастание клубней и активность амилазы, поэтому повышение уровня хлорофилла указывает на интенсификацию процессов роста. Бактериальная инфекция подавляет активность метаболических процессов у растений восприимчивого сорта, что соответственно сказывается на функционировании фотосинтетического аппарата. Известно, что одним из симптомов данного заболевания является хлороз листьев. Интересно, что совместное воздействие двух стрессовых факторов не приводит к интенсификации адаптивных механизмов растений этого сорта, что выражается, в частности, в падении уровня хлорофилла.

Продуктивность

После окончания срока вегетации определяли массу клубней картофеля для каждого варианта обработки. Данные по продуктивности представлены в табл.1.

Судя по полученным результатам, в сезоне 2009 г заражение контрольных, не подвергнутых тепловой обработки клубней сорта “Лукьяновский”, практически не сказалось на урожайности картофеля. Значительное снижение урожайности зараженных растений наблюдалось в сезоне 2011 г (табл. 1). Интересно, что заражение клубней сорта “Луговской” не вызывало видимых признаков заболевания и, более того, даже несколько стимулировало урожайность картофеля.

Предварительная обработка клубней при 45оС приводила к различному эффекту на урожайность в зависимости от сорта картофеля.

Гипертермия несколько повышала урожайность восприимчивого сорта, но снижала урожайность устойчивого сорта “Луговской” (табл. 1).

Тепловая обработка при 45оС снимала видимые признаки проявления заболевания у сорта “Лукьяновский”. При этом за два года наблюдения растения восприимчивого сорта, которые заражали Cms и после этого подвергали гипертермии, отличались самой большой урожайностью (табл. 1). Интересно, что заражение Cms клубней устойчивого сорта “Луговской” снимала проявление неблагоприятного действия гипертермии на урожайность. Урожайность у растений, зараженных бактерией и после этого обработанных при 45оС, за два года наблюдения была значительно выше, чем у растений у контрольных растений, клубни которых были обработаны при 45оС.

Таким образом, результаты двух лет вегетационного опыта позволяют предполагать, что предварительная тепловая обработка клубней может в зависимости от сорта как повышать, так и понижать урожайность. В то же время, только заражение Cms клубней устойчивого сорта без шокирования, по-видимому, оказывает стимулирующий эффект на урожайность. А тепловая обработка зараженных клубней восприимчивого сорта подавляет признаки проявления заболевания и повышает урожайность. Таким образом, предпосадочную тепловую обработку можно рекомендовать для заведомо неустойчивых сортов картофеля.

Влияние термической обработки и МИА на картофель, выращенный в полевых условиях

Патогенная бактерия Cms является карантинным видом, в связи с чем, зараженные этой бактерии клубни нельзя использовать в полевых экспериментах. Поэтому в сезонах 2009-

2011 гг. изучали влияние предварительной обработки температурой и МИА на вегетацию картофеля. В 2009 и 2011 гг. на каждый вариант обработки использовали по 10 клубней, в 2010 г – по 5 клубней. 2010 год по климатическим условиям характеризовался высокой температурой воздуха и пониженным уровнем осадков. Опытные растения выращивали на экспериментальном участке СИФиБРа. Выращенные растения из обработанных клубней представлены на рис. 4 и рис. 5.

Биомасса надземной части растений у большинства вариантов не превышала 400 г на куст.

Для анализа влияния термообработки и обработки МИА клубней, контролировали продуктивность. Продуктивность является одним из наиболее важных показателей любой сельскохозяйственной культуры.

Данные по массе вегетативной части и клубней по результатам трех лет представлены в табл. 2-3.

Обработка повышенной температурой и МИА клубней картофеля восприимчивого сорта не приводила к какому-либо ярко выраженному влиянию на продуктивность (табл. 2). Продуктивность в каждом варианте эксперимента значительно изменялась от сезона к сезону, и определенного вывода по тому или иному эффекту МИА и гипертермии на продуктивность сделать нельзя. Гипертермия (45˚С) клубней восприимчивого сорта снижала его продуктивность (табл. 2).

На изменение продуктивности, в частности на ее понижение, при обработке высокими температурами (45˚С) влияет целый ряд факторов. Во-первых, высокие температуры обуславливают формирование меньшего числа органов в соответствующую фазу онтогенеза

(Мокроносов, Гавриленко, 1962). Во-вторых, повреждающая температура снижает скорость развития органов, понижая их массу. В-третьих, биомасса и продуктивность прямо пропорциональны интенсивности уровня фотосинтеза (Кошкин, 2010). Данная гипотеза подтверждается содержанием хлорофилла в листьях картофеля (рис.6).

Несколько иная ситуация наблюдалась в случае сорта “Луговской”. В течение всех трех лет эксперимента клубни картофеля обработанные при 37оС давали более высокий урожай, чем контрольные растения (табл. 3). Аналогично повышение продуктивности наблюдалось у растений, клубни которых были обработаны 45 оС, а так же МИА при 26оС. Причем, при обработке клубней тепловым шоком (45 оС) не уменьшалась продуктивность, что также коррелирует с данными по содержанию хлорофилла в листьях картофеля (рис. 6).

В целом, анализируя результаты полевого эксперимента, надо признать, что нельзя дать однозначный ответ можно ли рекомендовать МИА в качестве обеззараживающего агента в сельском и лесном хозяйстве. Требуются дальнейшие эксперименты, чтобы выяснить этот вопрос.

ВЫВОДЫ

-

1. Гипертермия при (45°С) оказывала стимулирующий эффект на рост картофеля в вегетационных сосудах и снимала симптомы поражения Cms у вегетирующих растений восприимчивого сорта. Предпосадочную термообработку клубней можно порекомендовать для неустойчивых сортов картофеля.

-

2. Гипертермия (37 и 39°С) усиливала симптомы кольцевой гнили картофеля у растений, выросших в вегетационных сосудах.

-

3. По итогам трех лет полевого эксперимента показано, что обработка МИА клубней картофеля повышает продуктивность.

Список литературы Влияние гипертермии и монойодацетата на развитие симптомов кольцевой гнили и вегетацию картофеля, выращенного в естественных условиях

- Акимова Т.В. Титов А.Ф., Топчиева Л.В. (1994) Сравнительное изучение реакции растений на действие высоких закаливающих и повреждающих температур Физиология растений. 41. 381-385.

- Андреева В.А. (1988) Фермент пероксидаза. М.: Наука. 128 с.

- Андрианова Ю.Е. Тарчевский И.А. (2000) Хлорофилл и продуктивность растений М.: Наука. 136 с.

- Анисимов Б.В., Белов Г.Л., Варинцев Ю.А., Еланский С.Н., Яшина И.М. (2009) Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков М.: Картофелевод. 272 с.

- Гавриленко В.Ф. Жигалова Т.В. (2003) Большой практикум по фотосинтезу М.: Академия,.241 с.

- Диксон М. Уэбб Э. (1982) Ферменты М.: Мир, Т.2 с. 669-806.

- Досон Р. (1991) Справочник биохимика М.: Мир,. 540 с.

- Иванюк В.Г., Банадысев С.А., Журомский Г.К. (2005) Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков. Мн.: Бенлпринт, 696 с.

- Кошкин Е.И. (2010) Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур: учебник. -М.: Дрофа, 638 с.

- Мокроносов А.Т. Гавриленко В.Ф. (1962) Фотосинтез. Физиолого-экологические и биохимические аспекты. М.: Изд-во МГУ. 320 с.

- Мызина С.Д. Кнорре Д.Г. (1998) Биологическая химия. М.: Высш.шк., 576с.

- Рымарева Е.В. Рихванов Е.Г., Торгашина М.А., Перфильева А.И., Копытчук В.Н., Варакина Н.Н. (2008) Влияние монойодацетата на термотолерантность Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 4(2) 4 -13.

- Хавкин Э. Е. (1977) Формирование метаболических систем в растущих клетках растений. Новосибирск: наука. 220 с.

- Рэймерс Ф.Э. Хавкин Э.Е. (1977) Формирование метаболических систем в растущих клетках растений. Новосибирск: Наука, 220 с.

- Уэбб Э. (1966) Ингибиторы ферментов и метаболизма. М.: Мир, 427 с.