Влияние гипокинезии, применяемой в различные периоды беременности самок крыс на динамику численности и выживаемости потомства

Автор: Махмудова Наргиз Шаик

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 6 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние хронической гипокинезии в отдельные периоды беременности самок крыс на численность потомства и прослежена их выживаемость в ранние этапы индивидуального развития до трехмесячного периода. Показано, что гипокинезия беременных крыс самок способствует значительному снижению их фертильности. При этом наиболее ранимыми являются зародышевый и предплодный периоды беременности, где число родившихся крысят снижается на 40-50% по сравнению с контрольными. Выявлено, что наиболее устойчивым по числу родившегося потомства является третья декада беременности крыс самок. Плодовитость животных, подверженных гипокинезии в этом периоде беременности, была близка к контрольным и составляла около 70%. Гипокинезия, воздействующая в предплодный период беременности (Е8-Е15), увеличивает риск гибели около 30% особей от общего числа полученного потомства. Выявлено, что ограничение двигательной активности самок крыс в период беременности способствует уменьшению численности потомства и повышает риск их преждевременной смертности. Следует иметь в виду то, что в наших экспериментах условия гипокинезии были применены после оплодотворения (спаривания) и причиной снижения фертильности крыс самок и жизнеспособности их потомства являются глубокие изменения взаимоотношений в системе «мать-плод». Вероятнее, ограничение двигательной активности крыс в отдельные периоды их беременности помимо дискомфорта, который способствует разнообразным стрессовым состояниям, непосредственно влияет на состояние кровообеспечения пометов и возникающее при этом гипоксическое состояние нарушает динамику энергообеспечения формирующегося организма, в результате которых существенно снижается выживаемость потомства.

Эмбриональное развитие, жизнеспособность, фертильность, потомство, система мать-плод, периоды беременности, двигательная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/14127975

IDR: 14127975 | УДК: 57.575 | DOI: 10.33619/2414-2948/91/12

Текст научной статьи Влияние гипокинезии, применяемой в различные периоды беременности самок крыс на динамику численности и выживаемости потомства

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 57.575

Имеющиеся в литературе данные подчеркивают ведущую роль двигательной деятельности в онтогенезе в формировании и становлении мозговой активности. В условиях постоянного и тесного взаимодействия с окружающей средой организм поддерживает строго определенный уровень крайне разнообразных физиологических констант, которые сами по себе являются результатом длительной эволюции животного мира. Поддержание такого гомеостаза обеспечивается регуляторными механизмами, а вся нервная система представляет собой не что иное, как аппарат регуляции. Результаты экспериментальных исследований имеют важное значение для широких кругов специалистов, занимающихся здоровьем человека. Экспериментальные данные, полученные при изучении проблемы гипокинезии терапевтами, хирургами, невропатологами, психиатрами уже сейчас начинают использоваться не только в профилактике ряда заболеваний, но и в планировании системы реадаптации и реабилитации больных [1].

Активный интерес к проблеме гипокинезии проявляют и представители других медицинских дисциплин. Малоподвижное положение отражается на функционировании многих систем организма особенно сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы. Ограничение подвижности женщин в период беременности сильно отражается на здоровье, от которого зависит качество потомства. Как неблагоприятный фактор среды гипокинезия нарушает процесс развития детей и подростков, для нормального развития организма которых необходим высокий уровень [2].

По всей вероятности, именно по этой причине за последнее время, наряду со многими отрицательными демографическими явлениями (сокращение рождаемости, повышение смертности, снижение продолжительности жизни), обнаруживается рост проявлений физиологической незрелости. Ребенок рождается доношенном, с нормальным весом и длиной тела, но в функциональном отношении недостаточно зрелым. Это проявляется в его пониженной двигательной активности, мышечной слабости (гипотонии), быстрой утомляемости, снижении устойчивости к простудным и инфекционным заболеваниям (снижении иммунитета), слабыми и неустойчивыми эмоциональными реакциями, слабым типом нервной системы [3, 4].

При современном укладе жизни общества двигательная активность людей, которая оценивается как элемент саморегуляции организма, прогрессивно снижается. Воздействие социальных и социально-экологических факторов, в том числе гипокинезии, находит отражение, прежде всего в изменениях функций нервной и мышечной систем. Как известно, физиологические механизмы динамики численности и благополучия потомства животных характеризуются состоянием соотношении воспроизводства и смертности. В естественных же условиях существования динамика численности потомства обычно определяется условиями жизнедеятельности и интенсивности питания. При этом материнский организм, хотя и переживает некоторые дискомфорта среды, но существенных нарушений физиологических процессов не проявляется. В нашем случае как источник высокого дискомфорта, гипокинезия способствует развитии нарушений в системе «мать-плод» приводящий снижении численности потомства, даже в некоторых случаях гибели эмбрионов у беременных животных. Влияние физико-химических факторов на репродуктивную функцию млекопитающих приобретает все большее значение в современных условиях высокой антропогенной нагрузки на биосферу. Значительные сужения границ естественных условий, техногенное загрязнение являются факторами ограничивающее двигательную активность животных, в том числе и период их активного размножения [5].

Известно, что индивидуальный онтогенез живого организма является генетически контролируемым процессом, в ходе которого реализуются закономерности формирования признаков и фенотипов, обусловливающие процесс приспособления к новым условиям среды. Исследование приспособлений живых организмов выживании в условиях ограниченной двигательной активности (например, условия невесомости, сидячий образ жизни и т. д.) хотя и является актуальным, но мало изученным [6].

Адаптивные изменения морфофункционального состояния репродуктивной системы млекопитающих могут быть вызваны широким спектром воздействующих факторов, как эндогенной, так и экзогенной природы [7]. Эффективность адаптации к новым условиям среды зависит от регуляторных и защитных механизмов организма, ферментативных систем органов и тканей, клеточных систем репарации, транскрипции, трансляции, белковых взаимодействий и др.

В ходе онтогенеза изменяются структура и функции многих анатомо-физиологических структур, а стало быть, нарушается единство кровоснабжения, метаболизма и иннервации, которые определяют функции. В этом ряду изменений особую актуальность приобретает процесс самовоспроизведения живых организмов, невольно оказавших в условиях влияние неблагоприятных физико-химических факторов среды. В литературе встречаются данные полученные в контексте воздействия различных факторов среды на репродуктивные свойства животных в том числе и грызунов [8].

Исследованиями проанализирована связь циклов с внешними факторами и явлением популяционной регуляции. Особо считают, что существенную роль при этом играет в регуляции численности и выявлены проявления стресса в природных популяциях грызунов [9, 10].

Плодовитость животных является одной из основных характеристик, влияющих на динамику численности мелких млекопитающих, а гибель эмбрионов вносит существенный вклад в изменение величины выводка многоплодных животных [11].

Материалы и методы

Объект исследований — крысы линии Вистар, которые являются наиболее распространенной линией крыс, характеризующихся своими генетическими особенностями. Размеры тела взрослых крыс 150–250 см, вес 150–230 г. Продолжительность жизни 3–4 года, из которых около 2 лет крысы активно размножаются.

Продолжительность беременности варьирует от 20 до 26 дней и составляет в среднем около 22 дней. В экспериментах были использованы крысята разного возраста в количестве 228 голов, которые получены от 92 крыс самок.

Все животные содержались в сухом, оттапливаемом помещении, с естественным освещением и принудительной вентиляцией. Температура в помещении была в пределах 20– 22°С. Крысы содержались по 5 особей в металлических клетках размерами 50×30×30 см [12]. Во избежание незапланированной беременности самки и самцы содержались в различных клетках. После определения беременности (анализировали мазок) все самки были разделены на 2 большие группы: контрольную и экспериментальную. Контрольная группа животных продолжала содержаться в прежних обычных условиях. В зависимости от того, на какой период беременности мы хотим воздействовать, животные помещались в условия гипокинезии.

Для создания условия гипокинезии нами были сконструированы специальные клетки размером 14×8×20 см, в которые помещались беременные самки по одной особи в каждую. Поилка и кормушка располагались снаружи и были жестко прикреплены к клетке. Гипокинезия беременных самок крыс создавалась в трех периодах онтогенеза: в зародышевый (Е 0 -Е 7 ), в предплодный (Е 8 -Е 14 ) и плодный (Е 15 -Е 21 ) периоды. По истечению того, как беременные самки проводили выбранный период беременности в условиях гипокинезии, остаток срока беременности они помещались в обычные (нормальные) условия. Все полученное потомство, как контрольных, так и экспериментальных животных, было разделено по возрасту на 4 подгруппы.

Регистрация и анализ биоэлектрической активности с поверхности зрительной и сенсомоторной областей коры головного мозга животных была произведена с применением компьютерного 24-канального энцефалографа «Нейрон Спектр – 2» фирмы «Нейрософт». Регистрация электроэнцефалограммы у животных на различных стадиях постнатального развития, матери которых в период беременности были подвержены воздействию гипокинезии, осуществлена под легким эфирным наркозом.

Статистическая обработка экспериментальных данных производилась при помощи пакета программ Statistical for Windows [13–15]. Эксперименты проводились с соблюдением принципов «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург, 1986) и постановления первого национального конгресса по биоэтике (Киев, 2001).

Результаты и их обсуждение

В наших исследованиях было уделено внимание изучению репродуктивной функции, точнее динамике численности потомств лабораторных крыс, которые подвергались влиянию хронической гипокинезии в различные сроки беременности.

В результате наших исследований было выявлено, что в норме (имеется в виду усредненные данные численности потомств, доживших до 10-дневного возраста крыс, матери которых содержались в нормальных условиях течения всего срока беременности) у животных количество потомства составляет в среднем 8 крысят. Далее было проведено сравнение результатов, полученных у самок, которые в отдельные периоды беременности (Е 0 -Е 7 , Е 8 -Е 14 и Е 15 -Е 21 ) подвергались гипокинезии.

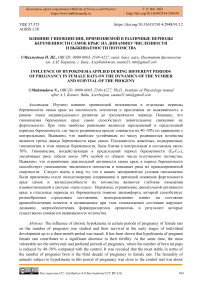

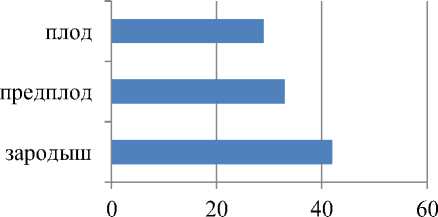

Оказалось, что количество потомства, выжившего до 10-дневного возраста, полученного от самок, содержавшихся в условиях гипокинезии в отдельные периоды срока беременности, существенно сократились и были: при влиянии гипокинезии в зародышевый период эмбриогенеза 33% (2,6 голов); в предплодный и плодные периоды — около 21% (1,5– 2,0 голов) от общего числа подученного потомства. Данные сравнений в процентном соотношении представлены на Рисунке 1.

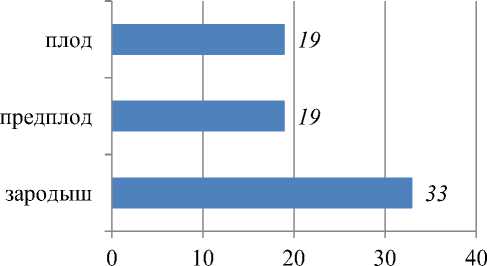

Результаты сравнительного анализа численности потомства, полученного у крыс самок, переживших воздействие гипокинезии в отдельные периоды беременности и дожившие до 20-дневного возраста, приведены на Рисунке 2.

Рисунок 1. Процентное соотношение числа потомства, дожившего до 10-дневного возраста у самок крыс после влияния хронической гипокинезии в отдельные периоды беременности, % (норма — 100%)

Рисунок 2. Процентное соотношение числа потомства, дожившего до 20-дневного возраста у самок крыс после влияния хронической гипокинезии в отдельные периоды беременности, % (норма — 100%)

Здесь наблюдалось, что количество потомства, полученных у самок крыс, содержавшихся в период беременности в нормальных условиях и в условиях гипокинезии и доживших до 20-ти дневного возраста составляли в зародышевый период эмбриогенеза — до 30% (1,9 голов, в норме 100% — 6,5 голов); в предплодный период — до 31% (2,0 голов) и плодный период — 26% (1,7 голов в среднем) от общего числа подученного потомства.

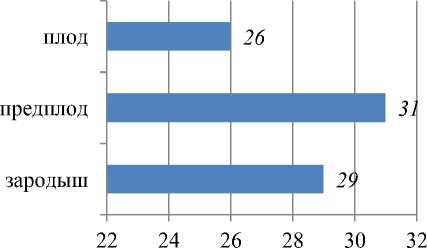

Несколько иная картина наблюдалась в динамике выживаемости крысят до 30-дневного возраста, переживших влияние гипокинезии матерей в отдельные периоды эмбрионального развития. Как видно из Рисунка 3, число потомства, дожившего до месячного возраста, полученного от самок крыс, содержавшихся в нормальных условиях и в условиях гипокинезии в отдельные периоды срока беременности, значительно уменьшено: при влиянии гипокинезии в зародышевый период эмбриогенеза до 30-ти дней доживают около 40% родившихся крысят; в предплодный период — 33% и плодный периоды — 28% от общего числа подученного потомства. Данные представлены на Рисунке 3.

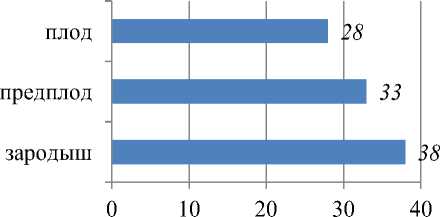

Приблизительно аналогичная динамика выживаемости 3-месячного потомства крыс, переживших влияние хронической гипокинезии в отдельные критические периоды беременности, наблюдается и в следующей серии экспериментов (Рисунок 4).

Оказалось, что количество потомства, дожившего до 3-месячного возраста, полученного от самок крыс, содержавшихся в отдельные периоды беременности в нормальных условиях и в условиях гипокинезии в зародышевый период эмбриогенеза, составляет около 42% (в норме 100% — 5,5 голов); в предплодный период — 33% (2,3 голов) и плодный период — 29% (1,6 голов в среднем).

Рисунок 3. Процентное соотношение числа потомства, дожившего до 30-дневного возраста у самок крыс в норме и после влияния хронической гипокинезии в отдельные периоды беременности, % (норма — 100%)

Рисунок 4. Процентное соотношение числа потомства, дожившего до 3-месячного возраста у самок крыс в норме и после влияния хронической гипокинезии в отдельные периоды беременности, % (норма — 100%)

В экспериментах условия гипокинезии были применены после оплодотворения (спаривания), следовательно, причиной снижения продуктивности крыс самок и жизнеспособности их потомств являются глубокие изменения взаимоотношений в системе «мать-плод». Вероятнее, ограничение двигательной активности крыс в отдельные периоды их беременности помимо дискомфорта, который способствует разнообразным стрессовым состояниям, непосредственно влияет на состояние кровообеспечения пометов. Видимо, возникающее при этом гипоксическое состояние нарушает динамику энергообеспечения формирующегося организма, в результате которых существенно снижается выживаемость потомства.

Многолетние исследования, проводимые в лаборатории «Факторы среды и формирования анализаторов» Института физиологии им. акад. А. Kараева под руководством А. Г. Газиева показали, что влияние таких факторов, как хроническая гипоксия, гипокинезия и электромагнитные облучения, перенесенные в критических сроках эмбрионального развития, вызывают достоверные отставания в физиологическом развитии и повышение смертности у новорожденных крысят [6, 16–20].

Работами, выполненными в лаборатории Института физиологии доказано, что изменения физиологических характеристик новорожденных могут быть обусловлены нарушениями гомеостаза биогенных аминов стволовых и корковых структур [21, 22]. Нарушение течения беременности различными факторами внутренней и внешней среды, в том числе и ограничением двигательной активности, способствует развитию стрессорной реакции, грозящей привести к гибели организма [23–26].

Полученные данные показывают, что биометрические и электрофизиологические показатели экспериментальных животных значительно отличаются от нормы — высок процент смертности среди потомства животных экспериментальной группы. Оказалось, что условия гипокинезии, создаваемые в отдельные критические периоды беременности у самок крыс одинаково существенно влияют на степень выживаемости их потомства. При этом обращает на себя внимание тот факт, что вторая декада беременности самок крыс является наиболее уязвимым по отношению к присутствию фактора гипокинезии, где общее количество недожившего до 10-дневного возраста потомства значительно высоко и равно 27% от общего количества новорожденных экспериментальных животных этой группы. Это указывает на отрицательную динамику их плодовитости и высокий риск нежизнеспособности потомства. Результаты исследований по выявлению степени выживаемости потомства, развившихся в условиях гипокинезии, приведены в Таблице.

Таблица

ДАННЫЕ ПО СТЕПЕНИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПОТОМСТВА, РАЗВИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ГИПОКИНЕЗИИ

|

Периоды онтогенеза подвержения гипокинезии |

Общее количество самок крыс |

Количество самок, давших потомство в % |

Общее число потомства в % |

Количество потомства недоживших до 10 дней, в % |

|

контрольные |

10 |

90 |

100 |

11,4 |

|

Е 0 -Е 7 зародышевый |

23 |

78,2 |

59,1 |

23 |

|

Е 8 -Е 15 предплодный |

20 |

80 |

64,7 |

27 |

|

Е 6 -Е 21 плодный |

21 |

85 |

68,1 |

15 |

Из полученных данных обращает на себя внимание еще один факт — это существенное сокращение числа потомства крыс самок, подверженных влиянию гипокинезии в начальные этапы (Е 0 -Е 7 зародышевый период) срока беременности. Общее число потомства, полученных из этих экспериментальных групп крыс самок, снижено более, чем на 40% по сравнению с контрольными. Результаты также показали, что в ряду критических периодов беременности самок крыс последняя декада (Е 6 -Е 21 плодный период) наиболее устойчив к разрушительному влиянию фактора гипокинезии, где число потомства, недожившего до 10 дней, равнялось 15%.

Проведенные исследования выявили, что фактор гипокинезии самок крыс в отдельные периоды беременности, определяемые как критические, способствуют высокой степени риска сокращение числа потомства и степени их выживаемости

Список литературы Влияние гипокинезии, применяемой в различные периоды беременности самок крыс на динамику численности и выживаемости потомства

- Журавин И. А. Влияние условий пренатального развития на формирование центральных механизмов регуляции двигательных функций. Российский фонд фундаментальных исследований, 1998. №96-04-50748.

- Барашнев Ю. И. Перинатальная неврология. М.: Триада-X, 2011. 670 с.

- Барашнев Ю. И. Принципы реабилитационной терапии перинатальных повреждений нервной системы у новорожденных и детей первого года жизни // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 1999. Т. 1. С. 7-13.

- Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А. Возрастная физиология (физиология развития ребенка). М.: Академия, 2008. 412 с.

- Гилберт С. Ф. Биология развития: В 3 т. М.: Мир, 1993. 228 с.

- Махмудова Н. Ш., Газиев А. Г. Постнатальные проявления воздействия ограниченной двигательной активности на плод в эмбриогенезе // Материалы II международной научно- практической конференции. Челябинск, 2008. С. 251-255.

- Пескова Т. Ю. Адаптационная изменчивость земноводных в антропогенно загрязненной среде: автореф. дисс. ... д-ра биол. наук. Тольятти, 2004. 36 с.

- Чернявский Ф. Б., Лазуткин А. Н. Циклы леммингов и полевок на Севере. Магадан, 2004. 150 с.

- Михеева Е. В. Морфофункциональные особенности надпочечника и щитовидной железы рыжей полевки на территории природной биогеохимической провинции: автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Екатеринбург, 2006. 24 с.

- Игнатова Н. К., Христофорова Н. К. Морфофункциональные изменения в организме мелких млекопитающих в условиях техногенного пресса // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2003. №3. С. 345-350.

- Батуев А. С., Виноградова Е. П., Полякова О. Н. Последствия стресса беременных крыс на уровень тревожности их потомства // Журнал высшей нервной деятельности им. ИП Павлова. 1996. Т. 46. №3. С. 558-563.

- Западнюк И. П. Лабораторные животные, их разведение, содержание и использование в эксперименте. Киев: Госмедиздат УССР, 1962. 350 с.

- Иванов Л. Б. Прикладная компьютерная электроэнцефалография. М.: Науч.-мед. фирма МБН, 2004. 345 с.

- Кулаичев А. П. Метод анализа корреляционной синхронности ЭЭГ и его возможности // Журнал высшей нервной деятельности им. ИП Павлова. 2011. Т. 61. №4. С. 485-498.

- Семенова Н. Ю. Принципы интерпретации электроэнцефалографических параметров // Вопросы современной педиатрии. 2002. Т. 1. №5. С. 47-51.

- Гусейнов А. Г. Влияние последствий гипоксических воздействий в разные периоды эмбриогенеза, на электрическую активность слуховой коры в первый месяц постнатального развития кроликов // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 2021. Т. 57. №6. С. 519–530.

- Джафарова Г. К. Динамика свертывания крови крыс, подвергнутых воздействию гипоксии в период пренатального развития // Georgian Medical. 2020. С. 132.

- Гамидова Д. Э. Влияние гипокинезии в зародышевый и предплодный периоды пренатального развития на изменение количества форменных элементов крови у кроликов // International scientific review. 2020. №LXVII. С. 19-21.

- Газиев А. Г., Гаджиева Э. Х. Сравнительная характеристика формирования ВП в коре на стимуляцию афферентного нерва в раннем постнатальном онтогенезе // Сборник научных трудов института физиологии НАН Азербайджана. 2002. Т. 20. С. 75-79.

- Мамедов Х. Б. Биоэлектрическая активность головного мозга кролика // Проблемы физиологии и биохимии. 2000. Т. XIX. № 8-4. С. 160-165.

- Газиев А. Г. Влияние некоторых неблагоприятных факторов, применяемых в пренатальном онтогенезе, на становление биоэлектрической активности мозга животных // Нейронаука для медицины и психологии. III Международный Междисциплинарный конгресс. Судак, 2007. С. 78-79.

- Фараджева С. А., Газиев А. Г. Динамика изменения содержания биогенных моноаминов в митохондриях структур мозга крольчат родившихся в условиях пренатальной гипокинезии // Материалы III съезда общества физиологии Азербайджана. Баку, 2005. С. 436-446.

- Газиев А. Г. Исследование динамики становления и функционирования корковых межнейронных связей у кошек: дисс. ... канд. биол. наук. М., 1983. 167 с.

- Газиев А. Г. Постнатальные последствия пренатальной гипоксии и гипокинезии // Здоровье. 2009. №1. С. 145-154.

- Рашидова А. М. Динамика содержания общего белка в тканях структур головного мозга крыс после разрушения слухового и вестибулярного аппарата // Известия национальной академии наук Кыргызской Республики. 2022. №6. С. 90-93.

- Фараджева С. А., Сафаров М. И. Обмен биогенных аминов в структурах головного мозга при действии пренатальной гипокинезии в раннем постнатальном онтогенезе. Баку, 2007. 174 с.