Влияние городских стоков на батрахофауну москвы на примере природно-исторического парка «Битцевский лес»

Автор: Пчелкина Татьяна Алексеевна, Кухта Анна Евгеньевна, Пчелкин Алексей Васильевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Городская среда

Статья в выпуске: 1 (30), 2014 года.

Бесплатный доступ

Амфибии, загрязнение, альгофлора, особо охраняемые природные территории, природно-исторический парк "битцевский лес"

Короткий адрес: https://sciup.org/14031700

IDR: 14031700 | УДК: 597.6:58.04

Текст статьи Влияние городских стоков на батрахофауну москвы на примере природно-исторического парка «Битцевский лес»

Лимитирующие факторы, воздействующие на герпетофауну в условиях Москвы, различны. Автомобильный транспорт, различные «ловушки» в виде бордюров, водостоков, непосредственное уничтожение животных людьми, собаками, кошками, отсутствие подходящих биотопов, мест зимовок – все это сильно ограничивает распространение в Москве рептилий и земноводных. На субпопуляции земноводных, находящихся в условиях мегаполиса на грани выживания, губительным образом сказываются климатические аномалии. Так, во время сильной засухи лета 2010 г. пересохли многие малые водоемы на территории природно-исторического парка «Битцевский лес», что привело к гибели головастиков и личинок тритонов [11]. Поэтому во многих районах города ранее проживающие здесь виды к настоящему времени исчезли.

Влияние загрязнителей на батрахофауну

Особенностью жизненного цикла земноводных является то, что значительная его часть связана с водным образом жизни. При этом качество воды имеет исключительно важное значение, как это видно на примере природноисторического парка «Битцевский лес». Загрязняющие вещества, такие как нефтепродукты и различные соли, особенно негативно влияют на распростране- ние земноводных. Так, краснобрюхие жерлянки, выдерживающие эвтрофию водоемов, чувствительны к содержанию в воде нефтепродуктов [5; 6]. Земноводные крайне чувствительны к содержанию в воде активного хлора. Засоление водоемов крайне негативно сказывается на жизни амфибий, особенно тех видов, которые тесно связаны с водой (травяная, прудовая лягушки, гребенчатые тритоны и др.). Поэтому нейтрализация городских стоков является важнейшей задачей в деле восстановления популяций земноводных. Основной причиной загрязнения водных бассейнов является сброс в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями, коммунальным и сельским хозяйством. Спектр загрязняющих веществ в Москве очень велик, т.к. в городе с многомиллионным населением расположено огромное количество предприятий различного профиля, начиная от крупных заводов и заканчивая сельскохозяйственными угодьями (например, в районе Коломенского).

Загрязнения, поступающие в сточные городские воды, условно можно разделить на несколько групп. Так, по физическому состоянию обычно выделяют нерастворимые, коллоидные и растворенные примеси. Помимо этого, загрязнения разделяют на минеральные, органические, бактериальные и биологические.

Cреда обитания

Terra Humana ¹ 1’2014

Минеральные загрязнения обычно представлены частицами руды, шлака, минеральных солей, песком, глинистыми частицами, растворами кислот, щелочей и другими веществами. В Москве и других крупных городах важнейшим компонентом минерального загрязнения до недавнего времени являлся хлористый натрий, используемый для снижения температурного порога замерзания воды в зимний период, а в последние годы и смеси, содержащие хлориды кальция и магния, формиат натрия, различного состава жидкие антигололедные реагенты, ацетаты, бишофит. В ходе биохимических процессов ацетат аммония проходит стадии окисления с образованием азотистой кислоты и нитратов. Бытовые сточные воды включают хозяйственные воды, которые образуются при мытье помещений различного назначения, как бытовых, так и промышленных, Широкое применение синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ), входящих в состав моющих средств обусловило поступление их со сточными водами во многие водоемы, в том числе в источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также в водоемы, протекающие через особо охраняемые природные территории (ООПТ). В настоящее время эти вещества являются одним из самых распространенных химических загрязнений водоемов. Неэффективность очистки воды от ПАВ на современных водопроводно-очистных сооружениях является причиной появления их в питьевой воде водопроводов. ПАВ отрицательно влияют на самоочищающую способность водоемов, организм человека и биоту водоемов В бытовых сточных водах наряду с ПАВ присутствуют и другие компоненты синтетических моющих средств, в том числе триполифосфат натрия (тринатрийфосфат), кальцинированная сода, силикат натрия, карбоксиметилцеллюлоза, оптические и химические отбеливатели, разнообразные парфюмерные отдушки, сульфаты, пербораты и т.д.

На земноводных загрязняющие вещества, содержащиеся в воде, могут воздействовать как непосредственно (активный хлор, соль или нефтепродукты на жерлянок), так и опосредованно, через трофические цепи, например, на первичных продуцентов (зеленые водоросли). Такой вид, как чесночница, выдерживает значительную эвтрофикацию водоемов, но плохо переносит загрязнение, особенно нефтепродуктами [6]. Травяная лягушка, как и большинство земноводных, избега- ет соленых водоемов и не может прожить более суток в воде, соленость которой достигает 0,07% [2]. Поэтому весенние городские стоки, содержащие большой процент соли, губительны для лягушек [12]. В сильно загрязненных и непроточных водоемах травяные лягушки гибнут от недостатка кислорода и вредных газов (прежде всего метана и сероводорода).

Влияние загрязнителей на альгофлору

Биологический анализ воды часто используется при оценке состояния водоемов и контроля за качеством воды. Водоросли являются важным компонентом трофических пищевых цепей. Они, благодаря стенотопности многих видов, их высокой чувствительности к условиям окружающей среды играют важную роль в биологическом анализе воды [9].

Качество или степень загрязнения воды по составу водорослей оценивают двумя способами: 1) по индикаторным организмам; 2) по результатам сравнения структуры сообщества на участках с различной степенью загрязнения и контрольным, фоновым участком. В настоящее время существует несколько систем для биологической индикации загрязненных вод. В альгологии для этих целей применяют систему сапробности вод, оцениваемую степенью их загрязнения органическими веществами и продуктами их распада. Большая часть водоемов Москвы относится к мезосапробной зоне. Сюда входят как часть временных водоемов (лужи), так и постоянных (пруды, часть отстойников, реки и речки). Нами в качестве тест-объ-екта выбрана зеленая водоросль Spirogyra sp., обычная в мезосапробных водоемах Москвы, а для оценки токсического воздействия загрязняющих веществ – ее физиологическое состояние. Spirogyra является удобным объектом для микроскопического обследования: в зависимости от условий среды у спирогиры варьирует как плотность витков, так и положение хлоропластов. При неблагоприятных условиях жизни рост хлоропластов отстает от роста клетки и количество оборотов резко снижается. Известно, что окраска тестируемых водорослевых клеток в поврежденных местах бледнее, а их размеры меньше, чем в неповрежденных местах. Окраска водорослевых клеток в участках с выраженными некрозами бледно-желтая, затем хлоропласты полностью обесцвечиваются. В случае гибели водоросли клетки разрушаются. Исчезновению водорослей предшествует плазмолиз клеток. Окрас- ка хлоропластов выбранного тест-объекта оценивалась по 5-балльной шкале, где 5 – окраска контрольных образцов (ярко зеленая, хлоропласты хорошо развиты); 4 – окраска бледнее, хлоропласты нормальные; 3 – окраска желтовато-зеленая, хлоропласты обычной формы; 2 – окраска бледно-желтая, хлоропласты сморщенные; 1 – хлоропласты обесцвечены, разрушены, начался плазмолиз клеток; 0 – клетки водорослей разрушены, видны только оболочки клеток.

Образцы водоросли были взяты нами в пруду возле Пе-рекопскойулицы,т.е.частично адаптированы к условиям мегаполиса. Для лабораторного культивирования собранные образцы Spirogyra sp. помещались в качалочные колбы объемом 500 мл для поддержания постоянной культуры. Для проведения экспериментов по выявлению токсического воздействия были использованы колбы объемом 100 мл. В качестве питательной среды была использована среда Чу-10, используемая для выращивания цианобактерий, зеленых и диатомовых водорослей [1]. Водоросли выращивались в колбах, закрытых ватными пробками. После посева культуры выставлялись на свет под осветительные установки. Колбы устанавливались на лабораторную качалку для обеспечения равномерного перемешивания. Для эксперимента по оценке токсического воздействия химические вещества в определенных концентрациях добавлялись в колбы объемом 100 мл. Токсическое воздействие веществ оценивалось микроскопическим исследованием образцов водоросли через определенные интервалы времени (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 недель). Каждый эксперимент включал серию из 10 опытов, по которым вычислялось среднее значение. Каждый опыт включал микроскопическое исследование не менее 20 водорослевых клеток. Для статистических расчетов использовалась компьютерная программа STADIA 6.0 для Windows.

Для моделирования влияния сточных вод на альгофлору в качестве минераль-

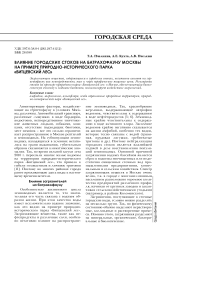

Рис. 1. Воздействие хлористого натрия на Spirogyra sp.

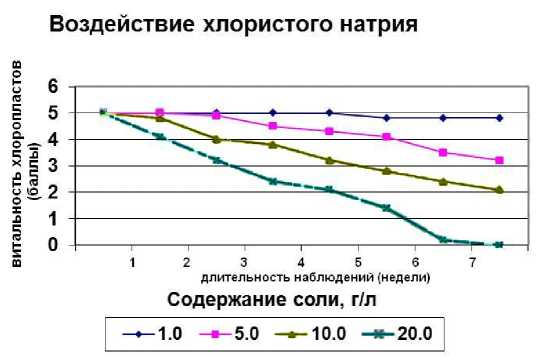

Рис. 2. Влияние кислотного загрязнения на Spirogyra sp.

ных растворимых примесей мы выбрали: хлористый натрий (солевое загрязнение), углекистый натрий и тринатрийфосфат (щелочное загрязнение), лимоннe. кислотe (кислотное загрязнение), сульфат меди и ацетат свинца (тяжелые металлы), диме-тилкетон, нитрат калия (нитратное загрязнение), органическая взвесь. В результате проведенных экспериментов было отмечено, что наибольшее токсическое воздействие на клетки водоросли Spirogy-ra sp. оказывает кислотное загрязнение и соли тяжелых металлов (ионы меди). В лабораторных экспериментах токсичность ионов меди отмечена также и для одноклеточных водорослей [3].

Из рис. 1 видно, что наиболее токсичное воздействие оказывают максимальные концентрации хлористого натрия, когда содержание соли в воде приближается к морской. В то же время концентрация в 1 г/л оказывает лишь незначительное токси-

Cреда обитания

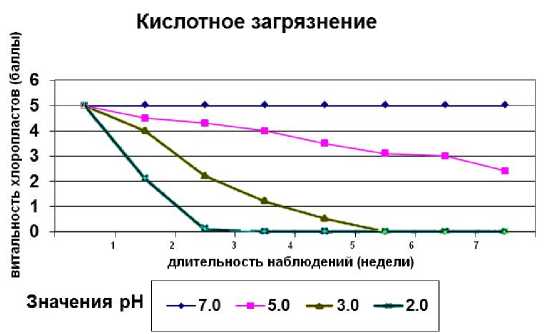

Щелочное воздействие

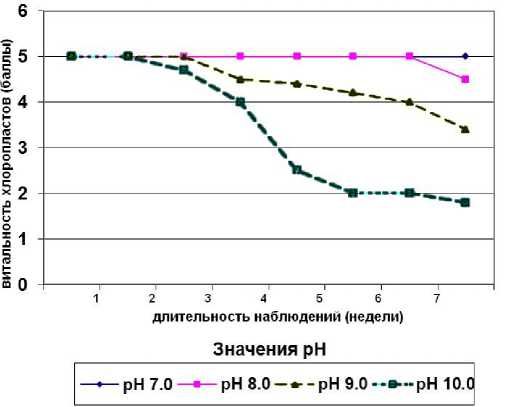

Рис. 3. Влияние тринатрийфосфата на Spirogyra sp.

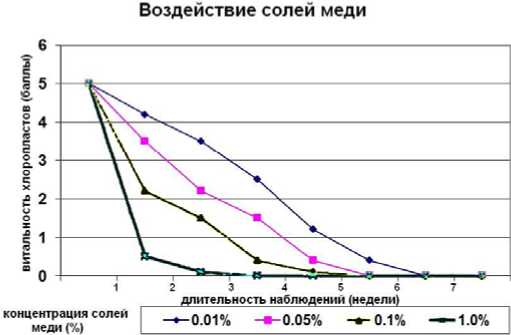

Рис. 4. Влияние солей меди на Spirogyra sp.

Terra Humana ¹ 1’2014

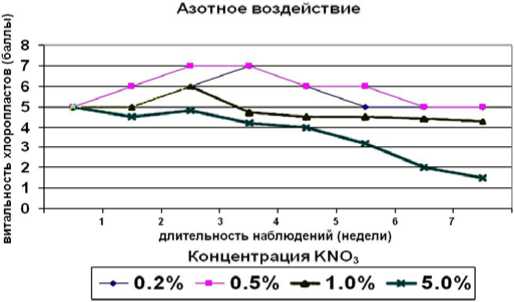

Рис. 5. Воздействие азотнокислого калия на Spirogyra sp.

ческое воздействие. Этот эффект, возможно, связан с тем, что водоросль для эксперимента была взята из городского водоема, куда много лет попадают стоки с окружающих водоем улиц. Поэтому, возможно, произошло постепенное привыкание городской популяции Spirogyra sp. к повышенной концентрации хлористого натрия в воде.

Изменение в клеточных структурах водоросли (в баллах) представлены на рис. 2. Из графика видно, что уменьшение рН среды вызывает очень быструю гибель водорослей. Наиболее токсичным оказывается уменьшение значения рН до 2,0 (из исследованных значений).

На рис. 3 показано влияние щелочного загрязнения (тринатрийфосфат) на тестируемый вид водоросли. результаты щелочного воздействия на водоросль, вызванное тринатрийфосфатом очень близки к щелочному загрязнению, вызванному углекислым натрием.

Весьма сильное токсическое действие на Spirogyra sp. в эксперименте оказали ионы меди. Из рис. 4 видно, что воздействие солей меди даже в концентрации 0,01% вызывает быструю гибель клеток водоросли.

В результате проведенных экспериментов показано, что наибольшее токсическое воздействие на клетки водоросли Spirogyra sp. оказывают кислотное загрязнение и соли тяжелых металлов.

В качестве азотного загрязнения использовался калий азотнокислый. На рис. 5 показано влияние нитратного загрязнения Повышенное содержание нитратов (в виде азотнотислого калия) сначала вызывает усиленный рост водоросли (поэтому были добавлены дополнительные баллы 6 и 7 в используемую шкалу), а в очень высоких концентрациях приводит к гибели водорослевых клеток.

Таким образом, даже если токсические вещества не влияют на земноводных непосредственно, они могут оказывать нега- тивное воздействие опосредованно, через трофические связи, начиная от первичных продуцентов.

Гидрографическая сеть природного парка «Битцевский лес»

Территория Битцевского леса является одним из крупнейших лесных массивов в пределах Москвы и ее природоохранное значение сопоставимо с территорией Государственного национального парка «Лосиный Остров». Природный парк «Битцевский лес» был создан в 1991 г. решением Президиума Совета Моссовета как первый в России природный парк, «включивший в себя Битцевский лесопарк, несколько лесных кварталов Бутовского лесопарка (за МКАД), усадебные парки «Узкое», «Ясенево», «Зна-менское-Садки», а также прилегающие к ним луга, поля и другие незастроенные территории». Долины и участки долин рек Чертановки и Дубининской были объявлены памятниками природы. По площади Битцевский лес сопоставим с заповедником небольших размеров. Его лесной массив протянулся с севера на юг на 7 км. и примерно на 2–2,5 км с запада на восток. Озелененные территории в городах являются центрами поселения животных [4]. Как островок леса в пределах мегаполиса, Битцевский лес имеет значительную рекреационную ценность, оказывает смягчающее воздействие на климат Москвы, сглаживает и выравнивает температурные перепады, связанные как с факторами урбанизации, так и климатическими аномалиями, частично повышает влажность воздуха, осаждает и связывает вещества, загрязняющие воздух, осуществляет фильтрацию автомобильных выбросов с Московской кольцевой автодороги. Исследования, проведенные на аналогичных участках Лосиного Острова, показали высокую фильтрующую способность лесонасаждений [8]. Битцевский лес является рефугиумом для исчезающих местных видов животных и растений.

Гидрографическая сеть природного парка «Битцевский лес» достаточно разветвленная и включает: Деревлевский ручей, реки Чертановку, Дубинкинскую, Городню, Битцу и их притоки, Старобитцевский ручей, различные пруды и прудики. Важнейшая гидрографическая характеристика водотоков природного парка – их преобладающее направление с запада на восток. Такое направление гидро- графической сети Битцевского леса связано с ее расположением на Теплостанской возвышенности (северном выступе Окско-Москворецкой равнины). Как указывает Ю.А. Насимович [7], на склонах Теплостанской возвышенности направление стока упорядоченно: среднеразмерные реки текут, подчиняясь одновременно волжско-окскому (общему) и москворецкому (местному) наклонам местности; для самых маленьких речек важен также наклон к речкам среднего размера. Все правые притоки р. Москвы («теплостанские») текут, в основном, на восток. Они «выбирают» нечто среднее между направлением течения самой р. Москвы и направлением к р. Москве, т.е. подчиняются и общему, и местному наклонам одновременно. Реки, протекающие по территории Битцевского леса, являются основой для создания биотопов земноводным и некоторым рептилиям (ужам).

Особенностями рек, протекающими по природному парку «Битцевский лес», является то, что большинство их берет начало вне заповедной территории и питается частично загрязненными стоками. Так, истоки реки Городни начинаются между ул. Рокотова и Новоясеневским просп. и питаются слегка загрязнёнными дренажными водами и протекают в основном в глубоких молодых – крутосклонных, с узким днищем; река мелкая, с быстрым течением. По берегам р. Город-ни наблюдаются оползневые явления, т.е. р. Городня и реки ее бассейна обладают наибольшей энергией размыва, связанной со скоростью течения. Деревлевский ручей, правый приток р. Чертановки, в вост. части природного парка имеет глубоко врезанную долину, течение ручья быстрое, с несколькими водопадами, при этом интенсивно идут процессы дальнейшего углубления долины [7]. Водоток Ду-бинкинской реки также формируется за счёт родниковых и дренажных (частично загрязненных) вод. Река Чертановка в Битцевском лесу протекает среди леса в глубоко врезанной и живописной долине, где из-за большого наклона местности и увеличения мощности реки в связи со сбросом дренажных вод наблюдаются оползневые явления и активно идут процессы дальнейшего углубления речной долины. Это приводит к тому, что из-за высокой скорости водотока степень загрязнения воды рек Битцевского леса относительно мало изменяется от входа на территорию природного парка до выхода из него, практически без цикла биологической очистки.

Cреда обитания

Регулирование скорости водотока для очистки воды и создания биотопов

Кардинальным решением очистки водотока гидрографической сети природного парка «Битцевский лес» была бы организация прудов-отстойников и фильтраторов за его границами, перед входом водотоков на его территорию. Однако оптимальным дополнением к этому было бы регулирование стока с целью уменьшения его скорости для минимизации оползневых явлений. Одним из способов регулирования скорости водотока является создание системы запруд с образованием биологических прудов с естественной аэрацией, в которых происходит снижение содержания взвешенных и органических веществ, уменьшается содержании бактериальных загрязнений и биогенных элементов. Для этой цели желательно создать каскад запруд (плотин) на речках Битцевского леса с учетом общего направления водостока.

Такие мероприятия необходимы для успешной реинтродукции [10]. Поскольку часть речек питается водами, загрязненными ливневыми канализационными стоками, каскады прудов после организации запруд в западной части Битцевского леса, будут служить прудами-отстойниками, а в восточной части – непересыхающими биотопами для существования, размножения, зимовки представителей батрахофауны, в т.ч. зимовальными ямами. Наличие непересыхающих водоемов и чистой воды особенно важно для амфибий (тритонов, особенно гребенчатого, жерлянок, прудовых и травяных лягушек). Кроме того, даже если в особо засушливые периоды мелкие водоемы высохнут и земноводные в них погибнут, каскад непересыхающих прудов на реках природного парка «Битцевский лес» будет служить своеобразными рефугиумами для восстановления его батрахофауны.

Список литературы Влияние городских стоков на батрахофауну москвы на примере природно-исторического парка «Битцевский лес»

- Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. Водоросли. Справочник. -Киев: Наукова думка, 1989. -608 с.

- Жизнь животных. Т. 4. -М.: Просвещение, 1969. -487 с.

- Замараева Т.В., Рудкова А.А. Изучение скорости роста одноклеточных водорослей от температуры, кислотности среды и концентраций тяжелых металлов//Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Т. 12. -Л.: Гидрометеоиздат, 1989. -С. 101-112.

- Клауснитцер Б. Экология городской фауны. -М.: Мир, 1990. -248 с.

- Леонтьева О.А., Семёнов Д.В. Земноводные и пресмыкающиеся на территории Москвы//Природа Москвы. -М.: Биоинформсервис, 1998. -С. 225-238.

- Леонтьева О.А. и др. Пресмыкающиеся и земноводные//Красная книга города Москвы. 1-е изд./Отв. ред. Б.Л. Самойлов, Г.В.Морозова. -М.: АБФ, 2001. -С. 213-236.

- Насимович Ю.А. Реки, озера и пруды Москвы//Темный лес. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://temnyjles.narod.ru/Reki.htm

- Пчелкин А.В. Фильтрующая роль лесонасаждений на примере МКАД и национального парка «Лосиный Остров»//Проблемы управления качеством окружающей среды. -Докл. IV междунар. конф. -М.: Прима Пресс-М, 1999. -С. 225-232.

- Пчелкин А.В., Слепов В.Б. Использование водорослей и лишайников в экологическом мониторинге и биоиндикационных исследованиях. -М.: МГСЮН, 2004. -20 с.

- Пчелкин А.В., Пчелкина Т.А. Влияние загрязняющих веществ и климатических аномалий на фауну рептилий и земноводных в Московском регионе//Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2011 г. -М., 2012. -С. 190-192.

- Самойлов Б.Л., Морозова Г.В. Пресмыкающиеся и земноводные//Красная книга города Москвы. 2-е изд./Отв. ред.: Б.Л. Самойлов, Г.В. Морозова. -М., 2011. -С. 253-286.