Влияние гравитационной терапии и психофизической регуляции на стабилометрические показатели у лиц зрелого возраста

Автор: Корюкалов Ю.И., Миронова В.М., Лапшин М.С.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Высокий ритм жизни, условия труда, возрастные изменения, обусловленные отсутствием соблюдения здорового образа жизни, рост заболеваний, связанных с вестибулярной системой, заболевания опорно-двигательной системы (регионарный мышечный дисбаланс, сколиозы и т. д.) - все эти перечисленные аспекты так или иначе влияют на координационные способности (координация) человека.

Гравитационная терапия, психофизическая регуляция, координационные способности, зрелый возраст, проба ромберга, статокинетическая устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147246081

IDR: 147246081 | УДК: 612.886 | DOI: 10.14529/jpps240309

Текст научной статьи Влияние гравитационной терапии и психофизической регуляции на стабилометрические показатели у лиц зрелого возраста

Основной целью социальной государственной политики в области физической культуры является оздоровление нации [1]. При этом ситуация складывается таким образом, что быстроменяющиеся условия жизни современного человека приводят к явному противоречию его биологического прошлого с социальным настоящим. Особенностью современного образа жизни является гиподинамия, уменьшение физических нагрузок, при этом эмоциональные перегрузки только увеличиваются вместе с ритмом жизни. На фоне этого усложняются условия современного производства и многие профессии предъявляют высокие требования к нервной системе человека, особенно к координации движения, умению быстро ориентироваться в обстановке и обрабатывать за короткое время поступающую информацию [2].

Также установлено, что с возрастом меняются физическое состояние и двигательные навыки человека. Происходят ощутимые изменения и в координации движений: снижается точность, падает быстрота реакции и скорость освоения новых двигательных навыков. На фоне этого также отмечается рост вестибулярных нарушений и регионарного постурального дисбаланса мышц, приводящий к нарушению походки и равновесия [3].

В связи с тем, что координация играет одну из ключевых ролей в повседневной жизни человека, она достаточно давно является пристальным предметов изучения. Структура двигательных действий описана в трудах таких ученых, как В.К. Бальсевич, Н.А. Бернштейн [4, 5]. Однако, несмотря на широкую отраженность данных аспектов, существует необходимость в поисках новых методов и технологий, позволяющих совершенствовать координационные способности в различные возрастные периоды, а также новых подходов в коррекции и реабилитации пациентов с нарушением координации на основе современных научных данных, полученных в области нейробиологии, физиологии и кинезиологии.

В настоящее время в мире растет популярность восточно-оздоровительных систем, таких как цигун, тайчи, йога, даосские практики, ушу и др. Данные восточные направления можно было бы сопоставить с методами естественной и превентивной медицины, так как в основе лечения человеческой патологии заложены факторы природы и самого организма как звена экосистемы [6]. Психофизические упражнения йоги делают акцент на выравнивании тела с помощью уникальных паттернов активации мышц и мягких прогрессий, и эти методы могут быть эффективно адаптированы для людей с физическими ограничениями [7, 8]. Недавние исследования показали, что йога может улучшить равновесие на одной ноге, однако механизм, лежащий в основе этого улучшения, изучен недостаточно. В йоге существует несколько типичных поз для баланса на одной ноге; положение рук и ног также сильно варьируется в разных позах, что может привести к различным постуральным задачам при выполнении [9].

К методам естественной медицины можно отнести и технологии гравитационной терапии, основанные на вытяжении позвоночника и расслаблении его мышц и связок под действием собственного веса, что может приводить к улучшению проприорецептивной чувствительности. Ее принципиальным отличием от других систем является возможность равномерного растяжения всех отделов позвоночника [10].

В связи с этим целью исследования явилось изучение эффективности применения аппаратной аутогравитационной терапии позвоночника и психофизической регуляции на улучшение координационных способностей у лиц зрелого возраста.

Методы и организация исследования

В течение марта 2024 по май 2024 гг. на базе НИИ олимпийского спорта УралГУФК была проведена оценка динамики развития координационных способностей слушателей программы профессиональной переподготовки «Восточные оздоровительные технологии в области физической культуры и спорта». В экспериментальную группу на основании добровольного информированного согласия на участие в исследовании были включены 17 человек в возрасте 46,9 ± 9,8 года, занимающиеся психофизической регуляцией на фоне гравитационной терапии. В контрольную группу были включены 17 человек в возрасте 44,01 ± 5,03 года, не занимающиеся оздоровительными технологиями. Лица экспериментальной группы занимались упражнениями по хатха-йоге (12 занятий по 45 минут) и проходили гравитационную терапию (12 сеансов).

Методика гравитационной терапии с помощью аппаратов Sacrus и Cordus прошла сертификацию продукции стран Европейского союза нотифицированного органа TSU Piestany (№231299081) и медицинскую сертификацию в Евросоюзе. Аппарат Cordus – инновационное устройство, конструкция которого позволяет погружаться в зону паравертебральных мышц и расслаблять их. Аппарат Sacrus направлен на мягкую, глубокую гравитационную разгрузку зоны крестца, диафрагмы и черепа, расслабляя мышцы, которые крепятся в этих зонах. Перед использованием участники обследования были ознакомлены со свойствами, применением и правильным обращением с устройством.

Оценка статодинамической устойчивости проводилась с применением аппаратнопрограммного комплекса «ST-150» (ООО «Мера», г. Москва, Россия). Проводился анализ параметров стабилографии при проведении пробы Ромберга с европейской установкой стоп на стабилоплатформе в вертикальном положении обследуемого. При проведении обследования проводили анализ полученных значений в пробе Ромберга с открытыми (ОГ) и закрытыми глазами (ЗГ) следующих переменных: x, y (мм) – девиация центра давления относительно среднего положения: x – во фронтальной плоскости (в направлении вправо-влево), y – в сагиттальной плоскости (в направлении вперед-назад); L (мм) – длина статокинезиограммы – длина пути, пройденного ЦД во время проведения исследования; S (мм2) – площадь статокинезиограммы; V (мм/с) – средняя скорость перемещения ЦД; А (Дж) – работа по перемещению общего центра давления в плоскости опоры; КР (%) – коэффициент Ромберга – соотношение между площадью статокинезиограммы в пробах с ОГ и ЗГ.

Оценка уровня личностной и ситуативной тревожности проводилась по методике Спил-бергера – Ханина.

Диагностика проводилась до применения серии занятий хатха-йогой и курса гравитационной терапии (исходные данные – первый этап) и после (второй этап).

Результаты были обработаны с использованием общепринятых методов описательной статистики и выражены в виде среднего арифметического (M) и его стандартной ошибки (m). Тест Шапиро – Уилка использовался для подтверждения нормальности распределений числовых значений в наборах данных. Поскольку распределения не были нормальными, статистически значимые различия были выявлены с использованием непараметрической статистики Манна – Уитни (U). Для обработки результатов исследования использовался пакет прикладных программ Statistica 8.0 для Windows.

Результаты исследований

Поддержание тела в вертикальном положении является сложной двигательной задачей, реализация которой происходит за счет совместной работы зрительной и проприоцептивной системы.

Исходные значения статокинезиограммы при проведении пробы Ромберга экспериментальной группы представлены в табл. 1.

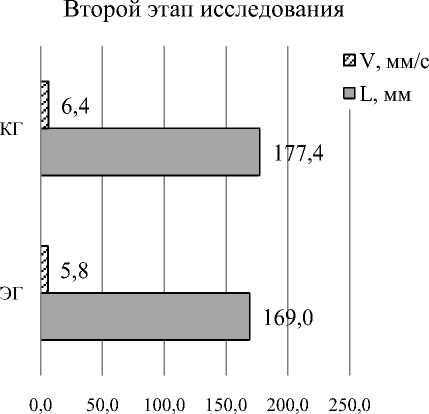

Исходно в пробе с «открытыми глазами» в экспериментальной группе, занимающихся йогой и кордус-терапией, отмечается преобладание флуктуации центра давления в сагиттальной плоскости по оси y, которое связано с периферическим зрением. При сопоставлении исходных стабилометрических показателей пробы с «открытыми глазами» и пробы с «закрытыми глазами» в экспериментальной группе отмечается рост отклонения центра давления во фронтальной и сагиттальной плоскости. Также отмечено увеличение длины пути, скорости перемещения центра давления и энергозатрат (p < 0,05). Увеличение длины статокинезиограммы при отсутствии зрительного контроля составило 44,46 %, скорости смещения центра давления – 51,36 %, энергозатрат – 104,85 %. Увеличение энергозатрат в экспериментальной группе при отсутствии зрительного контроля возможно обусловлено зажимами в голеностопных суставах (см. табл. 1).

Далее представлены исходные значения статокинезиограммы при проведении пробы Ромберга контрольной группы (табл. 2).

Таблица 1

Table 1

Параметры стабилометрии при проведении пробы Ромберга у обследованных лиц экспериментальной группы, 1-й этап (M ± m)

Force platform measurements during the Romberg test in the experimental group, stage 1 (M ± m)

|

Показатель Parameter |

Проба Ромберга Romberg test |

|

|

Открытые глаза Open eyes |

Закрытые глаза Closed eyes |

|

|

x, мм/mm |

2,64 ± 1,41 |

2,71 ± 1,27 |

|

y, мм/mm |

3,27 ± 0,71 |

3,89 ± 0,88 |

|

L, мм/mm |

205,91 ± 34,82 |

297,46 ± 93,03 * |

|

V, мм/с mm/s |

5,90 ± 1,84 |

8,93 ± 3,13 * |

|

S ОГ, мм2/mm2 |

143,95 ± 65,31 |

116,81 ± 76,38 |

|

А, Дж/J |

1,03 ± 0,44 |

2,11 ± 1,21 * |

|

КР/RC, % |

203,41 ± 92,05 |

|

Примечание. x, y – девиация центра давления (ЦД) относительно среднего положения: во фронтальной плоскости (x), в сагиттальной плоскости (y); L – длина статокинезиограммы; S – площадь статокине-зиограммы; А – работа по перемещению общего центра давления в плоскости опоры; КР – коэффициент Ромберга; * ‒ p < 0,05 между значениями, полученными с открытыми глазами и закрытыми глазами в пробе Ромберга.

Note. x, y – center of pressure (CoP) displacement relative to the mean position: in the frontal plane (x), in the sagittal plane (y); L – length of the statokinesiogram; S – ellipse area; A – work on moving the CoP in the plane of support; RС – Romberg coefficient; * ‒ p < 0.05 between open and closed eye conditions in the Romberg test.

Таблица 2

Table 2

Параметры стабилометрии при проведении пробы Ромберга у обследованных лиц контрольной группы, 1-й этап (M ± m)

Force platform measurements during the Romberg test in the control group, stage 1 (M ± m)

|

Показатель Parameter |

Проба Ромберга Romberg test |

|

|

Открытые глаза Open eyes |

Закрытые глаза Closed eyes |

|

|

x, мм/mm |

2,34 ± 1,55 |

3,44 ± 3,12* |

|

y, мм/mm |

3,19 ± 0,37 |

3,35 ± 0,28 |

|

L, мм/mm |

180,48 ± 22,63 |

218,33 ± 25,15* |

|

V, мм/с mm/s |

5,73 ± 1,93 |

6,72 ± 3,56 |

|

S ОГ, мм2/mm2 |

116,22 ± 143,98 |

210,41 ± 151,52 |

|

А, Дж/J |

1,09 ± 0,23 |

2,22 ± 1,14* |

|

КР/RC, % |

168,82 ± 103,57 |

|

Примечание: x, y – девиация центра давления (ЦД) относительно среднего положения: во фронтальной плоскости (x), в сагиттальной плоскости (y); L – длина статокинезиограммы; S – площадь статокине-зиограммы; А – работа по перемещению общего центра давления в плоскости опоры; КР – коэффициент Ромберга; * ‒ p < 0,05 между значениями, полученными с открытыми глазами и закрытыми глазами в пробе Ромберга.

Note: x, y – center of pressure (CoP) displacement relative to the mean position: in the frontal plane (x), in the sagittal plane (y); L – length of the statokinesiogram; S – ellipse area; A – work on moving the CoP in the plane of support; RС – Romberg coefficient; * ‒ p < 0.05 between open and closed eye conditions in the Romberg test.

При сравнении исходных внутригрупповых стабилометрических данных с проведением пробы с «открытыми» и «закрытыми глазами» у контрольной группы выявлено значимое увеличение (p < 0,05) флуктуаций центра давления во фронтальной плоскости (по оси x), длины статокинезиограммы (p < 0,05) и энергозатрат (p < 0,05). При этом как в пробе с «открытыми глазами», так и в пробе с «закрытыми глазами» в данной группе выявлено преобладание колебаний центра давления во фронтальной плоскости по оси х (движения влево-вправо) (см. табл. 2).

Повышение средних значений показателя площади статокинезиограммы у обследованных контрольной группы на 81,03 % обусловлено увеличением колебания центра давления при исключении функции зрения и переключения системы контроля баланса на проприо-рецепцию. Скорость смещения центра давления при исключении функции зрения в контрольной группе увеличилась на 17,28 %, что также отражает неустойчивость функции поддержания равновесия (см. табл. 2). При сопоставлении коэффициента Ромберга (%) между обследованными группами наименьшие значения были отмечены у лиц контрольной группы (см. табл. 1, 2).

В начале исследования уровень личностной и ситуативной тревожности по Спилбер-геру – Ханину в обеих группах соответствовал высокой тревожности. В экспериментальной группе показатель личностной тревожности составил – 60,03 ± 7,08 балла, в контрольной группе – 58,31 ± 6,22 балла (46 и более баллов характеризует высокий уровень тревожности). Показатель ситуативной тревожности в экспериментальной группе – 56,47 ± 4,78 балла, в группе контроля – 55,45 ± 5,91 балла (46 и более баллов свидетельствует о высоком уровне тревожности).

Далее представлены результаты исследования экспериментальной и контрольной группы на завершающем этапе.

На завершающем этапе исследований в пробе с «открытыми глазами» в экспериментальной группе также наблюдалось преобладание флуктуации центра давления в сагиттальной плоскости, что и в начале исследования. При сопоставлении стабилометрических показателей пробы с «открытыми глазами» и пробы с «закрытыми глазами» в экспериментальной группе центр давления во фронтальной и сагиттальной плоскостях практически не изменялся. Отмечено снижение длины пути статокинезиограммы (табл. 3).

Таблица 3

Table 3

Параметры стабилометрии при проведении пробы Ромберга у обследованных лиц экспериментальной группы, 2-й этап (M ± m)

Force platform measurements during the Romberg test in the experimental group, stage 2 (M ± m)

|

Показатель Parameter |

Проба Ромберга Romberg test |

|

|

Открытые глаза Open eyes |

Закрытые глаза Closed eyes |

|

|

x, мм/mm |

2,30 ± 1,40 |

2,33 ± 1,23 |

|

y, мм/mm |

3,21 ± 0,33 |

3,23 ± 0,55 |

|

L, мм/mm |

169,01 ± 34,31 |

205,24 ± 22,03 |

|

V, мм/с mm/s |

5,81 ± 1,53 |

7,33 ± 3,23 |

|

S ОГ, мм2/mm2 |

112,16 ± 31,36 |

118,15 ± 13,11 |

|

А, Дж/J |

1,19 ± 0,31 |

1,59 ± 1,11 * |

|

КР/RC, % |

162,11 ± 24,14 |

|

Примечание: x, y – девиация центра давления (ЦД) относительно среднего положения: во фронтальной плоскости (x), в сагиттальной плоскости (y); L – длина статокинезиограммы; S – площадь статокине-зиограммы; А – работа по перемещению общего центра давления в плоскости опоры; КР – коэффициент Ромберга; * ‒ p < 0,05 между показателями, полученными с открытыми глазами и закрытыми глазами в пробе Ромберга.

Note: x, y – center of pressure (CoP) displacement relative to the mean position: in the frontal plane (x), in the sagittal plane (y); L – length of the statokinesiogram; S – ellipse area; A – work on moving the CoP in the plane of support; RС – Romberg coefficient; * ‒ p < 0.05 between open and closed eye conditions in the Romberg test.

Следует отметить, что в начале исследования длина пути статокинезиограммы при закрывании глаз увеличивалась на 44,46 % (p < 0,05) (по отношению длины пути при открытых глазах), к концу исследования – только на 21,44 % (p > 0,05). Скорость перемещения ЦД увеличивалась при закрытых глазах в начале исследования на 51,36 % (p < 0,05), на завершающем этапе данный показатель при закрытых глазах – только на 26,16 % (p > 0,05). Показатель энергозатрат в начале исследования при закрывании глаз увеличивался на 104,85 % (p < 0,05), к концу исследования – на 33,61 % (p < 0,05). На начальном этапе площадь эллипса при проведении пробы с закрытыми глазами увеличилась на 23,22 % (p > 0,05), к концу исследования данный показатель увеличивался при закрывании глаз на 5,34 % (p > 0,05).

К тому же после проведения исследований в экспериментальной группе при пробе с открытыми глазами относительно исходных значений снизились флуктуации во фронтальной плоскости на 14,78 %, площадь – на 22,08 % (p < 0,05), энергозатратность – на 15,53 %, а коэффициент Ромберга на 20,30 %. При закрытых глазах исследуемые показали более высокую устойчивость по сравнению с первым срезом. Колебания в сагиттальной и фронтальной плоскости уменьшились на

16,97 % и 16,31 % соответственно, длина ста-токинезиограммы – на 44,93 % (p < 0,05), скорость центра давления – на 17,92 %, а энергозатратность – на 24,64 %.

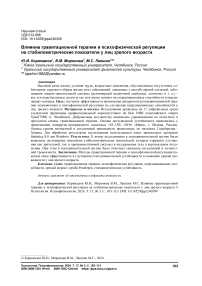

При сравнительном анализе между группами к концу исследования в экспериментальной группе показатель длины статокине-зиограммы при открытых глазах стал ниже на 4,95 % (исходно в экспериментальной группе показатель длины был выше группы контроля на 12,35 %). А показатель скорости смещения ЦД в экспериментальной группе на 10,15 % был также ниже, чем в контрольной группе (исходно в экспериментальной группе скорость смещения была выше группы контроля на 2,88 %) (рис. 1).

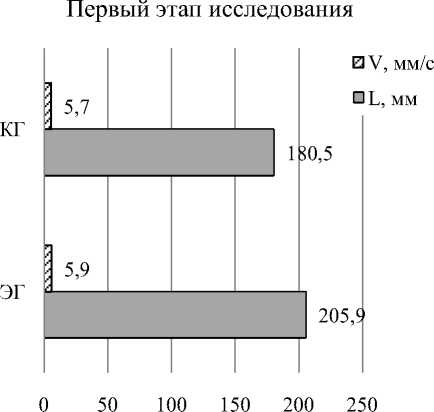

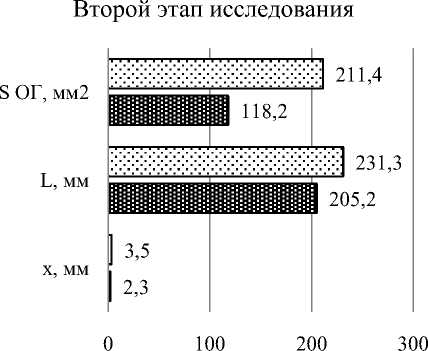

На втором этапе исследования колебания во фронтальной плоскости при закрытых глазах в экспериментальной группе стали на 48,50 % меньше, чем в контрольной группе (p < 0,05). Длина статокинезиограммы также была меньше в экспериментальной группе по сравнению с группой контроля на 12,72 %, площадь – на 78,93 % (p < 0,05), а энергозатраты – на 34,59 % (рис. 2).

К концу исследования показатель личностной тревожности в основной группе снизился на 38 % – с 60,03 до 37,21 балла, что соответствует умеренной тревожности. Показатель

Рис. 1.Скорость смещения центра давления и длина статокинезиограммы в пробе с открытыми глазами экспериментальной и контрольной группы на первом и втором этапахисследования

Fig. 1. CoP displacement velocity and ellipse length in open eye conditions in the experimental and control groups before and after the study

□ КГ a ЭГ

□ КГ в ЭГ

Рис. 2. Стабилометрические показатели с открытыми глазами экспериментальной и контрольной группы на первом и втором этапах исследования

Fig. 2. Force platform measurements in open eye conditions in the experimental and control groups before and after the study ситуативной тревожности также снизился с 56,47 до 42,19 балла (более чем на 25,29 %), что также соответствует умеренной тревожности. В группе контроля личностная тревожность также снизилась на 24,94 % – с 58,31 до 43,77 балла. А ситуативная тревожность в контрольной группе изменилась на 8,82 % – с 55,35 до 50,47 балла, при этом значения остались в диапазоне высокой тревожности.

Обсуждение результатов

Для выполнения двигательного акта необходима согласованная работа больших мышечных групп. Осуществляет данную работу организованная система, которая включает корковые центры, экстрапирамидную систему, вестибулярный и зрительный анализаторы и мозжечка, который является центральным звеном координации движений.

Установлено, что миофасциальная дисфункция, приводящая к формированию мышечных триггеров, может приводить к нарушению координации движения.

В связи с этим нами был разработан комплексный подход, позволяющий улучшить координационные способности у лиц зрелого возраста методами гравитационной терапии и йогой.

Проведенные исследования показали, что после антигравитационной терапии с помощью аппаратов Sacrus и Сordus, а также упражнений хатха-йоги у обследуемых лиц (экспериментальная группа) улучшились ста-билометрические показатели при проведении пробы Ромберга по сравнению с группой контроля. К тому же в экспериментальной группе к концу исследования улучшилась проприо-рецептивная чувствительность, что выражалось в более высокой устойчивости тела при отсутствии зрительного контроля.

Возможно, что именно комплексный подход в сочетании методики гравитационной терапии с йогой оказал положительное влияние на координационные способности обследуемых лиц. Следует отметить, что аппарат Sacrus воздействует непосредственно на крестцовый отдел позвоночника, активирует проприорецепторы мышц до расслабления и стабилизирует положения крестца, а также снимает боль при синдроме грушевидной мышцы, воздействует на мышцы нижних конечностей. А аппарат Cordus оказывает глубокое воздействии на паравертебральные мышцы и тракции позвоночных сегментов, что приводит к множеству положительных эффектов, в том числе и устранения компрессии диска. А механизмы воздействия йоги на координационные способности можно объяснить наличием большого количества упражнений сложнокоординационного характера, а также наличием статодинамических упражнений и упражнений на гибкость.

Следует упомянуть теорию Томаса Майерса «мышечные поезда», в которой говорится, что отдельная мышца интегрирована в миофасциальные цепи, представляющие собой переплетения соединительных тканей тела, формирующие четкие меридианы миофасции [11]. В связи с этим аппарат Sacrus непосредственно воздействует на первый миофасциальный меридиан, который держит нас в вертикальном поло- жении, снимает скованность в мышцах шеи, спины и голени, что подтверждают полученные нами данные.

Следует также отметить, что в более ранних исследованиях нами было отмечена нормализация постурального баланса длинного разгибателя спины и мышц трапеции после гравитационной терапии, при этом пациенты ощущали изменение своего психоэмоционального состояния, выражающегося в улучшении самочувствия и ощущении лёгкости в спине и глубокого расслабления1.

Что касается уровня тревожности, то констатируем, что в обеих группах снижается уровень личностной тревожности, а уровень ситуативной тревожности в контрольной группе остался в диапазоне высокого уровня, напротив, в экспериментальной группе уровень ситуативной тревожности снизился до умеренной тревожности. Для обоснования связи уровня тревожности и координации у обследуемых лиц необходимы дополнительные исследования. Однако подтверждения определенной зависимости координации от тревожности описаны в ряде работ [12, 13]. Биомеханическое исследование этой взаимосвязи показало, что у людей с высокой тревожностью наблюдался постуральный контроль, используемый для поддержания сбалансированного стояния, благодаря чему наблюдается большая длина пути раскачивания, что свидетельствует о меньшей постуральной стабильности [14]. К тому же йога как метод психофизической регуляции включает в себя не только методы статодинамических упражнений, но и медитативные практики и дыхательные упражнения, которые могут оказывать седативное и гармонизирующее влияние на человека [15].

Заключение

Проведенное исследование доказывает эффективность сочетанного воздействия гравитационной терапии и психофизической регуляции на координационные способности лиц зрелого возраста. Результаты теста по Спилбергеру – Ханину показали снижение уровня ситуативной и личностной тревожности в экспериментальной группе исследуе- мых. Следует отметить, что со снижением тревожности в экспериментальной группе в положительную сторону менялись и стабило-метрические характеристики, что подтверждается полученными данными пробы Ромберга. Связь между равновесием (координацией) и тревожностью возможно обусловлена вестибулореципиентной областью парабрахи-ального ядра и реципрокными связями миндалевидного тела и гипоталамуса. Следовательно, когда активность этих лимбических структур чрезмерна, тревога и равновесие могут быть затронуты одновременно.

Именно комплексный подход, сочетающий в себе методы гравитационной терапии и психофизической регуляции, способствовал развитию координационных способностей. С одной стороны, это аппаратные комплексы Sacrus и Cordus, которые непосредственно воздействуют на паравертебральные мышцы, а соответственно, влияют на статодинамиче-ские характеристики, с другой стороны, упражнения хатха-йоги, включающие в себя статодинамические упражнения, в том числе упражнения на развитие гибкости и сложнокоординационные упражнения, а также психофизические упражнения (медитации и дыхательные практики), которые способствовали снижению тревожности.

Полученные результаты исследований могут лечь в основу создания комплексной методики совершенствования координационных способностей и коррекции вестибулярных и постуральных нарушений на основе сочетания гравитационной терапии и методов психофизической регуляции. Результаты исследования могут дополнить данные о психофизиологических механизмах реабилитации больных в области лечебной физической культуры и кинезиологии.

Список литературы Влияние гравитационной терапии и психофизической регуляции на стабилометрические показатели у лиц зрелого возраста

- Барабанова В.Б., Корстин И.К. Физическая культура и спорт как фактор национальной безопасности, оздоровления нации и формирования здорового образа жизни населения XXI века // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3 URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23971 (дата обращения: 22.05.2024)

- Влияние гиподинамии на жизнь человека / М.Б. Даутова, Г.Д. Жетписбаева, З.С. Абишева и др. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 1-4. С. 542–543.

- Baker J. Gait Disorders // American Journal of Medicine. 2018. Vol. 131(6). P. 602–607. DOI: 10.1016/j.amjmed.2017.11.051

- Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. М.: Теория и практика физической культуры. 2000. 275 с.

- Девишвили В.М. Бернштейн Н.А. – основоположник современной биомеханики // Нацио-нальный психологический журнал. 2015. № 4(4). С. 74–78.

- Biological markers of yoga effects as complementary and alternative medicine / A. Mohammad, P. Thakur, R. Kumar et al. // Journal of Complementary and Integrative Medicine. 2019. Vol. 16(1). DOI: 10.1515/jcim-2018-0094

- Bulgarides L.K., Barakatt E., Coleman-Salgado B. Measuring the impact of an eight-week adap-tive yoga program on the physical and psychological status of people with Parkinson's disease. A pilot study // International Journal of Yoga Therapy. 2014. Vol. 24 (1). P. 31–41.

- Yoga leads to numerous physical improvements after stroke, pilot study / A. Schmid, K. Miller, M. Van Puymbroek, E. Debaun-Sprague // Complementary therapy in medicine. 2014. Vol. 22(6). P. 994–1000.

- Comparative impacts of Tai Chi, balance training, and a specially-designed yoga program on bal-ance in older fallers / M. Ni, K. Mooney, L. Richards et al. // The Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2014. Vol. 95. P. 1620–1628

- Кинляйн К., Бакакирева О.В. Боли в спине. Новый подход к лечению и профилактике у взрослых и детей. М., 1999. 77 с.

- Myers T.W. Kinesthetic dystonia: what bodywork can offer a new physical education // Journal of Bodywork and Movement Therapies. 1998. Vol. 2(2). P. 101–114. DOI: 10.1016/S1360-8592(98)80031-4

- Balaban K.D. Neural substrates linking balance, control, and anxiety. Physiology and Behavior. 2002. Vol. 77(4-5). P. 469–475. DOI: 10.1016/s0031-9384(02)00935-6

- The role of concern about falling on stepping performance during complex activities / S. Viaje, G. Crombez, S.R. Lord et al. // BMC Geriatrics. 2019. Vol. 19(1). Art. 333. DOI: 10.1186/s12877-019-1356-z

- Evaluating psychological interventions in a novel experimental human model of anxiety / B. Ainsworth, D.E. Marshall, D.S. Baldwin et al. // Journal of Psychiatric Research. 2015. Vol. 63. P. 117–122. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2015.02.001

- Tai Chi and Yoga for Improving Balance on One Leg: A Neuroimaging and Biomechanics Study / X.-P. Chen, L.-J. Wang, X.-Q. Chang et al. // Frontiers in Neurology. 2021. Vol. 12. Art. 746599. DOI: 10.3389/fneur.2021.746599