Влияние гуминового вещества на рост микроскопических грибов

Автор: Митюков Алексей Савельевич, Иофина Ирина Викторовна, Рыбакин Владимир Николаевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 3 (56), 2020 года.

Бесплатный доступ

Водные грибы - необычайно пластичная и экологически подвижная группа живых организмов с высокими адаптационными способностями. Исследовано влияние гуминового вещества и фульвокислот на изменение скорости роста дрожжевой культуры Rodotorula rubra Fresen F.C. Harrison и водных грибов Ладожского озера. Было установлено, что дрожжевая культура R.r cлабо реагировала на внесение ГВ в разведении 1:100, увеличение радиального роста наблюдалось при разведении 1:50 только при оъемах 4 и 5 мл. При добавлении в среду Сабуро фульвокислот при тех же разведениях отмечалось угнетение при объемах 3 и 4 мл и увеличении роста при объеме 5 мл по сравнению с контролем. Выделенные виды озерного микопланктона Ладожского озера реагировали на присутствие ГВ при исследуемых разведениях на объем 5 мл увеличением скорости роста. При добавлении в среду ФК наблюдалось угнетение при объемах 3 и 4 мл и увеличении роста при объеме 5 мл по сравнению с контролем. Установлено, что скорость роста колоний по сравнению с контролем на среде без ГВ снижалась у темноокрашенных колоний Alternaria alternata (Fr) Keissl. Рост этой колонии под влиянием ГВ затормаживался. Наиболее отчетливо это видно на среде с разведением 1:50 ГB объемом 5 мл. Снижение концентрации ГВ 1:100 рост этой темной пигментированной культуры замедляется. Другие темноокрашенные культуры показали меньшую чувствительность к применению гуминового препарата, радиальный рост колоний замедлялся в пределах погрешности. Полученные данные позволяют сделать вывод, что ГВ и ФК по-разному влияют на физиологические характеристики исследуемых штаммов грибов, что оказывает влияние на экологические и адаптационные функции микроскопических грибов.

Водные грибы, гуминовые вещества, скорость роста, фульвовые кислоты

Короткий адрес: https://sciup.org/140250274

IDR: 140250274 | УДК: 6.615.1

Текст научной статьи Влияние гуминового вещества на рост микроскопических грибов

Митюков А.С., Иофина Н.В., Рыбакин В.Н. Влияние гуминового вещества на рост микроскопических грибов // Общество. Среда. Развитие. – 2020, ¹ 3. – С. 90–94.

Общество. Среда. Развитие № 2’2020

Все водные грибы являются гетеротрофными организмами. Они участвуют в минерализации органических субстратов, а уровень заспоренности воды их пропагулами (грибные зародыши гиф и споры различных типов) является показателем трофии водоема. Их интенсивное развитие характерно для водоемов, подвергающихся антропогенному эвтрофи-рованию.

Микопланктон может влиять на активность и развитие других гидробионтов. Пути воздействия могут быть различны- ми: от прямого паразитирования до опосредованного влияния путем выделения биологически активных метаболитов. По сравнению с другими организмами они обладают высокими адаптационными и регенерирующими способностями. Имея мощный ферментативный комплекс, грибы способны нейтрализовать разнообразные токсические элементы [3, с. 37]. Являясь необычайно пластичной, и экологически подвижной группой живых организмов, они участвуют в минерализации органических субстратов.

Установлено, что гуминовые вещества при неблагоприятных воздействиях на биоту оказывают восстанавливающее действие на рост микроскопических грибов, стимулируя их физиологическую активность [1, с. 120–122; 8, c. 14–20].

Гуминовые вещества (ГВ) – тёмноокра-шенные природные высокомолекулярные органические азотсодержащие гетерополимеры арилгликопротеидной природы. Они характеризуются отсутствием постоянного химического состава и молекулярной массы. Эти вещества являются нетоксичными и не обладают аллергенным и мутагенным действием, не накапливаются в живых организмах, не вызывают местного раздражения. Одним из важных свойств ГВ, в том числе соединений меланина, является их биологическая активность. Они осуществляют защитную функцию, повышая устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям, и могут рассматриваться как адаптогены на различные физиологические системы [4, с. 230–246; 5, с. 76–82].

В настоящее время под фульвововыми кислотами (ФК) понимают кислоторастворимую часть ГВ, имеющую характерную окраску (от соломенно желтой до густо оранжевой или даже темно-красной). Чаще всего они включают в себя весь набор кислото-растворимых органических веществ, остающихся в растворе после осаждения ГВ, как вещества с высокой реакционной способностью [12, с. 846–848].

Озерный сапропель является смесью гумусовых систем в состоянии коллапса и ми-крофазного расслоения, а современные методы исследований позволяют с большой долей уверенности перечислить компоненты, входящие в его состав. [11, с 243–250]. В нем присутствуют частицы гуминовых веществ размером 2–4 нм, которые, по-ви-димому, представляют собой фульвокисло-ты (легкорастворимые соединения красновато-жёлтой окраски), а частицы размером 8–12 нм могут являться гуминовыми кислотами (нерастворимые в кислых и растворимые в щелочных растворах соединения тёмной окраски). Гумусовая матрица имеет многоуровневую систему организации: супрамолекулярные элементарные блоки – гуминовые кислоты и фульвокисло-ты – объединены в ассоциаты размером в десятки и сотни нанометров, которые, взаимодействуя между собой, образуют супра-полимерную гумусовую матрицу.

Иными словами, скорость ферментативных реакций при микрофазном расслоении гумусовых матриц изменяется по-разному. Активность одних реакций будет подавляться в большей степени, чем других и, следовательно, условия существования различных микроорганизмов, в том числе цианобактерий и грибов, будут изменяться [13, с. 843–845; 9, с. 552–557].

Исходя из этого, целью данной работы являлось оценить влияние ГВ и ФК на физиологические характеристики дрожжей и водных грибов Ладожского озера.

Материалы и методы

В качестве тест-объекта была выбрана чистая дрожжевая культура Rodotorula rubra Fresen F.C. Harrison.

Помимо эксперимента с чистой дрожжевой культурой были проведены исследования по влиянию гуминовых веществ и фульвокислот сапропеля на озерный планктон. Пробы воды отбирались с поверхности, определялись видовой состав и общая численность микопланктона Ладожского озера. Работы проводились в октябре 2019 года на станции Р2, видовой состав которой типичен для озера.

Для выделения водных грибов был использован метод глубинного посева воды. Объем пробы в опытах был 5 мл, использовалась агаризованная питательная среда Сабуро. С целью задержки роста бактерий к среде добавляли смесь антибиотиков. Опыты проводились в чашках Петри. Засеянные чашки Петри инкубировались в течение двух недель при температуре 18–24 °С, выросшие колонии подсчитывали, а представителей отличающихся колоний отсевали в пробирки со скошенным агаром того же состава [8, с. 13–44]. Видовое определение культур осуществлялось согласно требованиям определителей Lodder [14, с. 35–40] и Пидопличко [6, с. 46–49].

Прорастание спор является первым и важным этапом жизненного цикла грибов и во многом определяет возможность развития популяции. Ростовые характеристики грибов получали путем измерения радиальной скорости роста колоний на агаризованной среде Сабуро в чашках Петри с добавлением ГВ и ФК и без них. Измерения осуществляли каждые 2-е сутки после посева культуры в течение двух недель в зависимости от скорости роста колоний штамма. Эксперимент проводили в 3-кратной повторности. Необходимое нейтральное значения рН растворов уль-традисперсионных гуматосапропелевых суспезий (УДГСС) и фульвовых кислот достигалось добавлением раствора HCl (1:1) для подкисления пробы и 40% раствора NaOH для подщелачивания. Контроль значения рН производился по рН-метру

Среда обитания

Hanna HI 83141 (N). Затем, полученные растворы разбавляли дистиллированной водой из расчета 1:50 и 1:100. Для проведения эксперимента были выбраны, кото- рые вносили в питательную среду в виде стерильных водных растворов.

В работе были использованы воздушно-сухие образцы погребенного сапропеля из месторождения деревня Ермолино Псковской области. Синтез гуминовых веществ осуществлялся способом щелочной экстракции сапропеля по известной методике [6, с. 121–126] и путем ультразвукового облучения смесей на установке ПСБ-ГАЛС 18035-05 (частота 35 кГц, давление 2 Вт/см2, время воздействия от 30 до 90 мин).

Выработанная по описанной методике ультрадисперсная гумато-сапропелевая суспензия (УДГСС) содержала 8,51% органического углерода, 17,02% органических веществ, 12 г/л фосфатов, 0,075 углеводов и витаминов B9 – 0,22 мг/л, и B12 – менее 4 мг/л. Фульвовые кислоты методом кислотной экстракции выделены из полученной ультра дисперсной гумато-сапропеле-вой суспензии.

Результаты и выводы

Как показали исследования, добавление ГВ и ФК в питательную среду неодинаково влияет на ростовые характеристики Rodotorula rubra Fresen F.C. Harrison.

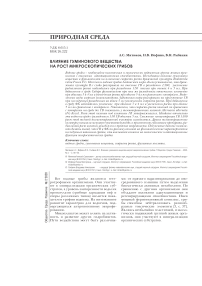

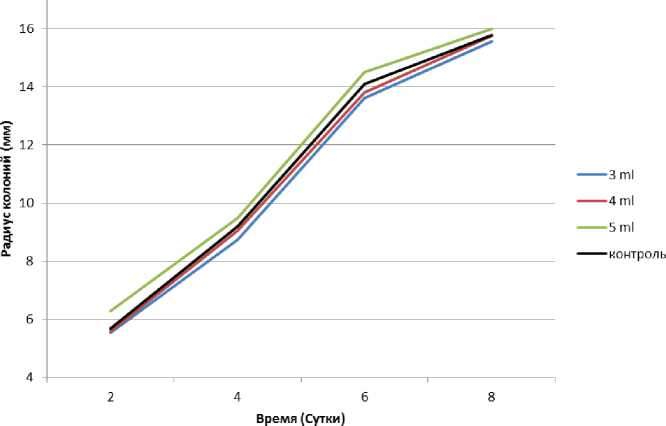

Культура cлабо реагировала на внесение ГВ в разведении 1:100, добавление объема 5 мл гуминового вещества штамм немного менял кинетические характеристики в сторону увеличения (рис. 1). Сти- мулирование этим препаратом при разведении 1:50 приводило к увеличению радиального роста Rodotorula rubra только при объемах 4 и 5 мл (рис. 2).

При добавлении ФК в среду при тех же разведениях, угнетение роста отмечалось при объемах 3 и 4 мл, а увеличение – при объеме 5 мл (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Влияние фульвовых кислот (1:100) на радиальный рост Rodotorula rubra (мм)

|

Время (сутки) |

3 мл |

4 мл |

5 мл |

Контроль |

|

2 |

5,05 |

5,4 |

5,8 |

5,70 |

|

4 |

8,00 |

8,9 |

9,5 |

9,20 |

|

6 |

10,55 |

11,2 |

15.0 |

14,10 |

|

8 |

14,4 |

15,3 |

15,9 |

15,77 |

Таблица 2

Влияние фульвовых кислот (1:50) на радиальный рост Rodotorula rubra (мм)

|

Время (сутки) |

3 мл |

4 мл |

5 мл |

Контроль |

|

2 |

4,5 |

5.0 |

6.0 |

5,70 |

|

4 |

7,5 |

8.0 |

10.0 |

9,20 |

|

6 |

10,3 |

10.9 |

14.7 |

14,10 |

|

8 |

14,2 |

14.9 |

16.1 |

15,77 |

Как отмечалось выше, помимо эксперимента с дрожжевой культурой были про-

Общество. Среда. Развитие № 2’2020

Рис. 1. Влияние гуминового вещества (1:100) на радиальный рост Rodotorula rubra.

Рис. 2. Влияние гуминового вещества (1:50) на радиальный рост Rodotorula rubra.

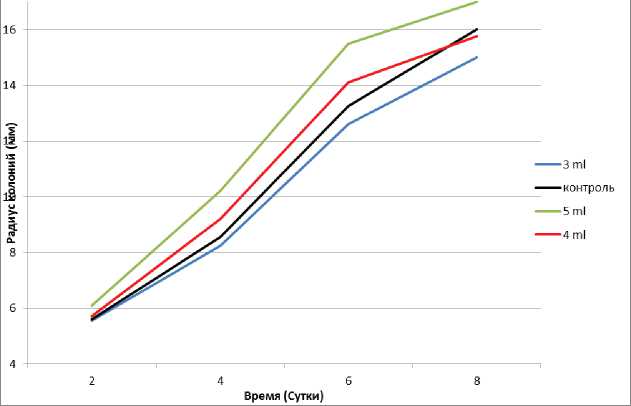

ведены исследования влияния гуматов на озерный планктон Ладожского озера. Состав водных грибов был представлен: Chy-tridiomycetes, Oomycetes, Zigomycetes , Deuteromy-cetes в соответствии с рис. 3.

Численность водных грибов составляла 1000 диаспор в литре. В основном, все виды реагировали на присутствие ГВ при исследуемых разведениях на объем 5 мл увеличением скорости роста. При добавлении в среду ФК сохранилась та же тенденция, которая наблюдалась в эксперименте со штаммом Rodotorula rubra , то есть, угнетение при объемах 3 и 4 мл и увеличении роста при объеме 5 мл по сравнению с контролем.

При этом, следует выделить реакцию темноокрашенного вида Alternaria alternata (Fr) Keissl. Рост этой колонии под влиянием ГВ затормаживался. Наиболее отчетливо это видно на среде с разведением 1:50 ГB, добавляемого в объеме 5 мл. Значения радиуса колоний Alternaria alternata были на 10,2±3,0% ниже, чем в контроле. При снижении концентрации ГВ 1: 100 рост этой темной пигментированной культуры замедляется на 5,4±1,2%.

Другие темноокрашенные культуры ( Cladosporium cladosporioides, Cladosporium sphaerospermum ) показали меньшую чувствительность к применению гуминового препарата, радиальный рост колоний за-

Chy ridiomycetes

Oomycetes

Zigomycetes

Deuteromycetes

Рис. 3. Встречаемость таксномических групп водных грибов (%) на станции Р2 Ладожского озера.

Среда обитания

медлялся в пределах погрешности. Таким образом, ГВ по-разному влияет на физио- логические характеристики исследуемых штаммов грибов, стимулируя их активность [2, с. 69–76; 7, с. 74; 10, с. 36–40:]. Присутствие гуминового вещества снижа- ло кинетические показатели темноокра-шенных штаммов Alternaria alternatа

Как показали исследования, добавление ГВ и ФК в питательную среду неодинаково влияет на ростовые характеристики Rodotorula rubra Fresen F.C. Harrison.

Культура мало реагировала на внесение ГВ в разведении 1:100, добавление объема 5 мл гуминового вещества штамм менял кинетические характеристики в сторону увеличения. Стимулирование препаратом гуминовых веществ, при разведении 1:50 приводило к увеличению радиального роста Rodotorula rubra только при объемах 4 и 5 мл. При добавлении ФК в среду при тех же разведениях, угнетение роста отмечалось при объемах 3 и 4 мл, а увеличение – при объеме 5 мл.

Все виды водных грибов реагировали на присутствие ГВ при исследуемых разведениях на объем 5 мл увеличением скорости роста. При добавлении в среду ФК сохранилась та же тенденция, которая наблюдалась в эксперименте со штаммом Rodotorula rubra, то есть, угне- тение при объемах 3 и 4 мл и увеличении роста при объеме 5 мл по сравнению с контролем

Рост этой колонии темноокрашенного вида Alternaria alternata (Fr) Keissl под влиянием ГВ затормаживался. Наиболее отчетливо это видно на среде с разведением 1:50 ГB, добавляемого в объеме 5 мл. Значения радиуса колоний Alternaria alternata были на 10,2±3,0% ниже, чем в контроле. При снижении концентрации ГВ 1:100 рост этой темной пигментированной культуры замедляется на 5,4±1,2%. Другие темноокрашенные культуры ( Cladosporium cladosporioides, Cladosporium sphaerospermum ) показали меньшую чувствительность к применению гуминового препарата, радиальный рост колоний замедлялся в пределах погрешности.

Влияние гуминовых веществ оказывает прямое воздействие на рост исследуемых штаммов грибов. Полученные данные наравне с общими представлениями об экологии видов грибов могут быть положены в основу прогнозирования изменений микологического сообщества в условиях значительной токсической нагрузки на водоем.

Общество. Среда. Развитие № 2’2020

Список литературы Влияние гуминового вещества на рост микроскопических грибов

- Александрова Л.H. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. - Л.: Наука, 1980. - 289 с.

- Королева О.В., Куликова Н.А., Алексеева Т.Н., Степанова Е.В., Давидчик В.Н., Беляева Е.Ю., Цветкова Е. А. Сравнительная характеристика грибного меланина и гуминоподобных веществ, синтезируемых Cerrena maxima 0275 // Прикладная биохимия и микробиология. Т. 43. - 2007, № 1. - С. 69-76.

- Литвинов М.А., Дудка И.А. Методы исследования микроскопических грибов пресных и соленых (морских) водоемов. - Л.: Наука. 1977. - 151 с.

- Наумова Г.В., Райцина Г.И., Лях В.В. Биологическое действие торфяных гидролизатов на дрожжи // Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения. Т. 8. - Днепропетровск, 1983. - 245 c.

- Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. - М.: МГУ, 1981. - 272 с.

- Пидопличко Н.М., Милько А.А. Атлас мукоральных грибов. - Киев: Наукова думка, 1975. - 187 с.

- Пономарева Я.Я, Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование (методы и результаты изучения). - Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1980. - 285 с.

- Попов А.И. Гуминовые вещества: свойства, строение и образование./ Под ред. Е.И.Ермакова.- СПб.: СПбГУ, 2004. - 208 с.

- Румянцев В.А., Крюков Л.Н. Супрамолекулярные регуляторы цветения водоемов // Вестник Российской академии наук. Т. 82. - 2012, № 6. - С. 552-557.

- Терехова В.А. Микобиота в мониторинге водных экосистем // Микология и фитопатол. - 1995, № 29 (1). - С. 36-40.

- Федосеева Е.В., Пацаева С.В, Терехова В.А Влияние гумата калия на некоторые физиологические характеристики микроскопических грибов разной пигментации // Микология и фитопатология. Т. 43. - 2009, вып. 3. - С. 243-250.

- Федотов Г.Н., Добровольский Г.В., Шоба С.А. Микрофазное расслоение супраполимерной гумусовой матрицы как процесс, формирующий наноструктурную организацию почвенных гелей // Доклады Академии наук. - 2011, № 6. - С. 846-848.

- Федотов Г.Н., Добровольский Г.В., Рудометкина Т.Ф. Влияние микрофазного расслоения почвенных гелей на каталазную активность почв // Доклады Академии наук. - 2011, № 6. - С. 843-845.

- Lodder J. The yeast. A taxonomic study. - Amsterdam-London, 1970. - 658 p.