Влияние информационного стресса на степень адаптированности населения региона

Автор: Берзин Б.Ю., Пышминцева О.А.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Условия и качество жизни населения

Статья в выпуске: 2 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

В последние годы наблюдается увеличение социального стресса и напряжения в обществе в результате высокого информационного давления из-за ряда негативных социально-экономических событий, таких как пандемия COVID-19, санкционное давление, экономическая нестабильность и рост цен в стране, психологическая перегрузка населения из-за высокой динамики жизни. Информационная волна может влиять не только на внешнее поведение людей, но и вызывать к жизни деструктивные поведенческие технологии, обострять существующие болезни и способствовать появлению новых. Статья посвящена исследованию влияния усиления информационного стресса на ухудшение здоровья населения. Авторами раскрывается сущность понятия «информационный стресс», который является важным фактором, влияющим на успешность процессов адаптации в современном обществе. Рассмотрены механизмы изменения поведения населения (адаптивность, стрессоустойчивость и тревожность), направленные на успешную реализацию жизнедеятельности человека в современном мире. На этой основе разработана методика оценки уровня воздействия информационного стресса, стрессоустойчивости населения в регионах с использованием суммарного индекса тревожности и интегрального индекса социально значимых заболеваний (впервые и повторно установленные психические расстройства, алкоголизм и алкогольный психоз, наркомания). Проведена типология регионов по уровню тревожности населения, его стрессоустойчивости к информационным событиям в стране. Выделены три типа регионов: дезадаптированные, адаптирующиеся и адаптированные. В 2022 г. большинство регионов (55) относились к адаптирующимся регионам со средним уровнем заболеваемости при среднем уровне тревожности. К адаптированным отнесено всего 7 регионов, в основном регионы Северного Кавказа, к дезадаптированным - 12 регионов. Наиболее дезадаптированными регионами являются Москва, Пермский край, Архангельская область, Республика Карелия. Основные результаты исследования могут быть использованы при разработке мероприятий в области укрепления общественного здоровья.

Тревожность, информационный стресс, стрессоустойчивость, адаптация, социальный стресс, социально значимые заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/143183030

IDR: 143183030 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-2-56-70

Текст научной статьи Влияние информационного стресса на степень адаптированности населения региона

В современных условиях все более актуальным становится изучение поведения людей под воздействием средств массовой информации (СМИ). Распространение и доступность информации посредством социальных сетей, появление интернета в отдалённых регионах страны, их относительная автономность вынуждают исследовать систему факторов, способствующих или, наоборот, препятствующих влиянию информации на массовое сознание во многом определяющим реакцию населения на социально-экономические и социальнополитические изменения в стране. В свою очередь познание массовых процессов позволяет сформулировать те или иные управленческие решения, адекватные реальной ситуации.

СМИ оказывают воздействие на эмоциональный мир человека, его мышление, на отдельные действия и поступки. Отсутствие информации, или, наоборот, её переизбыток оказывает негативное влияние на людей, вызывает неадекватные реакции на происходящие события. Особую роль в изучении массовых настроений играют исследовательские центры, осуществляющие мониторинг социально-психологического самочувствия населения. Благодаря этому становится возможной выработка практических рекомендаций по снижению напряжённости в отдельных регионах, осуществлению мер по снижению уровня социального стресса, формирование эффективных способов и стратегий адаптации. Среди этих центров для целей нашего исследования особый интерес представляет агентство «КРОС», которое с 2019 г. регулярно замеряет суммарный индекс тревожности во всех регионах России и устанавливает рейтинг тревожности россиян по регионам на основе анализа средств массовой информации и социальных сетей.

Рейтинг тревог (как стресс-факторов, определяющих тревожность) в 2020 г. возглавляла информация о пандемии (страх заражения и последствия), затем социальноэкономическая проблематика, изменение привычного уклада жизни. Суммарный индекс тревожности в 2020 г. вырос на 22% по сравнению с 2019 г. (с 4696 до 5735 медиаюнга 1). В 2021 г. в центре внимания оставалась пандемия, обострение международной обстановки. Наиболее тревожной новостью явилось введение QR-кодов. Самыми «тревожными» регионами стали Москва и Санкт-Петербург, в ТОП-10 вошли также Свердловская и Тюменская области. В 2022 г. основными информационными поводами для тревоги стали специальная военная операция (СВО), инфляция, уход из России иностранных компаний. В 2023 г. в перечень тревог населения России стали диверсии, ход СВО, рост цен, природные катаклизмы, законодательная инициатива в отношении абортов. Новым тревожным сигналом прозвучали опасения россиян по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека 2. Средний суммарный индекс тревожности в 2023 г. снизился почти в 2 раза по сравнению с 2022 г., что свидетельствуют об адаптированности населения к отмеченным проблемам в целом, беспокойство стали вызывать частные вопросы.

Теоретический обзор

Важнейшим фактором, влияющим, а подчас и определяющим, процессы адаптации в современном обществе выступает социальный стресс, который возникает в процессе взаимодействия между людьми [1]. Это реакция личности на происходящие изменения в мире, социальноэкономическом и информационном пространствах, в профессиональной деятельности и семье, на миграционные процессы и экологические угрозы, военные конфликты и перенаселённость больших городов [2]. Среди этих факторов, влияющих на поведение и адаптацию населения, важное место занимает информационный стресс. Он возникает под воздействием экстремального значения информационных сообщений, их смысла [3]. В качестве стресс-фактора рассматривается влияние на психику человека зависимости от информации (её перенасыщенности или недостаточности).

В зарубежной литературе используется термин «информационная перегрузка» [4]. К ней относят избыточное число сообщений одного содержания, переизбыток (или недостаток) информации в целом, и количество негативных передач [5]. Источниками обычно выступают СМИ, социальные сети, разнообразные слухи, различного рода реклама. Как и любой стресс, информационное воздействие может проявляться на физиологическом, психологическом и социальном уровне. Он влияет на мотивацию, эмоции, волевую регуляцию и когнитивные способности. На поведенческом уровне он проявляется как страх и беспокойство, затруднённость концентрации сознания, беспорядочность в действиях, депрессивные состояния. Иногда причиной может выступать отсутствие источника (средства) информации (например, гаджета) [6]. Стресс либо стимулирует развитие личности и общества, либо вынуждает выстраивать психологическую защиту или приводит к различного рода расстройствам здоровья и болезням, то есть происходит адаптация личности и больших групп населения к новой ситуации, выстраиваются оптимальные жизненные стратегии, формируется совла-дающее поведение [7]. В противном случае доминируют процессы дезадаптации, нарушается система ценностей и регуляция социальных процессов в обществе [8].

В процессе совладания с социальным стрессом у человека формируются механизмы адаптивного поведения, направленные на успешную реализацию целей и задач его деятельности. К ним можно отнести адаптивность, стрессоустойчивость и личностный адаптационный потенциал. Адаптивность позволяет объединить, интегрировать в некую целостность все свойства и качества личности, помогает ей максимально эффективно использовать их при адаптации в меняющихся условиях жизнедеятельности. Характер жизнедеятельности определяет специфику адаптивности и её структуру: мотивационный, когнитивный, эмоциональный, социальный и поведенческий компоненты [9]. Уровень развития каждого компонента весьма индивидуализированы «Я-концепцией» индивида и характеризуют как эффективность деятельности в той или иной сфере, так и степень её удовлетворённости субъектом, способствует установлению оптимального взаимодействия с окружающей средой.

Адаптивность показывает степень подготовленности личности к внешним (поведенческим) и внутренним (психологическим) преобразованиям, способствующим сохранению и развитию взаимоотношений с внешним миром [9, с. 10]. Адаптивность можно рассматривать как интегральное свойство личности, способствующее оптимальному состоянию личности в тот или иной период. По этим состояниям можно определять степень приспособления к изменяющимся условиям, уровень удовлетворённости этим (эмоциональное самочувствие), успешность личностного самоопределения [10]. В условиях сложной экономической и международной обстановки особое значение приобретает стрессоустойчи-вость. Под стрессоустойчивостью обычно понимается возможность индивида противостоять происходящим переменам и выполнять цели своей повседневной деятельности, эмоциональная устойчивость и способность контролировать свои эмоции [11], либо способность эффективно решать задачи в условиях повышенной напряжённости. Некоторые исследователи относят стрессоу-стойчивость к особенностям темперамента как свойства индивида успешно достигать поставленных целей благодаря оптимальному использованию ресурсов психической энергии [12]. Наиболее полным, на наш взгляд, является представление стрессо-устойчивости как интегративного свойства личности, сочетающего когнитивные, эмоциональные, волевые и мотивационные структуры, позволяющие оптимально достигать намеченные цели в экстремальной ситуации [13]. Это определение успешно дополняется включением в него меха- низмов психологической защиты. Высокая стрессоустойчивость в научной литературе объясняется низким уровнем нервнопсихического напряжения, повышенной мотивацией в достижении результата, эмоциональной устойчивостью и низкой тревожностью, адекватной самооценкой [14].

С. И. Кудинов с коллегами в ходе исследования проблем самоактуализации личности пришёл к выводу, что людям с высоким уровнем стрессоустойчивости присуща психоэмоциональная устойчивость к раздражителям слабой и средней выраженности, способность выдерживать физические нагрузки и стресс средней силы, они толе-рантны, действуют обдуманно, для них характерна уверенность в своих возможностях, у них высокий уровень самоактуализации [15]. А. Л. Церковский указывал на важность таких предикторов как сила нервной системы, инертность и подвижность, уравновешенность нервной системы, темперамент и тревожность. Роль гендера проявляется в различии влияния стресса на мужчин и женщин: лучшая его переносимость объясняется физиологической и биохимической спецификой женщин, призванных обеспечить стабильность в передаче гендерных особенностей, в отличие от роли мужчин в привнесении изменчивости. При этом А. Л. Церковский считает, что значение гендерного начала определяется особенностями стрессовой ситуации, задачами деятельности и личностными ресурсами, прежде всего, уровнем мотивации и социальными установками личности, стилем совла-дающего поведения [16].

Мы рассматриваем адаптацию как процесс взаимодействия индивида с внешней средой, в ходе которого человек удовлетворяет свои потребности, тем или иным образом изменяя себя и окружающую его действительность. Благодаря адаптации устанавливается оптимальный режим взаимодействия среды и индивида. Помимо процесса, А. Г. Маклаков рассматривает адаптацию как психическое состояние, свойство живого организма, предполагающее определенный уровень развития адаптационных способностей, личностного меха- низма регуляции и зависящее от структуры личности — от особенностей нервной системы, темперамента, эмоциональных и волевых характеристик, а также от самооценки, уровня конфликтности, нравственных качеств и степени ориентированности на принятые нормы поведения [17]. Для более точной характеристики адаптивности А. Г. Маклаковым и С. Т. Посоховой было введено понятие «адаптационный потенциал личности» [17; 18]. Чем выше уровень развития психологических свойств индивида, тем успешнее проходит процесс адаптации личности к разнообразным факторам окружающей среды. Личностный адаптационный потенциал — интегральная характеристика возможностей человека в процессе адаптации, стержень личности, мера преодоления обстоятельств личностью и мера её усилий в этой ситуации [19]. А. М. Богомолов выделяет несколько уровней адаптационного потенциала, которые характеризуют способность личности к внутренним изменениям: индивидный (психофизические характеристики и когнитивные компоненты), субъектно-деятельностный (навыки, умения и способности) и личностный — в него входит мотивационные и коммуникативные компоненты [20]. С. Т. Посохова выделяет несколько структур, образующих личностный адаптационный потенциал: биопластический — генетически обусловленные ресурсы; биографический — история жизни конкретного индивида; психический и личностно-регулятивный компоненты; творческие ресурсы личности [21].

Как следует из приведённых источников, многие исследователи выделяют тревожность как фактор, прямо влияющий на степень приверженности к стрессу, а, следовательно, непосредственным образом влияющий на уровень адаптации личности к происходящим изменениям в окружающем мире. Тревожность является природно-обусловленной характеристикой индивида — это реакция на опасность, в той или иной степени она свойственна всем людям. Высокая тревожность присуща лицам со слабой нервной системой, повышенной чувствительностью и эмоциональной воз- будимостью [22]. Выделяются обычно ситуативная и личностная тревожность, критерии выделения: роль внешней среды и свойство личности. Ситуативная тревожность адекватна, когда она своевременна, в конкретной ситуации и уменьшается или исчезает под влиянием изменений во внешней обстановке. На психологическом уровне тревожность ощущается как беспокойство, напряжение и выражается в состоянии неопределённости, бессилия, незащищённости [23].

Важным элементом, влияющим на уровень тревожности, выступает локус контроля, ощущение способности контролировать происходящее. При этом невозможность контроля формулирует состояние беспомощности, вызывает тревогу. Тревожность может быть вызвана также представлением о степени справедливости общественного устройства, заниженной самооценкой. Так, например, в начале ХХI в. в связи с изменениями, происшедшими в Восточной Европе (распад «Варшавского блока», смена экономической модели), в восточно-европейских странах была зафиксирована умеренная депрессия, в 2 раза превышающая по своему уровню депрессию в государствах Западной Европы, смертность мужчин среднего возраста выросла в 4 раза [24]. Подобная тенденция наблюдалась и в России после происшедших в ней социально-экономических изменений: повысилась смертность трудоспособного населения, заболеваемость во всех классах болезней. Причина — кардинальная смена ценностей, утрата мотивации, сокращение доходов, значительное снижение личной безопасности [25; 26].

Материалы и методы

Оценить влияния информационного стресса на здоровье населения авторами разработана методика оценки по степени адаптированности населения к информационному стрессу. Она состоит из нескольких этапов. На первом этапе произведён отбор показателей, характеризующих общественное здоровье и информационный стресс: 1) детерминантами информацион- ного стресса был выбран качественный показатель — суммарный индекс тревожно-сти3. Суммарный индекс тревожности, разработанный агентством «КРОС», авторами выбран, поскольку он показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Суммарный индекс тревожности состоит из Медиа индекса (оценка присутствия выявленной тревожности в СМИ) и Соцмедиа индекса (оценка присутствия выявленной тревожности в соцмедиа), что позволяет оценить суммарное присутствие тревожности в аудиториях СМИ и соцмедиа; 2) детерминантами стрессоустойчиво-сти населения выбраны показатели социально значимых заболеваний, а именно — заболеваемость с диагнозами психическое расстройство, алкоголизм и алкогольный психоз, наркомания (впервые установлено и повторно).

На втором этапе с целью сопоставимости показателей проведена нормализация показателей методом нормирования, который рассчитывается по формуле:

X = x -m , (1)

x - x -max min где х — текущее значение преобразуемого показателя; xmin, xmax — самое худшее и самое лучшее значение преобразуемого показателя, встречающееся за анализируемый период.

Интегральный индекс социально значимых заболеваний населения рассчитывается как среднее арифметическое значение 6 частных индексов, по формуле:

I bD + I reBD + I aP + I reAP + I da + I reDA

I ssd =----------------------------------------

где Issd — интегральный индекс социально значимых заболеваний; Ibd — индекс заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения; IreBD — индекс больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; Iap — индекс заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза; IreAP — индекс больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года; Ida — индекс заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании; IreDA — индекс больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года.

На третьем этапе была проведена группировка регионов по интегральному индексу социально значимых заболеваний и суммарному индексу тревожности. Разделение регионов на группы проводилась с помощью статистических инструментов. Для каждого показателя рассматриваются среднее значение (X) и среднее квадратичное отклонение показателя (s). Выделены 3 группы регионов по данным индексам: 1) высокий уровень индекса (А) — регионы, в которых значение показателя выше (x + а); 2) средний уровень индекса (В) — регионы, в которых значения показателя варьируется в диапазоне [X — а;X + а], что свидетельствует о среднем значение показателей; 3) низкий уровень индекса (С) — регионы, в которых значение показателя ниже x -σ .

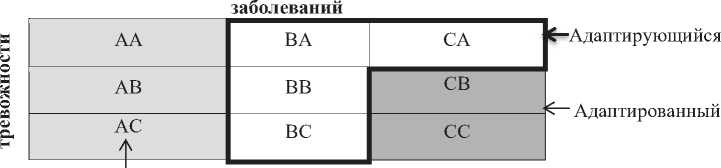

Следующим этапов было сведение сгруппированных регионов по двум индексам в матрицу, в результате которой была создана типология регионов по степени адапти-рованности к информационному стрессу (рис. 1): 1) Адаптированные: 1.1. Низкий уровень заболеваемости при низком и среднем уровне тревожности (СВ и СС); 2) Адаптирующиеся: 2.1. Низкий и средний уровень заболеваемость при высоком уровне тревожности (СА и ВА); 2.2. Средний уровень заболеваемости при низком и среднем уровне тревожности (ВС и ВВ); 3) Дезадаптированные: 3.1. Высокий уровень заболеваемости при среднем и высоком уровне тревожности (АВ и АА); 3.2. Высокий уровень заболеваемости при низком уровне тревожности (АС).

Интегральный индекс социально значимых

Дезадаптированный

Рис. 1. Матрица, определяющая типологию стрессоустойчивых регионов к информационному стрессу

Fig. 1. Matrix defining the typology of stress-resistant regions to information stress Примечание: А — высокий уровень индекса, В — средний уровень, С — низкий уровень. Источник: составлено авторами.

Исследование проводилось на основе данных Росстата о социальноэкономическом положении регионов России, а также данных о суммарном индексе тревожности по регионам РФ, приводимых агентством «КРОС». Анализ проводился по данным за 2019–2022 гг. в период активного воздействия экзогенных факторов, та- ких как экономические санкции недружественных стран и их последствия на экономику страны, пандемия COVID-19.

Результаты исследования

Динамический анализ среднего значения суммарного индекса тревожности по стране в период с 2019 по 2022 гг. показал, что наблюдается интенсивный рост показателя: за анализируемый период он вырос в 13 раз. При этом к 2022 г усилилась неоднородность среди регионов по показателю, коэффициент вариации в 2022 г. достиг 76,7% (табл. 1). Сравнительный анализ показателей социально значимых заболеваний выявил, что регионы тоже были неравномерно распределены, в особенности высокий коэффициент вариации наблюдается по психическим заболеваниям и алкоголиз- му. Более однородны регионы по заболеваемости, связанной с наркоманией. На фоне нарастания информационного стресса, ухудшения социально-экономического положения в регионах растёт доля повторных заболеваний психическими расстройствами с 20,3% в 2019 г. до 21,3% в 2022 г., алкоголизмом — с 24,1% до 26,2%, наркоманией — с 23,4% до 27,1%. Таким образом, растёт число людей, дезадаптированных к новым реалиям, испытывающих информационный стресс.

Таблица 1

Статистическая характеристика показателей интегрального индекса социально значимых заболеваний и суммарного индекса тревожности

Table 1

Statistical characteristics of the indicators of integral index of socially significant diseases and total anxiety index

|

Показатели |

Среднее значение |

Коэффициент вариации |

||||||

|

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения на 100 тыс. населения, человек |

302,05 |

247,98 |

277,54 |

294,16 |

50,65 |

46,59 |

45,86 |

45,47 |

|

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, % |

20,29 |

19,71 |

21,81 |

21,29 |

34,53 |

39,15 |

43,31 |

40,60 |

|

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза на 100 тыс. населения, человек |

65,49 |

51,99 |

61,49 |

60,35 |

58,08 |

72,22 |

87,33 |

74,96 |

|

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, % |

24,06 |

25,35 |

26,19 |

26,95 |

44,53 |

41,05 |

40,64 |

45,22 |

|

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании на 100 тыс. населения, человек |

9,16 |

7,42 |

8,29 |

8,15 |

18,36 |

15,07 |

22,59 |

21,67 |

|

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, % |

23,77 |

23,27 |

25,68 |

27,07 |

16,44 |

18,36 |

18,08 |

18,35 |

|

Суммарный индекс тревожности |

19,63 |

32,06 |

60,59 |

258,23 |

55,6 |

47,8 |

69,9 |

76,7 |

Источник: Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения на 100 тыс. населения // ЕМИСС. — URL: indicator/41707; Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года // ЕМИСС. — URL: ; Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза на 100 тыс. населения // ЕМИСС. — URL: ; Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года / /ЕМИСС. — URL: ; Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании на 100 тыс. населения // ЕМИСС. — URL: ; Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года // ЕМИСС. — URL: ; Национальный индекс тревожности // КРОС. — URL: (дата обращения: 10.01.2023).

Отметим, что в 2020 г. наблюдается снижение всех показателей социально значимых заболеваний в связи с объявленным карантином из-за пандемии COVID-19. Причиной снижения данных показателей, несмотря на рост информационного стресса, связано с недоступностью товаров, пагубно влияющих на здоровье население, ограничением социальных связей. Исходя из корреляционного анализа, теснота свя- зи между показателями значительно менялась в среднем по России. Также есть прямая и значимая связь между социальными болезнями и степенью урбанизации территории, корреляционная связь варьировалась в диапазоне с 0,383 до 0,517 (табл. 2). Это подтверждает, что чем более урбанизирована территория, тем больше складываются тесные социальные связи и доступность к алкоголю и наркотикам.

Таблица 2

Коэффициенты тесноты связи между интегральным индексом социально-значимых заболеваний, суммарным индексом тревожности и долей городского населения (p < 0,01)

Table 2

The coefficients of the closeness of the relationship between integral index of socially significant diseases, total index of anxiety and the proportion of urban population (p < 0,01)

|

Детерминанты |

Значение коэффициента тесноты корреляционной связи по годам |

|||

|

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Суммарный индекс тревожности |

0,209 |

0,194 |

0,172 |

0,149 |

|

Доля городского населения |

0,383 |

0,517 |

0,444 |

0,492 |

Источник: составлено авторами.

Корреляционная связь между социальными заболеваниями и суммарным индексом тревожности слабая, но значимая. При этом если рассматривать с лагом в один год, то связь усиливается, поскольку информационный стресс не сразу отражается на постановке диагноза и имеет отложенный эффект. В более спокойный 2019 г. информационный фактор имел более тесную связь, в кризисные годы усиливалось влияние других факторов: теснота социальные связей населения, уровень жизни населения.

Для выявления стрессоустойчивых регионов была проведена типология регионов по уровню адаптированности к информационному стрессу. Было выделено 3 типа регионов: адаптированные, адаптирующиеся и дезадаптированные. Адаптированные регионы — это те, в которых наблюдается низкий уровень социально значимых заболеваний и низкий уровень тревожности. К ним относятся часть регионов Северного Кавказа. В основном это связано с нацио- нальной и религиозной особенностью данных регионов. Лидером в данной группе являются республики Ингушетия и Калмыкия. В данных регионах низкий уровень урбанизации, соответственно, низкий уровень информационного и социального стресса (табл. 3). В 2020 и 2021 гг. резко увеличилось количество стрессоусотойчивых регионов (13 и 12), к ним присоединилась регионы из Сибирского и Дальневосточного ФО. Однако в 2022 г. ряд регионов (области Белгородская и Курская, республики Алтай и Бурятия) перешли в категорию адаптирующихся, поскольку в них уровень заболеваемости остался практически на том же уровне, но вырос уровень тревожности. Из-за роста суммарного индекса тревожности, рос и информационный стресс у населения в данных регионах, что возможно вызовет рост заболеваемости в будущих периодах, или население справится с информационным стрессом и адаптируется к ситуации, не вызвав роста социально значимых заболеваний.

Таблица 3

Типология регионов по степени адаптированности к информационному стрессу

Table 3

Typology of regions according to the degree of adaptation to information stress

|

Группа |

Подгруппа* |

Год |

Кол-во |

Субъекты РФ |

|

Адаптированные |

Низкий уровень заболеваемости при низком уровне тревожности |

2019 |

7 |

Белгородская область, края Ставропольский и Краснодарский, республики Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Хакасия |

|

2020 |

13 |

Области Белгородская, Курская и Сахалинская, республики Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Хакасия, Алтай и Бурятия, края Ставропольский и Камчатский |

||

|

2021 |

12 |

Области Белгородская, Курская, Липецкая и Астраханская, республики Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Чувашская, Алтай и Бурятия, Ставропольский край |

||

|

2022 |

7 |

Республики Адыгея, Калмыкия, Ингушетия и Чеченская, Ставропольский край, ХМАО, Еврейская АО |

||

|

Адаптирующиеся |

Низкий и средний уровень заболеваемость при высоком уровне тревожности |

2019 |

10 |

Республика Коми, области Московская, Мурманская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская, края Красноярский и Забайкальский, город Санкт-Петербург |

|

2020 |

5 |

Город Санкт-Петербург, края Краснодарский и Красноярский, области Свердловская и Новосибирская |

||

|

2021 |

11 |

Ненецкий АО, области Ярославская, Вологодская, Новгородская, Свердловская и Тюменская, Республика Крым, Краснодарский край, ХМАО, города Санкт-Петербург и Севастополь |

||

|

2022 |

11 |

Области Белгородская, Брянская, Курская, Ярославская и Вологодская, республики Коми, Алтай и Бурятия, Забайкальский край, города Санкт-Петербург и Севастополь |

||

|

Дезадаптированные |

Высокий уровень заболеваемости при среднем и высоком уровне тревожности |

2019 |

11 |

Области Орловская, Рязанская, Тверская, Магаданская и Архангельская, Ненецкий АО, Пермский край, Приморский край, город Москва, Чукотский АО, Республика Карелия, |

|

2020 |

6 |

Области Московская и Магаданская, Приморский край, Еврейская АО, город Москва, Чукотский АО |

||

|

2021 |

12 |

Области Тверская, Архангельская, Ленинградская, Курганская, Челябинская и Магаданская, город Москва, республики Карелия и Удмуртская, края Пермский и Алтайский, Еврейская АО |

||

|

2022 |

11 |

Области Смоленская Тверская, Архангельская и Ленинградская, республики Карелия, Северная Осетия-Алания и Удмуртская, края Пермский, Алтайский и Хабаровский, город Москва |

||

|

Высокий уровень заболеваемости при низком уровне тревожности |

2019 |

2 |

Чеченская Республика, Челябинская область |

|

|

2020 |

8 |

республики Карелия и Крым, области Архангельская и Ленинградская, АО Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский, Пермский край |

||

|

2021 |

4 |

Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Чукотский АО |

||

|

2022 |

1 |

Сахалинская область |

*В таблицу не вошла подгруппа «адаптирующиеся регионы со средним уровнем заболеваемости при среднем уровне тревожности».

Источник: составлено авторами.

Самая многочисленная группа — адаптирующиеся регионы со средним уровнем заболеваемости при среднем уровне тревожности. В 2019–2020 гг. в данную группу входили 54 региона, в 2021 г. — 49 регионов, а в 2022 г. — 55 регионов. В 2019 г. группа дезадаптаптированных регионов состояла из 13 регионов, 2020 г. –14, 2021 г. — 16 и 2022 г. — 13 регионов. В 2022 г. 11 регионов входили в подгруппу дезадаптированных с высоким уровнем заболеваемости и высоким уровнем тревожности и 1 регион (Сахалинская область) в подгруппу дезадаптированных регионов с высоким уровнем заболеваемости и низким уровнем тревожности.

Наиболее дезадаптированными регионами являются Москва, Пермский край, Архангельская область, Республика Карелия. Москва на протяжении всего анализируемого периода является лидером по уровню информационного стресса, население непрерывно живёт в стрессе. А высокий уровень интегрального индекса социально значимых заболеваний был не за счёт первично заболевших алкоголизмом, наркоманией или психическими расстройствами, а за счёт роста повторных заболеваний — часть населения, находившаяся в стадии ремиссии, не выдерживает нарастающий стресс и снова заболевает. В Республике Карелия на фоне высокого информационного стресса высок уровень заболеваемости психическими расстройствами, при этом в 2022 г. наблюдается резкий рост заболеваемости и впервые установленной, и повторной. В Пермском крае и Архангельской области на фоне высокого уровня тревожности высока заболеваемость психическими расстройствами, при этом растёт доля повторных заболеваний. Население данных регионов никак не может адаптироваться к новым реалиям жизни.

Отметим три региона с положительной динамикой — Чукотский АО, Магаданская область и Ненецкий АО, которые за 4 года смогли перейти из дезадаптированных регионов с высоким уровнем социальнозначимых заболеваний в адаптирующиеся со средними уровнями заболеваемости и тревожности. В Чукотском АО снижение интегрального индекса социально значимых заболеваний произошло за счёт снижения заболеваемости психическими расстройствами и повторных заболеваний алкоголизмом. В этом АО на протяжении многих лет работала региональная программа «Предупреждения и борьба с заболеваниями социального характера», одна из подпрограмм которой была направлена на профилактику и лечение заболеваний, связанных с алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. На смену данной программе пришел федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Несмотря на динамику снижения заболеваемости, Чукотский АО по-прежнему лидер по заболеваемости алкоголизмом, но при этом уровень тревожности невысокий. Объяснение можно найти в его удалённости от Центральной России. В Магаданской области снижение интегрального индекса социально значимых заболеваний произошло за счёт снижения заболеваемости психическими расстройствами, в особенности существенно сократилось доля повторных заболеваний. В Ненецком АО снижение интегрального индекса социально значимых заболеваний произошло за счёт снижения количества больных психическими расстройствами и снижения доли повторных обострений. Однако Ненецкий АО по-прежнему лидер по данному заболеванию. В регионе наблюдается снижение больных алкоголизмом.

В «Стратегии государственной политики РФ в области охраны и укрепления здоровья» предусмотрен приоритет снижения уровня заболеваемости по классам болезней, распространение которых несёт угрозы жизни и здоровью населения, которое отражает мониторинг уровня информационного стресса среди населения и тенденции изменения социально значимых заболеваний. В дезадаптированных и адаптирующихся регионах необходимо рекомендовать: 1) ослабить негативный информационный фон; 2) усилить мероприятия в региональных и муниципальных программах по формированию приверженности здоро- вому образу жизни у населения; 3) формирования среды для ведения здорового образа жизни, как для детей, так и для взрослых; 4) увеличить эфирное время для научнообразовательных и просветительских программ по здоровому образу жизни; 5) снизить доступность товаров пагубно влияющих на здоровье.

Оценка результативности институциональных механизмов в области укрепления здоровья в рамках определённых временных интервалов, будет определяться снижением количества дезадаптированных регионов, снижением среднего значения показателей социально значимых заболеваний и информационного стресса.

Заключение

Исследование проблем стресса и адаптации, проведённое в статье, позволяет, хотя и не в полной мере, показывать состояние адаптированности населения, вызванное таким фактором, как информационный стресс. Информационная волна, как свидетельствует анализ, может влиять не только на внешнее поведение людей, но и вызывать к жизни деструктивное поведение, обострять существующие болезни и способствовать появлению новых.

Психологическая наука давно занимается изучением проблем адаптации человека к изменяющемуся миру, но до сих пор отсутствует единый подход к пониманию механизма адаптации, к сущностному разделению понятий «адаптированность», «стрес-соустойчивость» и «личностный адаптационный потенциал», что мешает сосредоточить внимание на более углублённом изучении проблемы. Таким направлением могло бы стать, по мнению Т. С. Посоховой, исследование личностной адаптации человека, объединяющее различные аспекты жизнедеятельности индивида — выбор целей и контроль за их осуществлением, преодоление барьеров на пути к их достижению, мобилизация и оптимальное использование психических, физических и социальных ресурсов личности [21].

Исследование также показало необходимость создания во всех регионах страны центров изучения социального самочувствия населения, выявление факторов, влияющих на стрессоустойчивость россиян, уровень их адаптированности. Одной из функций подобных центров могло стать проведение различного рода тренингов, снижающих уровень тревожности и позволяющих лучше адаптироваться людям к существующим реалиям.

Список литературы Влияние информационного стресса на степень адаптированности населения региона

- Kaplan, H. B. Reciprocal relationships between life events and psychological distress/ H. B. Kaplan, K. R. Damphousse // Stress Medicine. - 1997. - Vol. 13. - Р. 75-90.

- Fisher, Sh. Stress, life change, context and risk of disease / Sh. Fisher // Stress and Emotion: Anxiety, Anger, and Curiosity. - 1995. - Vol. 15. - Р. 13-32.

- Бодров, В. А. Информационный стресс / В. А. Бодров. - Москва: ПЕР СЭ.- 2000. - 352 с.

- Bawden, D. The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes and pathologies / D. Bawden, L. Robinson // Journal of Information Science. - 2009. - Vol. 35(2). -Р. 180-191.

- Misra, S. Psychological and Health Outcomes of Perceived Information Overload / S. Misra, D. Stokols // Environment and Behavior. - 2012. - Vol.44 (6). - Р. 737-759.

- Yang, H. J. Factors affecting smart phone web-dependence anxiety for the travelers / H. J. Yang, Y. L. Lay // International Journal of Information and Communication Technology. - 2016. - Vol. 8(4). - Р. 389-404.

- Руденский, Е. В. Концептуальные основы психологии адаптирующейся личности. Введение в психологическую теорию социального функционирования личности / Е. В. Руденский -Новосибирск: Изд-во Институт психологии личности, 1997. - 205 с. EDN: NJVJPG

- Tan, L. Social and individual risk factors for suicide ideation among Chinese children and adolescents: A multilevel analysis / L. Tan, T. Xia, C. Reece // International Journal of Psychology. — 2018. — Vol. 53 — No. 2. — P. 117-125. DOI: 10.1002/ijop.12273

- Лодде, О.А. Психологический анализ понятия адаптивности личности / О. А. Лодде // Современные проблемы науки и образования. Материалы Международной научно-практической конференции (Кишинёв, 30 июля 2019 г.). — Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2019. — С. 137-141. EDN: MJXQLK

- Василенко, Е. А. Социальный стресс и его влияние на социально-психологическую адаптацию личности: монография / Е. А. Василенко — Челябинск: Южно-Уральский научный центр РАО, 2019. — 272 с. EDN: XJKQZZ

- Аминев, H. A. О физиологической природе связей между эмоциональной устойчивостью и свойствами нервной системы человека / H. A. Аминев, С. А. Изюмова // Вопросы психологии. — 1978. — № 5. — С. 128-133. EDN: XOHAPL

- Марищук, В. Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса: [Учеб. пособие] / В. Л. Марищук, В. И. Евдокимов — Санкт-Петербург: Сентябрь, 2001. — 259 с.

- Зильберман, П. Б. Эмоциональная устойчивость оператора / П. Б. Зильберман // Очерки психологии. — 2000. — № 2. — С. 149-155.

- Небылицын, В.Д. Избранные психологические труды / В. Д. Небылицын — Москва: Педагогика, 1990. — 408 с.

- Кудинов, С.И. Индивидуальные особенности проявления стрессоустойчивости в контексте самоактуализации личности / С. И. Кудинов, С. С. Кудинов, А. В. Михеева // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: акмеология образования. Психология развития. — 2017. — Т. 6. — Вып. 4(24). — С. 341-348. DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-4-341-348; EDN: ZWZDSB

- Церковский, А.Л. Современные взгляды на проблему стрессоустойчивости / А. Л. Цер-ковский // Вестник Витебского государственного медицинского университета. — 2011. — Т. 10. — № 1. — С. 6-19.

- Маклаков, А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях / А. Г. Маклаков // Психологический журнал. — 2001. — Т. 22. — № 1. — С. 16-24.

- Посохова, С. Т. Психология адаптирующейся личности / С. Т. Посохова — Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ, 2001. — 240 с.

- Леонтьев, Д. А. Личностное в личности. Личностный потенциал как основа самодетерминации / Д. А. Леонтьев // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Вып. 1. / Под ред. Б. Братуся и Д. А. Леонтьева. — Москва: Смысл, 2002. — С. 56-65.

- Богомолов, А. М. Личностный адаптационный потенциал в контексте системного анализа / А. М. Богомолов // Психологическая наука и образование. — 2008. — № 1. — С. 67-73

- Посохова, С. Т. Адаптационный потенциал личности / С. Т. Посохова // Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. — 2010. — № 1. — С. 35-39. EDN: SGQSEH

- Ильин, Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е. П. Ильин — Москва: Питер, 2008. — 432 с.

- Мэй, Р. Смысл тревоги / Р. Мэй — Москва: Независимая фирма «Класс», 2011. — 384 с.

- Меллер-Леймкюллер, А.М. Стресс в обществе и расстройства. связанные со стрессом в аспекте гендерных различий / А. М. Меллер-Леймкюллер // Социальная и клиническая психиатрия. — 2004. — Т. 14. — № 4. — С. 5-11.

- Величковский, Б. Т. Социальный стресс, трудовая мотивация и здоровье / Б. Т. Величковский // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук. — 2005. — № 2. — С. 24-36. EDN: KZZFVD

- Шафиркин, А. В. Влияние социального стресса и психоэмоциональной напряжённости на здоровье мужчин трудоспособного возраста в России/ А. В. Шафиркин, А. С. Штемберг // Вестник Российского государственного медицинского университета. — 2013. — № 5-6. — С. 27-34. EDN: ULLWHN