Влияние инноваций в сфере образования на экономическое развитие общества

Автор: Воробьева Л.Е., Ковалева Ж.Б.

Журнал: Artium Magister @artium

Рубрика: Современные технологии в образовании

Статья в выпуске: 8, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14973821

IDR: 14973821

Текст статьи Влияние инноваций в сфере образования на экономическое развитие общества

Прогресс сегодня во всем мире и, конечно, в России, а также прогресс будущего — это, прежде всего, развитие на основе постоянных нововведений. Важнейшей движущей силой развития мировой экономики становится инновация, то есть процесс постоянного обновления во всех сферах жизни.

В самом широком смысле под инновациями понимаются нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также применение этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности *.

Важно отметить, что в научном мире понятие «инновация» является предметом споров и дискуссий.

Т. Воронина, О. Молчанова и А. Абраме-шин в своей коллективной статье «Управление инновациями в сфере образования» выделяют 2 основных методологических подхода к данному понятию:

-

1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса.

-

2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств. Они же приводят своеобразный международный стандарт, который определяет инновацию как «конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности»2.

По мнению авторов, ключевыми характеристиками инновации являются новизна и практическая применимость. Таким образом, можно сделать вывод, что инновации — это новшества (новые методы, идеи, изобретения), доведенные до стадии коммерческого использования и предложения на рынке. Именно с момента принятия к использованию и распространению новшества становятся инновациями.

О подходах к понятию «инновация» обращается и В. Ващенко в своей работе «Инновационность и инновационное образование». По его мнению, в рыночной экономике инновации напрямую связаны с конкуренцией (являются ее следствием), а также со стремлением формировать новые рынки3.

С данной точкой зрения невозможно не согласиться. Интересным представляется и его вывод о том, что в отличие от научного поиска, идущего изнутри субъекта, инновационный поиск мотивируется внешней средой, а основным мотивирующим фактором самих инноваций являются перемены.

Действительно, мы живем в эпоху постоянных изменений, которые затрагивают все сферы нашей жизни и деятельности. Не является исключением и сфера образования. По мнению многих ученых, именно эта сфера стоит у истоков инноваций и именно от ее инновационного развития зависит перспектива развития всех остальных отраслей.

В работе «Управление инновациями в сфере образования» коллектив авторов приходит к мнению, что сфера образования представляет одну из наиболее инновационных отраслей, во многом определяющих создание инновационного климата и конкурентоспособность экономики в целом. Характер, скорость и эффективность инновационных процессов в различных отраслях экономики и сферах деятельности существенно зависят от характера и эффективности инновационной деятельности в сфере образования. Основная причина этого заключается в том, что главный ресурс отдельного предприятия, осуществляющего инновационную деятельность, составляют знания, опыт и навыки его персонала, а их определяет уровень образования и профессиональной подготовки, полученный в высшей школе.

Проблеме инноваций в сфере образования посвящено много научных работ, но всех их объединяет идея о том, что обязательным атрибутом современного высшего образования должна быть его инновационность.

Инновации в образовании — естественное и необходимое условие его развития в соответствии с постоянно меняющимися потребностями общества. Способствуя, с одной стороны, сохранению непреходящих ценностей, с другой стороны, они несут в себе отказ от всего устаревшего и отжившего, сами закладывают основы социальных преобразований.

И действительно, изменения, происходящие в современном обществе, вызывают необходимость обновления парадигмы образования.

Рассмотрение и анализ проблем управления инновациями в сфере образования имеет первостепенное значение как на макроэкономическом и отраслевом уровнях, так и на уровне отдельной организации.

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей, во многом определяющих эффективность инновационной деятельности в других отраслях, создание инновационного климата и конкурентоспособности экономики в целом. Другими словами, характер, скорость и эффективность инновационных процессов в различных отраслях экономики и сферах деятельности существенно зависят от характера и эффективности инновационной деятельности в сфере образования 4.

Кроме того, поскольку ключевым ресурсом отдельной организации, осуществляющей инновационную деятельность, являются знания, опыт и навыки его персонала, постольку и на уровне организации сфера образования играет решающую роль в ходе инновационных процессов. То, насколько своевременно и эффективно проводится обучение, переобучение и повышение квалификации персонала, во многом определяет конкурентоспособность и эффективность инновационной организации.

В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования формируется новая, современная образовательная система. Она представляет собой глобальную систему открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, которая позволяет человеку получать непрерывное образование в течение всей его жизни.

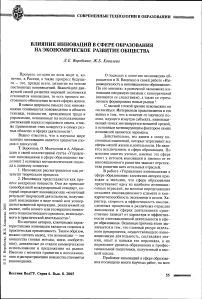

Систему инноваций в сфере образования можно представить в виде совокупности следующих элементов:

-

1. Производственные; инновации в сфере образования:

-

- технологические (новые технологии);

-

- педагогические (новые методы и приемы преподавания и обучения).

-

2. Управленческие инновации:

-

- экономические (экономические механизмы в сфере образования);

-

- организационные (институциональные формы в области образования).

Данную систему инноваций можно представить в виде схемы (см. рис. 1).

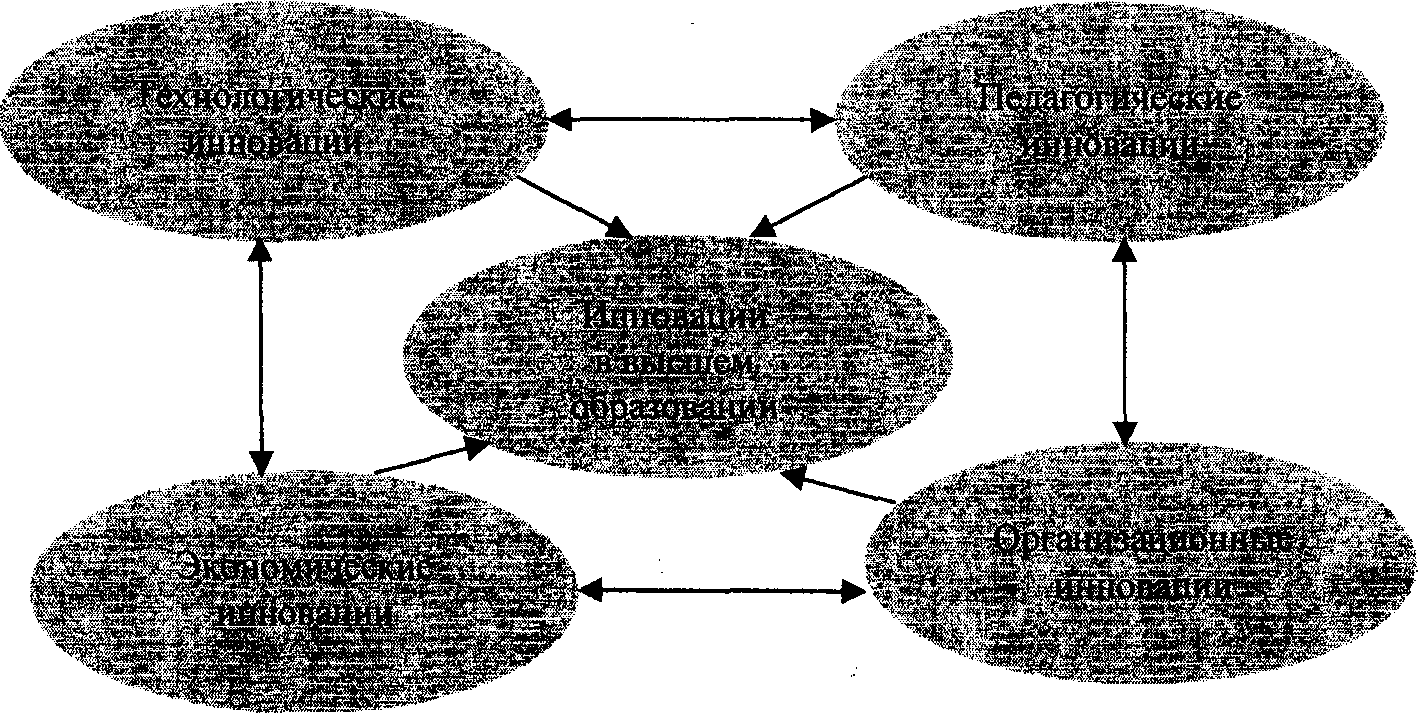

В основе развития новой образовательной системы лежат современные информационные, коммуникационные и телекоммуникационные технологии (Интернет-технология, технология электронной почты, компьютерные обучающие программы, Web-техно-логия и др.). Их применение сопровождается

Рис. 1. Система инноваций в высшем образовании

радикальными изменениями в педагогических методах и приемах, то есть педагогическими инновациями.

В связи с применением современных компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере образования происходят существенные изменения в преподавательской деятельности, месте и роли преподавателя в образовательном процессе, его основных функциях. Все это приводит к осуществлению и распространению управленческих инноваций в данной отрасли. Но внедрение производственных инноваций в течение определенного периода происходит в условиях старых управленческих структур и методов, то есть наблюдается своего рода запаздывание организационных инноваций, освоение которых является важнейшим фактором развития всей образовательной системы.

Под воздействием инновационных образовательных технологий и развития рыночных механизмов формируются экономические инновации в области образования, а именно новые механизмы финансирования образования, налоговое стимулирование.

Из рисунка 2 видно, что процесс внедрения инноваций в высшем образовании представляет собой совокупность (систему) последовательно сменяющихся и взаимопод- держивающих элементов: технологических, педагогических, экономических и организационных инноваций. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных элементов невозможно вести речь об эффективном инновационном процессе в целом.

Итак, инновации должны пронизывать все структуры и составные части образовательной системы. Для этого необходима переориентация традиционной парадигмы образования в инновационную, переход на качественно новый стратегический уровень.

Таким образом, в настоящее время образование играет важную роль в формировании инновационного пути развития экономики.

По мнению проректора Академии менеджмента и рынка В.П. Ващенко, человеческий фактор является решающим в социально-экономическом реформировании России. Однако осознание происходящего и адекватное реагирование на него явно отстают от темпов реальных изменений и нововведений, возможностей обучения и переподготовки действующих кадров и опережающей подготовки молодых специалистов5.

Рыночные преобразования, радикальная либерализация и процесс интеграции России

Рис. 2. Основные элементы инноваций в современной системе образования

в мировую экономику породили в сфере подготовки кадров проблемы, разрешение которых является наиболее актуальным.

Одной из таких проблем выступает необходимость разработки новой концепции подготовки кадров, которая должна основываться на совершенно новых принципах и подходах.

Достоинством данной концепции является то, что она учитывает инновационные аспекты системы подготовки кадров:

-

- способствует развитию и самореализации творческой личности;

-

- нацеливает на объединение перспективных научно-технических нововведений и поиск методов их практической реализации в инновации;

-

- ориентирует на подготовку высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов, системных менеджеров инновационной деятельности;

-

- позволяет рассматривать обучение и подготовку кадров как составную часть производственного процесса;

-

- создает систему непрерывного обучения и повышения квалификации кадров, интегрированную в систему производства инновационной продукции.

Помимо этого большое внимание в исследованиях уделяется роли образовательных инноваций в системе подготовки кадров.

Так, авторский коллектив членов Современного гуманитарного института (В.П. Фокина, А.В. Слива и Т.Ю. Фокина) считает, что образовательные инновации являются неотъемлемой частью системы управления качеством подготовки специалистов6.

Эффективность управления предприятием достигается, в первую очередь, за счет соответствия характеристик человеческого капитала текущим и перспективным потребностям предприятия.

Данную точку зрения разделяют кандидат экономических наук Н.Р. Кельчевс-кая и экономист М.И. Срогович в предложенном ими инновационном подходе к учебному процессу. В рамках данного подхода вуз рассматривается как «производитель», а предприятие — как «потребитель» работников интеллектуального труда. При этом они связаны законами спроса и предложения 7.

Анализируя данный подход, можно сказать, что в результате вуз получает возможность оценивать соответствие выпускаемых специалистов потребностям предприятий, а предприятие — функционировать с максимальной эффективностью.

Невозможно не затронуть еще одно понятие, тесно связанное с инновациями в высшей школе, — «инновационное образование», которое получило широкое распространение в научной терминологии.

Данному понятию приводится достаточное количество определений. Но, как представляется, особого внимания заслуживает точка зрения А. Савельева, выраженная в его статье «Инновационное высшее образование».

Под инновационным образованием он понимает образование, основанное на новых знаниях и инновационной динамике — логической последовательности технологий преобразования новых знаний в техническую и социальную реальность (товар или услугу)8.

По нашему мнению, высшее образование сегодня строится лишь на моделировании реальных процессов при достаточно высоком абстрагировании от действительности, то есть при практически полном отсутствии привязки к реальной действительности. Но развитие общества выдвигает новое требование к образованию — практическую применимость полученных теоретических знаний, а также их ориентацию не только на настоящее, но и на будущее. А это невозможно без принятия инноваций в качестве ключевого фактора развития образования.

Кроме того, сейчас, как никогда, востребованы специалисты в области инновационной деятельности. Они должны быть профессионалами, способными комплексно сочетать исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность9.

Социально-экономическая среда испытывает в настоящее время острую необходимость именно в таких специалистах. Это требование должно быть учтено и предусмотрено системой высшего образования, которая и является «формирующим механизмом» кадрового потенциала общества.

В связи с этим можно сделать вполне логическое заключение: внедрение инноваций требует новых знаний специалистов, которые, в свою очередь, должны быть получены в системе высшего образования. А это возможно лишь при условии глобальной переориентации образовательной системы, то есть при внедрении определенных новшеств — инновациях.

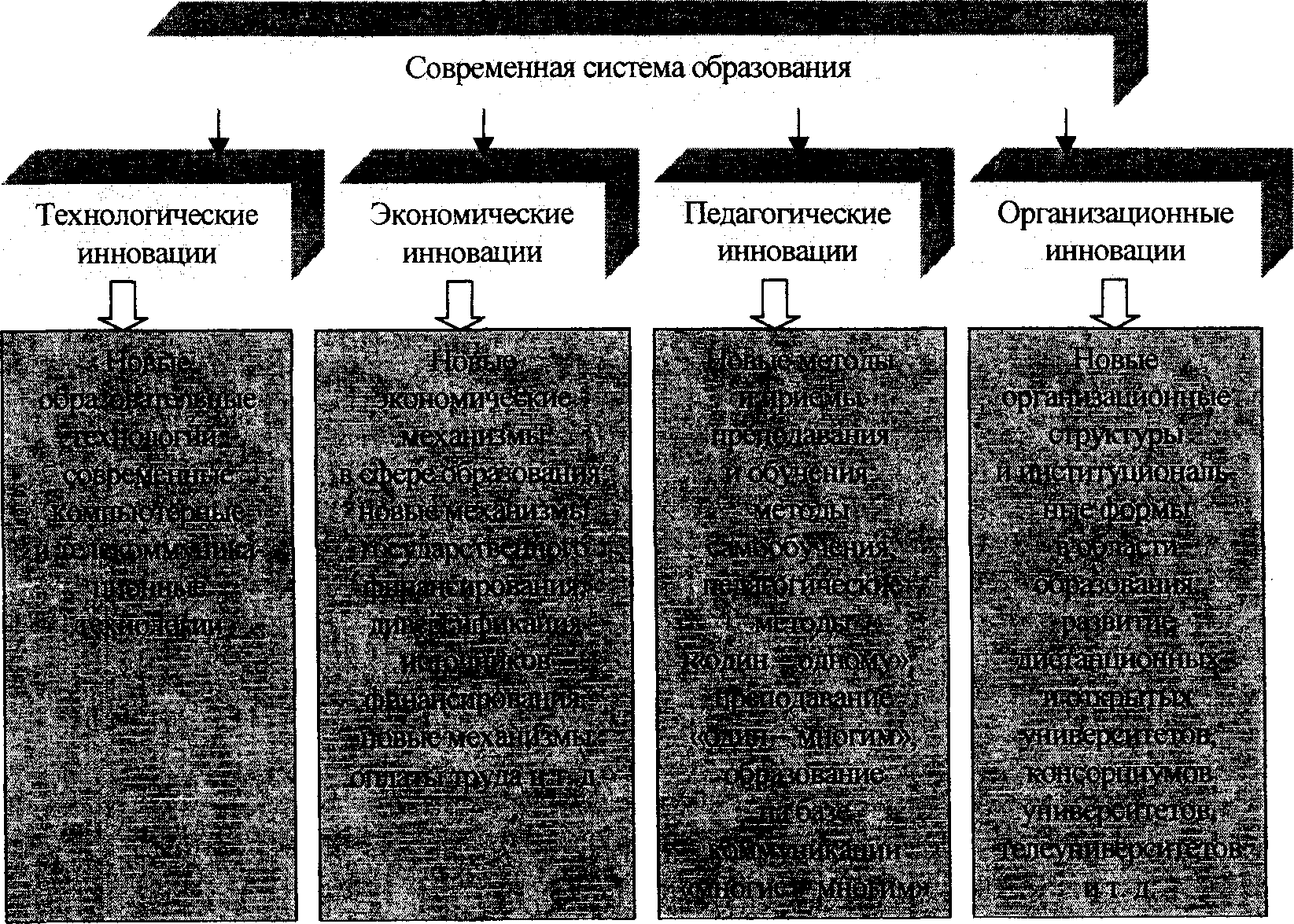

Таким образом, инновации из одной сферы распространяются в другие аналогично процессу диффузии.

Инновации в высшем образовании должны стоять у истоков инновационного развития всего общества. Но в то же время система высшего образования должна очень быстро реагировать на любые изменения в обществе — на появление новых технологий и внедрение инноваций во все сферы. Именно в этом случае высшее образование будет отвечать требованиям времени — оставаться актуальными и в будущем. Оно будет формировать новые направления инновационного развития всего общества.

Процесс развития инноваций можно представить в виде замкнутого цикла, который отображает взаимосвязь инноваций в образовании и инноваций в общем (см. рис. 3). Данная взаимозависимость осуществляется через инновационное образование, которое является результатом инновационных преобразований.

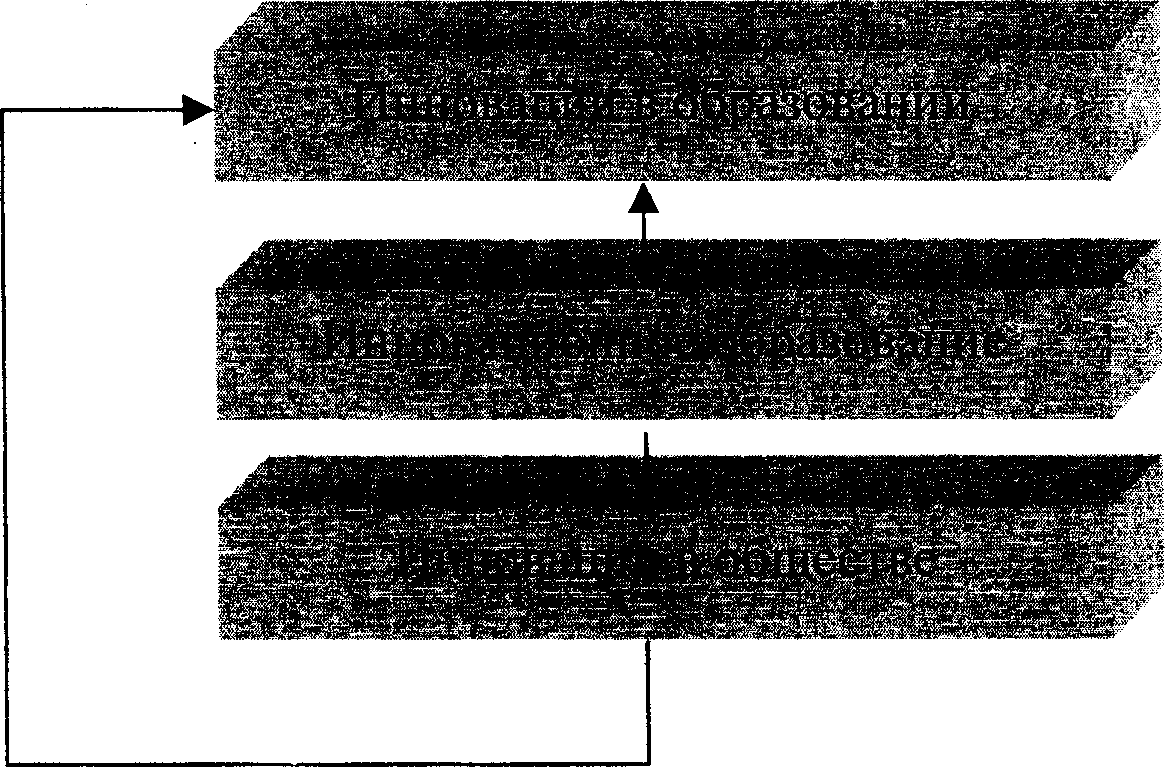

Современные университеты должны стать мощными научно-образовательными и инновационными комплексами, центрами определяющего влияния на социально-экономическое, технологическое, образовательное и культурное развитие регионов. Именно в этом должна видеться перспектива развития высшего образования в России сегодня.

Синтезируя все упомянутые точки зрения, можно сделать вывод, что система высшего образования рассматривается здесь как механизм, который призван контролировать и координировать действия по восстановлению и развитию предприятий и отдельных регионов государства.

Важно учитывать, что в настоящее время необходима разработка комплекса мероприятий, нацеленных на создание и развитие инновационно-ориентированной среды в системе высшего образования. Это позволит организовать на базе высшей школы инновационно-инвестиционную сеть, представленную различными структурами (центрами, комплексами, компаниями, институтами и т. д.), которая будет способствовать возникновению в вузах учебно-научно-инновационных комплексов (УНИК).

В итоге система высшего образования станет недостающим звеном, своеобразным «мостиком», призванным обеспечивать взаимодействие между наукой и производством.

Общее влияние инноваций в сфере образования на развитие экономики схематически представлено на рисунке 4.

Подводя итог, можно сказать, что развитие системы высшего образования является важнейшим стимулом превращения российской науки в действенный ресурс общества и государства, в приоритетно поддерживаемую систему производства знаний и их внедрения в практику, которая сочетает масштабные фундаментальные исследования с конкурентоспособными прикладными НИОКР, способствующими выходу России на мировой рынок.

Также это позволит сохранить элитную часть научного потенциала России, способного развивать фундаментальные и приклад-

Рис. 3. Взаимосвязь инноваций в образовании и обществе

Человек - главная Развитие новых форм производительная сила Инновации сотрудничества науки, общества в сфере образования образования, предпринимательства

Реформирование Вузы - центры роста

Новая концепция — образовательной ---- инновационной подготовки кадров системы и появление активности;

современной системы образование УНИК образования на базе вузов

-

▼ I I

Интеграция с реальным сектором экономики

Перспектива - интеграция в мировое образовательное и научно-техническое пространство

Рис. 4. Влияние инноваций в сфере образования на экономическое развитие общества ные исследования и создавать новые формы реализации идей с целью экономического и политического развития государства.

Список литературы Влияние инноваций в сфере образования на экономическое развитие общества

- Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратковский А.А. Универсальный бизнес-словарь. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 30.

- Воронина Т., Молчанова О., Абрамешин А. Управление инновациями в сфере образования//Высшее образование в России. 2001. № 6. С. 3.

- Ващенко В. Инновационность и инновационное образование//Alma mater. Вестник высшей школы. 2000. № 6. С. 23.

- Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов/А.Е. Абрамешин, Т.П. Воронин, О.П. Молчанова и др.; Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. М.: Вига-Пресс, 2001.227 с.

- Ващенко В.П. Образовательные программы как фактор инновационности в подготовке менеджеров//Инновации. 2000. № 7-8. С. 87.

- Савельев А. Инновационное высшее образование//Высшее образование в России. 2001. №6. С. 43.

- Академический инновационный университет/Г.А. Месяц, Ю.П. Похолков, Б.Л. Агранович идр.//Высшее образование сегодня. 2003. № 7. С. 18.