Влияние инотропной миокардиальной поддержки на показатели вариабельности сердечного ритма у пациентов с инфарктом миокарда, осложненным сердечной недостаточностью

Автор: Тарасов Николай Иванович, Чеснокова Лариса Юрьевна, Лебедева Наталия Борисовна, Исаков Леонид Константинович, Синькова Маргарита Николаевна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучить влияние инотропной миокардиальной поддержки левосименданом на спектральные и временные показатели вариабельности сердечного ритма (ВРС) у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ), осложненным сердечной недостаточностью (СН). Материал и методы. 153 пациента с Q-позитивным ИМ, осложненным СН Killip II-III, в возрасте от 34 до 84 лет - средний возраст 60 (54; 69) лет, составили две сопоставимые группы: пациенты 1-й группы (n=104) в дополнение к стандартной терапии получали левосимендан, пациенты 2-й группы (n=49) левосимендан не получали. Суточное мониторирование ЭКГ с оценкой ВРС проводилось дважды: на 1-2-е сутки (до введения левосимендана в 1-й группе) и 5-6-е сутки ИМ. Результаты. Пациенты обеих групп не различались по частоте регистрации и видам аритмий в подостром периоде ИМ. Исходные параметры ВРС были сопоставимы в обеих группах. Отмечалось значительное снижение ряда временных (SDNN, r-MSSD, pNN50) и спектральных (TP, LF, HF) параметров на 1-2-е сутки ИМ в обеих группах. В подостром периоде ИМ ВРС повышалась в обеих группах, однако на фоне введения левосимендана более существенно улучшились временные показатели (SDNN, r-MSSD, pNN50), увеличилась не только спектральная мощность низкочастотного спектра (LF), отражающего симпатический тонус, но и мощность высокочастотного спектра (HF), характеризующего парасимпатическое влияние на сердечный ритм, что косвенно может свидетельствовать о нивелировании вегетативного дисбаланса. Количество пациентов с показателем SDNN ниже 50 мс, являющимся значимым предиктором неблагоприятного прогноза, в 1-й группе уменьшилось в два раза, во 2-й группе - не изменилось. Заключение. Устранение вегетативного дисбаланса и гиперсимпатикотонии может являться одним из механизмов реализации положительного клинического и, возможно, прогностического влияния левосимендана у пациентов с ИМ, осложненным СН.

Инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, левосимендан, вариабельность ритма сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/14920041

IDR: 14920041 | УДК: 616.127-005.8

Текст научной статьи Влияние инотропной миокардиальной поддержки на показатели вариабельности сердечного ритма у пациентов с инфарктом миокарда, осложненным сердечной недостаточностью

Определение прогноза у больных ИМ является одной из важных клинических задач, поскольку определяет дальнейшие подходы к медикаментозной терапии, диспансерному наблюдению и вторичной профилактике. У пациентов с ИМ, особенно осложненным СН со снижением систолической функции левого желудочка (ЛЖ), одной из основных причин неблагоприятного исхода является развитие жизнеугрожающих желудочковых нарушений ритма (ЖНР) [1].

Низкая фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) при ИМ является важнейшим независимым предиктором развития аритмических событий и смерти [2]. Вместе с тем в многочисленных исследованиях было показано, что наряду с другими предикторами ЖНР и внезапной смерти анализ ВРС также позволяет оценить риск неблагоприятного исхода пациентов с ИМ и СН [2, 3, 4], а одним из механизмов положительного прогностического влияния ряда медикаментозных препаратов может являться повышение ВРС [5].

ВРС представляет собой изменчивость продолжительности интервалов R-R на электрокардиограмме (ЭКГ) и отражает состояние вегетативной нервной системы (ВНС). Так, снижение ВРС, в частности показателя SDNN, связано с преобладанием симпатических влияний на миокард, гиперсимпатико-тонией и вегетативным дисбалансом. Помимо временных показателей ВРС широко используются частотные (спектральные) методы анализа, позволяющие оценить волновую структуру ритма сердечной деятельности и оценить состояние отделов вегетативной нервной системы [6]. Известно, что повышенная симпатическая активность предрасполагает к развитию ЖНР сер- дца, тогда как увеличение парасимпатического тонуса обладает протекторным действием [7].

Цель исследования: изучить влияние инотропной миокардиальной поддержки левосименданом на спектральные и временные показатели ВРС у пациентов с ИМ, осложненным СН.

Материал и методы

В исследование было включено 153 пациента с Q-позитивным ИМ, осложненным СН Killip II–III, в возрасте от 34 до 84 лет – средний возраст составил 60 (54; 69) лет, из них 122 (79,7%) мужчины, 31 (20,3%) женщина. Диагноз ИМ устанавливался на основании динамики тропонина Т, характерной клиники заболевания, данных ЭКГ. Все пациенты до включения в исследование подписали информированное согласие. Протокол исследования и форма информированного согласия были одобрены Локальным этическим комитетом.

Не включались пациенты с сопутствующими заболе-

Таблица 1

Клинико-анамнестическая характеристика групп

|

Показатели |

1-я группа, n=104 (%) |

2-я группа, n=49 (%) |

p |

|

Возраст, годы, Ме (25;75) |

61(54,5–69) |

57(52–69) |

0,7 |

|

Мужской пол |

85 (81,7) |

37 (75,5) |

0,3718 |

|

Артериальная гипертония (анамнез) |

90 (86,5) |

40 (81,6) |

0,4282 |

|

Сахарный диабет (анамнез) |

27 (26) |

11 (22,4) |

0,6389 |

|

Стенокардия (анамнез) |

80 (76,9) |

31 (63,3) |

0,0774 |

|

Инфаркт миокарда первичный |

59 (56,7) |

34 (69,4) |

0,152 |

|

Передний |

65 (62,5) |

25(51) |

0,178 |

|

Нижний |

39 (37,5) |

24 (49) |

0,2420 |

|

Рецидив инфаркта миокарда |

14 (13,5) |

18 (24,5) |

0,09 |

|

ФВ ЛЖ, Ме (25;75) |

39,5 (31,5–45) |

39 (32–42) |

0,98 |

|

ЧКВ* |

32 (65,3%) |

69 (51,9%) |

0,105 |

|

ТЛТ** |

8 (16,3%) |

19 (14,3%) |

0,749 |

Примечание: * – чрескожное коронарное вмешательство, ** – тромболитическая терапия.

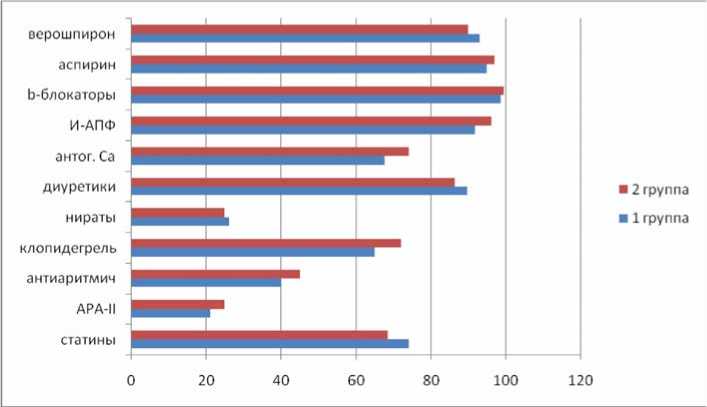

Рис. 1. Медикаментозная терапия в 1 и 2-й группах

ваниями, отрицательно влияющими на прогноз. По мере поступления пациенты рандомизировались из расчета 2:1 на две группы: 1-я группа (n=104) в дополнение к стандартной терапии получала левосимендан, 2-я группа (n=49) левосимендан не получала (табл. 1).

Исследуемые группы были сопоставимы по полу, возрасту, факторам риска, локализации ИМ, частоте рецидивирующего течения и величине ФВ ЛЖ. Сопутствующая терапия также была сопоставимой в обеих группах (рис. 1).

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру с оценкой ВРС на аппарате “Oxford” Medilog 4500–3 (США) проводилось дважды: на 1–2-е сутки (до введения левосимендана в 1-й группе) и 5–6-е сутки ИМ. ВРС изучали на основе статистического анализа полученной при холтеровском мониторировании 24-часовой записи ЭКГ с расчетом следующих показателей:

-

1) временных – средняя частота сокращений сердца в 1 мин, стандартное отклонение от средней продолжительности синусовых интервалов RR (SDNN), среднее стандартное отклонение RR всех 5-минутных фрагментов записи (SDANN), среднеквадратическое отклонение средней суммы квадратов различий между продолжительностью соседних интервалов RR (r-MSSD), процент последовательных интервалов RR, различающихся более чем на 50 мс (pNN50);

-

2) спектральных, полученных с помощью быстрого преобразования Фурье, – суммарная мощность спектра ВРС-ТР, мощность спектра ВРС в диапазоне высоких частот 90,15–0,40 Гц – НF, мощность спектра ВРС в диапазоне низких частот (0,14–0,15 Гц) – LF, мощность спектра в диапазоне очень низких частот (0,0033– 0,04 Гц) – VLF.

Значимым снижением ВРС считали значение SDNN менее 50 мс. Баланс вегетативных влияний оценивали по соотношению низких и высоких частот спектра (LF/HF).

Статистическая обработка полученных данных выполнялась с помощью пакета программ “STATISTICA 6.0” (StatSoft Inc., США). Проверка гипотезы о нормальности распределения значений количественных признаков осуществлялась с использованием критерия Колмогорова–Смирнова. Учитывая отсутствие нормальности распределения, применялись методы непараметрической статистики, для описания количественных признаков применялись (Ме) и межквартильный размах (Q25–Q75). Различие количественных параметров в независимых группах оценивали по критерию Манна–Уитни, динамику числовых параметров во времени – по критерию Вилкоксона. Для выявления связи между изучаемыми величинами применяли корреляционный анализ по Спирмену. Для сравнения частот использовался критерий соответствия Пирсона – χ2. Во всех процедурах статистического анализа уровень значимости р принимался равным или менее 0,05.

Результаты и обсуждение

Пациенты обеих групп не различались по частоте регистрации и видам аритмий в подостром периоде ИМ (табл. 2), что свидетельствует об отсутствии неблагоприятного проаритмогенного влияния левосимендана, что было продемонстрировано ранее в рандомизированных клинических исследованиях, в частности в исследовании RUSLAN [8].

Наиболее частым видом аритмий у пациентов обеих групп явилась желудочковая экстрасистолия.

Исходные параметры ВРС были сопоставимы в обеих группах. Следует отметить, что практически все пациенты в группах принимали бета-адреноблокаторы, как известно, повышающие ВРС за счет выравнивания симпа-то-вагального баланса и нормализации вегетативной регуляции сердечного ритма [9]. Отмечалось значительное снижение ряда временных (SDNN, r-MSSD, pNN50) и спектральных (TP, LF, HF) параметров (табл. 3).

Таблица 2

Частота выявления нарушений ритма на 5–6-е сутки инфаркта миокарда

|

Вид аритмии |

1-я группа, n=104 (%) |

2-я группа, n=49 (%) |

p |

|

Аритмии, за исключением НЖЭС* |

75 (72,1) |

41 (83,6) |

0,830 |

|

ЖЭС**(I–II гр Lown) |

22 (21,2) |

12 (24,5) |

0,6433 |

|

ЖЭС (III–IV гр Lown) |

36 (34,6) |

15 (30,6) |

0,7381 |

|

Суправентрикулярная тахикардия |

4 (3,8) |

2 (4,1) |

0,6266 |

|

Фибрилляция желудочков |

5 (4,8) |

3 (6,1) |

0,5014 |

|

Фибрилляция предсердий |

6 (5,8) |

4 (8,2) |

0,4039 |

Примечание: * – наджелудочковая экстрасистолия, ** – желудочковая экстрасистолия.

Таблица 3

Показатели вариабельности сердечного ритма, Ме (25;75)

|

Показатели |

1-я группа, |

n=104 |

2-я группа, |

n=49 |

р 1–3 |

р 2–4 |

|

1 1–2-е cутки |

2 5–6-е сутки |

3 1–2-е сутки |

4 5–6-е сутки |

|||

|

RRср, msec |

820 (790;867,5) |

929,5 (880;973) р1–2=0,0001 |

810 (769;849) |

834 (802;893) р3–4=0,1 |

0,08 |

0,00001 |

|

SDNN, msec |

27,3 (22,9;32,9) |

46,1 (42,9:50,2) р1–2=0,001 |

26,7 (21;31,5) |

33,9 (26,6;38,5) р3–4=0,04 |

0,51 |

0,00001 |

|

SDNNi, msec |

110,5 (99,0;118,2) |

122,9 (109,8;132) р1–2=0,08 |

109,5 (98;118) |

120 (110; 126) р3–4=0,08 |

0,81 |

0,069 |

|

r-MSSD, msec |

25,2 (24,3;2,1) |

28,1 (26,7;29,3) р1–2=0,38 |

28,1 (26,7;29,3) |

25,4 (24,5;26,2) р3–4=0,38 |

0,051 |

0,00001 |

|

pNN50, msec |

3,9 (2,1;5,4) |

3,7 (3,3;3,9) р1–2=0,19 |

4,9 (3,3;5,8) |

4,3 (3,5;4,7) р3–4=0,19 |

0,055 |

0,002 |

|

TP, msec 2 |

277,2 (206,8;299,1) |

397,2 (334,4;456,2) р1–2=0,001 |

249,6 (199,7;298,6) |

348,6 (296,9; 398,9) р3–4=0,001 |

0,23 |

0,002 |

|

VLF, msec 2 |

218,305 (128,615;278,9) |

328,67 (284,06;382,79) р1–2=0,001 |

133,2 (102,67;267,45) |

342,67 (298,31;387,56) р3–4=0,00001 |

0,0764 |

0,3177 |

|

LF, msec 2 |

95,62 (78,63;121,8) |

199,14 (188,3; 223,7) р1–2=0,0001 |

98,9 (78,8; 121,8) |

145,45 (134,8;167,7) р3–4=0,0001 |

0,7603 |

0,0000 |

|

HF, msec 2 |

15,87(13,945;18,41) |

27,3((13,945;18,41) р1–2=0,001 |

15,26(13,6;16,76) |

17,11(25,08;35,51) р3–4=0,16 |

0,0599 |

0,0000 |

|

LF/HF |

5,92(4,85;8,21) |

7,01 (6,23;8,48) р1–2=0,24 |

6,02(5,94;8,17) |

8,12(6,94;8,64) р 3–4 =0,5 |

0,29 |

0,09 |

Как исходно, так и на фоне лечения отмечались показатели SDNN, значительно отличающиеся от принятой физиологической нормы, которая составляет, по имеющимся данным, для SDNN – 141±39 мс, для RMSSD – 27±12 мс [10].

Известно, что показатели SDNN, SDNNi отражают суммарный эффект вегетативной регуляции сердца, и поэтому их снижение свидетельствует о наличии вегетативного дисбаланса с повышением симпатических и снижением парасимпатических влияний на миокард, что в конечном итоге может приводить к снижению порога возбудимости желудочков сердца с развитием ЖНР [11]. Таким образом, низкая ВРС, отражающая активацию ВНС по симпатическому типу, является высокоинформативным, независимым предиктором желудочковых нарушений ритма и внезапной смерти у пациентов с ИМ наряду с такими факторами, как регистрация поздних потенциалов желудочков, желудочковые экстрасистолы высоких градаций, снижение ФВ ЛЖ.

Следует отметить, что в целом в подостром периоде ИМ ВРС повышалась в обеих группах, однако на фоне введения левосимендана – более существенно (табл. 3).

Данные литературы о влиянии левосимендана на показатели ВРС крайне немногочисленны. В настоящем исследовании спектральный анализ ВРС показал, что в 1-й группе по сравнению со 2-й группой более значительно повысились не только симпатическая, но и вагусная составляющие спектра, в связи с чем при оценке отношения LF/HF в динамике отмечена тенденция к его росту в обеих группах, однако более выраженная среди пациентов, не получивших левосимендан. Временные показатели после введения препарата повысились в 1-й группе (SDNN, r-MSSD, pNN50), что отражает повышение

ВРС, и, следовательно, уменьшение симпатического влияния на миокард на фоне введения левосимендана. Следует отметить, что временные оценки общей ВСР (т.е. SDNN или треугольный индекс) в настоящее время считаются общепринятыми прогностическими показателями у больных ИМ, и группа наибольшего риска может быть выделена по порогу SDNN<50 мс [12]. В настоящем исследовании количество пациентов с показателем SDNN ниже 50 мс, являющимся значимым предиктором неблагоприятного прогноза, в 1-й группе уменьшилось в два раза, во 2-й группе оно не изменилось.

Заключение

Таким образом, устранение вегетативного дисбаланса и гиперсимпатикотонии может являться одним из механизмов реализации положительного клинического и, возможно, прогностического влияния левосимендана у пациентов с ИМ, осложненным СН, что требует дальнейшего изучения.

Список литературы Влияние инотропной миокардиальной поддержки на показатели вариабельности сердечного ритма у пациентов с инфарктом миокарда, осложненным сердечной недостаточностью

- Васюк Ю.А., Хадзегова А.Б., Ющук Е.Н. и др. Гибернирующий миокард и процессы постинфарктного ремоделирования левого желудочка//Сердечная недостаточность. -2001. -№ 4. -С. 181-186.

- Чикашвили Д.И. и др. Сравнительная и прогностическая значимость комплекса клинико-инструментальных показателей у больных перенесших острый инфаркт миокарда//Кардиология. -1995. -Т. 35, № 9. -С. 40.

- Nolan J., Batin P.D., Andrews R. et al. Prospective study of heart rate variability and mortality in chronic heart failure: Results of the United Kingdom Heart Failure Evaluation and Assessment of Risk Trial (UK-Heart)//Circulation. -1998. -Vol. 98(15). -P. 1510-1516.

- La Rovere M.T., Biqqer J.T., Marcus F.I. et al. Baroreflex sensitivity and heart-rate variability in prediction of total cardiac mortality after myocardial infarction. ATRAMI (Autonomic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction) Investigators//Lancet. -1998. -Vol. 351(9101). -P. 478-484.

- Лебедева Н.Б., Ардашова Н.Ю., Барбараш О.Л. Вариабельность ритма сердца у пожилых пациентов с нестабильной стенокардией и депрессивным синдромом. Эффекты сертралина//Сердце. -2013. -Т. 12, № 4(72). -С. 214-218.

- Akselrod S. Components of heart rate variability. Basis studies//Heart Rate Variability/ed. by M. Malik, A.J. Camm. -N.-Y.: Futura Publishing, 1995. -147-163.

- Рябыкина Г.В., Соболев А.В. Вариабельность ритма сердца. -М.: Оверлей, 2001. -С. 211.

- Моисеев В.С., Proder P., Руда М.Я. и др. Безопасность и эффективность левосимендана у больных левожелудочковой недостаточностью при остром инфаркте миокарда. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование (RUSSLAN)//Клиническая фармакология и терапия. -2004. -Т. 13(4). -С. 32-38.

- Kontopoulos A.G., Athyros V.G., Papageorgiou A.A., Papadopoulos G.V. Effect of quinapril or metoprolol on heart rate variability in post-myocardial infarction patients//Am. J. Cardiol. -1996. - 77, 4. -P. 242-246

- Карюхин Э.В. Старение населения: демографические показатели//Клиническая геронтология. -2000. -№ 1. -С. 56-61.

- Иванов А.П. и др. Вариабельность сердечного ритма и состояние сердечно-сосудистой системы у больных, перенесших инфаркт миокарда//Вестник аритмологии. -2000. -№ 17. -С. 33-34.

- Вариабельность сердечного ритма. Стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического использования. Рабочая группа Европейского Кардиологического Общества и Северо-Американского общества стимуляции и электрофизиологии//Вестник аритмологии. -1999. -№ 11. -С. 53-78.