Влияние институциональной среды на формирование трудового потенциала региона

Автор: Цыренова Е.Д., Гармаева Б.Ж.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (34), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен количественный и качественный анализ трудовых ресурсов региона, рассмотрены институциональные аспекты формирования трудового потенциала

Трудовой потенциал, трудовые ресурсы, институты, институциональная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/142142348

IDR: 142142348 | УДК: 331.101.262.571.54

Текст научной статьи Влияние институциональной среды на формирование трудового потенциала региона

С развитием рыночных отношений в стране происходят фундаментальные институциональные изменения российской экономики, связанные с адаптацией институциональной среды к качественно новым условиям хозяйствования. Развитие производства в новых условиях влечет рост вложений умственного и физического труда.

Именно на мезоуровне происходит формирование, распределение и использование трудовых ресурсов, чем и объясняются региональные особенности трудового потенциала. Трудовой потенциал региона представляет собой возможности и способности экономически активного населения использовать свои профессиональные знания и навыки в процессе трудовой деятельности при определенных условиях. Устойчивого развития экономики региона возможно достичь , грамотно используя трудовой потен -циал общества после проведения глубокого анализа количественных и качественных сторон трудовых ресурсов.

При исследовании количественных характеристик трудового потенциала региона особого внимания требует, в первую очередь, трудоспособная часть населения.

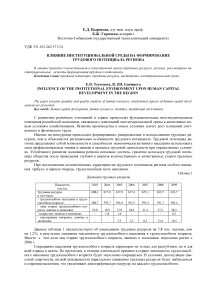

Таблица 1

Динамика трудовых ресурсов

|

Показатель, тыс.чел. |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

Трудовые ресурсы, в том числе: |

608,4 |

617,0 |

617,9 |

617,4 |

625,1 |

632,5 |

624,7 |

|

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте; |

588,7 |

592,7 |

594,9 |

595,3 |

595,4 |

591,7 |

585,4 |

|

- лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике |

19,0 |

19,9 |

17,9 |

18,6 |

21,4 |

27,3 |

28,2 |

|

- подростки, занятые в экономике |

- |

1,8 |

1,6 |

- |

- |

- |

0,5 |

|

- иностранные мигранты, занятые в экономике |

- |

- |

3,5 |

3,5 |

8,3 |

13,4 |

10,5 |

Данные таблицы 1 свидетельствуют об уменьшении трудовых ресурсов на 7,8 тыс. человек, или на 1,2%, в результате снижения численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Вместе с тем доля лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике, неуклонно растет с 2006 г.

Сокращение населения трудоспособного возраста характерно не только для республики, но и для всей страны в целом. По прогнозам, в течение длительного времени в стране численность трудоспособного населения трудоспособного возраста будет неуклонно сокращаться. В условиях депопуляции (высокой смертности, низкой рождаемости) параллельно снижению трудовых ресурсов будет наблюдаться и старение населения, что увеличивает демографическую нагрузку на каждого трудоспособного.

С 1998 г. в составе трудовых ресурсов учитываются иностранные мигранты. Максимальная численность иностранных работников составляла в 2008 г. 13,4 тыс. чел., но в результате сокращения квот на иностранную рабочую силу в 2009 г. количество привлекаемых иностранных работников снизилось до 10, 5 тыс. человек.

Принимая во внимание данные проблемы, необходимо уделять внимание повышению качества трудового потенциала. Приоритетом в вопросах развития экономики региона в данных условиях становится эффективное использование имеющихся и потенциально возможных способностей общества.

Б. Генкин, определяя содержание трудового потенциала, указывает на компоненты в его составе (здоровье, нравственность, творческий потенциал, образование и т.д.) [2, С. 81-82]. Рассмотрим наиболее важные, с нашей точки зрения, характеристики трудового потенциала - здоровье и образование.

Обращая внимание на компонент «здоровье», можно констатировать следующие неутешительные факты. Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте вырос на 7,1 пункта, показатель смертности от самоубийств с 2000 по 2008 гг. остается на высоком уровне, наблюдается рост больных с впервые установленным диагнозом (табл. 2). Здоровье является важным ресурсом в формировании трудового потенциала, в настоящее время, например, в частных компаниях уход на больничный лист не одобряется руководством, могут его и не оплатить, поэтому со стороны государства, профсоюзов нужно предпринять меры по защите интересов трудящихся. Отсутствие источников дохода, низкий уровень доходов сказываются на питании, физическом и психическом здоровье.

Таблица 2 Основные показатели уровня жизни населения

|

Демографическая ситуация |

2000 |

2003 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

Численность населения, тыс. чел. |

996,9 |

974,3 |

960,0 |

959,9 |

960,7 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет |

62,68 |

60,90 |

62,43 |

64,2 |

64,37 |

|

Общий коэффициент смертности (на 1000 человек населения) |

13,1 |

15,4 |

14,5 |

13,3 |

13,5 |

|

Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 000 человек населения соотв. возраста) |

836,6 |

1037,6 |

946,5 |

850,0 |

857,1 |

|

Зарегистрировано больных с впервые установленным диагнозом на 1000 человек населения |

490,9 |

573,3 |

634,5 |

636,8 |

640,6 |

|

Коэффициент смертности от самоубийств (число умерших на 100 000 человек населения) |

83,8 |

87,6 |

77,2 |

70,4 |

73,3 |

Для самоутверждения и поддержания жизни на приемлемом уровне людям необходима работа. От работы зависит материальный достаток и социальный статус человека. Безработица усиливает социальную напряженность, ведет к негативным последствиям в обществе. Данные таблицы 3 показывают, что численность безработных в 2009 г. в республике составила 64,2 тыс. человек, или 10,3% трудовых ресурсов. Высокий уровень безработицы явился следствием кризиса, начавшегося в конце 2008 г. и проявившего себя в полной мере в 2009 г.

Таблица 3

Динамика общей численности безработных

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Всего, тыс. чел. |

60,7 |

59,1 |

56,5 |

64,2 |

Средний возраст безработных в 2009 г. составил 36,1 года. Более 44% безработных - в возрасте до 30 лет, каждый четвертый – моложе 25 лет [3].

Более трети безработных (35%) составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. Наиболее востребованы на сегодня рабочие профессии. По сравнению с 2007 г. выпуск в учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования, сократился на 10%, в учреждениях среднего профессионального образования – на 4%. Данная ситуация сложилась ввиду утраты престижа рабочих профессий, что обусловлено, главным образом, низкой оплатой труда. Рассматривая компонент «образование» трудового потенциала, можно отметить, что в 2008 г. по сравнению с 2000 г. наблюдается достаточно высокая численность студентов как средних специальных учебных заведений, так и высших (табл. 4). Из общей численности трудовых ресурсов в 2009 г. 8,4%, или 52,4 тыс. человек трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, учились с отрывом от работы. Большинство из них (40%) – это студенты государственных и негосударственных высших учебных заведений, 22%-учащиеся средних профессиональных, 19% - начальных профессиональных, 18% - общеобразовательных учреждений. Эти данные говорят о высоком стремлении получения высшего образования: многие получают не один, а два и более дипломов об окончании высшего учебного заведения. Образование имеет огромную значимость при трудоустройстве и приобрело большую ценность для общества.

Таблица 4

Динамика численности студентов

|

Численность студентов (на 10 000 человек населения) |

2000 |

2003 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

Средних специальных учебных заведений |

165 |

192 |

217 |

206 |

199 |

|

Высших учебных заведений |

243 |

306 |

357 |

441 |

424 |

Необходимо отметить, что основу поведения индивида, в том числе трудового поведения, составляет ценностная система общества. Важным фактором, влияющим на качество и характер трудового потенциала, является институциональная среда региона, вся совокупность социальных, политических, экономических институтов. Поведение отдельного члена общества, приводящее к выбору той или иной профессии, его дальнейшему трудоустройству, формируется в рамках как внешних, так и внутренних возможностей и ограничений, которые образуют правила поведения индивида. Эти правила исходят из формальных и неформальных норм общества, стереотипности или ментальности поведения и отношения общества к поведению ее отдельного члена. Всю совокупность подобных правил представляют институты.

Таким образом, в основе трудового поведения лежит институциональный механизм. К формальным институтам, регулирующим отношения между работниками и работодателями, можно отнести трудовое законодательство, государственные (например, Центр занятости населения) и частные кадровые агентства, профсоюзы. Неформальные институты включают в себя культурные и социальные ценности, типы трудовых практик, социализацию индивидов, систему ценностей труда, образование, религию, нравственность, трудовую этику, трудовую дискриминацию, уровень коррупции в регионе, традиции общества, влияющие на характер трудовых отношений.

Выделим характерные особенности институциональных изменений, обусловливающих закономерности развития трудового потенциала региона.

Главным субъектом регулирования является государство, устанавливающее «правила игры» и поддерживающее их исполнение посредством законов, постановлений, указов, кодексов. На характер трудовых ресурсов Республики Бурятия во многом повлияла действовавшая многие годы система административно-командного хозяйствования. Трудовые ресурсы регионов равномерно распределялись по всей стране, и государство рассматривало человека в составе целого, ущемлялись интересы индивида, по сути человек не имел выбора профессиональной деятельности применительно своим знаниям и умениям.

Рынок труда, где формируется спрос и предложение рабочей силы как таковой, отсутствовал. Вопросами трудоустройства занималась государственная служба занятости, которая и удовлетворяла потребности регионов в трудовых ресурсах. В существовавшей системе оплаты труда, производившейся по твердым тарифным ставкам, отсутствовали действенные механизмы мотивации и стимулирования работников. Институт права собственности на рабочую силу находился у власти.

Реформация экономики в 80-х гг. создала условия для формирования рынка труда. Институт права собственности на рабочую силу теперь перешел к индивиду. Индивид получил право «самотрудоуст-ройства». С введением института частной собственности появились частные компании. Институциональная среда рыночной экономики создала соответствующие стимулы и сыграла решающую роль в формировании определенного типа знаний, нацеленных на поиск новых продуктов, технологий, новых организационных форм.

Произошел массовый отток трудовых ресурсов из государственного в частный сектор, где вознаграждение за труд было на порядок выше. Однако сложившаяся под влиянием коллективизма ментальность индивидов не позволила адаптироваться к новым условиям институциональной среды, что в итоге привело к закрытию многих компаний и породило массовую безработицу. В рыночных условиях развивается предпринимательство, главными характеристиками которого являются инициативность, гибкость, быстрота в принятии решений. Однако работников постсоветского периода в основной массе можно было охарактеризовать больше как исполнителей, а не предприимчивых людей (например, в советский период сложилось общее представление, что «инициатива наказуема»).

В условиях трансформаций институциональная система становится неустойчивой, что ведет к распространению латентных форм управления, связанных с функционированием теневых организаций (нелегальный бизнес, трудовая миграция и т.п.). Их деятельность снижает эффективность регулирования, порождает коррупцию, неправовые трудовые практики.

Процесс реструктуризации институтов командной экономики затянулся на весьма длительный срок, что объясняет запаздывание в принятии законов о труде, миграции, молодежной занятости, образовании. Традиции коллективизма и государственный патернализм повлияли и на ментальность населения, которая характеризуется слабостью трудовой этики, склонностью к смирению и покорности, низкими активно-достижительными ценностями [1, С. 67].

В настоящее время среди основных черт молодого поколения можно выделить амбициозность, индивидуализм, потребительское поведение и отношение. Молодые люди в отличие от людей старшего поколения, чья заработная плата исходила из трудового стажа, хотят получить «все и сразу». Большинство в ближайшем будущем видят себя управленцами, менеджерами с солидным достатком. Такое желание молодых людей позволяет выявить причину диспропорции системы образования и занятости: на сегодня вузами выпускается громадное число экономистов, юристов, которые в дальнейшем из-за ограниченного спроса рынка труда не могут трудоустроиться по специальности.

Необходимо подчеркнуть, что серьезный дисбаланс заработной платы по отраслям промышленности привел к недостатку квалифицированных работников в важных для региона, но низкооплачиваемых сферах производства, и переизбытку низкоквалифицированных дипломированных специалистов в престижных и высокооплачиваемых отраслях. Например, работа в банковской сфере привлекает не только высокой заработной платой, но также и надежностью и возможностью карьерного роста. По этим причинам люди предпочтение в образовании отдают экономической и финансовой сферам. Профессия более половины безработных выпускников вузов не отвечает их склонностям, более того, не соответствует потребностям регионального рынка труда.

Характеризуя трудовой потенциал индивида, можно отметить, что в массе изначально рядовой человек ленив, старается избегать работы, не любит ответственности. Принимая во внимание данную ментальность, можно предположить, что этим в значительной степени объясняется высокий уровень безработицы. Специфика отношения членов общества к труду связана с существовавшей системой государственного устройства, подвергшейся неизбежной трансформации.

Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов в регионе составляет одну из важнейших задач социально-экономического развития хозяйственного комплекса. Для ее решения требуется коренное изменение идеологии и политики в отношении человеческого фактора, значительное увеличение вложений в трудовой потенциал.