Влияние института связей с общественностью на социальные институты и процессы

Автор: Герасимова Галина Ивановна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - доказать на основе контент-анализа печатных СМИ, что в России на протяжении последних 20 лет активно формиру-ется новый социальный институт - связи с общественностью. Данные контент-анализа свидетельствуют, что происходит активное инкорпорирование связей с общественностью в повседневные социальные практики других социальных институтов, что оказывает по-зитивное влияния на современные социальные процессы.

Связи с общественностью, социальное взаимодействие, репутация, общественный институт, обратная связь, контент-анализ, печатные сми

Короткий адрес: https://sciup.org/14936660

IDR: 14936660 | УДК: 316.77

Текст научной статьи Влияние института связей с общественностью на социальные институты и процессы

Современное состояние российского общества как сложной, открытой системы социальных отношений, нуждается в научном исследовании важнейших процессов и явлений, среди которых изучение современных социальных институтов – одно из приоритетных направлений. Особенно актуальным оказывается процесс изучения относительно новых, формирующихся институтов, к которым относятся связи с общественностью, так как с их помощью «соединяются усилия заинтересованных субъектов в конструктивном диалоге с целью достижения взаимопонимания и гармонизации общественных отношений» [1, с. 42]. Переход связей с общественностью на институциональный уровень позволяет распространить новые интегральные практики на другие социальные институты российского общества с целью формирования репутационного капитала субъектам общественных отношений, генерации конструктивного социального взаимодействия на принципах обратной связи. По мнению Е. Князевой, в современном обществе «решающую роль играют конструктивистские установки, связанные, с одной стороны, с технологиями управления социальными инновационными процессами, а с другой – со становлением новой этики связи, солидарности, толерантности, партисипации» [2, c. 7]. Следовательно, практическое использование профессиональных связей с общественностью в институциональной сфере обеспечивает достижение положительных социальных эффектов, среди которых важнейшим является установление доверительных (консенсуальных) отношений между взаимодействующими субъектами.

С целью получения сведений о том, как проявляют себя связи с общественностью (далее – СО) в других институтах, как используются методы создания симметричных и согласованных коммуникаций в обществе, а также с целью выявления уровня инкорпорирования СО в социум, в 2013 г. был проведен контент-анализ, который, являясь стандартной методикой общественных наук, направлен на исследование текстовых массивов и позволяет получить информацию как количественного, так и качественного типа. Характер извлеченных сведений определяется исследовательскими задачами, поэтому был выбран количественный тип контент-анализа материалов прессы (печатных СМИ), позволяющий отследить изменения в степени репрезентации формирующегося института связей с общественностью в социально-экономическом и социально-политическом пространстве общества. Своеобразие прессы заключается не только в особой информационной функции, в сложности структуры, но и в разнообразии ее жанров. Являясь источником оперативной информации о процессах и явлениях, происходящих в повседневных социальных практиках, газеты и журналы являются своеобразным зеркалом общественного мнения. В выборку контент-анализа попали печатные издания издательского дома «КоммерсантЪ»:

журналы «Власть» и «Деньги»; газета – «КоммерсантЪ». Объект исследования был определен не случайно и явился следствием выделенных критериев, которым соответствуют исследуемые издания. Среди них – длительный период выхода издания; доступность материалов всех номеров для анализа и удобная, детализированная система поиска на сайте издательского дома. Дополнительными признаками стали следующие: высокий рейтинг; большой тираж; читательская аудитория, составляющая экономически и политически активные страты общества.

На первом этапе исследования были выделены единицы анализа – термины, составляющие семантическое поле изучаемого феномена: «пиар», «связи с общественностью», PR; далее обозначены единицы счета или элементы, подлежащие фиксации в процессе анализа: название статьи; автор; номер журнала; дата; расположение единицы анализа (заголовок; количество упоминаний единиц анализа в одной статье; тональность высказывания (позитивное (+), негативное (–), нейтральное (0)); в связи с каким событием упоминается; уровень (международный, федеральный, региональный, муниципальный); институт/сфера деятельности (политика, экономика и т.п.); перспектива (долгосрочная, среднесрочная, краткосрочная).

На втором этапе в поисковую систему вводились искомые единицы анализа и по результатам запроса рассматривалась каждая статья, в которой они встречались. Для фиксации результатов в статистическом пакете SPSS Statistics 19.0 была создана матрица. Все данные вносились в нее непосредственно в процессе просмотра статьи. В ходе анализа фиксировалась только встречаемость исследуемых терминов. Это обусловлено большим количеством публикаций, в которых попадались отобранные единицы анализа, что, в свою очередь, обусловлено длительным периодом и частотностью выхода изданий.

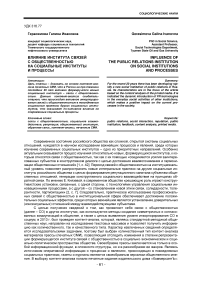

Результаты исследования свидетельствуют о том, что упоминаемость института связей с общественностью в журналах примерно одинаковая, а в газете она выше благодаря б о льшей периодичности выходов в печать. Интерпретация полученных результатов свидетельствует, что чаще всего встречается термин «пиар» – 42,4 %; на втором месте латинская аббревиатура (PR) – 32,1 %; на третьем – экспликация «связи с общественностью» – 25,5 %. Полученные показатели свидетельствуют, что рассматриваемые термины упоминаются, в основном, в нейтральной тональности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Тональность упоминаемых терминов

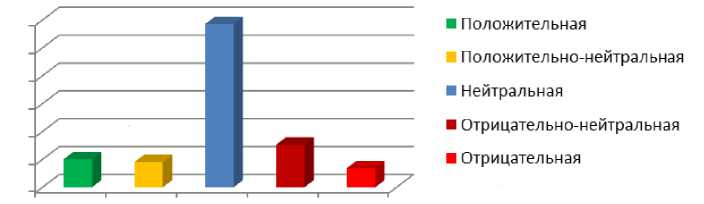

Уровень использования связей с общественностью свидетельствует о том, что наиболее интенсивно они представлены федеральными структурами и в меньшей степени – субъектами регионального управления (рисунок 2).

■ Международный

■ Федеральный

■ Региональный

Муниципальный

Рисунок 2 – Уровень применения термина

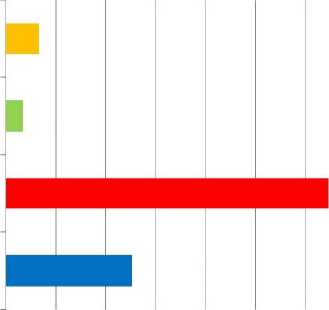

Причины такого явления объясняются незначительными бюджетами, выделяемыми на соответствующую деятельность и незаинтересованностью регионального руководства в связях с общественностью на местном уровне. Закономерными выглядят полученные данные по направлению реализации практики связей с общественностью. Большая часть упоминаний приходится на среднесрочную перспективу, что свидетельствует о недостаточном развитии долговременного планирования связей с общественностью (рисунок 3).

Частота упоминания связей с общественностью в контексте деятельностной парадигмы более чем в пять раз превышает их упоминание как социального института. Полученные цифры – свидетельство того, что институциональный уровень СО не достиг в своем развитии зрелости и данный феномен является для России относительно новым явлением.

Важными для исследования являются сведения о том, какие российские институты наиболее активно используют связи с общественностью для презентации себя в публичном пространстве. Достаточно обоснованным выглядят данные о том, что чаще всего (40,3 %) к СО прибегают в экономической сфере, включая бизнес и рекламу. Это закономерно, так как данная сфера является наиболее динамично развивающейся и конкурентной. В политике благодаря активным электоральным процессам также достаточно часто обращаются к инструментарию связей с общественностью (33 %). Представители законодательной и исполнительной власти постоянно взаимодействуют с гражданами, им необходима положительная репутация, от которой зависит избираемость, качество демократии и гражданского общества. Данные институты значительно опережают другие социальные институты, что говорит о неравномерности распределения СО в российской социальной практике (рисунок 4).

Рисунок 4 – Упоминание связей с общественностью относительно социальных институтов

Таким образом, контент-анализ позволяет обнаружить высокий уровень инкорпорирования связей с общественностью в современный социум постсоветского периода, а также доказать, что на протяжении последних лет происходит активное развитие и становление российского института связей с общественностью, а его методы и инструменты используются в социально-экономической и политической сферах общества, что служит источником положительных общественных преобразований.

Ссылки: