Влияние экономической ситуации на социальную стратификацию российского общества

Автор: Корякина Елена Анатольевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 12, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ динамики социальной стратификации населения России. Дана характеристика факторов, определяющих степень стратификации населения. Представлены различия степени социальной стратификации российского и европейского обществ. Приведены сравнительные показатели снижения реальных доходов населения страны. Отражена динамика расходов на социальную сферу в федеральном бюджете. Предложены возможные направления снижения степени расслоения населения на государственном уровне.

Коэффициент фондов, коэффициент джини, социальная стратификация, богатые, бедные, средний класс, экономический кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/14937188

IDR: 14937188 | УДК: 316.4:33(470

Текст научной статьи Влияние экономической ситуации на социальную стратификацию российского общества

Доходы населения изначально распределены неравномерно исходя из экономических, социальных, демографических, психологических, политических и географических факторов. Повышение экономической нестабильности в стране отражается также на уровне и качестве жизни населения. Неравномерность распределения доходов можно проанализировать на основе коэффициента фондов и коэффициента Джини.

Социальная стратификация – это социальное расслоение, основанное на различии занимаемых населением социальных позиций, предоставляющих доступ к определенному объему социокультурных благ [1]. Степень социальной стратификации населения рассматривается на основе критериев дохода, образования, власти и престижа. Наиболее сложно определяемой цифровой категорией является престиж в связи с тем, что степень перемещения в России между стратами менее сложная, чем в сложившемся столетиями западном обществе, а понятия престижа у выходцев из разных слоев существенно разнятся. Н.Е. Тихонова отмечает, что «в сознании населения российское общество имеет такое устройство, где основная часть населения противостоит его верхушке, существует сильная социальная дифференциация, а большинство населения сосредоточено в наиболее бедных слоях» [2, с. 67].

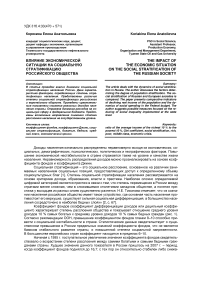

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов или децильный коэффициент) характеризует степень расслоения общества и показывает отношение среднего уровня доходов 10 % самых богатых к среднему уровню доходов 10 % самых бедных граждан (рис. 1). Согласно рекомендации ООН, превышение коэффициентом фондов планки 8–10 способно привести к социальной нестабильности в стране. Статистические данные свидетельствует о существенном превышении в России предельных значений коэффициента фондов, что не является базисом стабильного развития страны, и повышенной степени социальной напряженности. В большинстве европейских стран коэффициент находится в пределах 6–10.

Начиная с 1995 г. поступательное увеличение значения коэффициента фондов свидетельствовало о возрастании степени расслоения между самими богатыми и самыми бедными гражданами страны. Худшее значение данного показателя в России пришлось на 2007 г. – период, когда коэффициент фондов поднялся до 16,7; с тех пор он относительно стабилен либо снижа- ется. Однако тенденция снижения, появившаяся после 2007 г., очень незначительна и формируется в основном благодаря социальным программам при поддержке правительства страны. Несмотря на снижение дифференциации доходов, бедность в стране не сокращается.

Рисунок 1 – Коэффициент фондов в России в 1995–2014 гг., раз [3]

Различные социологические исследования определяют уровень бедности в России в пределах 8–25 %, а численность среднего класса в соответствии с европейскими критериями на уровне 6–10 %. Кроме того, в стране существует категория «работающая бедность», что является исключением для развитого мира. Основными критериями для стратификации населения России послужили среднемесячный уровень дохода на каждого члена семьи, а также качество и площадь находящихся в собственности жилых помещений. Значимым является вывод, что «ос- новная причина появления бедности в России – макроэкономические факторы и состояние рынка труда» [4]. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2015 г. увеличилась до 15,3 % по сравнению с 13,8 % в первом квартале 2014 г. и 11,2 % за 2014 г. [5].

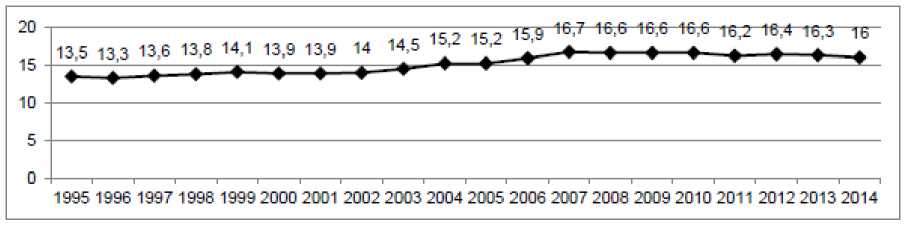

Коэффициент Джини – это индекс концентрации доходов, приближение которого к единице увеличивает степень неравенства доходов населения страны (рис. 2).

1005 1006 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рисунок 2 – Коэффициент Джини в России в 1995–2014 гг. [6]

Коэффициент Джини свидетельствует о том, что бедность в России не снижается даже в относительно стабильные экономические периоды. Тенденция снижения уровня и качества жизни наблюдается на протяжении всего постсоветского периода. В стране существует значительный слой граждан, реальные доходы которых не достигают прожиточного минимума. Значительно усилилась межотраслевая и межрегиональная дифференциации доходов и заработной платы. К наиболее богатым регионам относятся, прежде всего, добывающие территории, а к бедным – регионы с низкой долей промышленного сектора. Уровень экономического развития территории проецируется на степень благосостояния проживающего на ней населения [7]. На государственном уровне необходимы детальный анализ причин бедности и формирование программ по ее уменьшению. Расширение конкурентоспособной производственной активности автоматически снизит степень социальной напряженности на территории и социальной стратификации проживающего там населения. Еще одним фактором усиления социальной стратификации населения России является относительно низкая территориальная мобильность населения по сравнению развитыми странами.

Наряду с диаметрально противоположными группами богатых и бедных, являющимися основами для анализа коэффициентов фондов и Джини, в российском обществе присутствует средний класс. Если в западном обществе средний класс, существующий не одно столетие, составляет от 50 до 80 % населения, объединяющих в своем составе различные группы предпринимателей, квалифицированных рабочих, инженеров, служащих, чиновников и т. д., то не столь многочисленный российский средний класс не стремится стать основой поступательного развития страны и стабильного снижения уровня социальной стратификации.

За последние двадцать лет наиболее значимыми кризисными периодами в истории России были 1998 и 2008 гг., существенное значение на экономику страны оказывает и кризисная ситу- ация 2014–2015 гг. Различные кризисные этапы корректируют социальную стратификацию населения страны. Значимой является статистическая информация: соотношение денежных доходов населения и величины прожиточного минимума в первом квартале 2015 г. снизилось до 260,9 % по сравнению с 295,3 % в первом квартале 2014 г.; среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника – до 262,9 % с 303,4 %; среднего размера назначенных пенсий по старости – до 162,5 % с 183,6 % [8].

Проект расходов федерального бюджета на 2015 г., формировавшегося в условиях падения цен на нефть, введения санкций, снижения роста российской экономики, предусматривает снижение расходов по разделам «образование» на 4,6 % и «здравоохранение» на 18,7 %. В то же время предусматривается увеличение затрат на социальную политику на 18,9 %. Расходы на социальную сферу в 2015 г. составят порядка 34 % расходной части бюджета страны, что немного выше уровня расходов 2014 г.

Одновременно с оптимизацией расходов на социальную политику государство должно стимулировать повышение степени социальной ответственности бизнеса, способствующей социально-экономическому развитию регионов, снижающей уровень социальной напряженности и создающей основу для повышения качества жизни населения [9; 10].

Снижение социальной напряженности в обществе, преодоление возрастания расслоения населения страны возможно при следующих условиях:

-

– значительный рост экономики страны на основе ее перехода от сырьевой к инновационной основе;

-

– создание необходимых условий для формирования высококвалифицированной рабочей силы, отвечающей требованиям конкурентоспособного инновационного производства;

-

– расширение самозанятости и повышения малообеспеченным трудоспособным населением своего материального положения, в том числе посредством вовлечения в предпринимательскую деятельность;

-

– корректировка механизма определения численности нуждающегося в социальной помощи населения, в особенности по существенно отличающимся в уровне экономического развития регионам страны, при увеличении ее размеров наиболее нуждающимся, социально незащищенным категориям;

-

– модернизация системы социальной помощи, внедрение новых социальных технологий и форм помощи наиболее уязвимым слоям населения.

Ссылки и примечания:

-

1. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 302.

-

2. Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реальность. М., 2014. 408 с.

-

3. Рисунок составлен автором на основе данных: Росстат [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 07.06.2015).

-

4. Тихонова Н.Е. Указ. соч.

-

5. Росстат …

-

6. Рисунок составлен автором на основе данных: Росстат …

-

7. Корякина Е.А. Влияние инноваций на уровень социально-экономического развития региона // Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / отв. ред. В.В. Пленкина. Тюмень, 2012. С. 119–124.

-

8. Росстат …

-

9. Корякина Е.А. Влияние социальной ответственности бизнеса на развитие региона присутствия организации // Теория и практика общественного развития. 2015. № 8. С. 15–17.

-

10. Корякина Е.А. Социальная ответственность бизнеса: особенности формирования в российском сообществе // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4. Ч. 1. С. 940–944.

Список литературы Влияние экономической ситуации на социальную стратификацию российского общества

- Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 302.

- Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реальность. М., 2014. 408 с.

- Рисунок составлен автором на основе данных: Росстат . URL: http://www.gks.ru/(дата обращения: 07.06.2015).

- Тихонова Н.Е. Указ. соч.

- Росстат..

- Рисунок составлен автором на основе данных: Росстат..

- Корякина Е.А. Влияние инноваций на уровень социально-экономического развития региона//Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием/отв. ред. В.В. Пленкина. Тюмень, 2012. С. 119-124.

- Росстат.

- Корякина Е.А. Влияние социальной ответственности бизнеса на развитие региона присутствия организации//Теория и практика общественного развития. 2015. № 8. С. 15-17.

- Корякина Е.А. Социальная ответственность бизнеса: особенности формирования в российском сообществе//Экономика и предпринимательство. 2015. № 4. Ч. 1. С. 940-944.