Влияние экспериментального гипертиреоза на энергетику скелетной мышцы

Автор: Соболев В.И.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Медицина и здоровье

Статья в выпуске: 4 (22), 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе в опытах in situ установлено, что при экспериментальном гипертиреозе (ежесуточное п/к введение трийодтиронина до достижения температуры тела 39,0±0,10С) переднеберцовая мышца приобретает более высокие функциональные способности, что выразилось в увеличении максимальной силы изометрического сократительного акта (+11%); такой положительный эффект не распространялся на работоспособность скелетной мышцы.

Скелетная мышца, гипертиреоз, сила изометрического сокращения

Короткий адрес: https://sciup.org/140271432

IDR: 140271432

Текст научной статьи Влияние экспериментального гипертиреоза на энергетику скелетной мышцы

Введение. Гормональный контроль физиологических функций по-прежнему является предметом интенсивных исследований [1‒3]. Важное место в такого рода исследованиях занимают вопросы, касающиеся выяснения характера влияния различных моделей гипертиреоза на энергетику скелетной мышцы, в частности на показатели, отражающие силу, развиваемую мышцей, и ее работоспособность [1, 2].

Целью работы явилось выяснение характера влияния экспериментального гипертиреоза на силу изометрического сокращения мышцы в условиях in situ.

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены на 24-х взрослых белых крысах-самцах со средней исходной массой 302 ± 3 г. У крыс первой группы (n=12) формировался экспериментальный гипертиреоз. Используемая модель экспериментального гипертиреоза вызывалась путем подкожного введения трийодтиронина в дозе 30 мкг/кг ежесуточно в течение 10-12 дней. Учитывая индивидуальную чувствительность к гормону, которая у белых крыс чрезвычайно вариабельная, число инъекций в разных случаях колебалось в пределах 20‒30 %. Инъекции осуществлялись под постоянным контролем ректальной температуры и прекращались после достижения уровня 38,9‒39,10С.

Контрольная группа животных (n=12) совместно с гипертиреоидными крысами содержались в условиях вивария при температуре 22‒26 0С, получая в избытке стандартный корм и воду.

Ход опыта был следующим. Животное наркотизировалось (этаминал натрия в/б в дозе 75 мг/кг внутрибрюшинно), а затем фиксировалось в станке установки. Далее препаровался малоберцовый нерв, который в дальнейшем помещался в погружной электрод. Без нарушения естественной теплоизоляции отсекалось дистальное сухожилие передней большеберцовой мышцы. Сухожилие жестко крепилось к тензодатчику, что позволило регистрировать силу изометрического сокращения скелетной мышцы. Сила максимального изометрического сокращения выражалась в ''Ньютонах – Н ''.

В процессе опыта на нерв наносилось электрическое раздражение импульсами электростимулятора частотой 60 имп/с при длительности прямоугольного импульса 100 мкс. Во всех опытах величина электрического раздражения нервно-мышечного препарата выбиралась выше пороговой, что позволяло мышце сокращаться с предельной силой. Всего регистрировалось 10 циклов сократительного акта.

Полученный цифровой материал обрабатывался общепринятыми методами параметрической вариационной статистики.

Результаты исследований и их обсуждение. Используемая модель экспериментального гипертиреоза характеризовалась развитием классических симптомов (таблица) ‒ гипертермии (+1,0±0,14 0С), ростом уровня потребления кислорода (+5±0,6 мл/кг/мин), тахикардией (+64±6 уд/мин) и потерей массы тела (-18±5 г).

Таблица ‒ Влияние тиреоидного статуса на некоторые физиологические показатели у белых крыс

|

Группа |

Физиологический показатель |

|||

|

Ректальная температура, 0 С |

Потребление кислорода, мл/кг мин |

Частота сердечных сокращений, уд/мин |

Масса тела, г |

|

|

Гипертиреоз n=12 |

39,0 ± 0,1 (+1,0 ± 0,14) P<0,05 |

26 ± 0,4 (+5 ± 0,6) P<0,05 |

466 ± 6 (+64 ± 8) P<0,05 |

302 ± 4 (-18 ± 5) P<0,05 |

|

Контроль (К-группа) n=12 |

38,0 ± 0,1 |

21 ± 0,4 |

402 ± 4 |

320 ± 3 |

Примечание: в таблице в круглых скобках приведены различия относительно аналогичных данных для крыс контрольной группы

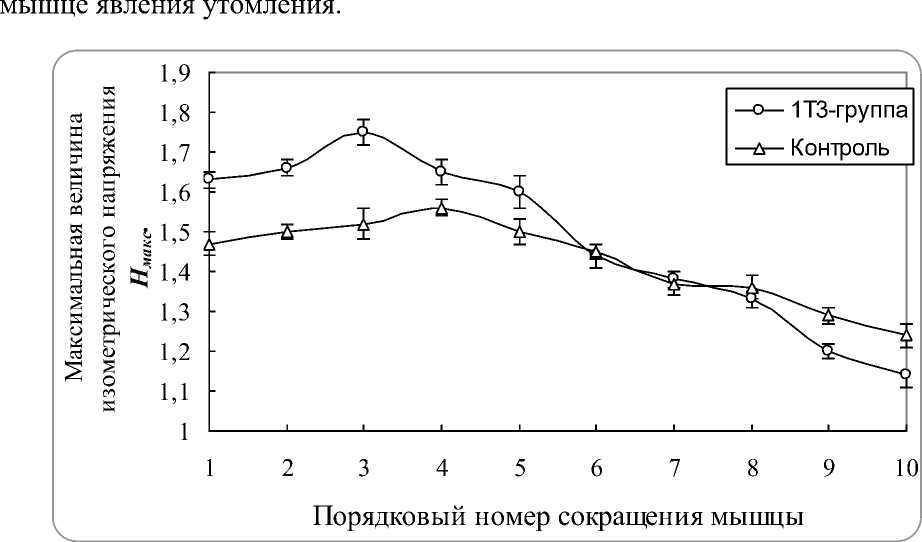

Результаты измерения максимальной силы (Нмакс) изометрического сокращения скелетной мышцы позволили прийти к следующим выводам. Во-первых, у крыс контрольной группы при первом изометрическом сокращении максимальная сила, развиваемая мышцей, соответствовала 1,47±0,03 Н. В дальнейшем, в ходе повторяющихся сокращений (рисунок), показатель изометрической силы сокращения мышцы постепенно нарастал и становился наиболее высоким на 4-ом сокращении (1,56±0,02 Н), что в сравнении с первым сокращением было на 0,09±0,036 Н больше (+6%, р<0,05). Такое явление объясняется так называемым эффектом врабатывания мышцы. К окончанию опыта (10-е сокращение) переднеберцовая мышца контрольных животных сокращалась с силой 1,24±0,03 Н, что было на 16% ниже (р<0,05) исходной. Этот факт свидетельствует о развитии в скелетной

Рис. Значение максимальной величины изометрического напряжения, развиваемого переднеберцовой мышцей белых крыс с различным тиреоидным статусом

Во-вторых, многократное введение животным трийодтиронина вызывало четкие однонаправленные изменения со стороны силовой характеристики сокращения мышцы, свидетельствующие о повышении ее сократимости (рисунок). Так, исходная сила изометрического сокращения мышцы у крыс данной группы составляла 1,63±0,02 Н, что было на 11% больше (р<0,05), чем у животных контрольной группы. В дальнейшем, в ходе очередных сокращений, проявлялся эффект утомления переднеберцовой мышцы, и к 10-му сокращению мышца сокращалась с такой же силой, как и мышца контрольной группы животных.

Таким образом, исследования показали, что при легкой степени выраженности экспериментального гипертиреоза значение максимальной силы, развиваемой переднеберцовой мышцей белых крыс, возрастает. Однако такой эффект имеет место лишь в начальной фазе сократительного цикла.

Выводы. При экспериментальном гипертиреозе (ежесуточное п/к введение трийодтиронина до достижения температуры тела 39,0 ± 0,10С) переднеберцовая мышца приобретает более высокие функциональные способности, что выразилось в увеличении максимальной силы изометрического сократительного акта (+11%); такой положительный эффект не распространялся на работоспособность мышцы.

Список литературы Влияние экспериментального гипертиреоза на энергетику скелетной мышцы

- Соболев В.И. Характер действия адреналина на латентный период М-ответа скелетной мышцы крыс в зависимости от уровня циркулирующего трийодтиронина / В.И. Соболев // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». - 2016. - Т. 2 (68), № 2. - С. 58-69.

- Соболев В.И. Зависимость функциональных параметров сокращения скелетной мышцы крыс от уровня циркулирующего трийодтиронина // Росс. физиол. журнал им. И.М. Сеченова, 2016. -Т.102, №11. - С.1369-1382.

- Труш В.В. Амплитудно-частотная зависимость М-ответа скелетной мышцы крыс с экспериментальным гиперкортицизмом / В.В. Труш, В.И. Соболев // Росс. Физиол. журн. им. И.М. Сеченова. - 2015. - Т.101, № 7. - С. 829 - 842.