Влияние экзогенного гепарина на систему гемостаза при удлинении голени

Автор: Сбродова Л.И., Бунов B.C., Гордиевских Н.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на 36 взрослых собаках проведены исследования состояния гемостаза при удлинении голени с применением и без применения гепарина в периоде дистракции. Выявлено, что дистракционный остеосинтез приводил к повышению свёртываемости крови до нижней границы «нормальных значений» к 21-м суткам дистракции. Одновременно нарастало потребление гепарина и уменьшалась фибринолитическая активность крови. В динамике изменения соответствовали проявлениям активности резорбции первично образованной кости. Применение экзогенного гепарина уменьшило активность свертывающей системы и продлило период уменьшения фибринолитической активность крови.

Кость, удлинение, гемостаз, фибринолиз, гепарин

Короткий адрес: https://sciup.org/142120973

IDR: 142120973

Текст научной статьи Влияние экзогенного гепарина на систему гемостаза при удлинении голени

Известно, что гепарин превращает естественный ингибитор свёртывания крови гликопротеид АТ III в антикоагулянт немедленного действия и образует комплексы с фибриногеном, плазмином и адреналином, оказывающие противосвёртывающее и фибринолитическое действие [4, 5]. Способность пролонгировать свёртываемость крови определила область применения гепарина в клинической практике -профилактика и терапия различных тромбоэмболических состояний [5, 6].

Исследования показали, что в диастазе между костными отломками новообразованные костные трабекулы появляются на 5-7-е сутки после операции, костеобразование преобладает до 14-21-х суток дистракции, затем его уравновешивают процессы резорбции новообразованной кости. После окончания дистракции, в периоде фиксации, костеобразование обеспечивает за- мещение «зоны роста» дистракционного костного регенерата веществом кости, после чего снимают аппарат с конечности [3, 4]. В растущих капиллярах регенерата энодотелиоциты ещё не обладают полным набором тромборезистентных свойств, их базальная мембрана не является полноценным барьером для биологически активных веществ, поступающих из тканей, а резорбцию костной ткани активирует тромбоз капилляров [6, 8]. Всё это повышает активность системы гемостаза, создаёт тенденцию к гиперкоагуляции, которая при сопутствующей сосудистой патологии может реализоваться в тромбоз участка сосудистого русла [6].

Нас заинтересовала возможность профилактики повышения свёртываемости крови при дистракционном остеосинтезе, и были проведены исследования по влиянию гепаринотерапии на состояние системы гемостаза в периоде дистракции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты проведены на 36 взрослых беспородных собаках массой 10-12 кг при со- блюдении правил работы с животными. Всем животным на голень накладывали аппарат Или- зарова, состоящий из 4 замкнутых опор, и производили закрытую флексионную остеоклазию в средней трети диафиза для получения поднадкостничного перелома. Голень удлиняли путём дистракции костных отломков с 6-х суток по 1 мм за 4 раза в течение 28 дней. Продолжительность фиксации и наблюдения после снятия аппарата с конечности составляли по 30 суток.

Животным 1 -й серии экспериментов - 27 собак, производили только удлинение голени. Животным 2-й серии экспериментов - 9 собак, со дня операции и в течение периода дистракции подкожно вводили гепарин в количестве 500 единиц на 1 кг веса за 4 инъекции в сутки (суммарно 5000-6000 единиц). Дозу гепарина уменьшали после начала фиксации по 1250 единиц через каждые 2-е суток, не меняя периодичность введения.

О величине диастаза между костными отломками судили по данным рентгенографии костей голени в 2 стандартных проекциях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

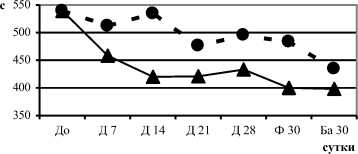

Время свёртывания венозной крови в контроле составило 539± 15 с. (табл. 1). У животных 1-й серии экспериментов оно достоверно уменьшилось к 14-м сутки дистракции до 420±37 с., после чего до конца эксперимента менялось от 398±47 до 433±29 секунд. У животных 2-й серии экспериментов при аналогичной тенденции изменений (рис. 1) время свёртывания крови достоверно не отличалось от такового в контроле. Различия времени свёртывания крови у животных 1 и 2-й серий были также недостоверны. Следовательно, дистракционный остеосинтез способствовал повышению свёртывания крови до 14-х суток дистракции, после чего оно не восстановилось до 30-х суток после снятия аппарата. Под влиянием экзогенного гепарина время свертываемости крови сокращалось менее значительно.

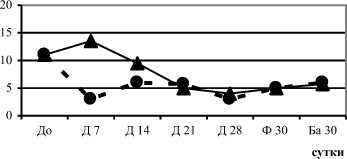

Время свободного гепарина в контроле составило 11 ±1 с. (табл. 2). У животных 1-й серии экспериментов оно достоверно снизилось к 21-м суткам дистракции, после чего менялось от 4±0,3 до 5,7±1 с. У животных 2-й серии время свободного гепарина сократилось уже к 7-м суткам дистракции, после чего менялось от 3±0,3 с. до 6±0,5 с. (p<0,001). Сравнения отражали, что различия в концентрации свободного гепарина у животных 1-й и 2-й серий экспериментов были достоверны на 7-е и 14-е сутки дистракции, затем тенденции изменений совпадали (рис. 2). Следовательно, дистракционный остеосинтез способствовал повышению свёртываемости крови с 21х суток дистракции. Под влиянием экзогенного гепарина циркулирующий в крови свободный гепарин уменьшился к 7-м суткам дистракции. После 21-х суток дистракции различий в показателе концентрации свободного гепарина в крови

Для исследований системы гемостаза делали забор венозной крови из большой подкожной вены на голени. Кровь смешивали с 3,8 % раствором лимонно-кислого натрия в соотношении 9 : 1, центрифугировали в течение 15 минут при 1500 об/мин., затем - при 3000 об/мин. для получения бестромбоцитной плазмы. Определяли время свертывания крови (ВСК) по Ли-Уайту, время свободного гепарина (СГ) по методу Э. Сирмаи, толерантность плазмы к гепарину (ТГП) по методике Сигга в модификации В.П. Балуда, естественный лизис фибринового сгустка (ФА) по М.А. Котовщиковой и Б.И. Кузнику [1].

Исследования проводили до начала эксперимента - контроль (К), через каждые 7 суток дистракции (Д), 30 суток фиксации (Ф) и через 1 месяц после снятия аппарата с конечности (БА). Из полученных данных составляли невзвешенные вариационные ряды, определяли средние, ошибку, достоверность средних и их различий по Стьюденту.

ИССЛЕДОВАНИЯ у животных, получавших гепарин, не было.

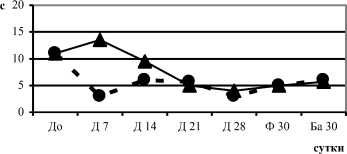

Показатель толерантности плазмы к гепарину в контроле составил 456±28 с. (табл. 3). У животных 1-й серии экспериментов резистентность плазмы к гепарину достоверно повышалась с 7-х суток дистракции. Максимальное повышение толерантности плазмы к гепарину происходило на 21-е сутки дистракции, составляя 204±26с. Затем началось его снижение, и к 30-м суткам после снятия аппарата с конечности происходило восстановление данного показателя. У животных 2-й серии экспериментов время толерантности плазмы к гепарину на 7-е и 14-е сутки дистракции сократилось более значительно - до 233± 16 с. и 247± 12 с. соответственно и достоверно отличалось от такового животных 1-й серии экспериментов. Затем различия были недостоверны. Изменения резистентности плазмы к гепарину у животных обеих серий имели одинаковую направленность (рис. 3). Следовательно, дистракционный остеосинтез способствовал повышению толерантности плазмы к гепарину, продолжающемуся до 21-х суток дистракции. Восстановление толерантности плазмы к гепарину постепенно происходило к 30-м суткам после снятия аппарата с конечности. Под влиянием экзогенного гепарина повышение толерантности плазмы к гепарину на 7-е и 21-е сутки дистракции было более значительным.

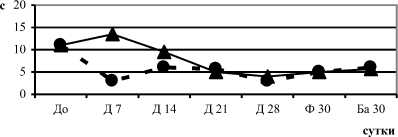

Спонтанная фибринолитическая активность цельной крови по Котовщиковой и Кузнику в контроле составила 30,8± 1,7 % (табл. 4). У животных 1 -й серии экспериментов фибринолиз уменьшался до 14-х суток дистракции, составляя 14,2±2,2 % (p<0,001), затем увеличивался. Восстановление произошло к 30-м суткам по- сле снятия аппарата с конечности. У животных 2-й серии экспериментов тенденции изменений совпали с таковыми у животных 1-й серии экспериментов до конца периода дистракции (рис. 4). К 30-м суткам фиксации восстановления не произошло – фибринолитическая активность крови оставалась на уровне таковой в конце дистракции, составляла 21 2 %. Следовательно, дистракционный остеосинтез спо-

Время свёртывания крови по Ли и Уайту

собствовал уменьшению фибринолитической активности цельной крови до 14-х суток дистракции, после чего она постепенно восстановилась. Применение экзогенного гепарина не отразилось на изменениях фибринолитической активности цельной крови до окончания периода дистракции, и привело к задержке её восстановления.

Таблица 1

|

К |

Д 7 Д 14 |

Д 21 |

Д 28 |

Ф 30 |

Ба 30 |

|

|

1-я серия экспериментов |

||||||

|

n |

36 |

27 27 |

27 |

27 |

21 |

13 |

|

ВСК, с |

539 15 |

458 48 420 37 |

421 32 |

433 29 |

400 42 |

398 47 |

|

% |

100 |

82 75 |

75 |

77 |

72 |

71 |

|

р < |

- 0,01 |

0,001 |

0,001 |

0,01 |

0,05 |

|

|

2-я серия экспериментов |

||||||

|

n |

36 |

9 9 |

9 |

9 |

7 |

7 |

|

ВСК, с |

539 15 |

512 22 534 24 |

476 28 |

495 44 |

483 40 |

434 53 |

|

% |

100 |

92 99 |

85 |

88 |

86 |

78 |

|

р < |

- - |

- |

- |

- |

- |

|

|

1 и 2 |

- - |

- |

- |

- |

- |

|

Рис. 1. Тенденции изменений времени свёртывания крови по Ли-Уайту, с. (норма 420 120 с.)

Таблица 2

Время свободного гепарина крови по методу Сирмаи

|

1 |

К |

Д 7 Д 14 |

Д 21 |

Д 28 |

Ф 30 |

Ба 30 |

|

1-я серия экспериментов |

||||||

|

n |

36 27 27 |

27 |

27 |

21 |

13 |

|

|

ВСК, с |

11 1 |

13, 1,2 9,5 0,6 |

5 0,5 |

4 0,3 |

5 ,2 |

5,7 1 |

|

% |

100 123 86 |

45 |

36 |

45 |

52 |

|

|

р < |

- - |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,01 |

|

|

2-я серия экспериментов |

||||||

|

n |

36 9 9 |

9 |

9 |

7 |

7 |

|

|

ВСК, с |

11 1 |

3 0,3 6 0,2 |

5,7 0,7 |

3 0,7 |

5 0,3 |

6 0,5 |

|

% |

100 27 54 |

52 |

27 |

45 |

54 |

|

|

р < |

0,001 0,001 |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

|

|

1 и 2 |

0,001 0,001 |

- |

- |

- |

- |

|

Таблица 3

Рис. 2. Тенденции изменений времени свободного гепарина по Сирмаи, с. (норма 5-12 с.)

Толерантность плазмы венозной крови к гепарину

|

1 |

К |

Д 7 |

Д 14 |

Д 21 |

Д 28 |

Ф 30 |

Ба 30 |

|

1 |

-я серия экспериментов |

||||||

|

n |

36 |

27 |

27 |

27 |

27 |

13 |

n |

|

ТГП, с |

456 28 |

382 22 |

299 15 |

204 26 |

232 49 |

373 38 |

ТГП, с |

|

% |

100 |

84 |

66 |

45 |

51 |

82 |

% |

|

р < |

0,05 |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

- |

р < |

|

|

2-я серия экспериментов |

|||||||

|

n |

36 |

9 |

9 |

9 |

9 |

7 |

n |

|

ТГП, с |

456 28 |

233 16 |

247 12 |

224 19 |

295 10 |

38 34 |

ТГП, с |

|

% |

100 |

51 |

54 |

49 |

65 |

85 |

% |

|

р < |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

- |

р < |

|

|

0,001 |

0,05 |

- |

- |

- |

|||

Таблица 4

Рис. 3. Тенденции изменений толерантности плазмы к гепарину по Сиггу в модификации В.П. Балуда, с. (норма 300-480 с.)

Фибринолитическая активность, %

|

1 |

К |

Д 7 |

Д 14 |

Д 21 |

Д 28 |

Ба 30 |

|

1-я серия экспериментов |

||||||

|

n |

36 |

27 |

27 |

27 |

27 |

13 |

|

ФА, % |

30,8 1,7 |

22,5 2,5 |

14,2 ,2 |

17,2 1,7 |

24,4 1,8 |

31 1,2 |

|

Р < |

0,05 |

0,001 |

0,001 |

0,05 |

- |

|

|

2-я серия экспериментов |

||||||

|

n |

36 |

9 |

9 |

9 |

9 |

7 |

|

ФА, % |

30,8 1,7 |

25,2 3 |

14,2 1 |

18,5 2 |

21,3 1 |

21 2 |

|

р < |

- |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

0,01 |

|

|

1 и 2 |

- |

- |

- |

- |

0,001 |

|

Рис. 4. Тенденции изменений фибринолитической активности цельной крови по М.А. Котовщиковой и Б.И. Кузнику, % (норма 16 %)

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследования показали, что в контроле время свертывания цельной крови соответствовало верхней границе диапазона «нормальных значений». Дистракционный остеосинтез привёл к укорочению периода накопления тромбина, и время свёртываемости крови стало соответствовать нижней границе диапазона. Так как время свёртывания крови не восстановилось после прекращения дистракции, фиксации, и через 30 суток после снятия аппарата с конечности, приходим к выводу, что его сокращение было связано с активно идущими всё это время изменениями в зоне новообразования участка кости.

Установлено, что в дистракционном костном регенерате сначала преобладают процессы новообразования костных трабекул, которые к 21-м суткам дистракции уравновешиваются процессами резорбции. Затем костеобразование превалирует в «зоне роста» дистракционного костного регенерата, а процессы резорбции – в зонах ремоделирования, у концов костных отломков, где идёт резорбция «избыточной» и перестройка остальной новообразованной костной ткани, что приводит к образованию органотипичного участка кости [3, 7]. Резорбции участка кости предшествует тромбоз части микроциркуляторного русла [8].

Сопоставление данных показало, что увеличение активности свёртывающей системы крови происходило после 14 суток дистракции, когда у концов костных отломков появлялись зоны резорбции первичной кости дистракционного костного регенерата. Стабилизация активности свёртывающей системы крови соответствовала сроку установления соответствия между активностью процессов костеобразования и резорбции первично образованной кости – 21-м суткам дистракции. После снятия аппарата с конечности, когда превалировали процессы резорбции, активность свертывающей системы также оставалась высокой, тенденции к восстановлению не выявлено. На основании этого напрашивается вывод, что основной причиной повышения активности системы гемостаза служил тромбоз участков микроцирку-ляторного русла, активирующий резорбцию новообразованной кости.

Влияние экзогенного гепарина выразилось в недостоверном увеличении времени свёртывания крови по сравнению с таковым у животных 1-й серии экспериментов в послеоперационном периоде на 54 %, в периоде дистракции на 1014 %, в периоде фиксации и после снятия аппарата с голени на 14 и 17 % соответственно. Следовательно, доза экзогенного гепарина была недостаточна для полной компенсации его потребления в преддистракционном периоде и, тем более, в периоде дистракции.

Для выявления срока появления дефицита гепарина в периоде дистракции проведено определение времени свёртывания плазмы крови по методу Сирмаи, отражающего количество свободного ге- парина. У животных обеих серий экспериментов время свободного гепарина сократилось, что свидетельствовало об усиленном потреблении гепарина. При этом в условиях дистракционного остеосинтеза уменьшение концентрации свободного гепарина произошло к 21-м суткам дистракции, а в сочетании с введением экзогенного гепарина – к 7-м суткам. С 21-х суток достоверных различий в показателе у животных с применением экзогенного гепарина и без него не было. Следовательно, повышенная потребность в гепарине появилась уже на 7-е сутки дистракции, экзогенный гепарин способствовал мобилизации эндогенного гепарина, и их совокупное количество в плазме крови уменьшалось вследствие усиленного потребления.

Для подтверждения заключения о том, что потребление гепарина в процессе дистракции возрастает, сделаны определения толерантности плазмы крови к гепарину. Исследования показали, что до 21-х суток дистракции количество гепарина в плазме крови сокращалось, затем постепенно увеличивалось до восстановления к 30-м суткам после снятия аппарата с конечности. Применение экзогенного гепарина способствовало снижению свободного гепарина в плазме крови уже на 7-е сутки дистракции. С 21-х суток достоверных различий времени свертывания крови у животных с применением гепарина и без него не было. Исследование подтвердило достоверность заключения о нарастающем дефиците гепарина в периоде дистракции, стабилизации его потребления к 21-м суткам дистракции и восстановления его содержания до контрольных значений в плазме крови к 30-м суткам после снятия аппарата с конечности. Исследование также подтвердило то, что применение экзогенного гепарина приводило к усилению потребления эндогенного гепарина, вследствие чего дефицит гепарина проявлялся на 7-е сутки дистракции.

Известно, что образование фибрина – лишь временный этап в заживлении ран, ибо он начинает деградировать вскоре после возникновения. Чтобы отложения фибрина в процессе непрерывного физиологического гемостаза не закупорили просвет кровеносных сосудов, существует биохимический шомпол – фибринолиическая система с большой потенциальной активностью, наиболее очевидной и важной функцией которой является растворение фибриновых сустков. Фибринолиз представляет собой процесс переваривания фибрина, в результате которого сгусток крови растворяется [2]. Исследования показали, что до 14-х суток дистракции происходило торможение фибринолиза с последующей медленной его активацией и восстановлением к 30-м суткам после снятия аппарата с конечности. Применение гепарина не привело к достоверным изменениям фибринолиза в периоде дистракции и задержало восстановление его активности после снятия аппарата с конечности. Следовательно, до 14-х суток дистракции нарастало потребление фермента плазмина – главного действующего агента процесса фибринолиза, вероятно, вследствие увеличения количества тромбирующих сосудов микроциркуляторного русла дистракционного регенерата, что активировало процессы резорбции участков кости. Затем количество тромбирующих микрососудов сохранялось на одном уровне, и фибринолитическая активность крови стала медленно восстанавливаться. Применение гепарина не привело к изменениям активности фибринолитич- ской системы в периоде дистракции – тромбоз микрососудов продолжался, и шло потребление плазмина при лизисе фибрина. Его введение пролонгировало и ограничивало процессы тромбоза, что удлиняло время резорбции и перестройки дистракционного костного регенерата в органотипичную кость, и соответственно, продолжительность повышения свертывающей и уменьшения фибринолитической активности крови.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования показали, что дистракционный остеосинтез способствовал повышению коагуляционной активности крови – сокращению времени свертываемости крови до минимума диапозона «нормальных» значений, но не приводил к грубым нарушениям в системе гемостаза. В динамике свертывающая активность крови увеличивалась до 14 суток дистракции, после чего состояние стабилизировалось, и не менялось до конца периода наблюдений. Совпадение срока увеличения и стабилизации активности свёртывающей системы крови со сроком увеличения и резорбции новообразованной кости дистракционного костного регенерата позволило прийти к заключению о том, что процессы взаимосвязаны. Увеличение свертывающей активности крови происходило вследствие с тромбозом участков микроциркуляторного русла, активирующего резорбцию новообразованной кости.

На основании исследований толерантности плазмы к гепарину, увеличение коагуляционных свойств крови происходило одновременно с увеличением потребления гепарина. Это подтверждает заключение о причине изменений – активно идущих процессах тромбообразования. Исследования указали на то, что усиленное потребление гепарина начинается после оперативного вмешательства и увеличивается до 21-х суток дистракции.

Применение экзогенного гепарина привело к уменьшению напряжения системы гемостаза в послеоперационном периоде и периоде дистракции, и способствовало увеличению потребления эндогенного гепарина. Однако доза экзогенного гепарина была недостаточна, и в периоде дистракции активность системы гемостаза постепенно увеличивалась. Таким образом, применение экзо- генного гепарина в послеоперационном периоде и периоде дистракции допустимо, но необходимо уточнение дозы препарата в зависимости от условий дистракционного остеосинтеза.

Определение фибринолитической активности цельной крови показало, что при увеличении свертывающих её свойств тормозился фибринолиз. Причиной служило нарастающее потребление плазмина в процессе прироста количества подвергающихся тромбированию сосудов микроциркуляторного русла. Повышение коагуляционных свойств крови при одновременном уменьшении активности фибринолитической системы указывает на нарастающую вероятность тромбообразования до 14-х суток дистракции. Совпадение по времени увеличения и стабилизации активности коагуляционных и фибринолитических свойств крови с увеличением и стабилизацией активности процессов резорбции новообразованной кости позволило прийти к заключению о том, что причиной изменений служили процессы тромбообразования в капиллярах и лизис фибрина новообразованных тромбов.

Исследования показали, что при продолжительном применении экзогенного гепарина возможна задержка перестройки новообразованной кости в органотипичную кость, вероятно, вследствие тромбоза микроциркуляторного русла. Применение гепарина в послеоперационном периоде и периоде дистракции показано, но продолжительность гепаринотерапии следует ограничивать временем появления соответствия между синтезом и резорбцией кости – 14-21-ми сутками дистракции.