Влияние электрических и магнитных полей на микроструктурные изменения почвенной массы с целью снижения её сопротивляемости

Автор: Ксенз Николай Васильевич, Псюкало Сергей Петрович, Белоусов Александр Васильевич, Сидорцов Иван Георгиевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 2 (58), 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальной задачей АПК РФ является увеличение количества и улучшение качества продукции растениеводства при снижении энергозатрат. Эффективность её производства определяется взаимодействием технологических процессов с растениями и почвой. В данной работе анализировалось влияние на коэффициент трения почвы о металл структуры и влажности почвы, электроосмоса и магнитного поля. Показано, что использование электроосмоса способствует перемещению почвенной влаги из прилегающего слоя почвы и её локализации в виде плёнки на рабочей поверхности плуга. Анализ экспериментальных результатов ряда работ показал, что при электроосмосе коэффициент трения почвы о металл с увеличением влажности почвы уменьшается. Установлено, что максимальное снижение коэффициента трения наблюдается при влажности почвы W=40%. Это объясняется тем, что при W=20% недостаточно свободной воды для создания смазывающей плёнки нужной толщины. Показано, что увеличение размеров макроагрегатов приводит при электроосмосе к снижению коэффициента трения по сравнению с контролем на 56-88%. Это объясняется уменьшением площади соприкосновения макроагрегатов с поверхностью металла. Установлено, что магнитное поле напряжённостью 1500 Э приводит к уменьшению средней пыли в 2,0 раза и увеличению крупной пыли на 80%, а поле с Н = 9000 Э приводит к перестройке почвенной массы и способствует даже перемещению частиц в пространстве. Это может приводить к разрыву связей между ними. Получены аппроксимирующие зависимости, позволяющие определять коэффициент трения почвы о металл в зависимости от размеров макроагрегатов (с 1,5 мм до 6,0 мм) при влажности почвы 20% и 25%. Показана актуальность научных исследований по разработке технических средств, позволяющих использовать электрические и магнитные поля при обработке почвы с целью снижения коэффициента трения.

Почвенная масса, коэффициент трения, прилипание почвы, минеральный состав, электроосмос, размеры макроагрегатов, почвенная влага, свободная вода, магнитное поле, магнитные свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/140295101

IDR: 140295101 | УДК: 541.136.001.2:546.212 | DOI: 10.55618/20756704_2022_15_2_92-99

Текст научной статьи Влияние электрических и магнитных полей на микроструктурные изменения почвенной массы с целью снижения её сопротивляемости

Введение. При подготовке почвы к посеву осуществляются следующие основные операции: вспашка, боронование, культивация и т.д. Согласно литературным данным от всего тягового усилия на крюке трактора 35–40% энергии затрачивается на преодоление сил трения почвы о металл и около 55–60% – на деформацию пласта. Обработка почвы должна вестись при условии соблюдения размеров агрономически ценных посевных агрегатов, что обеспечивает наилучшее качество обработки и сопровождается снижением сопротивления почвы о металл.

Тяговое усилие трактора, затрачиваемое на обработку почвы, рассчитывается по формуле академика В.П. Горячкина:

Р = f ⋅ G + k ⋅ a ⋅ b + ε ⋅ a ⋅ b ⋅ υ 2 , (1)

где Р - тяговое усилие трактора;

f ⋅ G - усилия, затрачиваемые на преодоление трения скольжения почвы о лемех плуга;

k ⋅ a ⋅ b - усилия, затрачиваемые на деформацию пласта определённого сечения;

ε⋅a⋅b⋅υ2 - усилия, затрачиваемые на отбрасывание пласта почвы сечением a⋅b″ в сторону со скоростью υ″.

Наряду с этим трение скольжения оказывает влияние не только на тяговое усилие, но и на износ рабочих органов плуга. Таким образом, снижение сопротивления почвы позволяет снизить тяговое усилие трактора (расход горючего) и повысить износостойкость рабочих органов плугов.

В настоящее время практически все научные исследования направлены на повышение износостойкости рабочих органов плугов путём нанесения металлокерамических и других покрытий, не касаясь изменения структуры почвы [1–9]. Что же представляет из себя почва? Все почвы являются открытыми динамическими системами, находящимися в общем квазиста-ционарном состоянии с другими элементами ландшафтов. Это сложные гетерогенные системы с резко отличными физико-химическими и электрическими свойствами фаз [10]. Все компоненты, определяющие плодородие почв, являются электрически заряженными частицами, способствующими созданию внутреннего электрического поля почвы. Это поле обуславливает структурную организацию твёрдой фазы почвы.

Кроме этого, все почвы обладают в большей или меньшей степени магнитными свойствами, обусловленными парамагнитными особенностями основных элементов минерального состава почв, а также наличием в них соединений железа, обладающих ферромагнитными свойствами.

Минеральный состав почв включает в определённых количествах магнитный железняк, магнитный колчедан, бурый железняк, окись железа и др. Наблюдается тесная связь магнитных характеристик почв с процессами почвообразования, т.е. есть возможность целенаправленного внешнего воздействия на микро- структуру почв с помощью электрического и магнитного полей.

Так, в работе [11] были проведены исследования по влиянию электроосмоса ( j =2,0 мА/см2, U =25 В) на коэффициент трения для распылённого западнопредкавказского тяжелосуглинистого чернозёма о металл (ст. 3, полированная) и для различных размеров почвенных агрегатов при разной влажности почвы.

Использование электроосмоса способствует перемещению почвенной влаги из прилегающего слоя почвы под действием разности электрических потенциалов в электрическом поле и её локализации в виде плёнки на рабочей поверхности плуга. Эта водяная плёнка играет роль смазки и снижает трение и прилипание почвы к рабочей поверхности плуга.

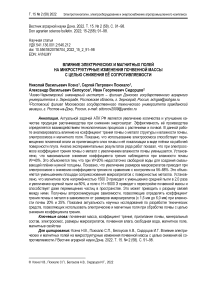

Анализ результатов. По результатам этих экспериментальных исследований нами построены графические зависимости изменения коэффициента трения тяжелосуглинистого чернозёма о металл при электроосмосе для различных состояний почвы и получены аппроксимирующие выражения для этих зависимостей (рисунки 1 и 2).

На рисунке 1 представлены графические зависимости изменения коэффициента трения распылённого тяжелосуглинистого чернозёма о металл для различных значений влажности почвы при электроосмосе. Анализ этих графических зависимостей показывает, что влияние лектроосмоса на коэффициент трения для распылённого тяжелосуглинистого чернозёма с повышением влажности почвы увеличивается. Так, при влажности W=20% коэффициент трения снизился на 4,6% по сравнению с контролем (без электроосмоса), а при W=40% - на 43,9%. Максимальное снижение коэффициента трения наблюдается при влажности почвы W=40%. Это объясняется тем, что при влажности почвы W=20% недостаточно свободной воды, чтобы создать смазывающую плёнку нужной толщины. Для этих графических зависимостей нами определены следующие аппроксимирующие выражения (2–4):

1 – контроль без электроосмоса; 2, 3 – электроосмос

Рисунок 1 – Изменение коэффициента трения распылённого тяжелосуглинистого чернозёма о металл в зависимости от влажности почвы при электроосмосе 1 – control without electroosmosis; 2, 3 – electroosmosis

Figure 1 – Change in the coefficient of friction of pulverized heavy loamy black soil on metal depending on soil moisture during electroosmosis

Коэффициент трения, f Friction coefficient, f

Разме макоаг егатов l ммРазмер макроагрегатов l, мм Size of macroaggregates l, mm

Рисунок 2 – Изменение коэффициента трения распылённого тяжелосуглинистого чернозёма о металл в зависимости от размеров макроагрегатов

1Э, 2K – при влажности почвы W = 20%; 3Э, 4K – при влажности почвы W = 25% Figure 2 – Change in the coefficient of friction of pulverized heavy loamy black soil on metal depending on size of macroaggregates

1Э, 2K – at soil moisture W = 20%; 3Э, 4K – at soil moisture W = 25%

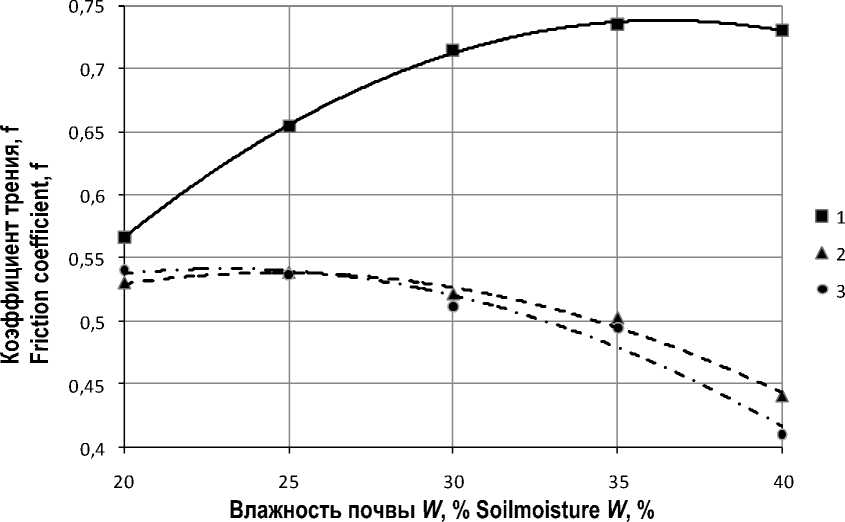

На рисунке 2 представлены графические зависимости изменения коэффициента трения тяжелосуглинистого чернозёма о металл в зависимости от размера макроагрегатов (ст. 3 полированная) для двух значений влажности почвы при электроосмосе.

Анализ этих зависимостей показывает, что с увеличением размеров макроагрегатов коэффициент трения снижается. Так, при влажности W = 20% для макроагрегатов l = 1,5 мм снижение коэффициента трения по сравнению с контролем (без электроосмоса) 67,9%. А для макроагрегатов с l = 6,0 мм снижение коэффи-

1Э - электроосмос W = 20% - f = у = 0,0043 1 2 - 0,0698 1 + 0,52R2 = 1;

2K - контроль W = 20% - f = 0,0177 1 2 - 0,2069 1 + 0,8965R2 = 1;

3Э - электроосмос W = 25% - f = -0,0066 1 2 + 0,0192 1 + 0,4631 R2 = 1;

4K - контроль W = 25% - f = -0,0107 1 2 + 0,0481 1 + 0,6969 R2 = 1.

В работах [12–14] были проведены исследования по влиянию магнитного поля на микроструктуру почвенной массы. Так, в работе [12] были проведены исследования по влиянию магнитного поля с индукцией 0,33 Тл на ряд суспензий из пахотного слоя почвы (пос. Пле-шаны, луговая глеевая почва), свыше 90% которой составляют частицы < 0,01 мм. На основе этих исследований можно полагать, что одноразовое прохождение почвенной суспензии через магнитное поле со скоростью 4,0 м/с способно повлиять на ориентацию илистых частиц и уменьшить степень их связи. В работе [13] изучали возможность использования магнитного поля для иэменения микроагрегатного состава с целью улучшения физических свойств почв. Исследования проводились на дерново-глеевой и дерново-лугово-оглеенной почвах Колхиды, а также на чернозёме и лугово-чернозёмном солонце (Тамбовская низменность). Образцы почв намагничивали в полях 1500, 3500, 9000 Э. Микроагрегатный анализ показал, что магнитное воздействие резко изменило содержание микроагрегатов различных размеров. Уменьшилось содержание физической глины (микроагрегаты < 0,01 мм) и увеличилось содержание фракции физического песка (микроагрегаты > 0,01 мм). Для дерново-глеевой почвы при увеличении напряжённости магнитного поля с 1500 до 3500 Э содержание частиц < 0,01 мм, уменьшилось на 10–14%, для дерново-лугово-оглеенной почвы - на 18-25%.

циента трения составило 88,0%. Увеличение снижения коэффициента трения объясняется тем, что большие размеры макроагрегатов меньше соприкасаются с поверхностью металла.

При влажности почвы W = 25% снижение коэффициента трения для макроагрегатов l = 1,5 мм составило 56,1%, а при l = 6,0 мм – 76,7%. Анализ этих сравнительных данных показывает, что прилипание частиц почвы к металлу больше при W = 25%, чем при W = 20%, особенно для частиц с l = 1,5 мм. Для этих графических зависимостей нами определены следующие аппроксимирующие выражения (5–8):

(5) (6) (7) (8)

Для чернозёма и лугово-чернозёмного солонца исследования проводились при напряжённости магнитного поля 1500Э и времени воздействия пять минут. В результате проведённых экспериментов установлено, что при общем уменьшении фракции микроагрегатов, соответствующих размеру физической глины, процесс происходит неодинаково для различных почв. Так, в чернозёме коагуляция отмечена во фракциях мелкой (0,005–0,001 мм), средней (0,01– 0,005 мм) и крупной пыли (0,05–0,01 мм), хотя изменения в содержании этих фракций близки. Что касается солонцов, то здесь наибольшие изменения произошли во фракциях средней и крупной пыли. Так, уменьшение содержания средней пыли в 2,0 раза (с 17,6 до 7,2) приводило к возрастанию количества крупной пыли (с 21 до 38) на 80%.

В работе [14] изучали действие магнитного поля на микроморфологические изменения в чернозёмно-луговой почве и солонце сульфатно-содовом (Тамбовская область). Обе почвы являются представителями тяжёлого гранулометрического состава. Обработку почв проводили в магнитном поле напряжённостью Н =1500 и 9000 Э. В результате этих исследований установлено, что при намагничивании почв в поле Н = 1500 Э существенно уменьшилось количество микроагрегатов размера «физической» глины при одновременном увеличении более крупных частиц.

Поле напряжённостью Н = 9000 Э в большинстве случаев приводит к перестройке всей почвенной массы, способствует даже некоторому перемещению частиц в пространстве. Это перемещение частиц в пространстве приводит к разрыву связей.

Выводы

-

1. При использовании электроосмоса (( j =2,0 мА/см2, U =25 В) происходит снижение коэффициента трения почвы о металл на 5– 44% в зависимости от влажности почвы.

-

2. Установлено, что с увеличением размеров макроагрегатов с 1,5 мм до 6,0 мм коэффициент трения почвы о металл снижается с 67,9% до 88% при влажности почвы 20% и с 56,1% до 76,7% при влажности почвы 25% за счёт электроосмоса.

-

3. Установлено, что магнитное поле напряжённостью 1500 Э приводит к существенному уменьшению средней пыли в 2,0 раза (с 17,6 до 7,2) и увеличению крупной пыли на 80%.

-

4. Получены аппроксимирующие зависимости, позволяющие определять коэффициент трения почвы о металл в зависимости от размеров макроагрегатов (с 1,5 мм до 6,0 мм) при влажности почвы 20% и 25%.

-

5. Необходимо продолжить научные исследования по разработке технических средств, позволяющих использовать электрические и магнитные поля при обработке почвы с целью снижения коэффициента трения и повышения плодородия почвы.

Список литературы Влияние электрических и магнитных полей на микроструктурные изменения почвенной массы с целью снижения её сопротивляемости

- Титов Н.В. Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин путём нанесения металлокерамических покрытий // Тракторы и сельхозмашины. 2018. № 6. С. 27-31.

- Филин Ю.И. Эпоксидный композит для повышения ресурса термоупрочнённых лемехов // Сельский механизатор. 2017. № 5. С. 3637.

- Лисикин И.В., Лобачевский Я.П., Миронов Д.А., Сидоров С.А., Панов А.И. Результаты лабораторных исследований почворежущих рабочих органов // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2018. Т. 12. № 4. С. 41-47.

- Сидоров С.А., Поткин С.Н., Миронов Д.А., Лисикин И.В. Комбинированные лабораторные исследования материалов рабочих органов на абразивный износ // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2016. № 6. С. 21-26.

- Лисикин И.В., Миронов Д.А. Влияние почвенных условий на износ рабочих органов // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2013. № 5. С. 29-31.

- Никитченко С.Л., Серёгин А.А., Сущенко Д.Н., Ишков И.В. Исследование защитных свойств антикоррозийных составов на поверхности сталей // Агрофорум. 2021. № 1. С. 59-61.

- Михальченков А.М., Феськов С.А., Можейко А.В., Смирнов А.Е. Совершенствование техники определения адгезионной прочности клееполимерных композитов // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 2. С. 45-49.

- Михальченков А.М., Михальченкова М.А., Петраков М.А., Гуцан А.А. Методы повышения служебных свойств остова плужного лемеха путём использования абразивостойких наплавочных материалов и полимерных композитов // Тракторы и сельхозмашины. 2019. № 3. С. 71-75.

- Михальченков А.М., Соловьёв С.А., Новиков А.А. Об одной причине низкого ресурса деталей рабочих органов отечественных почвообрабатывающих орудий // Труды ГОСНИТИ. 2014. Т. 117. С. 127-132.

- Бартенев И.М., Поздняков Е.В. Изнашивающая способность почв и её влияние на долговечность рабочих органов почвообрабатывающих машин // Лесотехнический журнал. 2013. № 3 (11). С.114-123.

- Байбаков А.З. Физическое взаимодействие почвы с металлической поверхностью (трение, прилипание) при обработке и пути их взаимного снижения // Сборник трудов Грозненской опытно-мелиоративной станции ЮЖНИИГим. Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1962. С. 14-23.

- Ванек Ю., Кремер Ю. Микроструктурные изменения почвенной массы под действием магнитного поля // Почвоведение. 1976. № 10. С. 74-81.

- Олешко К.П., Вадюнина А.Ф., Жиляева В.А., Трухин В.И. Влияние магнитного поля на свойства почвы и растения // Почвоведение. 1980. № 7. С. 71-78.

- Ярилова Е.А., Вадюнина А.Ф., Олешко К.П. Микроморфологические изменения в некоторых тяжёлых почвах под влиянием магнитного поля и электрического тока // Почвоведение. 1983. № 10. С. 76-83.