Влияние качества контента информационной среды на формирование гражданской позиции

Автор: Борзилова Л.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 1-1 (28), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье поднимается проблема влияния фейковой информации на сознание и поведение нового поколения; демонстрируется взаимосвязь между качеством контента и стилем жизни индивида; определяется роль гражданской позиции в модели поведения человека. Приводится пример из опыта работы преподавателя истории ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» - использование образовательного инструментария (веб-сайта) для формирования активной гражданской позиции студентов на уроках истории через развенчание «фейк ньюс» (новостей, искажающих информацию).

Гражданская позиция, стиль жизни, фейк-ньюс, контент, "цифровое" поколение, информационная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/170185505

IDR: 170185505 | DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10433

Текст научной статьи Влияние качества контента информационной среды на формирование гражданской позиции

«Сегодняшний глобализованный мир породил «граждан мира», не связывающих себя обязательствами ни с одним из государств, отвергающих преобладание какой-либо географической, исторической привязанности, вопреки известному высказыванию В.Г. Белинского: «Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству...» [1, с. 23]. Речь идет о гражданской позиции. Молодое поколение в своих ценностных предпочтениях определяют сегодня, каким будет «завтра» у страны и ее граждан. Все это обуславливает актуальность выбранной нами темы.

Анализом понятия «гражданская позиция» занимались Т.В. Абрамян, П.А. Баранов, Ю.В. Березутский, Н.П. Капустин, В.Т. Лисовский, Н.С. Щепочкин и др. Одним из определений гражданской позиции является «осознанное участие человека в жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия в отношении окружающего в личном и общественном плане, направленное на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении личностных и общественных интересов. Это тот путь, который сегодня должен пройти молодой человек, чтобы занять достойное место и стать гражданином своей страны»[2, 164]. Можно предположить, что гражданская позиция это интегрированное качество личности, включающее в себя:

-

- статику (оценочные знания о своей стране, обществе и своем месте в этом обществе, то есть «образ Родины»);

-

- динамику (поступки, действия в отношении окружающего мира). Данные понятия сформируют поведенческий «почерк» жизни или жизненный стиль.

Представления о стиле жизни личности были введены в науку А. Адлером [3, 99]. Стиль жизни - это, с одной стороны, принятая человеком концепция жизни («путеводный образ»), а с другой стороны - принятый им паттерн поведения («жизненный план»). А. Адлер, не смотря на свою убежденность, что жизненный стиль индивидуален, предложил в качестве классификации два критерия: «социальный интерес» и «степень активности». Между критериями выявляется прямая взаимосвязь: при высоком уровне социального интереса наблюдается активная жизненная позиция - социально-полезный тип. При асоциальном (эгоистичном) интересе мы сталкиваемся с «берущим», «избегающим» или «управляющим» типами.

Таким образом, стиль жизни (или модель поведения) - это деятельностная сущность человека (характеристика средств достижения жизненных целей). Поступки индивида могут быть мотивированы разными факторами внешней среды, которые проходят через внутренний фильтр (мораль, интересы, убеждения, эрудированность и т.п.). Следовательно, пает базой жизненного стиля индивида. гражданская позиции (ее статика) высту-

Таблица 1. Соотношение понятий «гражданская позиция» и «модель поведения»

|

Гражданская позиция |

Модель поведения (стиль жизни) |

|

компоненты |

|

|

|

Как мы видим из таблицы, понятия «гражданская позиция» и «модель поведения» – взаимосвязаны. Получаемая индивидом информация из окружающей его среды закладывает фундамент - знания, на котором будут формироваться личные убеждения («осознание своего Я»). Эмоции позволяют «прочувствовать» объекты и проранжировать их по шкале ценностей, после чего индивид переходит на поведенческую стадию – так формируется стиль жизни.

Следовательно, мы можем сделать вывод, что информационное поле, в котором идет формирование первого компонента гражданской позиции (когнитивного) играет важную роль в определении жизненного стиля. Что я вижу, слышу, ощущаю, таким и будет формированный в голове образ действительности, следовательно, важно контролировать качество контента (информационного содержания).

Информационная среда – совокупность технических и программных средств хранения, обработки и передачи информации, а также социально-экономических и культурных условий реализации процессов информатизации [4]. Концепция информационной среды активно разрабатывалась Ю.А. Шрейдером, как проводника информации при активном воздействии на ее участников.

Информационная среда предоставляет индивиду возможность оперативно получать необходимые сведения, но умение получить нужную информацию и преобразовать ее в знания приобретаются в процессе обучения. Ю.А. Шрейдер выражал это так: «В книгах можно прочесть о многом, но из них нельзя получить умения читать» [5].

Выделяют три основных аспекта информационной среды:

– система исторически сложившихся форм коммуникации;

– одна из сторон деятельности человека;

– информационная инфраструктура [5].

Рассмотрим понятие «контента» как элемента информационной среды в ее инфраструктуре. Контент (англ. content – содержимое) – любое информационно значимое наполнение информационного ресурса (например, веб-сайта) – тексты, графика, мультимедиа – вся информация, которую пользователь может загрузить на диск компьютера с соблюдением соответствующих законностей, как правило, только для личного пользования [6].

Простыми словами, контент – это содержание информационной среды. Контент может быть текстовой, графический, аудио и видео. Это информационный поток, воздействующий на все органы чувств индивида. В результате его воздействия в сознании индивида формируется картина мира (образ/образы), которые заложат основу жизненного стиля.

Как отмечает О.А. Хахалева в своей статье, «…идет процесс обособления информационной среды в отдельное образование, втягивающее в себя человека» [7, с. 243]. Автор отмечает, что «воздействуя на все органы чувств, она создает иллюзию подлинности символического мира, что сказывается на восприятии и оценке окружающей действительности… В описании современной информационной среды целесообразно исходить из двух основополагающих посылок: во-первых, общество, в котором обитает человек сегодня, это информационное общество, во-вторых, в социуме, базирующемся главным обра- зом на информации, проживает теперь новый человек – человек информационные (Homo Informaticus) – продукт информационного обществ [7]. … При этом роль общественности постоянно уменьшается. Средства массовой коммуникации оказываются в этой ситуации агентами властных полномочий и рациональности. С их помощью также происходит вытеснение общественности [7, с. 244]».

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать следующий вывод: современная информационная среда – это место обитания молодого поколения, именно в ней происходит процесс социализации студентов, следовательно, качество ее содержания (контента) играет приоритетную роль в формировании гражданской позиции индивида.

«Fake news» – фальшивые (поддельные, «фейковые», ложные) новости – это информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду [8].

«Фальшивая новость» определяется как новость, которая «полностью составлена и сфабрикована для обмана читателя, с целью увеличения трафика и прибыли [8]».

Авторы подобного контента, как правило, используют броские заголовки (часто искажающие действительность) для увеличения численности аудитории (количества просмотров страницы) с целью заработка. Приведем примеры новостного контента в Интернете: «Освенцим освобождали украинские солдаты» или «Россия применила ядерное оружие в Луганске». В чем опасность подобного искажения?

Другой пример. Фильм «Сволочи» А. Атанесяна по книге В. Кунина. Режиссер и сценарист утверждал, что фильм снят на реальных событиях. Напомним сюжет: 1943 год. Освобожденный из заключения полковник должен подготовить для уничтожения немецкого склада топлива диверсионную группу из подростков-преступников 14-15 лет, приговоренных к смертной казни. Фильм вызвал интересен у молодежной аудитории. Если учесть, что рекламная компания вокруг фильма строилась на утверждении, что он снят по реальным событиям, якобы автор книги Владимир Кунин сам был в этом диверсионном лагере, то легко предположить последствия подобного искажения фактов. Как отмечает историк С.Г. Асфатуллин, распространение через художественные произведения (в том числе фильмы) не соответствующих действительности, заведомо ложных сведений о событиях Великой Отечественной войны и их закрепление в общественном сознании представляют значительную опасность [9, 7].

Проведенное расследование показало, что В. Кунина (Фейнберга) в 1944 году был зачислен в Ташкентскую военноавиационную школу стрелков, в сентябре 1945 года откомандирован во 2-е Чкаловское военно-авиационное училище лётчиков-наблюдателей, а в мае 1946 года отчислен в связи с учебной неуспеваемостью. В районе турбаз «Горельник» в 1943 году действительно располагалась школа горной подготовки для подготовки курсантов к ведению боя в горах, но не подростков.

А вот факт использования детей в диверсионной деятельности в 1943 году действительно был. Только не в СССР, а в нацисткой Германии. В ФСБ России хранятся документы о немецкой школе по подготовке диверсантов из подростков, организованной абверкомандой-203 в июле 1943 года в деревне Гемфурт.

В газетах было дано опровержение, что фильм «Сволочи» снят по реальным событиям, но вот только какой процент молодёжи сегодня читает страницы прессы на бумажном носителе?

Итак, «фейк ньюс» или фальшивые новости – это контент, который изначально искажает реальность с коммерческими целями сделать прибыль на сфабрикованном скандале. Как было отмечено выше, информатизация формирует мировоззрение – отношение к миру, к окружающим и к самому себе. Как отмечает А.Б. Денисов в своей статье, сегодня «происходит редуцирование жизненных ситуаций, потеря субъективно-экзистенциональных смыслов существования и внерациональных способов регулирования отношений (с опорой на противопоставление добра и зла, чувства, идеалы, любовь, веру) и, как следствие, потеря собственного Я [1, с. 22]».

«Удовлетворение более низших потребностей (по Маслоу) порождает поиск идеалов, поэтому ценности потребления, идеалы «сытой жизни» перестают удовлетворять. … Молодому поколению требуются яркие. «цепляющие» идеи, на которых базируются различные сектантские объединения, в том числе и экстремисткой направленности. На яркость идей накладывается возможность активных действий, риск, романтика, желание ярких жизненных событий, при этом нет требований к умственным, творческим способностям. … Молодежь …можно быстро активировать, поставить в оппозицию к обществу, так как на данном этапе она не может получить от общества желаемого («все и сразу», что культивируется в СМИ)» [1, с. 23]. Подтверждением являются события в мире: «Евромайдан» в Украине, события в Ливии, Ираке, Сирии. «Отбирая и интерпретируя информационные потоки, Интернет вместе с другими СМИ становится мощным средством распространения дезинформации, паники, целевой обработки индивидуального и массового сознания» [1, с. 23].

На уроках истории преподаватель имеет возможность на практике проверить связь между знанием истории и гражданской позиции. Мы выделили 3 типа отношения к жизни:

-

1) конструктивная активная жизненная позиция: обучающийся эрудирован и информирован, умеет работать в информационной среде (выбирать источники информации, проверять их на достоверность), как правило, данная категория студентов социально активная, они позитивно относятся к людям, поддерживают инициативы, готовы к переменам и могут их генерировать сами (волонтеры, участники общественных мероприятий и т.п.);

-

2) деструктивная жизненная позиция: обучающийся аккумулирует негативную информацию (критика власти, политики своей страны, образа жизни россиян и

- т.п.), как правило, данная категория студентов пассивна, инертна, зациклена на своих «претензиях», не способна предложить реальные способы разрешения трудных ситуаций, отличается цинизмом;

-

3) жизненная позиция отсутствует: асоциальность, замкнутость, нежелание ничего делать, стойкая привычка игнорировать информацию, при полном отрицании базовых ценностей.

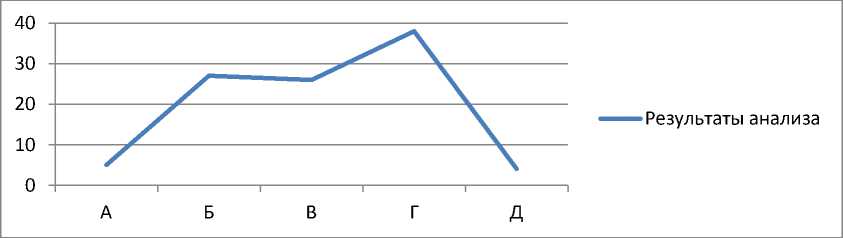

Мы провели небольшое исследование, предложив студентам написать фрагменты мини-сочинения на тему: «Судьба России». В опросе приняли участие 53 студента. Обучающимся было необходимо продемонстрировать свою позицию по ряду вопросов:

– какой вклад внесла Россия в мировое развитие?

– каким путем следует идти современной России: западным, восточным или своим (позиция славянофилов)?

– какие реформы необходимы России сегодня для повышения уровня жизни и безопасности в стране?

– «образ России»: взгляд из дома и из-за рубежа.

Для графического изображение результата анализа работ ведем следующие условные обозначения:

-

1) А – обладают глубокими знаниями по сущности и значимости своей страны на мировой арене (СССР продемонстрировал мирное применение атома, сегодня Россия выходит в лидеры на рынке промышленных роботов, на рынке оптоволокна, на рынке 3-D принтеров и т.п.) – 3 человека – 6%

-

2) Б – обладают знаниями на уровне: первый полет в Космос, Победа в Великой Отечественной войне – 14 человек 26%

-

3) В – не смогли привести аргументы, но написали позитивные теоретизирование фразы, например: «Россия самодостаточная страна» – 13 человек – 25%

-

4) Г – не смогли привести ни одной фразы (даже теоретизированной) – 21 человек – 38%

-

5) Д – выразили негативное отношение к своей стране и ее значимости на мировой арене – 2 человека – 3%.

Рисунок. Результаты анализа работ

После этого, мы соотнесли ответы с учебы) и получили следующие результаты уровнем социальной активности студентов (табл. 2).

(есть у них активные интересы помимо

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

|

Социально активны |

Социально ак тивны |

Активны, но не в системе, а в частных случаях |

Пассивны |

Пассивны |

|

100% из 100% 3 из 3 |

86% из 100% 12 из 14 |

54% из 100% 7 из 13 (6 пассивны) |

86% из 100% 18 из 21 (3 активны) |

100% из 100% 2 из 2 |

Таким образом, можно сделать вывод, что между качеством контента в информационной среде (в нашем случае, новостного и исторического) и гражданской пози- цией индивида прямая зависимость. Наше эмпирическое исследование, проведенное в рамках курса истории, это подтвердило.

Список литературы Влияние качества контента информационной среды на формирование гражданской позиции

- Денисова А.Б. Влияние ИКТ на формирование гражданской позиции студентов в условиях глобализации и информатизации // Вестник РУДН, серия Информатизация образования. - 2015. - №1.

- Рязанова М.П. Понятие «гражданская позиция»: сравнительный анализ // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. - 2015. - №4 (23).

- Акимова М.К., Персиянцева С.В., Перевощикова Г.С. Взаимосвязь гражданской идентичности и выбора жизненных стилей молодыми россиянами // Инновации в образовании. - 2017. - №11.

- Финансовый словарь [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23436

- Хандажпова С.Б. Формирование информационной образовательной среды образовательного учреждения [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/06/26/formirovanie-informatsionnoy-obrazovatelnoy-sredy

- Словари и энциклопедии [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117680

- Хахалева О.А. К вопросу об информационной среде обитания // Вестник КрасГАУ. - 2012. - №2.

- Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki

- Асфатуллин С.Г. Развенчание мифов о Великой Победе // Военно-исторический журнал. - 2014. - №5.