Влияние количества и размеров резьбовых фиксаторов на адаптационные изменения механических свойств губчатой костной ткани и усилие сжатия отломков после контролируемого остеосинтеза перелома шейки бедра

Автор: Акулич Ю.В., Акулич А.Ю., Денисов А.С.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (56) т.16, 2012 года.

Бесплатный доступ

Существующая методика индивидуального подбора резьбовых фиксаторов при остеосинтезе перелома шейки бедра использует только измерения размеров проксимального отдела бедра пациента и не учитывает количественные оценки плотности и способности костной ткани пациента к адаптации, оказывающие существенное влияние на величину предельного момента затягивания фиксатора, при котором обеспечиваются лучшие условия сращения отломков. Для более качественного индивидуального подбора резьбового фиксатора до операции необходимо знать особенности адаптационного поведения костной ткани проксимального отдела бедра в зависимости от её плотности, количества и размеров имплантируемых фиксаторов.

Адаптация губчатой костной ткани, контролируемый остеосинтез, перелом шейки бедра, резьбовые фиксаторы, индивидуальный выбор

Короткий адрес: https://sciup.org/146216058

IDR: 146216058 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Влияние количества и размеров резьбовых фиксаторов на адаптационные изменения механических свойств губчатой костной ткани и усилие сжатия отломков после контролируемого остеосинтеза перелома шейки бедра

Остеосинтез перелома шейки бедра обычно осуществляется тремя стандартными резьбовыми фиксаторами (рис. 1), различающимися их полной длиной (95, 100 и 105 мм) и длиной резьбовой части (16 и 32 мм). При этом выбор фиксатора для пациента осуществляется путем выполнения следующих условий: 1) полного погружения резьбовой части в головку бедра; 2) необходимости создания адекватной сжимающей силы; 3) использования всей длины фиксатора. Поскольку диаметр головки взрослого человека находится в интервале 35–55 мм, то первое условие выполняется при любом выборе. Выполнение второго и третьего условий оценивается по рентгенограммам. Если рентгенограмма кости пациента имеет преимущественно темные градации серого (пониженная плотность), то из соображений прочности кости, расположенной между витками резьбы фиксатора, создается меньшая сила сжатия отломков, для чего выбирается фиксатор с длиной резьбовой части 16 мм, в противном случае – 32 мм.

Акулич Юрий Владимирович, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической механики, Пермь

Акулич Антон Юрьевич, травматолог клиники травматологии и ортопедии, Пермь

Денисов Александр Сергеевич, д.м.н., завкафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, Пермь

Рис. 1. Стандартный резьбовой фиксатор для остеосинтеза перелома шейки бедра

Таким образом, описанные выше условия выбора фиксатора являются качественными, они не опираются на количественные оценки плотности и адаптационные свойства костной ткани пациента, тогда как эти оценки оказывают решающее влияние на предельный момент затягивания фиксатора, обеспечивающий лучшие условия сращения отломков [1]. В связи с этим можно утверждать, что учет индивидуальных свойств костной ткани пациента при выборе фиксатора является актуальной задачей.

Материалы и методы

Для предоперационного индивидуального подбора резьбового фиксатора необходимо знать особенности адаптационного поведения костной ткани проксимального отдела бедра в зависимости от её плотности, а также количество и размеры имплантируемых фиксаторов. Поскольку распределение плотности губчатой костной ткани в проксимальном отделе бедра является существенно неоднородным и имеет индивидуальную специфику, в качестве количественной оценки плотности принималось усредненное по объёму проксимального отдела бедра значение. В исследуемой группе пациентов из 13 человек в возрасте от 31 до 85 лет эти значения изменяются в интервале 1,18–1,47 г/см3 (табл. 1). Измерения осуществлялись по рентгенограммам проксимального отдела бедра во фронтальной и боковой проекциях, содержащих изображение ступенчатого клина – эталона плотности [2]. Для нашего исследования были взяты рентгенологические данные (размеры проксимального отдела бедра, распределение плотности губчатой костной ткани вдоль оси шейки) четырёх пациентов (1, 7, 10, 13) с усредненной плотностью 1,18, 1,26, 1,34 и 1,47 г/см3 соответственно.

Моделировались варианты остеосинтеза установко й двух и трёх фиксаторов с контролируемым моментом затягивания. При установке двух фиксаторов варьировались их длина и наружный диаметр резьбовой части (табл. 2). Высота и шаг резьбы при этом оставались стандартными, равными 1,75 и 2,75 мм соответственно. При моделировании остеосинтеза с установкой трёх стандартных, одинаковых фиксаторов варьировалась только длина их резьбовой части (16, 24 и 32 мм).

Поскольку наружный диаметр резьбы стандартного фиксатора равен 6,5 мм, то площадь раневой поверхности кости при установке трёх стандартных фиксаторов превышает величину площади раневой поверхности кости при установке двух фиксаторов не менее чем в 1,3 раза. Поэтому остеосинтез двумя фиксаторами предпочтительнее, чем тремя, если обеспечивается незначительное уменьшение силы сжатия отломков путём увеличения наружного диаметра резьбы до 7,0 или 7,5 мм. Анализ такой возможности представлен в следующем разделе.

Таблица 1

Значения по возрастанию усредненной по объёму проксимального отдела бедра плотности губчатой костной ткани в исследуемой группе пациентов (13 человек)

|

Номер пациента |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

Плотность, г/см3 |

1,18 |

1,18 |

1,21 |

1,22 |

1,22 |

1,22 |

1,26 |

1,26 |

1,27 |

1,34 |

1,37 |

1,46 |

1,47 |

Таблица 2

Варианты размеров резьбовых частей двух устанавливаемых фиксаторов

|

Длина, мм |

16 |

24 |

32 |

||||||

|

Наружный диаметр, мм |

6,5 |

7,0 |

7,5 |

6,5 |

7,0 |

7,5 |

6,5 |

7,0 |

7,5 |

В каждом варианте остеосинтеза величина предельного момента затягивания фиксаторов M вычислялась c учетом индивидуальных адаптационных изменений структуры и механических свойств костной ткани путем решения соответствующей начально-краевой задачи [1]. Величины моментов M затягивания устанавливаемых фиксаторов принимались одинаковыми и ограничивались прочностью костной ткани по касательным напряжениям среза у вершин резьбы τ * , а также по нормальным напряжениям смятия под витками резьбы σ * . Напряжение разрушения τ * изменяется во времени, поскольку изменяется плотность в процессе адаптации костной ткани [3], тогда как для напряжения смятия σ * аналогичная зависимость авторам неизвестна. В связи с этим напряжение σ * принимается постоянной величиной, равной 6,7 МПа [5, 6].

Кроме того, величина момента M ограничивается уровнем «напряжения непереносимости» [10] – нормальным напряжением σ * r , при котором костная ткань резорбируется клетками. Для губчатой костной ткани японцев известна оценка σ * r = 7 МПа [4]. При этом установлено также, что уровень механических характеристик костной ткани сильно зависит от расовой принадлежности человека. Так, величина разрушающих напряжений растяжения компактной костной ткани большеберцовой кости у белых американцев (99 ± 16 МПа) в 1,4 раза меньше, чем у японцев [9]. Можно предположить, что в таком же отношении находятся напряжения непереносимости, т.е. для губчатой костной ткани белой расы σ * r = 5,0 МПа.

Рассмотренные выше ограничения величины момента М , обусловленные прочностью и переносимостью костной ткани, являются ограничениями сверху. Условием, определяющим нижнюю границу момента М , является требование монотонного возрастания или постоянства усилия сжатия отломков в процессе послеоперационного сращения перелома.

Для оценки варианта остеосинтеза (размеры и количество фиксаторов) используется множественный критерий, включающий следующие две характеристики: 1) наибольшая допустимая по прочности и непереносимости величина усилия сжатия отломков S при установке фиксаторов и в течение послеоперационного периода и 2) средняя скорость роста усилия сжатия отломков S в течение послеоперационного периода, определяющая степень адаптационной активности костной ткани за это время τ . Необходимость учета обеих характеристик обусловлена требованием отсутствия микроподвижности на поверхности контакта сращиваемых отломков в процессе сращения [7, 8].

Результаты моделирования

Во всех вариантах варьируемых параметров (средней плотности проксимального отдела бедра, длины и наружного диаметра резьбовой части фиксатора) при установке фиксаторов сжимающие напряжения в костной ткани не достигали предела непереносимости и лежали в интервале (0,8–0,95) σ * r . Коэффициенты запаса прочности по касательным и нормальным напряжениям принимали наименьшие значения к концу процесса сращения и находились в интервале 1,2–1,3. Период сращения принимался равным 125 суткам.

Результаты исследования приводятся сначала для моделирования остеосинтеза двумя фиксаторами, затем тремя.

Остеосинтез перелома шейки бедра двумя фиксаторами

В табл. 3 представлены интервалы адаптационных изменений модуля упругости Е, пористости р костной ткани головки бедра и усилия сжатия отломков S в процессе сращения перелома. Начальные значения даны в числителе, значения в конце процесса сращения – в знаменателе. При отличии конечной величины от начального значения, не превышающего 0,2%, конечная величина округляется до значения начальной.

В соответствии с данными табл. 3 при всех значениях средней плотности костной ткани пациента с увеличением длины резьбовой части фиксатора l и внешнего диаметра резьбы d увеличивается величина силы сжатия отломков S , поскольку возрастает площадь контакта кости и фиксатора. Возрастающая сила сжатия вызывает рост деформаций, активирующих производство костного вещества остеобластами, и связанные с этим уменьшение пористости р и увеличение модуля Юнга Е .

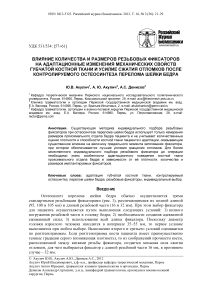

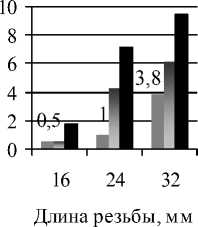

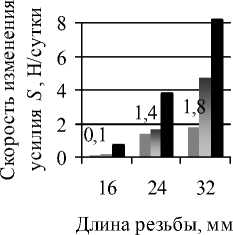

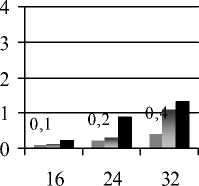

Однако эта общая закономерность осуществляется с разной интенсивностью в зависимости от величины средней плотности костной ткани пациента, что следует из сопоставления диаграмм, представленных на рис. 2. При умеренно низком значении плотности (1,26 г/см3) активность остеобластов имеет наибольшую величину при всех значениях длин и внешних диаметров резьбы фиксаторов. Об этом свидетельствуют наибольшие значения скорости изменения усилия сжатия отломков в течение периода сращения перелома в каждом варианте размеров резьбы фиксаторов (рис. 2, б ). При низшем значении плотности (1,18 г/см3) адаптационная активность остеобластов снижается практически при всех значениях l и d и приближается к наибольшему уровню только при l = 24 и 32 мм и d = 7,5 мм. При умеренно высоком значении плотности (1,34 г/см3) снижение адаптационной активности костной ткани еще более заметно, а при наиболее высокой плотности губчатой костной ткани проксимального отдела бедра пациента (1,47 г/см3) интенсивность процесса адаптации минимальна (рис. 2, г ).

■ d = 6,5 мм

■ 7,0 мм

■ 7,5 мм

б

а

■ d = 6,5 мм

- 7,0 мм

■ 7,5 мм

■ d = 6,5 мм

■ 7,0 мм

■ 7,5 мм

Длина резьбы, мм

в г

Рис. 2. Влияние размеров резьбы двух одинаковых фиксаторов на скорость изменения усилия сжатия отломков кости после остеосинтеза шейки бедра в зависимости от величины средней плотности костной ткани пациента: а – 1,18 г/см3; б – 1,26 г/см3; в – 1,34 г/см3;

г – 1,47 г/см3

24 ISSN 1812-5123. Российский журнал биомеханики. 2012. Т. 16, № 2 (56): 21–29

Таблица 3

Интервалы адаптационных изменений модуля упругости Е, пористости р костной ткани головки бедра и усилия сжатия отломков S в процессе сращения перелома шейки бедра после остеосинтеза двумя фиксаторами

|

Длина резьбы, мм |

Наружный диаметр резьбы d , мм |

||||||||

|

6,5 |

7,0 |

7,5 |

|||||||

|

Е , МПа |

р |

S , Н |

Е , МПа |

р |

S , Н |

Е , МПа |

р |

S , Н |

|

|

Средняя плотность кости пациента – 1,18 г/см3 |

|||||||||

|

16 |

228 228 |

0,86 0,86 |

1040 1100 |

228 228 |

0,86 0,86 |

1350 1420 |

228 253 |

0,86 0,85 |

1660 1890 |

|

24 |

228 234 |

0,86 0,85 |

1540 1670 |

228 304 |

0,86 0,83 |

1970 2510 |

228 350 |

0,86 0,82 |

2230 3120 |

|

32 |

228 294 |

0,86 0,84 |

1920 2390 |

228 336 |

0,86 0,82 |

2170 2940 |

228 386 |

0,86 0,81 |

2440 3620 |

|

Средняя плотность кости пациента – 1,26 г/см3 |

|||||||||

|

16 |

229 240 |

0,86 0,85 |

1040 1130 |

229 278 |

0,86 0,84 |

1200 1380 |

229 361 |

0,86 0,81 |

1500 1950 |

|

24 |

229 328 |

0,86 0,82 |

1380 1720 |

229 400 |

0,86 0,80 |

1640 2250 |

229 461 |

0,86 0,78 |

1840 2720 |

|

32 |

229 413 |

0,86 0,80 |

1680 2350 |

229 503 |

0,86 0,77 |

1960 3060 |

229 576 |

0,86 0,76 |

2180 3670 |

|

Средняя плотность кости пациента – 1,34 г/см3 |

|||||||||

|

16 |

1158 1158 |

0,63 0,63 |

1007 1020 |

1158 1158 |

0,63 0,63 |

1305 1325 |

1158 1158 |

0,63 0,63 |

1625 1710 |

|

24 |

1158 1158 |

0,63 0,63 |

1580 1750 |

1158 1163 |

0,63 0,63 |

1950 2160 |

1158 1219 |

0,63 0,62 |

2430 2910 |

|

32 |

1158 1168 |

0,63 0,63 |

2000 2230 |

1158 1240 |

0,63 0,63 |

2600 3190 |

1158 1300 |

0,63 0,60 |

3100 4120 |

|

Средняя плотность кости пациента – 1, 47 г/см3 |

|||||||||

|

16 |

1700 1700 |

0,54 0,54 |

1010 1020 |

1700 1700 |

0,54 0,54 |

1305 1320 |

1700 1700 |

0,54 0,54 |

1620 1640 |

|

24 |

1700 1700 |

0,54 0,54 |

1500 1520 |

1700 1700 |

0,54 0,54 |

1950 2160 |

1700 1746 |

0,54 0,53 |

2430 2540 |

|

32 |

1700 1705 |

0,54 0,54 |

2000 2050 |

1700 1762 |

0,54 0,53 |

2600 2740 |

1700 1770 |

0,54 0,53 |

2700 2860 |

Качественное объяснение причины такого влияния плотности заключается в следующем. При значениях средней плотности ниже уровня 1,26 г/см3 существенным является влияние распределения плотности в объеме проксимального отдела бедра. При плотности выше 1,26 г/см3 влияние этого фактора ослабевает и в каждой локальной области проксимального отдела бедра процесс адаптации осуществляется по единой схеме: с возрастанием в этой области средней плотности костной ткани увеличивается модуль Юнга и уменьшается деформация сжатия, стимулирующая адаптацию костной ткани.

Таким образом, при использовании двух фиксаторов с различной длиной и внешним диаметром резьбы могут быть созданы усилия сжатия отломков, изменяющиеся в широком диапазоне от 1040 до 4120 Н (табл. 3). Эти данные позволяют хирургу осуществить выбор фиксаторов по индивидуальным физическим параметрам конечности пациента.

Остеосинтез перелома шейки бедра тремя фиксаторами

Как отмечалось выше, при моделировании остеосинтеза тремя стандартными одинаковыми фиксаторами варьировалась только длина их резьбовой части (16, 24 и 32 мм). Интервалы адаптационных изменений модуля упругости Е , пористости р костной ткани головки бедра, расположенной в окрестности резьбы фиксаторов, и усилия сжатия отломков S в процессе сращения перелома представлены в табл. 4 в виде дробей. В числителе приведены начальные значения указанных величин (непосредственно после установки фиксаторов), а в знаменателе даны их значения в конце процесса сращения, т.е. через 125 суток.

Согласно данным табл. 4 при всех значениях средней плотности костной ткани с ростом длины резьбовой части фиксатора возрастает предельно допустимая сила сжатия отломков шейки бедра, как её начальное значение, так и значение в конце периода сращения. Начальное значение возрастает за счет увеличения площади контактной поверхности, а конечное – за счет адаптационной активности костной ткани.

При средней плотности костной ткани 1,18 г/см3 и длине резьбовой части фиксатора 16 мм скорость возрастания силы S имеет наименьшее значение, равное 0,88 Н/сут, что связано с клеточным производством костного вещества лишь в слое кости под витками резьбы. Модуль упругости и пористость костной ткани, окружающей резьбу фиксаторов, остаются при этом неизменным. При длине резьбовой части фиксатора 24 мм активация костных клеток распространяется по всему объему проксимального отдела бедра, что приводит к росту скорости силы S (4,16 Н/сут). Однако величина деформационного стимула адаптации в костной ткани, окружающей резьбу фиксаторов, в данном случае мала, что не позволяет модулю Юнга увеличиться, а пористости уменьшиться более чем на 0,2%. При длине резьбовой части фиксатора 32 мм сила сжатия при установке фиксаторов и величина деформационного стимула адаптации костной ткани возрастают, активация костных клеток распространяется также по всему объему проксимального отдела бедра, вследствие чего модуль упругости и пористость костной ткани, окружающей резьбу фиксаторов, изменяются в процессе сращения.

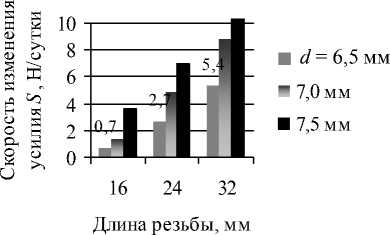

При средней плотности костной ткани проксимального отдела бедра, равной 1,26 г/см3, в процессе сращения изменяются все три характеристики ( Е , р , S ) при всех длинах резьбовой части фиксатора ввиду высокой адаптационной активности костной ткани, распространенной по всему объему проксимального отдела бедра. В этом случае достигаются наибольшие скорости адаптационного изменения силы сжатия отломков 2,7, 5,4 и 9,3 Н/сут при l = 16; 24 и 32 мм соответственно.

При плотностях костной ткани 1,34 и 1,47 г/см3 активность адаптационных процессов мала ввиду повышенных величин модуля упругости и пониженных значений деформаций, активирующих адаптацию.

Таким образом, применение трех резьбовых фиксаторов со стандартным профилем и размерами резьбы, но с различной длиной резьбовой части позволяет создать усилия сжатия шейки бедра, изменяющиеся в несколько более узком интервале (от 1500 до 3460 Н), чем при установке двух фиксаторов с увеличенным внешним диаметром резьбы.

Таблица 4

Интервалы адаптационных изменений модуля упругости Е, пористости р костной ткани головки бедра и усилия сжатия отломков S в процессе сращения перелома шейки бедра после остеосинтеза тремя фиксаторами

|

Длина |

Е , МПа |

р |

S , Н |

|

резьбы, |

|||

|

мм |

Средняя плотность кости пациента – 1, |

18 г/см3 |

|

|

1 A |

228 |

0,86 |

1500 |

|

228 |

0,86 |

1610 |

|

|

228 |

0,86 |

1970 |

|

|

24 |

— |

— |

|

|

228 |

0,86 |

2490 |

|

|

228 |

0,86 |

2260 |

|

|

32 |

— |

— |

|

|

350 |

0,82 |

3130 |

|

|

Средняя плотность кости пациента – 1,26 г/см3 |

|||

|

228 |

0,86 |

1380 |

|

|

16 |

|||

|

238 |

0,82 |

1720 |

|

|

229 |

0,86 |

1700 |

|

|

24 |

|||

|

417 |

0,80 |

2380 |

|

|

230 |

0,86 |

2020 |

|

|

32 |

— |

||

|

350 |

0,77 |

3180 |

|

|

Средняя плотность кости пациента – 1,34 г/см3 |

|||

|

1158 |

0,63 |

1500 |

|

|

16 |

— |

||

|

1158 |

0,63 |

1560 |

|

|

1158 |

0,63 |

2060 |

|

|

24 |

|||

|

1175 |

0,63 |

2320 |

|

|

1158 |

0,63 |

2750 |

|

|

32 |

|||

|

1259 |

0,62 |

3460 |

|

|

Средняя плотность кости пациента – 1, 47 г/см3 |

|||

|

1700 |

0,54 |

1500 |

|

|

16 |

|||

|

1700 |

0,54 |

1520 |

|

|

1700 |

0,54 |

2060 |

|

|

24 |

|||

|

1700 |

0,54 |

2110 |

|

|

1700 |

0,54 |

2740 |

|

|

32 |

|||

|

1780 |

0,54 |

2920 |

|

Как отмечалось выше, при установке трёх стандартных фиксаторов площадь раневой поверхности кости превышает величину площади раневой поверхности кости при установке двух фиксаторов не менее чем в 1,3 раза. Поэтому остеосинтез двумя фиксаторами предпочтительнее, чем тремя, если обеспечивается незначительное уменьшение силы сжатия отломков путём увеличения наружного диаметра резьбы до 7,0 или 7,5 мм и длины резьбовой части. Сопоставление данных табл. 3 и 4 показывает, что последнее условие выполняется при всех рассмотренных значениях средней плотности костной ткани. Например, при средней плотности костной ткани 1,18 г/см3 три фиксатора со стандартной резьбой (d = 6,5 мм) и длиной нарезки l = 16 мм можно заменить двумя фиксаторами со стандартной резьбой, но длиной резьбовой части, равной 24 мм. При этом обеспечивается даже несколько большее усилие сжатия отломков (на 2,7%). Возможна также аналогичная замена трёх фиксаторов со стандартной резьбой и длиной резьбовой части 32 мм на два фиксатора с увеличенным внешним диаметром резьбы 7,5 мм и длиной резьбовой части 24 мм.

Заключение

Представленные выше исследования устанавливают влияние основных геометрических характеристик резьбы фиксаторов, используемых при контролируемом остеосинтезе шейки бедра, на адаптационные изменения модуля Юнга, пористости костной ткани головки бедра и усилия сжатия отломков в достаточно широком диапазоне средней плотности губчатой костной ткани проксимального отдела бедра пациента (1,18-1,26 г/см3). Обосновано расширение размерного ряда фиксаторов и созданы предпосылки перехода на менее травматичный остеосинтез перелома шейки бедра двумя фиксаторами.

Список литературы Влияние количества и размеров резьбовых фиксаторов на адаптационные изменения механических свойств губчатой костной ткани и усилие сжатия отломков после контролируемого остеосинтеза перелома шейки бедра

- Акулич Ю.В., Акулич А.Ю., Денисов А.С. Индивидуальный остеосинтез шейки бедра резьбовыми фиксаторами//Российский журнал биомеханики. -2010. -Т. 14, № 1 (47). -С. 7-16.

- Акулич Ю.В., Акулич А.Ю., Денисов А.С. Предоперационное определение индивидуальных физических характеристик трабекулярной костной ткани в проксимальном отделе бедра//Российский журнал биомеханики. -2011. -Т. 15, № 1 (51). -С. 33-41.

- Акулич А.Ю., Денисов А.С., Акулич Ю.В. Предоперационное определение прочности на срез губчатой кости головки бедра in vivo//Пермский медицинский журнал. -2006. -T. 23, № 5. -C. 6-14.

- Джанг Д.-Й., Цуцуми С., Канг Й.-Б., Секель Р. Численное прогнозирование перемещения вертлужной чаши под действием высоких сжимающих напряжений на основе моделирования резорбции костной ткани//Российский журнал биомеханики. -2005. -Т. 9, № 3. -С. 32-45.

- Подрушняк Е.П. Возрастные изменения суставов человека. -Киев, 1972. -212 с.

- Подрушняк Е.П., Суслов Е.И. Методы исследования костной системы. -Киев, 1975. -112 с.

- Шерепо К. М. Резорбция костной ткани при использовании титановых фиксаторов//Медицинская техника. -1998. -№ 3. -С. 10-15.

- Andersen E., Linde F., Madsen F. Fixation of displased femoral neck fractures//Acta Orthop. Skand. -1987. -No. 58. -P. 212-216.

- Evans F.G. Mechanical properties of bone/ed. C.C. Thomas. -Springfield (Illinois), 1973. -322 p.

- Fredenberg Z.B., French G.//Surg. Gynecol. Obstet. -1952. -No. 94. -P. 743-748.