Влияние комплексного консервативного лечения на уровень сывороточных цитокинов у больных с I-II стадиями остеоартроза крупных суставов

Автор: Аскаров С.Е., Волокитина Е.А., Сазонова Н.В., Чепелева М.В., Швед Н.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142121179

IDR: 142121179 | УДК: 616.728.2/3-08-039.73:612.017

Текст статьи Влияние комплексного консервативного лечения на уровень сывороточных цитокинов у больных с I-II стадиями остеоартроза крупных суставов

Одной из наиболее важных медикосоциальных и экономических проблем на сегодняшний день остается лечение и реабилитация больных c остеоартрозами крупных суставов, которым страдает до 48-67,5 % 1трудоспособного населения России [4, 7]. Важнейшим звеном в патогенезе остеоартроза является дисбаланс цитокинов [2, 7, 8]. Провоспалительные (деструктивные) цитокины, в частности IL-1β, TNFα, IL-6, IL-17, инициируют увеличение высвобождения протеаз,

Е.А. Волокитина – зам. генерального директора ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова по научной работе, д.м.н.;

Н.В. Сазонова - зам. главного врача по поликлинической работе, к.м.н.;

М.В. Чепелева - старший научный сотрудник научноклинической лаборатории микробиологии и иммунологии, к.м.н.;

Н.С. Швед – врач клинической лабораторной диагностики.

угнетают синтез протеогликанов и коллагенов хондроцитами. Деструктивные (притивовоспали-тельные) цитокины, такие как IL-4 и IL-10, блокируют продукцию IL-1, увеличивают выработку антогониста рецептора IL-1 (IL-1RA) и снижают уровень NO-синтазы в хондроцитах [3, 10].

В последние годы ведётся интенсивный поиск маркеров деградации и репарации суставных тканей, позволяющих осуществлять мониторинг проводимой терапии, включая оценку хондропротекторных свойств лекарственных препаратов [4, 9, 11, 15].

Цель настоящей работы – изучить влияние комплексного консервативного лечения на уровень провоспалительных и противовоспалительных цитокинов у пациентов с остеоартрозом крупных суставов и выявить наиболее информативные показатели для оценки эффективности проводимой терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 69 пациентов с клиническими и рентгенологическими признаками идиопатического остеоартроза коленного и тазобедренного суставов I (n=34) и II стадии (n=35) в возрасте 44,0±1,87 лет, обратившихся в поликлинику ФГУ «РНЦ «ВТО» им акад. Г.А. Илизарова для проведения консервативного лечения, включающего применение хондропротекторов, НПВП, препаратов кальция, физиотерапевтических процедур, ЛФК. Длительность заболевания в среднем составляла 3,0±1,95 лет. При обращении в поликлинику Центра пациенты предъявляли жалобы на диффузную непостоянную боль в пораженном суставе, возникающую во время или сразу после физической нагрузки, непродолжительные ночные боли, умеренно выраженную болезненность околосуставных тканей.

Определение уровня спонтанной продукции сывороточных цитокинов (IL-1β, TNFα) осуществлялось методом ИФА с применением диагностических тест - систем ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург). В качестве контрольных использовались показатели 29 добровольцев аналогичного возраста, у которых отсутствовали клинические признаки остеоартроза. В обследуемую выборку не входили носители вирусов гепатитов В и С, лица с отягощенным аллергическим анамнезом. Иммунологическое обследование проводилось до лечения, через 6, 12, 15-24 месяца после начала комплексной, патогенетически обоснованной консервативной терапии.

Ретроспективно пациенты были разделены на 2 группы. Первую (I) группу составили 60 (87 %) больных с хорошими и удовлетворительными результатами консервативного лечения (существенное уменьшение интенсивности болевых ощущений в пораженном суставе, стойкий терапевтический эффект не менее 24 месяцев). Во вторую (II) группу вошли 9 (13 %) пациентов с неудовлетворительными результатами проведенной терапии (сохранение болевого синдрома).

Полученные данные обрабатывались с помощью методов непараметрической статистики с использованием U-критерия Вилкоксона с применением программного обеспечения AtteStat 1.0 [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

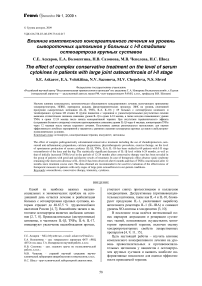

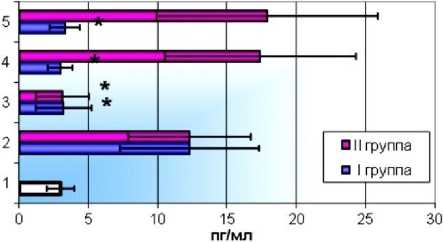

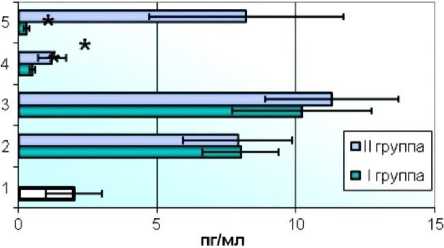

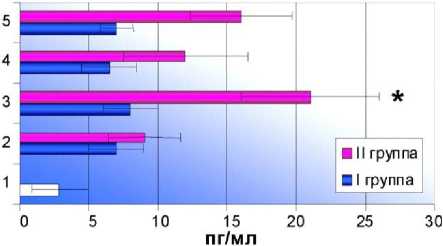

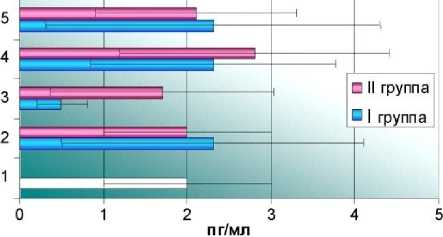

До начала лечения в обеих группах наблюдалась тенденция к повышению содержания IL-1β (рис. 1), а концентрация TNFα достоверно превышала контрольные значения (p<0,05), оставаясь при этом в пределах нормативных границ (рис. 2). Уровень IL-6 и IL-10 не имел статистически значимых отличий от показателей контрольной группы (рис. 3, 4).

Медикаментозная терапия включала применение хондропротекторов, обладающих способностью ингибировать протеолитические ферменты, стимулировать синтез протеогликанов хондроцитами и гиалуроновой кислоты синовиоцитами, улучшать реологические свойства синовиальной жидкости [4]. Больные получали хондролон или алфлутоп по 1 мл (№ 15) внутримышечно, далее - терафлекс по 2 капсулы 3 раза в сутки на протяжении 3 недель, в последующем - по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 2 месяцев. В комплекс лечебных мероприятий также входили нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), обезболивающее и противовоспалительное действие которых обусловлено угнетением активности циклооксигеназы (ЦОГ) – ключевого фермента метаболизма арахидоновой кислоты. Нимулид применялся по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 14 дней, диклофенак – по 1 таблетке (25 мг) 3 раза в сутки на протяжении 7 дней.

Рис. 1. Содержание IL-1β: 1 – контрольная группа; 2 – до лечения; 3 - 6 месяцев после начала консервативной терапии; 4 – 12 месяцев после начала консервативной терапии; 5 – 18-24 месяца после начала консервативной терапии; * - p<0,05 относительно исходных значений

Рис. 2. Содержание TNFα: 1 – контрольная группа; 2 – до лечения; 3 - 6 месяцев после начала консервативной терапии; 4 – 12 месяцев после начала консервативной терапии; 5 – 18-24 месяца после начала консервативной терапии; * - p<0,05 относительно исходных значений

Рис. 3. Содержание IL-6; 1 – контрольная группа; 2 – до лечения; 3 - 6 месяцев после начала консервативной терапии; 4 – 12 месяцев после начала консервативной терапии; 5 – 18-24 месяца после начала консервативной терапии; * - p<0.05 относительно исходных значений

Рис. 4. Содержание IL-10: 1 – контрольная группа; 2 – до лечения; 3 - 6 месяцев после начала консервативной терапии; 4 – 12 месяцев после начала консервативной терапии; 5 – 18-24 месяца после начала консервативной терапии

Для профилактики осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта всем пациентам назначался Омез по 1 капсуле перед завтраком на время приёма НПВП. Курс консервативного лечения в среднем продолжался 3 месяца.

Кроме того, больные посещали занятия лечебной физкультурой, способствующей уменьшению артралгий и улучшению функций пораженных суставов. Также пациентам проводились физиотерапевтические процедуры (электрофорез, ультразвук, лазер, магнит), способствующие купированию болевого синдрома, уменьшению отека околосуставных тканей, рефлекторного спазма околосуставных мышц, улучшению микроциркуляции.

Как в первой (I), так и во второй (II) группах через 6 месяцев после начала консервативной терапии регистрировалось достоверное снижение уровня сывороточного IL-1β (p<0,05). При этом у пациентов с хорошими и удовлетворительными результатами лечения эти изменения сохранялись на протяжении всего периода наблюдения, а в группе с отсутствием терапевтического эффекта - не более 6 месяцев (см. рис. 1). В эти сроки было отмечено статистически значимое повышение спонтанной продукции IL-6 в группе с неудовлетворительными результатами лечения.

Содержание TNFα достоверно снижалось через 12 месяцев после начала консервативной терапии в обеих группах (p<0,05). Однако в группе с неудовлетворительными результатами лечения на последующем этапе наблюдения данный показатель возвращался к исходным значениям, а в группе с хорошими и удовлетворительными результатами TNFα сохранялся на уровне значений контрольной группы (см. рис. 2). Статистически значимых изменений в отношении IL-10 на протяжении всего периода наблюдения отмечено не было. Данный показатель в обеих группах сохранялся на уровне исходных значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение комплексной, патогенетически обоснованной, консервативной терапии, включающей применение хондропротекторов, НПВП, препаратов кальция, физиотерапевтических процедур, ЛФК не оказывает существенного влияния на спонтанную продукцию сывороточных цитокинов IL-6 и IL-10, которые исходно не отличаются от значений контрольной группы и не выходят за пределы нормативных границ. Наиболее информативной является динамика сывороточных IL-1β и TNFα, ключевых цитокинов, в наибольшей степени причастных к деструкции хрящевой ткани. У пациентов с хорошими и удовлетворительными результатами лечения содержание IL-1β в периферической крови достоверно снижается в сроки 6-24 меся- ца, а концентрация TNFα – в сроки 12-24 месяца после начала консервативной терапии. При отсутствии терапевтического эффекта (сохранении болевого синдрома) изменения в отношении исследуемых цитокинов являются кратковременными. Уровень IL-1β снижается через 6 месяцев, а содержание TNFα - через 12 месяцев после начала курсового лечения.

Таким образом, в амбулаторнополиклинических условиях для оценки эффективности лечебных мероприятий у пациентов с ранними стадиями остеоартроза крупных суставов рекомендуется исследование сывороточных цитокинов IL-1β и TNFα до лечения, IL-1β через 12 и 24 месяца, TNFα через 24 месяца после начала консервативной терапии.