Влияние комплексной терапии на качество жизни больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами

Автор: Погосова И.А., Голозубова К.Н.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 1 (102), 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность изучения проблемы коморбидных панических и депрессивных расстройств обусловлена высокой распространенностью указанных состояний в популяции. Материалы и методы. В статье обсуждаются результаты изучения динамики психологических особенностей, показателей качества жизни больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами в процессе сочетанного применения фармакологических и психотерапевтических методов лечения. Обследованы 50 пациентов с коморбидными депрессивным и паническим расстройствами. 25 пациентов основной группы получали сочетанную фармако- и психотерапию. В лечебном процессе 25 больных контрольной группы единственным способом коррекции клинико-психологических проявлений болезни являлась фармакотерапия. Представлены результаты изучения клинико-психологических и патопсихологических параметров у больных основной и контрольной групп до и после терапии с их последующим сравнительным анализом. Результаты. Применение комплексного подхода в лечебном процессе привело к стабилизации эмоциональных проявлений болезни, психологическому благополучию пациентов, повышению показателей качества их жизни. Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о целесообразности включения предложенной психотерапевтической программы в лечебный процесс при коморбидных паническом и депрессивном расстройствах.

Депрессивное расстройство, паническое расстройство, коморбидность, когнитивно-бихевиоральная психотерапия, качество жизни, психологическое благополучие

Короткий адрес: https://sciup.org/142220044

IDR: 142220044 | УДК: 616.8-008.64:616.891.6:615.214:616.8-085.851 | DOI: 10.26617/1810-3111-2019-1(102)-18-27

Текст научной статьи Влияние комплексной терапии на качество жизни больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами

Научный интерес к проблеме коморбидных аффективных и тревожных расстройств обусловлен высокой распространённостью последних в популяции [15]. Как правило, коморбид-ные аффективные и тревожные расстройства впервые диагностируются в возрасте наибольшей социальной активности, имеют хроническое, склонное к частым обострениям течение. В работе с данной категорией пациентов возникают проблемы диагностического характера, сложности в подборе психофармакологических и психотерапевтических способов коррекции указанных состояний, что является основанием для развития психосоциальной дезадаптации у больных [1, 4, 10, 11, 12, 13]. По данным зарубежных и отечественных исследователей, коморбидность рассматривается как одна из основных причин, оказывающих негативное влияние на течение основного заболевания, физиологическое и психологическое благополучие и качество жизни больных [6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20].

В ряде исследований приводятся результаты изучения клинико-психопатологических и психологических особенностей, обсуждаются показатели социального функционирования у больных, обнаруживающих сочетанные формы аффективных и панических расстройств [2, 5, 16]. В работе В.В. Русая и др. были изучены показатели социального функционирования у больных паническими расстройствами, обнаружено снижение психического и физического составляющих здоровья, описаны затруднения социального функционирования [14]. По мнению Т.Е. Андрющенко и др., А.Ю. Голосовой, болезненные переживания пациентов, страдающих паническими и тревожными расстройствами, находят негативное отражение в их представлениях о себе и адаптационных возможностях, а также выстраивании ими собственной жизненной картины [1, 4]. До настоящего времени остается актуальным вопрос использования сочетанных форм терапии в процессе лечебного сопровождения пациентов, обнаруживающих сочетанные формы депрессивных и панических расстройств [3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19].

В связи с этим возникла необходимость изучения эффективности применения комплексного подхода в лечении больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами с целью гармонизации показателей эмоциональной сферы, достижения психологического благополучия пациентов и повышения качества их жизни.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение эффективности использования сочетанных психофармакологических и психотерапевтических мероприятий для стабилизации психического состояния, достижения психологического благополучия и повышения качества жизни больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2015 по 2018 г. на базе психосоматического отделения ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» Комитета здравоохранения Курской области, дневного стационара № 2 с АРЦ ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона» обследовано 50 пациентов (100%) с комор-бидными депрессивным (депрессивный эпизод легкой и средней степени – F32.0, F32.10; рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой и средней степени – F33.0; F33.1) и паническим (F41.0) расстройствами. Клиническую диагностику данных коморбид-ных заболеваний проводили на основании МКБ-10. Средняя продолжительность указанных расстройств составила 2±1,25 года. Средний возраст обследованных больных – 33,9±4 года. В лечебном процессе больных основной группы использовалась комбинация фармако-терапевтических и психотерапевтических методов (25 больных - 50,0%). Больные контрольной группы получали только психофармакотерапию (25 больных - 50,0%). Исследование носило двухэтапный характер. Так, на первом этапе исследования (до осуществления лечебных мероприятий) были изучены психологические характеристики и показатели качества жизни больных основной и контрольной групп. Второй этап (после проведенных лечебных мероприятий) был направлен на повторное измерение психологических особенностей и показателей качества жизни у больных основной и контрольной групп с целью их последующего сравнения. Степень симптоматического улучшения состояния больных определяли с использованием ряда психодиагностических методов. Шкалы: ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, самооценки депрессии Цунга, оценки тревоги Шихана, Гамильтона. Анализ степени осознания больными психологических механизмов болезни был основан на результатах изучения методики «Диагностика самочувствия, активности и настроения», «Личностностном опроснике Бехтерев-ского института» (ЛОБИ). Степень социального функционирования больных проанализирована посредством «Анкеты качества жизни MOS-SF-36, «Методики оценки качества жизни больных и инвалидов NAIF», «Шкалы психологического благополучия К. Риффа». Для оценки статистической достоверности полученных результатов применялся непараметрический U-критерий Манна-Уитни с помощью статистического пакета StatSoft STATISTICA 6.0.

В лечебную программу больных основной и контрольной групп были включены антидепрессанты, «мягкие» нейролептики, транквилизаторы.

Для эффективного лечения больных основной группы, наряду с психофармакологической коррекцией, была проведена психотерапевтическая программа, состоящая из методов когнитивно-бихевиоральной психотерапии, релаксационных техник для снятия напряжения, эмоционально-позитивного разъяснения, рациональной психотерапии. С пациентами основной и контрольной групп проводились индивидуальные и групповые занятия. Мишенями для индивидуальной психотерапии у больных выступили эмоциональное напряжение, внутри-личностный конфликт, установка на будущее, отношение к болезни, личностные границы и собственная идентичность.

Целью психотерапии было изменение представлений пациента о физиологических механизмах становления панических атак; трансформация дезадаптивных форм поведения в адаптивные; снижение психоэмоционального напряжения; формирование позитивных и негативных личностных качеств, положительных ресурсов для подкрепления, поведения, направленного на борьбу со сложившейся ситуацией; развитие установок на положительный результат лечения и выздоровление, а также разрешение сложных жизненных ситуаций; трансформация познавательной структуры личностного «Я», своих когнитивных установок для становления дальнейшего конструктивного поведения в отношении жизненной ситуации и своего заболевания; проведение ра- боты, направленной на осознание пациентом своих возможностей, вариантов построения картины будущего, своих установок, осознание шагов, необходимых для реализации поставленных целей; укрепление личностных границ, собственной идентичности для осознания пациентами своего внутреннего пространства и способности выбирать способ эмоционального ответа на внешние и внутренние события, а также контроль своего эмоционального фона.

Для решения психотерапевтических задач применены ряд методов и техник различных психотерапевтических направлений: «метод пустого стула», техника «кто Я?», «создание желаемого будущего», «метод колонок», «формулировка результата». Продолжительность занятий составила 4 недели, по 30–40 минут в день. Терапевтические группы формировались с учетом нозологического принципа, продолжительности и степени тяжести клиникопсихологических проявлений заболевания. Психотерапевтическое воздействие состояло из трех психотерапевтических этапов. В ходе первого психотерапевтического этапа, направленного на психообразование, больным раскрывали суть приступа панической атаки, объясняли, что панические атаки являются естественным биологическим процессом, возникающим в ответ на негативные мысли и чувства, а физиологические изменения в период приступа способствуют формированию мышечного напряжения у последних. С помощью указанного психотерапевтического этапа проводилось снижение эмоционального напряжения у пациентов. Содержанием второго психотерапевтического этапа являлась работа со страхом и негативным эмоциональным фоном больных. Для реализации данного этапа нами использовались когнитивно-бихевиоральные методы (метод пяти колонок, систематическая десенсибилизация), релаксационные техники (релаксация по Джекобсону, АТ1, АТ2), рациональная психотерапия и эмоционально-позитивное разъяснение, в рамках которых проводилась работа с личностными установками и формировалась мотивация у пациентов на лечение и выздоровление («информирование», «анализ будущего», «создание коллажа», техника «создание желаемого будущего»). В рамках когнитивного направления использовался метод пяти колонок, с помощью которого больного обучали контролировать свои эмоциональные реакции, возникающие во время панической атаки. Таким образом, у пациентов основной группы развивалось ощущение безопасности и защищенности. Третий этап психотерапии заключался в проведении индивидуальной работы, направленной на личные переживания пациентов, внутрилич-ностные конфликты, самопринятие, самооценку больных, изменение своей позиции в рамках сложившейся ситуации.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Данные, полученные в ходе проведенного исследования психоэмоционального состояния 50 больных, до начала лечебных мероприятий статистически значимо не отличались. У 100% пациентов обнаружены низкие значения показателей методики САН («самочувствие» – 32,14±8,52, «активность» – 33,78±8,97, «настроение» – 34,32±7,1). Уровень тревоги по шкале Шихана достиг клинически выраженных значений и составил 45,06±19,96. По шкале Гамильтона была зафиксирована тяжелая степень выраженности тревоги (25,02±5,13). По шкале Цунга выявлено, что уровень депрессии достигал умеренных значений – 48,98,5±8,84. 100% обследуемых больных имели высокие значения по показателям личностной и ситуативной тревожности (49,6±6,32 и 51,52±5,09 соответственно). Качество жизни (анкета качества жизни MOS-SF-36) пациентов основной и контрольной групп соответствовало умеренному уровню – 41,06±15,9. Согласно результатам анализа анкеты NAIF у обследованных больных выявлено умеренное снижение интегрального показателя качества жизни (41,64±13,29). Среди типов отношения к болезни у 50 обследованных пациентов обнаружены следующие: тревожный (52,0%), ипохондрический (28,0%), сенситивный (12,0%), меланхолический (8,0%). По ряду шкал, отражающих психологическое благополучие пациентов (шкала Рифф), выявлено снижение показателей: «позитивные отношения с другими» (53,1±7,08), «автономия» (52,16±7,99), «управление средой» (53,92±7,95), «самопринятие» (53,54±11,6), «баланс аффекта» (69,48±11,08), «осмысленность жизни» (47,26±7,61), «человек как открытая система» (55,8±7,96). В пределах средних значений находится показатель общего психологического благополучия.

Следует отметить, что изменения в психическом и физическом состоянии обследованных больных приводят к снижению их адаптационных возможностей, затрудняют у них процесс построения картины настоящего и будущего, оказывают негативное влияние на уровень межличностного взаимодействия и социальный статус в обществе.

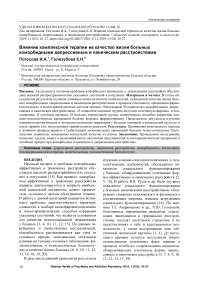

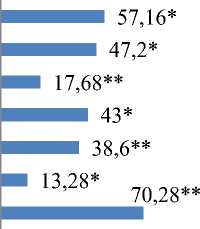

Сравнительная оценка средних значений эмоциональной сферы, психологического благополучия и качества жизни пациентов основной и контрольной групп (ОГ и КГ) после проведенных им лечебных мероприятий представлены на рисунках 1-4.

На рисунке 1 показано частотное распределение средних показателей эмоциональной сферы больных ОГ и КГ после лечебных мероприя- тий. Проведенный статистический анализ выявил различия, достигающие высокого уровня статистической значимости (р<0,01) у больных основной группы по ряду шкал: «тревога» (шкала Шихана) (р=0,000238), «тревога» (Гамильтон) (р=0,000262), «депрессия» (шкала Цунга) (р=0,000013), «ситуативная тревожность» (шкала Спилбергера-Ханина) (р=0,015536), «настроение» (САН) (р=0,001837).

Рисунок 1. Средние значения показателей эмоциональной сферы пациентов основной и контрольной групп после лечебных мероприятий

Примечание. СТ - ситуативная тревожность. ЛТ - личностная тревожность. * - Различия на достоверном уровне статистической значимости (0,01<р<0,05); ** - различия на высоком уровне статистической значимости (р<0,01).

Позитивное влияние психотерапии на психоэмоциональный фон больных основной группы подтверждается обнаруженными на достоверном уровне статистической значимости (0,01<р<0,05) результатами по шкалам: «самочувствие» (р=0,021106), «активность» (р=0,040879) (САН), «личностная тревожность» (р=0,037456) (Спилбергера-Ханина). Как видно из рисунка 1, использование в лечебном процессе пациентов основной группы фармако-и психотерапевтических мероприятий привело к снижению показателей по ряду шкал: «тревога» (шкала Шихана) - на 9,92 балла, «тревога» (шкала Гамильтона) - на 4,48 балла, «депрессия» (Цунга) - на 9,08 балла, «ситуативная» (на 10,08 балла) и «личностная» (на 8,72 балла) тревожность (шкала Спилбергера-Ханина).

У больных основной группы произошло повышение значений по трем шкалам методики САН. Так, показатели шкалы «настроение» улучшились на 10,5 балла, «самочувствие» - на 8,96 балла, «активность» - на 5,12 балла. Следует отметить, что проведенные лечебные мероприятия оказали позитивное влияние на психологический статус больных основной груп- пы. Зафиксирована значительная стабилизация общего самочувствия, настроения и активности, существенно снизился уровень ситуативной и личностной тревожности. У 100 % больных основной группы сочетанное использование психо- и фармакотерапии привело к стабилизации их психоэмоционального состояния.

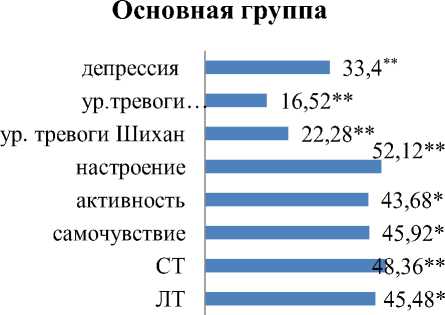

Из рисунка 2 следует, что использование в лечебном процессе больных основной группы психотерапии привело к росту удельного веса пациентов с гармоничным типом отношения к болезни до 40,0%, снижению числа лиц с тревожным типом на 20,0% и полному исчезновение пациентов с меланхолическим типом. Психотерапевтическая программа обеспечила возможность больным основной группы изменить прежнюю позицию в отношении принятия своего заболевания. После психотерапии пациенты основной группы стали более реалистично смотреть на сложившуюся жизненную ситуацию, научились переключать свое внимание с проявлений заболевания на круг повседневных дел, без особых сложностей вовлекались в межличностное общение, что позволило расширить круг их интересов.

Основная группа

тревожный тип ■ меланхолический ипохондрический ■ сенситивный гармоничный

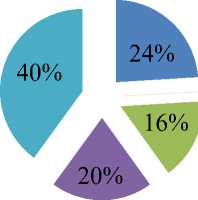

Контрольная группа

тревожный тип ■ меланхолический ипохондрический ■ сенситивный гармоничный

16%

Рисунок 2. Типы отношения к болезни больных основной и контрольной групп до и после проведенных лечебных мероприятий

Контрольная группа ип-кж общее здоровье боль психологичес..

ролевое ф-е физическое ф-е

Основная группа

ИП-КЖ общее здоровье боль психологическое зд-е эмоциональное ф-е ролевое ф-е физическое ф-е

41,32 ^е 38,2 ■ 28,44

-

■ 31,84

-

■ 21,28 6,28 ^^М 55,8

Рисунок 3. Средние значения показателей качества жизни пациентов основной и контрольной групп после лечебных мероприятий

Примечание. ИП-КЖ - интегральный показатель качества жизни. * - Различия на достоверном уровне стати стической значимости (0,01<р<0,05); ** - различия на высоком уровне статистической значимости (р<0,01).

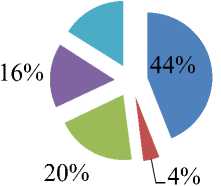

На рисунке 3 отражены результаты распределения средних значений по шкалам, имеющим различия на высоком (р<0,01) уровне статистической значимости по показателям качества жизни больных: «физическое функционирование» (р=0,001613), «эмоциональное функционирование» (р=0,015100), «боль» (р=0,006236). На достоверном (0,01 <р<0,05) уровне стати стиче-ской значимости выявлены различия по шкалам: «ролевое функционирование» (р=0,059389), «психологическое и общее здоровье» (р=0,035308; р=0,015100), «интегративный показатель КЖ» (р=0,035269). У больных основной группы проведенная фармако- и психотерапия привела к повышению показателей качества жизни по ряду шкал анкеты MOS-SF-36: «физическое функционирование» (на 14,48 балла), «эмоциональное функционирование» (на 17,32

балла), «общее здоровье» (на 9 баллов), «ролевое функционирование» (на 7 баллов), «психологическое здоровье» (на 11 баллов) и снижению показателя «интенсивность боли» (на 10,76 балла). Интегральный показатель качества жизни больных анкеты NAIF был повышен (на 15,84 балла). Таким образом, включение предложенной психотерапевтической программы в лечебный процесс при коморбидных депрессивном и паническом расстройствах способствовало нормализации эмоционального фона пациентов, улучшению качества жизни.

Анализ изменений показателей психологического благополучия (шкала Рифф) у пациентов основной и контрольной групп в результате проведенных лечебных мероприятий выявил ряд отличий (рис. 4).

Основная группа

Контрольная группа

Рисунок 4. Средние значения показателей психологического благополучия пациентов основной и контрольной групп после лечебных мероприятий

Примечание. * - Различия на достоверном уровне статистической значимости (0,01<р<0,05); ** - различия на высоком уровне статистической значимости (р<0,01).

Так, на достоверном уровне статистической значимости (0,01<р<0,05) обнаружены изменения по следующим шкалам: «автономия» (р=0,022345), «баланс аффекта» (р=0,033467), «осмысленность жизни» (р=0,023406), «человек как открытая система» (р=0,024508). На высоком уровне статистической значимости (р<0,1) диагностированы различия по ряду шкал: «позитивные отношения с другими» (р=0,001377), «са-мопринятие» (р=0,0014583), «психологическое благополучие» (р=0,0013568). В основной группе больных в процессе психо- и фармакотерапии отмечена положительная динамика средних значений по следующим показателям психологического благополучия: «позитивные отношения» - на 10,2 балла, «автономия» - на 7,8 балла, «управление средой» - на 6,2 балла, «личностный рост» - на 5,9 балла, «самопринятие» - на 14 баллов, «осмысленность жизни» - на 5,24 балла, «человек как открытая система» -на 6,49 балла. Показатели «баланса аффекта» были снижены на 7,1 балла, в то же время зарегистрировано увеличение показателя «общее психологическое благополучие» на 37,32 балла.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Реализация комплексного фармако- и психотерапевтического воздействия для больных ко-морбидными депрессивным и паническим расстройствами оказало благоприятное влияние не только на физическое состояние, но и на психологические параметры пациентов: способствовало стабилизации их эмоционального фона и становлению психологического благополучия, что в целом повысило качество жизни пациентов. Сочетанные фармако- и психотерапевтические мероприятия в рамках коморбид- ных депрессивного и панического расстройств привели к изменениям в социальной активности больных за счет расширения их межличностных контактов, формированию у больных умений выстраивать адекватные цели и образ будущего с возможностью реализации себя в нем. У больных сформировались самостоятельность, независимость в принятии решений и позитивное отношение к себе.. Пациенты изменили прежнее отношение к заболеванию за счет уменьшения степени фиксации внимания на собственных переживаниях, с интересом погрузились в повседневные дела и семейные заботы. Проведенная индивидуальная психотерапевтическая работа с пациентами, обнаруживающими коморбидные депрессивное и паническое расстройства, способствовала повышению уровня их самооценки, формированию осознания ими своей роли в социальном окружении, разрешению существующих внутри-личностных конфликтов, принятию себя и развитию умений и навыков самостоятельно находить выход из сложных жизненных ситуаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты исследования дают возможность констатировать необходимость использования сочетанных фармакологических и психотерапевтических методов в лечебном процессе больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами. Реализация комплексного подхода в лечебном процессе больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами приведет к гармонизации эмоционального фона пациентов, психологическому благополучию и повысит качество их жизни.

Список литературы Влияние комплексной терапии на качество жизни больных коморбидными депрессивным и паническим расстройствами

- Андрющенко Т.Е., Живаева Ю.В. Представление о будущем у лиц с паническими и тревожнофобическими расстройствами. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 27-28 ноября 2015 г.)/гл. ред. И.О. Логинова. Красноярск: КрасГМУ, 2015: 182-188.

- Арутюнова Э.Э., Цыганков Б.Д. Аффективные расстройства в структуре панических атак. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. Материалы научно-практической конференции с международным участием «Психическое здоровье населения Сибири и Дальнего Востока. 2006; Приложение (41): 28-9.

- Воробьёва О.В. Диагностика и терапия панических расстройств. Терапия панических расстройств. 2010; 1: 30-35.

- Голосова А.Ю. Самовосприятие и образ будущего у пациентов с паническими атаками. Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: материалы 2-й Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием (г. Владивосток, 8-17 июля 2013 г.)/под ред. Р.В. Кадырова. Владивосток: Тихоокеанский государственный университет, 2013: 158-162.

- Горбунова А.А., Колюцкая Е.В. Паническое расстройство и аффективная патология (аспекты коморбидности). Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014; 114 (10): 10-12.

- Кот Т.Н., Сирусина А.В., Шаламова Е.Ю. Латентные факторы качества жизни у больных с депрессивными расстройствами. Мир культуры, науки и образования. 2014; 1 (44): 342.

- Кудинова Е.И. Особенности психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных с паническими расстройствами. Медицинская психология. 2015; 3: 76-78.

- Левин О.С., Ляшенко Е.А. Тревога и коморбидные состояния. Нервные болезни. 2016; 1: 28-34.

- Немых Л.С., Куташов В.А. Терапия панического расстройства. Прикладные информационные аспекты медицины. 2015; 18 (6): 63-67.

- Погосова И.А. Клинические особенности панических расстройств при их сочетании с коморбидной психической и наркологической патологией. Неврологический вестник им. В.М. Бехтерева. 2012; 44 (3): 42-47.

- Погосова И.А. Психологические особенности больных коморбидными генерализованным тревожным и депрессивным расстройствами. Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2012; 4: 74-79.

- Погосова И.А., Голозубова К.Н. Динамика психологических проявлений коморбидных панических и аффективных расстройств в процессе фармакологических и психотерапевтических мероприятий. Практическая медицина. 2017; 2,1 (102): 40-44.

- Погосова И.А., Погосов А.В., Федоренко Т.Ю. Оценка эффективности когнитивноповеденческой психотерапии у больных с коморбидными тревожными и аффективными расстройствами. Науково-практичний журнал Архiв психiатрiї. 2008; 14, 1 (52): 54-59.

- Русая В.В., Воробьева О.В. Качество жизни больных паническим расстройством и факторы, его определяющие. Фарматека. 2011; 19: 96100.

- Садыкова А.А. Клинические особенности депрессивных расстройств, сочетающиеся с тревожно-фобическими расстройствами. XVI съезд психиатров России. Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием. Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы (Казань, 23-26 сентября 2015 г.) : тезисы под общей редакцией Н.Г. Незнанова. СПб.: Альта Астра, 2015: 71.

- Семке В.Я., Погосова И.А. Психотерапия коморбидных тревожно-фобических и аффективных расстройств. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2010; 5 (62): 50-57.

- Тукаев Р.Д., Кузнецов В.Е. Когнитивноориентированная психотерапия при тревожных расстройствах: оценка в контролируемом исследовании. Социальная и клиническая психиатрия. 2015; 15 (2): 55-64.

- Allen L.B., White K.S., Barlow D.H., Shear M.K., Gorman J.M., Woods S.W. Cognitive-Behavior Therapy (CBT) for panic disorder: relationship of anxiety and depression comorbidity with treatment outcome. J Psychopathol Behav Assess. 2010; 32 (2): 185-192. 10.1007/s10862-009-9151-3

- DOI: :10.1007/s10862-009-9151-3

- Boswell J.F., Gallagher M.W., Sauer-Zavala S.E. et al. Patient characteristics and variability in adherence and competence in cognitive-behavioral therapy for panic disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2013; 81 (3): 443-454

- DOI: 10.1037/a0031437

- Brown G.W., Goldberg D., Kendler K.S., Sirovatka P.J. et al. (eds.) Psychosocial origins of depressive and anxiety disorders. Diagnostic issues in depression and generalized anxiety disorder. Arlington, Virginia, 2010: 303-332