Влияние консервативной терапии на фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови у пациентов с остеоартрозом I-II стадии

Автор: Сазонова Наталья Владимировна, Кузнецова Елена Ивановна, Чепелева Марина Владимировна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2009 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние комплексного, патогенетически обоснованного консервативного лечения, включающего применение медикаментозной терапии, физиотерапевтических процедур, ЛФК на фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови у больных с остеоартрозами нижних конечностей (I-II степени).

Остеоартроз, консервативная терапия, иммунная система, фагоцитарная активность нейтрофилов крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142121229

IDR: 142121229 | УДК: 616.72-007.248-08-039.73:612.112.3:612.017

Текст научной статьи Влияние консервативной терапии на фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови у пациентов с остеоартрозом I-II стадии

Остеоартроз (ОА) – наиболее распространенное дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, для которого характерно прогрессирующее течение и наличие хронического болевого синдрома, значительно снижающего качество жизни пациентов [10]. За период с 2004 по 2006 годы 78,4 % всех обращений в поликлинику ФГУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова приходилось на заболевания крупных суставов нижних конечностей.

До сих пор остается открытым вопрос о роли иммунных механизмов в возникновении остеоартрозов. В частности, известно, что иммунологический процесс в суставном хряще и синовиальной оболочке развивается параллельно дегенеративно-дистрофическим изменениям в тканях сустава [8, 14].

В настоящее время ведется активное изучение иммунных маркеров, отражающих течение патологических процессов, происходящих при остеоартрозах в тканях сустава, с помощью ко- торых можно осуществлять контроль над процессом лечения [7].

В последние годы большое внимание уделяется функциональным возможностям клеточных элементов крови и синовиальной жидкости – ней-трофилоцитам (Нф). Известно, что нейтрофилы участвуют в элиминации иммунных комплексов и их активность связана с активностью других компонентов иммунной системы (комплемента, концентрацией Ig G, других опсонирующих факторов), а благодаря наличию рецепторов к значительному числу эндогенных медиаторов и особенностям своего строения, нейтрофилы реагируют на малейшие изменения постоянства внутренней среды [5, 11, 12]. Однако значение нейтрофилов в этиопатогенезе ОА остается до настоящего времени недостаточно изученным.

Цель настоящей работы - изучить влияние комплексного консервативного лечения на фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови у пациентов с остеоартрозом I-II стадии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 70 пациентов с идиопатическим остеоартрозом крупных суставов нижних конечностей I-II стадии в возрасте 43±1,43 лет, обратившихся в поликлинику ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» по поводу умеренно выраженного болевого синдрома в коленных и тазобедренных суставах и околосуставных тканях, усиливающегося после физических нагрузок. Длительность заболевания в среднем составляла около 3 лет.

Для контроля была обследована группа из 20 добровольцев аналогичного возраста, у которых отсутствовали клинические признаки ОА. Забор крови осуществлялся из локтевой вены натощак. Исследование проводилось до начала лечения, через 6 месяцев и через 1 год после проведенного лечения.

Для морфологического исследования использовали мазки крови, окраску препаратов осуществляли по Романовскому-Гимзе. Подсчет количества лейкоцитов проводили в камере Горяева. Исследование фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов (ФАН) периферической крови включало изучение следующих показателей [9]:

Фагоцитарный показатель (ФП) – процент активных нейтрофилов, вступивших в фагоцитарную реакцию, к общему числу сосчитанных нейтрофилов (в %).

Количество активных фагоцитов в одном литре крови (КАФ) (109/л).

Фагоцитарное число (ФЧ) - среднее количество микробных клеток (Staphylococcus epider-midis, штамм № 9198 НИИЭМ), поглощенных одним фагоцитом (у.е.).

Показатель завершенности фагоцитоза (ПЗФ) - отношение количества переваренных микробов (Чу) к общему числу поглощенных микробов (Чп), выраженное в процентах (используется для оценки переваривающей (бактерицидной) функции фагоцитов (в %). .

Ч„

Результаты оценивали под иммерсионной системой микроскопа с увеличением 10×90.

Статистическая обработка данных проведена с вычислением средней арифметической и ошибки средней арифметической, с применением U-критерия Вилкоксона. Для статистической обработки использовали программное обеспечение «AtteStat 1.0» [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

До начала лечения сравнительный анализ показателей лейкограммы не выявил статистически значимых отличий между контрольной группой и больными остеоартрозом. Абсолютное и относительное содержание лимфоцитов, моноцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов, базофилов в обеих группах не выходило за пределы нормативных границ (табл. 1)

Медикаментозная терапия включала применение хондропротекторов, обладающих способностью ингибировать протеолитические ферменты, стимулировать синтез протеогликанов хондроцитами и гиалуроновой кислоты синовиоцитами, улучшать реологические свойства синовиальной жидкости [7, 18, 19]. Больные получали хондролон или алфлутоп по 1 мл (№ 15) внутримышечно, далее - терафлекс по 2 капсулы 3 раза в сутки на протяжении 3 недель, в последующем - по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 2 месяцев. В комплекс лечебных мероприятий также входили нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), обезболивающее и противовоспалительное действие которых обусловлено угнетением активности циклооксигеназы – ключевого фер- мента метаболизма арахидоновой кислоты. Ниму-лид применялся по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 14 дней, диклофенак – по 1 таблетке (25 мг) 3 раза в сутки на протяжении 7 дней. Для профилактики осложнений со стороны желудочнокишечного тракта всем пациентам назначался омез по 1 капсуле перед завтраком на время приёма НПВП.

В схему комплексной терапии также входили физиотерапевтические процедуры – электрофорез лекарственных препаратов (новокаин, димексид), ультразвук с гидрокортизоном, лазер, магнитотерапия, которые были направлены на уменьшение болевого синдрома, мышечного спазма, улучшения микроциркуляции и благоприятно воздействовали на метаболические процессы в тканях сустава. Больным остеоартрозами проводился массаж четырехглавой мышцы бедра и задней группы мышц голени, а также лечебная физкультура со щадящими механическими нагрузками на суставы (сидя, лежа) для снижения болевого мышечного спазма и усиления трофики пораженных суставов. Перечисленные лечебные мероприятия осуществлялись в течение 2-3 недель с повторением и были направлены на купирование болевого синдрома.

Таблица 1

Показатели периферической крови после проведения курса консервативной терапии

|

Показатель |

Контрольная группа |

До лечения |

6 месяцев после лечения |

1 год после лечения |

|

Лейкоциты (109/л) |

5,6±0,47 |

7,1±0,68 |

6,3±0,3 |

6,4±0,3 |

|

Лимфоциты (%) |

26,8±1,26 |

35,26±0,78 |

34,5±0,99 |

33,9±1,24 |

|

Моноциты (%) |

4,0±0,36 |

5,5±0,3 |

5,94±0,37 |

6,23±0,44 |

|

Сегментоядерные лейкоциты (%) |

63,56±1,08 |

51,7±0,77 |

53,0±1,1 |

52,9±1,26 |

|

Палочкоядерные лейкоциты (%) |

3,1±0.31 |

5,17±0,34 |

4,4±0,3 |

5,3±0,4 |

|

Эозинофилы (%) |

2,25±0,45 |

2,3±0,3 |

1,8±0,2 |

1,6±0,2 |

|

Базофилы (%) |

0,3±0,01 |

0,3±0,01 |

0,2±0,01 |

0,1±0,1 |

В результате проведенного лечения у больных объективно наблюдалось улучшение функции суставов, снижение интенсивности болевого синдрома до полного исчезновения болей в суставе, увеличение объема движений в пораженном суставе, уменьшилась или исчезла хромота. В течение срока наблюдения положительные результаты были достигнуты у 87,4 % пролеченных больных.

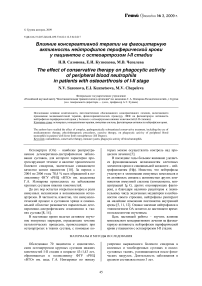

Согласно литературным данным, при ранних стадиях остеоартрозов наблюдается отсутствие глубоких нарушений в функционировании системы фагоцитоза [8], что согласуется с полученными нами результатами. До начала лечения большинство показателей практически не отличались от значений контрольной группы. Статистически значимые изменения (р<0,05) наблюдались в отношении фагоцитарного показателя (рис. 1), значения которого превышали контрольные, оставаясь при этом в пределах нормы, что косвенно может свидетельствовать о наличии воспалительного компонента при остеоартрозе [1, 6].

Рис. 1. Динамика фагоцитарного показателя больных ОА (I-II стадии) в процессе проведения консервативного лечения (%): 1 - контрольная группа; 2 - до проведения лечения; 3 - 6 месяцев после начала лечения; 4 – через 1 год от начала лечения; + - p<0,05 относительно показателей контрольной группы

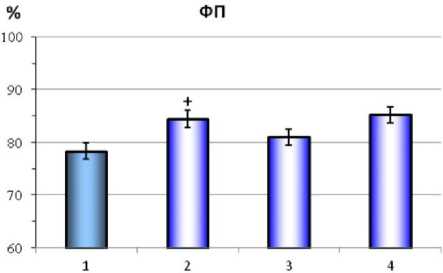

Рис. 2. Динамика изменения показателя количества активных нейтрофилов в 1 литре крови у больных ОА (I- II стадии) в процессе проведения консервативного лечения (109/л.): 1 - контрольная группа; 2 - до проведения лечения; 3 - 6 месяцев после начала лечения; 4 – через 1 год от начала лечения; * - p<0,05 относительно значений до проведения консервативной терапии

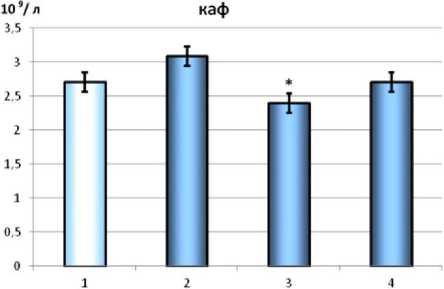

На последующем этапе исследования (через 6 месяцев после начала консервативной терапии) достоверно (р<0,05) снижалось количество актив- ных фагоцитов и уменьшалась поглотительная функция нейтрофилов, что выражалось в уменьшении значений КАФ и ФЧ (рис. 3), при этом ПЗФ оставался практически без существенных изменений. По нашему мнению, данный факт говорит о снижении антигенной нагрузки в результате проведенного лечения.

Рис. 3. Динамика фагоцитарного числа больных ОА (I-II стадии) в процессе проведения консервативного лечения (у.е.): 1 - контрольная группа; 2 - до проведения лечения; 3 - 6 месяцев после начала лечения; 4 – через 1 год от начала лечения; * - p<0,05 относительно значений до проведения консервативной терапии

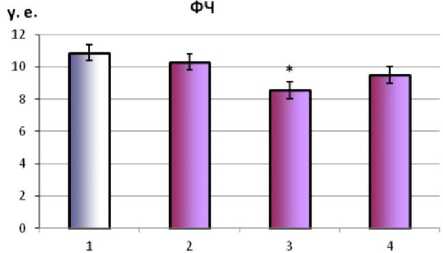

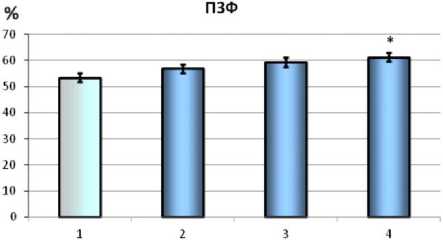

Через 1 год от начала лечения достоверно (р<0,05) повышался показатель завершенности фагоцитоза, отражающий секреторную активность иммунных клеток и составляющий основу фагоцитарной функции нейтрофилов (рис. 4).

Рис. 4. Динамика показателя завершенности фагоцитоза больных ОА (I-II стадии) в процессе проведения консервативного лечения (%): 1 - контрольная группа; 2 - до проведения лечения; 3 - 6 месяцев после начала лечения; 4 – через 1 год от начала лечения; * - p<0,05 относительно значений до проведения консервативной терапии

Из литературных источников известно, что на ранних стадиях ОА наблюдается активация хондроцитами катаболизма протеогликанов, продукты деградации которых в большом количестве диффундируют из матрикса хряща в синовиальную жидкость, а затем попадают в периферический кровоток [13, 16]. Другими исследователями в эксперименте было доказано повышение активности лизосомальных ферментов, выделяемых иммунными клетками при их взаимодействии с продуктами деградации суставного хряща, поступившими в кровь в результате патологического процесса [4, 14, 15]. В связи с этим мы предполагаем, что повышение

ПЗФ связано с активацией протеолитических и гидролитических ферментов (коллагеназы, катепсина G, эластазы и др.), а также активных метаболитов кислорода (О2-, Н2 О2, ОН+), выде- ляемых иммунными клетками. Данные биологически активные вещества, в свою очередь могут оказывать повреждающее действие непосредственно на ткани сустава [3, 17, 20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наблюдаемое у пациентов с ОА I-II стадии статистически значимое повышение количества активных нейтрофильных фагоцитов подтверждает наличие воспалительных явлений в суставе на начальном этапе развития данного заболевания. На фоне проведения комплексной, патогенетически обоснованной, консервативной терапии отмечалось снижение показателей ФАН (ФП и ФЧ), что свидетельствует о купировании воспалительного процесса в тканях больного сустава. Регистрируемое через 1 год увеличение переваривающей функции нейтрофилов (ПЗФ) указывает на активацию ферментативной и окислительной активности иммунных клеток, что говорит о том, что дегенеративно-дистрофические процессы, обусловленные биохимическими, иммунологическими и механическими изменениями в тканях сустава, продолжают развиваться.

Полученные данные говорят о том, что для достижения стойкого результата лечения ОА I-II стадии необходим длительный курс терапевтических мероприятий, а для оценки эффективности проводимой терапии можно использовать тесты по изучению фагоцитарной активности нейтрофилов крови.