Влияние коронакризиса на динамику потребительских цен в регионах России

Автор: Рослякова Наталья Андреевна, Дорофеева Людмила Владимировна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Коронавирусная инфекция, которая стремительно захватила инициативу в определении глобальных по масштабу тенденций, трансформировала жизнь современного общества. За прошедшие месяцы в острой фазе ограничительных мероприятий наблюдались как резкие всплески спроса (цифровая техника), так и негативные тенденции, связанные с банкротствами и переходом на режим частичной занятости и экономии зарплатных фондов. Все эти колебания спроса и предложения имели активное влияние на ценовые параметры различных сегментов потребительского рынка. Цель статьи состоит в анализе динамики цен на потребительском рынке регионов России и оценке возможных трендов в посткризисный период, с учетом региональных особенностей. Для этого авторы оценивают основные тенденций, сложившиеся на рынке регионов России к началу кризиса; определяют динамику цен в период 2019-2020 гг. по отдельным сегментам рынка; обосновывают характер действия отдельных факторов, связанных с влиянием кризиса, на разные типы рынков; выявляют перспективные тенденции динамики цен. В результате проведенного исследования для пяти групп регионов с различными характеристиками социально-экономического состояния и уровня развития рынка были получены следующие выводы: 1) для подавляющего большинства регионов выявлено замедление роста цен на услуги; 2) для кластера Депрессия интенсивный рост цен на услуги вызван слабым развитием рынка, высокими издержками и концентрацией на сегменте необходимых услуг (низкая эластичность по цене и доходу); 3) при схожей динамике цен в непродовольственном сегменте кластеров Выше среднего и Ниже среднего обоснованы различные причины. В первом случае имеет место отложенный спрос из-за роста цен, во втором - скрытая инфляция, когда люди не имеют денег на товары. Для ряда регионов намечена тенденция к появлению новых агентов на рынках вследствие роста цен (Депрессия для непродовольственных товаров, Выше среднего и Ниже среднего для продовольственных).

Регионы России, коронавирус, социально-экономические тенденции, социально-экономические трансформации, динамика цен

Короткий адрес: https://sciup.org/149132013

IDR: 149132013 | УДК: 338.57 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.4.6

Текст научной статьи Влияние коронакризиса на динамику потребительских цен в регионах России

DOI:

Коронавирусная инфекция, которая стремительно захватила инициативу в определении глобальных по масштабу тенденций, трансформировала жизнь современного общества. В число товаров первой необходимости повсеместно вошли средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), которые ранее активно использовались только работниками медицинских учреждений. Любые предприятия, претендующие на осуществление своей деятельности в период пандемии, стали активными потребителями дезинфицирующих средств. Изменилась жизнь городов, меры по самоизоляции и запрету массовых мероприятий заставили улицы опустеть. Однако так или иначе само течение кризисной ситуации заставляет людей адаптироваться к новым условиям. Как справедливо заметил Г. Онищенко, главным результатом пандемии и этапа самоизоляции является то, что люди осознали опасность и выработали персональные меры защиты [Онищенко, 2020].

При этом относительная стабилизация ситуации в обществе ставит новые вопросы и проблемы перед экономикой страны. Закрытие торговых центров в крупных и крупнейших городах повлекло затоваривание в сфере потребительских товаров (одежда, товары для дома, строй- материалы и т. п.). Однако наибольший негативный эффект наблюдался в сфере предоставления платных услуг населению, сокращение которых в апреле – июне 2020 г. достигло 37,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда наблюдался рост [Потребительский спрос, 2020]. Банкротство ряда компаний, режим экономии на заработной плате в связи с переходом на удаленный график работы привели к существенным изменениям уровня дохода и благосостояния граждан. Несомненно, колебания совокупных спроса и предложения отразились на ценовых параметрах. Учитывая существенную дифференциацию как товарных рынков, так и регионов России, следует понимать, что изменение не будет однонаправленным и монотонным по всей территории страны. Исследованию тенденций ценовых трансформаций посвящена настоящая статья.

Обзор теорий формирования стоимости и законов ценообразования

Цена и стоимость являются краеугольными камнями экономической теории. Сейчас эти понятия во многом сливают в единое. Говоря об истории развития научной мысли, посвященной вопросам стоимости и цены, следует подчеркнуть, что на протяжении XVII–XXI вв. оформи- лись два основных направления. Первое в формировании цены и стоимости отталкивается от потребительских предпочтений, полезности и в общем параметров спроса. Это взгляды меркантилистов, маржиналистов, неоклассиков. Второе опирается на вклад различных факторов производства (труда, земли, капитала) в формирование стоимости (себестоимости). И сущность цены заключается в обеспечении воспроизводства этих компонентов производства. То есть в целом направление связано с параметрами предложения.

Вообще развитие экономической теории как науки и изучение основ рыночной экономики стало актуальной задачей с развитием обширной торговли Великобританией в XVII веке. У истоков стоит школа меркантилистов, которые основу благосостояния видели в торговле, и, соответственно, их внимание было направлено на разработку теории меновой стоимости. Учитывая опыт работы в колониях, Т. Ман определяет важное свойство меновых стоимостей разных товаров – их неравенство, неэквивалентность [Ман, 1621]. То есть следует понимать, что меркантилисты однозначно видели разницу между потребительской и меновой стоимостью (в терминах А. Смита) и на основе этой разницы формировали торговую прибыль.

Почти параллельно с данной системой взглядов стала формироваться альтернативная система У. Петти. Он определил стоимость как некоторое внутреннее свойство товара и выдвинул идею о том, что стоимость возможно выразить через первичные величины (труд и землю). Одной из предложенных единиц стоимости было среднее дневное пропитание взрослого человека (не его труд) [Шпалтаков, 2000]. Другой мерой стоимости являлась рента с единицы земли. На этом основании богатство определяется У. Петти как совокупность возмещаемых затрат, заработной платы и ренты.

Соответственно, на этом основании У. Петти выделил естественную и искусственную цену, первая из которых как раз определялась на основе затрат, а вторая учитывала факторы спроса и предложения, потребительских предпочтений и т. п.

Следующим витком развития затратной теории стало понимание стоимости Ф. Кенэ. Основываясь на исследованиях сельскохозяйственного производства с помощью экономических таблиц, он пришел к выводу о появлении чистого (прибавочного) продукта. На этой основе была сформулирована концепция производительного труда. Более того, дальнейшее обращение этого сельскохозяйственного продукта осуществлялось по определенным ценам. И, поскольку в каждом новом сельскохозяйственном цикле могли воспроизводиться рабочая сила и средства производства, то этот обмен считался эквивалентным. На основе этих двух тезисов (о эквивалентности обмена и производительности сельскохозяйственного труда) также осуществлялась критика меркантилизма в той части, которая касалась понимания торговли как источника богатства и денег как источника его накопления. Сам Ф. Кенэ говорит о том, что обмен не является производительным трудом, а, следовательно, и не создает чистого продукта [Кенэ, Тюрго, Дюпон де Немур, 2008].

Завершенность идеям факторной природы формирования стоимости придал А. Смит. Весьма популярен пример, который он приводит относительно полезности воды и алмаза. Определяя слово стоимость, А. Смит приводит два различных значения: 1) полезность какого-нибудь предмета; 2) возможность приобретения других предметов, которую дает обладание данным предметом. Первую можно назвать потребительной стоимостью, вторую – меновой стоимостью [Смит, 1776]. При этом было доказано, что улучшение полезных свойств товара основывается на труде, который вкладывается в товар, в том числе и в капитальные производственные средства и землю. На этой базе было обосновано, что именно труд является источником увеличения потребительской стоимости. Таким образом были заложены основы трудовой теории стоимости (также эту концепцию называют классической).

Далее, рассуждая об исчислении меновой стоимости и определении действительных (позже они были определены как равновесные) меновых цен на товары, факторах, определяющих эту действительную цену, и причинах отклонения меновой и потребительской стоимости, он делает вывод о независимом характере процессов формирования меновой и потребительской стоимости. Развитие эта идея А. Смита получила у Ж.-Б. Сэя, который, опираясь на идею о независимости стоимости и цены, обосновывает возможность формирования последней на основании ее полезности и без точного соответствия затратам труда [Аникин, 1985]. С другой стороны, Ж.-Б. Сэй продолжал развивать идеи о влиянии факторов на формирование стоимос- ти. Однако он дополнит этот перечень фактором капитала, который также создает свой вклад в стоимости товара через ренту. В этом смысле можно сказать, что Ж.-Б. Сэй выступает как некоторый предтеча неоклассического синтеза.

В дальнейших исследованиях К. Маркс продолжал развивать идеи классической стоимости А. Смита. Через обоснования двойственного характера – конкретного и обезличенного была обоснована концепция, которая получила название трудовой теории. Конкретный труд – это такой труд, который вносится в продукт в непосредственном виде (например, операции сборки деталей работником, работа по управлению машиной или оборудованием). Обезличенный труд – это труд, который уже воплотился в некоторых предметах (то есть машина, оборудование являются примерами обезличенного труда). На основе этого свойства труда обосновывается то, что меновая стоимость, то есть цена, является необъемлемым свойством товара, то есть утверждается, что основу цены определяет объем общественного труда, затраченного на его производство [Бла-уг, 1994]. Соответственно, через трудовую теорию стоимости торговую прибыль К. Маркс воспринимал так труд, присвоенный торговцами, но неоплаченный ими.

Теория, основывающаяся на понятии полезности как основы цены, также имела свое развитие. Австрийская школа Е. Бём-Баверка и К. Мергера обосновала такое понятие, как предельная полезность, что заложило основу так называемому маржиналистскому подходу. Согласно этой концепции формирование ценности предполагает ограниченность этого блага (само понятие предельности предполагает анализ ценности последней/последующей единицы товара), что формирует предельную его пользу [Бём-Ба-верк, 1884; Менгер, 2005]. И далее основным принципом ценообразования становится причинная связь с человеческими потребностями. То есть в основу формирования меновой стоимости ложатся редкость (доступность) блага для потребителя и уровень его полезности.

Следующий шаг в развитии маржиналистс-кой теории сделал А. Маршалл, завершив формирование так называемой неоклассической (глобальной торговой) модели. Через формулирование закономерностей спроса и предложения (крест Маршалла) было обосновано, что в рыночной экономике возможно достижение таких условий, когда оценка полезности и уровень производствен- ных затрат сравняются (то есть стоимость станет равной цене) [Маршалл, 1891].

Более глубоко эти противоречия между двумя направлениями взглядов на стоимость и цену были осмыслены в рамках институциональной экономики. В целом можно сказать, что данные подходы к ценообразованию применимы для разных типов экономических систем. Аналогичное мнение, что различные теории стоимости и цены не противоречат друг другу, а дополняют понимание различных процессов ценообразования, можно встретить и у других авторов [Ветрова, Губанова, 2013].

Говоря о том, что цены также складываются под влиянием норм, традиций, формальных и неформальных правил, институционалисты обосновали другой взгляд на формирование, например, цен. По их мнению, при сложившейся ценовой норме (особенно характерно для ежедневно потребляемых товаров), если продавец повысит цену, даже имея объективные основания в виде повысившихся расходов, потребитель не примет ее (неформальный институт), а государство может оказать определенное давление для приведения к норме (формальный институт). Кроме того, формирование институтов на рынке обусловливает рост различных транзакционных выплат, а это означает, что в процессе ценообразования, кроме продавца и потребителя, появляются дополнительные агенты, которые также претендуют на свою норму прибыли [Ту-маланов, 2010].

Анализ существенного изменения институциональной среды, который был характерен для России в 90-е гг., позволил установить важнейшие характеристики разных типов экономик, для которых применимы различные модели ценообразования. Это было оформлено в понятиях продуктивной и непродуктивной экономик [Литвинцева, 2002]. Для продуктивной экономики (классической рыночной) действует обычный закон спроса и предложения, когда с ростом цен растет предложение товаров. И при этом рыночные цены покрывают производственные издержки производителей. В этом случае вне зависимости от того, будут ли цены установлены рынком или административным путем, инфляционные процессы будут иметь затухающий характер по мере сокращения предложения и роста цен. С другой стороны, в непродуктивной экономике отсутствуют такие положительные цены, которые могли бы обеспечить издержки. Имеется в виду, что в дополнение к поставке ресурсов для производ- ства должны быть еще выделены дополнительные деньги, и только в таких условиях могут быть покрыты издержки. В отсутствие такой практики происходят процессы усиления инфляции, роста цен на фоне сокращения совокупного предложения. В конечном итоге постоянный рост цен выдавливает с рынка такие компании и целые отрасли, что наблюдалось в России в период перехода к рынку.

Соответственно первая модель порождает превышение предложения над спросом, а вторая, наоборот, стремится к превышению спроса над предложением. Первую чаще называют конкурентной экономикой, вторую – плановой. И соответственно для первой системы, именно исходя из логики превышения предложения над спросом, цена устанавливается исходя из предпочтений потребителя и его полезности. Раз спрос на какое-либо благо предъявлен, оно создается. В непродуктивной экономике ситуация обратная, может быть осуществлена предоплата и не получена продукция, осуществлены инвестиции и не завершено строительство объекта. Соответственно в условиях недостаточного предложения цены объективно необходимо определять на основе затрат производителей. Эти диспропорции получили название рецессионного и инфляционного разрывов (подробнее об этом: [Нижегородцев, 2011]).

В этом смысле институциональная теория не отрицает определенных ранее рыночных сил, под влиянием которых складываются цена и стоимость, однако установлено, что действие институтов может ограничивать их рыночную силу.

В общем можно сказать, что в настоящее время в мире преобладает именно первая модель ценообразования (базирующаяся на постулатах маржиналистов, меркантилистов и неоклассиков), которая направлена на отношения спроса, а не производства. Соответственно в основе лежит стремление постоянного подстегивания спроса через формирование цен на основе потребительских интересов.

В общем смысле такая система ценообразования закладывает основу для существенных диспропорций на межстрановом уровне (например, проблема голода и отсутствия воды в Африке). Склонность к перепроизводству в странах с развитой рыночной экономикой позволяет относиться расточительно к производимым товарам. При этом перелив избытка товаров невозможен (нерационален с позиции данной концепции маржинализма), так как в противном случае нарушится баланс, связанный с редкостью и востребованностью, и эти товары перестанут обеспечивать некоторые рычаги влияния в международных отношениях и приносить повышенную прибыль в международной торговле. Это справедливо и для отдельных категорий товаров с так называемым интеллектуальным имиджем [Гужвин, 2009], которые не должны быть общедоступными и массовыми, поскольку их главная функция: выделять своих обладателей в определенную отличную от других группу (очень яркий пример – поклонники АйФонов). И здесь под влиянием рекламы и маркетинга кривая полезности сдвигается вверх даже в условиях отсутствия роста полезных свойств.

С другой стороны, производители товаров, которые не обладают подобным интеллектуальным имиджем и стоимость которых (обусловленная факторами производства) ниже той, что формируется в современной среде, вынуждены идти на хитрости. Таким образом формируются новые, неведомые потребителям ранее потребности и полезности. Так возникает целый пласт фиктивных полезностей, направленных на повышение стоимости, как суррогатов объективных производственных затрат.

Коронавирус отличается от остальных глобальных потрясений тем, что он не мобилизовал (что всегда случается во время войн и ЧС), а наоборот, затормозил мировую экономику. Более того, неспособность рынков быстро и успешно реагировать на подобные трансформации требует осмысления новых принципов их устройства. Одним из вариантов решения проблемы является концепция ноономики [Бодрунов, 2019], которая восходит к идеям о ноосфере В.И. Вернадского [Вернадский, 1988]. Ключевая идея ноосферы в том, что при высоком уровне развития сознания человека у него отпадает меркантильная жажда к безостановочному потреблению, а возникает понимание удовлетворенности. Аналогичное прочтение концепции Вернадского заложено в идеях устойчивого потребления (рационального потребления).

Однако такая трансформация требует новых подходов к потреблению и правил ценообразования. Например, сейчас потребителям проще менять одежду несколько раз в год, поскольку цена одной вещи невысока. Часто ремонт какой-то одежды сопоставим по стоимости с ее заменой на новую. И может возникнуть вполне рациональное желание. Однако, если речь идет о вещи, которая выполнена из качественного ма- териала, подогнана по фигуре, имеет подходящую расцветку (фасон) и т. п., то ее замена на вещь из масс-маркета определенно не будет вести к повышению полезности. Соответственно, если речь идет о таких трансформациях, когда каждый человек будет иметь небольшое количество качественной одежды и не будет ее менять несколько раз за год, должны возникать условия, чтобы производители одежды могли иметь прибыль и продолжать свою деятельность. Это требует серьезных трансформаций принципов ценообразования, которое, по нашему мнению, будет восходить к классическим правилам, способствующим воспроизводству.

Кластеризация регионов России и пропорции потребительского рынка в них

Для российских регионов характерны разные типы экономических систем, что обусловливает их высокую дифференциацию. Поскольку работа по анализу влияния коронавируса на тенденции спроса и предложения уже была начата авторами в работе [Рослякова, Митрофанова, Дорофеева, 2020], то мы сохраним общие контуры исследования. В частности, мы будем основываться на результатах кластеризации регионов, представленных и описанных в указанной работе. В дальнейшем исследовании мы будем опираться на официальные данные статистических источников [Информационно-аналитические материалы, 2020; Официальные статистические показатели, 2020; Регионы России, 2019]. Основные параметры кластеров представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, диспропорции существенны, однако, рассматривая динамику, можно найти еще более яркие примеры неравномерности развития российских регионов. Так, разрыв между самым высоким и самым низким объемом розничной торговли в 2000 г. составлял 2 293,9 % (почти в 23 раза) (г. Москва – 68 083 руб., Республика Ингушетия – 2 968 руб.). Это соотношение к 2019 г. сократилось до 780,3 % (г. Москва – 403 426 руб., Республика Ингушетия – 51 702 руб.).

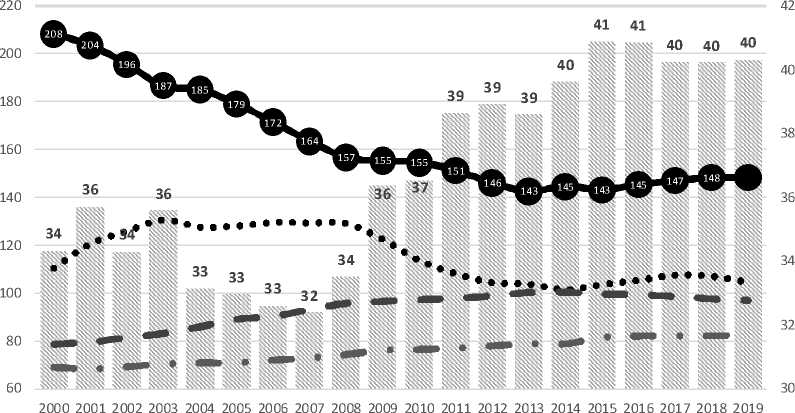

Исследование динамики показателя оборота розничной торговли в расчете на душу населения в сопоставлении со значением по РФ в период с 2000 по 2019 г. представлено на рисунке.

Значения показателя за 2019 г. в кластере Столичные (148 %) в 3 раза выше, чем в кластере Депрессия (40 %). За рассматриваемый

Таблица 1

Типовые регионы и основные характеристики пяти выделенных кластеров

|

Регионы |

Количество регионов |

Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб. |

Среднедушевые реальные денежные доходы населения в месяц, тыс. руб. |

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % |

|

Ульяновская область (кластер 1) |

55 |

280,0 |

22,8 |

15,3 |

|

Среднее по кластеру Ниже среднего |

432,0 |

27,1 |

14,6 |

|

|

г. Санкт-Петербург (кластер 2) |

3 |

781,2 |

45,0 |

6,6 |

|

Среднее по кластеру Столичные |

920,4 |

52,7 |

6,9 |

|

|

Карачаево-Черкесская Республика (кластер 3) |

6 |

165,4 |

18,1 |

22,9 |

|

Среднее по кластеру Депрессия |

187,4 |

18,3 |

26,0 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО (кластер 4) |

5 |

5 710,1 |

79,4 |

5,8 |

|

Среднее по кластеру Ресурсные |

3 623,2 |

69,5 |

8,6 |

|

|

Воронежская область (кластер 5) |

16 |

404,8 |

30,3 |

8,9 |

|

Среднее по кластеру Выше среднего |

471,0 |

29,3 |

12,0 |

|

Примечание. Источник: [Рослякова, Митрофанова, Дорофеева, 2020].

SSSSSS: Депрессия ^w • Ниже среднего ^^^Столичные ••■• Ресурсные ^* • Выше среднего

Рисунок. Отношение среднего значения оборота розничной торговли в расчете на душу населения по кластеру к значению по РФ, %

Примечания. Составлено авторами по: [Регионы России, 2019; Информационно-аналитические материалы, 2020]. Данные по кластеру Депрессия вынесены на отдельную ось ( справа ), чтобы проиллюстрировать резкую смену динамики, которая не видна при общероссийском масштабе изменений.

период разрыв между средними значениями по РФ и кластеру Столичные сократился на 50 %, что говорит о более быстром наращивании объема торговли в регионах, входящих в остальные кластеры (особенно кластеры Выше среднего, Ниже среднего, Депрессия, см. на рисунке). Рост объемов розничной торговли, который наметился после 2006 г. (особенно ярко проявился в кластере Депрессия), вызван введением в РФ материнского капитала, о котором было объявлено президентом России Владимиром Путиным 10 мая 2006 г. в ходе послания Федеральному собранию Российской Федерации [Путин, 2006].

Замедление роста объемов розничной торговли в кластере Столичные также может быть вызвано перенасыщением рынка и более интенсивным ростом цен на наиболее востребованные товары импортного производства.

Несмотря на позитивную динамику, которая определенно направлена на сглаживание тенденций потребления, если сопоставлять доли (отдельных кластеров) по показателям оборота розничной торговли и численности населения за 2019 г., то можно наблюдать следующие диспропорции. В кластере Ниже среднего проживает 43,4 % населения (от общероссийского уровня), при этом на него приходится только 35,3 % оборота розничной торговли. Аналогич- ная тенденция и в кластере Депрессия, где на 2,2 % населения приходится только 1 % оборота розничной торговли. Сложившиеся пропорции свидетельствуют о низкой покупательной способности населения.

Более сбалансирована ситуация в кластере Выше среднего, где проживает 35,2 % населения, на которые приходится 34,7 % оборота розничной торговли, и в кластере Ресурсные (на 1,7 % населения приходится 1,9 % оборота розничной торговли). Наиболее яркая и обратная по характеру диспропорция сложилась в кластере Столичные, где на 17 % населения приходится более 27 % оборота розничной торговли. То есть даже при 20-летней динамике к сокращению доли потребления в общероссийском объеме регионы данного кластера сохраняют повышенную долю потребления.

Также следует отметить, что главным объектом торговой инфраструктуры в сложившейся до коронавирусного кризиса модели работы розничного рынка являлись торговые центры, которые за счет концентрации потока людей (что составляет ключевое конкурентное преимущество торгового центра перед любой другой формой организации торговли) добивались относительно низкого уровня цен и транзакционных издержек. Также важным фактором обеспечения низких цен до пандемии было развитие сете- вых торговых компаний, которые за счет масштабности товарных потоков обеспечивали более низкие цены.

Проникновение в розничную торговлю сетевых магазинов, являющихся в большинстве своем основными арендаторами в торговых центрах, в кластерах различно. Это соответственно также будет влиять на глубину изменений в структуре торговли и динамике цен в пандемию и после нее. Так, например, в кластере Депрессия доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме розничной торговли в 2019 г. составляла всего 16,9 %, в то время как аналогичное значение для кластера Столичные составляло 48 %. Это обстоятельство обусловливает различные пути адаптации к новым реалиям. Если для кластера Столичные важным стало активное развитие онлайн торговли, то для кластера Депрессия важнейшую роль играют воспроизводство недостающего объема инфраструктуры мелкой розничной торговли и развитие нерыночных форм обмена.

При рассмотрении аналогичных показателей для рынка продовольственной продукции можно отметить, что наиболее высокий уровень развития сетевых магазинов наблюдается в кластерах Столичные и Ниже среднего. Если для регионов кластера Столичные это связано с высокой плотностью населения (здесь на 0,3 % территории РФ проживает 17,4 % населения), то для кластера Ниже среднего это обусловлено возможностями сетевых продуктовых магазинов устанавливать более низкие цены по сравнению с небольшими розничными точками продаж, что часто связано с продвижением более экономных товаров под собственным брендом или собственных торговых марок (СТМ) и связанное с этим снижение дифференциации номенклатуры [Дорофеева, 2020].

Изменение ценовых пропорций и условий ценообразования после пандемии

Первая тенденция, которая обращает на себя внимание, – это существенное сокращение цен в сегменте услуги. Изменение ценовой динамики представлено в таблице 2. Это подтверждает тезис о резком сокращении спроса на различные потребительские услуги [Потребительский спрос, 2020], который был приведен выше. Можно видеть, что в этом сегменте для четырех кластеров (кроме кластера Депрессия) складываются классические ценовые реакции, с падением спроса начинают сокращаться цены.

Противоположная ситуация наблюдается в кластере Депрессия, где, с одной стороны, из-за низкой платежеспособности присутствуют только услуги, которые можно отнести к категории первой необходимости (например, ЖКХ), а с другой стороны, вследствие роста издержек может происходить интенсивный отток поставщиков услуг с рынка, что повышает спрос и толкает уровень цен вверх.

Для непродовольственных товаров также наблюдаются разнонаправленные тенденции изменения цен. Для регионов Столичного кластера наблюдается замедление роста цен, что возможно благодаря масштабам рынка. Так, массовый перевод учащихся и работников на удаленный режим привел к всплеску спроса на компьютеры и ноутбуки. В Москве наблюдался рост продаж на 38 % (по сравнению с 2019 г.) в количественном выражении и 46 % в денежном [Эксперты: пик спроса ... , 2020)]. То есть имела место ситуация, когда, предоставляя небольшую скидку, продавцы обеспечивали сбыт более современной, производительной, высококачественной техники, которая была значительно дороже анало-

Таблица 2

Динамика цен на разные товарные категории в январе – июле 2019–2020 гг. в регионах различных групп (кластерах), %

|

Название кластера |

Изменение динамики цен в январе – июле 2020 г. по сравнению с январем – июлем 2019 г. на отдельные категории |

||

|

продовольственные товары |

непродовольственные товары |

услуги |

|

|

Ниже среднего |

87,5 |

27,8 |

-34,2 |

|

Столичные |

27,3 |

-17,4 |

-29,0 |

|

Депрессия |

51,9 |

280,0 |

41,7 |

|

Ресурсные |

36,4 |

70,0 |

-51,7 |

|

Выше среднего |

70,8 |

23,5 |

-31,6 |

Примечание. Составлено авторами по: [Официальные статистические показатели, 2020].

гов. Для регионов других кластеров, где острота ограничительных мер оказалась существенно ниже, а масштабы рынка не столь существенны, ожидаемо наблюдался рост цен. Лидерами негативных тенденций вновь являются регионы кластера Депрессия, где рост цен обусловлен издержками, а сохранение таких параметров – низким уровнем развития розничного рынка и работой в сегментах только необходимых товаров. То есть те агенты рынка, которые присутствуют там, просто не могут уйти и перестать выполнять социальную функцию доставки необходимых непродовольственных товаров. Также существенно ускорился рост в регионах Ресурсного кластера, что обусловлено удаленностью и труд-нодоступностью. Наименьшие темпы роста цен наблюдаются в кластерах Выше среднего и Ниже среднего. С этой динамикой связано падение спроса. Однако, если в кластере Выше среднего вектор идет на откладывание спроса и накопление ликвидности в ситуации неопределенности, то в кластере Ниже среднего падение спроса на непродовольственные товары обусловлено очень интенсивным ростом цен на продовольствие, все деньги преимущественно уходят на питание.

Кроме того, высокому росту цен на продовольствие в кластерах Выше среднего и Ниже среднего способствуют очень высокий уровень развития сетей и отсутствие альтернативы в виде несетевых магазинов. В условиях благоприятной конъюнктуры они способны обеспечить более низкие цены и выиграть в конкурентной борьбе с мелкими магазинами. Однако в кризисный период, когда уже существует барьер для входа на рынок регионов местных производителей, сетевые компании склонны к поведению монополиста, стремящегося максимизировать свою прибыль. Однако интенсивный рост цен является стимулом для рыночной трансформации и для появления местных агентов.

Заключение

Учитывая анализ сложившихся тенденций, можно сказать, что до конца года для всех регионов, кроме кластера Депрессия, следует ожидать ускоренного роста цен на услуги, которые усиленно сдерживались в период острой фазы пандемии, что будет призвано наверстать понесенные убытки.

Также для кластеров Выше среднего и Ниже среднего факторами стабилизации цен на продовольственном рынке будут развитие конку- рентной среды и появление, актуализация местных поставщиков продовольствия (причем не только в виде магазинов, но и в виде частной торговли, бартерного обмена, коллективной закупки продовольствия длительного срока хранения на базах и овощных хозяйствах).

Для кластера Столичных регионов, где благодаря масштабам рынка и развитой конкуренции наименее остро встал вопрос с ростом цен на все категории товаров и услуг, дальнейшее развитие будет связано с повышением качества (в части соответствия всем требованиям по безопасности). То есть веским основанием для повышения цен будет возможность купить товары или получить услуги в небольшом магазине (салоне), где не наблюдается скопление людей, а также осуществить покупку онлайн.

В кластере Ресурсные, где есть платежеспособность населения, высокие цены, обусловливают формирование отложенного спроса из-за повышенных издержек на доставку. Это создает предпосылки для дальнейшего роста цен.

Список литературы Влияние коронакризиса на динамику потребительских цен в регионах России

- Аникин А. В., 1985. Юность науки : Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. 4-е изд. М. : Политиздат. 367 с.

- Бём-Баверк О., 1884. Капитал и процент. Основы теории ценности хозяйственных благ // Библиотека «Мир книг». URL: https://mir-knig.com/read_ 327181-1# (дата обращения: 07.08.2020).

- Блауг М., 1994. Экономическая мысль в ретроспективе. 4-е изд. М. : Дело Лтд. 720 с.

- Бодрунов С. Д., 2019. Общая теория ноономики. М. : Культурная революция. 504 с.

- Вернадский В. И., 1988. Философские мысли натуралиста / отв. ред. А. Л. Яншин. М. : Наука. 520 с.

- Ветрова Е. А., Губанова Н. В., 2013. К вопросу о противоречиях в теориях ценообразования // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. № 12 (128). С. 39–42.

- Гужвин П. А., 2009. Концептуальные основы информационной теории стоимости // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. № 1. С. 8–11.

- Дорофеева Л. В., 2020. Кризис – проверка стран на устойчивость: использование опыта 2014 года // Экономика коронакризиса: вызовы и решения : сб. науч. тр. / под ред. Р. М. Нижегородцева. М. : ООО «НИПКЦ Восход-А». С. 36–43. DOI: 10.25728/ coronacrisis.2020.7-dorofeyeva.

- Информационно-аналитические материалы, 2020 // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium (дата обращения: 04.08.2020).

- Кенэ Ф., Тюрго А. Р. Ж., Дюпон де Немур П. С., 2008. Физиократы. Избранные экономические произведения / [пер. с фр.: А. В. Горбунов [и др.], пер. с англ. и нем.: П. Н. Клюкин]. М. : Эксмо. 1198 с.

- Литвинцева Г. П., 2002. Анализ ценовых диспропорций в российской экономике // Проблемы прогнозирования. № 4. С. 15–31.

- Ман Т., 1621. Рассуждение о торговле Англии с ОстИндией. Ответ на различные возражения, которые обычно делаются против нее // Научная цифровая библиотека «Порталус». URL: https:// portalus.ru/modules/economics/rus_readme.php? subaction=showfull&id=1102593942&archive= 1254315027&start_from=&ucat=& (дата обращения: 06.08.2020).

- Маршалл А., 1891. Принципы экономической науки // Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при Правительстве РФ. URL: http://www.library.fa.ru/files/Marshall.pdf (дата обращения: 06.08.2020).

- Менгер К., 2005. Избранные работы. М. : Издательский дом «Территория будущего». 496 с.

- Нижегородцев Р. М., 2011. Неравновесная динамика макросистем и механизмы преодоления мирового кризиса. Новочеркасск : НОК. 100 с.

- Онищенко Г., 2020. Как защитить себя и близких // Газета «Российская кооперация». URL: https:// rus.coop/ru/articles/gennadiy-onishchenko-daleksklyuzivnoeintervyu-o-koronaviruse-/ (дата обращения: 04.08.2020).

- Официальные статистические показатели, 2020 // Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://www. fedstat.ru/ (дата обращения: 20.07.2020).

- Потребительский спрос: региональные различия. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, 2020 // Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: https://ac.gov.ru/uploads/2Publications/BRE/_%D0%B8%D1%8E%D0%BB% D1%8C_web.pdf (дата обращения: 10.08.2020).

- Путин В. В., 2006. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/events/president/ transcripts/23577 (дата обращения: 10.08.2020).

- Регионы России. Социально-экономические показатели : стат. сб., 2019. М. : Росстат. 1204 с.

- Рослякова Н. А., Митрофанова И. В., Дорофеева Л. В., 2020. Коронакризис и трансформация потребительского спроса в регионах России // Экономика: вчера, сегодня, завтра. Т. 10, № 5А. С. 448–468. DOI: 10.34670/AR.2020.46.64.052.

- Смит А., 1776. Исследование о природе и причинах богатства народов // Библиотека «Гумер». URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/ smit/smit_1.pdf (дата обращения: 05.08.2020).

- Тумаланов Н. В., 2010. Рынок и цена: институциональный аспект теории ценообразования // Вестник Чувашского университета. № 1. С. 500–505.

- Шпалтаков В. П., 2000. История экономических учений : Курс лекций. Ч. 1. Омск : Изд-во Омского гос. унта путей сообщения. 89 с. Эксперты: пик спроса на ноутбуки в России на фоне COVID-19 прошел, 2020 // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20200720/1574574299.html (дата обращения: 08.08.2020).