Влияние культуры подсолнечника на водный и питательный режимы почвы в системе короткоротационных севооборотов

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований влияния кратковременного вращения насыщения подсолнечника в условиях ненадежного увлажнения лесостепной зоны. Показана роль подсолнечника в формировании режима орошения почвы в системе севооборота. Изучение токсичности почвы показало, что содержание обычной единицы (кумарина) было почти удвоено, когда подсолнечник культивировался с вращением в два курса по сравнению с вращением с пятью курсами.

Короткий адрес: https://sciup.org/142171301

IDR: 142171301 | УДК: 633.854.78:631.582

Текст научной статьи Влияние культуры подсолнечника на водный и питательный режимы почвы в системе короткоротационных севооборотов

Введение. Украина является одним из крупнейших мировых производителей и

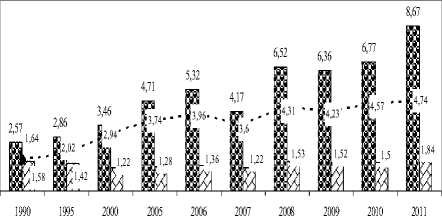

шл Валовый сбор, млн т УПЛ Урожайность, т/га . *. Площадь посева, млн.га

Рисунок 1 – Динамика площади посева, валовых сборов и урожайности подсолнечника в Украине

Такое увеличение площади посева привело к нарушению научно обоснованных нормативов выращивания этой важной культуры в севообороте. Сельхозпроизводители часто пренебрегают сроками возврата культуры на прежнее место выращивания, иногда практикуют высокий процент насыщения структуры посевных площадей хозяйств подсолнечником (30–40 %) либо вообще его бессменные посевы. Такая практика особенно характерна для юго-восточных регионов Украины, в подзоне недостаточного увлажнения.

Следует отметить, что еще в 70–90 гг. прошлого века исследованиями ученых доказаны неэффективность и пагубность такой практики с точки зрения продук- тивности этой культуры, качества ее урожая, фитосанитарного и токсикологического состояния системы почва–растение, состояния плодородия почвы, в частности, ее водного и питательного режимов.

Поэтому изучение данных вопросов для подзоны неустойчивого увлажнения лесостепи остается актуальным на современном этапе развития сельского хозяйства Украины [2; 3].

Цель исследований – установить влияние насыщения севооборота подсолнечником на водный режим почвы, фитосанитарное состояние почвы, а также параметры расходования этой культурой питательных веществ из почвы и удобрений на формирование единицы сухого вещества и, соответственно, выносом с урожаем.

Материалы и методы . Полевые исследования проводились в подзоне неустойчивого увлажнения левобережной лесостепи на черноземах типичных малогумусных в стационарном опыте отдела севооборотов и земледелия на мелиорированных почвах Национально научного центра «Институт земледелия НААН». Почва опытного участка характеризуется содержанием общего гумуса в пахотном слое на уровне 3,15–3,18 %, подвижного фосфора – 22–25 мг/100 г почвы, обменного калия – 8–12 мг/100 г почвы, реакция почвенного раствора слабокислая, степень насыщения поглощающего комплекса основаниями высокая (85–90 %).

Подсолнечник выращивали в двух севооборотах: двупольном – (пшеница яровая–подсолнечник) и пятипольном – (горох–пшеница озимая–подсолнечник– ячмень яровой–кукуруза на зерно). Общая площадь делянки 90 м2, учетная – 40 м2, повторность опыта 3-кратная, размещение вариантов и повторений систематическое.

Агротехника возделывания – общепринятая для зоны. Высевали гибрид подсолнечника, пригодный для возделывания на территории Украины. Запасы продуктивной влаги в почве определяли термически-весовым методом, токсичность почвы – методом Гродзинского [4].

Образцы почвы отбирались на посевах культуры из ризосферной зоны растения. Токсичное действие колинов определялось с помощью растений-индикаторов, особенно чувствительных к токсическим веществам и имеющих высокую энергию прорастания семян. Таким требованиям отвечают семена редиса сорта Красная с белым кончиком. Их проращивали в водных вытяжках из ризосферной почвы и на чистой воде (контроль). Биотест заключается в пересчете количества проросших семян в почвенных вытяжках и на контроле, который принимается за 100 %. При этом чем выше всхожесть семян на почвенных вытяжках, тем меньше в вытяжках ингибитора роста. Поскольку химическая природа колинов разнообразна, активность растворов выражается в условных единицах, а именно в мг/л кумарина – известного тормозителя, принятого за стандарт (УЕК). Действие разных концентраций кумарина выражается типичной одновершинной кривой с отметками показателя предельно высокой токсичности (1364 мг/л), при которой происходит полное угнетение роста, и низкой (до 5 мг/л), при которой происходит стимуляция прорастания.

Результаты и обсуждение. Процессы минерального питания и фотосинтеза, накопления сухого вещества в урожайной массе растений наиболее активно происходят при достаточных запасах продуктивной влаги во время вегетации, дефицит которой является одним из основных лимитирующих факторов функционирования агроэкосистемы. Уменьшение количества воды в растениях ниже определенного уровня приводит к нарушению их жизнедеятельности, торможению развития, переходу растительных клеток в патологическое состояние.

На протяжении вегетационного периода водный режим почвы в севооборотах значительно меняется, и в его динамике наблюдается четкая периодичность. В осенне-зимний период растительный покров на большинстве полей отсутствует, затраты влаги на транспирацию исключены, а снежный покров предотвращает испарение влаги, или оно незначительное. Почва, вспаханная на зябь, находится в распушенном состоянии и поэтому хорошо поглощает и накапливает влагу осадков за время к началу ухода в зиму. Однако разные поля севооборота за счет осенних осадков аккумулируют разное количество продуктивной влаги. Значительную роль в этом играют следующие факторы: культура, которая занимала поле на протяжении вегетационного периода и освободила его, состояние поверхности поля после его обработки, исходное увлажнение верхних горизонтов почвы.

По усредненным данным, за период 2005 по 2010 гг. в пятипольном севообороте с 20 %-ным насыщением подсолнечником перед уходом в зиму показатель средней по севообороту влагообеспечен-ности слоя почвы 0–160 см был значительно выше (124 мм), чем в двупольном севообороте (101 мм), где насыщение подсолнечником составляло 50 % (табл. 1).

Результатами исследований установлено, что в зависимости от поля севооборота почвой поглощалось от 36 до 60 % осадков, остальное количество влаги использовалось непродуктивно. Высокий уровень аккумуляции влаги осадков почвой характерен для полей, вспаханных на зябь после выращивания подсолнечника и пшеницы яровой. В целом использование осадков за период от ухода в зиму и до начала полевых работ составляет по пятипольному севообороту в среднем 47, а в двупольном севообороте – 53 %. Лучшее использование осадков в двупольном севообороте объясняется более интенсивным поглощением влаги зябью после пшеницы яровой под подсолнечник.

Полученные данные несколько занижены, поскольку нами не учтены затраты влаги на испарение во время периодического размораживания почвы зимой и рано весной, а также возможное перемещение парообразной и пленчатой влаги вглубь, за пределы слоя почвы 0– 160 см.

Таблица 1

Накопление продуктивной влаги в слое почвы 0-160 см за осенне-зимний и ранневесенний период в системе севооборотов, мм (среднее за 2005–2010 гг.)

|

8 о К |

Культуры севооборота в порядке чередования |

Состояние поля в исследуемый период |

Влага в почве, мм |

Накопление влаги |

||

|

уход в зиму 2005– 2009 гг. |

ранняя весна 2006– 2010 гг. |

мм |

% относительно количества осад * ков |

|||

|

Пятипольный севооборот |

||||||

|

1 |

Горох |

Посевы пшеницы озимой |

138 |

218 |

80 |

36 |

|

2 |

Пшеница озимая |

Зябь |

127 |

227 |

100 |

45 |

|

3 |

Подсолнечник |

Зябь |

91 |

223 |

132 |

60 |

|

4 |

Ячмень |

Зябь |

135 |

243 |

108 |

49 |

|

5 |

Кукуруза |

Зябь |

127 |

223 |

96 |

43 |

|

Среднее по севообороту |

124 |

227 |

103 |

47 |

||

|

Двупольный севооборот |

||||||

|

1 |

Подсолнечник |

Зябь |

98 |

205 |

107 |

48 |

|

2 |

Пшеница яровая |

Зябь |

104 |

233 |

129 |

58 |

|

Среднее по севообороту |

101 |

218 |

118 |

53 |

||

Примечание*. Среднемноголетнее количество осадков в исследуемый период 221 мм [5]

Определенный интерес представляют данные о распределении накопленной влаги осенне-зимних и ранневесенних осадков в разных слоях почвы. По многолетним данным, во всех полях пятипольного севооборота, вспаханных осенью на зябь, в том числе и после подсолнечника, аккумулированная почвой влага осадков концентрируется преимущественно в слое 0–100 см, равномерно распределяясь по всему слою и составляя при этом по полям от 34 до 52 % от общего количества осадков этого периода.

Просачивание влаги в более глубокие слои почвы (100–160 см) в поле после подсолнечника составляет 8 %, в остальных полях варьирует от 6 до 12 % от их общего количества (табл. 2).

Таблица 2

Послойное распределение влаги, накопленной в почве за осенне-зимне-весенний периоды (средние данные уход в зиму 2005–2009 гг. – весна 2006–2010 гг.)

|

8 о К |

Культура севооборота в порядке чередования |

Состояние поля в исследуемый период |

Всего накоплено влаги, мм в слое 0-160 см |

В том числе по слоям почвы, мм |

В % от количества осадков* |

|||

|

0– 50 см |

50– 100 см |

100– 160 см |

0– 100 см |

0– 160 см |

||||

|

Пятипольный севооборот |

||||||||

|

1 |

Горох |

Посевы пшеницы озимой |

80 |

29 |

35 |

16 |

29 |

7 |

|

2 |

Пшеница озимая |

Зябь |

100 |

33 |

42 |

25 |

34 |

12 |

|

3 |

Подсолнечник |

Зябь |

132 |

55 |

60 |

17 |

52 |

8 |

|

4 |

Ячмень |

Зябь |

108 |

49 |

44 |

15 |

42 |

7 |

|

5 |

Кукуруза |

Зябь |

96 |

42 |

40 |

14 |

37 |

6 |

|

Двупольный севооборот |

||||||||

|

1 |

Подсолнечник |

Зябь |

107 |

51 |

49 |

7 |

45 |

3 |

|

2 |

Пшеница яровая |

Зябь |

129 |

49 |

51 |

29 |

45 |

13 |

Примечание*. Среднегодовое количество осадков в исследуемый период 221 мм [5]

В двупольном севообороте в поле после подсолнечника аккумулированная влага осадков распределялась таким образом, что всего 3 % от общего количества осадков просочилось в слой почвы 100– 160 см, тогда как в метровом слое – 45 %. Общая влагообеспеченность почвы в этом поле весной – самая низкая (205 мм) по сравнению с другими полями севооборотов, в том числе и с полем после подсолнечника в пятипольном севообороте, где культуре отведено 20 % площади.

Таким образом, процесс восстановления запасов продуктивной влаги в глубоких слоях почвы за счет осадков преимущественно осенне-зимне-ранневесеннего периода после выращивания подсолнечника в подзоне неустойчивого увлажнения лесостепи начинается не ранее чем через 4 года.

Весенне-летний период характеризуется преобладанием потреблением влаги над ее накоплением в почве. На протяже- нии вегетации почвенная влага в большей степени используется на формирование урожая и частично на физическое испарение с поверхности почвы. Нами были определены суммарные затраты влаги за счет испарения поверхностью почвы и потреблением растениями (табл. 3).

Таблица 3

Динамика продуктивной влаги в слое почвы 0-160 см за весенне-летний период, мм (средние данные за 2006-2010 гг.)

|

8 о К |

Культура севооборота в порядке чередования |

Запас влаги в почве, мм |

Расход влаги из почвы, мм |

Приход с садками, мм |

Суммарный расход за вегетационный период, мм |

|

|

на время сева яровых культур |

в конце вегета-ции |

|||||

|

Пятипольный севооборот |

||||||

|

1 |

Горох |

216 |

96 |

120 |

204 |

324 |

|

2 |

Пшеница озимая |

218 |

71 |

147 |

204 |

351 |

|

3 |

Подсолнечник |

236 |

39 |

197 |

242 |

439 |

|

4 |

Ячмень |

213 |

89 |

124 |

204 |

328 |

|

5 |

Кукуруза |

196 |

72 |

124 |

252 |

376 |

|

Двупольный севооборот |

||||||

|

1 |

Подсолнечник |

251 |

44 |

207 |

242 |

449 |

|

2 |

Пшеница яровая |

201 |

64 |

137 |

204 |

341 |

По многолетним данным, исходя из остаточных запасов продуктивной влаги в почве на время уборки урожая, более всего иссушает почву подсолнечник. При выращивании этой культуры суммарный расход влаги с начала вегетации и до уборки урожая самый высокий по сравнению с остальными культурами севооборотов.

Определение токсичности почвы в посевах подсолнечника показало, что она зависела как от периода возврата подсолнечника на предыдущее место выращивания, так и от фазы развития культуры (рис. 2). В 2011 г. закончилась ІV ротация двупольного севооборота, то есть за 8 лет подсолнечник на одном и том же поле выращивался 4 раза, а в 5-польном севообороте подсолнечник вернулся на предыдущее место выращивания лишь в 2009 г., один раз за пять лет.

Рисунок 2 – Изменение токсичности почвы в посевах подсолнечника в зависимости от насыщения им севооборота и фазы развития (среднее за 2004–2011 гг.)

В среднем за годы исследований (2004–2011 гг.), токсичность почвы под подсолнечником в двухпольном севообороте составляла 18,2–38,2 мг/л кумарина, что почти в 1,5–2 раза больше по сравнению с пятипольным севооборотом (9,1– 26,1 мг/л УЕК).

Изменение токсичности почвы происходило и в течение вегетации культуры. Так, в фазе 4-х пар настоящих листьев содержание кумарина составляло 9,1 мг/л в пятипольном севообороте и 18,2 мг/л – в двухпольном (среднее за 2004–2011 гг.), на время образования корзинки соответственно – 21,1 и 38,2, в фазе полной спелости – 26,1 и 38,2 мг/л. Полученные результаты указывают на изменение количества токсинов в почве в зависимости от развития корневой системы подсолнечника.

Как отмечалось выше, целью наших исследований было определение параметров выноса питательных веществ на формирование урожаев культур. Известно, количество питательных веществ, вовлекаемых в биологический круговорот разными культурами определяется уровнем урожая сухого вещества основной и побочной продукции и ее химическим составом (табл. 4).

Исследования показали, что наиболее высоким содержанием азота в основной продукции (зерно, семена) характеризует- ся горох – 3,35 %, подсолнечник – 3,26– 3,30, более низким – пшеница яровая и озимая – 2,38–2,26, кукуруза – 1,77 ячмень – 1,63 %; фосфора: подсолнечник – 1,54–1,55 %, горох – 0,93, пшеница яровая и озимая – 0,74–0,85, кукуруза – 0,77, ячмень – 0,72 %; калия: горох – 1,09 %, подсолнечник – 0,90–0,97, пшеница яровая и озимая – 0,56–0,63, кукуруза – 0,42 и ячмень – 0,50 %.

В побочной продукции исследуемых культур высокое содержание азота отмечается в соломе гороха – 1,46 %, и стеблях подсолнечника – 0,86–1,00 %; фосфора: в соломе гороха – 0,35 %, и яровых ячменя и пшеницы – 0,30 %; калия: в стеблях подсолнечника – 2,25–2,37 %, соломе яровых культур ячменя – 1,31, и пшеницы – 1,16 %. Также следует отметить, что корзинки подсолнечника содержали 5,81–6,06 % калия, что в 5–6 раз выше, чем в основной продукции.

Определение выноса питательных веществ с урожаем основной и побочной продукции показало, что подсолнечник, в отличие от других культур севооборота выносит значительное количество калия и характеризуется наиболее высокими затратами питательных веществ на формирование весовой единицы абсолютно сухого вещества урожая.

Выводы. Выращивание подсолнечника сопряжено с очень большим расходом почвенной влаги на продуцирование урожая и питательных веществ почвы и удобрений на формирование единицы сухого вещества урожая.

Дефицит влаги в глубоких горизонтах почвы в течение ряда лет после выращивания подсолнечника с нарушением научно обоснованной периодичности возврата на прежнее поле может обусловить напряжение водного режима для следующих после него культур севооборота и ухудшение фитосанитарного состояние почвы, проявляется ее токсикоз.

Таблица 4

Содержание питательных веществ в основной и побочной продукции исследуемых культур (среднее за 2004–2011 гг.)

|

d> о К |

kJ 2 |

о JS h g 2 2 m ° P Я s' v У к vo q о s £ Kj § « S' 2 b |

Содержание питательных веществ, % на абсолютно сухое вещество |

||||||||||||||

|

основная продукция |

побочная продукция |

Суммарный вынос урожаем основной и побочной продукции, к/га |

Затраты питательных веществ на 1 тонну абсолютно сухого вещества урожая основной продукции побочной, кг |

||||||||||||||

|

солома/стебель |

корзинка/ кочерыжка |

||||||||||||||||

|

N |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

N |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

N |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

N |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

N |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

|||

|

Пятипольный севооборот |

|||||||||||||||||

|

1 |

Горох |

2,71 |

3,35 |

0,93 |

1,09 |

1,46 |

0,35 |

1,05 |

- |

- |

- |

148 |

40 |

77 |

55 |

15 |

28 |

|

2 |

Пшеница озимая |

4,39 |

2,18 |

0,85 |

0,63 |

0,58 |

0,19 |

0,67 |

- |

- |

- |

127 |

49 |

68 |

29 |

11 |

15 |

|

3 |

Подсолнечник |

2,97 |

3,26 |

1,54 |

0,90 |

1,0 |

0,28 |

2,37 |

1,08 |

0,43 |

6,06 |

141 |

60 |

175 |

48 |

20 |

59 |

|

4 |

Ячмень яровой |

3,70 |

1,63 |

0,72 |

0,50 |

0,95 |

0,30 |

1,31 |

- |

- |

- |

98 |

38 |

77 |

26 |

10 |

21 |

|

5 |

Кукуруза на зерно |

5,62 |

1,77 |

0,77 |

0,42 |

0,76 |

0,28 |

1,30 |

0,41 |

/0,14 |

0,63 |

168 |

65 |

147 |

30 |

12 |

26 |

|

Двухпольный севооборот |

|||||||||||||||||

|

1 |

Пшеница яровая |

2,38 |

2,38 |

0,74 |

0,56 |

0,86 |

0,30 |

1,16 |

- |

- |

- |

83 |

32 |

56 |

35 |

13 |

23 |

|

2 |

Подсолнечник |

2,75 |

3,30 |

1,55 |

0,97 |

0,83 |

0,23 |

2,25 |

1,19 |

0,47 |

5,81 |

131 |

56 |

159 |

48 |

20 |

58 |

ISSN 0202-5493. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. Вып. 1 (153–154), 2013

Поэтому возделывать подсолнечник в 3–4-польных севооборотах целым полем, а тем более бессменно недопустимо. Высокая продуктивность этой культуры на фоне сохранения и наращивания плодородия почвы обеспечивается только в системе научно обоснованных севооборотов, где периодичность его возврата на поле составляет не менее 5 лет.