Влияние курсовой комплексной медикаментозной терапии на вариабельность сердечного ритма у пациентов с нестабильной стенокардией

Автор: Сафронова Э.А., Сашенков С.Л., Шадрина И.М.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 1 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлены результаты исследования пейсмекерной активности синоатриального узла сердца (САУ) у больных с нестабильной стенокардией в начале и конце курса лечения в стационаре. Отмечено улучшение показателей вариабельности сердечного ритма после проведенной медикаментозной терапии.

Нестабильная стенокардия, вариабельность сердечного ритма, пейсмекерная активность синоатриального узла сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/147153100

IDR: 147153100 | УДК: 616.12-615.036

Текст научной статьи Влияние курсовой комплексной медикаментозной терапии на вариабельность сердечного ритма у пациентов с нестабильной стенокардией

Вопрос снижения смертности россиян от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) чрезвычайно актуален. Одним из первых указов, который подписал президент России Владимир Путин, вступив в должность 7 мая 2012 года, стал указ «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» [1], в котором среди прочих содержится поручение снизить смертность от ССЗ до 649,4 случая на 100 тыс. населения к 2018 году. По данным Росстата, в 2010 году показатель смертности населения от болезней системы кровообращения составил 805,9 на 100 тыс. человек. На сегодняшний день ССЗ являются первой причиной смертности российского населения – 56,8 % всех смертей. Ежегодно в России случается более 600 тыс. случаев острого коронарного синдрома (ОКС), из которых – около 200 тыс. инфарктов миокарда. Смертность больных инфарктом миокарда в течение года достигает 36–39 %. Таким образом, от этого заболевания ежегодно умирают порядка 80 тыс. человек. Показатели смертности от БСК среди мужчин и женщин трудоспособного возраста России самые высокие в Европе и отличаются значительными колебаниями [2, 3].

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния комплексной медикаментозной терапии в стационаре на вариабельность ритма сердца (ВСР) у пациентов с нестабильной стенокардией (НСт) с гипертонической болезнью (ГБ) и без сопутствующей ГБ.

Были обследованы 52 больных мужского пола с нестабильной стенокардией (НСт) в возрасте от 45 до 60 лет (средний возраст 52,23 ± 6,4 года). Помимо общепринятых инструментальных методов (электрокардиография (ЭКГ), суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиография), всем обследуемым пациентам проводилось ритмокардиографическое исследование на диагностическом комплексе КАП-РК-01-«Микор» с временным и спектральным анализом волновой структуры синусового ритма сердца. Регистрация и анализ ВСР осуществлялись в коротких записях (300 интерва- лов) с точностью в 1000 Гц, то есть, до 1 мс. Синхронно с ритмокардиограммой (РКГ) на экране регистрировалась ЭКГ с возможностью сохранения 5 ее фрагментов для детального анализа. Основу метода составляет оценка периферической вегетативной регуляции в синоатриальном водителе ритма и степени влияния на нее гуморальнометаболического фактора. Частотный анализ был непараметрическим, с быстрым преобразованием Фурье. ВСР исследовалась исходно лежа – фоновая проба (ph) и в 3 пробах: Vm – Вальсальвы-Бюркера, с преимущественно с парасимпатической стимуляцией; рА – пробе Ашнера; АОР – активной ортостатической. В стационарной части РКГ выделялись статистические показатели: средний интервал RR, среднеквадратические отклонения амплитуд всех – гуморальных, симпатических и парасимпатических волн ВСР – σRR, σl, σm, σs. В частотном анализе определялось соотношение σl %, σm %, σs % (VLF %, LF %, HF %) [4, 5]. Группой контроля были 43 человека (средний возраст 52,84 ± 6,95 года), у которых при проведении медицинских осмотров не было выявлено значимой соматической патологии. Статистическую обработку материала проводили с помощью программы прикладной статистики StatPlus 2009. Учитывая зависимость выборок – одна и та же группа пациентов до и после лечения – использовали парный Т-выборочный тест для зависимых выборок.

Лечение пациентов с НСт было стандартным и включало в себя: антиагреганты (ацетилсалициловая кислота 0,125 г/сут, В-адреноблокаторы в индивидуально подобранных дозах, ИАПФ, статины, гепарин или эноксапарин п/к живота). 10 больных получали в/в капельно НГ в первые сутки лечения, затем они, а также все остальные лица получали пролонгированные нитраты: 31 человек (59,62 %) получали ИСМН (моносан) 20–40 мг 2 раза в сутки, остальные – ИСДН (нитросорбид) 10 мг 3–4 раза в сутки. РКГ регистрировалась в первые либо вторые сутки лечения в стационаре утром до приема основной терапии и в дальнейшем за 1–2 суток до выписки.

Результаты исследования. Как видно из таблицы, после курса медикаментозного лечения величина межсистолических промежутков (RR) менялась недостоверно: в pA имела тенденцию к повышению, в остальных пробах – к снижению данного показателя. Общая вариабельность сер- дечного ритма (SDNN) увеличилась в фоновой пробе (ph) преимущественно за счет роста амплитуды гуморально-метаболической и парасимпатической регуляции при уменьшении симпатической (σm). В активной ортостатической пробе (Аор) также выросла SDNN в основном за счет повышения σs при уменьшении σm. Общая ВСР не изменилась в пробе Вальсальвы-Бюркера и снизилась

Результаты сравнения показателей ВСР у больных НСт и НСт ГБ в начале лечения (верхняя строка, n 1 = 54) и в конце лечения (нижняя строка, n 2 = 54)

|

Показатели ВСР |

рh – исходные данные в покое |

Vm – проба Вальсальвы-Бюркера |

pA – проба Ашнера |

Аор – активная ортостатическая проба |

|

Показатели временного статистического анализа ВСР |

||||

|

RR, с – средняя величина межсистолических интервалов |

1,015 ± 0,158 1,007 ± 0,157 Т = 0,254 Р = 0,802 |

0,989 ± 0,155 0,975 ± 0,168 Т = 0,461 Р = 0,649 |

0,994 ± 0,165 1,009 ± 0,188 Т = 0,201 Р = 0,848 |

0,879 ± 0,142 0,854 ± 0,155 Т = 0,937 Р = 0,359 |

|

SDNN, с – стандартная дисперсия всех волн ВСР |

0,02 ± 0,010 0,021 ± 0,008 Т = 0,166 Р = 0,87 |

0,019 ± 0,011 0,019 ± 0,009 Т = 0,119 Р = 0,907 |

0,021 ± 0,006 0,019 ± 0,005 Т = 0,825 Р = 0,441 |

0,02 ± 0,012 0,021 ± 0,008 Т = 0,224 Р = 0,825 |

|

σl, с – амплитуда очень низкочастотных волн СР |

0,019 ± 0,009 0,021 ± 0,009 Т = 0,587 Р = 0,564 |

0,020 ± 0,012 0,019 ± 0,009 Т = 0,381 Р = 0,707 |

0,023 ± 0,008 0,018 ± 0,004 Т = 1,441 Р = 0,199 |

0,017 ± 0,011 0,017 ± 0,008 Т = 0,401 Р = 0,692 |

|

σm, с – амплитуда низкочастотных симпатических волн СР |

0,011 ± 0,007 0,008 ± 0,003 Т = 2,404* Р = 0,026 |

0,011 ± 0,009 0,009 ± 0,005 Т = 0,328 Р = 0,164 |

0,012 ± 0,005 0,010 ± 0,005 Т = 0,997 Р = 0,357 |

0,009 ± 0,008 0,008 ± 0,004 Т = 0,778 Р = 0,445 |

|

σs, с – амплитуда высокочастотных парасимпатических волн СР |

0,012 ± 0,009 0,013 ± 0,007 Т = 0,951 Р = 0,354 |

0,010 ± 0,006 0,013 ± 0,008 Т = 2,193* Р = 0,04 |

0,011 ± 0,003 0,013 ± 0,008 Т = 0,444 Р = 0,673 |

0,007 ± 0,004 0,008 ± 0,005 Т = 0,445 Р = 0,661 |

|

Показатели спектрального статистического анализа ВСР |

||||

|

VLF% – доля очень низкочастотных волн СР |

55,87 ± 16,908 59,76 ± 20,855 Т = 0,819 Р = 0,423 |

64,276 ± 17,313 57,276 ± 21,661 Т = 1,304 Р = 0,207 |

65,429 ± 14,039 54,343 ± 16,097 Т = 2,17* Р=0,048 |

61,386 ± 18,145 65,605 ± 20,004 Т = 0,901 Р = 0,378 |

|

LF% – доля низкочастотных симпатических волн СР |

19,35 ± 12,942 11,435 ± 8,802 Т = 2,382* Р = 0,027 |

16,952 ± 10,701 14,252 ± 9,712 Т = 1,285 Р = 0,214 |

19,071 ± 10,909 18,586 ± 12,004 Т = 0,059 Р = 0,954 |

21,455 ± 16,242 16,001 ± 10,766 Т = 1,994* Р = 0,049 |

|

HF% – доля высокочастотных парасимпатических волн СР |

24,765 ± 19,185 28,795 ± 22,062 Т = 0,948 Р = 0,355 |

18,752 ± 13,578 28,481 ± 23,657 Т = 2,104* Р = 0,048 |

15,543 ± 8,947 27,086 ± 18,903 Т = 1,314 Р = 0,237 |

17,146 ± 15,567 18,382 ± 11,523 Т = 0,317 Р = 0,755 |

|

Показатели ВСР в стимуляционных пробах |

||||

|

Δ RR, % – величина максимальной реакции на стимул |

– |

8,843 ± 6,896 9,881 ± 8,739 Т = 0,621 Р = 0,541 |

12,257 ± 7,488 7,629 ± 4,404 Т = 2,04* Р = 0,048 |

–19,559 ± 9,946 –16,577 ± 8,817 Т = 1,997* Р = 0,049 |

|

tAB, с – абсолютное время достижения максимальной реакции на стимул от исходной точки |

– |

5,933 ± 2,392 5,133 ± 1,597 Т = 1,324 Р = 0,2 |

4,544 ± 1,474 4,341 ± 0,724 Т = 0,371 Р = 0,724 |

16,481 ± 4,033 17,16 ± 6,063 Т = 0,427 Р = 0,674 |

|

tr, с – абсолютное время восстановления после действия стимула |

– |

6,468 ± 3,698 6,850 ± 6,258 Т = 0,349 Р = 0,731 |

4,482 ± 1,849 3,53 ± 1,284 Т = 1,075 Р = 0,324 |

33,493 ± 9,932 32,691 ± 18,533 Т = 0,213 Р = 0,833 |

Примечание. * – р < 0,05.

в рА – за счет падения амплитуды гуморальнометаболических и симпатических волн при некотором росте парасимпатических. Что касается спектральных показателей ВСР, то необходимо отметить, что статистически значимо (p < 0,05) произошло снижение доли гуморально-метаболического влияния (VLF %) в рА. В Vm имелась тенденция к снижению данного параметра, в то время как в фоновой и ортостатических пробах была склонность к росту изучаемого показателя. Симпатическая спектральная характеристика (LF %) уменьшилась во всех пробах, причем статистически значимо в ph и Аор (p < 0,05). Доля парасимпатического паттерна регуляции увеличилась во всех проведенных пробах, достоверно – в Vm (p < 0,05).

Выраженность реакции на стимул статистически значимо (p < 0,05) снизилась в рА и Аор, в то

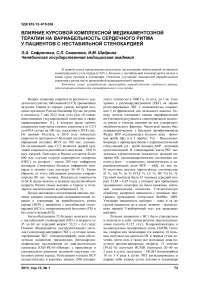

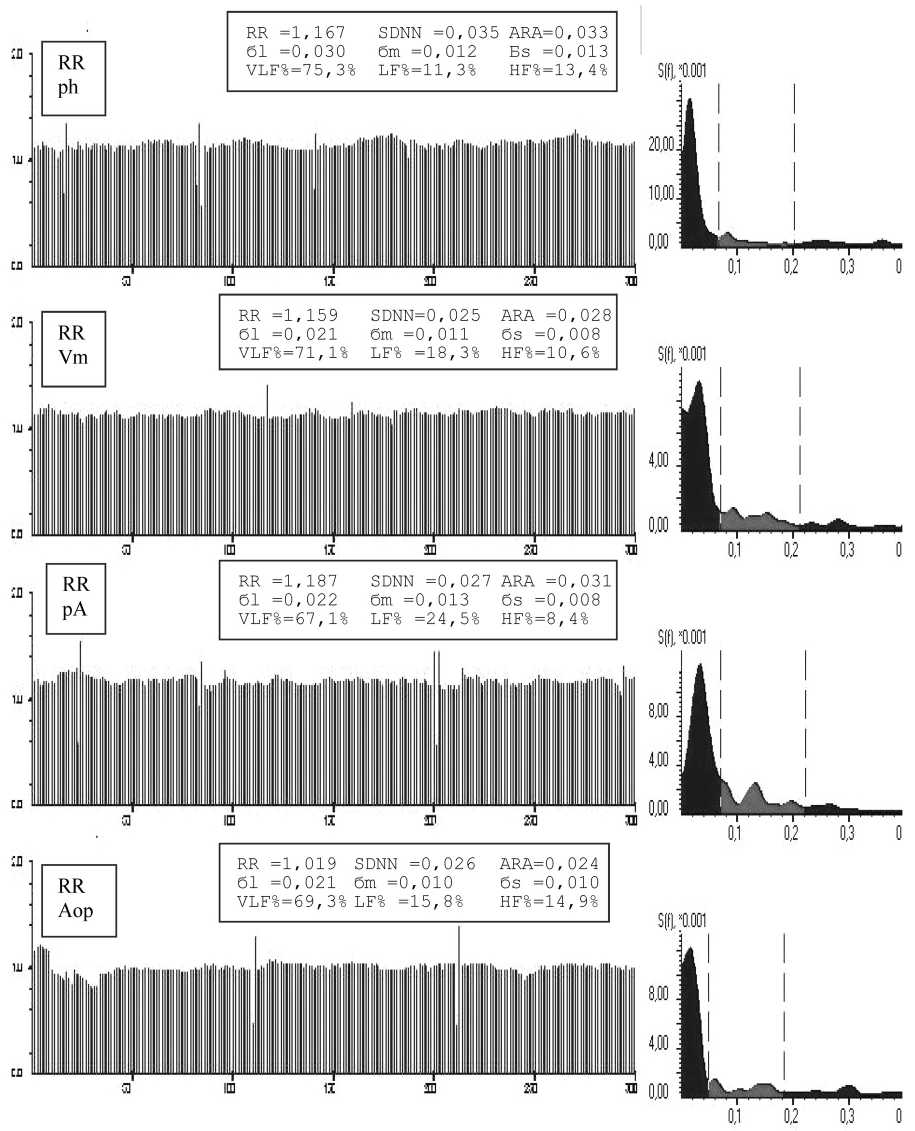

Рис. 1. РКГ больного С., 59 лет в начале медикаментозной терапии в стационаре. Обращает на себя внимание преобладание гуморально-метаболической регуляции во всех пробах, единичные желудочковые и наджелудочковые экстрасистолы

Рис. 2. РКГ больного С., 59 лет в конце курса лечения в стационаре. Отмечается увеличение гуморальнометаболической регуляции во всех пробах, кроме рА. Доля симпатической регуляции снизилась в фоновой и ортостатической пробах, повысилась в рА. Парасимпатическое воздействие (HF%) возросло в рА, в остальных уменьшилось. Значительно увеличилось число экстрасистол

же время имела тенденцию к повышению в Vm. Время достижения максимальной реакции на стимул существенно не изменилось, имело склонность к увеличению в Аор и понижению в Vm и рА. Время восстановления после действия стимула несколько повысилось в Vm и уменьшилось в рА и Аор.

Необходимо отметить, что в таблице приведены усредненные значения. В процессе прове- дения обследования были пациенты, у которых, несмотря на активно проводимую терапию, ритмокардиографическая и электрокардиографическая картина ухудшалась, в частности, усугублялись имеющиеся нарушения сердечного ритма. На рис. 1 приведена РКГ больного С., 59 лет, с НСт в начале лечения: единичные экстрасистолы, в спектральных характеристиках преобладает гуморально-метаболическая, после курсового лечения

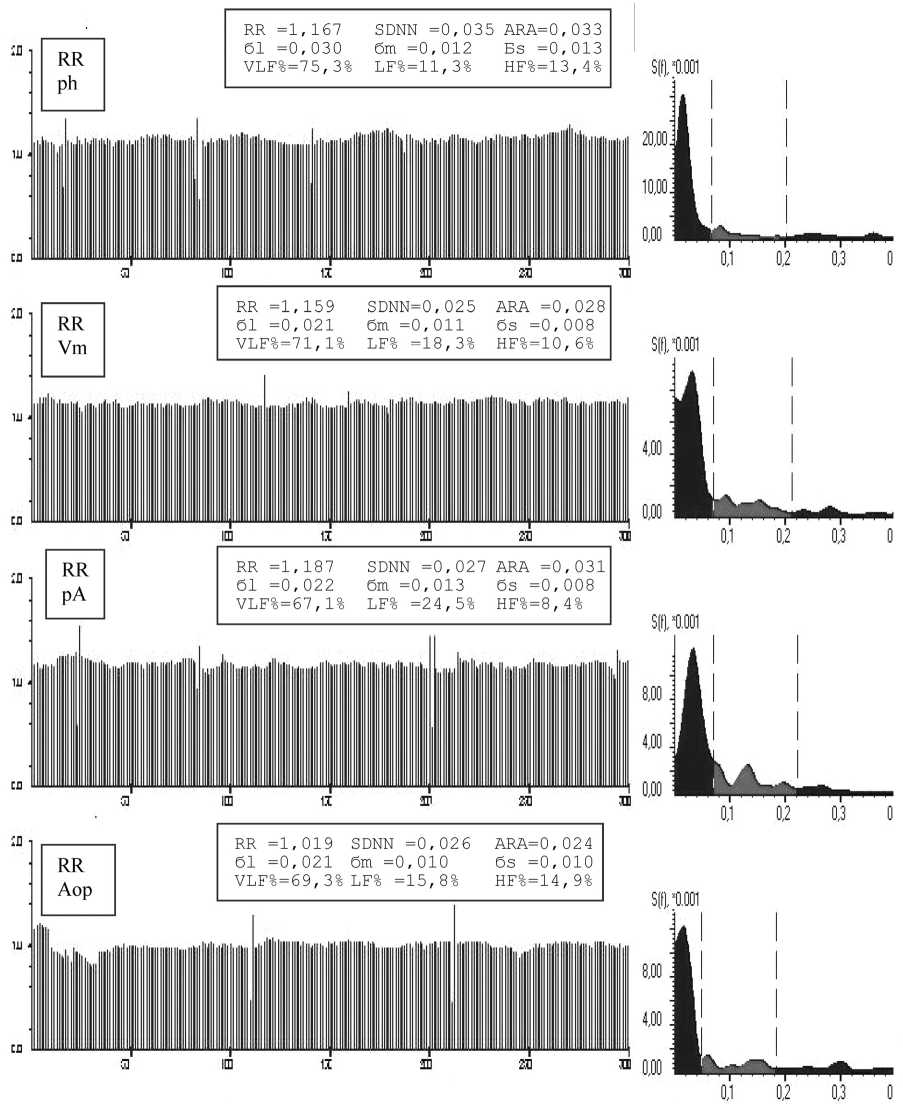

Рис. 3. ЭКГ и РКГ больного С., 59 лет. В пробе Ашнера отмечаются единичные политопные ЖЭС

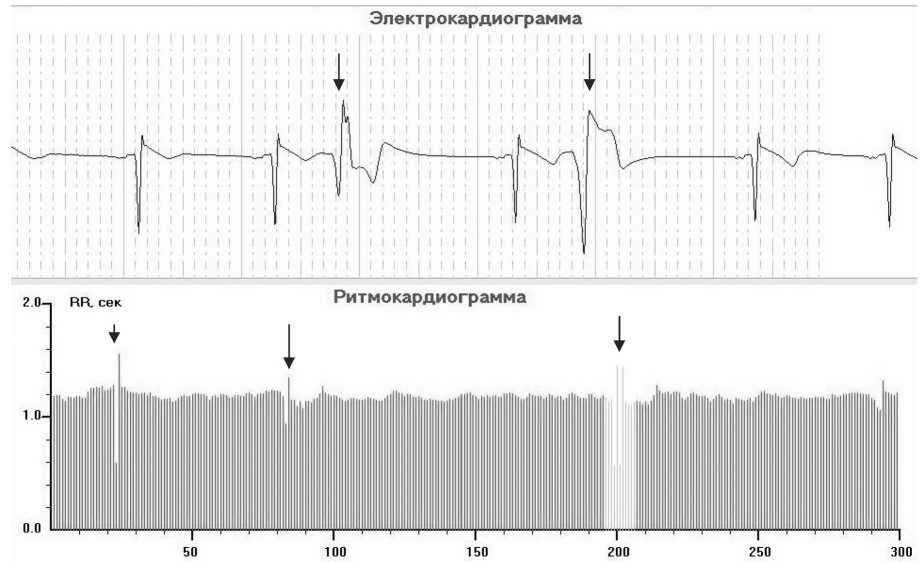

Рис. 4. ЭКГ и РКГ больного С., 59 лет в конце стационарного лечения

(рис. 2) наблюдается нарастание гуморальнометаболического паттерна регуляции во всех пробах, кроме рА. Снизилась амплитуда симпатических и парасимпатических волн в ph, возросла бl и бm в Vm, в рА увеличилась амплитуда всех волн вегетативной регуляции, в активной ортостатической пробе, наоборот, произошло уменьшение этих показателей.

На рис. 3 представлена РКГ и синхронно записанная ЭКГ пациента С., 59 лет в рА – зарегистрированы политопные ЖЭС. На рис. 4 – тот же больной в конце лечения в стационаре – увеличилось количество единичных наджелудочковых и желудочковых экстрасистол, но политопных ЖЭС не зафиксировано.

Таким образом, с позиций РКГ и ЭКГ, со- стояние пациентов с НСт после лечения в стационаре менялось неоднозначно: с одной стороны, в среднем, улучшилась картина вегетативной регуляции, в частности, увеличилась амплитуда парасимпатических волн в рА, снизилась доля гуморально-метаболической регуляции в рА, симпатической – в ph и Аор, повысился парасимпатический паттерн вегетативной регуляции в Vm, но в то же время были и отрицательные моменты – снизились реакции на стимул в рА и Аор, у некоторых пациентов гуморально-метаболическое влияние усиливалось, усугублялись имеющиеся нарушения сердечного ритма. Исходя из вышесказанного, следует отметить, что необходимо инди-видуализированно подходить к лечению больных с НСт, проводить ритмокардиографическое исследование в начале и в процессе лечения, что позволит оптимизировать проводимую лекарственную терапию.

Список литературы Влияние курсовой комплексной медикаментозной терапии на вариабельность сердечного ритма у пациентов с нестабильной стенокардией

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». -Рос. газ. -2012. -Федер. вып. № 102 (5775). -9 мая.

- Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 12 регионах российской Федерации, участвующих в исследовании «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России»/С.А. Шальнова, А.О. Конради, Ю.А. Карпов и др.//Рос. кардиол. журн. -2012. -№ 5 (97). -С. 6-11.

- Оганов, Р.Г. Демографические тенденции в Российской Федерации: вклад болезней системы кровообращения/Р.Г. Оганов, Г.Я. Масленникова//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2012. -№ 1. -С. 5-10.

- Миронова, Т.Ф. Вариабельность сердечного ритма при ишемической болезни сердца/Т. Ф. Миронова, В А. Миронов. -Челябинск: Рекпол, 2006. -136 с.

- Вариабельность сердечного ритма: стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического использования/рабочая группа Европейского кардиологического общества и Североамериканского общества стимуляции и электрофизиологии; Marek Malik. -СПб.: АОЗТ «Ин-т кардиол. техники», 2001. -64 с.