Влияние лектинов азоспирилл на содержание салициловой кислоты, активности фенилаланин-аммиак-лиазы и каталазы в корнях проростков пшеницы

Автор: Аленькина С.А., Трутнева К.А., Никитина В.Е.

Журнал: Журнал стресс-физиологии и биохимии @jspb

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучено в динамике изменение эндогенного содержания и соотношение свободной и связанной форм салициловой кислоты, а также активности фенилаланин-аммиак-лиазы и каталазы в корнях проростков пшеницы при воздействии лектинов двух штаммов азотфиксирующих ассоциативных бактерий рода Azospirillum - A. brasilense Sp7 и его мутанта по лектиновой активности A. brasilense Sp7.2.3. Установлены различия в ответной реакции растений на воздействие лектинов этих двух штаммов. Основываясь на полученных данных предложена модель индуцирования устойчивости с помощью лектинов, согласно которой в результате воздействия лектинов на корни проростков происходит накопление свободной формы салициловой кислоты, которая ингибирует активность каталазы, в результате чего происходит накопление перекиси водорода и формируется индуцированная устойчивость.

Лектины, корни проростков пшеницы, салициловая кислота, фенилаланин-аммиак-лиаза, каталаза

Короткий адрес: https://sciup.org/14323599

IDR: 14323599

Текст научной статьи Влияние лектинов азоспирилл на содержание салициловой кислоты, активности фенилаланин-аммиак-лиазы и каталазы в корнях проростков пшеницы

Необходимым условием развития экологического земледелия является создание методов и технологий формирования, поддержания эффективного функционирования высокоинтегрированных микробнорастительных систем, сочетающих в себе полезные свойства и растений, и микроорганизмов. В настоящее время информации о функционировании ассоциативных симбиозов пока еще недостаточно для глубокого понимания этого явления, и многие вопросы остаются пока неясными. Кроме общепризнанных ведущих факторов, синтеза фитогормонов и вклада в азотное питание растений за счет фиксации молекулярного азота, несомненно, существует и ряд других аспектов позитивного воздействия микропартнера ассоциативного симбиоза на жизнедеятельность макропартнера.

Учитывая функциональные особенности гемагглютинирующих белков азоспирилл было выдвинуто предположение, что лектины наряду с другими поверхностными структурами способны участвовать не только в адгезии бактерий на корнях растений (Никитина и др., 1996), но и влиять на метаболизм растительной клетки. Действительно, оказалось, что лектины способны стимулировать прорастание семян (Никитина и др., 2004), проявлять по отношению к растительной клетке митогенную и ферментмодифицирующую активности (Alen’kina еt al. , 2006; Чернышева и др., 2005), изменять уровень сигнальных соединений -цАМФ, оксида азота (NO), перекиси водорода в корнях проростков пшеницы, и тем самым участвовать в формировании защитных реакций растений (Аленькина и др., 2010; Аленькина, Никитина, 2011).

Частью защитных реакций растений является увеличение уровня салициловой кислоты (СК) в растительной клетке. Известно, что под воздействием различных биогенных факторов содержание СК в тканях растений может возрастать в десятки раз (Васюкова, Озерецковская, 2007).

Задачей настоящего исследования явилось изучение влияния лектинов азоспирилл на содержание СК, активность фенилаланин-аммиак-лиазы (ФАЛ) и каталазы в корнях проростков пшеницы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили два штамма азотфиксирующих ассоциативных бактерий рода Azospirillum – A. brasilense Sp7, полученный из Института микробиологии РАН

(г. Москва) и A. brasilense Sp7.2.3 – мутант по лектиновой активности (Аленькина и др., 1998), а также корни проростков пшеницы ( Triticum aestivum L.) сорта Саратовская 29.

Культуры азоспирилл выращивали на жидкой синтетической среде для флоккуляции при 37°С в течение 18 ч (Sadasivan, Neyra, 1985).

Выделение лектинов с поверхности клеток проводили методом Эщдата и Шарона (Echdat et al ., 1978).

Очищенные препараты лектинов получали ранее описанным способом (Аленькина и др., 2010).

Концентрацию белка определяли по методу Бредфорд (Bradford, 1976).

В работе использовали 3-суточные проростки пшеницы. Семена стерилизовали 1 мин 60%-ным этанолом и проращивали на дистиллированной воде при 22°С.

Для изучения влияния лектинов на содержание СК корни проростков инкубировали с растворами лектинов в течение двух часов. Контролем служили корни, не обработанные растворами лектинов.

Получение свободной и связанной форм СК проводили по методу, изложенному в работе (Панина и др. , 2005). 1 г корней был тщательно отмыт дистиллированной водой и фиксирован горячим 96%-ным этанолом. Корни гомогенизировали, затем СК экстрагировали из корней 80%-ным кипящим этанолом. Экстракт был разделен на две части для получения свободной и связанной форм СК. Определение содержания СК проводили на газовом хроматографе Shimatzu GH-2010 (Япония) с использованием колонки Eguity-1 (Supelco) при температуре 200°С.

ФАЛ (КФ 4.3.1.5) экстрагировали из тканей проростков 0.1 М боратным буфером с рН 8.8

при +4°С в течение 30 мин при соотношении масса:объем 1:17. Реакционная смесь состояла из 0.1 мл ферментного препарата и 0.4 мл боратного буфера рН 8.8, содержащего 12 мМ L-фенилаланина. В контроль вместо фермента добавляли 0.1 мл боратного буфера. Реакционную смесь инкубировали в течение 1 ч при 37°С. Активность фермента определяли спектрофотометрическим методом по изменению оптической плотности при 290 нМ. Активность ФАЛ выражали в единицах оптической плотности (ΔЕ/г сырой массы) (Zucker, 1969).

Активность каталазы (КФ 1.11.1.6) определяли перманганатометрическим методом (Воскресенская, 2006 ) . Навеску корней проростков (0.2 мг) гомогенизировали в дистиллированной воде, фильтровали и инкубировали 10 мин с 0.3%-ным раствором перекиси водорода. Инкубацию прекращали, добавляя 10%-ю серную кислоту. Неразложившуюся перекись водорода оттитровывали 0.05 Н раствором КМnО 4 до появления слабо розовой окраски, не исчезающей в течение минуты. Контролем выступали корни, которые не инкубировали с растворами лектинов. Активность каталазы выражали в мл О 2 ּг-1ּмин-1.

Опыты проводили в 3-кратной биологической и 5-кратной аналитической повторностях. Цифровой материал обработан статистически с помощью программы «Анализ данных электронных таблиц Microsoft Excel». В таблицах приведены средние арифметические из всех определений и их стандартные отклонения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как уже было отмечено выше, в работе были исследованы лектины двух штаммов азоспирилл

– A. brasilense Sp7 и мутантного штамма A. brasilense Sp7.2.3. Лектины этих двух штаммов являются гликопротеинами, выделенными с поверхности бактериальных клеток с молекулярной массой 36 кДa и специфичностью к L-фукозе и D-галактозе (Аленькина и др., 1998 ) . Лектин мутантного штамма отличался от лектина родительского штамма антигенными свойствами. Предыдущими исследованиями было показано, что эти белки обладают различной функциональной активностью (Никитина и др., 2004; Alen’kina et al ., 2006; Чернышева и др., 2005; Аленькина и др., 2010; Аленькина, Никитина, 2011).

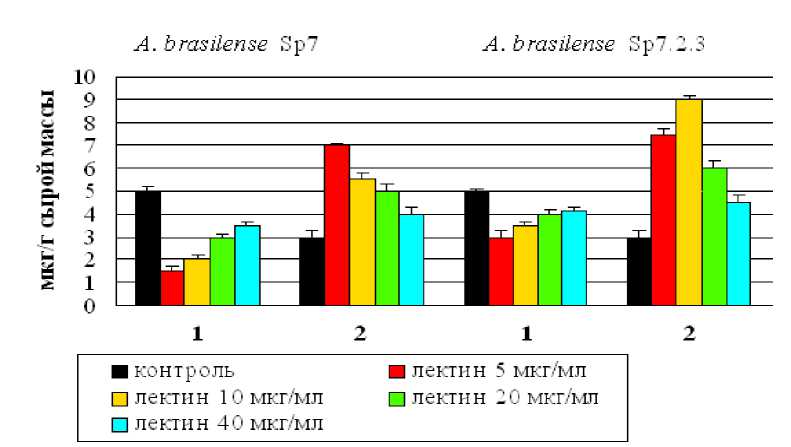

Изменение содержания СК в корнях проростков пшеницы при воздействии лектинов родительского и мутантного штаммов свидетельствует о том, что они оказывают заметное влияние на этот показатель. Для исследований были взяты четыре концентрации лектинов - 5, 10, 20, 40 мкг/мл. В ходе проведенных экспериментов мы измеряли количество свободной и конъюгированной форм СК, поскольку формы СК легко переходят одна в другую и при этом обладают разной биохимической и физиологической активностью (Тарчевский и др., 1999) Результаты показали, что лектины изменяли содержание СК лишь через час инкубации с корнями. Оба лектина вызывали увеличение концентрации свободной и уменьшение концентрации конъюгированной форм СК при всех изучаемых концентрациях. Для лектина родительского штамма наблюдалось снижение эффекта с увеличением концентрации лектина. Максимум увеличения свободной СК отмечался при концентрации 5 мкг/мл. Для лектина мутантного штамма максимальное значение наблюдалось при 10 мкг/мл. Что касается связанной формы СК, то для обоих штаммов с увеличением концентрации происходило снижение оказываемого лектинами эффекта. Максимальное снижение происходило при концентрации лектинов – 5 мкг/мл. Лектин мутантного штамма по сравнению с лектином родительского штамма наиболее эффективно увеличивал количество свободной СК и менее

114 эффективно изменял содержание связанной формы СК.

Как видно из рис. 1 количество образовавшейся свободной СК и количество гидролизованной связанной СК неравнозначно, особенно в случае с лектином мутантного штамма.

Рисунок 1. Содержание конъюгированной (1) и свободной (2) форм СК в корнях проростков пшеницы в контроле и при предобработке лектинами A. brasilense Sp7 и A.

brasilense Sp7.2.3

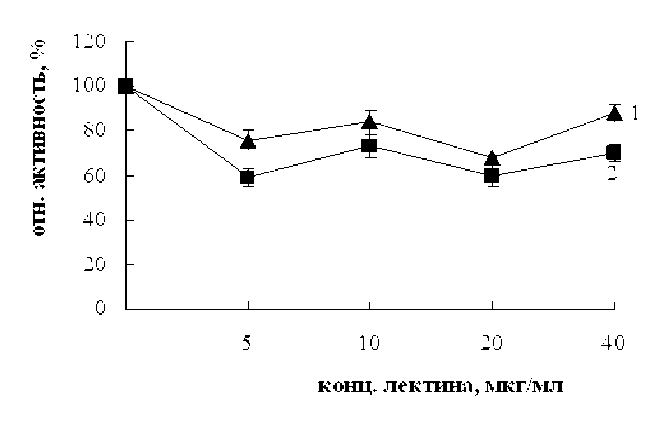

Рисунок 2. Активность каталазы в корнях проростков под действием лектинов A. brasilense Sp7(1) и Sp7.2.3(2).

Таблица 1. Активность ФАЛ в корнях проростков после инкубации с лектинами A. brasilense Sp7 и

Sp7.2.3

|

Обработка |

Активность ФАЛ, % |

|

Вода (контроль) |

100 ± 3 |

|

Лектин A. brasilense Sp7 - 5 мкг/мл |

115 ± 5 |

|

Лектин A. brasilense Sp7 - 10 мкг/мл |

105 ± 4 |

|

Лектин A. brasilense Sp7 - 20 мкг/мл |

110 ± 6 |

|

Лектин A. brasilense Sp7 - 40 мкг/мл |

120 ± 3 |

|

Лектин A. brasilense Sp7.2.3 - 5 мкг/мл |

150 ± 4 |

|

Лектин A. brasilense Sp7.2.3 - 10 мкг/мл |

210 ± 3 |

|

Лектин A. brasilense Sp7.2.3 - 20 мкг/мл |

110 ± 9 |

|

Лектин A. brasilense Sp7.2.3 - 40 мкг/мл |

105 ± 3 |

В связи с этим возникает вопрос, является ли аккумуляция СК результатом только гидролиза конъюгатов, или же наряду с процессом гидролиза происходит и ее синтез de novo . Для ответа на этот вопрос определяли активность фермента, ответственного за синтез СК – фенилаланин-аммиак-лиазы.

Как показали результаты, индукция активности ФАЛ происходила как в случае с лектином родительского, так и мутантного штамма, но лектин мутантного штамма в данном случае проявлял большую активность, особенно при концентрации – 10 мкг/мл. Из рис. 1 и табл. 1 видно, что при воздействии лектина мутантного штамма прослеживается очень четкая корреляция между изменением содержания свободной СК и активностью ФАЛ в корнях для изучаемых концентраций лектина, что не отмечается при инкубации с лектином родительского штамма.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что лектины повышают активность β-глюкозидазы, о чем свидетельствуют ранее полученные нами данные (Alen’kina et al., 2006), которая превращает конъюгированную форму СК в свободную и активируют ФАЛ, отвечающую за синтез СК. Однако степень участия лектинов в первом и во втором случае различна. Лектин родительского штамма обладает большей регулирующей активностью по отношению к β-глюкозидазе, лектин же мутантного штамма – к ФАЛ.

Известно (Brisson et al ., 1994), что CК действует как ингибитор каталазы, следствием чего является аккумуляция пероксида водорода. Пероксид водорода может инициировать как различные изменения в клеточных стенках, ведущие к увеличению их жесткости и снижению проницаемости для фитопатогенов, так и экспрессию генов, кодирующих патогензависимые белки (PR–proteins) (Ward et al ., 1991).

Определение активности каталазы в наших экспериментах показало, что после воздействия лектинов активность этого фермента значительно снижалась по сравнению с контролем, причем для лектина мутантного штамма это снижение было более значительным. Что касается концентрационной зависимости, то она была одинакова для обоих штаммов. Эффект отмечался для всех изучаемых концентраций, но наблюдалось два пика снижения активности фермента при 5 и 20 мкг/мл (рис. 2).

Полученные результаты показали, что во всех случаях лектины родительского и мутантного штаммов обладают различной регулирующей активностью в отношении ферментов. Аналогичные результаты были получены и при изучении влияния лектинов на другие ферменты (Alen’kina еt al., 2006; Аленькина и др., 2010). Это является еще одним подтверждением того, что лектины мутантного и родительского штаммов имеют не только структурные различия, но обладают различной степенью функциональной активности.

Факт повышения уровня СК под влиянием лектинов и снижение активности каталазы в корнях проростков, обработанных лектинами, позволили нам предположить, что механизм участия СК в индуцировании устойчивости растений с помощью лектинов связан с ее способностью ингибировать активность каталазы в тканях. Основываясь на полученных данных, мы попытались предположить гипотетическую модель индуцирования устойчивости с помощью лектинов. Согласно модели, в результате воздействия лектинов на корни проростков пшеницы происходит накопление свободной формы СК, которая ингибирует активность каталазы, в результате чего происходит накопление перекиси водорода и формируется индуцированная устойчивость.

Список литературы Влияние лектинов азоспирилл на содержание салициловой кислоты, активности фенилаланин-аммиак-лиазы и каталазы в корнях проростков пшеницы

- Аленькина С.А., Петрова Л.П., Никитина В.Е. (1998) Получение и характеристика мутанта по лектиновой активности. Микробиология, 67, 782-787.

- Аленькина С.А., Матора Л.Ю., Никитина В.Е. (2010) Оценка влияния лектинов азоспирилл на уровень цАМФ в растительной клетке. Микробиология, 79, 856-858.

- Аленькина С.А., Никитина В.Е. (2011) Изменение содержания оксида азота в корнях проростков пшеницы под влиянием лектинов азоспирилл. Доклады РАСХН, 79, 12-14.

- Воскресенская О.Л. (2006) Большой практикум по биоэкологии. Ч. 1: учеб. пособие/Мар. гос. ун-т; О.Л. Воскресенская, Е.А. Алябышева, М.Г. Половникова. Йошкар-Ола,. 107 с.

- Васюкова Н.И., Озерецковская О.Л. (2007) Индуцированная устойчивость растений и салициловая кислота. Прикл. биохимия и микробиология,43, 405-411.

- Итальянская Ю.В., Никитина В.Е., Пономарева Е.Г., Аленькина С.А. (1989) Лектины бактерий рода Azospirillum. Ученые записки Тарт. Ун-та. 35, 179.

- Никитина В.Е., Аленькина С.А., Пономарева Е.Г., Савенкова Н.Н. (1996) Изучение роли клеточной поверхности азоспирилл во взаимодействии с корнями пшеницы. Микробиология. 65, 165-170.

- Никитина В.Е., Богомолова Н.В., Пономарева Е.Г., Соколов О.И. (2004) Влияние лектинов азоспирилл на способность семян к прорастанию. Известия АН. Серия биологическая. 4, 431-435.

- Панина Я.С., Васюкова Н.И., Озерецковская О.Л. () Свободная и коньюгированные формы салициловой кислоты: содержание и роль в картофеле.Прикл. биохимия и микробиология. 41, 1-4.

- Тарчевский И.А., Максютова Н.Н., Яковлева В.Г., Гречкин А.Н. (1999) Янтарная кислота -миметик салициловой кислоты. Физиология растений. 46, 23-28.

- Чернышева М.П., Аленькина С.А., Никитина В.Е., Игнатов В.В. (2005) Внеклеточные протеолитические ферменты штамма Azospirillum brasilense Sp7 и регулирование их активности гомологичным лектином. Прикл. биохимия и микробиология. 41, 444 -448.

- Alen'kina S.A., Payusova O.A., Nikitina V.E. (2006) Effect of Azospirillum lectins on the activities of wheat-root hydrolytic enzymes. Plant and Soil. 283, 147-151.

- Bradford M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 72, 248-254.

- Brisson L.F., Tenhaken R., Lamb C. (1994) Function of oxidative cross-lincing of cell-wall structural proteins in plant diseanse resistance. Plant Cell. 12, 1703-1712.

- Echdat Y., Ofek I., Yachow-Yan Y., Sharon N., Mirelman D. (1978) of mannose-specific lectin from E.coliand its role in the adherence of the bacterial to epithelial cells. Biochem. Biophis. Res. Commun. 85, 1551-1559.

- Sadasivan L., Neyra C.A (1985) Flocculation in Azospirillum brasilenseand Azospirillum lipoferum.J. Bacteriol. 163, 716-723.

- Ward E.R., Uknes S.J., Williams S.C., Dincher S.S., Wiederhold D.L., Alexander D.C., Ahl-Goy P., Metraux J.-P., Ryals J.A. (1991) Coordinate Gene Activity in Response to Agents That Induce Systemic Acquired Resistance. Plant Cell. 10, 1085-1094.

- Zucker M. (1969) Induction of phenylalanine ammonialyase in Xaritin leaf disk. Photosythetic reguirement and effect of day-legth. Plant Physiol. 44, 91-112.