Влияние лесной растительности на состояние малых рек в Татарстане

Автор: Прохоренко Нина Борисовна, Курбанова Сания Гасимовна, Глушко Сергей Геннадьевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Лесные ресурсы

Статья в выпуске: 1-3 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Значительное снижение лесистости, а также изменение породного состава лесов в сторону сокращения хвойных и увеличения длительно-производных лиственных насаждений на территории Татарстана привело к деградации бассейнов малых рек, что выражается в уменьшении грунтового стока водосборов, а также сокращении числа и длины водотоков I и II порядков. В последние 50 лет наметилась тенденция к увеличению площади лесов (на 0,8%) за счет культур хвойных пород, что может иметь положительное влияние на водный режим малых рек и замедление эрозионных процессов в районе исследований. Однако незначительный их возраст и низкое видовое разнообразие на современном этапе не позволяют существенно изменить водный режим территории.

Лесистость, фиторазнообразие, лесные экосистемы, речная сеть, водный сток, инфильтрация, талые и дождевые воды

Короткий адрес: https://sciup.org/148202860

IDR: 148202860 | УДК: 504.45+574.47

Текст научной статьи Влияние лесной растительности на состояние малых рек в Татарстане

Лесная растительность оказывает непосредственное влияние на различные геообразова-тельные процессы. Так, лесистость в целом, а также состав и возраст древостоев, видовое разнообразие, а также количественное участие подчиненных ярусов определяют объем удерживаемой биоценозом влаги и особенности водного режима территории в целом [4, 12, 14]. В последние десятилетия получены данные о пересыхании малых рек, их обмелении и заиливании русел в районах Среднего Поволжья [7, 13,]. Причиной этих явлений выступает антропогенная трансформация ландшафтов. Уничтожение естественной растительности, а также распашка земель вызывают значительное увеличение поверхностного стока талых и дождевых вод, что приводит к усилению эрозионного воздействия на земную поверхность. Влияние современного состава лесной растительности, а также воздействие определенных типов леса и эдификатор-ных видов древостоев на состояние малых водотоков в различных природных зонах Татарстана требуют детального изучения. Комплексное изучение лесов и рек позволят определить пути решения актуальных проблем семиаридизации ландшафтов Среднего Поволжья, которые отмечаются рядом авторов [1, 13].

Цель исследований: выявление изменений в эрозионно-русловых процессах, происходящих в течение XIX-XXI веков в бассейнах малых рек на территории Республики Татарстан (РТ) в связи с общим сокращением лесистости,

формированием определенного породного и возрастного состава лесов, их фиторазнообразия, как важных показателей, обеспечивающих оптимальный водный баланс местности.

Материалы и методы. Гидрологические исследования проводились в различных ландшафтах Предволжья, Предкамья и Закамья территории РТ. При изучении степени распространенности лесной растительности и деградации речной сети района исследований были использованы топографические карты 70-х гг. XIX в., 40-80-х гг. XX в., а также аэрофотоснимки и литературные источники [9, 18]. Весь картографический материал трансформировался и приводился к единому масштабу. Для предотвращения ошибок, связанных с изменением режима стока рек в разные сезоны, использовался материал как более раннего, так и более позднего времени издания, чем основная карта. Всего было изучено около 300 карт, начиная с 1765 по 1990 гг. В районе исследований были изучены все водотоки в более, чем 40 бассейнах малых рек. Классификацию водотоков проводили по В.П. Фи-лософову [17], величину водного стока – по методике В.Г. Водогрецкого [3], длины бассейнов, рек измеряли с использованием картографических методов [2]. При определении длин речной сети также использовались данные экспедиционных исследований в различных районах РТ в течение последних 30 лет. Состав и площади лесов уточнялись на основании материалов лесоустройств, отчётности разных лет и научных изданий [5, 16]. Современное разнообразие, состав и структура лесных сообществ исследовались с начала 2000 г. путем проведения детальных геоботанических описаний по общепринятой методике [15].

Результаты и обсуждение. Разрушение естественной растительности на территории РТ началось еще в конце XV в. В настоящее время лесной фонд в Татарстане составляет около 1,2 тыс.га, при этом лесистость в Предкамье РТ находится в пределах 17,9%, а в Предволжье и Закамье - 16,6%. Начиная с 50-х гг. XX в., в Татарстане отмечается небольшое увеличение лесопокрытых площадей с 16,6% (1953 г.) до 17,4% (2012 г.), т.е. на 0,8%. Это определяется, прежде всего, увеличением площади лесных культур. В настоящее время они занимают территорию более 280 тыс. га, из которых на долю хвойных приходится 220 тыс. га. Однако эти положительные тенденции уравновешиваются такими неблагоприятными фактами, как гибель дубрав и снижение их площадей на 85 тыс. га, а также повышение перестойности мягколиственных древостоев.

Водосборы рек в РТ различаются по типологическому разнообразию, породному составу и возрасту лесов. В соответствии с лесорастительным районированием [10] территория Татарстана охватывает зоны хвойно-широколист-венных, широколиственных лесов и лесостепи. В зоне хвойношироколиственных лесов (большая часть территории Предкамья) среди коренной растительности распространены формации сосновых и еловых лесов, субформации сосново-широколиственных, елово-широколиственных и елово-пихтово-широколиственных лесов, а также вторичные дубоволиповые, хвойно-мелко-лиственные и мелколиственные леса [6]. В зоне широколиственных лесов (северное Предволжье и юго-западные районы Предкамья) и лесостепной зоне (южное Предвол-жье и Закамье) распространены как коренные липовые, дубовые, дубово-липовые формации и субформации, так и их производные. По берегам рек встречаются азональные фрагменты сосновых лесов.

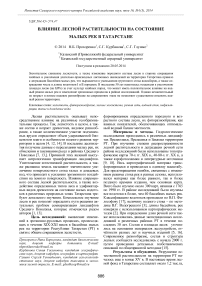

По данным различных авторов хвойные, а среди них темнохвойные насаждения задерживают сравнительно большее количество осадков за счет меньшего объема транспирации и высокой гигроскопичности лесной подстилки [8, 11]. Спелые и перестойные насаждения, а также леса естественного происхождения за счет более высокой фитонасыщенности пологов перехватывают осадков больше, чем молодняки и культуры в целом [14]. В современном растительном покрове РТ на долю хвойных лесов приходится только около четверти (278,4 тыс. га) всех лесонасаждений, более половины (676 тыс. га) - мягколиственные, остальные (193, 1 тыс. га) - твердолиственные леса (рис. 1). Хвойные древостои образованы преимущественно сосной (на 68,3%), твердолиственные - дубом (на 53,5%), среди мягколиственных - липовая, березовая и осиновая формации имеют равное соотношение площадей.

Рис. 1. Породный состав лесов Татарстана

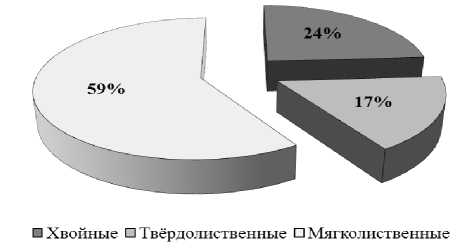

Распространение хвойных лесов в 2-4 раза выше в районах Предкамья по сравнению с территориями Закамья и Предволжья (табл. 1). Мягколиственные насаждения преобладают в Закамье РТ, где площади этих лесов в 2,4 раза выше, чем в Предкамье и в разы по сравнению с Предволжьем. Среди хвойных насаждений более половины приходится на молодняки - культуры сосны и ели, далее по убыванию располагаются средневозрастные, приспевающие и спелые леса (рис. 2). Следовательно, доля наиболее ценных для увеличения инфильтрации влаги средневозрастных и приспевающих хвойных лесов в Татарстане чрезвычайно мала, при этом их участие в различных ландшафтных районах неодинаковое, а в Предволжье -крайне низкое.

Таблица 1. Структура лесов по группам древесных пород в регионах РТ (тыс. га/%)

|

Регионы РТ |

Группы древесных пород |

Всего по регионам |

||

|

хвойные |

твёрдолиственные |

мягколи ственные |

||

|

Предкамье |

156,2/38,9 |

59,4/14,8 |

185,5/46,3 |

401,1/100 |

|

Предволжье |

9,8/9,6 |

47,1/46,1 |

45,3/44,3 |

102,2/100 |

|

Закамье |

112,4/17,4 |

86,6/13,4 |

445,2/69,2 |

644,2/100 |

|

Всего по группам пород |

278,4/24,3 |

193,1/16,8 |

676,0/58,9 |

1147,5/100 |

Детальные исследования наиболее широко распространенных длительно-производных сосняков кустарниковых и липняков травяных 80-140летнего возраста, а также 30-50-летних культур сосны показали их различия по флористическому богатству. Видовая насыщенность сосудистыми растениями в неморально-бореальных сосняках и неморальных липняках находится в пределах от 30 до 59 видов /250 м2 и в среднем достигает 44

вида /250 м2 (табл. 2). В составе фитоценозов данных типов леса на четверти гектара произрастают в среднем 7 видов деревьев, 5 видов кустарников и около 35 видов трав и кустарничков. Сосняки искусственного происхождения отличает упрощенная структура со слабым развитием подлеска и разреженным маловидовым (17 видов/250 м2) напочвенным покровом. Их видовая насыщенность составляет в среднем 26 видов/250 м2, что в 2 раза ниже, чем в естественных насаждениях. Низкая фитонасыщенность искусственных насаждений во многом объясняется их монодоминантностью, сравнительной молодостью и частой повреждаемостью пожарами. В настоящее время культуры сосны не могут обеспечить увеличение задерживаемой лесом влаги на территории РТ в целом.

По нашим данным в ряде рек РТ с периода интенсивного хозяйственного освоения территорий в XVII-XVIII вв. наиболее сильно изменилось соотношение грунтового и поверхностного стока (табл. 3). В настоящее время по сравнению с неосвоенными естественными ландшафтами доля подземного стока в среднем уменьшилась на треть.

Хвойные Твёрдо.тиственнные Мягколиственные

ОМолодняки □ Средневозрастные □ Приспевающие D Спелые

Рис. 2. Распределение площади лесных насаждений по группам возраста

Таблица 2. Видовая насыщенность фитоценозов естественного и искусственного происхождения, среднее значение/min-max, видов

|

Тип сообщества |

Размер / кол-во площадок |

Деревья |

Кус-тарники |

Травы и кустарнички |

Фитона-сыщен-ность |

|

сосняки кустарн. |

250 м2/12 |

7/6 - 11 |

6/5 - 9 |

34/19 - 43 |

42/30 - 56 |

|

липняки травяные |

250 м2/12 |

7/6 - 8 |

3/2 - 5 |

36/25 - 49 |

46/34 - 59 |

|

культуры сосны |

250 м2/6 |

5/3 - 6 |

4/3 - 5 |

17/7-25 |

26/16 - 32 |

Таблица 3. Водный сток (мм/год) рек РТ в настоящее время и до периода хозяйственного освоения водосборов (XVII-XVIII века) [13]

|

Река / нас. пункт |

Настоящее время |

До освоения |

||||||

|

h |

h c |

h r |

h r / h c |

h |

h c |

h r |

h r / h c |

|

|

Берсут / Урманчеево |

180 |

114 |

66 |

0,58 |

178 |

108 |

70 |

0,65 |

|

Бетька / Янчиково |

212 |

146 |

66 |

0,45 |

215 |

138 |

77 |

0,56 |

|

Нурминка / Кукмор |

171 |

151 |

20 |

0,13 |

186 |

127 |

59 |

0,46 |

|

Казанка / Арск |

178 |

144 |

34 |

0,24 |

192 |

129 |

63 |

0,49 |

|

Улема / Нармонка |

153 |

136 |

17 |

0,12 |

164 |

115 |

49 |

0,43 |

Примечание: h – полный сток; h c – поверхностный сток; h r – грунтовый сток

Изучение гидрологической сети рек в различных лесорастительных зонах РТ, различающихся по степени лесистости и составу лесов, показывает, что на реках северного Предволжья – Улема (правый приток Свияги), западного Закамья – Малый Черемшан и Предкамья – Меша за более чем 100 летний период повсеместно отмечается существенное изменение параметров верхних звеньев водотоков. Количество самых малых водотоков I порядка сократилось в 1,1-1,5 раза, а их суммарная длина – в 1,1-2,2 раза (табл. 4). Относительно 1870-х годов увеличивается число временных водотоков, так как часть рек I порядка переходит в разряд пересыхающих. Пересыхание верхних звеньев привело также к общему сокращению густоты речной сети в среднем в 1,4 раза – с 0,55 км/км2 до 0,34 км/км2. Снижение числа водотоков I порядка и общей их длины в большей степени отмечается в районах Предволжья с низкой степенью лесистости и малым участием хвойных пород. Исследования р. Улема, в бассейне которой произрастают широколиственные и мелколиственные леса, показали, что родники отошли от верховьев на 60100 м, а истоки рек пересохли. В бассейнах рек Предкамья и Заволжья сокращения числа водотоков I порядка за последние 120 лет было на 9-20% ниже, чем в Предволжье. Это во многом определяется тем, что лесистость в этих ландшафтных районах РТ выше в 4-6 раз, а площадь хвойношироколиственных лесов – в десятки раз по сравнению с районами Предволжья.

Экспедиционные исследования показали положительное воздействие культур хвойных пород на процессы гидрологического режима малых рек. Так, например, в бассейне р. Нурминка (левый приток р. Ошторма) на западе Предкамья РТ с лесистостью в 2% после создания в 1986 г. сосновых посадок и увеличении площади лесов до 3,5% к 20летнему возрасту сосен возродились старые родники и появились пластовые выходы грунтовых вод. Подобная картина наблюдалась в устье ручья Труба (приток р. Марквашка) на севере Предвол-жья, где после создания в 1990-х гг. культур ели дебит родников увеличился на 10-20%.

Таблица 4. Характеристика речной сети в разных регионах РТ с 1870-х по 1990-е годы

|

Годы |

Порядок |

Число потоков: |

Суммарная длина, |

Залесен- |

Кол-во насе- |

|

водото- |

постоянных/ вре- |

км: постоянных / |

ность, % |

лённых |

|

|

ков |

менных |

временных |

пунктов |

||

|

р. Улема (Предволжье) |

|||||

|

1870 |

I |

113 |

240,6 |

||

|

II |

34 |

176,8 |

|||

|

III |

6 |

66,8 |

16,4 |

44 |

|

|

IV |

1 |

64,6 |

|||

|

1940 |

I |

65/17 |

123,5/41,0 |

||

|

II |

20 |

95,1 |

|||

|

III |

5 |

49,2 |

10,8 |

46 |

|

|

IV |

1 |

51,2 |

|||

|

1980-1996 |

I |

78/59 |

109,2/78,4 |

||

|

II |

31 |

92,2/7,5 |

|||

|

III |

9 |

66,6 |

9,1 |

51 |

|

|

IV |

1 |

48,1 |

|||

|

р. Малый Черемшан (западное Закамье) |

|||||

|

1870 |

I |

154 |

323,4 |

||

|

II |

56 |

196,1 |

|||

|

III |

22 |

108,0 |

48,6 |

50 |

|

|

IV |

4 |

79,5 |

|||

|

V |

1 |

69,3 |

|||

|

1940 |

I |

125/21 |

242,0/29 |

||

|

II |

41 |

157,6 |

|||

|

III |

11 |

67,9 |

26,5 |

108 |

|

|

IV |

3 |

84,7 |

|||

|

V |

1 |

68,7 |

|||

|

1980-1996 |

I |

143/34 |

226,0/21 |

||

|

II |

43 |

146,6 |

|||

|

III |

13 |

70,7 |

24,1 |

51 |

|

|

IV |

3 |

69,2 |

|||

|

V |

1 |

75,7 |

|||

|

р. Меша (до устья р. Сулы) (западное Предкамье) |

|||||

|

1870 |

I |

142 |

182,4 |

||

|

II |

36 |

125,8 |

|||

|

III |

10 |

104,3 |

25,0 |

199 |

|

|

IV |

2 |

139,6 |

|||

|

V |

1 |

59,7 |

|||

|

1940 |

I |

114 |

168,8 |

||

|

II |

34 |

96,0 |

|||

|

III |

8 |

70,4 |

17,1 |

200 |

|

|

IV |

2 |

118,8 |

|||

|

V |

1 |

59,4 |

|||

|

1996 |

I |

111 |

166,7 |

||

|

II |

32 |

101,0 |

|||

|

III |

9 |

101,2 |

13,1 |

237 |

|

|

IV |

3 |

123,9 |

|||

|

V |

1 |

58,4 |

|||

Выводы: на территории Татарстана в настоящее время древостои, образованные хвойными породами, составляют только 24% от лесопокрытой площади и более чем наполовину представлены неустойчивыми монокультурами. Фиторазнообразие лесных культур почти в 2 раза ниже широко распространенных в РТ длительно-производных сосняков кустарниковых и липняков травяных. Низкая облесенность, сложившийся состав лесов привели к уменьшению на треть объема грунтового стока и в 1,5 раза количества малых водотоков I порядка, часть из которых становится пересыхающими. Такие изменения гидрологического режима коснулись в наибольшей степени Предволжья, на территории которого доля участия хвойных пород не превышает 10%. С середины ХХ века в РТ отмечается положительная динамика воспроизводства лесов в связи увеличением лесистости на 0,8% за счет культур. При реставрации лесных массивов считаем наиболее приемлемым создавать хвойношироколиственные и хвойно-мелколиствен-ные насаждения с участием сосны обыкновенной, как наиболее динамически устойчивые и соответствующие зональным особенностям региона.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Список литературы Влияние лесной растительности на состояние малых рек в Татарстане

- Бакин, О.В. Сосудистые растения Татарстана/О.В. Бакин, Т.В. Рогова, А.П. Ситников. -Казань: Казан. ун-т, 2000. 496 с.

- Берлянт, А.М. Карта рассказывает. -М.: Просвещение, 1978. 144 с.

- Водогрецкий, В.Г. Антропогенное изменение стока малых рек. -Л.: Гидрометиздат, 1990. 175 с.

- Воронков, Н.А. Роль лесов в охране вод. -Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 286 с.

- Гаянов, А.Г. Леса и лесное хозяйство Татарстана. -Казань: Идел-Пресс, 2001. 240 с.

- Глушко, С.Г. Субформационный состав подтаёжных лесов России/С.Г. Глушко, Н.Б. Прохоренко//Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2012. № 4(26). С. 93-96.

- Дедков, А.П. Основные подходы к изучению режима стока и их геоморфологические следствия/А.П. Дедков, В.И. Мозжерин//Причины и механизм пересыхания рек. -Казань: Казан. ун-т, 1996. С. 9-26.

- Иванов, Л.А. Об определении транспирационного расхода древостоем леса/Л.А. Иванов, А.А. Силина, Д.Г. Жмур, Ю.Л. Цельникер//Ботанический журнал. 1951. Т. 36, №1. С. 5-20.

- Кириков, С.В. Человек и природа Восточно-европейской лесостепи в X -начале XIX вв. -М.: Наука, 1979. 184 с.

- Курнаев, С.Ф. Лесорастительное районирование СССР. -М.: Наука, 1973. 203 с.

- Лоскутов, С.Р. Гигроскопические свойства подстилки хвойных и лиственных насаждений Средней Сибири/С.Р. Лоскутов, В.А. Шапченкова, Э.Ф. Ведрова//Сибирский экологический журнал. 2013. Т. 20, № 5. С. 695-702.

- Материалы гидрометеорологических наблюдений на полевых и лесных парных водосборах. Вып. III. Ч. III, IV. -Л.: Гидрометиздат, 1982. С. 218. C. 138.

- Мозжерин, В.И. Деятельность человека и эрозионно-русловые системы Среднего Поволжья/В.И. Мозжерин, С.Г. Курбанова. -Казань: Арт Дизайн, 2004. 128 с.

- Основы лесной биогеоценологии/под ред. В.Н. Сукачева, Н.В. Дылиса. -М.: Наука, 1964. 574 с.

- Программа и методика биогеоценологических исследований/под ред. В.Н. Сукачева, Н.В. Дылиса. -М.: Наука, 1966. 334 с.

- Проект перспективного плана организации лесного хозяйства Татарской АССР. Т. II. -Казань, 1954. 74с.

- Философов, В.П. О значении порядков долин и водораздельных линий при геолого-географических исследованиях//Вопросы морфометрии. Вып. 2. -Саратов: Саратовский ун-т, 1967. С. 4-67.

- Цветков, М.А. Изменения лесистости европейской России с конца XVII столетия до 1914 г. -М.: АН СССР, 1957. 213 с.