Влияние линейной принадлежности на долголетие и молочную продуктивность коров

Автор: Черемуха Елена Геннадьевна, Вахрамова Ольга Геннадьевна, Бузина Ольга Викторовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение молочной продуктивности коров и срока хозяйственного использования в связи с их линейной принадлежностью. Задачи: установить продуктивность коров стада в связи с их возрастом в отелах и линейной принадлежностью. Опыт поведен в ЗАО Племхоз «Наро-Осановский» Московской области в период с 2020 по 2021 г. Объект исследования - коровы голштинской породы (n = 56 гол.) с первой по шестую лактацию (линия Рефлекшн Соверинг - 36 гол., линия Вис Бэк Айдиал - 15 гол., линия Пабст Говернер - 5 гол.). Изучаемые показатели: удой за 305 дней лактации, массовая доля жира и белка в молоке, продолжительность хозяйственного использования. Первичные данные для исследования взяты из базы данных ИАС «СЕЛЭКС - Молочный скот». Полученные данные обработаны биометрически. В структуре стада доля животных, принадлежащих к линии Рефлекшн Соверинг (2-я группа), составляет 52,78 %, линии Вис Бэк Айдиал (1-я группа) - 38,19, линии Пабст Говернер (3-я группа) - 5,56, прочие - 3,47 %. Молочная продуктивность возрастает до четвертой лактации в среднем на 27,39 %. Наиболее продолжительный срок хозяйственного использования у коров 1-й группы - 6 лактаций, что больше, чем у коров 2-й и 3-й групп, на 0,2 и 0,46 лактации соответственно. У коров 1-й группы показатели молочной продуктивности на 5,3 % выше в сравнении с коровами 2-й группы, а с показателями коров 3-й группы - на 33,8 %. У коров 2-й группы в среднем массовая доля жира выше показателя по выборке в среднем на 0,06 %. При этом максимальный показатель - по первой лактации (4,36 %) превосходит показатели: по выборке на 0,18 %, коров 3-й группы на 0,26 % (Р=0,95). Максимальные показатели содержания массовой доли белка у коров 2-й и 3-й групп относительно среднего показателя по выборке выше на 0,08 и 0,07 % соответственно. По совокупности исследуемых хозяйственно полезных признаков коров максимальное количество показателей выше средних по выборке у коров линий Рефлекшн Соверинг и Вис Бэк Айдиал, что необходимо использовать для дальнейшей селекционной работы.

Голштинская порода скота, линейная принадлежность, молочная продуктивность, удой, жир, белок, продолжительность использования

Короткий адрес: https://sciup.org/140295986

IDR: 140295986 | УДК: 636.235.1.082.2 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-10-109-116

Текст научной статьи Влияние линейной принадлежности на долголетие и молочную продуктивность коров

Введение . Эффективность использования коров основного стада основывается на продуктивном долголетии, которое в свою очередь определяется уровнем выбраковки и количественным и качественным ростом маточного поголовья крупного рогатого скота [1]. Длительное использование коров (не менее 5–6 лактаций) позволит в полном объеме реализовать заложенный генетический потенциал, выявить лучшую сочетаемость родительских линий и обеспечить отечественное молочное скотоводство высокопродуктивным поголовьем [1–4].

Продуктивное долголетие как генетический показатель колеблется в широких пределах (коэффициент наследуемости от 1 до 61, 4 %) [5], поскольку на него влияют различные генетические и паратипические факторы – тип конституции, состояние здоровья, условия кормления и содержания и т.д. Это также обусловлено различным уровнем племенной работы в хозяйствах, в которых проводились исследования, и их расположением в различных климатических зонах [6–8].

С учетом вышесказанного актуально учитывать влияние различных факторов на продол- жительность использования молочных коров и в первую очередь генетических, таких как порода, внутрипородный тип, линейная принадлежность и их сочетаемость между собой [9–12].

Цель исследований – изучение молочной продуктивности коров и срока хозяйственного использования в связи с их линейной принадлежностью в ЗАО Племхоз «Наро-Осановский» Одинцовского района Московской области.

Задачи: установить структуру стада в связи с линейной принадлежностью коров; выявить возраст коров в отелах в среднем по стаду в связи с их линейной принадлежностью; установить продуктивность коров стада в связи с их возрастом в отелах, линейной принадлежностью по показателям удоя (кг), массовой доле жира и белка в удое (%), количеству молочного жира и белка в удое за лактацию (кг).

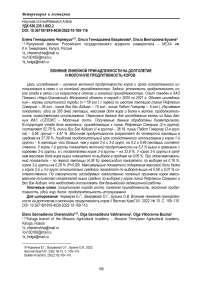

Материал и методы. Объектом исследования послужило племенное поголовье коров голштинской породы (с 1-й по 6-ю лактацию). В группы были отобраны коровы с 3 и более завершенными лактациями (рис.).

Схема исследования

Материалом для проведения исследований послужила информация из базы данных информационно-аналитической системы «СЕЛ-ЭКС – Молочный скот». Статистическую обработку результатов эксперимента проводили с помощью программы для персонального компьютера MS Excel.

Результаты и их обсуждение. Структура стада представлена животными, принадлежащими: к линии Рефлекшн Соверинг – 52,78 %;

линии Вис Бэк Айдиал – 38,19; линии Пабст Говернер – 5,56; линии Монтвик Чифтейн – 3,47 %.

Анализ показателей молочной продуктивности в разрезе 1–6-х лактаций выявил, что до четвертой лактации в среднем по группам молочная продуктивность возрастает на 27,39 %, с последующим снижением к шестой лактации. Аналогичная закономерность наблюдается у животных 1-й и 2-й групп, где рост молочной продуктивности составляет 25,7 и 39,1 % соответственно (табл. 1).

Таблица 1

|

Номер лактации |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

В среднем по выборке |

||||

|

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

|

|

1 |

36 |

6811,69± 204,06 |

15 |

6574,80± 324,63 |

5 |

6271,00± 490,54 |

56 |

6699,96± 162,19 |

|

2 |

36 |

8055,72± 238,84 |

15 |

7749,13± 379,85 |

5 |

6498,80± 792,13 |

56 |

7834,59± 201,87 |

|

3 |

36 |

8274,92± 322,82 |

15 |

8555,73± 435,90 |

5 |

8197,80± 926,71 |

56 |

8343,25± 245,54 |

|

4 |

25 |

8561,68± 440,51 |

9 |

9148,00± 240,78 |

3 |

5139,67± 1253,64***c |

37 |

8534,95± 324,33 |

|

5 |

11 |

8305,36± 324,22 |

4 |

8290,00± 509,87 |

– |

– |

15 |

8301,27± 264,43 |

|

6 |

4 |

7058,00± 598,92 |

– |

– |

– |

– |

4 |

7058,00± 598,92 |

|

Итого в среднем |

– |

7883,49± 143,57 |

– |

7908,40± 211,14 |

– |

6680,94± 455,91 |

– |

7811,17± 115,09 |

Здесь и далее : * P = 0,9; ** Р = 0,95; ***Р = 0,99 – при определении достоверности показателей 1-й группы со 2-й и 3-й группами; а Р = 0,9; b Р = 0,95; c Р=0,99 – при определении достоверности между 2-й и 3-й группами.

Удой за 305 дней лактации коров голштинской породы в связи с их линейной принадлежностью и возрастом в отелах, кг

Максимальный возраст хозяйственного использования коров 3-й группы – четыре лактации, при этом показатель удоя за четвертую лактацию ниже удоя коров 1-й и 2-й групп на 66,6 и 77,99 % соответственно (Р = 0,99). Наивысшая молочная продуктивность достигается к третьей лактации, при этом средняя продуктивность коров ниже показателей коров 1-й и 2-й групп на 15,3 и 15,5 % соответственно.

Если рассматривать динамику молочной продуктивности в разрезе лактаций, можно отметить, что коровы 2-й группы уступают животным 1-й группы по удою за первую (на 3,60 %) и вторую лактации (на 3,95 %). К третьей и четвертой лактациям картина изменяется: молоч- ная продуктивность коров 2-й группы выше показателей коров 1-й группы на 3,28 и 6,41 % соответственно. По пятой лактации удой снижается у коров обеих групп и практически не имеет различий (< 0,2 %).

С точки зрения эффективности производства следует учитывать не только количественные, но и качественные показатели молока. В современных условиях хозяйствования для перерабатывающей промышленности важны показатели массовой доли белка и жира в молоке. В комплексе с удоем они позволяют оценить валовое производство молочного жира и белка (табл. 2).

Таблица 2

|

Номер лактации |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

В среднем по выборке |

||||

|

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

|

|

1 |

36 |

4,20±0,06 |

15 |

4,36±0,09 |

5 |

4,10±0,05b |

56 |

4,23±0,15 |

|

2 |

36 |

4,13±0,04 |

15 |

4,24±0,08 |

5 |

4,32±0,10 |

56 |

4,18±0,04 |

|

3 |

36 |

4,19±0,05 |

15 |

4,29±0,08 |

5 |

4,10±0,08 |

56 |

4,21±0,04 |

|

4 |

25 |

4,10±0,06 |

9 |

4,05±0,09 |

3 |

4,20±0,23 |

37 |

4,10±0,05 |

|

5 |

11 |

4,04±0,07 |

4 |

4,08±0,05 |

– |

– |

15 |

4,05±0,05 |

|

6 |

4 |

4,24±0,27 |

– |

– |

– |

– |

4 |

4,24±0,27 |

|

В среднем |

– |

4,15±0,02 |

– |

4,24±0,04 |

– |

4,18±0,05 |

– |

4,18±0,05 |

Динамика массовой доли жира в молоке коров голштинской породы в связи с их линейной принадлежностью, %

Наибольшая массовая доля жира наблюдается у коров 2-й группы – в среднем за период хозяйственного использования она выше среднего показателя по выборке почти на 0,06 %. Самый высокий показатель за первую лактацию – 4,36 %, что превосходит показатель по выборке на 0,18 %. Данный показатель достоверно превышает аналогичный показатель у коров 3-й группы (Р=0,95). Наименьшее содержание массовой доли жира в молоке у животных 1-й группы, данный показатель меньше среднего значения по стаду на 0,03 %. Массовая доля жира достигает максимума к шестой лактации и составляет 4,24 %, что можно объяснить резким спадом молочной продуктивности.

Комплексным показателем, характеризующим сочетание количества и качества молока, является содержание молочного жира в килограмме (табл. 3). Можно отметить высокие показатели содержания жира в удое у коров 2-й группы. Он превосходит средний показатель по выборке на 3,67 %. У коров 1-й группы содержание жира в удое на уровне среднего показателя по выборке. У представителей 3-й группы наименьший показатель содержания жира в удое ниже на 20,9 %, чем у коров 2-й группы. Минимальное значение содержания жира в удое коров 3-й группы по четвертой лактации, что ниже на 58,0 % (Р = 0,99) и 74,8 % (Р = 0,95) соответственно, чем у коров 2-й и 1-й групп.

Таблица 3

|

Номер лактации |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

В среднем по выборке |

||||

|

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

|

|

1 |

36 |

284,55±7,97 |

15 |

287,10±15,38 |

5 |

256,48±18,71 |

56 |

282,72±6,75 |

|

2 |

36 |

332,62±10,20 |

15 |

328,87±16,61 |

5 |

278,41±30,75 |

56 |

326,77±8,47 |

|

3 |

36 |

345,84±13,24 |

15 |

362,59±18,90 |

5 |

334,84±36,57 |

56 |

350,19±10,17 |

|

4 |

25 |

335,40±21,16 |

9 |

371,00±13,65 |

3 |

212,24±47,24**с |

37 |

334,11±16,30 |

|

5 |

11 |

334,28±12,45 |

4 |

337,88±21,56 |

– |

– |

15 |

335,24±10,39 |

|

6 |

4 |

296,24±17,70 |

– |

– |

– |

– |

4 |

296,24±17,70 |

|

В среднем |

– |

323,83±6,08 |

– |

334,76±8,85 |

– |

276,96±17,85 |

– |

322,90±4,92 |

Содержание жира в удое коров голштинской породы в связи с их линейной принадлежностью, кг

У животных всех групп наблюдается увеличение количества жира в удое к третьей лактации, что обусловлено увеличением молочной продуктивности при незначительных колебаниях показателей массовой доли жира.

Максимальные показатели содержания массовой доли белка отмечаются у коров 2-й и 3-й групп относительно среднего показателя по выборке на 0,08 и 0,07 % соответственно (табл. 4). Тем не менее следует отметить, что массовая доля белка увеличивается от первой к последующим лактациям у коров всех групп. Наибо- лее выраженный рост (на 0,3 %) наблюдается у коров 1-й группы. Достоверные отличия отмечаются по первой лактации у коров 1-й и 2-й групп (0,12 %, Р = 0,99), по второй лактации между показателями у коров 1-й и 2-й групп (0,12 %, Р = 0,95) и у коров 1-й и 3-й групп (0,19 %, Р = 0,99), по третьей лактации у коров 1-й и 3-й групп (0,08 %, Р = 0,95).

По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что коровы 2-й группы отличаются наивысшим содержанием белка в удое, что превышает средний показатель по выборке на 3,13 %.

Таблица 4

|

Номер лактации |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

В среднем по выборке |

||||

|

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

|

|

1 |

36 |

3,29±0,03 |

15 |

3,41±0,03*** |

5 |

3,32±0,08 |

56 |

3,32±0,03 |

|

2 |

36 |

3,41±0,02 |

15 |

3,53±0,03** |

5 |

3,60±0,09*** |

56 |

3,46±0,02 |

|

3 |

36 |

3,45±0,03 |

15 |

3,52±0,04 |

5 |

3,53±0,01** |

56 |

3,47±0,02 |

|

4 |

25 |

3,34±0,14 |

9 |

3,55±0,02 |

3 |

3,49±0,21 |

37 |

3,40±0,10 |

|

5 |

11 |

3,50±0,03 |

4 |

3,54±0,08 |

– |

– |

15 |

3,51±0,03 |

|

6 |

4 |

3,59±0,16 |

– |

– |

– |

– |

4 |

3,59±0,16 |

|

В среднем |

– |

3,39±0,03 |

– |

3,50±0,02 |

– |

3,49±0,05 |

- |

3,42±0,02 |

Таблица 5

|

Номер лактации |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

В среднем по выборке |

||||

|

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

n |

Х±m х |

|

|

1 |

36 |

223,99±7,13 |

15 |

224,52±11,61 |

5 |

209,14±19,61 |

56 |

222,81±5,73 |

|

2 |

36 |

274,40±8,09 |

15 |

272,88±12,90 |

5 |

231,58±25,31 |

56 |

270,17±6,70 |

|

3 |

36 |

285,16±0,09 |

15 |

299,57±15,86 |

5 |

289,75±32,84 |

56 |

289,42±8,49 |

|

4 |

25 |

297,16±15,09 |

9 |

324,51±9,38 |

3 |

176,45±40,34**b |

37 |

294,02±12,34 |

|

5 |

11 |

290,21±10,50 |

4 |

291,99±12,95 |

– |

– |

15 |

290,68±8,21 |

|

6 |

4 |

251,85±16,15 |

– |

– |

– |

– |

4 |

251,85±16,65 |

|

В среднем |

– |

269,09±5,06 |

– |

276,78±7,61 |

– |

232,32±16,21 |

– |

268,13±4,14 |

Динамика массовой доли белка в молоке коров голштинской породы в связи с их линейной принадлежностью, %

Содержание белка в удое коров голштинской породы в связи с их линейной принадлежностью, кг

Аналогичный показатель коров 1-й группы незначительно превышает средний показатель по выборке (на 0,3 %). Коровы 3-й группы показывают наименьший результат по содержанию белка в удое по сравнению со средним показателем по выборке – ниже на 13,36 %. Достоверными являются только отличия по четвертой лактации у коров 3-й группы – ниже на 68,4 и 83,9 % в сравнении с аналогичными показателями коров 1-й и 2-й групп (Р = 0,95).

Продуктивное долголетие обеспечивает высокую пожизненную молочную продуктивность. Поэтому важной оценкой молочной коровы является количество продукции, получаемой за весь срок ее использования. При длительном использовании животных процесс воспроизводства стада происходит с меньшими материаль-

Анализ данных таблицы 6 позволяет сделать вывод, что самый длительный срок хозяйственного использования у коров 1-й группы. Он больше показателей 2-й и 3-й групп на 0,2 и 0,46 лактации соответственно. Несмотря на то что максимальный срок хозяйственного использования в 1-й группе составляет 6 лактаций, а во 2-й группе – 5, средние показатели удоя у них практически равны. Поэтому пожизненный удой коров 1-й группы превышает на 5,3 % коров 2-й группы. Разница с пожизненным удоем коров 3-й группы еще больше (33,8 %), так как они отстают и по среднему удою, и по сроку хозяйственного использования. Тем не менее коровы 2-й и 3 групп имеют лучшее сочетание по качественным показателям молока.

ными затратами.

Срок хозяйственного использования и пожизненная продуктивность коров голштинской породы в связи с их линейной принадлежностью

Таблица 6

|

Номер группы |

Средний возраст в лактациях |

Средний удой за одну лактацию, кг |

Показатель пожизненной продуктивности |

||

|

Удой, кг |

МДЖ, % |

МДБ, % |

|||

|

1 |

4,06±0,15 |

7883,49±143,57 |

32184,64±1372,58 |

4,15±0,02 |

3,39±0,03 |

|

2 |

3,87±0,22 |

7908,40±211,14 |

30579,13±1828,03 |

4,24±0,04 |

3,50±0,02 |

|

3 |

3,60±0,24 |

6680,94±455,91 |

24051,40±955,26 |

4,18±0,05 |

3,49±0,05 |

Подводя итоги по результатам исследований, можно сделать вывод, что в условиях ЗАО Племхоз «Наро-Осановский» для дальнейшей селекционной работы целесообразно использовать коров линий Вис Бэк Айдиал (1-я группа) и

Рефлекшн Соверинг (2-я группа). Коровы этих линий показывают лучшее сочетание количественных и качественных показателей молочной продуктивности наряду с продолжительным сроком хозяйственного использования.

Заключение. При равенстве средних показателей пожизненный удой коров 1-й группы превышает на 5,3 % коров 2-й группы. Разница с пожизненным удоем коров 3-й группы составляет 33,8 %. Тем не менее коровы 2-й и 3-й групп лучше по качественным показателям молока.

Таким образом, можно рекомендовать в условиях данного хозяйства использовать для приоритетного разведения коров линий Реф-лекшн Соверинг и Вис Бэк Айдиал с целью увеличения срока хозяйственного использования коров и обеспечения роста молочной продуктивности в сочетании с производством молока высокого качества.

Список литературы Влияние линейной принадлежности на долголетие и молочную продуктивность коров

- Падерина Р.В., Ковров А.В. Продуктивное долголетие коров в зависимости от кровности и линейной принадлежности в СПК «Большевик» Сунского района // Современные научные тенденции в животноводстве, охотоведении и экологии: сб ст. Меж-дунар. науч.-практ. конф. Киров: Вятская ГСХА, 2013. С. 152-155.

- Падерина Р.В., Чучалина Н.Н., Виноградова Н.Д. Влияние отдельных факторов на продуктивное долголетие коров // Известия СПбГАУ. 2019. № 3 (56). С. 106-111.

- Назарченко О.В., Четвертакова Е.В., Улим-башев М.Б. Продуктивные качества коров черно-пестрой породы в зависимости от возраста // Вестник КрасГАУ. 2021. № 10. С. 150-157.

- Продуктивное долголетие коров и влияние на него ряда факторов / В.И. Дмитриева [и др.] // Зоотехния. 2009. № 7. С. 18-20.

- Загороднев Ю.П., Ламонов С.А. Селекционно-генетические факторы, определяющие продолжительность продуктивного долголетия крупного рогатого скота // Факторы, обуславливающие длительность хозяйственного использования коров симментальской породы в условиях интенсивной технологии производства молока. Мичуринск: Мичурин. гос. аграр. ун-т, 2019. С. 6-63.

- Татуева О.В. Продуктивное долголетие и воспроизводительные качества голштин-ского скота различных популяций в условиях Смоленской области // Сб. науч. тр. СКНИИЖ. 2019. № 2. С. 42-47.

- Шевелева О.М., Часовщикова М.А. Продолжительность хозяйственного использования и пожизненная продуктивность коров голштинской породы голландского происхождения разных генераций // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 12. С. 104-108.

- Бежанян И.В., Хабарова Г.В. Продуктивное долголетие коров различных линий в стаде колхоза «Племзавод «Родина» Вологодской области // Молочнохозяйственный вестник. 2012. № 1 (5). С. 2-9.

- Сердюк Г.Н. Проблема продуктивного долголетия при голштинизации отечественных пород крупного рогатого скота и пути ее решения // Молочное и мясное скотоводство. 2015. № 6. С. 7-10.

- Вахрамова О.Г., Ермошина Е.В. Молочная продуктивность коров голштинской и бурой швицкой пород в условиях промышленного производства // Доклады ТСХА: сб. ст. 2020. Вып. 292. Ч. 4. С. 204-207.

- Титова С.В. Факторы продуктивного долголетия молочных коров // Пути продления продуктивной жизни молочных коров на основе оптимизации разведения, технологий содержания и кормления животных: сб. науч. тр. Дубровицы, 2015. С. 136-139.

- Черемуха Е.Г, Бузина О.В. Хозяйственно полезные признаки коров черно-пестрой породы в зависимости от степени голштинизации // Инновационное развитие животноводства в современных условиях: мат-лы нац. конф. Брянск, 2021. С. 92-97.