Влияние локального лордозирующего трансфораминального межтелового спондилодеза на смежные сегменты и позвоночно-тазовые отношения. Рентгенологическое исследование

Автор: Алейник Александр Яковлевич, Млявых Сергей Геннадьевич, Боков Андрей Евгеньевич, Тарамженин Михаил Валентинович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. До настоящего времени остается высоким процент неудовлетворительных результатов поясничного спондилодеза, что связано с развитием болезни смежного уровня и нарушением позвоночно-тазовых отношений. Применение лордозирующего трансфораминального спондилодеза (cTLIF) направленно на нормализацию сагиттального профиля оперируемого и смежных сегментов. Целью настоящего исследования является изучение изменений рентгенологических сегментарных параметров на уровне спондилодеза, а также их влияние на смежные сегменты и позвоночно-тазовые взаимоотношения. Материалы и методы. В исследование включено 30 пациентов, которым выполнялся спондилодез по методике cTLIF на 1-2-х уровнях. Всем пациентам проводилась рентгенография поясничного отдела позвоночника с захватом тазобедренных суставов до операции и в раннем послеоперационном периоде. Проводились измерения сагиттальных параметров на уровне операции, в смежных сегментах, а также позвоночно-тазовых отношений. Результаты. Сегментарный лордоз до операции 4,85 ± 8,021° (от -11° до 20°), после операции - 12,58 ± 6,031° (от 4° до 25°), p Introduction Until now, the rates of poor results of lumbar spinal fusion remain high. It is associated with the development of adjacent segment disease and spinopelvic imbalance. The use of lordosing transforaminal lumbar interbody fusion (cTLIF) is aimed at normalizing the sagittal profile of the operated and adjacent segments. The purpose of this study was to evaluate changes in radiological segmental parameters at the level of spinal fusion, as well as their influence on adjacent segments and spinopelvic relationships. Methods The study included 30 patients who underwent 1- or 2-level lumbar fusion using the cTLIF technique. Radiography of the lumbar spine with hip joints prior to surgery and in the early postoperative period was used in all patients. The measurements of sagittal parameters at the level of intervention, in adjacent segments, as well as of spinopelvic relations were made. Results Segmental lordosis before the surgery was 4.85 ± 8.021° (-11° to 20°), and 12.58 ± 6.031° (4° to 25°) after it, p

Поясничный отдел, позвоночник, поясничный спондилодез, позвоночно-тазовые отношения, болезнь смежного уровня, сагиттальный баланс

Короткий адрес: https://sciup.org/142213574

IDR: 142213574 | УДК: 616.711.6-007.53-089.227.84-073.75:612.76 | DOI: 10.18019/1028-4427-2018-24-3-341-348

Текст научной статьи Влияние локального лордозирующего трансфораминального межтелового спондилодеза на смежные сегменты и позвоночно-тазовые отношения. Рентгенологическое исследование

Боли в спине, связанные с дегенеративными процессами в поясничном отделе позвоночника проявляются на протяжении жизни у большинства людей (до 85 %, по данным литературы) [1, 2]. При этом боль в спине является самой частой причиной временной нетрудоспособности в возрасте от 45 до 65 лет [2]. Дегенеративные изменения, начинающиеся в межпозвонковом диске, приводят к потере сегментарного лордоза, перераспределению осевых нагрузок на позвоночнодвигательный сегмент с перегрузкой дугоотростчатых суставов и нарушением баланса напряжения мышц сгибателей-разгибателей. Данный каскад вызывает хронические боли в спине, имеющие дискогенную, артрогенную и рефлекторную природу [3, 4]. При потере лордоза в позвоночно-двигательном сегменте активируются компенсаторные механизмы для поддержания баланса таза в пространстве, основными из них являются усиление лордоза и ретролистез в смежных сегментах, ретроверсия таза, сгибание в коленных и тазобедренных суставах [5]. При отсутствии лечения

прогрессирование дисбаланса может привести к декомпенсации адаптационных механизмов и формированию хронического болевого синдрома [6].

Применение спондилодеза в настоящее время является «золотым стандартом» лечения пациентов с хронической болью в спине при безуспешности длительного консервативного лечения [1, 7]. Концепция выполнения данной операции основывается на прерывании дегенеративного каскада путем одномоментного перевода его в заключительную стадию. Одним из наиболее распространенных вариантов поясничного спондилодеза является трансфораминальный (TLIF) [8]. Первое описание TLIF дано Harms and Jeszenszky в 1998 году. Основные преимущества данного варианта спондилодеза – отсутствие вентрального доступа к позвоночному столбу и отсутствие необходимости доступа в позвоночный канал [9]. Основной задачей операции большинство хирургов конца прошлого века считали адекватную декомпрессию невральных структур и формирование полного костного блока. Однако было показано, что формирование полного костного блока далеко не всегда коррелирует с хорошим клиническим результатом и не всегда имеет преимущества в сравнении с операциями, не связанными со спондилодезом, и даже с консервативным лечением [7, 10, 11]. Одной из причин неудовлетворительных клинических результатов спондилодезирующих операций является развитие патологических изменений смежных сегментов и нарушения позвоночно-тазового баланса как адаптации к нарушениям сегментарного баланса [12]. В литературе последних лет подчеркивается значение восстановления конфигурации позвоночно-двигательного сегмента и, прежде всего, его сагиттального профиля при выполнении спондилодеза [13, 14, 15, 16]. В 2006 году N. Anand и соавторы описали усовершенствованную методику выполнения TLIF с акцентом на восстановление сегментарного лордоза, так называемый cantilever (дословно – «опрокидывающийся») TLIF (сTLIF). Основным отличием данного варианта операции является разворот позвоночно-двигательного сегмента в сагиттальной плоскости вокруг опорного кейджа, установленного в поперечном направлении к оси вращения [17, 18, 19].

Несмотря на большое количество клинических и биомеханических исследований, данных о влиянии трансфораминального спондилодеза на параметры позвоночно-тазового сагиттального баланса недостаточно. Целью настоящего исследования является изучение изменений рентгенологических сегментарных параметров на уровне выполнения спондилодеза по методике cTLIF, а также их влияние на смежные сегменты и позвоночно-тазовые взаимоотношения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включено 30 пациентов с симптоматическими дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника (M48 – стеноз позвоночного канала, M43 – дегенеративный спондилолистез, по МКБ-10) при безуспешности консервативного лечения более 8 недель. Критериями исключения являлись выраженные нарушения баланса тела (смещение вертикальной оси, проведенной через C7 позвонок, более 5 см кпереди относительно задней точки верхней замыкательной пластины S1-позвонка), наличие сколиотической деформации более 10° по Коббу, наличие онкологических заболеваний и травматических повреждений позвоночного столба. Средний возраст пациентов составил 57 лет (от 18 до 76 лет), 20 женщин и 10 мужчин.

Всем пациентам проведена операция по методике cTLIF на одном или двух уровнях (13 пациентов – 1 уровень, 17 – 2 уровня). Все операции выполнены одним хирургом. Всего спондилодез выполнен на 48 уровнях: L3–4 – 8 случаев, L4–5 – 25 случаев, L5–S1 – 15 случаев).

Хирургическая техника

-

1. Операции проводились в пронационном положении на ортопедической рамке с упорами под грудную клетку и подвздошные ости и бедра при выпрямленных нижних конечностях, что позволяет воссоздать поясничный лордоз, кроме того, отсутствие давления на брюшную полость позволяет снизить давление в бассейне нижней полой вены.

-

2. Использовались следующие хирургические доступы: А – классический задний срединный доступ со скелетированием дужек, фасеточных суставов и поперечных отростков с двух сторон. При этом неизбежно открывается вышележащий сустав, поэтому особое внимание уделялось сохранению интактными суставных капсул на вышележащем уровне (данный доступ использован у 21 пациента). B – парамедиан-

- ный межмышечный доступ по L. Wiltse и его модификации [20]. Преимуществом данного варианта является сохранение паравертебральной мускулатуры, кроме того, направление доступа обеспечивает комфортную траекторию для выполнения дискэктомии без необходимости значительной мышечной ретракции, особенно у пациентов с избыточной массой тела (данный вариант использован у 4 пациентов). С – минидоступ с использованием тубулярных ретракторов путем разделения мышечных пучков, данный вариант доступа является технологичным развитием доступа по Вилт-су. Такой вариант доступа обеспечивает минимальную травматичность для мягких тканей, однако предъявляет дополнительные требования к используемому инструментарию из-за ограниченности операционного порта (данный вариант приенен у 5 пациентов).

-

3. Всем пациентам проводилась односторонняя полная фасетэктомия со стороны наиболее выраженных клинических проявлений, при отсутствии возможности выявления более интенсивных клинических проявлений фасетэктомия выполнялась слева (согласно предпочтениям оперирующего хирурга), при отсутствии подвижности в сегменте и невозможности проведения коррекции лордоза проводилась частичная резекция фасеточного сустава контралатеральной стороны для достижения адекватной мобильности сегмента.

-

4. Декомпрессия корешков спинного мозга выполнялась исходя из клинических данных, подкрепленных результатами МРТ и КТ, в объеме, необходимом для свободного нахождения невральных элементов. Критериями достаточной декомпрессии являлись появление пульсации дурального мешка, полная мобильность корешков спинного мозга в зоне вмешательства, а также свободное прохождение пуговчатого 2 мм зонда в области латерального кармана и корешковых отверстий.

-

5. Дискэктомия выполнялась в максимальном объеме через односторонний трансфораминальный доступ. Высота диска постепенно восстанавливалась с использованием увеличивающихся поворотных дисковых расширителей. В ряде случаев для облегчения удаления диска устанавливался междужковый расширитель, либо выполнялась дистракция на транспедикулярных винтах контралатеральной стороны.

-

6. Перед установкой кейджа в вентральные отделы диска помещались измельченные аутотрнасплантаты из резецированных при декомпрессии костных структур (в объеме не менее 5 см3), при недостаточном объеме костного материала использовались губчатые аллотрансплантаты.

-

7. В исследовании использовались изогнутые банановидные кейджи, располагаемые перпендикулярно к сагиттальной плоскости. Изначально кейдж вводится в косом направлении, после достижения вентральных отделов диска производился разворот кейджа в поперечное положение. Для достижения наибольшей степени коррекции лордоза кейдж смещался в дорсальном направлении, оптимальным мы считаем границу передней и средней трети диска. Позиция кейджа контролировалась рентгенологически в переднезадней и боковой проекции.

-

8. После окончательного позиционирования кейджа осуществлялась окончательная фиксация транспедикулярной системы, при этом для усиления сегментарного лордоза создавалось компримирующее усилие на винтах по обоим флангам. После фиксации системы повторно контролировалось состояние позвоночного канала во избежание вторичной компрессии.

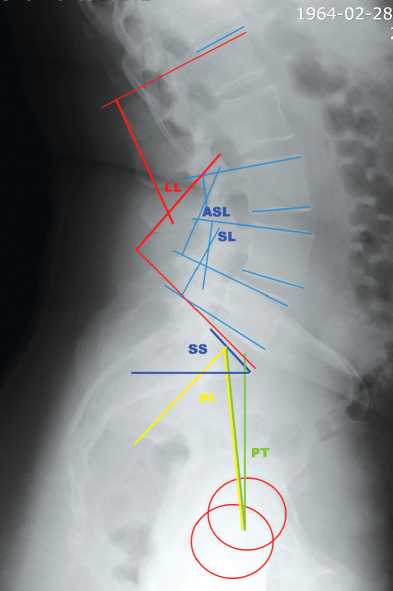

У всех пациентов проводилась оценка рентгенограмм пояснично-крестцового отдела позвоночника до операции и в раннем послеоперационном периоде после вертикализации (2-3-и сутки после операции). Рентгенограммы выполнялись в положении стоя без дополнительной опоры на 30 дюймовых кассетах с захватом поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов. Оценка рентгенограмм проводилась независимым рентгенологом в системе Vidar Dicom Viewer 2.1. При этом оценивались следующие параметры: поясничный лордоз (LL) – угол между краниальными замыкательными пластинами L1 и S1 – позвонков (LLдо – до операции, LLп/о – после операции), угол падения таза (PI) – между линией, соединяющей центр вращения головок бедренных костей с центром замыкательной пластины S1, и перпендикуляром к плоскости верхней замыкательной пластины крестца; отклонение таза (PT) – угол между линией, соединяющей центр верхней замыкательной пластины S1 с центром вращения головок бедренных костей, и вертикальной линией (PTдо – до операции, PTп/о – после операции); наклон крестца (SS) – угол между верхней пластиной S1 и горизонтальной линией; сегментарный лордоз (SL) – угол между краниальной замыкательной пластиной верхнего и каудальной замыкательной пластиной нижнего позвонка на уровне спондилодеза; лордоз на смежном сегменте выше уровня вмешательства (ASL) – угол между краниальной пластиной позвонка, расположенного выше зоны спондилодеза, и каудальной пластиной верхнего позвонка зоны спондилодеза (рис. 1). Величина угловой коррекции рассчитывалась как разность между показателями LL, PT, SL или ASL до и после операции.

Рис. 1. Параметры сегментарного и позвоночно-тазового баланса. Поясничный лордоз – LL, отклонение таза – PT, сегментарный лордоз – SL, лордоз на смежном сегменте выше уровня вмешательства – ASL, наклон крестца – SS, угол падения таза – PI

Для статистической обработки данных использован программный пакет StatSoft Statistica 6.0. Для выявления достоверности различий независимых переменных использован критерий Манна-Уитни, зависимых – критерий Вилкоксона. Для выявления корреляционных взаимосвязей использован метод линейной корреляции Пирсона после проверки нормальности распределения конкретных переменных. Для сопоставления бинарных данных использован двусторонний точный тест Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице 1 представлены результаты проведенных измерений у всех пациентов.

Отмечено значимое увеличение выраженности сегментарного лордоза после операции (SL): до операции 4,85 ± 8,021° (от -11° до 20°), после операции 12,58 ± 6,031° (от 4° до 25°), p < 0,0001. Величина коррекции (SLпо-SLп/о) варьировала в широких пределах – от 0 до 25°, при этом среднее значение составило 8,35 ± 6,64°.

Средние показатели поясничного лордоза (LL) до операции – 44,97±17,58° (от 0° до 68°), после операции – 51,8 ± 11,61°, p = 0,01. Увеличение лордоза достоверно, однако у 16 пациентов (53 %) отмечено значимое увеличение поясничного лордоза, у 8 (27 %) пациентов поясничный лордоз значимо не изменился (изменения в пределах 1–5°), а у 6 (20 %) – значимо уменьшился. При проведении анализа была вывялена отрицательная корреляция между величиной коррекции поясничного лордоза и исходной величиной лордоза (r = -0,7510, p = 0,0001).

Таблица 1

|

№ случая |

Сегмент |

Возраст (лет) |

Код диагноза по МКБ |

Вариант доступа |

До операции |

После операции |

||||||||||

|

LL (°) |

SS (°) |

PT (°) |

PI (°) |

SL (°) |

ASL (°) |

LL2 (°) |

SS2 (°) |

PT2 (°) |

PI2 (°) |

SL2 (°) |

ASL2 (°) |

|||||

|

1 |

L3–4 |

58 |

M43 |

TLIF |

64 |

48 |

18 |

66 |

20 |

13 |

60 |

38 |

28 |

66 |

20 |

11 |

|

L4–5 |

5 |

17 |

||||||||||||||

|

2 |

L5–S1 |

71 |

M43 |

TLIF |

66 |

51 |

14 |

66 |

0 |

8 |

60 |

42 |

24 |

66 |

17 |

8 |

|

3 |

L4–5 |

65 |

M43 |

TLIF |

46 |

33 |

29 |

52 |

9 |

4 |

65 |

34 |

18 |

52 |

25 |

9 |

|

L5–S1 |

0 |

15 |

||||||||||||||

|

4 |

L4–5 |

54 |

M43 |

TLIF |

46 |

29 |

28 |

57 |

-10 |

5 |

60 |

32 |

25 |

57 |

12 |

2 |

|

L5–S1 |

5 |

13 |

||||||||||||||

|

5 |

L3–4 |

73 |

M48 |

TLIF |

56 |

36 |

18 |

54 |

14 |

12 |

47 |

36 |

18 |

54 |

18 |

8 |

|

L4–5 |

11 |

11 |

||||||||||||||

|

6 |

L4–5 |

71 |

M48 |

TLIF |

32 |

26 |

21 |

47 |

5 |

10 |

39 |

25 |

22 |

47 |

5 |

11 |

|

L5–S1 |

8 |

10 |

||||||||||||||

|

7 |

L4–5 |

50 |

M48 |

TLIF |

63 |

40 |

8 |

48 |

11 |

15 |

62 |

39 |

9 |

48 |

21 |

15 |

|

8 |

L4–5 |

50 |

M43 |

TLIF |

66 |

40 |

20 |

60 |

15 |

7 |

52 |

32 |

28 |

60 |

15 |

5 |

|

L5–S1 |

21 |

22 |

||||||||||||||

|

9 |

L4–5 |

42 |

M48 |

miniTLIF |

23 |

28 |

23 |

51 |

0 |

4 |

45 |

33 |

18 |

51 |

8 |

2 |

|

10 |

L4–5 |

44 |

M48 |

TLIF |

0 |

10 |

25 |

35 |

-7 |

-2 |

30 |

16 |

19 |

35 |

10 |

0 |

|

L5–S1 |

0 |

15 |

||||||||||||||

|

11 |

L6–S1 |

18 |

M48 |

TLIF |

65 |

52 |

28 |

80 |

0 |

8 |

84 |

47 |

33 |

80 |

6 |

12 |

|

12 |

L4–5 |

64 |

M48 |

miniTLIF |

62 |

38 |

14 |

52 |

8 |

10 |

45 |

30 |

22 |

52 |

12 |

8 |

|

13 |

L3–4 |

61 |

M48 |

miniOPENTLIF |

20 |

27 |

31 |

58 |

3 |

11 |

33 |

25 |

33 |

58 |

5 |

4 |

|

L4–5 |

0 |

6 |

||||||||||||||

|

14 |

L4–L5 |

68 |

M43 |

TLIF |

47 |

31 |

25 |

56 |

17 |

8 |

60 |

38 |

18 |

56 |

25 |

2 |

|

L5–S1 |

1 |

20 |

||||||||||||||

|

15 |

L4–5 |

60 |

M48 |

miniOPENTLIF |

43 |

32 |

25 |

57 |

0 |

20 |

57 |

32 |

25 |

57 |

8 |

6 |

|

L5–S1 |

20 |

25 |

||||||||||||||

|

16 |

L4–5 |

74 |

M43 |

TLIF |

48 |

24 |

34 |

58 |

-3 |

15 |

52 |

25 |

33 |

58 |

19 |

17 |

|

17 |

L3–4 |

64 |

M48 |

TLIF |

12 |

22 |

23 |

45 |

-8 |

4 |

50 |

41 |

4 |

45 |

4 |

4 |

|

L4–5 |

-2 |

12 |

||||||||||||||

|

18 |

L4–5 |

72 |

M48 |

miniTLIF |

45 |

24 |

16 |

40 |

7 |

6 |

42 |

24 |

16 |

40 |

7 |

5 |

|

19 |

L3–4 |

59 |

M48 |

miniOPENTLIF |

53 |

31 |

12 |

43 |

7 |

9 |

47 |

30 |

12 |

42 |

5 |

4 |

|

L4–5 |

11 |

8 |

||||||||||||||

|

20 |

L4–5 |

54 |

M48 |

TLIF |

56 |

39 |

16 |

55 |

8 |

6 |

63 |

40 |

15 |

55 |

13 |

7 |

|

L5–S1 |

0 |

12 |

||||||||||||||

|

21 |

L4–5 |

38 |

M48 |

TLIF |

38 |

37 |

13 |

50 |

10 |

12 |

40 |

36 |

13 |

49 |

18 |

3 |

|

22 |

L4–5 |

50 |

M48 |

TLIF |

44 |

38 |

16 |

54 |

2 |

14 |

52 |

46 |

5 |

51 |

8 |

6 |

|

L5–S1 |

5 |

18 |

||||||||||||||

|

23 |

L4–5 |

69 |

M48 |

miniTLIF |

68 |

40 |

20 |

60 |

12 |

9 |

68 |

52 |

8 |

60 |

12 |

10 |

|

24 |

L4–5 |

40 |

M48 |

miniOPENTLIF |

59 |

39 |

9 |

48 |

8 |

9 |

55 |

40 |

7 |

47 |

9 |

8 |

|

L5–S1 |

16 |

15 |

||||||||||||||

|

25 |

L4–5 |

76 |

M48 |

miniTLIF |

56 |

33 |

24 |

57 |

15 |

15 |

47 |

38 |

19 |

57 |

6 |

10 |

|

26 |

L3–4 |

70 |

M43 |

TLIF |

20 |

8 |

26 |

34 |

-5 |

4 |

33 |

21 |

20 |

41 |

4 |

4 |

|

27 |

L4–5 |

59 |

M43 |

TLIF |

32 |

33 |

37 |

70 |

-11 |

9 |

59 |

50 |

34 |

84 |

14 |

8 |

|

L5–S1 |

-10 |

6 |

||||||||||||||

|

28 |

L4–5 |

46 |

M43 |

TLIF |

28 |

30 |

14 |

44 |

2 |

2 |

44 |

34 |

10 |

44 |

9 |

3 |

|

L5–S1 |

9 |

20 |

||||||||||||||

|

29 |

L3–4 |

51 |

M43 |

TLIF |

48 |

31 |

17 |

48 |

3 |

8 |

56 |

32 |

13 |

45 |

5 |

8 |

|

L4–5 |

1 |

10 |

||||||||||||||

|

30 |

L3–4 |

44 |

M43 |

TLIF |

43 |

38 |

23 |

61 |

0 |

8 |

47 |

39 |

24 |

63 |

9 |

5 |

Примечание: TLIF – стандартный срединный доступ, miniOPEN TLIF – парамедианный доступ по Wiltse, miniTLIF – с использованием ту-бусных ретракторов.

Оценка рентгенологических параметров у пациентов до и после операции

Среднее значение сегментарного лордоза в смежном сегменте (ASL) до операции 8,77 ± 4,57°, после операции 6,83 ± 3,96°, p = 0,015. Отмечается достоверное уменьшение выраженности лордоза в смежном сегменте. Уменьшение лордоза на уровне, расположен- ном выше уровня выполнения операции, нами отмечено у 16 пациентов (53 %).

В литературе показано, что целевым уровнем позвоночно-тазовых соотношений является соотношение величины поясничного лордоза и наклона таза (PI–LL), которое не должно превышать 9° [21]. Определяющим параметром при этом является PI, так как является морфологическим и значительно не изменяется у взрослых людей и, следовательно, может служить ориентиром для планирования корригирующих операций на позвоночнике [22]. Исходя из указанных данных, до операции у 15 пациентов отмечено нарушение позвоночно-тазовых взаимоотношений (PI–LL > 9°), после операции отклонения сохранились у 5 пациентов (p = 0,0127). Среднее значение PI–LL до операции составило 13,1 ± 11,022°, после операции 7,93 ± 5,97, p = 0,018.

Значение PT до операции в среднем составило 20,9 ± 7,18°, после операции 19,1 ± 8,58°, p = 0,13. Отмечена корреляция величины коррекции поясничного лордоза (LLп/о-LLдо/о) и изменения PT (PTп/о–PTдо/о), r = -0,6010, p = 0,0004). В настоящее время с определенными ограничениями принят целевой уровень PT ≤ 20° [21]. До операции ретроверсия таза отмечалась у 16 пациентов, после операции – у 12 пациентов (p = 0,4379). Не отмечено достоверных изменений угла отклонения таза после операции.

ДИСКУССИЯ

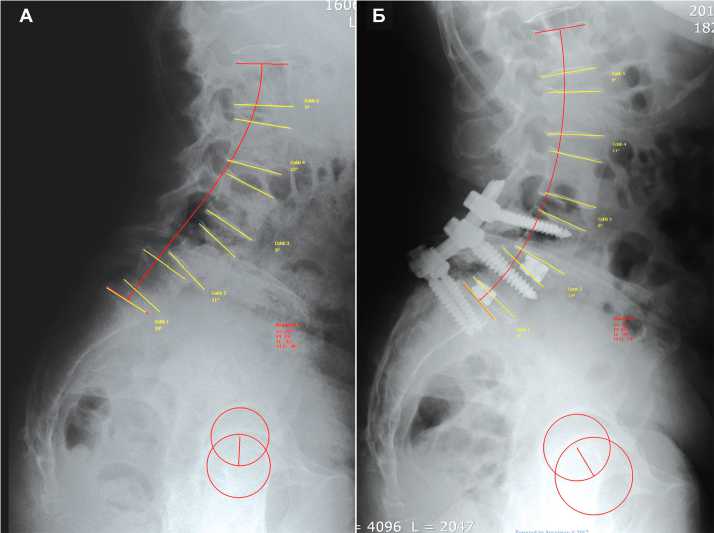

Проведенное исследование дает представление о том, какие параметры позвоночного и позвоночно-тазового баланса изменяются при локальном поясничном спондилодезе по методике cTLIF. Наилучшему прогнозированию поддается изменение сегментарного лордоза (SL) на уровне вмешательства. По данным литературы, влияние TLIF на сегментарный лордоз противоречиво. Так, по данным R.G. Watkins и M. Ould-Slimane, эффект данной процедуры весьма незначительный – в среднем 0,8° коррекции на один сегмент [23, 24]. В то же время, ряд авторов отмечает увеличение сегментарного лордоза после трансфораминального спондилодеза [25, 26, 27]. Столь существенные отличия, по всей видимости, связаны с различиями в технике выполнения отдельных этапов операции. Наши данные показывают, что выполнение спондилодеза по методике cTLIF позволяет добиться значимого улучшения сегментарного лордоза, при этом наибольший эффект достигается у пациентов с полной потерей сегментарного лордоза или локальным кифозом, при этом величина коррекции может превышать 20° на один сегмент (клинический случай 1, рис. 2).

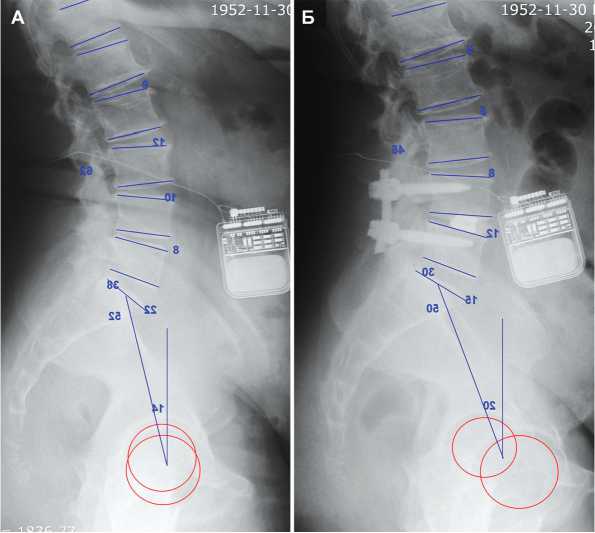

Изменения поясничного лордоза после локального спондилодеза по методике cTLIF не были столь прогнозируемы. При этом отмечается достоверное увеличение значения LL после операции, однако у 20 % пациентов отмечается уменьшение значения LL. Увеличение поясничного лордоза отмечено преимущественно у пациентов с его потерей до операции. У пациентов с сохраненным поясничным лордозом или при усилении лордоза отмечается тенденция к уменьшению лордоза после операции, при этом соотношение поясничного лордоза и угла падения таза остается в пределах целевых значений (рис. 3, клинический пример 2).

Величина отклонения таза (PT) – показатель, отражающий активность адаптивных механизмов, при этом ретроверсия таза является адаптацией к уменьшению поясничного лордоза. Доказано, что величина данного параметра напрямую коррелирует с интенсивностью болевого синдрома [6, 28]. В нашем исследовании не отмечено достоверных изменений угла отклонения таза (PT) после операции, что может быть связано с короткими сроками наблюдения, недостаточными для перестройки адаптивных позвоночно-тазовых механизмов.

Рис. 2. Клинический случай 1 (пациентка № 27 из таблицы 1). Пациентка П., 59 лет. A – до операции отмечается потеря сегментарного лордоза на уровне L4–5, L5–S1 с формированием сегментарного кифоза на уровне L4–5 (14°), на уровне L5–S1(10°); Б – после операции отмечается восстановление сегментарного лордоза на уровне L4–5 (14°), на уровне L5-S1(6°). Таким образом, сегментарная коррекция составила на уровне L4–5 25°, на уровне L5–S1- 16°. На смежном уровне L3–4 отмечается уменьшение сегментарного лордоза (8° до операции и 4° после операции). Поясничный лордоз увеличился от 32° до 59°

Рис. 3. Клинический пример 2 (пациентка № 12 из таблицы 1). Пациентка З., 65 лет: A – до операции: SL – 8°, ASL – 10°, LL – 65°, PT – 14°, PI–LL – 10°; B – после операции: SL – 12°, ASL – 8°, LL – 45°, PT – 20°, PI–LL – 7°

Таким образом, с помощью одно- или двухуровневого спондилодеза, выполненного по методике cTLIF в раннем периоде, возможно прогнозируемо нормализовать поясничный лордоз, однако достоверной коррекции ретроверсии таза не происходит.

Важной проблемой последствий выполнения спонди-лодезирующих операций является развитие симптоматического синдрома смежного уровня. По данным литературы, частота прогрессирования дегенерации смежного сегмента при поясничном спондилодезе составляет 30 %, а симптоматической болезни смежного уровня – 5 %. Одной из ведущих причин данной патологии является нарушение биомеханических параметров позвоночно-двигательного сегмента при выполнении спондилодеза [29, 30]. Уменьшение сегментарного лордоза в проксимальном смежном сегменте отмечено нами у 53 % пациентов, значительное увеличение лордоза в смежном сегменте отмечено лишь у двух пациентов. Можно предположить, что нормализация биомеханических параметров оперируемого сегмента позволяет снизить напряженность адаптивных механизмов в смежном сегменте, что позволит уменьшить вероятность развития симптоматического синдрома смежного уровня в будущем.

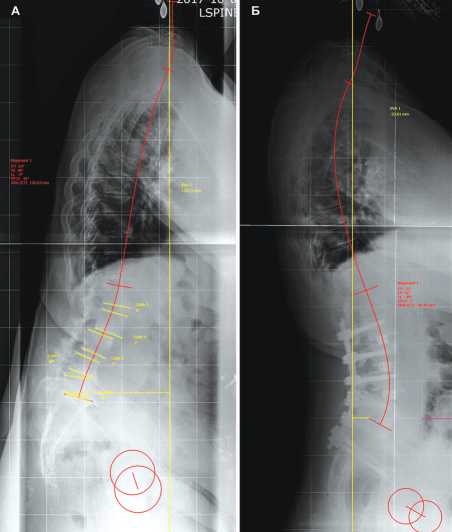

Как видно из полученных данных, применение спондилодеза по методу cTLIF позволяет в значительной степени устранять нарушения поясничного лордоза, однако возможности полной коррекции позвоночно-тазовых отношений при данной методике ограничены. Как показано в литературе, для коррекции значительного сагиттального дисбаланса, сопровождающегося смещением центра равновесия тела кпереди, необходима более значительная угловая коррекция поясничного лордоза (более 30°) [21], чем та, которая возможна при 1-2-х уровневом трансфораминальном спондилодезе (средняя коррекция – 8° на сегмент). Данную задачу у пациентов с выраженными нарушениями сагиттального баланса позволяет решить включение в зону коррекции большего числа сегментов (рис. 4, клинический пример 3).

Рис. 4. Клинический пример 3. Пациентка С., 65 лет: A – до операции, отмечено значительное нарушение позвоночно-тазового баланса, потеря поясничного лордоза (LL = 4°, PT = 34°, PI–LL = 45°), смещение вертикальной оси, проведенной через С7 позвонок (SVA) на 14 см кпереди; Б – применение сTLIF на 4-х уровнях с фиксацией L2– S2 позволило полностью устранить данную деформацию (LL = 50°, PT = 20°, PI–LL = 2°, SVA = -2 см)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение лордозирующего трансфораминально- добиться значимого улучшения сегментарного лордоза го спондилодеза позволяет из одного заднего доступа (в среднем коррекция составляет 8°, а при локальном кифозе может превышать 20°). Восстановление сегментарного лордоза приводит к нормализации биомеханических параметров позвоночно-двигательного сегмента, расположенного выше уровня спондилодеза. cTLIF, выполняемый на одном или двух уровнях, позволяет улучшить позвоночно-тазовый баланс за счет нормализации соотношения поясничного лордоза и угла падения таза. В то же время, при выраженном сагиттальном дисбалансе локальный трансфораминальный спондилодез не позволяет адекватно корригировать смещение оси равновесия тела. При значительных нарушениях сагиттального баланса данная методика может быть использована как один из элементов корригирующего вмешательства.

Список литературы Влияние локального лордозирующего трансфораминального межтелового спондилодеза на смежные сегменты и позвоночно-тазовые отношения. Рентгенологическое исследование

- 2001 Volvo Award Winner in Clinical Studies: Lumbar fusion versus nonsurgical treatment for chronic low back pain: a multicenter randomized controlled trial from the Swedish Lumbar Spine Study Group/P. Fritzell, O. Hägg, P. Wessberg, A. Nordwall; Swedish Lumbar Spine Study Group//Spine (Phila Pa 1976). 2001. Vol. 26, No 23. P. 2521-2534.

- Disability resulting from occupational low back pain. Part I: What do we know about primary prevention? A review of the scientific evidence on prevention before disability begins/J.W. Frank, M.S. Kerr, A.S. Brooker, S.E. DeMaio, A. Maetzel, H.S. Shannon, T.J. Sullivan, R.W. Norman, R.P. Wells//Spine (Phila Pa 1976). 1996. Vol. 21, No 24. P. 2908-2917.

- Lumbar degenerative kyphosis: radiologic analysis and classifications/J.S. Jang, S.H. Lee, J.H. Min, K.M. Han//Spine (Phila Pa 1976). 2007. Vol. 32, No 24. P. 2694-2699. DOI: 10.1097/BRS.0b013e31815a590b.

- Lumbar degenerative kyphosis. Clinical, radiological and epidemiological studies/Y. Takemitsu, Y. Harada, T. Iwahara, M. Miyamoto, Y. Miyatake//Spine (Phila Pa 1976). 1988. Vol. 13, No 11. P. 1317-1326.

- Compensatory mechanisms contributing to keep the sagittal balance of the spine/C. Barrey, P. Roussouly, J.C. le Huec, G. D’Acunzi, G. Perrin//Eur. Spine J. 2013. Vol. 22, No Suppl. 6. P. S834-S841. DOI: 10.1007/s00586-013-3030-z.

- Sagittal alignment in lumbosacral fusion: relations between radiological parameters and pain/J.Y. Lazennec, S. Ramaré, N. Arafati, C.G. Laudet, M. Gorin, B. Roger, S. Hansen, G. Saillant, L. Maurs, R. Trabelsi//Eur. Spine J. 2000. Vol. 9, No 1. P. 47-55.

- Lumbar spine fusion for chronic low back pain due to degenerative disc disease: a systematic review/F.M. Phillips, P.J. Slosar, J.A. Youssef, G. Andersson, F. Papatheofanis//Spine (Phila Pa 1976). 2013. Vol. 38, No 7. P. E409-E422. DOI: 10.1097/BRS.0b013e3182877f11.

- Brislin B., Vaccaro A.R. Advances in posterior lumbar interbody fusion//Orthop. Clin. North Am. 2002. Vol. 33, No 2. P. 367-374.

- Harms J.G., Jeszenszky D. Die posteriore, lumbale, interkorporelle Fusion in unilateraler transforaminaler Technik//Oper. Orthop. Traumatol. 1998. Vol. 10, No 2. P. 90-102. DOI: 10.1007/s00064-006-0112-7.

- Boos N., Webb J.K. Pedicle screw fixation in spinal disorders: a European view//Eur. Spine J. 1997. Vol. 6, No 1. P. 2-18.

- The role of fusion and instrumentation in the treatment of degenerative spondylolisthesis with spinal stenosis/K.H. Bridwell, T.A. Sedgewick, M.F. O'Brien, L.G. Lenke, C. Baldus//J. Spinal Disord. 1993. Vol. 6, No 6. P. 461-472.

- Pathoanatomic Risk Factors for Instability and Adjacent Segment Disease in Lumbar Spine: How to Use Topping Off?/J. Bredow, L. Löhrer, J. Oppermann, M.J. Scheyerer, R. Sobottke, P. Eysel, J. Siewe//Biomed. Res. Int. 2017. Vol. 2017. P. 2964529 DOI: 10.1155/2017/2964529

- Complications and predictive factors for the successful treatment of flatback deformity (fixed sagittal imbalance)/K.C. Booth, K.H. Bridwell, L.G. Lenke, C.R. Baldus, K.M. Blanke//Spine (Phila Pa 1976). 1999. Vol. 24, No 16. P. 1712-1720.

- Adjacent segment motion after a simulated lumbar fusion in different sagittal alignments: a biomechanical analysis/T. Akamaru, N. Kawahara, S. Tim Yoon, A. Minamide, K. Su Kim, K. Tomita, W.C. Hutton//Spine (Phila Pa 1976). 2003. Vol. 28, No 14. P. 1560-1566.

- Radiographic analysis of transforaminal lumbar interbody fusion for the treatment of adult isthmic spondylolisthesis/B.K. Kwon, S. Berta, S.D. Daffner, A.R. Vaccaro, A.S. Hilibrand, J.N. Grauer, J. Beiner, T.J. Albert//J. Spinal Disord. Tech. 2003. Vol. 16, No 5. P. 469-476.

- Recnik G., Košak R., Vengust R. Influencing segmental balance in isthmic spondylolisthesis using transforaminal lumbar interbody fusion//J. Spinal Disord. Tech. 2013. Vol. 26, No 5. P. 246-251 DOI: 10.1097/BSD.0b013e3182416f5c

- Kidney-type intervertebral spacers should be located anteriorly in cantilever transforaminal lumbar interbody fusion: analyses of risk factors for spacer subsidence for a minimum of 2 years/S. Fukuta, K. Miyamoto, H. Hosoe, K. Shimizu//J. Spinal Disord. Tech. 2011. Vol. 24, No 3. P. 189-195 DOI: 10.1097/BSD.0b013e3181e9f249

- Cantilever transforaminal lumbar interbody fusion for upper lumbar degenerative diseases (minimum 2 years follow up)/A. Hioki, K. Miyamoto, H. Hosoe, S. Sugiyama, N. Suzuki, K. Shimizu//Yonsei Med. J. 2011. Vol. 52, No 2. P. 314-321 DOI: 10.3349/ymj.2011.52.2.314

- Cantilever TLIF with structural allograft and RhBMP2 for correction and maintenance of segmental sagittal lordosis: long-term clinical, radiographic, and functional outcome/N. Anand, J.F. Hamilton, B. Perri, H. Miraliakbar, T. Goldstein//Spine (Phila Pa 1976). 2006. Vol. 31, No 20. P. E748-E753 DOI: 10.1097/01.brs.0000240211.23617.ae

- Anand N., Baron E.M., Bray R.S. Jr. Modified muscle-sparing paraspinal approach for stabilization and interlaminar decompression: a minimally invasive technique for pedicle screw-based posterior nonfusion stabilization//SAS J. 2008. Vol. 2, No 1. P. 40-42 DOI: 10.1016/SASJ-2007-0120-MIS

- Adult spinal deformity-postoperative standing imbalance: how much can you tolerate? An overview of key parameters in assessing alignment and planning corrective surgery/F. Schwab, A. Patel, B. Ungar, J.P. Farcy, V. Lafage//Spine (Phila Pa 1976). 2010. Vol. 35, No 25. P. 2224-2231 DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181ee6bd4

- Sagittal alignment of the spine and pelvis during growth/J.M. Mac-Thiong, E. Berthonnaud, J.R. Dimar 2nd, R.R. Betz, H. Labelle//Spine (Phila Pa 1976). 2004. Vol. 29, No 15. P. 1642-1647.

- Sagittal alignment after lumbar interbody fusion: comparing anterior, lateral, and transforaminal approaches/R.G. Watkins 4th, R. Hanna, D. Chang, R.G. Watkins 3rd//J. Spinal Disord Tech. 2014. Vol. 27, No 5. P. 253-256 DOI: 10.1097/BSD.0b013e31828a8447

- Influence of transforaminal lumbar interbody fusion procedures on spinal and pelvic parameters of sagittal balance/M. Ould-Slimane, T. Lenoir, C. Dauzac, L. Rillardon, E. Hoffmann, P. Guigui, B. Ilharreborde//Eur. Spine J. 2012. Vol. 21, No 6. P. 1200-1206 DOI: 10.1007/s00586-011-2124-8

- Anterior lumbar interbody fusion in comparison with transforaminal lumbar interbody fusion: implications for the restoration of foraminal height, local disc angle, lumbar lordosis, and sagittal balance/P.C. Hsieh, T.R. Koski, B.A. O'Shaughnessy, P. Sugrue, S. Salehi, S. Ondra, J.C. Liu//J. Neurosurg. Spine. 2007. Vol. 7, No 4. P. 379-386 DOI: 10.3171/SPI-07/10/379

- Can cantilever transforaminal lumbar interbody fusion (C-TLIF) maintain segmental lordosis for degenerative spondylolisthesis on a long-term basis?/K. Kida, N. Tadokoro, M. Kumon, M. Ikeuchi, T. Kawazoe, T. Tani//Arch. Orthop. Trauma Surg. 2014. Vol. 134, No 3. P. 311-315 DOI: 10.1007/s00402-014-1925-8

- Radiographic restoration of lumbar alignment after transforaminal lumbar interbody fusion/J. Jagannathan, C.A. Sansur, R.J. Oskouian Jr., K.M. Fu, C.I. Shaffrey//Neurosurgery. 2009. Vol. 64, No 5. P. 955-964 DOI: 10.1227/01.NEU.0000343544.77456.46

- Pelvic tilt and truncal inclination: two key radiographic parameters in the setting of adults with spinal deformity/V. Lafage, F. Schwab, A. Patel, N. Hawkinson, J.P. Farcy//Spine (Phila Pa 1976). 2009. Vol. 34, No 17. P. E599-E606 DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181aad219

- Adjacent segment disease following lumbar/thoracolumbar fusion with pedicle screw instrumentation: a minimum 5-year follow-up/G. Cheh, K.H. Bridwell, L.G. Lenke, J.M. Buchowski, M.D. Daubs, Y. Kim, C. Baldus//Spine (Phila Pa 1976). 2007. Vol. 32, No 20. P. 2253-2257 DOI: 10.1097/BRS.0b013e31814b2d8e

- Saavedra-Pozo F.M., Deusdara R.A., Benzel E.C. Adjacent segment disease perspective and review of the literature//Ochsner J. 2014. Vol. 14, No 1. P. 78-83.