Влияние механизма законодательного регулирования на развитие системы социального обслуживания населения в Российской Федерации

Автор: Замараева З.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu

Рубрика: Трудовое право и право социального обеспечения

Статья в выпуске: 1 (47), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье проводится сравнительный анализ правовых норм и форм организационно-функционального развития современной системы социального обслуживания в Российской Федерации. Рассмотрены некоторые особенности существующих систем за рубежом. Современное состояние социального обслуживания населения в России свидетельствует о существенном влиянии правовой системы страны на специфику ее развития. Законодательное регулирование системы социального обслуживания началось с разработки законов федерального значения, а также создания целого комплекса правовых норм, способствующих формированию основ ее деятельности. В рамках данного правового механизма создавались необходимые нормативно-правовые регуляторы и в субъектах Российской Федерации. Отмечается влияние принятых законодательных документов разного уровня на формирование нормативных и функциональных регламентов в работе учреждений социального обслуживания. Институциональное формирование системы социального обслуживания рассматривается поэтапно: с начала 90-х гг. XX столетия до 2005 г.; с 2005 по 2015 г. и с 2015 г. по настоящее время. Основой данной периодизации стало законодательное регулирование деятельности системы. Цель: обосновать роль механизма законодательного регулирования и его влияния на организационное, функциональное развитие современной системы социального обслуживания в Российской Федерации. Методы: системный и социально-правовой анализ. Результаты: выявлены особенности влияния механизма законодательного регулирования на развитие современной системы социального обслуживания в Российской Федерации. Вывод: развитие современной системы социального обслуживания в Российской Федерации существенно связан с особенностями механизма законодательного регулирования.

Законодательное регулирование, правовой механизм, социальное обслуживание, социальные услуги, федеральный закон, качество социальной услуги, эффективность, результативность, независимая общественная оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/147229528

IDR: 147229528 | УДК: 364:378 | DOI: 10.17072/1995-4190-2020-47-83-106

Текст научной статьи Влияние механизма законодательного регулирования на развитие системы социального обслуживания населения в Российской Федерации

Современный процесс реформирования и модернизации российского общества предполагает решение сложных политических, социально-экономических и правовых задач, среди которых особое место принадлежит созданию стройной системы нормативно-правовых актов, обеспечивающих полноту законодательного регулирования в сфере социального обслуживания населения. Это обусловлено необходимостью воплощения в жизнь основных принципов социального государства, закрепленных в пункте 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, связанных с созданием условий для достойной жизни и свободного развития человека.

Социальное обслуживание в России имеет длительный период становления и развития. Его систематическое преобразование прежде всего следует связать с механизмом законодательного регулирования на разных уровнях исполнения государственных полномочий в данной сфере.

В то же время необходимо отметить, что социальное обслуживание, как одна из актуальных сфер организации жизнедеятельности населения, являясь подсистемой социальной защиты населения и одновременно самостоятельной системой, имеет свое правовое поле. Федеральные законы, ставшие законодательной основой формирования новых требований для государственной сферы социального обслуживания, оказали существенное влияние на ее организационное, структурно-функциональное, профессиональное состояние.

В настоящее время данная система приобретает все большее значение для разных категорий населения – пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми – в связи с созданием для них профильных социальных услуг.

Качество, эффективность, результативность, адресность и комплексность становятся существенными принципами деятельности социальных учреждений. Вводятся все новые критерии оценки ее результатов. Нормой становятся государственный контроль и формы общественного контроля с участием общественных советов, которые создаются при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Механизм законодательного регулирования оказывает существенное влияние и на развитие инфраструктуры социальных учреждений государственного, общественного и частного характера. В то же время следует отметить недостаточную разработанность категориального аппарата, противоречивость в научных воззрениях на содержание понятия «социальное обслуживание».

Теоретическое осмысление социального обслуживания как научной проблемы и как специфической социальной деятельности

В правовой научной литературе по проблеме социального обслуживания населения ведутся активные дискуссии, но до сих пор нет однозначного толкования категории «социальное обслуживание».

По мнению многих авторов, социальное обслуживание является правовым или социальным институтом, системой, сектором социальной сферы, сферой; одни сравнивают его с процессом, другие, довольно узко, – с технологией.

Спорным является представление социального обслуживания в качестве института. Для исследования содержания понятия «институт» в контексте социального обслуживания обратимся к научной концепции Герберта Спенсера, который рассматривает социальные институты как механизмы самоорганизации совместной жизни людей [17, с. 47].

На основе данной позиции некоторые авторы предлагают рассматривать эти институты через устойчивые формы организации совместной деятельности людей, исторически обусловленные, регулируемые посредством традиций, обычаев и направленные на удовлетворение основных потребностей общества [5, с. 503].

П. Блау, который внес существенную лепту в понимание сути категории «институт», значительно обогатил научные представления исследователей тем, что сформулировал виды классификации и сущностные характеристики понятия «институт» [3, с. 93–105].

При классификации институтов он использовал подход, согласно которому ценности являются основой нормативной структуры. Институты названы им как интегративные, дистрибутивные, организационные. П. Блау ставит институт в определенную зависимость от характера выполняемых им функций для общества, а именно от того, какие потребности он призван удовлетворять. Потребности в «скрыто-сти» должны быть удовлетворены через интегративные институты, на удовлетворение адаптационных потребностей ориентированы дистрибутивные институты, а потребности в интеграции и достижении целей реализуются через организационные институты [3, с. 93–105].

В отношении сферы социального обслуживания у некоторых авторов сложилось мнение, что социальное обслуживание как институт необходимо представить через комплекс установок, правил и норм, на основе которых регулируются отношения в этой области [12].

Среди представителей научного юридического сообщества существует также точка зрения, согласно которой социальное обслуживание является правовым институтом, а следовательно, обладает обособленным комплексом юридических норм, регулирующих обществен- ные отношения по предоставлению социальных услуг различным категориям граждан [17].

Известно, что нормы, правила, установки, стандарты и другие акты права социального обслуживания сформированы в Российской Федерации только в середине 90-х гг. в связи с принятием системообразующих федеральных законов и иных нормативов; однако с 2013 г. система вновь была подвергнута серьезным изменениям в связи с принятием нового федерального закона.

Складывается убеждение, что представление о социальном обслуживании как институте не только правовом, но и социальном в научной литературе еще не сформировалось – прежде всего по причине отсутствия целого ряда составляющих его признаков. Поэтому было бы правильнее назвать процесс формирования этого института институционализацией.

Известно, что институционализация – это процесс определения и закрепления социальных норм, правил, статусов и ролей, а также приведение их в систему, направленную на удовлетворение определенной общественной потребности. Институционализация включает в себя несколько этапов. Первый этап предполагает определение общественной потребности, для удовлетворения которой требуются совместные организованные действия. Формирование общих целей происходит на втором этапе. Для третьего этапа характерно то, что в стихийном социальном взаимодействии формируются социальные нормы и правила и др. [22, с. 143].

Учитывая вышеперечисленные позиции, следует отметить, что социальное обслуживание ближе к пониманию сути институционализации, поскольку в данной сфере происходят регулярные законодательные, структурные, функциональные изменения, ориентированные на потребности общества, но устойчивых характеристик, закрепления норм и развитых социальных практик не сложилось.

Рассмотрим социальное обслуживание в качестве правовой или социальной системы.

Как известно, системный подход предполагает выявление целостности объекта, определение взаимосвязей и объединение их в общую теоретическую конструкцию. В поле зрения исследователей находятся все элементы системы, взаимосвязи – как внутри ее, так и внешние по отношению к ней; также подвергается оценке то, на каком уровне выполняются целевые функции данной системой. Между тем соци- альная подсистема имеет схожее значение в исследовании различных социальных явлений, но в то же время имеются и некоторые отличия, ориентированные на высокую степень организации, строгую определенность участия и действий участников.

В научной литературе сложилось представление, что социальное обслуживание на современном этапе еще не сформировалось в самостоятельную систему, а представляет одну из подсистем социальной защиты населения. Именно данная подсистема, деятельность которой имеет специфическое значение, направлена на предоставление услуг населению, находящемуся в трудной жизненной ситуации (ФЗ от 1995 г.)1 или нуждающемуся в социальном обслуживании (ФЗ от 2013 г.)2.

В то же время важно подчеркнуть, что подсистема «социальное обслуживание» как часть системы изучается самостоятельно и сама обладает системными качествами. Уточним данный вывод, используя отдельные теоретические воззрения, в которых социальное обслуживание выступает подсистемой социальной политики России, функционирование которой направлено на обеспечение социальной безопасности членов общества и их семей в определенной жизненной ситуации [19].

Е. Н. Тимошина называет социальное обслуживание «как системную целостность», обращая внимание на тот факт, что данная система представлена на федеральном, региональном, муниципальном и организационном уровнях. Она имеет свои принципы, правовые нормы, стандарты развития.

Полагаем, что не стоит возражать данной позиции. Убедительными аргументами является и то, что, как любая система, социальное обслуживание имеет свои подсистемы. Мы можем назвать только некоторые из них: социальное обслуживание семьи и детей, социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, т. е. разделение подсистем по объектному или категориальному признаку, разделение по типу учреждений или виду социального обслуживания и т. д.

В отличие от отечественной практики системы социального обслуживания во всем мире стремятся не к всеобщности, а к большей индивидуализации [27, р. 28].

Рассмотрим подходы современных авторов к содержанию понятия «социальное обслуживание» с точки зрения нормативного и научного определения. Важно отметить, что мнения зачастую не только не совпадают, но иногда противоположны. Так, социальное обслуживание характеризуется как социальная деятельность, целью которой является адаптация, социальная реабилитация и абилитация отдельной личности, семьи или сообщества [20]. Также социальное обслуживание представляют как совокупность услуг, оказываемых различным категориям населения, находящимся в зоне социального риска [21, с. 400].

Существует мнение, согласно которому социальное обслуживание является комплексом мер, направленных на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам, с целью сохранения общественного здоровья, стабилизации жизнедеятельности, разрешения кризисных ситуаций, развития самообеспечения и взаимопомощи [23, с. 47].

Практически аналогичная точка зрения принадлежит еще одному автору, который отмечает, что социальное обслуживание – это конкретные социальные услуги людям для удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального развития, людям, зависящим от других (тем, кто не может сам о себе позаботиться) [1, с. 113].

На наш взгляд, трактовка категории, в которой социальное обслуживание представлено как «система организаций и лиц, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности людей, которые не способны удовлетворять свои повседневные потребности без посторонней помощи», является типичной; ее авторы отмечают только ее пассивную функцию [24, с. 36–37].

Социальное обслуживание мы отмечаем как правовую, так и социальную категорию. Большая часть приведенных выше мнений, как видим, предлагает формулирование понятия с позиции социальной науки.

Обратимся к авторам, которые рассматривают социальное обслуживание как правовую категорию, а социальное обслуживание связывают, в частности, с охраной права человека на достойную жизнь, идентифицируя ее с оказанием услуг [11].

Согласно другой позиции социальное обслуживание отнесено к родовому понятию, объединяющему в себе две группы отношений: оказание социальной помощи и удовлетворение потребностей граждан в социальных услугах. В режимах правового регулирования таких отношений есть ряд различий. Они, по мнению исследователя, регламентируются нормами, составляющими соответственно «социальную поддержку» и «социальное содействие» [2].

Существует еще одна точка зрения: социальное обслуживание – деятельность специальных организаций по предоставлению различного рода услуг бесплатно или безэквивалентно в соответствии с установленными государственными стандартами по социальной реабилитации и адаптации для лиц, находящихся по не зависящим от них обстоятельствам в ситуациях, нарушающих их жизнедеятельность, которые они не могут преодолеть самостоятельно (или с помощью лиц, обязанных по закону их содержать) [4, с. 56–58, 60].

Обобщая изложенные выше научные взгляды на содержание понятия «социальное обслуживание», отметим, что оно характеризуется по-разному. Прежде всего, это вид социальной деятельности, или деятельность специальных организаций, или форма предоставления социальных услуг в ответ на запрос, потребность, нужду, или система организаций и лиц, или совокупность мер; комплекс услуг; возможность охраны права человека на достойную жизнь и др.

Для уточнения сути категории обратимся к нормам федеральных законов, в которых современная система социального обслуживания населения в Российской Федерации получила свое содержательное обоснование. Федеральный закон от 1995 г. ввел в правовое русло такое важное понятие, как «социальное обслуживание» (ст. 1), где оно обозначено как деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Федеральным законом от 2013 г. были предложены не только формулировка понятия «социальное обслуживание», где оно обозначено как деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам (ст. 3), но и принципиально иные подходы к системе социального обслуживания населения в России1.

Безусловно, многие важные положения, указанные в федеральных законодательных актах, уже получили свое развитие в правовой и социальной практике.

Следует также отметить, что социальное обслуживание как динамично развивающаяся система не может рассматриваться вне международного опыта и национальных традиций. Она должна развиваться в рамках изменений самого общества и его институтов в условиях постиндустриального общества [36, рр. 81–89].

Необходимо признать, что не во всех странах социальное обслуживание понимается одинаково, оно имеет свою философию и явно выраженные практические действия [6, с. 26]. Наблюдаются расхождения в понимании сути научного обоснования, системе ценностей, целей и функций. Различаются подходы и к формированию стандартов. В содержание понятий зачастую вкладывается разный смысл.

Так, особенностью современной системы социального обслуживания в Великобритании стал переход от традиционного к либеральному типу управления, при котором роль государства в реализации социальных услуг не снижалась, но значительное место в ней отводилось рынку [37, рр. 634–649]. В законодательстве Великобритании всегда происходила борьба между неоконсервативным и неолиберальным подходами к социальному обслуживанию населения [28, р. 479].

В английской научной литературе критика современной системы социального обслуживания отмечает: общее снижение качества работы, переход к оказанию социальных услуг на основе контракта, предоставление одних и тех же услуг многими поставщиками, организация оценки системы предоставления услуг [32, р. 369]. Несмотря на то, что сами по себе некоторые факторы не имеют негативного значения, отмечается, что в рамках организации системы социального обслуживания они сыграли негативную роль [25, р. 304].

В некоторых английских источниках социальное обслуживание сравнивается с процес- сом, который направлен на оказание разносторонней помощи индивидам и группам [34, р. 76]. В этом контексте внимание акцентировано на оказание практический помощи. Большая часть подходов к содержанию понятия «социальное обслуживание» связано с тем, что оказание социальной помощи требует наличия специализированной профессии – социального работника [31, рр. 3–21].

Важно также подчеркнуть, что система социального обслуживания в Великобритании в первую очередь определяется через понятие «социальное страхование». В этом заключается ее специфика [8, с. 12].

В 60-е гг. в Закон о социальной защите населения США были внесены существенные поправки, которые оказали серьезное влияние на дальнейшее развитие системы предоставления государственных социальных услуг. Большую роль здесь сыграл курс на расширение прав общин [39, рр. 45–63]. В поправках оговаривались вопросы разделения функций государственных и негосударственных служб помощи. Основные поправки касались вопросов разделения функций государственных и негосударственных служб помощи. Благодаря тому, что государственным службам было разрешено получение услуг от других агентств, появилась возможность подписывать контракты с частными и добровольческими организациями для обеспечения услуг. Во многих случаях содержать большой штат работников в государственных службах оказалось существенно дороже, чем нести расходы по договорам. Кроме того, работники добровольческого сектора обладали опытом, которого не было у государственных служащих. В США покупка услуг на основе контракта в настоящее время является обычной практикой работы социальных служб.

Основными факторами возникновения практики предоставления социальных услуг на контрактной основе в США стали интенсивный рост расходов на социальные цели и неспособность государственной службы справиться с тем объемом обязанностей, которые возлагались на нее в связи с реализацией программ помощи [10, с. 64]. При этом в начале 2000-х гг. все чаще стали говорить о расколе в американском обществе в отношении законодательства о предоставлении социальных услуг [26, р. 175].

В законе Финляндии о социальном обслуживании (1982 года) социальное обслуживание определяется как совокупность социальных услуг, средств поддержки за счет социальных пособий, а также действий, которые призваны служить укреплению социальной обеспеченности и способствовать развитию отдельного человека, семьи, сообщества. Отмечается, что в 1980-х и 1990-х гг. система законодательных мер была нацелена на активизацию тех граждан, у которых не было серьезных проблем, кроме безработицы [35, р. 264]. В настоящее время система мер охватывает более широкие категории получателей помощи: женщин, молодых и пожилых граждан, мигрантов, молодых матерей, неквалифицированных лиц, инвалидов; поэтому нагрузка на бюджет растет, а требования ужесточаются [30, рр. 1–5].

В большинстве экономически развитых стран в социальном обслуживании действуют многочисленные ассоциации. Они образованы с целью защиты своих членов. Так, в США развита практика социального обслуживания, которая обеспечивает общины в соответствии со специальными программами. Особо показательным в этой связи является социальное обслуживание в Швейцарии. Страна разделена на двадцать шесть кантонов, в каждом из них разработано свое законодательство. В этой стране для преодоления системной бедности используются ресурсы как общин, так и государства [29, р. 570].

В развивающихся странах пытаются не только копировать опыт развитых стран, но и использовать собственные ресурсы и технологии, которые являются доступными.

Отмечается, что в западных странах обязательная социальная защита и социальное обслуживание касаются практически всего населения, а в развивающихся странах распространяются на лиц, занятых в формальной экономике [38, р. 39]. В рамках дискуссий постоянно обсуждается вопрос об объеме социальных услуг населению развивающихся стран: помогать всем или только особо нуждающимся [33, р. 8].

Различия в понятийном аппарате и организации практики социального обслуживания, как мы полагаем, обусловлены следующими факторами: во-первых, это различия, существующие в культуре и традициях, связанные с историческим опытом функционирования государства, а также особенностями организационного и политического устройства; во-вторых, уровень экономического развития страны, особенности социальной политики, степень демократизации общественных отношений и соблюдение конституционных прав человека.

Однако такие специфичные условия развития опосредованы, с одной стороны, разным подходом к отбору социально-демографических групп населения, а с другой – формированием системы правовых механизмов социального обслуживания и источников финансирования. Отечественный и международный опыт свидетельствует о том, что все это находится в тесном взаимодействии.

Проведенный нами анализ позволяет сформулировать вывод о недостаточности теоретического обоснования содержания понятия «социальное обслуживание населения», а также о противоречивости представленных позиций.

Законодательное регулирование системы социального обслуживания населения в России (1991–2012 гг.)

В правовом обеспечении системы социального обслуживания значительная роль отводится механизму законодательного регулирования. Основные составляющие такого механизма формулируют так:

-

а) создание единого комплекса федеральных законов, касающихся сферы социального обслуживания;

-

б) формирование правового поля субъектов Российской Федерации, выражающих нормы правообеспечения социального обслуживания;

-

в) создание и реализация подзаконных нормативных актов, устанавливающих порядок управления системами и подсистемами социального обслуживания;

-

г) отработка системы нормативных регламентов деятельности отдельных учреждений и категорий специалистов социальных служб и др. [17].

Рассмотрим, какое значение имеет механизм законодательного регулирования деятельности системы социального обслуживания относительно практики.

Во-первых, успешное функционирование системы социального обслуживания возможно только при условии реального и систематического применения сформировавшейся совокупности юридических средств.

Во-вторых, правовые нормы должны обеспечивать управление этой системой и ее под- системами, способствовать координации деятельности различных ведомственных социальных служб, упорядочивать их взаимодействие на одной территории. Реализация этих условий является основой для развития системы социального обслуживания, так как именно юридические нормы позволяют создавать и поддерживать соответствующие организационнофункциональные характеристики межведомственных систем управления социальным обслуживанием [17].

При формировании механизма правового регулирования сферы социального обслуживания в Российской Федерации предлагается рассматривать три уровня: международный, федеральный и уровень субъектов РФ.

На международном уровне, как известно, правовая система в России опирается на документы регламентирующего и рекомендательного характера, применяемые в мировом сообществе, – декларации, конвенции, резолюции и др. На федеральном уровне в основе правового регулирования социального обслуживания следует отметить Конституцию и кодексы РФ, а также законы и подзаконные акты внутригосударственного значения. На уровне субъектов Российской Федерации – региональные законы и нормативно-правовые акты, направленные на реализацию федеральных и региональных законов [15, с. 82].

В международном масштабе значение нормативных документов в толковании понятия «социальное обслуживание» может быть проанализировано с двух точек зрения. Во-первых, они закрепляют социальные стандарты, в соответствии с которыми в идеале должны быть сформированы законодательные документы всех стран. Во-вторых, такого уровня документы способствуют унификации (интернационализации) законодательства.

В то же время следует отметить, что есть определенные трудности в приведении действующего законодательства на уровне Российской Федерации в соответствие с международными стандартами. Основная причина этого заключается в том, что Россия не ратифицировала ни одну из конвенций, содержащих универсальные положения по социальному обслуживанию населения. Однако в пункте 4 статьи 15 Конституции РФ прямо предусматривается действие на территории России общепризнанных принципов и норм международного права, поэтому отсутствие акта признания конкретных норм не делает невозможным их включение в федеральные законы или законы субъектов РФ [7, с. 71].

На наш взгляд, отсутствие необходимых дефиниций, произвольное применение терминов, разные толкования одних и тех же понятий негативно влияют на качество документов. Все это свидетельствует о необходимости формирования единого правового поля для разработки терминологии и понятийного аппарата при формулировании и такого понятия, как «социальное обслуживание».

К середине 90-х гг. в Российской Федерации были заложены основы законодательного регулирования системы социального обслуживания на федеральном уровне. Это были документы двух типов: первый – законы как акты, обладающие высшей юридической силой (Конституция Российской Федерации, федеральные законы); второй – подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы и инструкции министерств и ведомств).

На основе данных документов система социального обслуживания определяется как государственная сфера, включающая в себя органы власти различных уровней, обеспечивающие государственную поддержку разным категориям населения, а также предприятиям и учреждениям.

Правовые нормативные акты, принимаемые субъектами Российской Федерации, выступают инструментами правового регулирования социального обслуживания на локальном уровне, являясь производными от федеральных законов. Следует отметить, что сфера применения данных правовых нормативных актов ограничена.

Законодательное регулирование современной системы социального обслуживания населения в Российской Федерации складывается с начала 90-х гг., т. е. с момента принятия Конституции РФ 1.

В Конституции РФ провозглашается построение социального государства, которое призвано обеспечить достойную жизнь и сво- бодное развитие личности, гарантии права на труд, социальное обеспечение и защиту, медицинское обслуживание, жилье, образование, охрану семьи, материнства, отцовства и детства. В 1993 г. также была принята Концепция развития социального обслуживания населения в Российской Федерации, которая содержит положения о том, что практическое становление этой отрасли, понимаемой как совокупность социальных услуг и поддержки населения средствами к существованию, позволяет приблизить Россию к общеевропейскому пониманию содержания ее деятельности [9, с. 40–41].

Кроме того, как мы уже отмечали, были разработаны федеральные законы «О социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (1995 г.). Следует отметить и другие нормативные акты федерального уровня, где в той или иной степени рассматриваются вопросы социального обслуживания. Так, например, федеральные законы «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995 г.)1, «О ветеранах»2 и др.

Значительным событием стала разработка и реализация национальной программы социальных реформ в Российской Федерации на 1996–2000 гг. Ее принятие серьезно повлияло на развитие существующей системы социального обслуживания и на характер произошедших в ней изменений. Указанная программа предусматривала развитие новых социальных технологий, формирование сети специальных учреждений социального обслуживания, увеличение объема и расширение перечня оказываемых социальных услуг. Одновременно осуществлялось формирование новых элементов социальной инфраструктуры, учреждений социального обслуживания граждан. При этом реорганизация системы проводилась с учетом приоритета предоставления каждому конкретному человеку установленных государством социальных норм и гарантий его жизнеобеспечения.

Для реализации программы была создана соответствующая нормативная база, приняты федеральные законы «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»3 и «О государственной социальной помощи»4. Эти законы заложили основу для правоприменения категории прожиточного минимума.

Актуальность данные законы приобрели и для субъектов РФ, поскольку почти каждый регион страны относительно обособленно разрабатывал социальные стандарты, систему важнейших социальных индикаторов жизнедеятельности населения. Это обстоятельство обусловило разработку специальной нормативной базы для решения вопросов социального обслуживания населения на региональном уровне [7, с. 73].

В то же время появилась потребность в новом механизме государственного правового регулирования, который позволил бы обеспечить баланс между федеральным и региональным законодательством. Предстояло активнее задействовать все уровни (федеральный, региональный), определить для каждого из них задачи, полномочия, механизмы реализации, источники финансирования системы социального обслуживания. Упорядочению данного процесса способствовало внесение изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»5. В результате система социальной защиты и социального обслуживания населения была выведена из сферы компетенции органов местного самоуправления, основная финансовая, социальная нагрузка и ответственность возложены на властные региональные структуры.

Однако нормативные документы, принятые в регионах, часто построены по единому образцу, они фиксируют право жителей регионов на получение разовой или постоянной помощи в случае, если совокупный душевой до- ход семьи находится ниже установленного на территории прожиточного минимума.

В этой ситуации следует отметить, что не во всех субъектах Российской Федерации сформировалось правовое поле сферы действия права в системе социального обслуживания применительно к конкретной социальноэкономической ситуации.

Механизм законодательного регулирования оказал влияние не только на правовые, но и на организационно-структурные изменения в системе социального обслуживания населения Российской Федерации. В то же время анализ становления и развития системы на региональном уровне позволяет сделать вывод о тенденции, которая относительно устойчиво формируется и свидетельствует о росте количества социальных учреждений, имеющих разнообразную номенклатуру услуг и различное число обслуживаемых граждан.

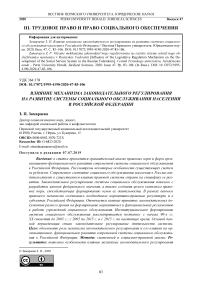

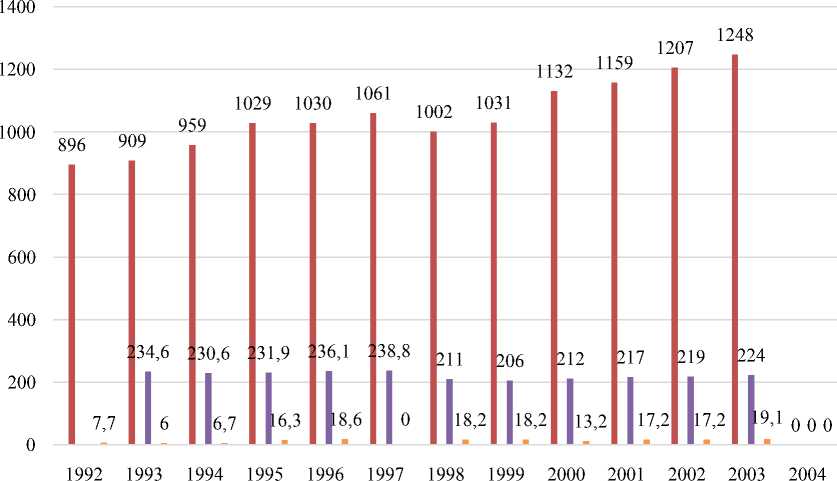

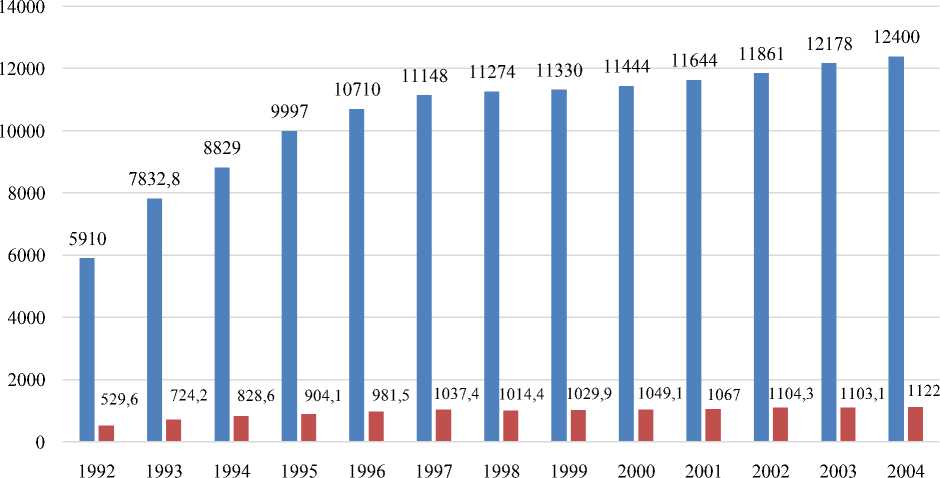

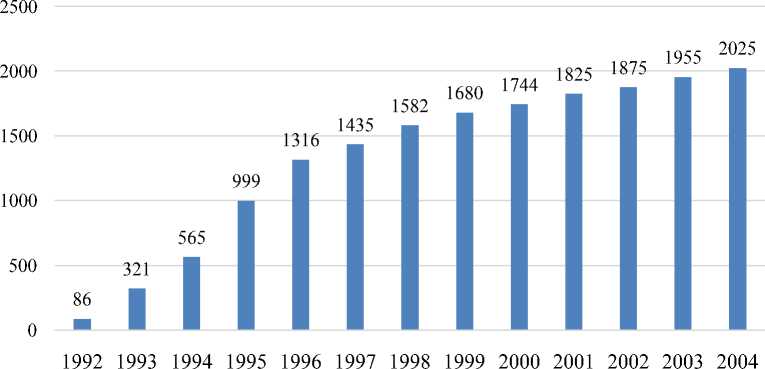

Рассмотрим данные ведомственной статистики, представленные Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Анализ предполагал учет показателей, характеризующих систему социального обслуживания населения в разные периоды, начиная с 1992 по 2004 г. (рис. 1–5)1.

Следует обратить внимание на то, что до 2005 г. социальное обслуживание по темпам роста рабочих мест входило в группу наиболее генерирующих сфер деятельности во всех субъектах Российской Федерации. Система социального обслуживания своеобразно мультиплицировала рабочие места в смежных социальных сферах занятости.

Государство стало создавать новые типы социальных учреждений, тем самым отвечая на потребности различных категорий населения, в первую очередь людей пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми.

■ Количество отделений

-

■ Численность проживающих в стационарных учреждениях, тыс. чел.

-

■ Численность состоящих на очереди для помещения в стационарные учреждения, тыс. чел.

Рис. 1. Развитие системы социального обслуживания в Российской Федерации (1992–2004 гг.), стационарные учреждения 1

В соответствии с федеральным законодательством активно развивается система стационарных учреждений для пожилых граждан (дома милосердия, геронтологические центры, дома малой вместимости – специальные жилые дома), были созданы нестационарные учреждения – центры социального обслуживания населения, комплексные центры социального обслуживания. С одной стороны, создание социальных учреждений позволило улучшить условия проживания в них и привлечь больше внимания к клиентам за счет повышения качества обслуживания. С другой стороны, рост количества социальных учреждений и диверсификация их типов предопределили расширение амплитудного диапазона предоставляемых социальных услуг населению.

Не менее важно и то, что в 90-е гг. начинает формироваться личностно ориентированная разветвленная система учреждений социального обслуживания семьи и детей (центры помощи семье и детям, социальные реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, приюты, центры реабилитации для детей-инвалидов и т.д.), что стало принципиально новым вектором в развитии системы социального обслуживания.

-

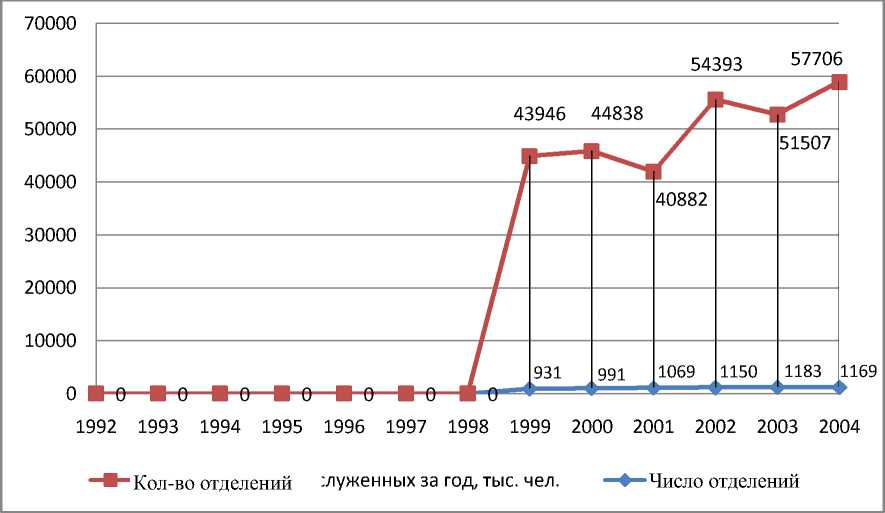

■ Количество отделений ■ Численность обслуженных лиц, тыс. чел.

Рис. 2. Развитие системы социального обслуживания в Российской Федерации (1992–2004 гг.), нестационарные учреждения

Основная функция новой системы учреждений социального обслуживания семьи и детей заключалась в профилактике семейного неблагополучия, предоставлении индивидуальной помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказании помо- щи в социальной реабилитации и адаптации детям с девиантным поведением, детям-инвалидам и детям-сиротам. Новые формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предполагали жизнеустройство детей в семейной среде.

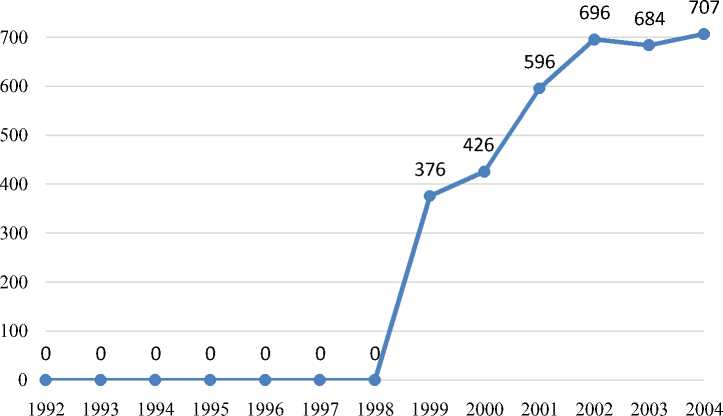

■ Количество центров

Рис. 3. Развитие системы социального обслуживания в Российской Федерации (1992–2004 гг.), центры социального обслуживания

В результате создания государственной медико-социальной службы реабилитации для инвалидов был реализован современный социально-медицинский подход в реабилитации инвалидов. Государственная медико-социальная служба реабилитации инвалидов подразумевала создание реабилитационных центров для инвалидов молодого возраста, а также перепрофилирование и реструктуризацию многих ранее входящих в нее служб (например, ВТЭК в МСЭ) [7, с. 74].

Анализируя тенденции в развитии сети социальных учреждений за весь период статистического наблюдения в целом по Российской Федерации, следует отметить, что количество учреждений социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов с 1992 по 2004 г. выросло до 2025 тыс. Ежегодно в таких учреждениях социальные услуги получали около 15 млн пожилых граждан (46,5 % общего числа граждан пожилого возраста). Также в последние годы была полностью создана новая комплексная система социальной поддержки семьи, которая включает более 3200 учреждений.

Рис. 4. Развитие системы социального обслуживания в Российской Федерации (1992–2004 гг.), полустационарные учреждения (отделения временного проживания), количество отделений

Рис. 5. Развитие системы социального обслуживания в Российской Федерации (1992–2004 гг.), нестационарные учреждения (отделения дневного пребывания)

Развитие системы социального обслуживания населения в Российской Федерации наблюдалось до 2005 г., пока система находилась в ведении муниципальных органов власти. С момента передачи полномочий по управлению и законодательному регулированию системы социального обслуживания на региональный уровень отмечается некоторая стагнация в ее развитии.

Новый вектор преобразований система социального обслуживания населения в России приобрела в результате принятия Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации.

Нормативное и структурнофункциональное состояние системы социального обслуживания населения в Российской Федерации с 2013 г.

Система социального обслуживания населения в России с 2013 г. приобрела новое правовое и социальное назначение. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ установил основы государственной политики и основы правового регулирования в сфере социального обслуживания на федеральном уровне и на уровнях субъектов Российской Федерации в пределах полномочий, установленных данным федеральным законом. Правовое регулирова- ние социального обслуживания граждан в настоящее время реализуется на основании, прежде всего, этого закона, других федеральных и региональных законов, нормативно-правовых актов.

В нормативной и структурно-функциональной модели современной системы социального обслуживания, в соответствии со статьей 5 настоящего Закона, обозначена деятельность, которая осуществляется на уровне федерального органа исполнительной власти и органа власти субъекта Российской Федерации. Главная их задача заключается в осуществлении функции по выработке и реализации государственной политики и в нормативноправовом регулировании действующей системы. Кроме того, в отличие от предыдущих законов, в данной статье указывается, что в структуру системы входят негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации, в том числе социально ориентированные, а также индивидуальные предприниматели. В предыдущем законе (№ 195 от 10 декабря 1995 г.) отмечается, что социальное обслуживание государственной системы социальных служб осуществляется также предприятиями и учреждениями иных форм собственности и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Если проводить сравнение с ранее принятым федеральным законом о социальном обслуживании населения (1995 г.)1, то закон (2013 г.)2 ввел не только новые механизмы правового регулирования системы, он положил начало преобразованию всей нормативно-правовой базы, уточнил содержание целого ряда норм и понятий.

На наш взгляд, важным представляется замена категории «клиент, находящийся в трудной жизненной ситуации», на категорию «получатель услуг, нуждающийся в социальном обслуживании». Проведем сравнение этих понятий, которые получили развернутое правовое обоснование в перечисленных нами федеральных законах (таблица).

Сравнение норм федеральных законов №195 от 10.12.1995 г.

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и №442 от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» о признания граждан, нуждающимися в получении социальных услуг

|

Федеральный закон № 442 от 28.12.2013 г. |

Федеральный закон № 195 от 10.12.1995 г. |

||

|

Ст. 3, п. 3 |

Получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные услуги |

Ст. 3, п. 2 |

Клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги. |

|

Ст. 15, п. 1 |

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности: |

Глава II, ст. 7,п. 1 |

Государство гарантирует гражданам право на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб по основным видам, определенным настоящим Федеральным законом в порядке и на условиях, которые устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. |

|

Ст. 15, п. 1.1 |

полная или частичная утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; |

Гл. II, ст. 8 |

Материальная помощь: предоставляется: …гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также специальных транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 1 |

|

Ст. 15, п. 1.2 |

наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе; |

Гл. II, ст. 9 |

Социальное обслуживание на дому предоставляется: …одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, предоставляется помощь на дому в виде социальнобытовых, социально-медицинских услуг и иной помощи. |

Окончание табл.

|

Ст. 15, п. 1.3 |

наличие ребенка или детей (в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; |

Гл. II, ст. 10 |

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях … осуществляется путем предоставления социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. |

|

Ст. 15, п. 1.4 |

отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; |

Гл. II, ст. 11 |

Предоставление временного приюта …предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического или психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного приюта. |

|

Ст. 15, п. 1.5 |

наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; |

Гл. II, ст. 12 |

Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания …предоставляется социально-бытовое, социально-медицинское и иное обслуживание сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению гражданам преклонного возраста и инвалидам, а также другим лицам, в том числе несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. |

|

Ст. 15, п. 1.6 |

отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; |

Гл. II, ст. 13 |

Консультативная помощь … предоставляются консультации по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты. |

|

Ст. 15, п. 1.7 |

отсутствие работы и средств к существованию; |

Гл. II, ст. 14 |

Реабилитационные услуги …оказывают помощь в профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах. |

|

С. 15, п. 1.8 |

наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. |

Сравнение норм (таблица) показывает не только разницу в концепциях законов, но и структурные и содержательные изменения. Важно отметить, что в федеральном законе 1995 г. обстоятельства нуждаемости в социальном обслуживании сформулированы через виды услуг, формы социальной помощи и уже затем перечисляются категории граждан и детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В федеральном законе 2013 г. обстоятельства нуждаемости описаны более четко.

Обращает на себя внимание и тот факт, что приведенные обстоятельства предусматривают поддержку в первую очередь тех граждан, которые нуждаются в социальной помощи и социальных услугах. Отметим, что в законе 1995 г. практически ничего не сказано о создании условий для граждан трудоспособного возраста в реализации их трудового потенциала.

В то же время следует отметить, что в федеральном законе 2013 г. содержание понятия «социальная услуга» имеет иной контекст. Оно сформулировано как «социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, срочной помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности»1.

Указанное положение закона поддержано исследователями.

-

Е. Н. Тимошина при описании социальной услуги делает акцент на условия, способствующие развитию самопомощи, самообеспечению. Это означает, что в рамках механизма правового регулирования социального обслуживания гражданин становится больше субъектом, чем объектом социальной услуги [18].

В развитие данной темы следует рассматривать индивидуальный подход и социальное сопровождение, которое в результате применения правильно подобранных процедур также может способствовать изменению жизненной ситуации, увеличению степени самостоятельности граждан, семей с детьми.

Индивидуальная программа (ст. 16 Закона) составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах. В ней определены виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков, а также мероприятия по социальному сопровождению2. Индивидуальная программа подкрепляется заключением договора с поставщиком услуг.

Таким образом, проблема соблюдения прав гражданина, учет его нуждаемости в социальных услугах, при этом индивидуальный и адресный подход, являются ключевой темой в новом федеральном законе. Важны и другие аспекты механизма законодательного регулирования системы социального обслуживания с целью реализации запроса и потребности гражданина на оказание качественной социальной услуги.

Для нашего исследования наибольший интерес представляет проблема качества и эффективности социальной услуги, возможность проведения независимой оценки качества. Идея о необходимости проведения оценки качества, эффективности, результативности, а также разработки стандартов и критериев услуг основана на определенной системе ценностей. Она формируется с учетом целого ряда документов – указа Президента Российской Федерации3; постановления Правительства Российской Федера-ции4; приказа Министерства труда социальной защиты Российской Федерации5; распоряжения Правительства Российской Федерации6 и др.

По мнению И. Н. Маяцкой, можно вводить набор ключевых характеристик таких инструментов измерения, как анкеты, статистические показатели, сводные индексы и т. д., с целью реального применения понятий качество, эффективность и результативность в практике социального обслуживания [13].

Как полагают П. Романов и Е. Ярская-Смирнова, в общепринятом значении понятие «качество» должно восприниматься в контексте соответствия идеального образа услуги, удовлетворяющего все стороны, и реального ее воплощения. Взаимосвязанные между собой процесс, результат, сопоставимость цели и результата (результативность), достижение цели с наименьшими затратами (эффективность) являются ключевыми составляющими идеального образа качественной услуги [16, с. 200].

Качество услуги, опять же подтверждаем вывод, ссылаясь на мнение И. Н. Маяцкой, включает такие параметры: полнота предоставления в соответствии с требованиями (стандартами); доступность; своевременность; эффективность и результативность предоставления услуги. Качество услуги рассматривается как степень соответствия полезных свойств услуги потребностям и предпочтениям потребителей услуг [16, с. 200].

Степень успешности деятельности по достижению цели с наибольшей экономией затрат квалифицируется как эффективность. В данном случае определяется, до какой степени услуга способствовала своевременному и объективному решению стоящих перед клиентами проблем с наименьшими затратами ресурсов разного рода [19].

Из представленного анализа источников качество и эффективность социального обслуживания выступают как две стороны одного института. Достигает ли обслуживание поставленных целей? Предоставлена ли социальная помощь тем, кому она предназначалась? Все ли нуждающиеся получают помощь или социальные услуги? Есть ли административные барьеры, препятствующие доступности социальных услуг? Каков эффект выполненной программы услуг для индивида и для общества? Как соотносятся достигнутые результаты с затраченными ресурсами?

Рассматривать социальное обслуживание как качественное возможно в том случае, если оно осуществляется профессионально, удовлетворяет соответствующие потребности тех, кому предназначается, и имеет положительную оценку с их стороны. Эффективность социального обслуживания имеет место в том случае, если оно осуществляется в рамках запланированных ресурсов и целей, и при этом приводит к достижению заранее определенного ожидаемого результата [14, с. 24].

При конструировании критериев эффективности и качества должно быть учтено содержание целевых и ценностных установок, задаваемых организацией, ведомством или рамками профессии.

По мнению С. А. Овчаренко, оценка качества включает в себя: оценку качества управления учреждением; оценку качества финансовохозяйственной деятельности учреждения; оценку качества работы персонала учреждения; оценку эффективности деятельности учреждения; оценку результативности деятельности учреждения в соответствии с целями его создания [14, с. 24].

По мнению других авторов, посредством оценки эффективности деятельности учреждений социального обслуживания можно своевременно, т. е. еще на уровне процесса, выявлять факторы, негативно влияющие на качество социального обслуживания. Также процесс оценки качества позволяет выявлять причины низкого качества социального обслуживания, анализировать результативность деятельности учреждения в соответствии с его целями, в том числе принимать своевременные меры по оптимизации деятельности учреждения или повышению эффективности [16, с. 200].

Оценка эффективности работы учреждений социального обслуживания может быть проведена по экономическим и неэкономическим критериям. В группе критериев экономического характера исследователи чаще всего выделяют: потребность в услугах; стоимость услуг; финансово-хозяйственную деятельность учреждения; экономический эффект от оказания социальных услуг на территории (для нестационарных учреждений); количество получателей социальных услуг на территории учреждения; рост средней заработной платы работников учреждений.

Критерии неэкономического характера включают: доступность услуг; коммуникативную эффективность учреждения; качество социального обслуживания; оценку эффективности деятельности учреждения [14, с. 24].

Нами проанализированы и доработаны критерии эффективности работы учреждений социального обслуживания по группе свойств неэкономического характера.

Критерии оценки эффективности работы учреждений социального обслуживания по группе свойств неэкономического характера

|

Доступность услуг |

|

|

Качество социального обслуживания |

|

|

Коммуникативная эффективность учреждения |

|

Что является предпосылкой для возникновения основных трудностей при оценке качества, эффективности и результативности социальных услуг? Как полагают П. Романов и Е. Ярская-Смирнова, поскольку оказание социальных услуг происходит по заявительному принципу, затруднена реальная оценка степени охвата целевой группы. Еще одной предпосылкой является невозможность полной формализации социальных услуг, что становится барьером прозрачных и четких критериев оценки. К третьей причине возникновения трудностей в оценке качества, эффективности социальных услуг исследователи относят различные условия внешнего характера, которые могут оказы- вать влияние на индекс повышения или снижения возможных положительных изменений. Не следует упускать и то обстоятельство, что те или иные изменения в жизни людей часто отсрочены по отношению к времени или моменту оказания услуги [16, с. 200].

Как вопросы оценки качества социального обслуживания, с позиции мнения вышеназванных авторов, и ее нормативного толкования могут быть отражены в технологии общественной (независимой) оценки качества?

Если рассмотреть нормативный подход к данной теме, то норма о создании условий для проведения независимой оценки качества и эффективности оказания услуг организациями социального обслуживания введена Федеральным законом от 21 июля 2014 г . № 256-ФЗ.

С целью его реализации были подготовлены и приняты нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. В их числе постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1202 «О порядке осуществления координации деятельности по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной оценки».

Для решения данной задачи разработан целый ряд регламентов, стандартов как на федеральном уровне, так и региональном, в том числе по вопросу утверждения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями в соответствующей сфере деятельности.

Что означает «независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания»? В первую очередь ее можно рассматривать как одну из форм общественного контроля, в рамках которой в целях повышения качества деятельности организаций социального обслуживания и в соответствии с определенными критериями и показателями условий осуществляется оценивание оказания услуг организациями социального обслуживания.

В перечень показателей и критериев, которые предложены приказом Минтруда России1, вошли:

оценка открытости и доступности информации об организации социального обслуживания;

оценка комфортности условий предоставления социальных услуг и доступность их получения;

оценка времени ожидания предоставления услуги;

оценка доброжелательности, вежливости, компетентности работников организаций социального обслуживания;

оценка удовлетворенности качеством оказания услуг.

Механизм проведения исследования в субъектах Российской Федерации, как следует из информаций, размещенных на сайтах министерств и ведомств, не отличается особым разнообразием.

Регламент проведения независимой оценки утверждается на общественных советах при министерствах субъектов Российской Федерации: устанавливается перечень организаций, силами которых проводится экспертиза, а также организаций-операторов, которые осуществляют проверку и по итогам, как правило, рассматривают и обобщают ее результаты.

Важным аспектом независимой оценки качества является уточнение: данная технология является одной из форм гражданского контроля. В чем сходство и отличие данных процедур?

Прежде всего отметим, что общественная оценка качества проводится органами власти для получения информации о деятельности учреждений социальной сферы, включая систему социального обслуживания, с активным привлечением некоммерческого сектора. В оценке качества услуг участвуют сами граждане – потребители услуг, а также профессиональные сообщества, осуществляющие свою деятельность в соответствующей сфере.

Для сравнения. Независимая оценка качества проводится только в организациях социальной сферы, гражданский контроль рассматривает разные стороны качества сфер жизнедеятельности населения: услуги транспорта, связи, качество организации питания, торговли, состояние дорог и др.

Как правило, процедура проведения независимой оценки качества деятельности учреждений социального обслуживания, как и иных учреждений социальной сферы, предусматривает рассмотрение по позиции качества реализуемых социальных услуг в динамике сравнения показателей по одной организации. Гражданский контроль не ставит перед собой такую задачу, изучая проблему с целью выявления нарушения прав в каждом конкретном случае и др.

Необходимо отметить, что механизм законодательного регулирования системы социального обслуживания с учетом таких форм, как гражданский контроль и независимая оценка качества, вносит существенные изменения в преобразование и развитие данной сферы.

Рассматривая статистические материалы о развитии системы, отметим и такие тенденции, которые начинают складываться в регионах Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона № 442 от 2 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и иными законодательными актами.

По-прежнему стабильно развивается инфраструктура государственных учреждений социального обслуживания населения по типам учреждений (стационарные, нестационарные, по-лустационарные). Если провести анализ данных Росстата, то следует отметить, что не снижаются запросы населения на места в учреждениях психоневрологического профиля, геронтологических центрах, стационарах для детей-инвалидов, центрах социального обслуживания для лиц без определенного места жительства, социальных приютах, центрах социального обслуживания населения, в том числе комплексных.

В то же время появилась потребность в развитии иных форм социального обслуживания. Это специальные жилые дома-интернаты, в том числе для престарелых граждан, социально-реабилитационные центры для инвалидов, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, кризисные центры помощи женщинам, центры психологической помощи населению и др.

По данным Минтруда России в сфере социального обслуживания успешно развивается негосударственный сектор, складывается тенденция, позволяющая негосударственным организациям являться полноправными поставщиками социальных услуг и получать компенсационные выплаты за счет бюджетных ассигнований.

По информации, представленной субъектами Российской Федерации, как свидетельствуют материалы доклада Минтруда России за 2018 г., на рынке социальных услуг в сфере социального обслуживания в настоящее время функционируют более 1250 негосударственных организаций, из них 943 социально ориентированных некоммерческих организации (в 2017 г. было 705 организаций).

Негосударственными организациями предоставляются социально-бытовые, социальномедицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудовые услуги, срочные социальные услуги, а также услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. Всего по данным регионов указанными организациями оказано более 28,5 млн социальных услуг.

Сфера социального обслуживания населения становится инновационной площадкой по формированию и распространению различных технологий. В их числе организация сопровождаемого проживания инвалидов: это такая технология, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях. Аналогичным образом развиваются службы социальных участковых, одной из функций которых также является социальное сопровождение.

Активно внедряется в сферу практики технология долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, с включением сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи на дому, в полу-стационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода и др.

Заключение

Проблема влияния механизма законодательного регулирования на развитие системы социального обслуживания в России, да и за рубежом, является предметом обсуждения и дискуссий в научном сообществе.

Специалисты права социального обеспечения делятся своими соображениями о нормах, регулирующих правовые отношения в области предоставления различных видов услуг в разных типах учреждений. Они считают, что для каждого из учреждений должна быть разработана отдельная группа норм. К таковым учреждениям отнесены социальные организации стационарного, нестационарного, полустационар-ного типов. Кроме перечисленных учреждений речь идет и о конкретных получателях услуг: гражданах пожилого возраста, инвалидах. Данный перечень предлагается дополнить нормами, регулирующими социальное обслуживание семей с детьми. Исследователи полагают, что необходимо обратить внимание на детей, пожилых граждан и инвалидов, проживающих в приемных семьях. Предлагается расширить субъектный состав организаций, предоставляющих услуги населению. Правовым основанием в этом деле может стать государственный социальный заказ, в который необходимо включить и негосударственные (общественные и частные) организации.

Предметом для дискуссии становятся и другие вопросы правового регулирования сферы социального обслуживания. Нас, в частности, привлекает тема установления государственных стандартов, переданных на уровень компетенции субъектов РФ. Общефедеральные государственные стандарты по порядку предоставления социальных услуг предусматривают одинаковые для всех субъектов Российской Федерации условия; между тем реализация региональных стандартов во многом зависит от социально-экономических возможностей региона. А это значит, что будут нарушены права граждан, которые могут нуждаться в получении социальных услуг.

А. В. Барков в этой связи поднимает чрезвычайно актуальную тему правового регулирования рынка социальных услуг. Он отмечает необходимость разработки эффективных правовых механизмов и инструментов для защиты большинства граждан России от жесткого воздействия рыночных отношений. Наиболее эффективным правовым средством регулирования данного процесса он называет гражданско-правовые механизмы [2]. А. В. Барков полемизирует по поводу содержания терминов социального характера – «социальная помощь», «социальная защита», «социальное обслуживание», «социальное обеспечение». По его мнению, перечисленные термины уже не соответствуют духу времени, имеют патерналистский контекст, поэтому ученый предлагает заменить их понятиями «социальное сопровождение» и «социальное содействие».

Мы обращались к содержанию понятий «социальное обслуживание» и «социальные услуги»; подтверждение их субъективной направленности можно найти не только в Федеральном законе № 442 от 28 декабря 2013 г., но и у отдельных авторов.

Полагаем, что главным результатом влияния механизма законодательного регулирования на развитие сферы социального обслуживания населения Российской Федерации должно стать создание условий для граждан, нуждающихся в качественных социальных услугах, чтобы у них была возможность проявления, в том числе собственной, самостоятельности, следовательно, субъектности.

Список литературы Влияние механизма законодательного регулирования на развитие системы социального обслуживания населения в Российской Федерации

- Баркер Р. Словарь социальной работы. М.: Изд-во «Логос», 1994. 645 с.

- Барков А. В. Рынок социальных услуг: проблемы правового регулирования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. 625 с.

- Блау П. М. Исследование формальных организаций // Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. М.: Прогресс, 1972. С. 93-105.

- Буянова М. О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной экономики (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. 325 с.

- Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: в 3 т. Т. 3: Социальные институты и процессы. М.: ИНФРА, 2000. 520 с.

- Законодательство зарубежных стран по социальному обслуживанию населения. М.: Минсоцзащиты России, 1994.

- Замараева З. П. Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной защиты населения России. М.: ИТК «Дашков и К», 2019. 270 с.

- Казанцева А. Н. Законодательство по вопросам социальной защиты и социального обслуживания в России и Великобритании: монография / под науч. ред. С. Е. Гасумовой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. 90 с.

- Концепция развития социального обслуживания населения в Российской Федерации. Организация социального обслуживания населения: сб. нормат. актов (1993-1994 гг.). М., 1994. С. 40-41.

- Корнюшина Р. В. Зарубежный опыт социальной работы: учеб. пособие. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. 84 с.

- Кошелев Н. С. Социальное обслуживание и права населения: практ. пособие. 2-е изд., перераб. М.: Омега-Л, 2010. 82 с.

- Малафеев И. А. Услуги в системе социального обслуживания населения в условиях модернизации социальной сферы: автореф. дис. ... д-ра социол. наук. М., 2011. 364 с.

- Маяцкая И. Н. Эффективность и качество предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания // Бизнес в законе. 2012. № 2. С. 231-234.

- Овчаренко С.А. Квалитология в социальной работе: учеб. пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. экон. ун-та, 2015. 103 с.

- Организация социального обслуживания населения: сб. нормат. актов (19931994 гг.). М.: Минсоцзащиты, ВНИИК, 1994. 130 с.

- Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения /

- под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смир-новой. М.: Моск. обществ. научный фонд; Центр соц. политики и гендерных исследований, 2007. 234 с.

- Спенсер Г. Философия Герберта Спенсера в сокращенном изложении Говарда Коллинза, с предисл. Г. Спенсера / пер. с англ. СПб.: Изд-во Ф. Павленкова, 1892.

- Тимошина Е. Н. Социальное обслуживание населения в Москве: социологическая квалиметрия: автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 2012. 186 с.

- Топчий Л. В. Социальное обслуживание населения: ценности, теория, практика. М.: Изд-во РГСУ, 2015.'

- Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы: учеб. пособие для вузов. М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2001. 432 с.

- Фролов С. С. Социология. М.: Гарда-рики, 2004.

- Холостова Е. И. Глоссарий социальной работы. М.: ИТК «Дашков и К», 2007. 860 с.

- Якушев А. В. Социальная защита и социальная работа. Конспект лекций: учеб. пособие. М.: А-Приор, 2010. 144 с.

- Правовое регулирование социального обслуживания как условие его эффективного функционирования в области социальной защиты населения. URL: https://lektsii.org/5-39214.html (дата обращения: 05.01.2020).

- Derek B., Gray A. M. Delivering Social Welfare: Governance and Service Provision in the UK. Bristol: Policy Press, 2017. 304 p.

- Epstein W. M. Cleavage in American attitudes toward social welfare // Journal of Sociology and Social Welfare. 2004. Vol. 31(4). Pp. 175-199.

- Ferge Z. The Changed Welfare Paradigm: The Individualization of the Social // Social Policy and Administration. 1997. Vol. 31. Pp. 20-44.

- Ferguson I. (2004). Neoliberalism, the Third Way and Social Work: The UK Experience // Social Work and Society. 2004. Vol. 2. Pp. 479493.

- Gutjahr E., Heeb J. Social assistance tra-jectoriesin Switzerland: do they follow discernible patterns? // European Journal of Social Work. 2006. Vol. 19, Issue 3-4. Pр. 570-585. DOI http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1155543.

- Heidenreich M. & Graziano P. R. Lost in activation? The governance of activation policies in Europe // International Journal of Social Welfare. 2014. Supplement 23. Рр. 1-5.

- Layor K., Share P. Applied Social Care: An Introduction for Students in Ireland. Understanding Social Care. 2009. Pp. 3-21.

- Lymbery M. Social Work at the Crossroads // British Journal of Social Work. 2001. Vol. 31. Pp. 369-384.

- Midgley J. Social Protection and Social Policy: Key Issues and Debates // Journal of Policy Practice. 2012. Vol. 11(-12). Pp. 8-24. DOI: 10.1080/15588742.2012.624061

- Spicker P. Poverty and Social Security: Concepts and Principles. Political Science, 1993. 198 p.

- Raitakari S., Juhila K. & Räsänen J.-M. Responsibilisation, Social Work and Inclusive Social Security in Finland // European Journal of Social Work. 2018. Vol. 22? Issue 2. Pp. 264-276. DOI: 10.1080/13691457.2018.1529660.

- Smith R. E., Hester J. N. Social Services in a Technological Society // Journal of Education for Social Work. 1974. Vol. 10(1). Pp. 81-89. DOI: 10.1080/00220612.1974.10672337 .

- Spolander G., Engelbrecht L. & Pullen Sansfagon A. Social Work and Macro-Economic Neoliberalism: Beyond the Social Justice Rhetoric // European Journal of Social Work. 2015. Vol. 19(5). Pp. 634-649. DOI: 10.1080/ 13691457.2015.1066761.

- Van Ginneken W. Extending social security coverage: Concepts, global trends and policy issues // International Social Security Review. 2007. Vol. 60(2/3). Pp. 39-59.

- Wagner A. Reassessing Welfare Capitalism: Community-Based Approaches to Social Policy in Switzerland and the United States // Journal of Community Practice. 1995. Vol. 2(3). Pp. 45-63. DOI: 10.1300/j 125v02n03_03.