Влияние метаболических нарушений на физико-химические и микробиологические показатели молока высокопродуктивных коров

Автор: Иль Е.Н., Иль Д.Е., Заболотных М.В., Трофимов И.Г., Околелов В.И.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 4 (52), 2023 года.

Бесплатный доступ

Метаболические процессы имеют прямую связь с молочной продуктивностью. Интенсивное использование высокопродуктивных коров и несбалансированность их рационов сказываются на молочной продуктивности, санитарно-гигиеническом качестве молока, а также на продолжительности продуктивного использования. У животных происходит снижение обменных процессов, и они быстро выбраковываются. Получение высококачественной молочной продукции - основная цель агропромышленного комплекса страны; она строго регламентируется существующими стандартами в зависимости от качественных показателей. В исследовательской работе акцентируется внимание на изменении физико-химических и микробиологических показателей при метаболических изменениях, которые оказывают огромное влияние на физиологическое состояние здоровья коров и отличаются в межгрупповой характеристике. Исследования проводили с использованием лабораторных, биохимических, инструментальных и статистических методов. Объект исследования - высокопродуктивные коровы симментальской породы второго отела. Материал - молоко исследуемых животных. По результатам исследования было выявлено, что качество и состав молока у коров с метаболическими нарушениями имели тенденцию к изменению, что ухудшало качество готовой продукции. Титруемая кислотность молока таких коров повышалась по причине изменения щелочного резерва крови. Содержание молочного сахара понизилось на 5% от нормы, а соотношение жира к белку составило 1,57, свидетельствуя об изменениях, происходящих в организме животных. Была выявлена динамика снижения белка молока на 26% от нормы в опытной группе. Также были снижены фракции казеина и сывороточных белков (кроме γ-казеина). Показатель γ-казеина, в отличие от других фракций белка, повышался. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в отобранных образцах молока опытных животных превышало допустимое значение 1×105 КОЕ/см3 для высшего и 5×105 КОЕ/см3 для первого сорта, сальмонеллы отсутствовали, содержание соматических клеток составило 439,19 тыс. клеток в 1 см3. Динамика увеличения показателя кетоновых тел в молоке сигнализирует о метаболических изменениях, которые проявляются у отобранных опытных коров в форме субклинического кетоза.

Микробиологические показатели, молоко, качество, безопасность, высокопродуктивные коровы, физико-химические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/142239653

IDR: 142239653 | УДК: 637.12.04

Текст научной статьи Влияние метаболических нарушений на физико-химические и микробиологические показатели молока высокопродуктивных коров

Получение качественного молока-сырья от высокопродуктивных коров имеет особое значение в агропромышленном комплексе страны. Молоко и молочные продукты – важные составляющие рациона питания человечества. Значимой задачей специалистов молочно-товарных ферм является не только получение большого количества молока и высоких удоев у коров, но и продукта, отвечающего требованиям высшего сорта с заданными свойствами, т.е. соответствующего требованиям стандартов.

Качество молока на сегодняшний день – это четкая система мероприятий, предупреждающих причину и определяющих пути устранения возможных отклонений от нормы [1; 2]. Оно во многом зависит от физиологического состояния здоровья высокопродуктивных животных [3; 4].

Цель исследований – описать влияние метаболических нарушений на физикохимические и микробиологические показатели молока. Поэтому в процессе исследования по физико-химическим и микробиологическим показателям оценивали влияние метаболических нарушений на качество продукта и пригодность к технологической переработке.

Материалы и методы

Исследования проводили в производственных условиях одной из молочнотоварных ферм Северо-Казахстанской области на высокопродуктивных коровах симментальской породы на протяжении трех лет, с 2020 по 2023 г. Лабораторные анализы молока опытных животных проводили на базе Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева в лаборатории «Частная зоотехния».

Экспериментальные и клинические исследования проводились методом формирования подопытных и контрольных групп животных из числа здоровых животных, а также животных с нарушением процессов обмена веществ [5; 6].

По принципу пар-аналогов были выбраны и отобраны высокопродуктивные коровы симментальской породы с учетом физиологического состояния в количестве 40 голов коров 2-го отела, средняя живая масса – 600–650 кг и средний годовой удой – 6–7 тыс. кг молока за лактацию. Условия содержания, кормления и ухода, в которых находились

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 4(52) VETERINARY AND ZOOTECHNY животные, были одинаковыми. Животных кормили сбалансированными рационами в зависимости от физиологического состояния с применением кормов собственного производства. В процессе исследования проводили мониторинг контроля кормления животных по рациону в зависимости от физиологического состояния животных, контроль содержания питательных веществ в кормах для опытной и контрольной группы по детализированным нормам кормления ВИЖа (А.П. Калашников, 2003). Уборка навоза производилась скребковыми транспортерами типа ТСН, поение осуществлялось автоматическими поилками АП–1А.

Отобранных животных сформировали в две группы по 20 голов: 1-я (контрольная) – клинически здоровые животные и 2-я (опытная) – больные субклиническим кетозом.

Физико-химические показатели молока определяли на анализаторе молока «CombiFoss TM» («FOSS», Дания), предназначенном для измерения массовой доли жира, белка, сухого остатка, воды, рН, лактозы, минеральных солей, мочевины, а также точки замерзания и плотности в молоке и молочных продуктах в соответствии с методикой измерения, заверенной в установленном порядке. Количество соматических клеток в отобранном молоке определяли на приборе «Соматос-мини». Количество сывороточных белков и казеинов определяли по Р.А. Хаертдинову.

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с применением биометрических методов и использованием «Microsoft Excel». Достоверность данных оценивали по критическим значениям коэффициента Стьюдента (t-критерий) и непараметрических методов математического анализа. Анализ данных выполняли в программах «Microsoft Excel» и IBM SPSS Statistics 22. Все данные прошли статистическую обработку и представлены в виде среднего (М), ошибки среднего (m) [7; 8].

Результаты исследований

Молоко и кровь имеют прямую и непосредственную связь друг с другом. Важное место в формировании составных частей молока занимает количество и характер их «предшественников», на основании которых формируется казеин, молочный жир и молочный сахар. Начало процесса молокоотделения постоянно увеличивает обратный процесс всасывания составных частей молока из вымени в кровь [9].

Химический состав молока оказывает значительное влияние на технологическую переработку и процесс получения качественной молочной продукции [10; 11].

В процессе исследования была проанализирована динамика изменений и сравнение химического состава молока между контрольной и опытной группами животных (табл. 1).

По содержанию жира в молоке опытные животные имели незначительные отличия, контрольная группа превосходила опытную группу на 0,42, и разница по содержанию жира между опытной и контрольной группой была достоверна при – p ≤ 0,05. Можно отметить, что коровы симментальской породы имеют хороший показатель жирности молока, в контрольной группе показатель составил в среднем 4,10 ± 0,28.

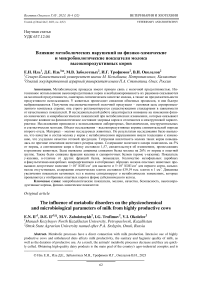

Различия между контрольной и опытной группами коров имели место по белко-вомолочности, хотя содержание жира находилось в пределах нормы (рис. 1).

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 4(52) VETERINARY AND ZOOTECHNY

Таблица 1

Анализ молока по физико-химическому составу после отела

|

Показатель |

Группы коров |

|

|

Контрольная (здоровые, n = 20) |

Опытная (больные субклиническим кетозом, n = 20) |

|

|

Жир, % |

4,10 ± 0,20* |

3,68 ± 0,15* |

|

Белок, % |

3,52 ± 0,21* |

2,34 ± 0,12* |

|

В т.ч. казеин |

2,79 ± 0,10*** |

1,75 ± 0,08*** |

|

Казеины αs 1 |

1,112 ± 0,027*** |

0,700 ± 0,020*** |

|

αs 2 |

0,279 ± 0,004*** |

0,152 ± 0,007*** |

|

β |

1,085 ± 0,013*** |

0,562 ± 0,020*** |

|

κ |

0,308 ± 0,008*** |

0,185 ± 0,005*** |

|

γ |

0,070 ± 0,005*** |

0,099 ± 0,007*** |

|

Сывороточные белки: |

0,668 ± 0,002*** |

0,445 ± 0,003*** |

|

β-лактоглобулин, % |

0,345 ± 0,004*** |

0,128 ± 0,004*** |

|

α-лактальбумин, % |

0,154 ± 0,005*** |

0,086 ± 0,009*** |

|

Лактоза, % |

4,84 ± 0,12*** |

4,25 ± 0,10*** |

|

Сух. вещество, % |

12,92 ± 0,72* |

11,02 ± 0,66* |

|

СОМО, % |

8,82 ± 0,6* |

7,41 ± 0,4* |

|

Кислотность, °Т |

17,40 ± 1,14*** |

20,46 ± 1,09*** |

|

Плотность, кг/м3 |

1028,45 ± 0,4*** |

1024,07 ± 0,18*** |

|

рН |

6,68 ± 0,07* |

6,58 ± 0,02* |

|

Мин. соли, % |

0,75 ± 0,05*** |

0,57 ± 0,03*** |

|

Сом. клетки, тыс./см3 |

191,5 ± 84,2*** |

439,19 ± 36,99*** |

Примечание: * – р ≤ 0,05, *** – р ≤ 0,001

Рис. 1 . Показатели жира и белка в молоке опытных и контрольных животных

По рис. 1 видно, что показатели белка в молоке отобранных коров имеют значительные различия. Результат исследования показал, что в опытной группе содержание белка было низким и составило в среднем 2,34 ± 0,12, ниже, чем в контрольной группе, на 33,5%. Соотношение жира к белку в опытной группе составило 1,57. Вышеуказан-

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 4(52) VETERINARY AND ZOOTECHNY ные показатели свидетельствуют о протекании в организме коров метаболических нарушений. Можно отметить тот факт, что главным источником жира в молоке является нейтральный жир крови, но часть жира молока синтезируется в самой молочной железе. Связь между жиром в крови и жиром в молоке подтверждают корреляционные связи [12].

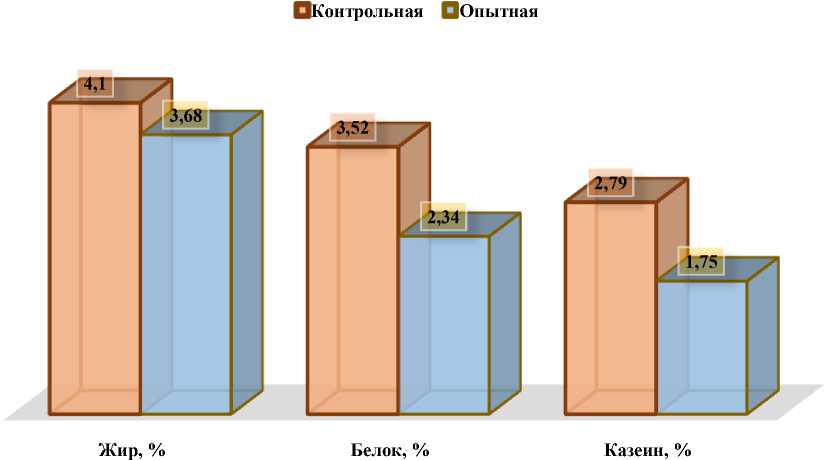

Согласно полученным данным, метаболические изменения в организме коров оказывают влияние на все фракции белка в молоке, начиная с изменения показателей количества общего белка, казеина и его фракций и заканчивая сывороточными белками. Главный источник белка в молоке – казеин. Изменение показателей общего белка происходило в основном за счет содержания казеинов, их показатель в опытной группе составил 1,75 ± 0,08, что было ниже нормы на 1,5, в контрольной группе показатель составил 2,79 ± 0,10 и находился в пределах физиологических границ нормы. Разница по показателю казеина в молоке между опытными группами животных составила 1,04, или 37,3%, при достоверности р ≤ 0,001 (рис. 2).

Контрольная Опытная

Рис. 2. Фракции казеина молока

На рис. 2 прослеживается тенденция изменения динамики содержания фракций казеина: αs 1 , β, κ, γ. Казеин αs 1 был снижен на 41,7% от нормы и составил 0,700 ± 0,020. Показатель β-казеина тоже снизился и составил 0,562 ± 0,020, или 24% от общего количества белка, в опытной группе; 1,085 ± 0,013, или 30,9%, – в контрольной.

Аналогичные изменения были отмечены у фракций κ-казеина. В контрольной группе его показатель имел значение 0,308 ± 0,008, а в опытной – 0,185 ± 0,005, что составило от общего белка 8,8% и 7,9% (р ≤ 0,001) соответственно.

Данные, полученные в ходе проведения исследования, свидетельствуют о том, что концентрация γ-казеина по отношению к другим фракциям казеина у опытных животных имела тенденцию к повышению. Было выявлено значительное повышение концентрации γ-казеина в опытной группе – на 7% от нормы (0,099 ± 0,007). Можно отметить, что повышение данного показателя связано с увеличением соматических клеток.

У здоровых животных показатель γ-казеина составил 3% от белков казеинов и в среднем показатель 0,070 ± 0,005 находился в пределах нормы.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 4(52)

VETERINARY AND ZOOTECHNY

Происходило снижение сывороточных белков в опытной группе. Β-лактоглобу-лин составил 0,128 ± 0,004, или 5,5% от общего количества. Выявлено снижение сывороточного белка α-лактальбумина: 0,086 ± 0,009, или 3,7% от общего количества белка.

Согласно полученным данным, показатель содержания сухого вещества в молоке у коров контрольной группы находился в пределах нормы и в среднем составил 12,92 ± 0,12. В опытной группе прослеживается тенденция к понижению от нормы на 0,98 (11,02 ± 0,16), что ниже, чем в контрольной группе, на 7,59%.

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка в молоке опытных коров составило в среднем 7,41 ± 0,4, что ниже крайних значений нормы на 0,59. На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что снижение показателя белка приводит к снижению уровня содержания сухого обезжиренного молочного остатка. Показатель общего белка имеет тенденцию к понижению в тех случаях, когда в организме протекают метаболические нарушения, а также в моменты недостатка энергии в рационах кормления дойных коров.

Показатель молочного сахара в молоке коров контрольной группы составил 4,84 ± 0,12, у опытных животных – 4,25 ± 0,10. Следовательно, различия между группами были незначительные – на 0,59, или на 13%. Но все же в опытной группе показатель был снижен на 0,45. Понижение уровня молочного сахара в опытной группе сигнализирует о том, что у коров происходят метаболические нарушения, которые способствуют изменению состава молока, а соответственно его технологическим свойствам.

У здоровых животных основной показатель свежести молока – титруемая кислотность. На протяжении проведения опыта она находилась в пределах допустимой нормы и составила 17,40 ± 0,22°Т. В опытной группе отмечается повышение данного показателя на 3,46°Т, что превышает показатель контрольной группы животных на 17,7% и составляет в среднем 20,46 ± 0,43°Т соответственно. Повышение кислотности выше 20°Т происходит из-за развития в молоке молочнокислых микроорганизмов, энтерококков, микрококков и БГКП, содержание которых зависит от санитарно-гигиенических условий получения молока и свидетельствует о высоком уровне его микробиального загрязнения. Плотность молока опытных групп в среднем составила 1024,07 ± 0,18 кг/м3.

Одним из главных комплексных критериев качества и безопасности молока является бактериальная обсемененность. Среди основной микрофлоры сырого молока, способной ухудшить показатели качества и безопасности молочных продуктов, выделяют: микроорганизмы порчи (дрожжи и плесени), патогенные (сальмонеллы) и санитарнопоказательные (КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов, БГКП – бактерии группы кишечной палочки) (табл. 2).

Таблица 2

Микробиологические показатели молока

|

Показатель |

Группы коров |

|

|

Контрольная (здоровые, n = 20) |

Опытная (больные субклиническим кетозом, n = 20) |

|

|

КМАФАнМ, КОЕ/см3 |

29 180 ± 3596 |

483 230 ± 90 514 |

|

БГКП* (колиформы), КОЕ/см3 |

отсутствие роста |

968 ± 101 |

|

Сальмонеллы, КОЕ/см3 |

отсутствуют |

отсутствуют |

Динамика изменений количества микроорганизмов у исследуемых животных в образцах молока значительно отличалась (табл. 2). Показатель количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в молоке здоровых коров составил 29 180 ± 3596 КОЕ/см3 и не превышал допустимого значения 1×105 КОЕ/см3.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 4(52)

VETERINARY AND ZOOTECHNY

Вышеуказанные данные дают основание для заключения вывода о том, что молоко коров без нарушения обмена веществ соответствует высшему сорту.

В опытной группе количество КМАФАнМ составило 483 230 ± 90 514 КОЕ/см3, что говорит о низком качестве продукта, так как значение превышает допустимые значения для молока высшего качества и находится между первым и вторым сортом. БГКП в сыром молоке в контрольной группе отсутствовали, но следует отметить, что в опытной группе с нарушением обмена веществ количество БГКП было увеличено и составило 968 ± 101. Увеличение данного показателя в опытной группе зависит от иммунитета коров.

В контрольной группе у здоровых животных в период проведения данного исследования количество микроорганизмов в отобранном для анализов молоке не превышало границы допустимых норм, которые установлены Техническими регламентами ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

По полученным результатам можно отметить, что с нарушением метаболизма в организме высокопродуктивных коров происходят значительные изменения, снижается качество молока и происходят изменения его микробиологических показателей безопасности.

Заключение

В ходе проведенных исследований была достигнута поставленная цель по изучению изменений физико-химических и микробиологических показателей молока у высокопродуктивных коров при метаболических нарушениях.

Установлено, что при нарушении обмена веществ происходят значительные изменения качества и состава молока. Изменения оказывают существенное влияние на показатель белка, который имел тенденцию снижения до 2,34 ± 0,12, соотношение жира к белку составило более 1,5. Происходят достоверные изменения казеина и сывороточных белков, повышение кислотности на 20% от нормы. Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что при метаболических нарушениях в организме коров происходят изменения количественного состава санитарно-показательных микроорганизмов молока.

Изучение влияния изменений молока при метаболизме – одна из самых актуальных тем, что было доказано в проведенных исследованиях. Для улучшения протекания метаболических процессов в организме коров необходимо проводить контроль сбалансированности рационов кормления по всем основным зоотехническим показателям. На современных животноводческих комплексах очень часто наблюдается комплексная недостаточность ряда элементов: энергии, протеина, углеводов, минералов, что осложняет реализацию генетического потенциала, приводит к метаболическим нарушениям, снижению продуктивности, снижению качества получаемого молока-сырья и несвоевременной выбраковке высокопродуктивных коров. Изменения обменных процессов в организме животных напрямую влияют на качество получаемой продукции.

Список литературы Влияние метаболических нарушений на физико-химические и микробиологические показатели молока высокопродуктивных коров

- Gross J.J., Bruckmaier R.M. Metabolic chal-lenges and adaptation during different functional sta-ges of the mammary gland in dairy cows: Perspectives for sustainable milk production. Journal of Dairy Science. 2019;102(2):2828-2843.

- Luke T.D.W., Rochfort S., Wales W.J., Bonfatti V., Marett L., Pryce J.E. Metabolic profiling of early-lactation dairy cows using milk mid-infrared spectra. Journal of Dairy Science. 2019.102(2):1747-1760.

- Заболотных М.В., Иль Е.Н., Иль Д.Е. Влияние кормовой добавки «Фелуцен» на метаболизм и ветеринарно-санитарную оценку молока высокопродуктивных коров // Вестник Омского ГАУ. 2020. № 1(37). С. 102–110.

- Голубков А.И., Ефимова Л.В., Голубков А.А., Ермолаев С.В., Сазонова Н.М. Молочная продуктивность коров красно-пестрой породы с разным продуктивным использованием // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). 2022. № 4. С. 97–104.

- Грушовец А.С., Лемешевский В.О. Анализ микробиологических рисков сырого молока // Сборник научных трудов ВНИИОК. 2016. № 9. С. 7–9.

- Крупин Е.О., Шакиров Ш.К., Юсупова Г.Р., Выштакалюк А.Б., Садыков Н.Ф., Хайруллин Д.Д. Взаимосвязь химического состава молока с величинами диагностических показателей интенсивности обмена веществ // Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии. 2020. № 3(17). С. 115–120.

- Ларионов Г.А., Чеченешкина О.Ю., Мор-дарьева Н.В. Гигиена получения молока // Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2019. № 5. С. 52–61.

- Попов П.А., Бутко М.П., Лавина С.А. Методы обнаружения остаточных концентраций антибиотиков в молоке // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского ГАУ. 2020. № 163. С. 135–144.

- Кадыкоев Р.Т., Хуранов А.М. Качественные показатели молока при кетозе коров // Известия Кабардино-Балкарского ГАУ. 2020. № 3(29). С. 32–36.

- Ананьева Т.В., Остроухова В.И. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров, физико-химические и микробиологические показатели молока-сырья // Известия РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2019. № 2. С. 60–71.

- Гостева Е.Р., Козлова Н.Н., Улимбашев М.Б. Оценка молока коров разного генотипа по технологическим и качественным показателям // Аграрная Россия. 2018. № 6. С. 25–28.

- Кузнецов А.И., Смолякова Н.П., Лыкасова И.А., Гизатуллина Ф.Г. Влияние стрессовой чувствительности коров на химический состав молока // АПК России. 2020. № 4. С. 696–705.