Влияние микробиологического препарата «Байкал-ЭМ1» на Folsomia candida (Willem, 1902) (Hexapoda, Collembola)

Автор: Казакова Н.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные результатов экспериментального исследования воздействия микробиологического препарата «Байкал-ЭМ1» на Folsomia candida (Willem, 1902) (Hexapoda, Collembola). Задачи - оценка влияния «Байкал-ЭМ 1» на следующие показатели: кратность увеличения численности особей ногохвосток в культуре; время появления первых кладок и количество яиц в них; выживаемость яиц, ювенилов и взрослых особей в культуре; некоторые количественные показатели роста ювенильных особей; типичные формы поведения коллембол исследуемого вида. Экспериментальным путем установлено положительное влияние микробиологического препарата «Байкал-ЭМ1» на репродуктивные возможности ногохвосток. Отмечено, что использование F. candida в пищу колоний микроорганизмов, выращенных на основе препарата «Байкал-ЭМ1», способствовало улучшению показателей их яйцепродукции, сокращению сроков появления первых яйцекладок и созревания яиц. Отрицательного воздействия «Байкал-ЭМ1» на рост и жизнеспособность ювенильных и взрослых особей в ходе эксперимента установлено не было...

Активизаторы почвенного плодородия, микробиологические удобрения, эм-технология, микробиологический препарат "байкал эм-1", почвенное плодородие

Короткий адрес: https://sciup.org/140248901

IDR: 140248901 | УДК: 631.87 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-2-31-36

Текст научной статьи Влияние микробиологического препарата «Байкал-ЭМ1» на Folsomia candida (Willem, 1902) (Hexapoda, Collembola)

Введение. Одним из современных развивающихся направлений в аграрном производстве является разработка и использование технологий и методик на основе эффективных микроорганизмов (ЭМ-технология). ЭМ-препараты обладают ценными свойствами для поддержания почвенного плодородия, активизации роста и развития растений и педобионтов [1]. Считается, что ЭМ-препараты способны активизировать почвенную биоту, обеспечивать оптимальные экологические условия для поддержания плодородия почв, ускорять процессы разложения органических веществ в почве и существенно улучшать условия питания растений [2, 3]. Микробиологические удобрения по многим показателям в несколько раз превосходят органические удобрения. Основные из них: наличие активной микрофлоры, стойкость к вымыванию из почвы питательных элементов, максимальное сохранение и накопление азота, отсутствие семян сорняков, патогенной микрофлоры, яиц гельминтов.

В настоящее время ЭМ-технология нашла свое применение в разных областях жизнедеятельности человека: в растениеводстве, цветоводстве, грибоводстве, животноводстве, почвоведении, пищевой промышленности, комму- нальном хозяйстве, быту, охране окружающей среды [4]. Особое внимание уделяется ЭМ-препаратам в связи с возможностью их использования для решения проблем загрязнения окружающей среды путем устранения негативных последствий индустриализации естественными методами. В частности, обоснована целесообразность применения ЭМ-препаратов («Байкал-ЭМ 1», «Восток», «Тамир») при биологической рекультивации почв, загрязненных углеводородами нефти и нефтепродуктов [5]. На примере угольных разрезов Красноярского края доказана высокая эффективность ЭМ-технологии в формировании почвенно-растительного покрова на техногенно нарушенных территориях [6].

Почвенная фауна – один из самых важных факторов почвообразования, влияющих на все свойства почвы, включая ее плодородие. Деятельность педобионтов сводится к повышению пористости почвы, водо- и воздухопроницаемости, ускорению гумификации и минерализации растительных остатков, изменению солевого режима и реакции почвы. Огромное значение для процессов почвообразования имеет деятельность почвенных животных, которая способствует углублению гумусового горизонта и перемешиванию слоев почвы, а также создает водопрочную зернистую структуру. Использование микробных препаратов вполне благоприятным образом сказывается на педобионтах, так как не приводит к нарушениям состава и активности сложившегося в пахотной почве комплекса беспозвоночных – почвообразователей и повышает общую численность почвенных животных [1].

Детальные исследования по оценке влияния ЭМ-препаратов на некоторые особенности биологии и экологии микроартропод не проводились, хотя именно эти педобионты оказывают существенное влияние на интенсивность процессов биологического разложения органических веществ, определяющих восстановление плодородия почв. Коллемболы являются многочисленной и разнообразной группой почвенных микроартропод, распространенной во всех типах природных и антропогенных почв [7]. Функциональная роль ногохвосток в почвенных биоценозах связана с их трофической деятельностью, поскольку они являются активными по- требителями микрофлоры, почвенного детрита, грибного мицелия, бактериальных пленок, а также утилизаторами и переработчиками растительного опада. Кроме того, коллемболы могут быть использованы для сравнительного анализа естественных экосистем и агроценозов с целью разработки экологически безопасных технологий в сельском хозяйстве [8].

Цель исследования. Экспериментальная оценка влияния микробиологического препарата «Байкал-ЭМ 1» на Folsomia candida (Willem 1902) (Hexapoda, Collembola).

Задачи исследования: оценка влияния «Байкал-ЭМ1» на кратность увеличения численности культуры ногохвосток F. candida ; время появления первых кладок и количество яиц в них; выживаемость яиц, ювенилов и взрослых особей в культуре; количественные показатели роста ювенильных особей; типичные формы поведения коллембол исследуемого вида.

Методы исследования. В лабораторных условиях наблюдали за культурой коллембол, содержащейся на «Байкал-ЭМ-1». Микробиологический препарат «Байкал-ЭМ1» изготовлен ООО «НПО ЭМ-Центр» (Россия, номер гос. регистрации 226-19.156-1). Для наблюдений был выбран верхнеподстилочный с чертами трогло-бионта вид ногохвосток Folsomia candida Willem , так как он является вполне удобным объектом при проведении лабораторных экспериментов (способен к партеногенезу, хорошо размножается в лабораторных условиях, имеет высокую скорость оборота популяций) [9]. F. candida – довольно многочисленный вид в антропогенных местообитаниях. Встречается в закрытых грунтах в южных районах России, регистрируется в агроценозах, в компостах, на отвалах [10].

Ногохвосток содержали в соответствии со стандартными методиками группового культивирования. Особей коллембол размещали в стеклянных камерах, в затемнении, при комнатной температуре (23–25 °С) на увлажненной гипсово-угольной смеси в соотношении 9:1. Высота камер составляла 5,5 см, диаметр окружности субстрата, на котором непосредственно размещались коллемболы, – 2 см. Сверху экспериментальные камеры были прикрыты стеклянными пластинками, через которые вели наблюдение с помощью микроскопа Альтами СМ0745. Исходно ногохвосток рассаживали в лабораторные камеры с помощью эксгаустера из расчета 10 одновозрастных половозрелых особей (с длиной тела 1,5–1,6 мм) на камеру. Всего было сформировано 20 камер, из которых 10 являлись контрольными.

В качестве корма ногохвосткам, содержавшимся в экспериментальных камерах, были предложены колонии микроорганизмов, выращенные на питательной среде (агар-агар) с использованием микробиологического препарата «Байкал-ЭМ1». В контрольных камерах ногохвосток кормили сухими пекарскими дрожжами. Во все камеры корм раскладывали порционно, размером примерно по 3 мм2, в центре, на субстрат. Увлажнение, проветривание камер и смену корма в них проводили ежедневно. Приготовление рабочего раствора препарата «Бай-кал-ЭМ1» осуществляли в соответствии с рекомендациями производителя, в концентрации 1:100 (10 мл препарата в 1 литре дистиллированной воды). Показатели размножения и развития особей F. сandida оценивали начиная со второй генерации, родительские особи которой в контрольном варианте содержались исключительно на «Байкал-ЭМ1». Измерение длины тела ногохвосток проводили под микроскопом с использованием окуляр-микрометра.

Результаты исследования и их обсуждение. Во всех вариантах эксперимента в лабораторных камерах у особей F. сandida отмечали наличие групповых кладок яиц. В варианте с применением «Байкал-ЭМ1» особи коллембол производили первые кладки в среднем на 1,4 дня раньше, чем в контрольных вариантах. Количество яиц в кладках в контрольных камерах составляло от 117 до 207 яиц, в экспериментальных – от 178 до 265. На одну особь в среднем приходилось 22,5±1,0 яйца в экспериментальных камерах и 16,1±0,9 яйца – в контрольных (при р=0,95) (табл.).

Показатели размножения и развития особей Folsomia candida при их содержании на «Байкал-ЭМ1»

|

Показатель |

«Байкал-ЭМ1» (n=10 камер) |

Контроль (n=10 камер) |

|

Время до появления первых кладок, дни |

9,3 ± 0,2 |

10,7 ± 0,2 |

|

Среднее кол-во яиц в камере на одну особь |

22,5 ± 1,0 |

16,1 ± 0,9 |

|

Сроки развития яиц, дни |

5,7 ± 0,2 |

7,9 ± 0,2 |

|

Выход молоди, % |

100 % |

100 % |

Развитие яиц ногохвосток протекало без каких-либо внешних аномальных изменений. По мере созревания яйца F. сandida увеличивались в размере, приобретали по сравнению с исходными несколько овальную форму и более темную окраску. Выход молоди из яиц во всех камерах составлял 100 %, был отмечен в экспериментальных камерах на 5,7±0,2-й день, в контрольных – на 7,9±0,2-й день (р = 0,95). Гибели ювенильных особей не наблюдалось ни в одном из вариантов опыта.

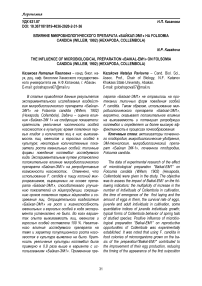

Количественная оценка изменения длины тела особей (мм) с момента их выхода из яиц и в течение 31–34 дней не выявила существенной разницы по этому показателю как в контрольных, так и в экспериментальных вариантах опыта. В первый день выхода ювенильных особей из яиц длина их тела составила примерно 0,2 мм во всех сериях эксперимента (рис.). В дальнейшем для ногохвосток был характерен линейный рост тела и к 31–34-му дню с момента их выхода из яиц длина тела была около 0,9 мм. К 60–62-му дню наблюдений длина тела особей достигла своего предельного значения и составила 1,5 мм [10].

эксперимент контроль

Показатели роста длины тела Folsomia candida

В ходе последующих наблюдений особи F. сandida продолжали откладывать яйца, что приводило к росту их численности в культуре. На 25-й день с момента размещения особей в камеры ими были произведены еще яйцекладки. К 31–34-му дню от начала эксперимента численность особей в культуре увеличилась (примерно в 16 раз в контроле, и примерно в

20 раз – в опыте). В результате суммарный объем культуры в контрольном варианте составил примерно 170 особей и 323 яйца, в эксперименте – примерно 230 особей и 549 яиц. Проведение дальнейших микроскопических наблюдений за ногохвостками не представлялось возможным из-за сложности подсчета особей в многочисленной культуре и искажения результатов эксперимента по причине действием механизмов, сдерживающих рост плотности популяции (агрессивное поведение особей, каннибализм) [11]. В целом исследуемые особи кол-лембол сохраняли жизнеспособность и размножались в течение длительного времени.

Сравнение основных форм поведения, свойственных особям F. сandida , в контроле и эксперименте существенных различий не выявило. Не было замечено каких-либо отклонений от нормы в типичных формах поведения особей исследуемого вида, ранее описанных в литературе [10, 12]. Во всех вариантах особи F. candida, независимо от возраста, претерпевали линьки , чистки, которые протекали у них стандартно. Уровень двигательной активности особей был типичным и сохранял свойственный для данного вида характер.

Выводы . В условиях эксперимента нами не было установлено отрицательного воздействия препарата «Байкал-ЭМ1» на рост и жизнеспособность отдельных особей F. candida . Также не было выявлено негативного влияния на темп и характер популяционного роста ногохвосток в культуре. Во всех вариантах опыта отмечалась 100%-я выживаемость яиц, ювенилов и взрослых особей. Кратность увеличения численности коллембол в культуре была в 0,8 раза выше в варианте с применением «Байкал-ЭМ1», так как препарат, вероятно, оказывал положительное воздействие на репродуктивные возможности F. candida. На типичных формах поведения ногохвосток действие препарата «Байкал-ЭМ1» не отразилось.

Таким образом, использование ЭМ-технологий, в частности микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1», вероятно, может оказывать положительное влияние на жизнеспособность и успешность размножения кол-лембол и тем самым определять их более высокую эффективность в процессах почвообразования.

Список литературы Влияние микробиологического препарата «Байкал-ЭМ1» на Folsomia candida (Willem, 1902) (Hexapoda, Collembola)

- Симонович Е.И. Перспективы изучения применения биологических активизаторов почвенного плодородия как способа экологизации земледелия // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 9. - С. 2481-2484.

- Кураченко Н.Л., Халипский А.Н., Казанов В.В. Влияние микробиологического удобрения "Азофит" на агрофизическое состояние чернозема и продуктивность рапса, возделываемого на маслосемена // Вестник КрасГАУ. - 2019. - № 3. - С. 22-28.

- Новицкий А.А., Гнитецкий В.А. ЭМ-технология в растениеводстве // Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2012. - № 4 (8). - С. 20-24.

- Аллахвердиев С.Р., Ерошенко В.И. Современные технологии в органическом земледелии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2017. - № 1. - С. 76-79.

- Чачина С.Б., Верба Е.Ю. Биологическая рекультивация почв, загрязненных мазутом, с использованием вермикультуры дождевых червей Dendrobaena veneta и микробиологических препаратов "Байкал-ЭМ", "Тамир", "Восток" // Экология и строительство. - 2018. - № 3. - С. 27-35.

- Новицкий А.А., Плешакова В.И., Конина А.А. [и др.]. ЭМ-технология на фоне мировой практики // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. - 2015. - № 1 (1). - С. 1-10.

- Кузнецова Н.А. Организация сообществ почвообитающих коллембол. - М.: Прометей, 2005. - 243 с.

- Овчинникова Ю.Ю., Старостенко Е.В., Штирц А.Д. Ногохвостки (Collembola) как биоиндикаторы антропогенной трансформации экосистем // Бiopiзноманiття та роль тварин в екосистемах: матерiали IV Miжнародноï науковоï конференцïï. - Днïпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. - С. 206-208.

- Usber M.B., Stoneman C.F. Folsomia candida - an ideal organism for population studies in the laboratory // J. Biol. Ed. -1977. - № 11. - P. 83-90.

- Чернова Н.М., Голощапова Н.П., Потапов М.Б. Поведение близких видов коллембол семейства Isotomidae // Зоологический журнал. - 2003. - Т. 82. - № 10. - С.1191-1200.

- Чернова Н.М., Авилкина А.Т. Поведение разных видов ногохвосток (Collembola) при возрастании плотности популяции // Зоологический журнал. - 2003. - Т.82. - № 2. - С. 248-255.

- Авилкина А.Т., Чернова Н.М. Особенности поведения коллембол разных жизненных форм // Зоологический журнал. - 2001. - Т. 80. - № 9. - С.1074-1075.