Влияние минеральных удобрений на микрофлору пахотного чернозема лесостепной зоны Зауралья

Автор: Демина О.Н., Еремин Д.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Сохранение почвенного плодородия в условиях интенсивного земледелия является весьма актуальным, а изучение факторов, влияющих на него, является теоретически и практически необходимым. Почвенная микрофлора и микробиологические процессы играют особую роль в плодородии почвы. Цель исследований - изучение изменения структуры почвенной микрофлоры при внесении возрастающих доз минеральных удобрений. Исследования проводили на стационаре кафедры почвоведения и агрохимии Государственного аграрного университета Северного Зауралья, расположенного в северной лесостепи Зауралья. Численность эколого-трофических групп микроорганизмов определяли методом посева на питательные среды. Результаты исследований показали, что низкие дозы минеральных удобрений оказывают слабое влияние на развитие микробиоты. Систематическое внесение высоких доз удобрений существенно изменяло численность почвенной микрофлоры по фазам вегетации яровой пшеницы. Состав микроорганизмов на контроле и на варианте с внесением минеральных удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га зерна отличался незначительно и составлял 51,4-54,1 млн КОЕ/ г почвы...

Биологическая активность, почва, групповой состав микрофлоры, аммонификаторы, олигонитрофилы, иммобилизаторы азота, коэффициент олиготрофности, гумусовое состояние

Короткий адрес: https://sciup.org/140248906

IDR: 140248906 | УДК: 631.81.036 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-2-63-71

Текст научной статьи Влияние минеральных удобрений на микрофлору пахотного чернозема лесостепной зоны Зауралья

Введение. Широкое применение минеральных удобрений – одно из необходимых условий интенсификации земледелия [1, 2]. Эта объективная необходимость следует за ежегодным ростом численности населения и их потребности в продовольствии. Минеральные удобрения – основной поставщик азота, фосфора и калия в пахотных почвах. Соответственно с помощью удобрений можно не только увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, но и повысить продуктивность пашни в целом. Кроме того, правильно рассчитанные дозы минеральных удобрений будут как экономически эффективными, так и экологически безопасными [3, 4]. Однако, оценивая положительное влияние минеральных удобрений на получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур, не стоит забывать об их влиянии на биологические свойства вовлеченных в сельскохозяйственный оборот почв [5–7]. Нередко аграрии в погоне за высокими урожаями забывают, что минеральные удобрения являются мощным фактором, оказывающим влияние на изменение состава почвенной микрофлоры. Ученые микробиологи и почвоведы доказали изменение как количественного, так и качественного состава почвенной микрофлоры при внесении минеральных туков [8, 9].

Почвенные микроорганизмы являются ключевым фактором почвообразования, и им принадлежит ведущая роль в процессах минерализации и гумификации почвенного органического вещества. Внесение умеренных доз минеральных удобрений способствует нарастанию бактериальной микрофлоры, увеличивая тем самым скорость минерализующих процессов [10]. Грибная микрофлора и актиномицеты расщепляют сложные органические вещества и отзывчивы к высоким дозам минеральных удобрений [11]. Несмотря на то что изучением данного вопроса занимаются с 60-х годов прошлого столетия, однозначного ответа по влиянию минеральных удобрений на почвенную микрофлору в условиях Северного Зауралья нет. Поэтому изучение микробных сообществ в пахотных почвах и влияние на них агрохимикатов актуально, практически значимо и важно для сельскохозяйственного производства. Следовательно, для одновременного увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и сохранения почвенного плодородия необходимо использовать научно обоснованную систему удобрений и средств химизации, направленную на оптимизацию питания с учетом микробиологического состояния почв [12, 13].

Цель исследований . Изучить изменения количественного и качественного состава почвенной микрофлоры при внесении возрастающих доз минеральных удобрений в условиях северной лесостепи Зауралья.

Объекты и методы исследований. Исследования по влиянию азотно-фосфорных минеральных удобрений на микрофлору пахотного чернозема лесостепной зоны Зауралья проводили на стационаре кафедры почвоведения и агрохимии на опытном поле Государственного аграрного университета Северного Зауралья по следующей схеме: контроль (без удобрений); дозы удобрений N 80 P 10 ; N 200 P 60 ; N 250 P 120 кг действующего вещества на гектар, что соответствовало уровню минерального питания, необходимого для формирования планируемой урожайности яровой пшеницы 3,0; 5,0 и 6,0 т/га зерна соответственно.

Стационар расположен на юге Тюменской области, в центральной части Тюменского района, что в 1,5 км от города Тюмени, вблизи д. Утешево.

Объектом исследований был чернозем выщелоченный, маломощный, тяжелосуглинистый. Морфологическое описание проводили по общепринятой методике. На стационарном опыте размещен трехпольный севооборот со следующим чередованием культур: однолетние травы, яровая пшеница, овес. Исследования проводили под пшеницей в трехкратной повторности.

Дозы внесенных минеральных удобрений рассчитывали методом элементарного баланса с учетом содержания питательных веществ в почве и текущей нитрификации – 80 кг/га [1, 14].

Образцы почвы на микробиологический анализ отбирали с пахотного горизонта 0–30 см в течение вегетации, в основные фазы развития яровой пшеницы (посев, цветение, восковая спелость). Численность эколого-трофических групп микроорганизмов определяли в лаборатории экологии почв Агробиотехнологического центра ГАУ Северного Зауралья.

Количественный состав бактерий, минерализующих азот, и актиномицетов исследовали на крахмало-аммиачном агаре (КАА); аммонификаторов на мясо-пептонном агаре (МПА), нитрифи-каторов на голодном агаре (ГА). Для определе- ния влияния минеральных удобрений на структуру микробного сообщества дополнительно были рассчитаны следующие показатели:

-

- коэффициент иммобилизации азота, отражающий соотношение бактерий, минерализующих азот, и бактерий-аммонификаторов, К имм =[КАА]/[МПА];

-

- коэффициент олиготрофности – соотношение микроорганизмов, растущих на голодном агаре и мясо-пептонном агаре К олиг =[ГА]/[МПА].

Результаты исследований и их обсуждение. Значительную долю в микробной биомассе пахотного чернозема лесостепной зоны Зауралья занимают аммонифицирующие и нитрифицирующие бактерии. Перед посевом яровой пшеницы численность аммонификаторов в слое 0–30 см на контроле составляла 6,1 млн КОЕ/г почвы (табл.). На варианте с внесением NP на планируемую урожайность 3,0 т/га зерна численность микроорганизмов этой же группы на 10 % превышала контроль. Особое внимание необходимо уделить вариантам с высоким уровнем минерального питания. При систематическом внесении удобрений на планируемые урожайности 5,0 и 6,0 т/га зерна численность аммонификаторов была существенно выше контроля – 7,7 и 9,5 млн КОЕ. Это обусловлено последействием минеральных удобрений, вносимых в прошлые годы.

В фазу цветения численность аммонифицирующих бактерий на контроле была на 15 % ниже, чем при посеве. Внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га зерна оказало благоприятное воздействие на развитие данной группы микроорганизмов. Их численность превышала контроль почти на 30 %. При внесении возрастающих доз минеральных удобрений на планируемую урожайность зерна 5,0 и 6,0 т/га произошло резкое снижение их численности до 4,7 млн КОЕ/1 г почвы, что может быть связано с активным потреблением питательных веществ растениями яровой пшеницы.

Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на численность физиологических групп микроорганизмов, осуществляющих трансформацию азота в почве, млн КОЕ/1 г почвы

|

Вариант |

Аммонификаторы (МПА) |

Нитрификаторы (олигонитрофилы) (ГА) |

Иммобилизаторы азота (КАА) |

||||||

|

Посев |

Цветение |

Уборка |

Посев |

Цветение |

Уборка |

Посев |

Цветение |

Уборка |

|

|

Контроль |

6,1 |

5,2 |

3,5 |

8,0 |

6,1 |

5,6 |

4,2 |

9,3 |

3,4 |

|

NPK на 3,0 т/га зерна |

6,7 |

7,3 |

3,7 |

8,0 |

6,2 |

5,5 |

4,2 |

8,9 |

3,6 |

|

NPK на 5,0 т/га зерна |

7,7 |

5,6 |

6,1 |

6,2 |

8,0 |

6,3 |

6,5 |

7,8 |

5,4 |

|

NPK на 6,0 т/га зерна |

9,5 |

4,7 |

10,7 |

5,0 |

7,6 |

7,7 |

6,1 |

5,6 |

5,1 |

Перед уборкой яровой пшеницы численность аммонификаторов на варианте без внесения минеральных удобрений и на варианте с внесением удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га зерна была на одном уровне – 3,5–3,7 млн КОЕ/1 г почвы. Дальнейшее повышение уровня минерального питания стимулировало рост их численности. При внесении удобрений на планируемую урожайность 5,0 т/га микробная масса аммонифицирующих бактерий превышала контроль почти в 2 раза и достигала 6,1 млн КОЕ/ г почвы. На варианте с максимальной насыщенностью минеральными удобрениями их численность составила 10,7 млн КОЕ/1 г почвы, что более чем в 3 раза превышало контроль.

Следующий за аммонификацией этап высвобождения азота путем разложения органических азотсодержащих соединений осуществляется нитрифицирующими бактериями. Численность олигонитрофилов перед посевом на контроле составила 8 млн КОЕ/1 г почвы. Внесение низких доз минеральных удобрений не оказало существенного влияния на их развитие. Повышение уровня минерального питания подавляло развитие нитрификаторов, снижая их численность на 22,5 и 37,5 % соответственно относительно контроля. В фазу цветения отмечена обратная закономерность. Численность нитрифицирующих бактерий на контроле и варианте с внесением удобрений на планируемую урожайность зерна 3,0 т/га между собой отличалась незначительно. При внесении удобрений на планируемые урожайности 5,0 и 6,0 т/га зерна численность нитрификаторов увеличилась до 8 и 7,6 млн КОЕ/1 г почвы. К моменту созревания яровой пшеницы их количество вновь снижалось на контроле и на варианте с низким уровнем минерального питания, но увеличивалось на вариантах с максимальным насыщением минеральными удобрениями.

Иммобилизацию минерального азота осуществляют микроорганизмы, способные усваивать аммиачный, аммонийный и нитратный азот. От степени иммобилизации зависит содержание доступных форм азота в почве для растений. Численность бактерий – иммобилизаторов азота при посеве на контроле и на варианте с внесением минеральных удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га зерна была одинаковой и составила 4,2 млн КОЕ/1 г почвы. На вариантах с внесением минеральных удобрений на планируемую урожайность 5,0 и 6,0 т/га зерна отмечено увеличение численности иммобилизующих бактерий в среднем на 33,3 %.

На контроле и варианте с внесением удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га в фазу цветения яровой пшеницы их количество было максимальным по сравнению с другими группами бактерий в этот же период. Их численность составила 9,3–8,9 млн КОЕ/1 г почвы соответственно. При внесении минеральных удобрений на планируемую урожайность 5,0 т/га зерна происходило снижение до 7,8 млн КОЕ/1 г почвы. На варианте с максимальным уровнем минерального питания отмечено угнетение иммобилизующих бактерий, численность которых была на 40 % меньше контроля. Уменьшение количества иммобилизаторов азота в период цветения сохранялось до момента уборки, составляя 3,4–3,6 млн КОЕ/1 г почвы на контроле и на варианте с внесением NPK на 3,0 т/га зерна. На варианте с внесением NP на 5,0 т/га зерна отмечается увеличение этой группы микроорганизмов до 5,4 млн КОЕ/1 г почвы, что выше контроля на 37 %. Вариант с внесением NP на планируемую урожайность 6,0 т/га зерна отличается от предыдущего незначительно.

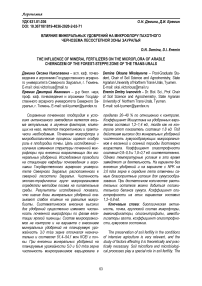

Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на азотный режим почвы можно установить путем сопоставления коэффициента минерализации и иммобилизации Мишустина и коэффициента олиготрофности. Расчеты показали, что в весенний период коэффициент минерализации в пахотном слое чернозема выщелоченного незначительно варьировал от 0,6 до 0,8 ед. (рис.1). Это указывает на процесс микробиологического поглощения минерального азота, что приводит к ухудшению азотного режима пахотных почв и является теоретическим обоснованием необходимости использования азотных удобрений в весенний период в условиях Северного Зауралья [15, 16].

2,0

-

□ Посев

0,0

1,6

1,2

0,8

0,4

Контроль

NPK 3,00 т/га

NPK 5,00 т/га

I I Цветение □ Уборка

0,6

0,5

NPK 6,00 т/га

Рис. 1. Динамика коэффициента минерализации и иммобилизации Мишустина (КАА/МПА) при внесении минеральных удобрений, ед.

В период цветения на контроле коэффициент Мишустина увеличился до максимальных значений – 1,8 ед., что указывает на интенсивную минерализацию органического вещества почвы и высвобождение из него азота. При внесении минеральных удобрений коэффициент уменьшился до 1,2–1,4 ед., что на 22–33 % ниже значений контроля. Данный факт указывает на негативное воздействие минеральных удобрений на развитие бактерий и актиномицетов, минерализующих азот.

Перед уборкой урожая коэффициент мобилизации на контроле и на варианте с внесением минеральных удобрений на планируемые урожайности 3,0 и 5,0 т/га зерна был одинаковым и составил 0,9–1,0 ед., что в свою очередь свидетельствует о сбалансированности процессов минерализации и иммобилизации азота в пахотном черноземе. На варианте с максимальным уровнем минерального питания (NP на 6,0 т/га зерна) коэффициент Мишустина достиг минимальных величин – 0,5 ед., что указывает на поглощение минерального азота удобрений почвенной микрофлорой. Для Северного Зауралья это является положительным моментом, поскольку существенно уменьшается вероятность вымывания неизрасходованного минерального азота в осенний и весенний периоды.

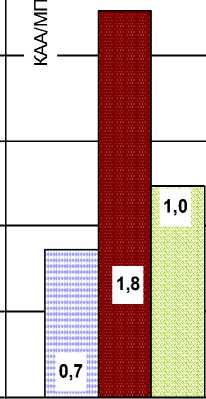

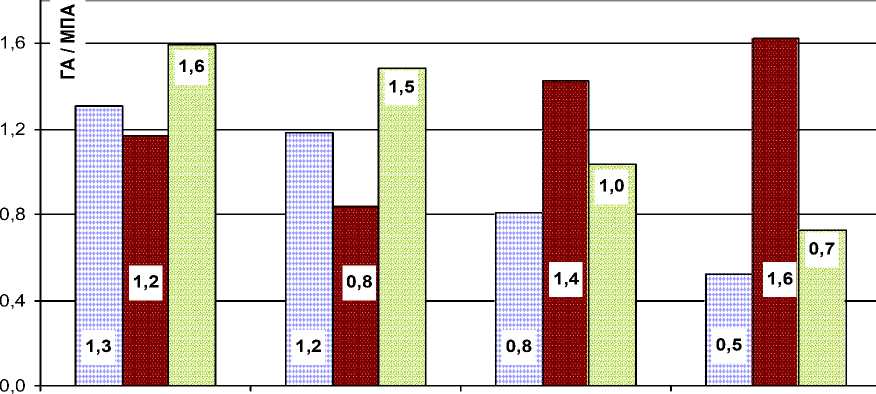

Наиболее интересным показателем, сочетающим в себе активность микрофлоры и трансформацию почвенного органического вещества, является отношение численности микроорганизмов, развивающихся на голодном и мясо-пептонном агаре, выражаемое коэффициентом олиготрофности. Наши расчеты показали, что в весенний период микрофлора активно разрушает почвенные органические вещества на вариантах с невысокими дозами минеральных удобрений (контроль, NP на 3,0 т/га). Коэффициент олиготрофности на них составил 1,3 и 1,2 ед. соответственно (рис. 2). На участках, где систематически вносили высокие дозы удобрений (NP на 4,0 и 5,0 т/га), этот показатель был существенно ниже и достигал 0,8 и 0,5 ед. соответственно. Это указывает на потенциальное гумусообразование пахотного слоя чернозема при использовании высоких доз минеральных удобрений. Однако нужно учитывать, что при дефиците растительных остатков положительный баланс гумуса не будет достигнут.

К моменту цветения, которое приходится на первую половину июля, коэффициент олиго-трофности на контроле остается на прежнем уровне – 1,2 ед. относительно весеннего периода. Это свидетельствует о том, что процесс ми- нерализации органического вещества преобладает над гумусообразованием в пахотном черноземе при отсутствии минеральных удобрений. В конце вегетации минерализация существенно возрастает, о чем свидетельствует повышение коэффициента до максимальных величин (1,6 ед.).

На варианте с внесением удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га зерна отношение микроорганизмов, растущих на голодном и мясопептонном агаре, в середине лета уменьшилось до 0,8 ед., что указывает на благоприятные условия для гумусообразования. При наличии достаточного количества растительных остатков можно добиться положительного баланса гумуса при систематическом внесении минеральных удобрений. К уборке на варианте с NP на 3,0 т/га азотный режим ухудшается, что приводит к резкому росту численности нитрификаторов, указывая на создание условий для активной минерализации почвенного органического вещества. Нужно отметить, что этот период достаточно короткий, поскольку почва быстро охлаждается в сентябре–октябре, тем самым существенно снижая ее биологическую активность.

Контроль

NPK 3,00 т/га

NPK 5,00 т/га

NPK 6,00 т/га

□ Посев

Цветение

□ Уборка

Рис. 2. Коэффициент олиготрофности пахотного чернозема при внесении возрастающих доз минеральных удобрений, ед.

Систематическое внесение высоких доз минеральных удобрений под зерновые культуры (NP на 5,0 и 6,0 т/га) привело к резкому повышению коэффициента олиготрофности до 1,4 и

-

1,6 ед. соответственно. Данное обстоятельство указывает на сильную минерализацию органического вещества в середине лета. Это также подтверждается исследованиями А.А. Ахтямо-

- вой, которая изучала скорость разложения соломы на этих же агрофонах [17]. В конце вегетации зерновых культур коэффициент олиго-трофности снизился до 1,0 и 0,7 ед. соответственно. Это произошло за счет увеличения численности аммонификаторов (МПА) во второй половине лета, что компенсировало активность олигонитрофилов (ГА), разрушающих органическое вещество.

Заключение. Внесение минеральных удобрений в дозе на планируемую урожайность 3,0 т/га зерна яровой пшеницы оказывает благотворное влияние на численность аммонификаторов в пахотном черноземе, которая возросла на 30 % относительно контроля. Использование более высоких доз минеральных удобрений угнетает микроорганизмы данной группы в первой половине вегетации яровой пшеницы. К уборке численность аммонификаторов на вариантах с высоким уровнем минерального питания возрастает относительно контроля до 6,1–10,7 млн КОЕ/1 г почвы. Это в 2–3 раза выше контроля. Высокие дозы удобрений не оказали достоверного влияния на количество нитрификаторов. Коэффициент минерализации и иммобилизации в весенний период в пахотном черноземе составил 0,6–0,8 ед., что обусловлено низкой температурой почвы в этот период. В течение вегетации на контроле коэффициент Мишустина был максимальным – 1,8 ед. Внесение удобрений оказало благоприятное действие на процесс минерализации и иммобилизации азота в почве. На удобренных вариантах усиливается процесс иммобилизации азота, тем самым предотвращая его вымывание в осенневесенний период.

Внесение невысоких доз минеральных удобрений весной не повлияло на развитие нитрифицирующих бактерий, их численность была на уровне с контролем. В период вегетации яровой пшеницы высокие дозы минеральных удобрений (NPK на 5,0 и 6,0 т/га зерна) существенно усилили процесс минерализации почвенного органического вещества относительно гумусообразования, о чем свидетельствует варьирование коэффициента олиготрофности с 0,5–0,8 до 1,2–1,6 ед. В послеуборочный период данный коэффициент снизился до первоначальных значений. Однако в условиях Западной Сибири это не может оказать положительного влияния на гумусообразование вследствие охлаждения почвы.

Список литературы Влияние минеральных удобрений на микрофлору пахотного чернозема лесостепной зоны Зауралья

- Шерстобитов С.В. Дифференцированное внесение азотных удобрений с использованием систем спутниковой навигации: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. - М., 2015. - 22 с.

- Еремин Д.И. Продуктивность зернового с занятым паром севооборота в условиях Северного Зауралья: дис. … канд. с.-х. наук. - Тюмень, 2002. - 205 с.

- Логинов Ю.П., Казак А.А. Пластичность и стабильность сортов картофеля в лесостепи Тюменской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2017. - № 5 (67). - С. 73-77.

- Fomina M.N. New Generation Varieties of Spring Oats Selected for Areas with the Climate as in Ural, Siberia and the Far East of Russia // International scientific and practical conference "AgroSMART - Smart solutions for agriculture" (Agro-SMART, 2018). - 2018. - Р. 201-205.

- Еремина Д.В. Математическая модель минерального питания яровой пшеницы по результатам многолетних исследований Государственного аграрного университета Северного Зауралья // Вестник КрасГАУ. - 2017. - № 1 (124). - С. 14-19.

- Миллер Е.И., Рзаева В.В., Миллер С.С. Применение органических удобрений на фоне основной обработки почвы при возделывании кукурузы на силос в Западной Сибири // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. - 2019. - № 1. - С. 60-63.

- Моторин А.С., Игловиков А.В. Динамика различных форм азота при проведении биологической рекультивации нарушенных земель в условиях Крайнего Севера // Агропродовольственная политика России. - 2017. - № 12 (72). - С. 88-92.

- Перфильев Н.В., Вьюшина О.А., Майсямова Д.Р. Системы основной обработки и формирование ассоциаций микроорганизмов в темно-серой лесной почве // Достижения науки и техники АПК. - 2015. - Т. 29. - № 10. - С. 16-17.

- Чупрова В.В., Ерохина Н.Л., Александрова С.В. Запасы и потоки азота в агроценозах Средней Сибири. - Красноярск, 2006. - 171 с.

- Еремин Д.И., Попова О.Н. Влияние минеральных удобрений на интенсивность разложения целлюлозы в пахотном черноземе лесостепной зоны Зауралья // Вестник ГАУ Северного Зауралья. - 2016. - № 4 (35). - С. 27-33.

- Майсямова Д.Р. Биологический режим темно-серых лесных почв в процессе сельскохозяйственного использования // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. - 2005. - № 5. - С. 17-23.

- Ульянова О.А., Кураченко Н.Л., Чупрова В.В. Влияние системы удобрения на плодородие чернозема выщелоченного Красноярской лесостепи // Агрохимия. - 2010. - № 1. - С. 10-19.

- Еремин Д.И., Демин Е.А. Агроэкологическое обоснование выращивания кукурузы на зерно в условиях лесостепной зоны Зауралья // Вестник ГАУ Северного Зауралья. - 2016. - № 1 (32). - С. 6-11.

- Котченко С.Г., Груздева Н.А., Еремин Д.И. Динамика содержания различных форм азота в пахотных серых лесных почвах Северного Зауралья // Плодородие. - 2017. - № 4. - С. 39-43.

- Демин Е.А., Фисунов Н.В. Влияние минеральных удобрений и междурядной обработки на урожайность кукурузы в условиях лесостепной зоны Зауралья // Вестник Курганской ГСХА. - 2017. - № 4 (24). - С. 33-35.

- Синявский И.В., Чиняева Ю.З., Калганов А.А. Агроэкологическая и микробиологическая оценка последействия органо-минеральных удобрений, полученных на основе птичьего помета // АПК России. - 2017. - Т. 24. - № 5. - С. 1134-1140.

- Ахтямова А.А. Роль запахиваемой соломы в стабилизации гумусового состояния пахотных черноземов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2018. - № 3 (71). - С. 23-24.