Влияние на формирование репродуктивного здоровья девочек-подростков соматического здоровья их родителей и прородителей

Автор: Фадеева Н.И., Кудинова Е.Г., Болгова Т.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 2 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

С целью оценки влияния здоровья родителей и прародителей на характер становления менструальной функции дочерей обследованы 116 девочек-подростков с нарушениями менструальной функции (основная группа) и 116 девочек-подростков с физиологическим течением пубертата (группа сравнения). Ретроспективный анализ здоровья родителей и прародителей у девочек- подростков показал, что экстрагенитальные заболевания прародителей и родителей прослеживаются как факторы риска нарушений становления репродукции у представителей третьего поколения. Смертность от заболеваний до 60 лет и общая онкологическая заболеваемость у прародителей основной группы были в 4 раза выше, чем в группе сравнения. У родителей девочек основной группы достоверно чаще выявлялись заболевания, ассоциированные с недостаточностью эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем. Репродуктивное здоровье у матерей в основной группе характеризовалось достоверно более высокой гинекологической заболеваемостью. Отягощенность соматического и репродуктивного здоровья матерей явилась фоном для осложнений гестации и формирования перинатальных осложнений у девочек основной группы в 78,4% случаев. Сочетание наследственной недостаточности эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем с перинатальными поражениями клинически манифестировало экстрагенитальными заболеваниями, которые выявлялись у девочек с нарушением становления менструальной функции более чем в два раза чаще, чем у девочек с физиологическим течением пубертата. Высокая экстрагенитальная заболеваемость и нарушение менструальной функции у девочек-подростков свидетельствуют о снижении их репродуктивных возможностей.

Девочки-подростки, нарушение становления менструальной функции, репродуктивное здоровье, экстрагенитальные заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/14918683

IDR: 14918683 | УДК: 618.1:616-053.6

Текст научной статьи Влияние на формирование репродуктивного здоровья девочек-подростков соматического здоровья их родителей и прородителей

ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И ОБЩЕСТВЕННОЕ

ЗДОРОВЬЕ

Н.И. Фадеева, Е.Г. Кудинова, Т.А. Болгова

E-mail: kudinaite@mail.ru

ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ИХ РОДИТЕЛЕЙ И ПРАРОДИТЕЛЕЙ

ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Здоровье репродуктивного потенциала страны, девочек-подростков 15-18 лет, будет определяющим биологическим фактором для решения в ближайшие 10 лет проблемы низкой рождаемости в России [3, 10, 11]. Соматическое и репродуктивное здоровье девочек во многом определяется наследственностью [1,3,5,7]. Особенности течения беременности и родов у матерей являются дополнительными факторами, влияющими на становление основных интегрирующих систем плода: нервной, сердечнососудистой, иммунной и эндокринной [6,8] . Генетические, а также приобретённые плодом в ответ на гормональные и иммунологические нарушения беременной характеристики формируют как соматическое, так и репродуктивное здоровье поколения [2,4,6,7]. Становление менструальной функции является интегрированным показателем состояния соматического и репродуктивного здоровья девочек [6,8,10,11]. Выявление в характеристиках соматического и репродуктивного здоровья родителей и прародителей факторов риска нарушений становления менструальной функции (НСМФ) у дочерей позволит с большей точностью прогнозировать состояние репродуктивного потенциала региона и проводить более ранние и эффективные мероприятия по повышению его качества [1, 7, 9, 11].

Цель исследования: оценить влияние здоровья родителей и прародителей на характер становления менструальной функции дочерей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находились 232 девочки-подростка в возрасте 15-18 лет, проживающих в Ключевском районе Алтайского края. В зависимости от характера становления менструальной функции все девочки были разделены на две группы (рис. 1). В основную группу вошли 116 девочек-подростков с нарушениями становления менструальной функции, представленными гипоменструальным (33,6%) и геморрагическим синдромами (31,9%), а также дисменореей (34,5%). В группу сравнения вошли 116 девочек- подростков с физиологическим течением пубертата.

Обследование девочек проводилось на базе МУЗ ЦРБ Ключевского района и Краевого диагностического центра. Дополнительная информация была

Рис. 1. Дизайн исследования по выявлению факторов риска нарушений становления менструальной функции у девочек в пубертате

получена из амбулаторно-поликлинических карт девочек, их родителей и прародителей, а также из специально разработанных анкет, заполненных девочками и их матерями.

Всем девочкам проводилась оценка физического и полового развития в динамике с 11 до 15 лет. Характер менструальной функции оценивался клинически. Девочкам проводилось исследование органов репродуктивной системы и щитовидной железы методом ультразвукового сканирования на аппарате HAWK-2102 (В-К Medical, Дания).

Оценку соматического и репродуктивного здоровья родителей и прародителей девочек из групп сравнения проводили на основе результатов личных опросов и амбулаторнополиклинической документации.

Статистический анализ данных проводили методом вариационной статистики с использованием для сравнения частот (долей признака) точного критерия Фишера компьютерной программы STATISTICA. Различия частот считались статистически значимыми при достигнутом уровне значимости критерия p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

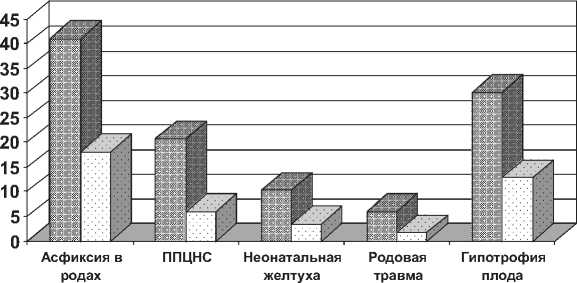

При анализе перинатального анамнеза

Рис. 2. Характеристика перинатальных поражений у девочек в зависимости от характера становления их менструальной функции

Основная группа - девушки с НСМФ

Группа сравнения - девушки с физиологическим пубертатом

системы дыхания

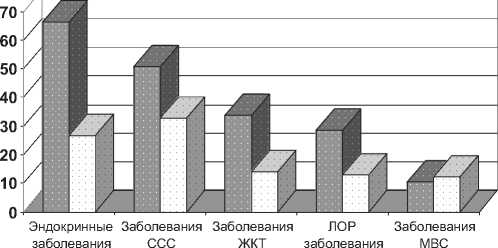

Основная группа - девушки с НСМФ

Группа сравнения - девушки с физиологическим течением пубертата

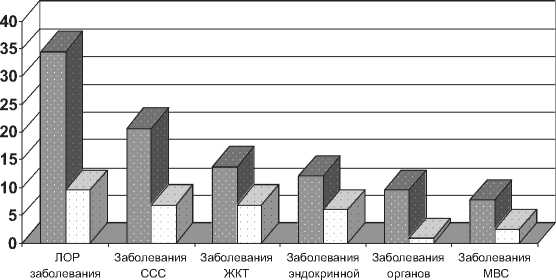

Рис. 3. Экстрагенитальные заболевания у девочек в зависимости от характера становления их менструальной функции

девочек выявлены статистически значимые различия в зависимости от характера становления их менструальной функции (рис.2). Девочки-подростки имели отягощённый перинатальными заболеваниями анамнез в 78,4% случаев в основной группе и только в 29,3% случаев в группе сравнения.

На первом году жизни девочек в основной группе статистически значимо чаще (р<0,05), чем в группе сравнения встречался экссудативно-катаральный диатез (23,3% и 10,3%). В препубертате у девочек основной группы статистически значимо чаще (р<0,05), чем в группе сравнения выявлялись заболевания органов дыхания (79,3% и 55,2%), кожи (49,1% и 34,5%) и нервной системы (30,2% и 6,0%).

Приходу менархе у девочек в группах сравнения сопутствовал дефицит массы тела, который статистически значимо чаще (р<0,05) сочетался с НСМФ (60,3% и 35,3%). У девочек с НСМФ статистически значимо более ранним, чем у девочек с физиологическим течением пубертата, был средний

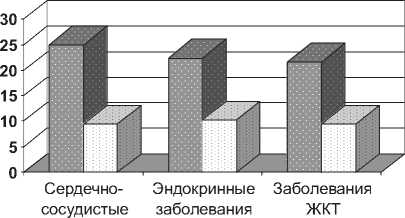

ЛОР заболевания

Заболевания ССС

Заболевания МВС

Заболевания ЖКТ

Эндокринные заболевания

Основная группа - девушки с НСМФ

Группа сравнения - девушки с физиологическим течением пубертата

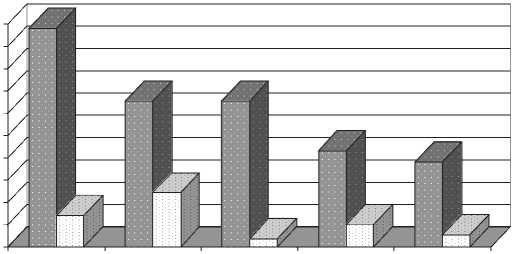

Рис. 4. Экстрагенитальные заболевания у матерей на момент вынашивания дочерей с различным характером становления их менструальной функции

возраст менархе: 12,6 года и 13,1 года (р<0,002). соответственно.

У девочек с НСМФ статистически значимо чаще (р<0,05), чем у девочек с физиологическим пубертатом при эхоскопическом исследовании гениталий выявлялись гипоплазия матки (31,9% и 3,4%), уменьшение

объёма яичников (21,6% и 2,6%) и поликистозные изменения яичников (27,6% и 3,4%).

Экстрагенитальные заболевания в пубертатном периоде (рис.3) у девочек основной группы диагностировались в 70,7% случаев, тогда как у девочек в группе сравнения – только в 31,9% случаев (р<0,05). Наиболее

Основная группа - девушки с НСМФ

Группа сравнения - девушки с физиологическим течением пубертата

При изучении здоровья матерей в группах сравнения прослеживается статистически значимая зависимость между его состоянием и здоровьем их дочерей. На момент вынашивания беременности у матерей основной группы статистически значимо чаще, чем у матерей группы сравнения диагностировались заболевания ЛОР-органов, сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыделительной систем и желудочно-кишечного тракта (рис. 4).

В периоде после рождения дочерей в возрасте до 40 лет у матерей основной группы также статистически значимо чаще, чем в

Рис. 5. Экстрагенитальные заболевания у матерей в репродуктивном возрасте в зависимости от характера становления менструальной функции их дочерей

заболевания

Основная группа - девушки с НСМФ

Группа сравнения - девушки с физиологическим течением пубертата

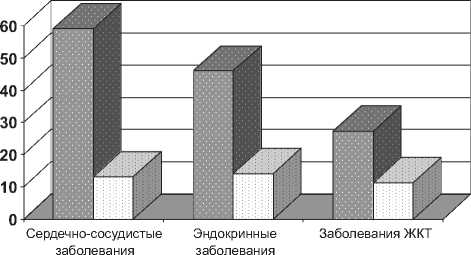

Рис. 6. Экстрагенитальные заболевания в репродуктивном возрасте у праматерей в зависимости от характера становления менструальной функции их прадочерей

Основная группа - девушки с НСМФ

Группа сравнения - девушки с физиологическим течением пубертата

Рис. 7. Экстрагенитальные заболевания в перименопаузе у праматерей в зависимости от характера становления менструальной функции их прадочерей

группе сравнения дополнительно диагностировались экстрагенитальные заболевания (рис. 5). После родов у матерей основной группы эндокринные заболевания выявлялись в три раза чаще, а сердечно-сосудистые заболевания в полтора раза чаще, чем в группе сравнения.

При анализе гинекологических заболеваний в репродуктивном возрасте у матерей в группах сравнения также выявлены статистически значимые различия: воспалительные заболевания (48,3% и 27,6%), нарушения менструальной функции (39,7% и 17,2%) и опухоли яичников (16,4% и 2,6%) выявлялись чаще (р<0,05) в основной группе, чем в группе сравнения.

Акушерский анамнез матерей основной группы чаще (р < 0,05), чем в группе сравнения был отягощен репродуктивными потерями – самопроизвольными абортами и эктопическими беременностями: 39,7% и 14,7% соответственно.

Наличие заболеваний и осложнений во время беременности у матерей оказывает влияние на формирование здоровья их детей. При вынашивании девочек основной группы у матерей чаще (р<0,05), чем в группе сравнения выявлялись гестозы второй половины (48,3% и 34,5%) и анемии беременных (23,3% и 9,5%). Роды у матерей основной группы осложнялись аномалиями родовой деятельности в 61,2% случаев, тогда как в группе сравнения только в 25,9% случаев (р<0,05).

Поскольку формирование здоровья детей зависит от накопления «патологической

выраженными были различия по выявлению заболеваний ЛОР-органов и сердечно-сосудистой системы.

При эхоскопическом обследовании у девочек основной группы статистически значимо чаще (р<0,05), чем у девочек в группе сравнения выявлялись диффузнонеоднородные изменения щитовидной железы (50,0% и 18,1%), функциональные и структурные изменения в бассейне синокаротидных сосудов (19,8% и 3,4%).

доминанты» в генетической программе предшествующих поколений [11], мы проанализировали здоровье не только матерей, но и отцов, а также праматерей и праотцов по материнской линии девочек в зависимости от характера становления их менструальной функции.

У отцов девочек основной группы заболевания бронхо-лёгочной системы (45,7%) выявлялись чаще (р<0,05), чем в группе сравнения (31,0%).

У праматерей в группах сравнения частота и возраст выявления экстрагенитальных заболеваний также различались в зависимости от характера становления менструальной функции их внучек. В репродуктивном возрасте у праматерей основной группы статистически значимо чаще, чем в группе сравнения, дебютировали заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем и желудочно-кишечного тракта (рис. 6). Праматери основной группы, с учётом умерших к моменту проведения настоящего исследования, статистически значимо чаще, чем в группе сравнения имели заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем и желудочно-кишечного тракта (рис.7). Гинекологические заболевания, диагностированные на протяжении жизни праматерей, различались в зависимости от становления менструальной функции их внучек. Нарушения менструальной функции (17,2% и 6,0%) и доброкачественные новообразования репродуктивной сферы (22,4% и 6,9%) выявлялись у праматерей основной группы чаще (р<0,05), чем в группе сравнения. Гинекологические заболевания были поводом для оперативных вмешательств также чаще (р<0,05) у праматерей основной группы (27,6%), чем в группе сравнения (7,8%). На протяжении жизни праматерей девочек с НСМФ было выявлено большее (р<0,05) количество злокачественных заболеваний соматической и репродуктивной сферы: в 26,7% и в 6,9% случаях соответственно.

У праотцов девочек с НСМФ статистически значимо чаще, чем в группе сравнения, были диагностированы заболевания сердечно-сосудистой (77,6% и 38,8%), бронхо-лёгочной (51,7% и 33,6%) и нервной (33,6% и 12,9%) систем. Праотцы основной группы по причинам заболеваний не дожили до 60 лет в 43,1% случаев, тогда как в группе сравнения только в 9,5% случаев (р<0,05).

Ретроспективный сравнительный анализ здоровья родителей и прародителей, а также особенностей экстрагенитальных заболеваний и перинатального анамнеза у девочек-подростков в зависимости от характера становления их менструальной функции позволил нам представить схему формирования в трёх поколениях здоровья репродуктивного потенциала страны на ближайшее десятилетие: Нарушения соматического здоровья прародителей и родителей прослеживаются как факторы риска нарушений становления репродукции у представителей третьего поколения. Заболевания сердечно-сосудистой системы у прародителей, нервной системы у праотцов и эндокринной системы у праматерей выявлялись в основной группе в два раза чаще, чем у прародителей девочек с физиологическим течением пубертата. Несостоятельность иммунитета у прародителей в основной группе характеризовалась наличием бронхо-легочных заболеваний у праотцов и гинекологических воспалительных заболеваний у праматерей, частота которых более чем в два раза превышала таковую в группе сравнения. Интегральными показателями 48

снижения соматического здоровья у прародителей основной группы, которые в четыре раза превышали аналогичные показатели у прародителей в группе сравнения, явились: у праотцов – смертность до 60 лет от заболеваний, а у праматерей – общая онкологическая заболеваемость. У отцов девочек основной группы заболевания бронхо-легочной системы выявлялись в полтора раза чаще, чем в группе сравнения. У матерей девочек основной группы заболевания эндокринной системы, ЛОР-органов и желудочнокишечного тракта выявлялись более чем в два раза чаще, а сердечно-сосудистые заболевания в полтора раза чаще, чем в группе сравнения.

Во время беременности частота выявлений заболеваний у матерей в группах сравнения ещё более различалась. Репродуктивное здоровье у матерей в основной группе характеризовалось статистически значимо более высокой гинекологической заболеваемостью. У матерей девочек основной группы нарушения менструальной функции выявлялись в два раза чаще, а воспалительные заболевания в полтора раза чаще, чем у матерей девочек группы сравнения. В анамнезе матерей девочек с НСМФ репродуктивные потери отмечались более чем в два раза чаще, чем в группе сравнения. Общей особенностью здоровья родителей и прародителей девочек с НСМФ, по сравнению с таковым в группе девочек с физиологическим течением пубертата, являлась несостоятельность интегрирующих систем организма: эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой. Отягощенность здоровья матерей в основной группе несостоятельностью эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем привела к статистически значимо более осложненному, чем в группе сравнения, течению беременности и родов. Негативное влияние на фето-плацентарный комплекс соматических заболеваний и гестационных осложнений у матерей явилось причиной развития перинатальных осложнений у девочек основной группы в 78,4% случаев, тогда как в группе сравнения эти осложнения отмечены почти в три раза реже.

Таким образом, у девочек-подростков с нарушением становления менструальной функции сочетание наследственно обусловленной недостаточности эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем с последствиями перинатальных поражений клинически манифестирует экстрагенитальными заболеваниями, которые выявляются у них более чем в два раза чаще, чем у девочек с физиологическим течением пубертата. Высокая экстрагениталь-ная заболеваемость и нарушение менструальной функции у девочек-подростков свидетельствуют о снижении их репродуктивных возможностей. Активация диагностических, профилактических и лечебных мероприятий на этапе планирования беременности у женщины с нарушением становления менструальной функции в анамнезе представляется реальным путём повышения её репродуктивных возможностей.

Список литературы Влияние на формирование репродуктивного здоровья девочек-подростков соматического здоровья их родителей и прородителей

- Зуева Г.П. Прогнозирование и профилактика нарушений репродуктивного здоровья девочек-подростков, рождённых женщинами с гипоталамическим синдромом//Автореф.дисс…. канд. мед. наук. -Барнаул, 2004. -22 с.

- Казначеев В.П., Ладунова Е.В., Селятицкая В.Г. Гормональные механизмы влияния медико-социальных факторов на репродуктивную систему у девушек-подростков//Бюллетень СО РАМН. -2004 -№ 1. -С. 21-26.

- Кулаков В.И., Богданова Е.А. Руководство по гинекологии детей и подростков. -Москва, 2005. -С. 42-54.

- Михеенко Г.А., Баженова Е.Г. Условия формирования первичной дисменореи у подростков//Акушерство и гинекология. -2006. -№ 3. -С. 23-26

- Папонов В.Д., Папонов В.В., Байдакова Г.В. Аномальные проявления генетического аппарата человека при патологии и перспективы совершенствования лечения заболеваний различной этиологии//Терапевтический архив.-2004. -№ 1. -С. 82-87.

- Петерсон В.Д., Рябиченко Т.И, Гаузер В.В. Взаимосвязь заболеваний женщин во время беременности с нарушениями здоровья детей на этапах онтогенеза//Бюллетень СО РАМН. -2003. -№3. -С. 68-72.

- Радзинский В.Е., Запертова Е.Ю., Мисник В.В. Генетические и иммунологические аспекты привычного невынашивания беременности//Акушерство и гинеология. -2005. -№6. -С. 24-29.

- Самородинова Л.А., Уквальберг М.Е., Романов А.Ф. Особенности становления гипофизарно-гонадных отношений у девушек, родившихся с крупной массой тела//Акушерство и гинекология. -2001. -№1.-С. 29-32.

- Толкач Н.С. Яковлева Э.Б. Профилактика нарушения менструальной функции у девочек, рождённых матерями с преэклампсией//Здоровье женщины.-2003. -№3. -С. 88-90.

- Уварова Е.В. Репродуктивное здоровье девочек России в начале 21 века//Акушерство и гинекология. -2006. -Приложение. -С. 26-30.

- Ушакова Г.А., Елгина С.И., Назаренко М.Ю. Репродуктивное здоровье современной популяции девочек//Акушерство и гинекология. -2006. -№1. -С. 34-39.