Влияние на качество отбираемой воды нестационарности скоростного режима водного объекта при наличии в нем плотностной стратификации

Автор: Любимова Татьяна Петровна, Лепихин Анатолий Павлович, Паршакова Янина Николаевна, Богомолов Андрей Владимирович, Ляхин Юрий Сергеевич

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 2 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты натурных измерений и численного моделирования аспектов формирования качества воды в реке Каме (в Камском водохранилище), используемой промышленными предприятиями города Березники с целью технического водоснабжения. В летний период возникают значительные риски при обеспечении устойчивости водоснабжения. Традиционно считается, что в период зимней межени, при прохождении по руслу меньших объемов воды, эти риски также должны возрастать. Однако, как показывают материалы ведомственного мониторинга, а также выполненные натурные исследования, в зимний период наблюдается устойчивое функционирование технических водозаборов из реки Камы. Обнаружено, что в летний период, когда данный участок реки находится в подпоре от Камской ГЭС и скорости течений снижаются, формируется вертикальная стратификация водных масс, уменьшающая водопользование из придонной области. В зимний же период, при понижении уровня воды в водохранилище, на этом участке русла имеют место типичные речные условия, для которых свойственны более высокие скорости течения, а также интенсивное вертикальное перемешивание водных масс. Вследствие этого улучшаются потребительские свойства воды, необходимые для устойчивого водоснабжения. Результаты численного моделирования качества воды, проведенного в рамках трехмерной модели, подтвердили сделанное заключение. Показано, что если в точке амплитуда скорости течения меняется со временем гармонически, то концентрация соли в этой точке также подчиняется гармоническому закону, но в противофазе относительно скорости.

Водные объекты, моделирование качества воды, вертикальная стратификация водных масс, сезонная динамика

Короткий адрес: https://sciup.org/143178780

IDR: 143178780 | УДК: 532.5:556.18 | DOI: 10.7242/1999-6691/2022.15.2.10

Текст научной статьи Влияние на качество отбираемой воды нестационарности скоростного режима водного объекта при наличии в нем плотностной стратификации

Сегодня во многих регионах мира остро стоит проблема обеспечения населения и промышленности водой необходимого качества. Ее решение является актуальной и непростой задачей. Качество вод поверхностных водных объектов формируется совокупностью большого количества как природных, так и антропогенных факторов и часто бывает существенно неоднородным не только по акватории, но и по глубине [1–5]. В настоящее время в литературе имеется большое количество работ, посвященных построению моделей качества воды, решению задач оптимального управления водными ресурсами и созданию интегрированного алгоритма для улучшения состояния окружающей среды [2–6].

Действующая система правил отведения сточных вод в водотоки–приемники основана на базовом допущении, что при постоянных параметрах сброса содержание загрязняющих веществ в контрольном створе определяется расходом водотока–приемника: чем больше расход, тем значительнее разбавляются отводимые стоки и, соответственно, снижается уровень загрязнения в контрольном створе и уменьшается риск возникновения нештатных экстремальных ситуаций. Для регламентации деятельности по водоотведению было введено понятие минимального расчетного расхода воды, под которым понимается минимальный месячный расход в течение года при 95%-ной обеспеченности [7].

На основе данного понятия устанавливаются нормативы допустимых сбросов. Таким образом, если при минимальных расчетных расходах воды будут выполняться нормативные требования к ее качеству, то эти требования гарантировано будут соблюдаться и при больших расходах.

На реках в средней полосе России и на территории Урала минимальные расходы воды характерны для периода зимней межени. Однако в ряде ситуаций, имеющих важное практическое значение и существенно влияющих на оценку устойчивости, надежности функционирования систем водоснабжения крупных промышленных центров, действующая система правил отведения сточных вод в водотоки соблюдается не полностью. В работах [8–12] рассматриваются особенности формирования техногенных нагрузок и устойчивость функционирования Камского водохранилища как важнейшего источника технического водоснабжения промышленных предприятий города Березники. В [13, 14] на основе материалов натурных наблюдений показано, что в летний период, при расходах воды в реке Каме 350–450 м3/с, могут иметь место превышения нормативных требований к качеству воды на глубинных водозаборах, обусловливаемые формированием вертикальной стратификации водных масс. В то же время, согласно принципу нормирования сброса сточных вод, в зимний период, при меньших расходах воды (около 200–250 м3/с), казалось бы, должны увеличиваться риски снижения устойчивости технического водоснабжения. Однако анализ материалов ведомственного мониторинга качества забираемой воды свидетельствует о надежности функционирования в зимний период системы технического водоснабжения из реки Камы. При этом следует отметить, что в зимний период происходит сработка водохранилища (снижение уровня воды) на 6–7 м, а его гидрологический режим на участке исследований трансформируется в типичные речные условия, характеризующиеся более высокими скоростями течений и значительно меньшими глубинами.

В связи с этим возникает принципиальный вопрос: почему при бóльших расходах воды, при ее более высоких уровнях, наблюдаемых в теплый период в Камском водохранилище в районе Березников, риски забора воды ненормативного качества на глубинных водозаборах больше, чем в зимний период? Для получения ответа и для обеспечения устойчивости технического водоснабжения промышленных предприятий Березников в зимний период в 2022 году выполнен комплекс натурных полевых исследований и вычислительных экспериментов по распределению гидравлических и гидрохимических показателей по акватории рассматриваемого водного объекта.

-

2. Материалы и методы

2.1. Натурные измерения

Рис. 1. Схема расположения контрольных вертикалей на реке Каме в районе города Березники

Внимание к обозначенной выше проблеме в корне изменилось после аварийной ситуации в июле 2021 года [3], когда на несколько дней остановилось водоснабжение крупного промышленного комплекса в городе Березники. В результате была разработана специальная программа исследований, включающая в себя регулярные наблюдения как непосредственно в акватории водохранилища, так и на отдельных технических водозаборах. Как известно, удельная электропроводность воды тесно связана с ее общей минерализацией и в первую очередь — с содержанием хлоридов. Поскольку основным ингредиентом, лимитирующим качество воды на рассматриваемом участке Камского водохранилища, является хлорид–ион, то на водозаборах стал контролироваться данный показатель. В настоящее время имеется целая линейка сертифицированных приборов, позволяющих оперативно и с большой надежностью выполнять измерения удельной электропроводности воды с учетом ряда «мешающих» факторов, в том числе температуры воды. Оценка изменения величины общей минерализации, как по акватории контрольного участка водохранилища, так и по глубине, проводилась с использованием данного показателя. Общая протяженность исследуемого участка составляла около 7 км. Распределение на нем контрольных вертикалей показано на рисунке 1.

Таблица 1. Метеорологические и гидрологические характеристики, наблюдаемые в даты проведения полевых работ на Камском водохранилище в районе г. Березники

|

Дата |

Скорость ветра, м/c |

Направление ветра |

Расход воды в реке Каме (пос. Тюлькино, Пермский край), м3/с |

|

13.05.2021 |

1 |

юго–юго-западный |

5708 |

|

18.06.2021 |

2–3 |

северо–северо-западный |

486 |

|

20.07.2021 |

2–3 |

южный |

412 |

|

10.08.2021 |

2 |

северный |

525 |

|

31.08.2021 |

1 |

северо–северо-восточный |

366 |

|

13.09.2021 |

2 |

юго–юго-западный |

603 |

В теплый период измерения удельной электропроводности и отбор проб воды на вертикалях осуществлялись ежемесячно. Интервал измерений по глубине принимался равным 1 м при незначительных вертикальных градиентах и уменьшался до 0,5 м в зонах с заметной вертикальной неоднородностью. Некоторые метеорологические и гидрологические характеристики, полученные при выполнении полевых работ, представлены в таблице 1.

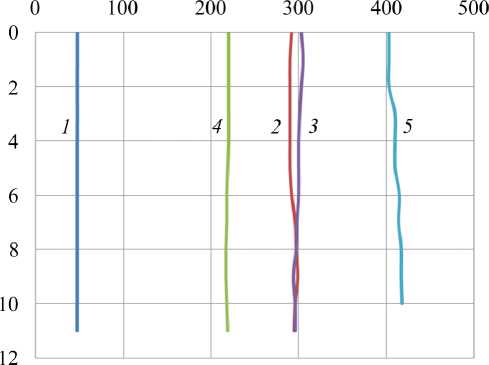

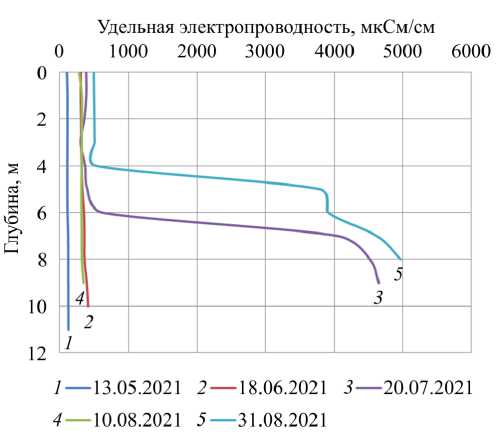

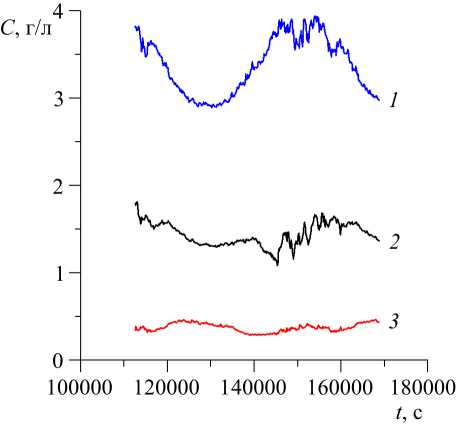

Как показали измерения, в день прохождения волны весеннего паводка (13.05.21, расход воды 5708 м3/с) наблюдаемые значения удельной электропроводности были минимальными по сравнению с другими датами полевых измерений и равномерно распределялись по глубине водохранилища. Данный результат объясняется высокой долей слабоминерализованного поверхностного стока в формировании весеннего половодья, а также значительной интенсивностью вертикального перемешивания водных масс. В период летне-осенней межени, при существенно меньшем расходе воды ( Q ~350 - 650 м3/с), ситуация иная. Если на верхних — «фоновых» — вертикалях, расположенных около автомобильного моста через реку Каму в городе Березники (вертикали 3, 4) наблюдается однородность водных масс по глубине (Рис. 2 а ), то на вертикалях, прилегающих к основному выпуску сточных вод в городе Березники (ООО «СТОК»), фиксируется значительная вертикальная неоднородность, что связывается с низкой эффективностью рассеивания действующего водовыпуска (Рис. 2 б ).

а

Удельная электропроводность, мкСм/см

б

1 — 13.05.2021 2 — 18.06.2021 3 —20.07.2021 4 — 10.08.2021 5 —31.08.2021

Рис. 2. Распределение удельной электропроводности воды по глубине: на вертикали 4 ( а ) и на вертикали 18 ( б )

В то же время наличие устойчивой стратификации на вертикалях, расположенных на значительном расстоянии от данного водовыпуска, требует проведения дополнительных специальных исследований. В работе [2] показано, что важную роль в формировании загрязнения водных масс Камского водохранилища на участке Соликамско–Березниковского промышленного узла играют диффузные источники. Высокоминерализованные воды при поступлении в Камское водохранилище могут создавать в его придонной области локальные зоны повышенной минерализации. В водном объекте образуется устойчивая плотностная стратификация [3], если плотностное число Фруда

Fr = V 2/(( А р/р ) • g • h )

имеет значение, меньшее единицы. Здесь: Ар/р — относительная разность плотностей водных масс; h — характерная глубина положения границы раздела водных масс разной плотности; g — ускорение сводного падения; V — характерная скорость течения. При этом необходимо учитывать, что при малых значениях скорости плотность воды линейно связана с минерализацией.

Характерной особенностью рассматриваемого участка Камского водохранилища является то, что он находится в зоне переменного подпора от Камской ГЭС, соответственно, его гидродинамический режим определяется не только расходами самой реки Камы, но и работой ГЭС.

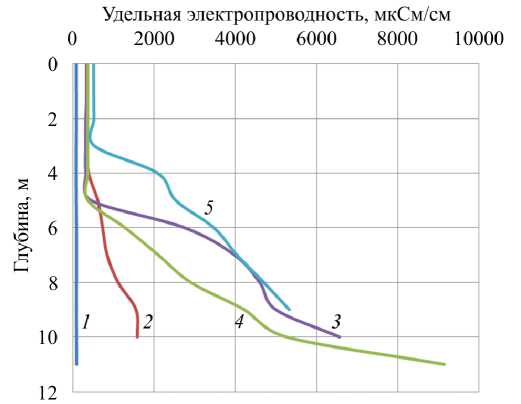

Ближайший гидрологический пост, на котором осуществляются регулярные гидрометрические наблюдения за расходами воды, расположен на 70 км выше участка проведения измерений — около поселка Тюлькино Пермского края. Необходимо отметить, что в исследуемый период летней межени (с середины июня до начала сентября 2021 года) фиксируемый расход воды изменялся здесь в достаточно узком диапазоне: 350 ≤ Q ≤ 700 м3/с (Рис. 3).

Рис. 3. Динамика расходов воды в реке Каме у поселка Тюлькино

Рис. 4. Распределение удельной электропроводности воды по глубине на вертикали 10

Непосредственно на гидрологическом посту в городе Березники проводятся регулярные измерения только уровней воды. В связи с этим принципиальный интерес представляет вертикальная структура полей удельной электропроводности и, соответственно, общая минерализация воды на вертикалях, расположенных значительно выше по течению от выпуска сточных вод ООО «СТОК». В качестве характерной можно рассмотреть вертикаль 10, находящуюся на ~2,3 км выше выпуска сточных вод ООО «СТОК», то есть в непосредственной близости от водозабора Акционерного общества «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ»). Как следует из рисунка 4, в отдельные дни, а именно 20.07.21 и 31.08.21, наблюдалась существенная стратификация водных масс в районе данной вертикали. В то же время 18.06.21, 10.08.21 и 13.09.21, когда расходы воды были в ~1,5–2 раза больше, вертикальная неоднородность водных масс здесь не зафиксирована (Табл. 1).

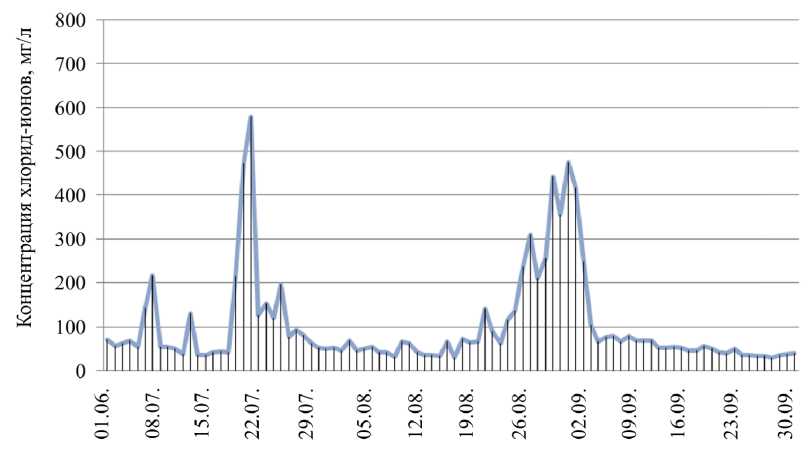

Перестройка вертикальной структуры водных масс с формированием зон повышенной минерализации в придонной области наглядно отражается в материалах контроля качества забираемой воды на водозаборе АО «БСЗ», проводимого с частотой отбора проб 4 раза в сутки (Рис. 5). Так, на данном водозаборе отбор воды производился с придонного горизонта. В периоды, когда имела место вертикальная стратификация водных масс, содержание хлоридов в отбираемой воде значительно увеличивалось.

Рис. 5. Динамика содержания хлоридов на глубинном водозаборе АО «БСЗ» в июле–сентябре 2021 года

Колебания уровня воды реки Камы (Камского водохранилища) в годовом разрезе могут достигать 6–7 м. Поэтому для обеспечения устойчивого водоснабжения многие промышленные водозаборы имеют на оголовках глубинные водозаборные окна. В условиях летне-осенней межени значительная вертикальная неоднородность водных масс очень серьезно влияет на устойчивость работы всей системы технического водоснабжения города Березники.

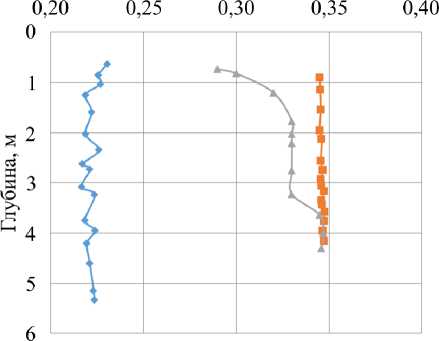

Комплекс полевых работ также был проведен в зимний период, при малых расходах и низких уровнях воды в Каме. Результаты измерений показали, что в этот период года на рассматриваемом участке водотока происходит активное вертикальное перемешивание водных масс; формирование зон с повышенной плотностью, представляющих основную угрозу устойчивости технического водоснабжения, не наблюдается (Рис. 6 а ).

а

Удельная электропроводность, мСм/см

Автомобильный мост (вертикаль № 4)

“■“вдзб АО "БСЗ" (вертикаль № 10)

вдзб филиала "Азот" АО "УРАЛХИМ" (вертикаль № 13)

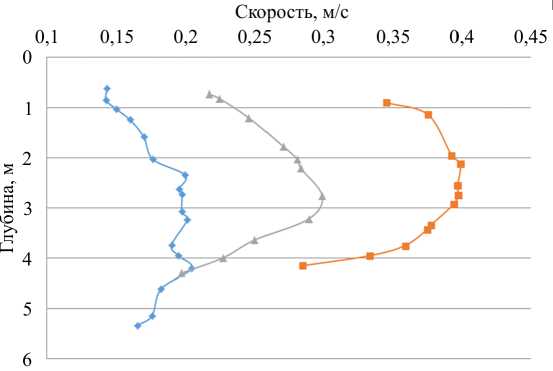

Рис. 6. Распределение удельной электропроводности ( а ) и скоростей по глубине потока ( б) на контрольных вертикалях

Расходы воды в Каме в районе Березников во время проведения зимнего этапа исследований составляли около 250 м3/с, что существенно меньше, чем в теплый период года. Распределение скоростей течений по глубине представлено на рисунке 6 б . Эти результаты характерны для зимнего периода: максимальные скорости находятся не на поверхности по причине сплошного ледяного покрова, который создает дополнительное сопротивление в приповерхностном слое. Увеличение скоростей потока на участке от автомобильного моста до вертикали, расположенной вблизи водозабора филиала «Азот» «ОХК «УРАЛХИМ», связано с изменением морфометрических параметров водотока: площадь живого сечения в окрестности данной вертикали уменьшается. В рассматриваемых условиях формируется значительное вертикальное перемешивание водных масс. Никакой угрозы устойчивости технического водоснабжения не наблюдается.

-

2.2. Математическая модель

Поскольку изучаемому водному объекту свойственна существенная пространственная неоднородность, задача решалась в 3D постановке. Расчеты проводились в рамках нестационарной изотермической задачи. Рассматривалась квадратичная зависимость плотности воды ρ от концентрации примеси c : р = р ° ( 1 + Ac + Bc 2 ) ; концентрация примеси определялась как массовая доля вещества, потому являлась величиной безразмерной. Перепад плотности по глубине, при заданной связи с концентрацией, достигал 10%. График р ( c ) строился на основе лабораторных экспериментов с калийными рассолами, для которых р ° = 999,99 кг/м 3 ; A = 0,668; B = - 0,123 - 10 - 3 . В качестве начальных данных брались нулевая концентрация примеси во всем объеме и скорость основного течения, равная скорости на входе в расчетную область. Для проведения вычислений использовался метод конечных объемов. Расчетная область разбивалась на ячейки со сгущением к нижней границе — дну реки.

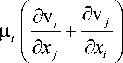

Численное моделирование распространения рассолов в реке проводилось в рамках трехмерного нестационарного изотермического подхода. Расчеты выполнены на основе ( к -е ) модели, описывающей турбулентное перемешивание [16]. Уравнения баланса массы и импульса имели вид:

5р + d t

^(pv) = °, дx,

d / z d / \ dp d Г f Sv, Svj 2

(pvi) +(pvivj ) =+ц +5

di dxj * dx, dxj ^5xj dxi 3

S

+-- dxj

—

2 f i dvt I

-I p k + ц— 15 у

3 I d x , J

+ P g i .

Уравнения (1) и (2) содержат следующие обозначения: t — время; v i — компоненты скорости

(в декартовых координатах); x и y — горизонтальные декартовы координаты (основной поток направлен вдоль x); z — вертикальная координата; ц — кинематическая вязкость жидкости; 5j — символ Кронекера. Турбулентная вязкость цt является функцией турбулентной кинетической энергии к и скорости ее диссипации е : цt = p Cц k2 /е , где Cц — константа.

Уравнения для нахождения турбулентной энергии и скорости ее диссипации записывались в виде:

I" („ к pA („ k v , )

d f ц J d k — I ц + - t - I— S xj ( о к J S xj

d

A( pe ) + A( pe v, ) = A I d t ’ d x i * ’ d xj |J

+ G k + G b

б

, P t I de e ц ++ C Gl.

O e jS xj J *E к k

k

—

— р е ,

el C 2 eP , .

k

В уравнениях (3) и (4) имеют место обозначения: Gk = цtSt2 — генерация турбулентной кинетической энергии за счет среднего градиента скорости, где St = 2SSij Sij — норма тензора средней скорости деформации потока,

Su = 1

ij 2

f d v , d v , |

+

I d x i d xj J

;

Pr t

турбулентное число Прандтля; C 1 e , C 2 e , о k , oe —

-

- - m r gj (P t /P ) 5P

константы; в уравнении для турбулентной кинетической энергии (3) член Gb = — --описывает

Pr t dxj генерацию турбулентной энергии за счет сил плавучести в поле силы тяжести. В случае устойчивой плотностной стратификации, то есть -^ < 0, вектор ускорения свободного падения g направлен dx 3

вертикально вниз. Тогда вышеуказанный член является отрицательным, что означает уменьшение турбулентной кинетической энергии вследствие плавучести.

Адекватность ( к — е ) модели турбулентности проверялась тестовыми расчетами с использованием модели более высокого порядка — модели Рейнольдса, в которой решалось семь дополнительных уравнений для напряжений Рейнольдса. Обнаружено, что для различных аппроксимирующих расчетную область сеток отличие в полученных данных составляет менее 5% для интегральных значений компонентов скорости в различных сечениях.

Уравнение переноса примеси записывалось в виде:

—(p c ) + V- ( p v c ) = — V- J .

В уравнении (5) приняты обозначения: V — оператор набла; J — вектор диффузионного потока примеси, определяемый выражением

J = —p ( D m + D t ) V c ,

где Dm — коэффициент молекулярной диффузии, Dt — эффективный коэффициент турбулентной диффузии, связанный с турбулентной вязкостью ц t соотношением D t = ( ц t /p ) /Sc t , здесь Sc t — турбулентное число Шмидта.

Граничные условия для уравнений (1)–(6) на разных границах системы были следующими:

-

– на твердых границах ставились условие прилипания и условие нулевого потока массы (дно и берег реки):

V x = v y = v z = 0,

^C = 0; d n

– на входе в расчетную область задавалась скорость основного потока (вектор скорости потока окружающей среды перпендикулярен входной границе U = { U , 0, 0 } ); концентрация считалась равной фоновой концентрации загрязняющего вещества в воде:

v x = U , v y = 0, v z = 0, c = c о ;

– верхняя граница области, соответствующая свободной поверхности жидкости, полагалась недеформируемой; на ней отсутствовали нормальная компонента скорости, касательные напряжения и поток примеси:

dv dv dv Qy

( vn ) = 0, ^ v x = о, .,x = 0, £c = о; (10)

dx dx dx dx dn zx zy

– условия на выходе из вычислительной области заключались в соблюдении баланса массы:

^ P v n dS -f P v out dS = 0 . S in S out

Используемые в уравнениях (1)-(6) параметры Pr t , Sc t , G 1 e , C 2 e , C ц , a k и aE являются эмпирическими константами. Их значения брались из работы [4]: Pr t = 0,85, Sc t = 0,7, C 1 E = 1,44, C 2 e = 1,92, C ц= 0,09, a k = 1,0 и aE = 1,3. Кинематическая вязкость принималась равной p = 9,34 - 10 - 7 м2/с, коэффициент молекулярной диффузии составлял D = 1,0 - 10 — 9 м2/с. Для пространственной дискретизации уравнений применялась разностная схема второго порядка точности. Временная эволюция моделировалась с использованием явной схемы второго порядка аппроксимации.

2.3. Численная модель. Геометрия и сетка

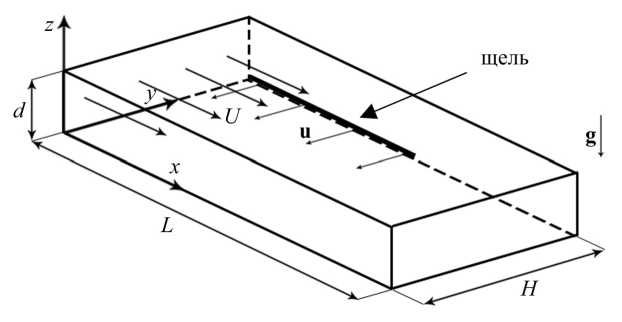

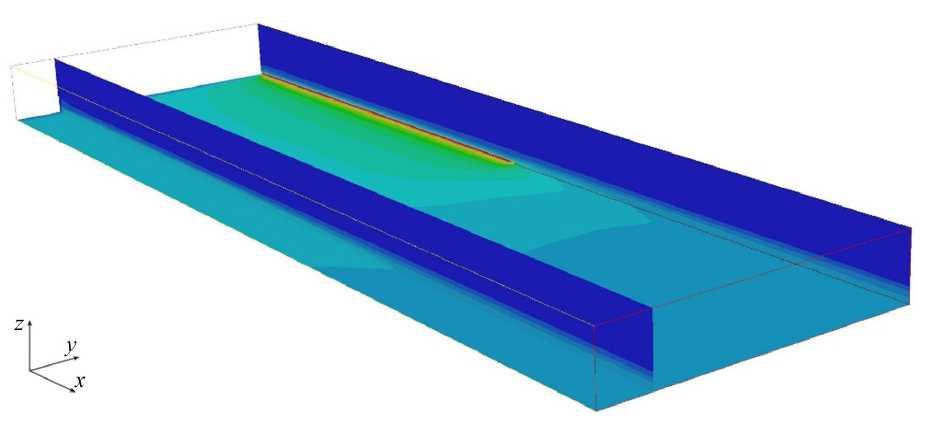

Рис. 7. Геометрия расчетной области, содержащей водовыпуск в виде расположенной вблизи дна щели

3. Результаты

Трехмерное численное моделирование включало два этапа. На первом этапе исследовались условия, при которых в придонную область постоянно поступают загрязняющие вещества. Конфигурация зоны загрязнения приведена на рисунке 7. Она представляла собой прямоугольный параллелепипед размерами H = 60 м по ширине, L = 200 м по длине и d = 12 м по глубине. Глубина выбиралась в соответствии со средними характеристиками участка, содержащего предполагаемую область фильтрационных разгрузок. Расчетная область располагалась вблизи контрольной вертикали 8, показанной на рисунке 1, и содержала источник загрязнения у дна вдоль левого берега реки Камы в виде прямоугольной щели высотой h = 0,5 м и длиной l = 100 м. Из щели с постоянной скоростью u поступал рассол с массовой концентрацией C0. Скорость поступления вычислялась исходя из того, что, как указывалось ранее [14], расход таких рассолов составляет q ~ 30 кг/с. Скорость основного потока на первом этапе полагалась постоянной и равной U = 0,1 м/c. На втором этапе, после достижения установившегося поля концентрации, исследовалось влияние нестационарности скоростного потока. Изменение скорости задавалось в виде гармонического закона. Течение являлось турбулентным и характеризовалось числами Рейнольдса порядка 106.

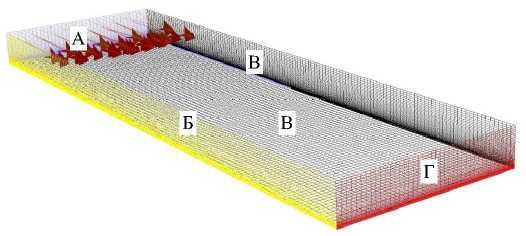

Расчетная область разбивалась на ячейки со сгущением вблизи выпускного отверстия (Рис. 8). На нижней границе поверхностных вод (на дне реки) использовались элементы небольших размеров для разрешения источника примеси, имеющего малый вертикальный размер. Сетка, аппроксимирующая источник примеси, содержала 6 узлов по вертикали. Число узлов по горизонтали принималось равным

Рис. 8. Расчетная сетка исследуемой области: на входе построены векторы скорости движения воды; граница Б, соответствующая среднему сечению реки, параллельна береговой лини; В – твердые границы (дно, берег); Г – выход

164×64, по вертикали 45, общее число узлов составляло 472320. Пространственный шаг имел размеры: минимальный 0,001 м, максимальный 2 м. Элементы с минимальной площадью 1,0 - 10 " 6 м 2 находились вблизи источника сброса, а с максимальной площадью 0,1 м2 у поверхности воды вдали от щели.

Плотностная стратификация обуславливается совокупностью источников поступления загрязняющих веществ и гидродинамическими факторами, определяющими интенсивность вертикального перемешивания водных масс. Высокоминерализованные воды при поступлении в Камское водохранилище в зависимости от гидродинамики потока могут или создавать в придонной области локальные зоны повышенной минерализации, или равномерно распределяться по всему поперечному сечению потока. Участок реки Камы в районе города Березники в теплый период находится в зоне подпора от Камской ГЭС с нормальным подпорным горизонтом 108,5 м в Балтийской системе отсчета высот [11]. Соответственно, гидравлические характеристики потока — уровень воды, скорость течения, в первую очередь зависят от режима работы данного гидроузла. При относительно малых расходах сброса воды через плотину Камской ГЭС, как показывают результаты вычислительных экспериментов и материалы натурных наблюдений, скорости течения могут значительно снижаться, и тем самым создаются условия для вертикальной стратификации водных масс. Последняя играет ключевую роль в нарушении устойчивости технического водоснабжения из глубинных водозаборов в теплый период.

Приведенный пример достаточно наглядно демонстрирует, что в зонах активного техногенеза традиционные подходы к регламентации техногенных воздействий часто оказываются некорректными. Как и в рассмотренном примере, необходимо учитывать не только расход воды, но и скорость течения, глубину водотока, то есть факторы, влияющие на интенсивность вертикального перемешивания водных масс.

Интегральным параметром, определяющим устойчивость границы раздела водных масс, является число

Ричардсона

Г 1 др)р V ) Ri = g | II—- I

(р д z )( д z )

[3, 5], где р — плотность воды, кг/м3, g — ускорение свободного

падения, м/с2, Vx — скорость продольного течения, z — координата по глубине потока, и непосредственно связанное с ним плотностное число Фруда Frp, характеризующее устойчивость к развитию турбулентности в сдвиговом потоке.

В общем случае плотность воды зависит от совокупности трех факторов: минерализации воды, температуры воды, содержания взвешенных наносов. Однако в обсуждаемой задаче формирования качества воды в Каме у Березников, когда содержание взвешенных наносов в потоке весьма мало, а температура воды достаточно равномерна по глубине, определяющим фактором является минерализация воды.

На первом этапе численного моделирования рассматривалось стабильное поступление рассола с концентрацией 100 г/л из линейного придонного источника для случая, когда скорость реки Vx была постоянна и равнялась 0,1 м/c. Нестационарная задача решалась до получения установившегося течения и не меняющегося со временем распределения концентрации примеси. На рисунке 9 представлено вычисленное поле концентрации примеси на дне и в вертикальных сечениях, отвечающих значениям координаты y , соответственно, 10 и 60 м. Видно, что по вертикали вода чистая, без примеси, поле же концентрации в придонной области существенно неоднородно; область повышенной минерализации воды расположена вблизи источника примеси и охватывает значительные участки дна вдоль левого берега.

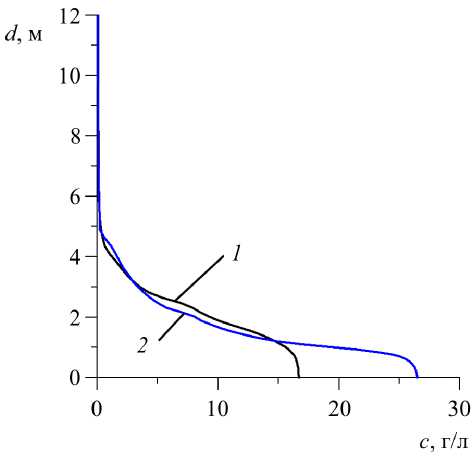

На рисунке 10 приведены распределения концентрации по двум контрольным вертикалям, находящимся на расстоянии у = 30 м от берега и в 90 м друг от друга. Распределения концентрации демонстрируют значительную вертикальную неоднородность и наличие ярко выраженного скачка концентрации. Слой скачка наблюдается во всей расчетной области на одной и той же глубине (4 м от дна реки). Линия 2 показывает распределение концентрации примеси по вертикали с горизонтальными координатами x = 100 м у = 30 м; вертикаль расположена на расстоянии, соответствующем длине источника примеси. Линия 1 соответствует распределению концентрации в 190 м от входа в расчетную область — по вертикали с горизонтальными координатами x = 190 м, у = 30 м. Распределение концентрации примеси с удалением от источника рассолов не влияет ни на уровень, ни на положение слоя скачка; при этом изменяется максимальное значение концентрации примеси, которое наблюдается

Рис. 9. Поле концентрации примеси (в г/л) от щелевидного источника загрязнения длиной l = 100 м и высотой h = 0,5 м расположенного вдоль берега возле дна реки

на дне реки. Динамика распространения рассола такова, что после расстояния в 150 м от входа в изучаемую область распределение концентрации примеси по глубине остается тем же, и ему отвечает линия 2 на рисунке 10.

Рис. 10. Распределение концентрации примеси по глубине на расстоянии y = 30 м от берега; линия 1 соответствует вертикали в 100 м от начала расчетной области, линия 2 – вертикали в 190 м

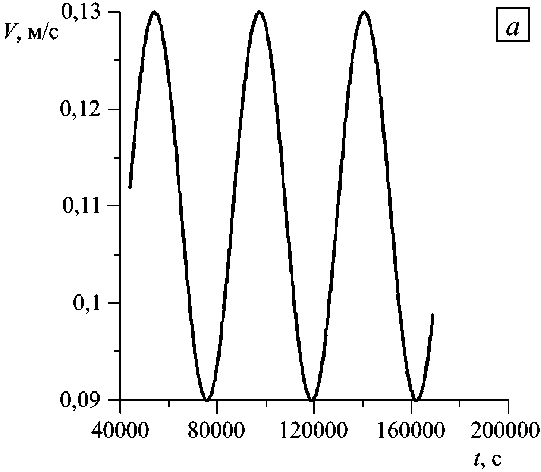

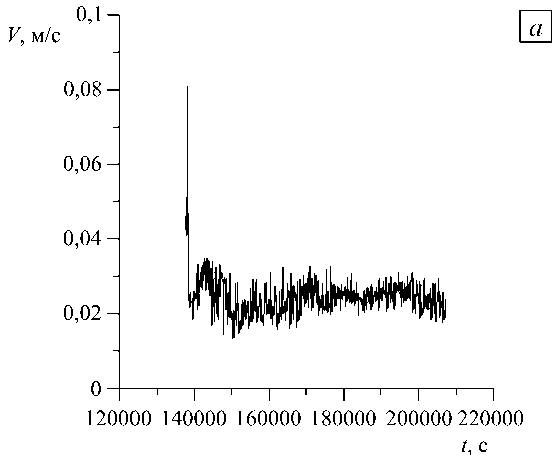

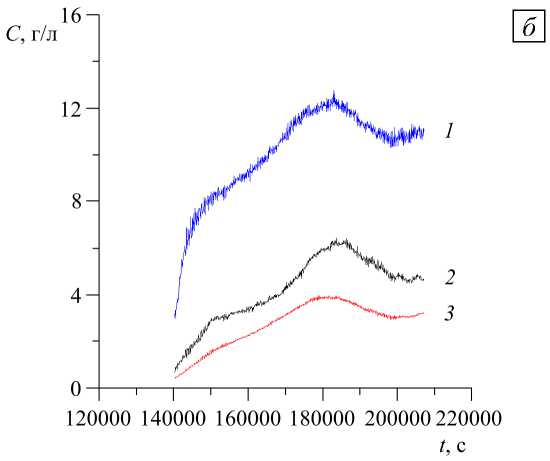

После нахождения, как оказалось, постоянного во времени поля концентрации примеси и скорости течения в рассматриваемой области проводился вычислительный эксперимент по исследованию влияния величины скорости основного потока на распределение примеси и поведение слоя скачка концентрации соли. Установившееся решение было получено за 41760 с (11,6 ч) расчетного времени. Далее скорость на входе задавалась в виде гармонического закона, показанного на рисунке 11 а .

Изменение концентрации примеси в точке, расположенной вблизи выхода из расчетной области и на глубине слоя скачка, представлено на рисунке 11б (см. линию 1). Для оценки в этой же точке влияния величины скорости на характер концентрации примеси добавлена зависимость от времени амплитуды скорости (см. Рис. 11б, кривая 2). Видно, что концентрация также подчиняется гармоническому закону, но ведет себя в противофазе скорости. Когда скорость потока увеличивается, концентрация примеси снижается и, наоборот, минимумам скорости отвечают максимальные значения концентрации.

Рис. 11. Временная динамика в точке с координатами примеси (линия 1 ) и амплитуды скорости ( 2 ) ( б )

б

(190, 30, 3) м скорости основного потока ( а ), концентрации

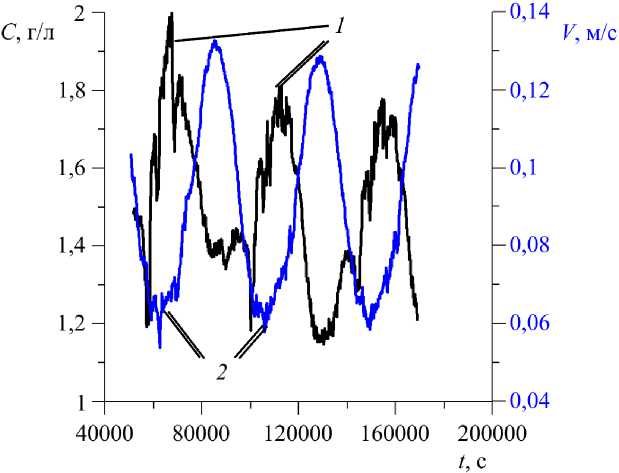

Концентрация имеет разные значения по глубине, таким образом, в зависимости от уровня, с которого заберется вода, будет фиксироваться ее различная минерализация. На рисунке 12 показаны изменения концентрации в точках с одинаковыми горизонтальными координатами (190, 58) м, но расположенных на разных уровнях по отношению ко дну.

Рис. 12. Временная эволюция концентрации примеси в точках с горизонтальными координатами 190 и 58 м, расположенных на расстоянии 3 м (кривая 1 ), 4 м ( 2 ), 5 м ( 3 ) от дна

В летний период при подъеме воды в Камском водохранилище и на фоне снижения расходов воды на вышележащих притоках скорость течения снижается до ~0,02–0,05 м/с. Падение скорости до минимальных значений и формирование соответствующей стратификации потока исследовалось как продолжение вычислительного эксперимента, в котором после достижения на входе скоростью значения 0,11 м/с далее задавался гармонический закон ее изменения. При этом максимальное значение скорости составляло 0,04 м/с, а минимальное 0,02 м/с. Когда скорость потока была меньше 0,06 м/с, наблюдался резкий скачкообразный рост минерализации воды в придонной области; ее динамика представлена на рисунке 13.

Рис. 13. Временная динамика амплитуды скорости потока ( а ) в точке (190, 30, 3) м и концентрации примеси ( б ) в нескольких точках с координатами: (190, 30, 3) м (кривая 1 ); (190, 30, 4) м ( 2 ); (190, 30, 5) м ( 3 )

4. Заключение

Выполненный комплекс исследований показал, что гидрологический, гидрохимический режимы реки Камы (Камского водохранилища) в районе города Березники в теплый и зимний периоды существенно различаются, что принципиально влияет на устойчивость работы технических водозаборов. Качество забираемой воды обусловливается не только средним по глубине содержанием лимитирующих чистоту воды ингредиентов, но и вертикальной стратификацией водных масс.

В теплый период на участке Камского водохранилища у Березников при уровнях воды, близких к нормальным подпорным горизонтам, низких скоростях течений Vx < 0,1 м/с, наблюдаемой интегральной интенсивности диффузного загрязнения q ~ 30 кг/c и определенных гидрологических режимах могут возникать условия для формирования вертикальной плотностной стратификации водных масс, создающей значительные риски для надежности функционирования технических водозаборов, производящих отбор воды из придонных горизонтов.

В зимнее же время, вследствие существенной сработки водохранилища и, соответственно, увеличения скоростей течений даже на фоне снижения расходов воды, в реке Каме вертикальная стратификация водных масс не наблюдается. Вследствие этого риски отбора воды ненормативного качества на данных водозаборах снижаются. Таким образом, при регламентации техногенных воздействий на водные объекты в зонах активного техногенеза необходимо создавать условия, обеспечивающие эффективное вертикальное перемешивание водных масс, недопущение образования их вертикальной стратификации.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-77-20093).

Список литературы Влияние на качество отбираемой воды нестационарности скоростного режима водного объекта при наличии в нем плотностной стратификации

- Macdonald D.D., Ingersoll C.G., Berger T.A. Development and evaluation of consensus-based sediment quality guidelines for freshwater systems // Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2000. Vol. 39. P. 20-31. https://doi.org/10.1007/s002440010075

- Ucler N., Engin G.O., Kocken H.G., Oncel M.S. Game theory and fuzzy programming approaches for biobjective optimization of reservoir watershed management: a case study in Namazgah reservoir // Environ. Sci. Pollut. Res. 2015. Vol. 22. P. 6546-6558. https://doi.org/10.1007/s11356-015-4181-8

- Lopes L.F.G., Carmo J.S.D., Cortes R.M.V., Oliveira D. Hydrodynamics and water quality modeling in a regulated river segment: application on the instream flow definition // Ecol. Model. 2004. Vol. 173. P. 197-218. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2003.07.009

- Na E.H., Park S.S. A hydrodynamic and water quality modeling study of spatial and temporal patterns of phytoplankton growth in a stratified lake with buoyant incoming flow // Ecol. Model. 2006. Vol. 199. P. 298-314. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2006.05.008

- Chen Q., Tan K., Zhu C., Li R. Development and application of a two-dimensional water quality model for the Daqinghe River Mouth of the Dianchi Lake // J. Environ. Sci. 2009. Vol. 21. P. 313-318. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(08)62270-6

- Calderon M.R., Almeida C.A., Gonzalez P., Jofre M.B. Influence of water quality and habitat conditions on amphibian community metrics in rivers affected by urban activity // Urban ecosyst. 2019. Vol. 22. P. 743-755. https://doi.org/10.1007/s11252-019-00862-w

- Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (с изменениями на 31 июля 2018 года).

- Лепихин А.П., Любимова Т.П., Паршакова Я.Н., Тиунов А.А. К проблеме утилизации избыточных рассолов предприятиями калийной промышленности в водные объекты // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2012. № 2. С. 185-193. (English version https://doi.org/10.1134/S1062739148020220)

- Любимова Т.П., Лепихин А.П., Паршакова Я.Н. Численное моделирование отведения высокоминерализованных сточных вод в водные объекты с целью усовершенствования конструкций выпускных устройств // Вычисл. мех. сплош. сред. 2019. Т. 12, № 4. С. 427-434. https://doi.org/10.7242/1999-6691/2019.12.4.36

- Khayrulina E., Maksimovich N. Influence of drainage with high contents of water-soluble salts on the environment in the Verkhnekamskoe potash deposit, Russia // Mine Water Environ. 2018. Vol. 37. P. 595-603. https://doi.org/10.1007/s10230-017-0509-6

- Lyubimova T., Lepikhin A., Parshakova Y., Bogomolov A., Lyakhin Y., Tiunov A. Peculiarities of hydrodynamics of small surface water bodies in zones of active technogenesis (on the example of the Verkhne-Zyryansk reservoir, Russia) // Water. 2021. Vol. 13. 1638. https://doi.org/10.3390/w13121638

- Lepikhin A.P., Voznyak A.A., Lyubimova T.P., Parshakova Ya.N., Lyakhin Yu.S., Bogomolov S.V. Studying the formation features and the extent of diffuse pollution formed by large industrial complexes: Case study of the Solikamsk–Berezniki industrial hub // Water Resour. 2020. Vol. 47. P. 744-750. https://doi.org/10.1134/S0097807820050127

- Лепихин А.П., Веницианов Е.В., Любимова Т.П., Тиунов А.А., Паршакова Я.Н., Ляхин Ю.С., Богомолов А.В. Влияние вертикальной неоднородности водных масс на устойчивость промышленного водоснабжения в зонах высокой техногенной нагрузки // Труды КарНЦ РАН. 2021. № 4. С. 53-63. https://doi.org/10.17076/lim1419

- Богомолов А.В., Лепихин А.П., Ляхин Ю.С., Гребенева М.Г. Особенности колебаний вертикальных структур полейминерализации в Камском водохранилище в период летней межени в районе г. Березники // Горное эхо. 2021.№ 4(85). С. 3-11.

- Любимова Т.П., Лепихин А.П., Паршакова Я.Н., Циберкин К.Б. Численное моделирование инфильтрации жидких отходов из хранилища в прилегающие грунтовые воды и поверхностные водоёмы // Вычисл. мех. сплош. сред. 2015. Т. 8, № 3. С. 310-318. https://doi.org/10.7242/1999-6691/2015.8.3.26

- Lyubimova T.P., Roux B., Luo S., Parshakova Y.N., Shumilova N.S. Modeling of the near-field distribution of pollutants coming from a coastal outfall // Nonlin. Processes Geophys. 2013. Vol. 20. P. 257-266. https://doi.org/10.5194/npg-20-257-2013