Влияние нарушения качества питания на рост и развитие детей и подростков женского пола

Автор: Щуров В.А., Холодков В.А., Абрамовских Н.А., Буторина Н.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Выявленное в Курганской области существенное снижение уровня потребления населением полноценного белка животного происхождения после 1990 года привело к увеличению числа больных детей, к снижению размеров тела новорожденных, показателей их функциональной зрелости, которые не компенсируются и к дошкольному периоду. Снижение дефинитивных размеров тела подростков носит сравнительно кратковременный характер. В последние 3-4 года наметилась тенденция к улучшению антропометрических показателей новорожденных, к снижению уровня их заболеваемости и задержки внутриутробного развития.

Антропология, физиология роста, гигиена питания

Короткий адрес: https://sciup.org/142121042

IDR: 142121042

Текст научной статьи Влияние нарушения качества питания на рост и развитие детей и подростков женского пола

Помимо генетических на рост и развитие детей и подростков оказывает влияние целый ряд внешних социальных и экономических факторов. Несомненную роль в ускорении роста и развития детей играет изменение характера питания, в частности увеличение в рационе населения доли белков животного происхождения [1]. Известно, что ограничение поступления полноценного белка приводит к временной задержке роста. При этом отставание в продольных размерах тела в подростковый период в дальнейшем не может быть компенсировано [2]. Заслуживает внимания гипотеза Б.А. Никитюка [3] о том, что в основе процесса акселерации на фоне изменения уровня питания и двигательной активности может лежать ответная реакция растущего организма на комплекс слабо выраженных неблагоприятных факторов внешней среды. В соответствии с законом силовых отношений Арндта-Шульца, выраженное влияние этих факторов оказывает отрицательное влияние на рост и развитие детей.

Особенностью региона Западная Сибирь явля- ется задержка сроков процесса акселерации роста по сравнению с показателями развитых стран мира и крупных городов центральной части России. Кроме того, после смены политической и экономической ориентации нашей страны в 1990 году произошло снижение показателей жизненного уровня населения регионов России [4]. За последнее десятилетие, например, численность населения Курганской области уменьшилась на 39,8 тысячи человек, рождаемость снизилась до 9,2 на 1000 населения, а младенческая смертность возросла до 17,1 на 1000 родившихся [5].

Настоящее исследование имело целью проследить влияние ухудшения качества питания населения города Кургана на динамику развития новорожденных, состояние развития детей дошкольного возраста, дефинитивные размеры тела женщин. Наш выбор женского контингента определяется тем, что имеется выраженная взаимосвязь размеров головы новорожденных и антропометрических характеристик, в частности, размеров тазового кольца женщин.

МЕТОДИКА

Проанализированы карты 1500 новорожденных детей женского пола, родившихся в городе Кургане в июне месяце в период с 1976 по

2006 год. Кроме того, проведено антропометрическое исследование и экспресс-диагностика интеллектуального развития 211 девочек 6 лет по методике Е.И. Щебланова и соавт., [6]. Дополнительно были собраны данные о состоянии здоровья родителей, уровне их образования и благосостоянии семьи этих детей. Проведено исследование некоторых антропометрических данных 200 подростков женского пола 17 лет (учащихся 11 класса) и их матерей. Исследованы антропометрические и акушерские размеры 1500 женщин 20-30 лет, рожавших детей в июне месяце каждого из последних 15 лет.

Все качественные данные были ранжированы, переведены в цифровую форму и проанализированы с помощью программы EXCEL. Например, уровень образования родителей оценивался по 5 бальной шкале (высшее, среднее специальное, среднее, неполное среднее, начальное).

Данные о структуре и качестве питания населения получены на основании материалов областного статистического управления. Эти данные были систематизированы и проанализированы по годам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Абсолютный продольный размер тела новорожденных девочек, родившихся в городе Кургане за последние 5 лет, равнялся в среднем – 51,7 0,22 см, масса тела – 3278 30 г, обхват головы – 35,0 0,25 см, функциональная зрелость по шкале АПГАР-1 и АПГАР-2 соответственно 7,46 0,05 и 8,54 0,06 баллов. Следует заметить, что на размеры тела новорожденных ( l , cм) существенное влияние оказывали размеры тела матери (L, см):

l = –176,21+1,394*L; r = 0,739, p 0,01.

Размер головы новорожденных (S, см) находится в нелинейной корреляционной взаимосвязи с размерами таза женщин (с, см), например, с величиной наружной коньюгаты:

S = –0,04c2+1,927c+12,9; R2 = 0,675 .

Из этого же уравнения следует, что с увеличением размера таза зависимость обхвата головы новорожденных от этого размера становится менее выраженной.

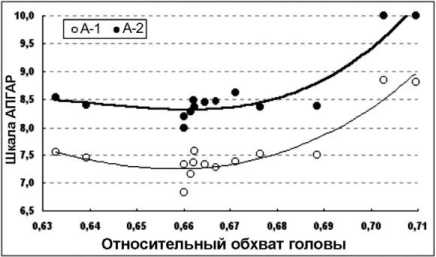

С увеличением продольных размеров тела новорожденных (С/L, см) соотношение размеров головы и тела (С, см) увеличивалось: C/L=0,019*L+0,57 (r=0,921 ). Это соотношение является важным признаком функциональной зрелости плода, поскольку в пренатальный период происходит ускоренный рост головной части тела. Чем больше показатель относительного размера головы, тем выше уровень функциональной зрелости новорожденных (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость показателей функциональной зрелости по шкале Апгар-1 и Апгар-2 новорожденных от относительного обхвата головы

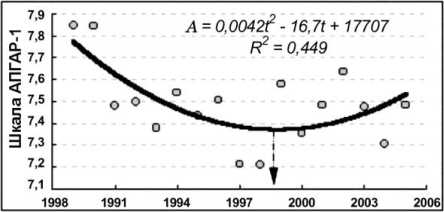

Ранее нами было замечено, что после 1990 года началось снижение размеров тела и особенно обхвата головы новорожденных [7]. Оказа- лось, что также становится ниже и показатель функциональной зрелости новорожденных (рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателя функциональной зрелости новорожденных города Кургана

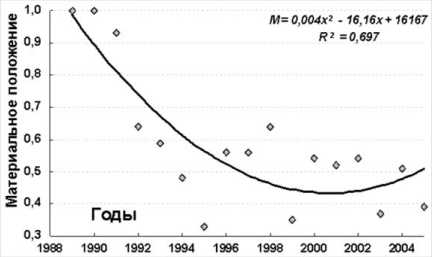

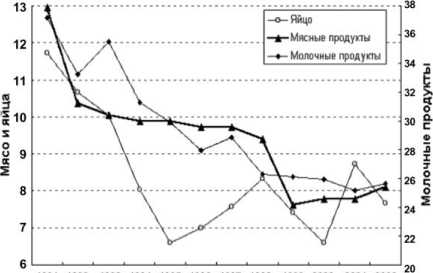

Причину такого снижения мы видим в вынужденной недостаточности потребления населением полноценного белка животного происхождения. Материальное благополучие женщин относительно его уровня в 1990 году, принятого за точку отсчета, существенно снизилось (рис. 3). Соответственно уменьшилось суточное подушевое потребление полноценных протеинов. Снижение потребления белка после 1990 года составило более 33 % (рис. 4).

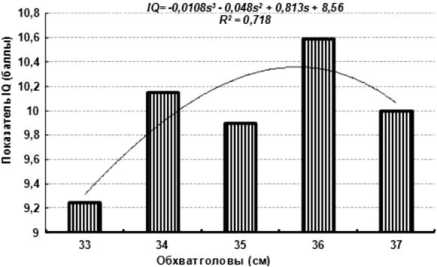

Компенсация калорической ценности пищи происходила в основном за счет увеличения потребления картофеля. Прирост потребления хлебобулочных изделий зависел от меняющегося уровня цен на зерновые продукты. При обследовании девочек дошкольного возраста обнаружено, что в 6 лет размер головы находится в тесной корреляционной зависимости от размеров головы при рождении. На рисунке 5 показано, что уровень интеллектуальных способностей дошкольников, оцениваемый по субтестам шкалы МЭДИС (словарный запас, понимание количественных и качественных отношений, логическое мышление и математические способности), наиболее высокий при имевших место оптимальных размерах головы при рождении (35-36 см). Следует заметить, что размеры головы сравнительно больше у детей 6 лет, родившихся и живущих в семьях, не имеющих существенных материально-экономических проблем.

Рис. 3. Динамика материального положения рожениц относительно уровня положения в 1990 году, принятого за 1,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Рис. 4. Динамика суточного потребления белка животного происхождения (в граммах) жителями Курганской области за 12 лет

Рис. 5. Зависимость показателя интеллектуальных способностей детей 6 лет по шкале МЭДИС от размеров головы при рождении

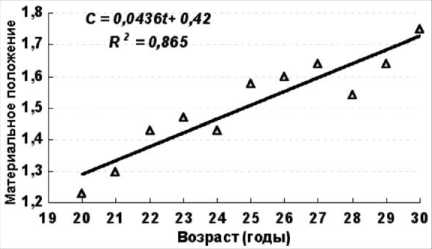

В свою очередь, установлено, что экономическое благополучие семьи тесно связано с уровнем образования матери. Рост уровня образованности женщин увеличивается в среднем до 26 лет. В то же время, материальное благополучие семьи рожениц возрастает с увеличением возраста матери по крайней мере до 30 лет (рис. 6).

Если до 1990 года имелась тенденция к увеличению возраста первородящих женщин до 27 лет и к повышению уровня образованности женщин, то в дальнейшем выявилась тенденция к снижению среднего возраста первородящих, который в 2003 году составил 23 0,3 лет. Число безработных женщин и домохозяек в этот период стало превышать 30 %.

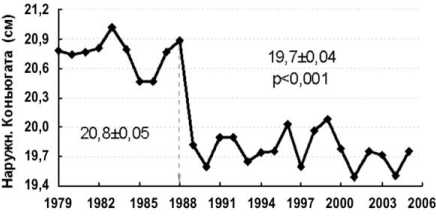

Рис. 6. Взаимосвязь показателя материального благополучия семьи и возраста матери

По данным Т.И. Алексеевой [1], темп возрастного увеличения продольных размеров тела женщин, связанного с акселерацией, на протяжении 20-го века составлял в среднем 0,136 см в год. У жительниц Кургана в конце прошлого века этот темп был выше в 2 раза. Поскольку у современных подростков женского пола города Кургана первые регулы наблюдаются в 12,6 лет, а продольный рост тела заканчивается в 15 лет, нами проанализирована динамика продольных размеров девушек за последние 15 лет. Выявилось снижение продольных размеров тела в период после 1990 года. Так, в 1994 году рост девушек стал меньше, чем в 1991 году на 2,8 см (t=2,64; p 0,05). Это уменьшение размеров тела, сопровождалось ещё более выраженным уменьшением размеров таза (рис. 7), делая фигуру женщин более грациальной.

Рис. 7. Динамика наружной коньюгаты рожениц в год достижения 18-летнего возраста

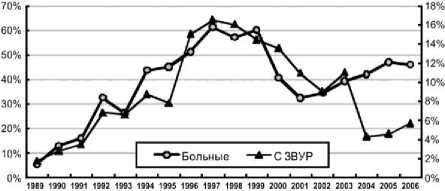

Следует заметить, что постепенно происходит адаптация к новым социальноэкономическим условиям жизни, изменению характера питания. Ценой за такую адаптацию может быть появление целого ряда так называемых болезней цивилизации. Это излишняя грациальность сложения тела, диспропорции роста, деформации позвоночника, миопия, кариес. В основе врожденных аномалий скелета лежат генетические причины, но проявление патологии является следствием декомпенсации защитных механизмов регуляции ростовых процессов. Декомпенсация начинается еще до рождения ребенка (рис. 8). Рост числа больных новорожденных детей после 1990 года является тревожным признаком социального неблагополучия, возникшего в обществе.

Рис. 8. Динамика относительного количества больных новорожденных и детей с задержкой внутриутробного развития

Таким образом, имевшее место в конце прошлого столетия нарушение качества питания оказалось способным привести к задержке роста тела подростков, задержке роста головы новорожденных, снижению показателей их функциональной зрелости, увеличению числа больных детей. К сожалению, сохранение неблагоприятной экономической ситуации в семьях обследованных людей не способствует компенсации отставания интеллектуального развития детей на протяжении первых 6 лет жизни. В последние годы наметилась тенденция к улучшению антропометрических показателей новорожденных, к снижению уровня их заболеваемости и задержки внутриутробного развития.