Влияние немедикаментозной реабилитации на клинические и лабораторные показатели пациентов с синдромом раздраженного кишечника

Автор: Привалова Наталья Ивановна, Поддубная Ольга Александровна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 2 т.33, 2018 года.

Бесплатный доступ

Синдром раздраженного кишечника относится к разряду тяжелых, трудно лечимых заболеваний, которые приводят к частой утрате трудоспособности, поэтому актуальность восстановления функциональной активности кишечника не вызывает сомнений. Нами проведена оценка результатов санаторно-курортного лечения 135 больных с различными типами синдрома раздраженного кишечника (запоры, диарея). Возраст больных - от 18 до 40 лет, давность заболевания - от 6 мес. до 5 лет. Доказана высокая эффективность комплексной реабилитационной программы в виде регресса или купирования жалоб пациентов, лабораторной ремиссии заболевания и стабилизации психологического состояния пациентов. Показано, что применение в комплексной реабилитации больных синдромом раздраженного кишечника амплипульстерапии и миллиметровой терапии способствует более выраженному улучшению показателей неспецифической резистентности и адаптационных возможностей организма, нормализации показателей микробиоциноза кишечника, а значит и повышению иммунной защиты толстого кишечника.

Синдром раздраженного кишечника, медицинская реабилитация, крайневысокочастотная терапия, синусоидально-модулированная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/149125217

IDR: 149125217 | УДК: 616.34-002-036.82/.83-053.81:615.8 | DOI: 10.29001/2073-8552-2018-33-2-64-69

Текст научной статьи Влияние немедикаментозной реабилитации на клинические и лабораторные показатели пациентов с синдромом раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) относится к группе распространенных заболеваний психосоматического генеза, проявляющихся функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которыми страдает до 20% населения всех возрастных и социальных групп [1]. Несмотря на наличие клинических рекомендаций по медикаментозной терапии СРК, большая часть пациентов (60%) нуждается в поддерживающей терапии в силу сохранения у них симптомов заболевания. Именно поэтому актуальным остается поиск новых подходов к лечению и профилактике прогрессирования заболевания, особенно у лиц молодого возраста.

В комплексной терапии СРК имеют значение диета с учетом клинического варианта СРК. Симптоматическая терапия заключается в купировании болевого синдрома и нормализации двигательной функции кишечника, для чего используются спазмолитические средства (дицетел, мебеверин и др.). При лечении СРК с преобладанием диареи препаратом выбора может быть лоперамид, диос-мектит, при запоре — слабительные средства (форлакс, лактулоза). Для профилактики развития дисбактериоза и нормализации кишечной микрофлоры чаще всего используются пробиотики и пребиотики (аципол, муко-фальк, лактулоза, хилак-форте) [2]. Психовегетативные нарушения, которые характерны для СРК, корригируют с использованием психотерапии, при необходимости назначают антидепрессанты (пароксетин, колофорт), которые направлены на снижение психоэмоционального напряжения, стресса и тревожности [3, 4].

Известно, что при функциональных нарушениях и отсутствии органических изменений со стороны пораженных органов широко используются немедикаментозные методы, в том числе физические методы. Современные лечебные физические факторы позволяют воздействовать как на симптомы (боль, спазм и др.), так и на патогенез заболевания [5–7].

В практической гастроэнтерологии широко используются как природные физические факторы, среди которых лидирующее место занимают питьевые минеральные воды, так и преформированные. С противовоспалительной целью широко используются магнитотерапия [8], ультравысокочастотная (УВЧ) терапия [9], лазеротерапия [10]. Для воздействия на моторную функцию органов ЖКТ, в частности кишечника, с целью его стимуляции или расслабления чаще используются низкочастотные импульсные токи (ДДТ — диадинамические токи, СМТ — синусоидальные модулированные токи, ИТ — интерференционные токи и др.) [6, 9, 11], а также минеральные воды [12], факторы с тепловым действием (грязелечение, микроволны, электрофорез со спазмолитиками и др.). Психо- и вегетокорригиру-ющим действием обладают электросон, трансцеребральная терапия, КВЧ — крайневысокочастотная терапия, общие ванны (с седативным эффектом) [9, 13]. Благоприятное влияние на микробиоценоз кишечника оказывают минеральные воды [12], аппаратная очист- ка кишечника (гидроколонотерапия). Для стимуляции неспецифической резистентности и адаптационных сил организма сегодня широко используется лазеротерапия, КВЧ-терапия и др. [13]. Многие физические факторы обладают полилечебными эффектами, что позволяет использовать их при различных заболеваниях и включать, наряду с другими методами, в комплексную реабилитацию пациентов различного профиля, что, в свою очередь, позволяет соблюдать принцип комплексного подхода. Именно поэтому оправданным является включение в комплекс реабилитации пациентов с клиническими признаками СРК симптоматически и патогенетически обоснованных методов, к которым относится СМ- и КВЧ-терапия [11], назначение которых позволит учитывать тип функциональных нарушений.

Цель работы: исследовать эффективность применения миллиметровой терапии и амплипульстерапии в комплексной немедикаментозной реабилитации лиц молодого возраста с клиническими проявлениями СРК.

Материал и методы

Работа проведена на базе санатория-профилактория Томского политехнического университета. В клиническое исследование были включены 135 пациентов, средний возраст которых составил 27,3±7,4 года. Длительность заболевания составляла от 6 мес. до 5 лет, в среднем 2,62±1,63 года, при этом у 60% обследованных пациентов этот показатель не превышал два года. Диагноз верифицирован в соответствии с Римскими критериями III [14]. Сравниваемые группы были однородны по полу, возрасту и клинико-лабораторным показателям.

Пациенты были разделены на четыре группы. 1-я группа — контрольная ( n =32), из них 17 человек с запорами (группа 1а) и 15 человек с диареей (группа 1б), 2-я группа — сравнения ( n =36), из них c запорами 19 человек (группа 2а) и 17 человек с диареей (группа 2б), 3-я группа (сравнения) составила 34 пациента, при этом с запорами 18 человек (группа 3а), с диареей 16 пациентов (группа 3б) и 4-я группа (основная) включала 33 пациента, с запорами 18 человек (группа 4а), с диареей 15 человек (группа 4б). В контрольной группе пациентам назначалось базовое лечение, включающее: щадяще-тренирующий режим, лечебное питание (соответствующее диете № 3 при запорах и № 4 при диареях по Певзнеру), внутренний прием маломинерализованной минеральной воды («Карачинская»), аципол, массаж шейно-воротниковой зоны и комплекс утренней гигиенической гимнастики (по тонизирующей методике при запорах и по седативной методике при диареях). Методика приема минеральной воды также зависела от типа клинического течения заболевания (при запорах по 200 мл 3 раза в день за 90 мин до еды, температурой 27–28 °С, при диареях постепенно повышая дозу с 50 до 200 мл 3 раза в день до еды за 30–40 мин, температурой 34–36 оС).

В группах 2а и 2б наряду с базовым лечением пациентам назначалась СМТ-терапия на проекцию толстого кишечника (передняя брюшная стенка), при этом при запорах (группа 2а) использовались стимулирующие параметры, а при диареях (группа 2б) — спазмолитические параметры, процедуры проводились ежедневно, на курс 10 процедур. В группах 3а и 3б дополнительно к базовому лечению назначалась КВЧ-терапия на область грудины, с частотой 40–63 Ггц по 30 мин ежедневно, на курс 10 процедур. В группах 4а и 4б на фоне базового комплекса всем пациентам назначались СМТ-терапия и КВЧ-терапия, по вышеуказанным методикам. Расстановка процедур в комплексном лечении осуществлялась с использованием принципов групповой хронофизиотерапии [15, 16]. КВЧ- и СМТ-терапия при диареях назначалась в послеобеденное время с целью снижения тонуса кишечника, а при запорах — в утренние часы, с целью повышения тонуса кишечника. При этом перерыв между проводимыми процедурами СМТ- и КВЧ-терапии составлял не менее 40 мин [17].

Всем пациентам проводилось комплексное обследование в динамике, включающее изучение клинического статуса (жалобы и симптомы), комплекс лабораторных и инструментальных исследований (общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, копрология, УЗИ органов брюшной полости, кал на дисбактериоз, по показаниям колоноскопия и ЭГДС), а также показатели вегетативного статуса — вегетативный индекс Кердо (ВИК), эпигастральный рефлекс и ортоклиностатическая проба. У всех пациентов до назначения комплекса реабилитации и на 21-й день его применения оценивалась интенсивность боли в животе, нарушение стула, диспепсический и астеновегетативный синдром по 3-балльной аналоговой шкале (0–3 балла).

Процедуры статистического анализа выполнялись с помощью статистического пакета Statistica 12. Количественные данные проверялись на нормальность распределения с использованием критерия Шапиро — Уилка. Для сравнения центральных параметров групп использовались параметрические и непараметрические методы: дисперсионный анализ, в том числе с критерием Краскела — Уоллиса и ранговыми метками Уилкоксона, медианный критерий и критерий Ван дер Вардена (1–5). Описание нормально распределенных количественных данных проводилось в виде среднего значения ( М ) и стандартного отклонения ( σ ), а их сравнение — при помощи критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при p <0,05 [18].

Результаты исследования

После проведенных реабилитационных мероприятий у большинства пациентов наблюдалась положительная динамика основных показателей, характеризующих общее самочувствие, состояние психоэмоционального состояния и моторно-эвакуаторной функции толстой кишки. Однако при сравнительной оценке результаты оказались разными: эффективность комплекса в 4-й группе (основной, с включением КВЧ- и СМТ-терапии) оказалась значительно выше, чем при включении в комплекс отдельных физиотерапевтических методов.

Анализ результатов проводимых мероприятий осуществлялся по динамике основных симптомов заболевания, интенсивность которых оценивалась в баллах (от 0 до 3). После проведенного реабилитационного курса жалобы на боли в животе купировались у 50% пациентов в группе 1а и у 47,0% пациентов в группе 1б, а интенсивность абдоминального болевого синдрома в 1а группе уменьшилась с 2,29 до 1,35 ( p =0,005) балла, в группе 1б уменьшилась с 2,41 до 1,73 ( p =0,005), у остальных пациентов эта динамика была незначительной. В группе 2а боль в животе купировалась у 65% пациентов ( p <0,05) и у 57,0% в группе 2б ( p <0,05). Интенсивность болевого синдрома уменьшилась с 2,36 до 1,73 балла ( p =0,041) в группе 2а и с 2,41 до 1,29 балла ( p <0,002) в группе 2б. В 3-й группе динамика была следующей: у 54% пациентов в группе 3а ( p <0,05) и у 49% в группе 3б полностью купировались боли ( p <0,05), у 10% в обеих подгруппах отмечалось уменьшение болевого синдрома, при этом в группе 3а с 2,15 до 0,33 балла ( p =0,00001), а в группе 3б — с 1,75 до 0,31 балла ( p =0,00002). У остальных пациентов изучаемый показатель не изменялся. Более значимые результаты были получены в 4-й группе, где купирование болевого синдрома после курса лечения отмечено у 75% пациентов в группе 4а ( p <0,0001) и у 72% в группе 4б ( p <0,001). Интенсивность болевого синдрома значительно уменьшалась в обеих подгруппах: у 25,0% пациентов в группе 4а с 2,11 до 0,33 балла ( p =0,00001) и у 16,0% в группе 4б с 2,46 до 0,20 балла ( p =0,00001). Снижение интенсивности болевого синдрома было более значительным у пациентов в группах 4а и 4б по сравнению с показателями других групп ( p <0,05).

Анализ динамики жалоб пациентов на нарушение стула также свидетельствовал о благоприятном влиянии проводимых мероприятий на этот показатель. Так, стул в группе 1а нормализовался в 76,5% случаев ( p =0,00001), в 23,5% интенсивность жалоб на нарушение стула уменьшилась с 2,29 до 0,29 балла ( p <0,00001). В группе 1б стул нормализовался у 53,3% пациентов ( p <0,05), у 46,7% интенсивность уменьшилась с 2,33 до 0,53 балла ( p <0,00001). В группе 2а отмечалось купирование запоров у 57,9% пациентов ( p <0,001), а у 42,1% уменьшалась интенсивность этих жалоб с 2,31 до 0,57 балла ( p <0,00001), в группе 2б диарея была купирована в 52,9% случаев ( p <0,05), а интенсивность жалоб уменьшилась с 2,05 до 0,58 балла ( p =0,00002) у 47,2% пациентов. В группах 3а и 3б стул нормализовался у 66,7 и 56,3% пациентов ( p <0,001), а интенсивность этих жалоб уменьшилась с 2,38 до 0,55 балла ( p <0,000001) и с 1,75 до 0,56 балла ( p =0,0002), соответственно. В группах 4а и 4б динамика этого показателя выглядела следующим образом: стул нормализовался в 64,7 и 66,7% ( p =0,00001), а интенсивность жалоб на нарушение стула уменьшилась у 41,2% с 2,38 до 0,50 балла ( p <0,00001) и у 33,3% с 1,93 до 0,46 балла ( p =0,00003) соответственно.

Динамика показателя адаптационных возможностей организма оценивалась по уровню лимфоцитов в периферической крови (по Гаркави Л. Х.). Проводился как количественный (уровень лимфоцитов), так и качественный (тип адаптационной реакции) анализ динамики адаптационного потенциала пациентов.

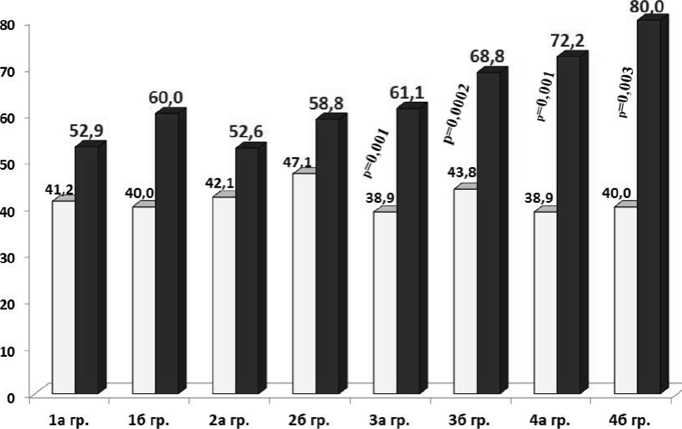

Средние значения уровня лимфоцитов во всех группах изменялись незначительно. Проведение дифференцированного анализа этого показателя с учетом исходного типа адаптационной реакции позволило выявить более значимые изменения. После проведенных мероприятий значительно повышалось число пациентов с реакцией активации (РА), поэтому ниже представлена динамика именно этих показателей, тем более это свидетельствовало о повышении адаптационного потенциала организма.

В группах 1а и 1б динамика уровня лимфоцитов у пациентов с РА была незначительной, при этом показатель повышался с 33,17±2,01 до 34,50±1,04 ( p >0,05) и с 31,50±2,12 до 33,14±3,07 ( p >0,05) соответственно. В группах 2а и 2б этот показатель повышался с 33,16±1,60 до 34,43±0,57 ( p >0,05) и с 35,81±1,71 до 35,71±1,88 ( p >0,05) соответственно. В группах 3а и 3б уровень лимфоцитов у пациентов с РА повышался с 31,50±0,70 до 36,51±1,11 ( p =0,001) и с 32,33±0,51 до 37,50±0,73 ( p =0,0002) соответственно. В группах 4а и 4б этот показатель повышался с 34,33±0,57 до 37,46±1,94 ( p =0,001) и с 30,50±0,70 до 34,16±1,46 ( p =0,003) соответственно.

Более наглядно динамика числа пациентов с РА (качественный показатель) представлена на рисунке 1, из которого видно, что более значительные изменения были получены в 3-й и 4-й группах, где в комплекс реабилитации включалась КВЧ-терапия. Это, вероятнее всего, обусловлено тем, что КВЧ-терапия обладает стимулирующим действием на показатели неспецифической резистентности и адаптационных возможностей организма.

По результатам УЗИ органов брюшной полости органических изменений обнаружено не было, за исключением выявления повышенного метеоризма среди пациентов всех групп до лечения (92,0%), выраженность которого была от незначительной до умеренной. После проведенных мероприятий лишь в 7,0% случаев были выявлены признаки метеоризма и вздутие кишечника (p≤0,05).

Проведение бактериологического исследования позволило выявить признаки дисбиоза кишечника 1–2-й степени у 54 пациентов, из них эти признаки были выявлены у 6 пациентов (35,3%) группы 1а, у 6 пациентов (40,0%) группы 1б, у 7 пациентов (36,8%) группы 2а, у 7 пациентов (41,1%) группы 2б, у 7 пациентов (38,9%) группы 3а, у 7 пациентов (43,7%) группы 3б, у 8 пациентов (44,4%) группы 4а и у 6 пациентов (40,0%) группы 4б. Эти изменения характеризовались снижением общего количества кишечной палочки, уменьшением количества бактериальных симбионтов облигатной флоры (лактобактерий) и увеличением количества условно патогенных бактерий (клебсиеллы, энтеробак-тер, протей, гемолизирующие варианты эшерихий, дрожжеподобные грибы рода Candida ).

Включение в комплекс реабилитационных мероприятий пробиотика «Аципол» позволило достичь состояния эубиоза в 85,0% ( n =46) случаев и значительного улучшения микробиоциноза у 15,0% ( n =8) случаев. Результаты анализа динамики показателей бактериологического исследования свидетельствовали о положительной динамике у всех пациентов с признаками дисбиоза кишечника. При этом в группах 3а, 3б, 4а и 4б у всех пациентов ( n =28) отмечалась нормализация показателей микробиоциноза кишечника ( p ≤ 0,001), а в группах 1а, 1б, 2а и 2б ( n =26) показатели нормализовались у 18 пациентов ( p ≤ 0,005), а у остальных 8 показатель улучшался ( p ≤ 0,05). Эти результаты обусловлены тем, что в 3-й и 4-й группах в комплекс мероприятий включалась КВЧ-терапия, которая повышает эффективность лечебного действия и одновременно повышает чувствительность патологического субстрата, в данном случае условно патогенной микрофлоры, к этому воздействию.

Рис. 1. Динамика числа пациентов с РА (%)

□ до лечения ■ после лечения

Анализ клинической эффективности проводимых реабилитационных мероприятий проводился по динамике всех клинических и лабораторных показателей, переведенных в баллы с расчетом коэффициента эффективности. При анализе эффективности учитывались только результаты «улучшение» и «значительное улучшение».

Комплексная оценка динамики всех изучаемых показателей свидетельствовала о том, что клиническая эффективность проведенных реабилитационных мероприятий составляла: группа 1а — 70,6%; группа 1б — 73,4%; группа 2а — 73,6%; группа 2б — 76,5%; группа 3а — 83,3%; группа 3б — 81,3%; группа 4а — 94,4% и группа 4б — 93,3%, при этом показатели эффективности наиболее низкими были в 1а и 1б группах, что статистически значимо отличалось от 2а и 2б ( p ≤ 0,00004), 3а, 3б, 4а и 4б ( p ≤ 0,000001) групп, но статистически значимых различий между подгруппами не выявлено. При этом с незначительным улучшением было выявлено по 3 пациента в группах 3а (16,7%) и 3б (18,7%) и по 1 пациенту в группах 4а (5,6%) и 4б (6,7%). Также были пациенты в группах 1а (17,7%), 1б (13,3%), 2а (21,1%) и 2б (17,6%), у которых было получено «незначительное улучшение», а у части пациентов не было выявлено перемен (11,7; 13,3; 5,3; 5,9%) соответственно. Ухудшения не было выявлено ни в одной из групп.

Результаты и обсуждение

Достоверный регресс абдоминальной боли, нарушений кишечной моторики и других симптомов заболеваний произошел во всех группах. Менее выраженную динамику по всем показателям в группах 1а и 1б можно объяснить скудностью факторов физиотерапии в этом комплексе реабилитации. Достоверные изменения в клинической картине в группах 2а и 2б можно связать с дополнительным применением амплипульстерапии, способной вызывать в нервных волокнах образование биологически активных веществ, которые обладают нейромодуляторными свойствами. Они способны как подавлять боль, так и стимулировать трофические функции. При этом более динамично изменялась как клиническая картина, так и НАРО при СРК в группах 3а, 3б, 4а и 4б в связи с дополнительным назначением в этих группах КВЧ-терапии, оказывающей выраженное седативное и вегетокорригирующее действие. Можно предполагать близкую связь соматических и психоэмоциональных нарушений при СРК, а также возможность миллиметровой терапии оказывать модулирующее действие на функционирование иммунной системы. При этом 4-й комплекс терапии оказал достоверно более выраженный эффект (р<0,05) у пациентов с СРК по сравнению с остальными группами. При сравнении исходных данных и заключительных в основных группах 4а и 4б улучшение произошло в 1,5 раза и приблизилось к таковому у здоровых людей. Это можно связать с более полноценным и разнонаправленным комплексом терапии, охватывающим все звенья патогенеза заболевания. Оно оказывает как симптоматическое действие (СМТ-терапия, минераль- ная вода), так и вегетокорригирующее, седативное, иммуностимулирующее (КВЧ-терапия), восстанавливающее микробиоцеоноз кишечника (КВЧ-терапия, аципол) действие.

Таким образом, включение СМТ- и КВЧ-терапии в комплекс реабилитационных мероприятий пациентов с клиническими признаками СРК, который назначался с учетом типа функциональных нарушений, благоприятно влияет на клинико-лабораторные показатели в виде купирования и снижения интенсивности всех жалоб и симптомов, а также нормализации и улучшения лабораторно-инструментальных показателей функционального состояния пациентов, на фоне повышения адаптационного потенциала обеспечивает получение высокого клинического эффекта (при запорах — 94,4%; при диареях — 93,3%) проводимых мероприятий.

Список литературы Влияние немедикаментозной реабилитации на клинические и лабораторные показатели пациентов с синдромом раздраженного кишечника

- Ивашкин В. Т., Шелыгин Ю. А., Баранская Е. К. и др. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению больных с синдромом раздраженного кишечника. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2014; 2: 92-101.

- Полуэктова Е. А., Кучумова С. Ю., Шифрин О. С., Шептулин А. А., Ивашкин В. Т. Патогенетическое значение изменений кишечной микрофлоры у больных с синдромом раздраженного кишечника и возможности их коррекции. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2014; 3: 89-96.

- Данилов Д. С., Морозова В. Д., Коробкова И. Г., Лукьянова Т. В. Синдром раздраженного кишечника в практике психиатра (проблема нозологической самостоятельности) и возможность его лечения антидепрессантами (на примере эффективности пароксетина). Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2013; 2: 46-50. DOI: 10.14412/2074-27112013-2413

- Нетребенко О. К., Украинцев С. Е. Младенческие колики и синдром раздраженного кишечника: общие истоки или последовательный переход? Педиатрия. 2018; 97(2): 193-199.

- Филиппова О. Л., Стаценко Е. В., Бикбавова Г. Р., Лабузина Н. С., Сазонова Е. И. Синдром раздраженного кишечника. Возможности физиотерапии. Санаторно-курортные организации: менеджмент, маркетинг, экономика, финансы. 2015; 4: 68-73.

- Гусакова Е. В. Физические факторы в лечении больных с синдромом раздраженного кишечника. Физиотерапевт. 2005; 12: 4-9.

- Разумов А. Н., Бобровницкий И. П. Восстановительная медицина: 15 лет новейшей истории -этапы и направления развития. Вестник восстановительной медицины. 2008; 3: 7-13.

- Щеголева С. Ф., Поддубная О. А., Белобородова Э. И., Рехтина С. Д. Магнитотерапия в комплексном лечении больных хроническим описторхозом. Бюллетень сибирской медицины. 2009; 3: 121-127.

- Лукомский И. В., Сикорская И. С., Улащик В. С. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж. Минск: Выш. шк.; 2010: 384.

- Чиж А. Г., Осадчук М. А., Исламова Е. А. Эффективность применения лазеротерапии в лечении больных синдромом раздраженного кишечника. Успехи современного естествознания. 2003; 10: 106.

- Выгоднер Е. Б. Физические факторы в гастроэнтерологии. М.: Медицина; 1987: 304.

- Никитин И. Г., Байкова И. Е., Гогова Л. М., Волынкина В. М., Саркисян К. Н. Синдром раздраженного кишечника: клиникодиагностические особенности. РМЖ. 2016; 26: 1805-1810.

- Теппоне М. Крайне высокочастотная (КВЧ) пунктура. М.: Логос; 1997: 310.

- Маев И. В., Черёмушкин С. В. Синдром раздраженного кишечника. М.: Форте-принт; 2012: 52.

- Рапопорт С. И., Фролов В. А., Хетегуров Л. Г. Хронобиология и хрономедицина. М.: Медицинское информационное агентство; 2012:72.

- Ордынская Т. А., Поручиков П. В., Ордынский В. Ф. Волновая терапия. М.: Эксмо; 2008: 12, 496.

- Разумов А. Н., Оранский И. Е. Природные лечебные факторы и биологические ритмы в восстановительной медицине. М.: Медицина; 2004:296.

- Ланг Т. А., Сесик М. Как описывать статистику в медицине. Руководство для авторов, редакторов и рецензентов/пер. c англ. под ред. Леонова В. П. М.: Практическая Медицина; 2011: 480.

- Гаркави Л. Х., Квакина Е. Б., Кузьменко Т. С. Антистрессорные реакции и активационная терапия. М.: Имедис; 1998: 28.