Влияние немедикаментозных методов лечения на психосоматические и иммунорегуляторные механизмы у больных ревматоидным артритом

Автор: Жарикова И.П., Абрамова Т.Я., Бородина М.А., Алехнович А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Реабилитационная медицина

Статья в выпуске: 4 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

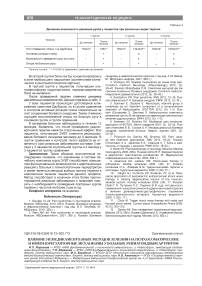

Цель: сравнительный анализ влияния методов латеральной офтальмохромотерапии и низкоинтенсивной магнитотерапии на центральную и периферическую нервную систему и иммунный статус у больных ревматоидным артритом. Материал и методы. Проведен сравнительный анализ воздействия у 44 больных ревматоидным артритом в возрасте от 18 до 65 лет, из которых 19 пациенток (43,2%) (1-я группа) получали низкочастотную низкоинтенсивную магнитотерапию и 25 пациенток (56,8%) (2-я группа) латеральную офтальмохромотерапию. Результаты. В 1-й группе достоверно улучшилась память, как кратковременная (с 69,2±9,0 до 81,7±12,7, р=0,003), так и реминисценция, относящаяся к среднесрочным характеристикам памяти (с57,3±22до79,0±14,5; р=0,004). У пациентов 2-й группы в процессе лечения отмечалась более выраженная динамика улучшения параметров высшей нервной деятельности, а именно кратковременной памяти (с 79,4±17 до 88,2±12, р=0,003) и реминисценции памяти (с69,4±27 до 82,4±19,5, р=0,0016). Заключение. Латеральная офтальмохромотерапия и низкочастотная магнитотерапия позволяют расширить перечень реабилитационных программ при ревматоидном артрите, заболевании, имеющем двойственный аутоиммунный и психосоматический генез.

Вегетативная нервная система, гуморальный иммунитет, магнитотерапия, офтальмохромотерапия, ревматоидный артрит, регуляторные механизмы

Короткий адрес: https://sciup.org/14918070

IDR: 14918070

Текст научной статьи Влияние немедикаментозных методов лечения на психосоматические и иммунорегуляторные механизмы у больных ревматоидным артритом

-

1 Вв едение. Современные стандарты лечения ревматоидного артрита (РА) включают многочисленные эффективные схемы, основанные в основном на длительном применении неспецифических иммуносупрессорных химиопрепаратов. Доминирует доказательная теория о необходимости «ранней агрессивной» терапии РА базисными противовоспалительными препаратами. Их терапевтическое действие заключается в медленном развитии лечебного эффекта, значительном подавлении выраженности клинических и лабораторных проявлений заболевания, замедлении темпов суставной деструкции и поддержании ремиссии [1]. Без адекватного лечения (в течение первых лет болезни) быстро развиваются суставные деструкции с нарушением функции суставов и утрата трудоспособности, при этом спонтанные ремиссии наблюдаются крайне редко [2].

Помимо средств базисной терапии в настоящее время при лечении РА используют антицитокино-вые препараты и рекомбинантный растворимый ФНОа рецептор, соединенный с Fc фрагментом IgG (Etanercept), которые подавляют синтез провоспали-тельных цитокинов ФНОа и ИЛ1 и позволяют снизить

активность иммунопатологического процесса, улучшить качество жизни и замедлить рентгенологическое прогрессирование поражения суставов.

Базисная терапия во многих случаях позволяет улучшить качество жизни и отдаленный прогноз. К ее недостаткам следует отнести необходимость тщательного мониторинга за развитием побочных эффектов, вплоть до выраженных расстройств (индуцированные гастропатии, поражение сетчатки глаз, лейкопения, миелосупрессия, фиброз легких, активизация хронической инфекции, нарушение функции печени и др.).

В основе генеза РА, по мнению отдельных авторов, лежит психосоматический пусковой механизм, при этом взаимодействие нервной и иммунной систем в процессе формирования иммунного ответа имеет определенные особенности, позволяющие воздействовать на воспалительные процессы при РА путем нормализации межполушарных связей [3]. Патогенетическая разнородность РА, связанная с особенностями высшей нервной деятельности, активности отделов вегетативной нервной системы, дихотомией Т-клеточного звена иммунной системы, обусловливает клинические особенности заболевания [4].

С учетом патогенеза заболевания и недостатков лекарственной терапии РА актуальным является поиск новых методов немедикаментозного воздей- ствия, позволяющих влиять на клинические проявления болезни. Одними из современных физиотерапевтических методов лечения РА являются латеральная офтальмохромотерапия и низкоинтенсивная магнитотерапия.

Цель: сравнительный анализ влияния методов латеральной офтальмохромотерапии и низкоинтенсивной магнитотерапии на центральную и периферическую нервную систему и иммунный статус у больных ревматоидным артритом.

Материал и методы. Под наблюдением находились 44 пациентки, страдающих ревматоидным артритом, в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст составил 49,2±1,0 года), рандомизированные по давности, степени, активности, характеру течения (рентгеновская стадия) заболевания. Диагноз выставлен и верифицирован в соответствии с проектом классификации РА от 2007 г. Клиническое обследование проводилось при поступлении и в конце стационарного курса лечения (на 18–20-е сутки). Из лиц, включенных в исследование, сформировано две группы пациентов, получавших физиотерапевтическое лечение в рамках курса стационарной терапии.

В 1-ю группу вошли 19 пациенток (43,2%), которые получали низкочастотную низкоинтенсивную магнитотерапию с помощью аппарата «Полимаг-01», генерирующего переменное магнитное поле. Процедура включала «бегущее» магнитное поле в вертикальной плоскости, режим непрерывный, амплитуда магнитной индукции 20 мТл при частоте импульсов магнитного поля 100Гц. Продолжительность процедуры составила 20 мин, всего на курс лечения полагалось 10 ежедневных процедур.

2-ю группу составили 25 пациенток (56,8%), которым проводилась латеральная офтальмохромотерапия с помощью мелкосерийного аппарата ОКБ «Ритм», позволяющего воздействовать импульсными длинноволновыми и коротковолновыми электромагнитными волнами оптического диапазона раздельно на правую и левую половины сетчатки обоих глаз. Использовалось монохромное видимое излучение зеленого спектра (средняя длина волны 450 нм) в правых полуполях зрения, красного спектра (средняя длина волны 700 нм) в левых полуполях зрения с частотой импульсов 8–12 Гц (частота альфа-ритма) в течение 8–15 мин, курс 10 процедур.

Для оценки клинических проявлений использовались методы фенотипирования и определения функций иммунокомпетентных клеток методом проточной цитофлюориметрии с помощью аналитической системы FACS Calibur фирмы Becton Discinson (США) с моноклональными антителами против CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD20, HLA-DR фирм «МедБио-Спектр» и «Сорбент» (Москва).

Выраженность эффекторных функций клеток определяли в тесте гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) по интенсивности продукции фактора торможения миграции и фактора торможения распластывания в ответ на митогенную стимуляцию (ФГА) in vitro.

Определение уровня IgG, IgA, IgM в сыворотке крови проводилось турбодиметрическим методом c использованием наборов реагентов для микроанализа производства ЗАО НПО «СИНТЕКО» (Москва). Оценка уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) проводилось фотометрическим методом.

Мониторинг активности болезни включает оценку показателей суставного статуса (число болезненных

(ЧБС) и припухших суставов (ЧПС) и др.) и острофазовых показателей крови (СОЭ, СРБ). Оценку боли и функциональной активности больного в повседневной деятельности проводили по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), а также с помощью русского варианта опросника состояния здоровья (HAQ). Указанные параметры использовали для количественной оценки ответа на лечение с помощью индекса DAS (Disease Activity Score), рекомендованного Европейской лигой по борьбе с ревматизмом (EULAR) и признанного международным сообществом ревматологов.

Пациенткам обеих групп проводилось тестирование типологических особенностей нервной системы, параметров памяти, параметров мышления с помощью краткого ориентировочного теста (КОТ) — адаптированного теста Вандерлика; метода десяти слов, а также экспертной психологической программы Б. Я. Первомайского. Исследовалась типологическая особенность нервной системы по параметрам: сила, подвижность и инертность возбудительных и тормозных процессов.

Математическую обработку полученных данных проводили с использованием компьютерной программы STatistica 6.0 for Windows (StatSoft, USA) методами параметрической и непараметрической статистики согласно условиям применения статистических процедур. Различия между группами оценивались как значимые при p≤0,05. Данные результатов исследования представлены в виде средней ± стандартное отклонение (M±SD).

Результаты. При анализе клинических проявлений согласно индексу DAS28, оценивающему уровень активности процесса и эффективности лечения, параметры суставного синдрома в обеих группах составили 6,5±1,38 и 6,67±1,7 соответственно, что характеризует высокую активность болезни. Изменения индекса в динамике превышали 1,2 и достоверно не различались в группах, что свидетельствует о хорошем эффекте проводимой терапии, хотя и оставались в категории высокой активности. В 1-й группе пациенток, получавших магнитотерапию, индекс DAS28 снизился на 1,33 и составил при выписке 5,17, а в группе латеральной светотерапии DAS28 снизился на 1,31 и составил 5,36.

Проведение у пациенток 1-й группы курса магнитотерапии на суставы кистей рук и нижних конечностей, направленного на воздействие на периферические отделы нервной системы, было ассоциировано с улучшением функциональной активности высшей нервной деятельности (ВНД). Так, в данной группе у пациентов улучшилась память, как кратковременная (с 69,2±9,0 до 81,7±12,7, р=0,003), так и реминисценция, относящаяся к среднесрочным характеристикам памяти (с 57,3±22 до 79,0±14,5; р=0,004). При этом в отличие от 2-й группы повышение памяти не сопровождалось значимым повышением «общих способностей». Курс магнитотерапии сопровождался достоверным изменением типологических свойств нервной системы. Так, в данной группе уменьшилась сила нервных процессов с 71,2±7,9 до 66,6±9,2 (р=0,02) и на уровне выраженной тенденции снизились процессы возбуждения (с 62,5±14,4 до 56,3±11,9, р=0,06). Известна положительная связь между слабостью нервной системы и снижением выносливости, что позволяет соотносить величину силы нервных процессов с выносливостью к повреждающим факторам. Получен- ные данные свидетельствуют о выраженном влиянии локально применяемого магнитного поля на центральную нервную систему (ЦНС). При этом в отличие от латеральной светотерапии воздействие на ВНД выражено в меньшей степени, а подавление силы нервных процессов в большей степени.

Следует отметить, что у пациентов 2-й группы в процессе лечения наблюдалась более выраженная динамика улучшения параметров высшей нервной деятельности, в частности кратковременной памяти (с 79,4±17 до 88,2±12, р=0,003) и реминисценции памяти (с 69,4±27 до 82,4±19,5, р=0,0016), а также параметров КОТ, характеризующих некоторые стороны мыслительной деятельности или «способности к обучению» (с 18,07±5,9 до 20,2±5,1 р=0,005). Кроме того, типологические особенности нервной системы пациентов, получавших курс латеральной офтальмохромотерапии, характеризовались снижением подвижности торможения. Динамика изменения иммунологических параметров свидетельствовала о снижении воспалительных явлений обострения: наблюдалось достоверное снижение моноцитарного фагоцитоза и выраженной тенденции к понижению иммуноглобулина А. Тенденция к повышению индекса миграции является косвенным свидетельством снижения эффекторной функции Т-клеток, что на фоне клинического улучшения также свидетельствует о снижении воспалительной активности. Следует отметить, что эффект воздействия метода «обратных засветок», активирующих преимущественно правое полушарие мозга, на нервную и иммунную систему пациентов может быть опосредован индивидуальной функциональной асимметрией мозга (ФМА) больного.

Наши исследования подтвердили известные литературные данные. Так, в 1-й группе снизился уровень ЦИК с 29,8±14,8 до 22,4±7,8 р=0,01, а также уменьшилась относительная молекулярная масса (о.м.м.) ЦИК (2,1±0,5 против 1,8±0,4, р=0,04), которая свидетельствует о снижении доли низкомолекулярных комплексов. Известно, что низкомолекулярные ЦИК слабо активируют комплимент и из-за недостаточной самомобилизации и фагоцитирующей активности длительно персистируют в кровеносном русле и способны вызывать иммунопатологические состояния. Таким образом, их снижение свидетельствует о положительной динамике в течении хронического воспаления.

Обсуждение. Метод офтальмохромотерапии не связан с механическим, тепловым и электромагнитным воздействием. При патологических состояниях информационное и энергетическое поле клетки меняется. Неврологической основой эффектов латеральной офтальмохромотерапии является морфофункциональная организация зрительного анализатора человека. Терапевтическая составляющая лечения светом основана на его воздействии через сетчатку на гипоталамус, β-адренорецепторы мембраны пинеалоцитов шишковидной железы. Под влиянием латерализованных потоков длинноволнового излучения в контрлатеральном полушарии большого мозга формируется стойкий очаг повышенной возбудимости, суммирующий возбуждение [3].

При локальном и общем воздействии магнитного поля (МП) обнаруживаются изменения во всех системах организма, в ответную реакцию вовлекаются все регуляторные системы [5, 6]. Это объясняется реакцией нейроэндокринной системы, которая может преобразовывать ничтожный по энергии сигнал в мощную цепную адаптивную метаболическую реакцию, повышающую резервные возможности организма. По степени чувствительности различных систем организма к МП первое место занимает нервная система. Периферическая нервная системы реагирует на МП снижением порога болевой чувствительности периферических рецепторов, улучшением функции проводимости. Магнитные поля в терапевтических дозировках повышают содержание в крови лизоцима, комплемента, вызывают неспецифическую поликлональную стимуляцию антителопродукции, увеличение фагоцитарной активности. Согласно данным И. В. Мирошниченко и др., вихревое магнитное поле может рассматриваться как иммуномодулирующее средство с широким спектром действия на иммунокомпетентные клетки [7]. При изучении клеточного и гуморального иммунитета у соматических больных, получавших магнитотерапию, отмечается, как правило, устойчивая тенденция к нормализации уровня иммуноглобулинов, снижение уровня ЦИК, повышение Т-хелперной активности, фагоцитарного показателя и завершенности фагоцитоза.

Сложность изучения РА заключается в том, что прогрессирование заболевания — это динамически развивающийся процесс, который лишь условно можно разделить на несколько стадий. Существует устойчивое мнение, что в основе развития данной патологии лежит сложное влияние генетически детерминированных и приобретенных дефектов нормальных иммунорегуляторных механизмов, ограничивающих патологическую активацию иммунной системы в ответ на потенциально патогенные и физиологические стимулы [8]. В то же время в современной тактике лечения РА не учитывается психосоматическая составляющая заболевания [9], а взаимозависимый характер функционирования иммунной и нервной систем свидетельствует о необходимости адекватного лечебного воздействия на обе системы, при этом физиотерапевтические методы позволяют проводить такую терапию в наиболее щадящем режиме.

Заключение. Полученные клинические результаты позволяют считать перспективным включение методов латеральной офтальмохромотерапии и низкочастотной магнитотерапии в реабилитационные программы для больных ревматоидным артритом, заболеванием, имеющем двойственный аутоиммунный и психосоматический генез. Применение латеральной светотерапии способствует стимуляции высшей нервной деятельности и общих способностей ЦНС, активирует фагоцитоз. Применение низкоинтенсивной магнитотерапии снижает нагрузку на вегетативную нервную систему и гуморальный иммунитет. Таким образом, включение данных немедикаментозных методов в комплексное лечение ревматоидного артрита позволяет повысить психологические и иммунологические резервы больных.

Список литературы Влияние немедикаментозных методов лечения на психосоматические и иммунорегуляторные механизмы у больных ревматоидным артритом

- Насонов Е.Л., Насонова В.A., Фоломеева О. М. Ревматические болезни и ревматологическая служба в ЦФО России. Научно-практическая ревматология 2005; (4): 4-7

- Affleck G, Tennen Н, Keefe F, et. al. Everyday life with osteoarthritis or rheumatoid arthritis: independent effects of disease and gender on daily Pain, mood, and coping. Pain 1999; 83. (3): 601-609

- Губачев Ю.М., Стабровский E.M. Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений. П.: Медицина, 1981; 216 с.

- Ader R, Felten D, Cohen N. Interactions between the brain and the immune system. Annual Review of Pharmacology and Toxicology 1990; (30): 561-602

- Аксенов С.И. Тезисы 1-го Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине». СПб., 1997; с. 7

- (Луферова Н.Б., Кончугова ТВ., Гусакова Е.В. Теоретические аспекты современной магнитобиологии и магнитотерапии. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры 2011; (3): 52-55

- (Мирошниченко И.В., Мальцева В.В., Косова И.Л. и др. Низкоэнергетическая маг-нитотерапия: опыт клинического применения и перспективы развития. М., 1998; с. 13-17

- Лас E.A. Исследование психосоматических соотношений при ревматоидном артрите (литературный обзор). Медицинская психология в России: электрон, науч. журнал 2012; 3 (14)

- Языкова Т.А., Айвазян Т.А., Зайцев В.П. Факторы, влияющие на уровень психологических резервов у больных, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Вопросы курортологии 2011; (4): 11-15.