Влияние нестационарных возмущений на отделение тонкого тела

Автор: Шалаев В.И., Выонг З.Х.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 3 (55) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

На основе теории тонкого тела получено аналитическое решение аэродинамической задачи вычисления подъёмной силы и момента вращения при отделении тела вращения из каверны или с внешней подвески в однородный поток при наличии внешних нестационарных возмущений вертикальной скорости. Решения получены для трех фаз движения тела: в каверне, при пересечении слоя смешения и во внешнем потоке. Представлены соотношения для сил и моментов и их валидация на основе сравнения результатов расчетов с экспериментальными данными для движения тела из каверны в сверхзвуковой поток при наличии акустических возмущений.

Тонкое тело вращения, отделение из каверны или твердой поверхности, нестационарные вертикальные возмущения

Короткий адрес: https://sciup.org/142236616

IDR: 142236616 | УДК: 533.6.013.2

Текст научной статьи Влияние нестационарных возмущений на отделение тонкого тела

-

1. Постановка задачи

-

2. Метод решения, вычисление силы и момента

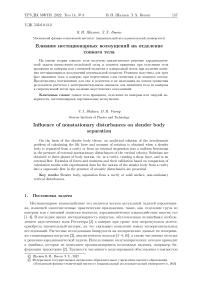

Рис. 2. Задача, со свободной поверхностью в фазе 3

Нестационарное взаимодействие тел является весьма, актуальной задачей аэромеханики, имеющей многочисленные практические приложения, такие, как отделение груза, из каверны или с внешней подвески носителя, аэродинамическое взаимодействие многих тел [И- В последнее время нестационарность нагрузок, обусловленная нелинейным возбуждением акустических волн Росситера. [5] в каверне при транс- или сверхзвуковом полете, приобрела, значительный интерес, на. что указывает появление новых экспериментальных исследований. Расчетные исследования базируются на. эмпирических данных по измерениям стационарных нагрузок [2], аналитическом подходе [1-4, 10], а. также численных методах к решению аэродинамической задачи. Использование полуэмпирических методов приводит к ошибкам, которые не позволяют проанализировать возможные явления, например, бифуркации траектории [2]. Трудности численного моделирования обусловлены сложностью

аэродинамической задачи и временными затратами, что препятствует его использованию в прикладных расчетах. Аналитический подход [1-4] требует минимальных временных затрат и достаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными при дозвуковых скоростях. В настоящей работе предложено его расширение на случай наличия нестационарных возмущений вертикальной скорости набегающего потока. Представлена формулировка задачи определения подъемной силы и вращающего момента, метод решения и его верификация на основе сравнения результатов расчетов с экспериментальными данными для отделения тонкого тела вращения из каверны в сверхзвуковой поток.

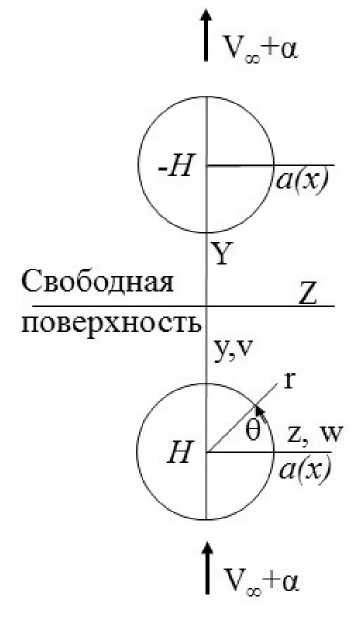

Рис. 1. Общая схема, задачи движения тела, в фазе 3

Так что влиянием вязкости на. эти параметры движения можно пренебречь, а. слой смешения между каверной и потоком считать поверхностью разрыва продольной скорости. Предполагается, что влияние боковых стенок каверны невелико и они не рассматриваются. При отделении из каверны движение тела, подразделяется на. три фазы: фаза. 1 - движение внутри каверны, фаза. 2 - пересечение телом слоя смешения и фаза. 3 - движение в потоке. При внешнем отделении от твердой поверхности остается только фаза. 3.

Общая схема, задачи для фазы 3 отделения из каверны представлена, на. рис. 1. Продольные координаты X (начало на передней стенке каверны) и ж (начало в центре массы тела) отнесены к длине тела 1, поперечные, У и Z (связанные с каверной), а также у II z (связанные с осью тела.) - к характерной толщине тела. 51; время t отнесено к l/u^. u^ - скорость набегающего потока. Центр массы тела о движется с вертикальной скоростью 5u^V (t), скорость движения каждой поперечной плоскости 5u^Vs(t), зависит также от скорости вращения тела lш(t)/(5uro) : Vs(X,t) = V(t)- жш(Х, t); ш = da/dt, 5a - угол атаки. На тело натекает однородный нестационарный вертикальный поток 5u^V^ (t), а разделительная поверхность на границе каверны определяется функцией 51Уу (X, t). В плоскости поперечного сечения рассматриваются также цилиндрические координаты г и Ө. В рамках теории тонкого тела, задача, обтекания формулируется для потенциала, течения:

Ф* = lu^, {ж + 52 [AO(X, t) + Ф(ж, у, z, t)] }.

Потенциал возмущений Ф(ж, у, z, t) удовлетворяет уравнению Лапласа в каждой плоскости поперечного сечения ж = const и краевым условиям:

XX + XX = 0, у = Уу (ж,t) : р+ = р-, dz2 ду2

д2Ф г = ° : ,. = °^; у ^ дг2

-

то : ^ У(ж,Ц = V^(t) + a(t) + ш(t)ж - V(t).

ду

р . и р- - давление в каверне и в потоке на свободной поверхности. Давление связано с потенциалом соотношением

_ Р* - Р^

Р 52 Р^о

Г дА о дА о д Ф д Ф

[ + ах + а? + дХ +

1 /2

2 Р

Здесь Ао(х,У) - известная функция, для фазы 1 А о (х,? _ 0.

Для решения задачи обтекания в плоскости поперечного сечения для фаз 1 и 3 используется аналитическое продолжение нижней (фаза. 3) или верхней (фаза. 1) полуплоскости и метод мультипольного разложения, предложенный Н.Е. Кочиным для решетки профилей [14]. Задача, сводится к конфигурации, представленной на. рис. 2. Решение для комплексно-сопряженной скорости W (Х, А,?) представляется суммой двух интегралов Коши по контурам основного и отраженного тел:

W (Х)_^ / 2гтг у

Н=1

WHr+JsK 1 Г W(гт + £ X . _ Z + гҮ

Н (Х,? а(х)

А + гт — £ 2гг ] А — гт — I 1 а(х)

| t | =i

Переходя в систему координат, связанную с центром поперечного сечения тела, с помощью преобразования s _ А + гт, и разлагая ядра интегралов в ряды по s, получим представление решение в виде сингулярных рядов Лорана по А + гт и А — гт. Коэффициенты этих рядов С—п—1 _ А—п—1 + гВ—п— 1 и С—п— 1 _ А—п—1 — гВ—п— 1 определяются условиями аналитического продолжения и краевыми условиями (1):

А - 2п - 1

(— i)2£22 \^ (2т + 2^ —1)! т 2т ±(2п — 1)! 2rn! ( ) q

2т + 2п

А- 2 т- 1 + "Д--- ГВ<1В — 2 т— 2 ,

2т + 1

т=0

В- 2п - 2

(—1)ng2n+1 ү^ (2т+_2п)!

(2п)! 2т! ()

'' т=0

А- 2т - 1 +

2т + 2п + 1

2т + 1

qB- 2m -2^ ,

А- 2п — 0, В- 2н - 1 — О,

В — В- 2 — V , ± 7 £ (—1)тд2т (А- 2 т- 1 + дВ- 2 т- 2 ), д(Х, t) — 2 ДД) 6 2. (3)

С точностью O(q 9 ) решения этих уравнений получены в явном виде [2]. Аналогичные результаты получены для фазы 1.

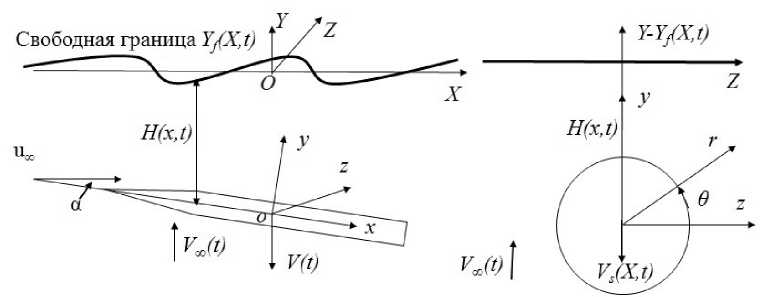

Схема движения тела при пересечении свободной поверхности показана на рис. 3. Можно выделить три характерных области тела (рис. За): область 21 движется в фазе 1 внутри каверны, область 22 частично находится в каверне и частично в потоке, а область 23 расположена полностью в потоке. Область 21 соответствует движению в фазе 1, область 23 - в фазе 3, и описываются представленными выше соотношениями.

а) вид сбоку;

б) вид спереди;

Рис. 3. Схема, движения тела, в фазе 2

Плоскость поперечного сечения в области 22 представлена, на. рис. 36. Здесь верхняя часть круга, находится в каверне, а. нижняя - в потоке. Решение задачи (1) находится раздельно для каждой из частей круга, с использованием аналитического продолжения и отображения получившейся фигуры из двух симметричных частей круга, на. плоскость. Решение подобно полученному ранее при отсутствии нестационарных возмущений поверхности [2].

Подъемная сила L(t) и момент вращения М (t) определяются в следующей форме:

Lx(x,t) — —а (х) j р sin ӨdӨ, L(t) — ^ Lx(x,t)dx, М (t) — j Lx(x,t)xdx.

0 хо хо

Для фазы 2 получены достаточно сложные соотношения, включающие специальные функции [2]. Для фазы 3 локальная подъемная сила Lx(t) определяется соотношением

Lx

—7Г

f д [(2В — V,) а2] дх

+ а2 д (2В V , ) — 2 (в — ре) аа х + 2В А-3а—

∞

—2а £ (А- 2 „- 1

П =1

—

А- 2 п- з ) В- 2п - 2

I

Подъемная сила, и момент находятся из соотношений

L(t) —

+2г 7 [ хо 1_

— Щд^ + L i (t), L i (t) — —га2 (х,) [2В (х, ,t) — V , (х , , t)] +

∞

(В — V e ) а х — ВА- 3 + ^ ( А - 2п - 1 п=1

—

А - 2п - 3

) В- 2 П- 2^ а(x)dx,

М ^ = - """^ + ^^ M 1 (t = Va — ^a 2 (x e )x e [2 В(xe, t) - V e (x e ,t)] +

+2л

(В — V , ) ax

∞

— ВА- з + ^^ (Х- 2 „- 1

П =1

-

А- 2п - 3

.в 1

) В- 2п - 2

a(x)xdx,

Va(t) = л J [2B(x,t) — Ve(x,t)] a2(x)dx, wa(t)=^ j [2B(x,t) — Ve(x, t)] a2(x)xdx. Ж0 X 0

Подстановка в соотношения (5) приближенных значений коэффициентов Лорана ти-

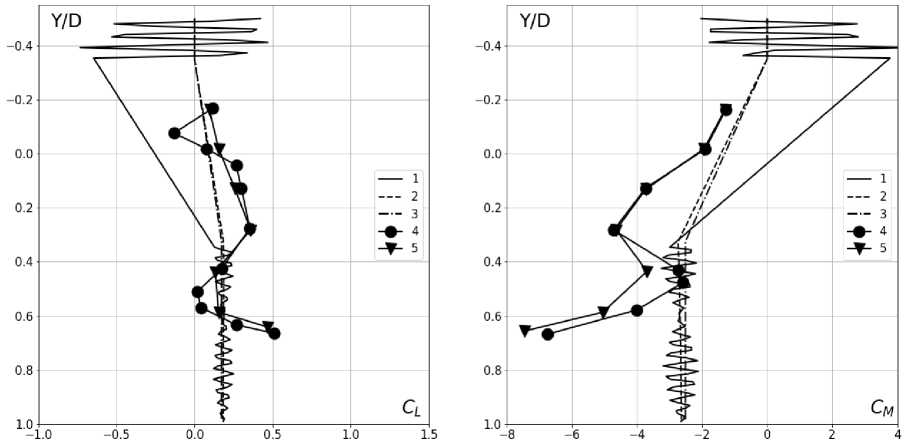

Рис. 5. Сравнение с экспериментом, а5 = —5°

Для фазы 2 подъемная сила и момент описываются достаточно сложными выражениями, включающими интегралы от специальных функций [2]. Учет возмущений свободной поверхности приводит к дополнительным слагаемым в выражениях для давления, силы и момента. Однако, как показал анализ, их влияние на параметры движения тела несущественно [10]. Поэтому в настоящей работе для верификации метода использовались расчеты только для фаз 1 и 3, а фаза 2 не рассматривалась.

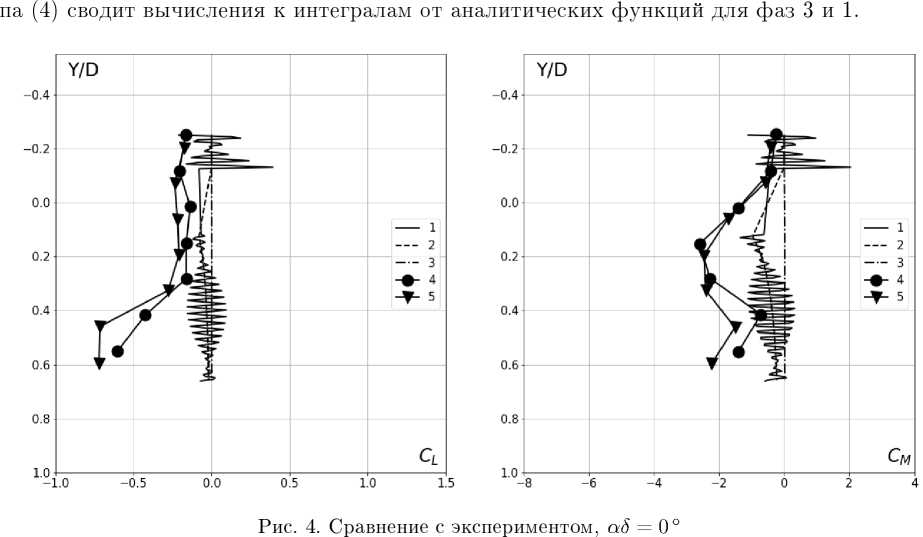

Рассматривалось простейшее представление акустических возмущений в каверне и около нее (моды Росситера) в виде фундаментального решения линейного гиперболического уравнения. Здесь изменениями волн в направлениях X и Ү пренебрегается, так как их масштабы много больше поперечного размера тела; П - безразмерная частота моды Росситера, А - ее безразмерная амплитуда. Последние параметры находились из экспериментальных данных [7]. На рис. 4 и 5 представлено сравнение расчетов с измерениями [7] коэффициентов подъемной силы C l и вращающего момента См-

CL = 26 L (—Ve), См = 1 М (—Ve) 7Г 7Г

Эксперименты включают измерения силы и момента для углов атаки аб = 0° и -5° для постоянных скоростей перемещения тела V = 0.349377 м/с (кривые 4) и V = 0.0349377 м/с (кривые 5) от положения в каверне Ү/D = —0,25 до положения в потоке Ү/D = 0,6. Расчеты выполнены при V = 0.349377 м/с для случаев отсутствия возмущений в безграничном потоке (кривые 3), с учетом влияния свободной границы с возмущениями (кривые 1) и без них (кривые 2). Анализ экспериментальных данных показал, что амплитуда возмущений в каверне и потоке отличается заметно, ее отношение к 6uinjty в каверне А = 7.95, а в потоке 1.76. Следует обратить внимание на достаточно большой разброс экспериментальных данных, что, по-видимому, обусловлено именно влиянием нестационарных вертикальных возмущений. Представленные на рис. 4 и 5 результаты показывают достаточно удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных данных, несмотря простоту используемой модели.

Список литературы Влияние нестационарных возмущений на отделение тонкого тела

- Shalaev V.I., Fedorov A.V., Malmuth N.D. Dynamics of Slender Bodies Separating from Rectangular Cavities // AIAA J. 2002. V. 40, N 3. P. 517-525.

- Шалаев В.И. Применение аналитических методов в современной аэромеханике. Часть 2. Гидродинамическое взаимодействие тел. Москва : МФТИ, 2013. 173 с.

- Shalaev V.I., Vuong D.H. A slender body motion stability in the uniform freestream 11 HEPCM 2020. AIP Confer ence Proceedings. 2020. 2228, 030061-1 030061-10. https://doi.Org/10.1063/5.0028472.

- Shalaev V.I., Vuong D.H. Slender body separation in unsteady crossflow // ICMAR 2022. Abstracts. Part 1. P. 173-174.

- Rossiter J.E. Wind Tunnel Experiments on the Flow Over Rectangular Cavities at Subsonic and Tran-sonic Speeds 11 RAE Report. 1964. N 64037.

- Johnson R.A., Stanek M.J., Grove J.E. Store Separation Trajectory Deviations Due to Unsteady Weapons Bay Aerodynamics // AIAA Paper. 2008. N 188.

- Chin D., Turpin A., Granlund K.J. Time-Dependent Aerodynamic Loads on Single and Tandem Stores in a Supersonic Cavity // J. Aircraft. 2020. V. 57, N 4. P. 702-714. doi.org/10.2514/1.C035749.

- Pandian S.L. Desikan N., Niranjan S. Onset of Cavity Oscillation from Transverse to Longitudinal Mode //J. Fluids Engineering. 2020. V. 142. P. 061203-1-061203-10.

- Zhanga C., Li R., Xib Z., Wane Z., Sun D. Effect of Mach number on the mode transition for super-sonic cavity flows // Aerospace Science and Technology. 2020. N. 106. P. 106101— 106110.

- Sahoo D., Annaswamy A., AM F. Microjets-Based Active Control of Store Trajectory in a Supersonic Cavity Using a Low-Order Mode // AIAA Paper. 2005. N 3097.

- Roughen К., Wang X., Bendiksen О., Baker М. A system for simulation of store separation including unsteady effects 11 AIAA Paper. 2009. N 0549. doi.org/10.2514/6.2009-549.

- Loupy G.J.M., Barakos G.N., Taylor N.J. Multi-Disciplinary Simulations of Stores in Weapon Bays using Scale Adaptive Simulation // AIAA Paper. 2018. N 1521.

- Gothard W.D., Granlund K.O. Store separation trajectory clusters from machine learning //J. Aircraft. 2021. N 7. https://www.researchgate.net/publication/352797324.

- Кочип H.E. Влияние шага сетки на ее гидродинамические характеристики // Прикл. математика и механика. 1941. Т. 5, № 2. С. 165—191.