Влияние низкомолекулярного хитозана на регенерацию полнослойной гнойной раны в эксперименте

Автор: Гладкова Екатерина Вячеславовна, Бабушкина Ирина Владимировн, Белова Светлана Вячеславовна, Мамонова Ирина Александровна, Матвеева О.В., Карякина Елена Викторовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изложена процедура формирования полнослойной кожной гнойной раны у крыс, инфицированных клиническими полиантибиотикорезистентными штаммами Staphylococcus aureus, выделенными у пациентов травматолого-ортопедического стационара. Оценены регенераторные и антибактериальные свойства раневого покрытия на основе низкомолекулярного хитозана. Показано, что использование раневого покрытия на основе хитозана у животных с полнослойной гнойной раной приводит к профилактике вторичного инфицирования и сокращению сроков ее заживления.

Хитозан, экспериментальная гнойная рана

Короткий адрес: https://sciup.org/147204608

IDR: 147204608 | УДК: 616-002.3-089:615.468:616-006

Текст научной статьи Влияние низкомолекулярного хитозана на регенерацию полнослойной гнойной раны в эксперименте

Одним из актуальных направлений в медицине, в том числе - хирургии, является разработка био-совместимых, биодеградируемых и обладающих низкой токсичностью раневых покрытий, предназначенных для применения в условиях гнойного воспаления мягких тканей. В данном контексте рассматривается возможность использования различных композиций на основе природного биополимера хитозана [Марквичева, 2002]. Биодеградация полимерных носителей на его основе при воздействии неспецифических ферментов является одним из основных преимуществ [Чернова и др., 2009]. Кроме того, известны антибактериальные и регенерирующие [Регенерирующая ..., 2005; Бауэр и др., 2011] эффекты данного полимера.

Актуальным представляется оценка влияния местного применения гидрогеля хитозана на динамику заживления полнослойной кожной раны, осложненной гнойным процессом, вызванным клиническими полиантибиотикорезистентными штаммами Staphylococcus aureus [Бесчастнов и др., 2009; Божкова, 2011]. Выбор в качестве объекта для воздействия грамположительных кокков St. aureus, как транзиторного так и облигатного происхождения, обоснован широкой его распространенностью и преобладанием в структуре послеоперационных раневых инфекций [Гайдуль, Муконин, 2005].

Цель исследования

Целью настоящего исследования явилось изучение репаративной регенерации мягких тканей при использовании гидрогеля природного биополимера хитозана в условиях экспериментальной гнойной раны.

Материалы и методы

Исследование проводили на 60 белых беспородных крысах - половозрелых самцах, массой тела 190-240 г.

Животные содержались в отдельных боксиро-ванных помещениях, питание осуществлялось согласно стандартной диете. Все манипуляции производились в рамках Правил и рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных работах. Содержание животных, их питание и уход за ними проводились по «Санитарным правилам по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев) от 06.04.1973», эвтаназия экспериментальных животных осуществлялась согласно «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приложение 3, 4 к приказу Минздрава СССР от 12.08.1977, №755).

Формирование раны размером 20 х 20 мм осуществлялось в межлопаточной области животных

по предварительно нанесенному трафарету и представляло собой иссечение полнослойного кожного лоскута, сопровождаемое дополнительной механической травматизацией краев и дна раны [Van Sprang. Janssen, 2001]. Непосредственно после формирования раневой поверхности осуществлялось ее инфицирование путем зашивания в полученный дефект на 2 сут. марлевого тампона весом 0.5 г. пропитанного взвесью суточной культуры St. aureus. выделенной от пациентов с гнойными посттравматическими и послеоперационными осложнениями, в дозе 2-Ю6 КОЕ/мл. По истечении указанного срока были сняты швы и удален тампон. Все клинические и лабораторные признаки полнослойной раны с выраженным гнойным воспалением отмечали на 3-5 сут. [Гайдуль, Муконин, 2005].

В ходе эксперимента оценивали характер течения раневого процесса: наличие и особенности воспалительной реакции, состояние краев и дна раны, сроки очищения раны от некротических тканей, сроки появления грануляций и их особенности, сроки эпителизации ран. планиметрические характеристики на 3^ 5-. 7-. 10- и 14-е сутки. Всем животным были произведены исследования основных гемато-логических показателей с использованием гематологического анализатора Micros 60 АВХ (Франция), цитологические характеристики мазков-отпечатков ран. окрашенных («Лейкодиф» 200) с использованием микроскопа Revelation III (США), с подсчетом количества нейтрофильных лейкоцитов, макрофагов и фиброзных элементов из расчета на 100 клеток (иммерсионный объектив 10x100). а также бактериологических исследований обсемененности раневой поверхности с использованием микробиологического анализатора BD BBL Cristal Aytoreader. а также метода разведения с использованием стандартных сред.

Проводилось определение вязкости гидрогеля хитозана с помощью «SV-Ю Vibro -viscorer».

Экспериментальные животные были разделены на 3 группы по 20 крыс в каждой: 1 группа - интактные животные; 2 группа - опытная (животные с полнослойной гнойной раной, однократно покрытой гидрогелем хитозана; 3 группа - сравнения, животные с полнослойной гнойной раной, которую однократно обрабатывали 0.9%-ным изотоническим раствором хлорида натрия. Гидрогель хитозана готовили непосредственно перед нанесением на экспериментальную поверхность путем растворения навески хитозана массой 1 г в предварительно подогретом до 372^ стерильном изотоническом 0.9%-ном растворе натрия хлорида.

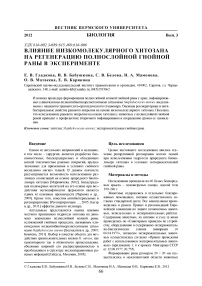

В работе был использован хитозан пищевой, произведенный ЗАО «БИОПРОГРЕСС»» г. Москва. Нанесение гидрогеля осуществлялось однократно равномерным слоем посредством накожной аппликации в количестве 1 г (рис. 1).

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы «Medstat», предназначенной для обработки результатов медицинских и биологических наблюдений.

Рис. 1. Экспериментальная рана с нанесенным гидрогелем хитозана

Результаты и обсуждения

На третьи сутки с момента формирования полнослойной гнойной раны у животных отмечено снижение веса и аппетита, уменьшение общей активности. При визуальном осмотре отмечалась гиперемия и отечность краев и дна раны, появление на ее поверхности экссудата, а у ряда животных (около 30%) от их общего числа - наличие гнойного отделяемого. У всех крыс опытной группы и группы сравнения при проведении бактериологического исследования констатировали наличие St. aureus в количестве не менее 3 10s КОЕ/ мл.

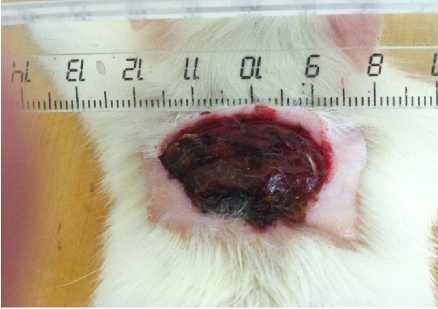

У животных группы сравнения отмечалась гиперемия краев раны, наличие отдельных участков некроза, с частичным отторжением струпа, гнойным отделяемым (рис. 2).

Рис. 2. Экспериментальная гнойная рана у животного группы сравнения на 14-е сутки

К 14-м сут. отмечалась лишь частичная эпите-лизация и незначительная положительная динамика по уменьшению площади раны (табл. 1). Отмечено статистически значимое (р<0.05) уменьшение площади раны у животных опытной группы по сравнению с группой сравнения, уже начиная с 5-х сут. наблюдения. Данная тенденция сохранялась и в дальнейшем.

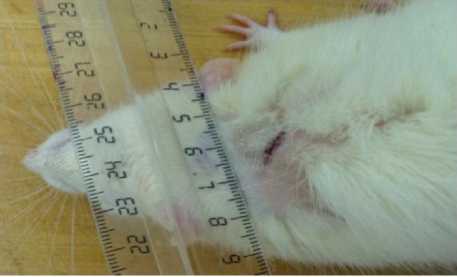

У крыс опытной группы после нанесения гидрогеля хитозана на раневую поверхность уже к 6-м сут. отмечено уменьшение площади поверхности раны, чем у крыс группы сравнения (табл. 1). На 10-е сут. отмечено отсутствие признаков воспаления и выраженное уменьшение площади раневой поверхности. На 14-е сут. после формирования полнослойной инфицированной раны у большинства животных опытной групп отмечалось формирование раневого струпа, состоятельная эпителизация. частичное восстановление волосяного покрова (рис. 3).

Таблица 1

Изменение площади раневой поверхности у экспериментальных животных

|

Сутки ис-следо-ва-ния |

Группа сравнения, и =20 |

Применение гидрогеля хитозана, и = 20 |

|

1 |

396.3 ±5.4 |

399.2 ±5.8 |

|

3 |

368.8 ±7.3 |

353.6 ±7.1 |

|

5 |

329.1 ± 17.4 |

277.2 ± 11.4 р<0.05* |

|

7 |

288.3 ± 18.4 |

202.1 ±23.5 р<0.01* |

|

10 |

235.6 ±23.7 |

149.8 ±20.6 р<0.01* |

|

14 |

195.3 ±23.6 |

88.9 ± 18.7 р<0.001* |

* р - уровень достоверности различий показателей опытной группы по отношению к группе сравнения.

У оставшихся представителей опытной группы полная эпителизация и восстановление волосяного покрова имелись на 16-е сут.

В установленные сроки животным было произведено бактериологическое исследование отделяемого ран. У животных группы сравнения вплоть до завершения процесса эпителизации отмечалось выявление St. aureus от З ТО 6 КОЕ к 7-м суткам до 3 10’ КОЕ к 20-22-м суткам наблюдения. Кроме того, у 8 крыс была отмечена вторичная контаминация Е. coli в количестве 2 х 104КОЕ.

Рис. 3. Экспериментальная гнойная рана у животного опытной группы

При исследовании раневого отделяемого у всех животных опытной группы в первые 14 дней наблюдения отмечалось наличие St. aureus в ране, средняя концентрация которого достигала ЗЮ3 КОЕ; в дальнейшем зафиксировано ее снижение. К моменту полного заживления ран (16-18-е сут.) лишь у 3 животных отмечалось наличие St. aureus в концентрации 3 102 КОЕ. Посевы с поверхности ран остальных животных опытной группы роста не давали.

В те же сроки производилась оценка лейкоцитарной формулы периферической крови, полученной при подрезании кончика хвоста (табл. 2).

Таблица 2

Динамика изменений содержания лейкоцитарной формулы у крыс различных групп

|

Сутки |

Серия |

Лейкоциты, общее содержание |

П/я нейтр. |

С/я нейтр. |

Лимфоциты |

|

3 |

Контрольная группа |

11.7 ± 3.4-107л |

3.3 ±0.8 |

25.1 ±3.7 |

67.4 ±6.9 |

|

Группа сравнения |

29.4 ± 5.2-107л |

19.7 ± 1.7 |

38.1 ±2.1 |

39.1 ± 1.4 |

|

|

Гидрогель хитозана |

27.3 ±8. Г 107л |

16.5 ± 1.2 |

40.8 ±2.3 |

39.0 ±3.7 |

|

|

5 |

Контрольная группа |

10.2 ±2.8-107л |

4.1 ± 1.1 |

23.3 ±2.8 |

69.3 ±5.1 |

|

Группа сравнения |

34.3 ± 12.3 107л |

13.7 ± 1.6 |

32.1 ± 1.4 |

48.5 ±2.2 |

|

|

Гидрогель хитозана |

27.8 ±5.3-107л |

11.0 ±0.8 |

38.6 ± 1.5 р< 0.001* |

45.4 ±2.3 |

|

|

7 |

Контрольная группа |

11.8 ±3.1 107л |

3.7 ±0.9 |

21.3 ±2.8 |

65.4 ±7.3 |

|

Группа сравнения |

21.3 ±2.8- 107л |

10.6 ± 1.2 |

32.0 ± 1.6 |

53.3 ±2.6 |

|

|

Гидрогель хитозана |

14.9 ±4.4-107л |

6.2 ± 1.6 р<0.05* |

29.8 ± 1.5 |

57.4 ± 1.5 |

* р - уровень достоверности различий показателей опытной группы по отношению к группе сравнения.

Динамика изменения цитологических характеристик раневых отпечатков представлена в табл. 3.

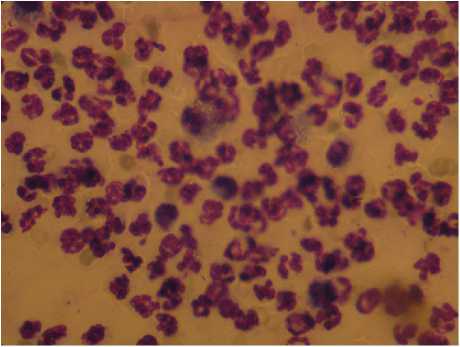

При изучении относительного содержания ключевых показателей лейкоцитарной формулы отме чена положительная динамика содержания сегментоядерных нейтрофилов в группе животных, получавших лечение гидрогелем хитозана по отношению к группе сравнения уже на 5-е сут. В те же сроки наблюдения у животных группы сравнения сохранялся дегенеративно-воспалительный тип цитограммы (рис. 4). Статистически значимые различия в содержании палочкоядерных нейтрофилов отмечены к 7-м сут.

Таблица 3 Цитологические показатели дна раневых отпечатков экспериментальных животных в различные сроки заживления

|

Показатели |

Группа сравнения, п = 20 |

Опытная группа, п=20 |

|

1-е сут. наблюдения |

||

|

нейтрофилы |

97.6 ±7.2 |

93.5 ±6.3 |

|

макрофаги |

2.1 ±2.3 |

0.9 ±2.3 |

|

фибробласты и фиброциты |

1.1 ±2.9 |

2.1 ±0.9 |

|

З-и сут. наблюдения |

||

|

нейтрофилы |

89.3 ±3.9 |

93.4 ±6.4 |

|

макрофаги |

10.1 ±7.3 |

7.6 ±2.1 |

|

фибробласты и фиброциты |

0.9 ±3.9 |

1.1 ± 1.8 |

|

5-е сут. наблюдения |

||

|

нейтрофилы |

82.0 ± 1.9 |

79.8 ±2.3 |

|

макрофаги |

10.0 ±7.6 |

10.2 ±6.2 |

|

фибробласты и фиброциты |

6.9 ±4.9 |

8.1 ±4.8 |

|

7-е сут. наблюдения |

||

|

нейтрофилы |

76.1 ± 13.2 |

72.1 ±9.2 |

|

макрофаги |

5.8 ±6.4 |

4.9 ±7.3 |

|

фибробласты и фиброциты |

17.4 ±2.2 |

22.0 ±2.2 |

|

14-е сут. наблюдения |

||

|

нейтрофилы |

25.7 ±3.8 |

30.1 ± 1.8 |

|

макрофаги |

8.9 ±6.2 |

12.2 ±2.3 |

|

фибробласты и фиброциты |

63.2 ± 1.2 |

59.8 ±2.1 |

Рис. 4. Отпечаток гнойной раны у животного группы сравнения на 5-е сут. Скопление измененных нейтрофилов и микроорганизмов

Цитологическое исследование клеточного состава раневого дна показало наличие в течение первых суток развития патологического процесса, преобладание дегенеративно измененных сегментоядерных нейтрофилов в сочетании с элементами крови и нитями фибрина.

Если на 3-5-е сут. отмечалось преобладание измененных нейтрофилов, то к 9-м - неизмененных нейтрофилов, единичных лимфоцитов и моноцитов. что сопровождалось снижением экссудации и началом формирования грануляционной ткани. К 15-м сут. в препаратах обнаруживали профибробласты на фоне снижения содержания полиморфноядерных нейтрофилов до 19-22 в поле зрения.

Выводы

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об антибактериальном и регенерирующем эффектах гидрогеля хитозана в условиях экспериментальной гнойной раны, вызванной клиническими полиантибиотикорезистентными штаммами St. aureus.

Список литературы Влияние низкомолекулярного хитозана на регенерацию полнослойной гнойной раны в эксперименте

- Бауэр А.М. и др. Регенерация тканей преддверья рта при использовании геля хитозана//Медицина и образование в Сибири. 2011. № 5: электрон. науч. изд. Сибир. гос. мед. ун-та. URL: http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_rull.php ?id=529

- Бесчастнов В.В. и др. Результаты микробиологического мониторинга лечения гнойных ран в условиях общехирургического стационара//Совр. технологии в медицине. 2009. № 2. С. 53-56.

- Божкова С.А. Современные принципы диагностики и антибактериальной терапии инфекции протезированных суставов (обзор литературы)//Травматология и ортопедия России. 2011. № 3 (61). С. 128-136.

- Гайдуль К.В., Муконин А.А. Раневая инфекция: этиология, диагностика и антимикробная терапия: краткое пособие для практических врачей. Б.м.: Б.и., 2005. 32 с.

- Марквичева Е.А. Хитин и хитозан: получение, свойства и применение. М.: Наука, 2002. С. 315-326.

- Регенерирующая активность и антибактериальное действие низкомолекулярного хитозана/Т.А. Байтукалов, О.А. Богословская, И.П. Ольховская и др.//Изв. РАН. Сер. биология. 2005. № 6. С. 659-663.

- Чернова В.В. и др. Деструкция хитозана под действием фермента гиалуронидазы//Вестн. Башкир. ун-та. 2009. Т 14, № 1. С. 44-47.

- Van Sprang P.A., Janssen C.R. Toxicity identification or metals: development or toxicity identirication fingerprints//Environmental toxicology and chemistry. 2001. Vol. 20, № 11. P. 2604-2610.