Влияние низовых пожаров в Волгоградской обл. на травянистую растительность полезащитных лесных полос из вяза

Автор: Верещагин Е.К.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Защитное лесоразведение

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

На примере Городищенского района Волгоградской обл. проанализированы последствия пирогенного воздействия на растительный покров полезащитных лесных полос из вяза мелколистного. Осуществлён мониторинг восстановления травянистой растительности под влиянием низовых пожаров на 6 опытных участках, заложенных на горельниках 2017 г. Результаты исследований, проведённых в 2021 г., показали, что через 5 лет после пожаров растительные ассоциации в полезащитных лесных полосах из вяза восстановились не полностью, что характеризуется меньшими показателями урожайности и низкими индексами Жаккара. Лишь на некоторых опытных участках исходная травянистая растительность кардинально изменилась. Выявлено, что к изменениям почвенно-климатических условий в результате пожаров наиболее устойчивы представители семейства маревых (Chenopodiaceae).

Ландшафтные пожары, пирогенная сукцессия, травянистая растительность, лесные полосы, проективное покрытие

Короткий адрес: https://sciup.org/143178761

IDR: 143178761 | УДК: 502.572:614.84 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2022.2.07

Текст научной статьи Влияние низовых пожаров в Волгоградской обл. на травянистую растительность полезащитных лесных полос из вяза

На рост и развитие растительного покрова сильное воздействие оказывают не только температура воздуха, освещённость, увлажнение и эдафические факторы, но и пожары. Наиболее часто в агролесоландшафтах Волгоградской обл. пожары происходят в сухую, жаркую и ветреную погоду вследствие возгорания отмершей растительности, пожнивных остатков на участках полей, а также воспламенения высохшего травяного покрова в лесных насаждениях.

Природные пожары в большинстве исследований рассматриваются как экзогенный фактор динамики состояния ландшафтов. В последние годы отмечается интенсификация природных пожаров на юге России [1]. В течение вегетационного периода пожары могут неоднократно повторяться, поэтому учёные относят их к локально-катастрофическим факторам, приводящим к трансформированию природных экосистем.

Волгоградская обл. расположена на юго-востоке европейской части России и является типичным малолесным районом. Большая часть территории области относится к зонам сухих степей [2] и полупустынь, поэтому для неё характерна высокая пожарная опасность с апреля по октябрь [3].

Пожары здесь возникают не только на открытых пространствах степей, полей и пастбищ, но и в лесных полосах. Основными причинами их возникновения являются антропогенный фактор (работа сельхозтехники, управляемое и неконтролируемое выжигание сухой травы и т.п.) и метеорологические условия, среди которых можно выделить низкую относительную влажность воздуха, высокую температуру воздуха и скорость ветра [4]. Пожары негативно влияют на экологическую обстановку, так как повреждение огнем снижает мелиоративные функции полезащитных лесных полос [5].

Пожары приводят к значительным изменениям экологических условий, оказывая влияние на лесообразовательные и лесовосстановительные процессы в защитных лесных полосах на местах образования горельников. Процесс восстановления как древесной, так и травянистой растительности зависит от напряжённости постпирогенных факторов [6]. Изучение последствий пожаров на особенности развития растений, произрастающих на местах горельников, позволяет глубже понять суть сукцессионных процессов, их скорость и направление. Согласно теории Ф. Клементса пирогенная сукцессия характеризуется определенным количеством доминантных и субдоминантных признаков в зависимости от места возникновения пожаров [7]. Таким образом, пожары в полезащитных лесных полосах приводят к изменению их экосистемы и возникновению сложной растительной мозаики, которая мигрирует с территории близлежащих полей.

Изучением возникновения, развития, условий протекания и последствий пожаров в агролесоландшафтах занимается новый раздел агролесомелиорации – агролесомелиоративная пирология. Эти исследования базируются на общих вопросах лесной пирологии, раскрытых И.С. Мелеховым [8] и Е.А. Щетинским [9]. Большой вклад в исследование низовых пожаров в лесных полосах внесли В.В. Танюкевич, О.И. До-манина [10], С.В. Тюрин [11] и др. отечественные учёные. Теоретические основы последствий пирогенных воздействий на растительный покров нуждаются в подтверждении результатами натурных исследований, что позволит уточнить динамику восстановления растительности в полезащитных лесных полосах.

Цель исследования – оценка пирогенной сукцессии в полезащитных лесных полосах из вяза на территории Городищенского района Волгоградской обл. Объектом исследования является травянистая растительность в горельни-ках полезащитных лесных полос из вяза, а также примыкающих к ним участкам межполосного пространства.

Методы исследования

Для определения участков исследований была использована спутниковая карта из ресурса USGS за август 2017 г. Опытные участки подбирали с помощью программы QGIS 3.22.3 по координатам выгоревших полигонов, включая горельники в полезащитных полосах из вяза.

Пожары по площади подразделены в соответствии с классификацией Э.Н. Валендика, П.М. Матвеева и М.А. Софронова [12] на небольшие (2,1–20,0 га) и средние (20,1–200 га). Дату и время возгораний определяли по данным ресурса Firms.modeps спутника VIIRS 375mSuomi NPP. Места для закладки пробных площадей (ПП) подбирали в полевых условиях на наиболее повреждённых пожарами участках лесных полос. Исследования проводили с 15.06 по 06.07.2021 г. на 6 опытных участках, в состав которых входили пробные площади, заложенные в горельниках лесных полос, и зоны межполосного пространства, примыкающие к лесным полосам со стороны возгораний. Зоны межполосного пространства имели одинаковую площадь – 0,5 га. Размер пробной площади зависел от степени повреждения лесных полос пирогенным фактором, а также их ширины и конструкции и варьировал от 0,20 га (ПП 5) до 1,54 га (ПП 4).

Пробные площади закладывали в соответствии с методикой ОСТ 56-69–83. На них проводили сплошной перечёт 100 деревьев главной породы. Диаметры стволов деревьев измеряли мерной вилкой на высоте 1,3 м по 2-сантиметровым ступеням толщины, высоту древостоя – с помощью лазерного дальномера Nikon Forestry Pro методом трёх точек. Для определения максимальной высоты нагара на стволе деревьев использовали лесную рулетку Stihl. Возраст деревьев устанавливали по годичным кольцам, а классы возраста – по таблице для мягко- и твердолиственных пород порослевого происхождения. Конструкцию лесных полос определяли по методике М.И. Долгилевича [13].

Для определения общего проективного покрытия травянистой растительности применяли метод Л.Г. Раменского [14].

Индексы Жаккара рассчитывали на пробных площадях по общепринятой формуле:

K j =

c a + b - c

где:

а – количество видов на первой учётной площадке;

b – количество видов на второй учётной площадке;

с – количество видов, общих для 1-й и 2-й учётных площадок.

Урожайность травянистой растительности на опытных участках (лесная полоса и поле) определяли методом укоса на учётных площадках (1 м2) в трёх повторностях (лесная полоса и поле) путём взвешивания воздушно-сухой массы растений лабораторными весами (ВЛ-220С).

Полученные данные обработаны с помощью корреляционного анализа в программе Statgraphics 18.1.08.

Результаты и обсуждение

Анализ погодных условий за 2017 г. показал, что на исследуемой территории температура воздуха не превышала нормативных значений, а за период с августа по октябрь были отмечены непродолжительные осадки. Пожароопасная ситуация сохранялась практически в течение всего летнего сезона. В 2018 и 2019 г. наблюдался повышенный уровень влажности из-за осадков, которые отмечались в течение всего вегетационного периода, при этом температура воздуха была ниже по сравнению с 2017 г. Погодные условия 2020 и 2021 г. характеризовались высокими значениями температуры, превышающими среднемноголетние данные для вегетационного периода, и небольшим количеством осадков.

Установлено, что на всех опытных участках по характеру горения преобладают беглые пожары, а по площади – средние. В даты возникновения пожаров осадков не отмечалось, скорость ветра не превышала 9,0 м/с с преобладанием северо-западного направления (табл. 1). Пожары в полезащитных лесных полосах, включая прилегающие к ним агроландшафты, были зафиксированы в 2017 г.: 8 июня – на опытных участках

Таблица 1. Характеристика пожаров в зависимости от метеорологических условий

|

№ опытного участка |

Координаты опытных участков |

Характер горения |

Площадь пожара |

Скорость ветра во время пожара, м/с |

Направление ветра во время пожара |

|

1 |

48.72963; 44.18297 |

Устойчивый |

Средний |

3 |

ССЗ |

|

2 |

48.74606; 44.18845 |

То же |

Небольшой |

3 |

ССЗ |

|

3 |

48.72424; 44.05937 |

Беглый |

То же |

9 |

ССЗ |

|

4 |

48.73354; 44.06666 |

То же |

Средний |

9 |

ССЗ |

|

5 |

48.75290; 44.01902 |

«-« |

То же |

3 |

ВЮВ |

|

6 |

48.73628; 44.06667 |

«-« |

«-« |

5 |

ВЮВ |

1 и 2; 1 августа 2017 г. – на участках 3, 4 и 6; 3 августа – на участке 5.

Исследуемые участки располагаются в зоне сухих степей. Почва опытных участков в лесных полосах и межполосном пространстве – каштановая, по гранулометрическому составу в лесных полосах верхний 0–10-сантиметровый слой является лёгким суглинком.

В ходе исследования установлено, что на всех обследуемых опытных участках главной породой в лесных полосах является вяз мелколистный ( Ulmus pumila L.), а сопутствующими – робиния лжеакация ( Robinia pseudoacacia L.) и ясень ланцетный ( Fraxinus pennsylvanica Marshall). Из кустарниковых пород в основном распространена смородина золотистая ( Ribes aureum Pursh), реже – боярышник однопестичный ( Crataegus monogyna Jacq.) и шиповник собачий ( Rosa canina L.).

Согласно представленным в табл. 2 таксационным показателям, на участках преобладают лесные полосы из вяза II класса возраста

(жердняки). Древостои лесных полос 2, 3 и 5 опытных участков относятся ко второму поколению, поскольку в них произошло естественное возобновление корневыми отпрысками главной породы, в меньшей степени пневой порослью, что определяет небольшую высоту древостоя и диаметры стволов деревьев. В лесных полосах опытных участков 1, 6 и 4 преобладают деревья первого поколения, но присутствуют отпрыски и деревья порослевого происхождения (табл. 2).

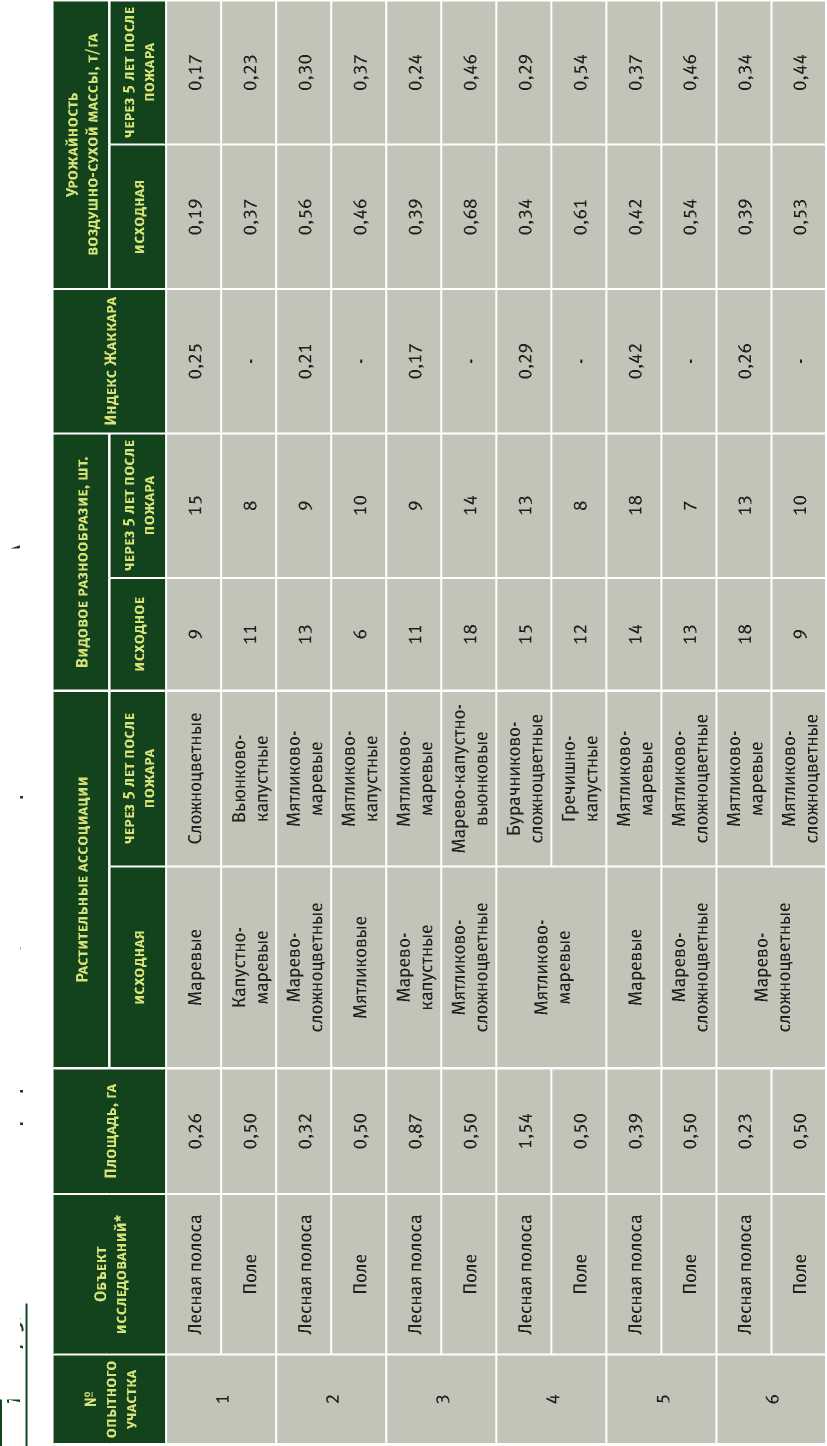

Общая характеристика растительных ассоциаций на 6-ти опытных участках полезащитных лесных полос из вяза, а также индекс Жаккара, определяющий сходство видового состава травянистой растительности до и после пожара, представлены в табл. 3.

Опытный участок 1 находится в Новорога-чинском городском поселении Городищенского района. Лесная полоса участка шириной 32 м состоит из 9 рядов, по конструкции – плотная. Сопутствующие породы: робиния лжеакация и ясень ланцетный. Из кустарников произрастают

Таблица 2. Таксационные показатели древостоев на горельниках полезащитных лесных полос и конструкция полос

|

№ ПП |

Средний диаметр деревьев, см |

Средняя высота древостоя, м |

Максимальная высота нагара, см |

Класс возраста древостоя |

Конструкция полосы |

|

1 |

15,0 |

8,5 |

120 |

III |

Плотная |

|

2 |

6,0 |

3,0 |

168 |

II |

Ажурно-продуваемая |

|

3 |

8,0 |

2,8 |

290 |

II |

То же |

|

4 |

6,0 |

3,5 |

212 |

III |

Продуваемая |

|

5 |

7,0 |

4,0 |

204 |

II |

Ажурно-продуваемая |

|

6 |

13,0 |

6,5 |

227 |

IV |

Плотная |

Таблица 3. Растительные ассоциации на опытных участках полезащитных лесных полос из вяза

Лесная полоса – пробная площадь, поле – межполосное пространство.

смородина золотистая и боярышник однопестичный (рис. 1).

Оценка последствий пирогенного воздействия в данной лесной полосе проводилась 15 июня 2021 г. Через 5 лет после пожара на ПП лесной полосы произошла смена маревой растительной ассоциации на сложноцветную, а на прилегающем межполосном пространстве – капустно-маревой на вьюнково-капустную (см. табл. 3).

Опытный участок 2 тоже расположен в Но-ворогачинском городском поселении на расстоянии 1,5 км от опытного участка 1. Лесная полоса данного участка состоит из 5 рядов, по конструкции – ажурно-продуваемая с изреженным древостоем. Ширина полезащитной лесной полосы варьирует в диапазоне 18,5–25,5 м. Сопутствующие породы: робиния лжеакация и ясень ланцетный. Из кустарниковых пород произрастают смородина золотистая и боярышник однопестичный. Ландшафтный пожар произошёл в пределах территории опытного участка 1, фронт которого продвигался к опытному участку 2 в течение 32 мин, т.е. этот пожар классифицируется как устойчивый.

Исследование опытного участка проводилось 15 июня 2021 г. По прошествии 5 лет в результате пирогенной сукцессии на ПП лесной полосы произошла смена растений семейства сложноцветные представителями семейства мятликовые, а на участке поля к мятликовым добавились капустные растения (см. табл. 3).

Опытный участок 3 находится в Карпо-вском сельском поселении Городищенского района. Ширина лесной полосы этого участка с кустарником составляет 13 м, без кустарника – 11 м, по конструкции – ажурно-продуваемая с изреженным древостоем. Изначально данную лесную полосу создавали по схеме – 1 ряд смородины и 3 ряда вяза, но в результате интенсивного огня внутренний ряд вяза полностью выгорел, а ряды деревьев, которые остались с внешних сторон, были спилены. Поскольку базальная часть деревьев не была повреждена огнём, в дальнейшем их пни дали поросль, высота которой варьирует от 2,0 до 2,5 м. О сильном

Рис. 1. Пробная площадь опытного участка 1 на горельниках полезащитных лесных полос из вяза (Новорогачинское сельское поселение)

повреждении древесной растительности свидетельствует достаточно большое количество обгоревших пней.

Исследование территории опытного участка 3 проводилось 22 июня 2021 г. На ПП лесной полосы в течение 5 лет после пожара растения семейства маревые полностью восстановились, капустные сменились представителями семейства мятликовые, а на участке поля произошла смена мятликово-сложноцветной ассоциации на марево-капустно-вьюнковую (см. табл. 3).

Опытный участок 4 расположен в Карпов-ском сельском поселении Городищенского района. Полезащитная лесная полоса этого участка является 7-рядной, по конструкции – продуваемая. Ширина лесной полосы варьирует от 18,0 до 21,5 м, при этом пробная площадь занимает большую часть лесной полосы – 1,54 га. На этом участке произрастает вяз мелколиственный преимущественно порослевого происхождения, сопутствующей породой является робиния лжеакация, а из кустарниковых пород встречаются смородина золотистая и шиповник собачий.

Исследование опытного участка проводили 22 июня 2021 г. На ПП лесной полосы, а также участке межполосного пространства в ходе сукцессионного процесса (за 5 лет) произошла полная смена растительных ассоциаций – с мятликово-маревой на бурачниково-сложноцветную и гречишно-капустную (см. табл. 3). В данном случае вследствие пирогенной сукцессии повысилось фиторазнообразие [15].

Опытный участок 5 тоже расположен в Кар-повском сельском поселении Городищенского района. Лесная полоса состоит из 5 рядов, по конструкции – ажурно-продуваемая с изреженным древостоем. Сопутствующими породами являются робиния лжеакация и ясень ланцетный. Из кустарников произрастает смородина золотистая. Сильное повреждение лесной полосы произошло в результате низового пожара. Большое количество валежника и сухостоя в результате интенсивного огня обусловливает высокую пожарную опасность данной лесной полосы.

Исследование травянистой растительности проводилось 6 июля 2021 г. По прошествии 5 лет в лесной полосе к растениям семейства маревые добавились мятликовые, на участке поля представители семейства сложноцветные восстановились с увеличением видового разнообразия, а маревые сменились мятликовыми (см. табл. 3).

Опытный участок 6 расположен в Кар-повском сельском поселении Городищенского района. Лесная полоса шириной 14 м со схемой посадки в 3 ряда имеет плотную конструкцию. Сопутствующей породой является робиния лжеакация, из кустарников наиболее распространена смородина золотистая, реже встречается шиповник собачий. В лесной полосе проложена минерализованная полоса шириной 4,5 м. На ПП лесной полосы достаточно много валежника, что подтверждает сильное повреждение древостоя в результате интенсивного огня.

Исследование травянистой растительности на опытном участке проводилось 6 июля 2021 г. Изначально на исследуемой ПП лесной полосы с примыкающим к ней участком межполосного пространства (поле) произрастали представители семейств маревые и сложноцветные. Вследствие пирогенной сукцессии после низового пожара повысилось фиторазнообразие, что характеризуется появлением в лесной полосе мятликово-маревой ассоциации, а на участке поля – мятликово-сложноцветной (см. табл. 3).

В ходе исследования определён видовой состав травянистой растительности, которая в течение 5 лет после пожаров разрослась от участков полей до ПП лесных полос (табл. 4).

На участках агроландшафта, кроме сельскохозяйственных культур, выявлены и сорные

Таблица 4. Видовой состав растений в лесных полосах через 5 лет после пожаров

№ опытного участка

Виды растений, перешедшие с полей на пробные площади лесных полос

|

1 |

Горчица полевая ( Sinapis arvensis L.), вьюнок полевой ( Convolvulus arvensis L.), оксибазис красный ( Oxybasis rubra L.) |

|

2 |

Пшеница мягкая ( Triticum aestivum L.), тысячелистник обыкновенный ( Achillea millefolium L.), марь белая ( Chenopodium album L.), гречишка вьюнковая ( Fallopia convolvulus (L.) A . L o ve), дескурения Софьи ( Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl), неравноцветник кровельный ( Anisantha tectorum (L.) Nevski), овёс пустой ( Avena fatua L.) |

|

3 |

Тысячелистник обыкновенный ( Achillea millefolium L.), костер растопыренный ( Bromus squarrosus L.), неравноцветник кровельный ( Anisantha tectorum (L.) Nevski), овёс пустой ( Avena fatua L.) |

|

4 |

Марь белая ( Chenopodium album L.), овёс пустой ( Avena fatua L.), неравноцветник кровельный ( Anisantha tectorum (L.) Nevski) |

|

5 |

Оксибазис красный ( Oxybasis rubra L.), костёр растопыренный ( Bromus squarrosus L.), щирица запрокинутая ( Amaranthus retroflexus L.), тысячелистник обыкновенный ( Achillea millefolium L.), ромашка ободранная ( Matricaria recutita L.) |

|

6 |

Оксибазис красный ( Oxybasis rubra L.), костёр растопыренный ( Bromus squarrosus L.), овёс пустой ( Avena fatua L.), полынь Лерхе ( Artemisia lercheana Weber ex Stechm.), тысячелистник обыкновенный ( Achillea millefolium L.) |

растения. Эти виды более пластичны и устойчивы к условиям прорастания, поэтому, благодаря своей корневой системе или с помощью семян, могут распространяться на свободную территорию.

Индекс Жаккара выявил небольшое флористическое сходство на пробных площадях под пологом древостоя до и после пожара. Наименьшие значения индекса Жаккара зафиксированы на опытном участке 3, где в результате низового пожара произрастает только поросль вяза мелколистного, а наибольшие показатели видового сходства – на пробной площади опытного участка 5.

Исследование показало, что общее проективное покрытие травянистой растительностью в полезащитных лесных полосах из вяза варьирует от 27 до 65 %.

Величина общего проективного покрытия зависит не только от метеорологических условий вегетационного периода, влияющих на рост

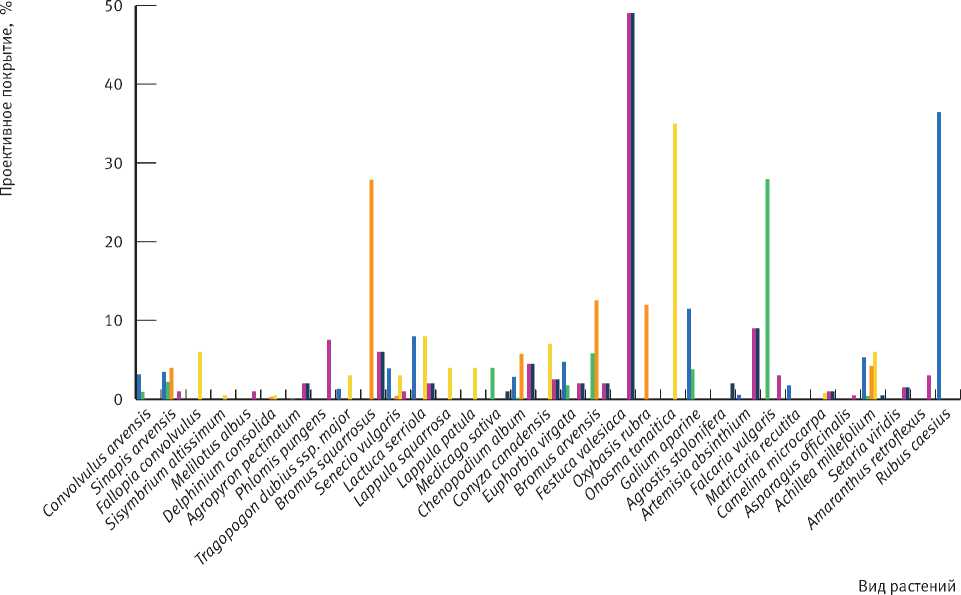

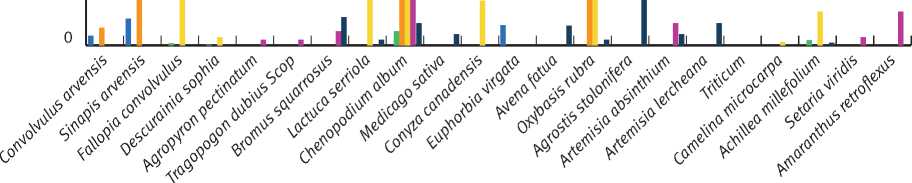

На основе полученных данных построены гистограммы, которые наглядно отображают проективное покрытие отдельных видов растений, произрастающих на 6-ти опытных участках полезащитных лесных полос (рис. 2 и 3). На пробных площадях наиболее распространены такие виды растений, как: марь белая ( Chenopodium album L.), костёр растопыренный ( Bromus squarrosus L.), костёр

Пробная площадь:

Рис. 2. Проективное покрытие травянистой растительностью на пробных площадях полезащитных лесных полос из вяза

Вид растений

Учетная площадка:

Рис. 3. Проективное покрытие травянистой растительности участков полей, примыкающих к пробным площадям полезащитных лесных полос из вяза полевой (B. arvensis L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), горчица полевая (Sinapis arvensis L.), латук компасный (Lactuca serriola L.), крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris L.), оносма донская (Onosma tanaitica Klokov), полынь горькая (Artemisia absinthium L.), овсяница валлисская (Festuca valesiaca Gaudin) и ежевика сизая (Rubus caesius L.). Менее распространены живокость полевая (Delphinium consolida L.), гулявник высокий (Sisymbrium altissimum L.), спаржа лекарственная (Asparagus officinalis L.), донник белый (Melilotus albus Medik.), полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera L.), липучка оттопыренная (Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.) и липучка пониклая (L. patula (Lehm.) Menyh.).

На участках полей, примыкающих к пробным площадям полезащитных лесных полос, также превалируют представители семейства маревые.

Таким образом, представители семейства маревые ( Chenopodiaceae ), к которому относятся такие виды, как марь белая ( Chenopodium album L.) и оксибазис красный ( Oxybasis rubra L.), исходя из величины проективного покрытия являются наиболее пластичными и легче всего приспосабливаются к почвенно-климатическим условиям, изменённым в результате пожаров на территории данных агролесоландшафтов.

Выводы

Проведенные исследования показали, что исходные виды травянистой растительности в течение пяти лет после пожаров в некоторых случаях полностью сменяются другими видами, приводя к формированию новых фитоценозов, в других – восстанавливаются не полностью с появлением представителей других семейств, а иногда не изменяются. За данный промежуток времени видовой состав травянистой растительности полезащитных лесных полос восстановился частично. Урожайность воздушно-сухой массы растительности снизилась в среднем в 1,3 раза по сравнению с допожарным уровнем. Наиболее устойчивы к изменениям почвенно-климатических условий в результате пожаров представители семейства маревых (Chenopodiaceae). Пирогенные воздействия в полезащитных лесных полосах из вяза, как и в других экологических системах, нарушают их целостность. Это приводит к изменению экологических цепочек и реакций, которые в дальнейшем достаточно сложно остановить. Пирогенные сукцессии в различной степени влияют на смену видового разнообразия, проективное покрытие, а также на рост и развитие растений и в настоящее время являются как важнейшим вопросом агролесомелиорации, так и глобальной проблемой экологии.

Список литературы Влияние низовых пожаров в Волгоградской обл. на травянистую растительность полезащитных лесных полос из вяза

- Вальтер, Г. Растительность земного шара. Эколого-физиологическая характеристика. - Т. III. Тундры, луга, степи, внетропические пустыни / Г. Вальтер. - М. : Прогресс, 1975. - 430 с.

- Характер и направленность изменений климатических параметров Волгоградской области / В.В. Мелихов, A.A. Зибаров, Н.П. Мелихова, A^. Романова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. - 2019. - № 1. - С. 60-67. DOI: 10.32786/2071-9485-2019-01-7

- Шинкаренко, С.С. Aнализ многолетней динамики степных пожаров в Волгоградской области / С.С. Шинкаренко, A. Берденгалиева // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. -2019. - Т. 16. - № 2. - С. 98-110. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-2-98-110

- Шунькина, E.A. Оценка влияния климатических изменений на возникновение и распространение лесных пожаров на Северо-Западе России / E.A. Шунькина. - Текст : электронный // Лесохозяйственная информация. -2015. - № 4. - С. 39-45. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru/

- Вахтин, A.M. Ландшафтный пожар как фактор деградации защитных лесных полос / A.M. Вахтин, В.С. Ва-вин, В.Д. Тунякин // Научный альманах. - 2016. - 10-2 (24). - С. 230-233. DOI: 10.17117/na.2016.10.02.230

- Влияние ландшафтных пожаров на мелиоративную эффективность полезащитных насаждений Степного Придонья / Н.Н. Дубенок, В.В. Танюкевич, О.И. Доманина, A.^ Кулик // Вестник Российской сельскохозяйственной науки. - 2017. - № 3. - С. 33-35.

- Clements, F.E. Plant successions. An analysis of the development of vegetation / F.E. Clements. - Washington : Carnegie Inst. Wash. Publ. - 1916. - № 242. -512 р.

- Мелехов, И.С. Лесные пожары и борьба с ними / И.С. Мелехов. - М. : Книга по Требованию, 2018. - 80 с.

- Щетинский, E.A. Тушение лесных пожаров: пособие для лесных пожарных / E.A. Щетинский. - М. : ВНИ-ИЛМ, 2002. - 104 с.

- Особенности низовых пожаров в агролесоландшафтах степного Придонья / В.В. Танюкевич, О.И. Доманина, С.В. Тюрин, Д.В. Хмелева, A.A. Кваша // Лесотехнический журнал. - 2019. - № 2 (34). - С. 97-106. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2019.2/11

- Тюрин, С.В. Ветрорегулирующая эффективность и влияние на ландшафтные пожары лесных полос степной зоны : дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.03 / Сергей Владимирович Тюрин. - Волгоград, 2021. - 167 с.

- Валендик, Э.Н. Крупные лесные пожары / Э.Н. Валендик, П.М. Матвеев, МА. Софронов. - М. : Наука, 1979. - 198 с.

- Долгилевич, М.И. Системы лесных полос и ветровая эрозия / М.И. Долгилевич, Ю.И. Васильев, A.R Сажин. - М. : Лесн. пром-сть, 1981. - 160 с.

- Дымина, Г.Д. К методике оценки условий среды фитоценозов по экологическим шкалам Раменского / Г.Д. Дымина, ЭА. Ершова // Turczaninowia. - 2011. - № 3. - С. 106-116.

- Фуряев, В.В. Изучение послепожарной динамики лесов на ландшафтной основе / В.В. Фуряев, Д.М. Кире-ев. - Новосибирск : Наука, 1979. - 160 с.