Влияние новой модели диверсификации атомной отрасли на развитие территорий присутствия (теоретические и практические аспекты)

Автор: Файков Дмитрий Юрьевич, Байдаров Дмитрий Юрьевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Отраслевая экономика

Статья в выпуске: 3 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса государством поставлена задача расширить выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. Многие оборонные предприятия расположены в моногородах, что делает актуальным анализ взаимовлияния диверсификации градообразующих предприятий и развития городов. Цель исследования - оценка влияния новой модели диверсификации на развитие территорий присутствия на примере атомной отрасли. Методология исследования базируется на принципах системного анализа и институциональной экономической теории. В работе использованы методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, логического моделирования. Основой послужила теория социального контракта. Предложена трехуровневая модель социального контракта, детализирующая взаимодействие индивида с тремя уровнями публичной власти - федеральной, региональной, местной. Выделена особенность муниципальной части социального контракта для моногородов: его третьей стороной выступает градообразующее предприятие, создающее ряд основных благ. В моногородах, где градообразующими являются предприятия атомной отрасли, муниципальная часть социального контракта меняется: вместо градообразующего предприятия одной из сторон контракта становится госкорпорация. Это обусловлено внедрением новой модели диверсификации деятельности госкорпорации. Обосновано, что изменение социального контракта может дать городам присутствия новые квалифицированные рабочие места, а госкорпорации - помочь сформировать кадровый резерв, выполнить цели в области диверсификации оборонного производства и создания новых высокотехнологичных бизнесов. Апробация измененной модели социального контракта на примере закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности показала интерес к ней со стороны органов местного самоуправления и населения, возможность долгосрочного устойчивого развития городов, включая повышение комфортности проживания. Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегических документов пространственного развития, программ развития моногородов, градообразующих предприятий и холдингов разных отраслей.

Социальный контракт, моногород, закрытое административно-территориальное образование, градообразующее предприятие, диверсификация оборонно-промышленного комплекса, государственная корпорация

Короткий адрес: https://sciup.org/147234777

IDR: 147234777 | УДК: 338.45:338.33+332.14 | DOI: 10.15838/esc.2021.3.75.8

Текст научной статьи Влияние новой модели диверсификации атомной отрасли на развитие территорий присутствия (теоретические и практические аспекты)

Курс на увеличение доли выпуска гражданской продукции предприятиями обороннопромышленного комплекса (ОПК), объявленный Президентом Российской Федерации1, заметно активизировал научный интерес к данной тематике в последние годы. Принципиальная необходимость диверсификации ОПК не подвергается сомнению, подтверждаясь, в том числе, и обширным мировым опытом [1; 2]. В то же время исследование отдельных аспектов этого процесса представлено в разном объеме. В частности, пока еще недостаточно проработан вопрос о влиянии диверсификации деятельности оборонных предприятий, которые являются градообразующими в моногородах, на развитие территорий присутствия.

Указанная проблема актуальна и имеет серьезное практическое значение, поскольку к 2030 году оборонные предприятия должны увеличить выпуск продукции гражданского назначения до 50% от общего объема выпуска. Налицо потребность в «связке» исследуемых в основном отдельно вопросов диверсификации ОПК и развития территорий их нахождения.

Поставленный в статье вопрос, отражающий авторский подход к исследуемой проблеме, можно рассматривать как один из аспектов более широкой темы – пространственное размещение высокотехнологичного производства и науки, по которому сегодня наблюдается определенное разногласие даже в базовых стратегических документах. Так, в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации указывается на необходимость «поддержки отдельных территорий с высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры, производства»2, в Стратегии пространственного развития Российской Федерации развитие высокотехнологических и наукоемких отраслей, а также передовой исследовательской и инновационной инфраструктуры (в том числе уникальных научных установок класса «мегасайенс») предполагается только в крупных и крупнейших городских агломерациях 3. Однако установки класса

«мегасайенс» и в России (коллайдер NICA в Дубне, лазерная установка УФЛ-2М в Сарове и др.), и в других странах (например, крупные научные установки в национальных лабораториях США4) как раз могут и должны (в силу размеров, особых условий эксплуатации и пр.) находиться вне крупных городов и агломераций. К тому же акцент на развитие фундаментальной науки – одна из приоритетных форм диверсификации оборонных научно-исследовательских институтов, ряд из которых расположен в закрытых городах.

Авторский подход обусловил цель исследования – дать оценку влияния новой модели диверсификации атомной отрасли на развитие территорий присутствия в теоретическом и практическом плане. Теоретические аспекты работы детализируют теорию социального контракта (обоснование трехуровневой модели социального контракта, выделение его особенностей на муниципальном уровне, в частности в моногородах и закрытых административнотерриториальных образованиях (ЗАТО)). Модель связывает исследование вопросов диверсификации оборонных и иных организаций, то есть развития градообразующих предприятий и отраслей, и развитие территорий присутствия. В работе рассмотрены изменения муниципальной части социального контракта, заключающиеся в замене градообразующего предприятия на госкорпорацию в качестве одной из сторон контракта в моногородах (в частности в ЗАТО), где градообразующими являются предприятия государственной корпорации «Росатом».

Обзор ранее выполненных исследований

Исследования социального контракта, как развитие идеи общественного договора, находятся в поле внимания ученых уже не одно столетие. В рамках настоящей работы представляет интерес детализация социального контракта, выделение в нем ожиданий и обязательств индивида в отношении трех уровней публичной власти – федеральной, региональной и местной, которые чаще называются макро-, мезо-и микроуровнями социального контракта [3]. В отличие от «регионального контракта», касающегося в основном отношений региональ- ной власти и бизнеса [4], муниципальный контракт представляет собой «модель, основанную на социальном контракте между населением и муниципальными властями» [3]. В зарубежных исследованиях внимание уделяется «новому социальному контракту», складывающемуся в изменившихся условиях открытой экономики и общества, в том числе указывается на особенности локального контракта для разных обществ5, государств, городов [5], а также в условиях меняющихся технологий и широкого внедрения искусственного интеллекта [6]. В отечественном экономическом дискурсе детализированный подход к рассмотрению социального контракта пока еще только начинает развиваться. Стратегический интерес к исследованию общественных явлений с применением модели социального контракта подчеркивается его значением для развития человеческого капитала, т. к. именно «конкуренция за высококачественный челове-ческийкапитал … будет определять положение страны в мировом экономическом обороте в 2020-е годы» [7]. Такой акцент важен для нашей работы, поскольку в ней рассматриваются отрасли и города, где сосредоточены высокотехнологичные сферы деятельности.

Проблемы развития моногородов являются полем для многочисленных исследований ученых разных специальностей: экономистов, социологов, географов, историков и пр. Среди основных проблем называются зависимость рынка труда от градообразующего предприятия, преобладающее влияние внешних экономических процессов на все сферы жизнедеятельности города; отток экономически активного населения, не вписавшегося в деятельность градообразующего предприятия, или в связи с его нестабильной деятельностью; зависимость муниципального бюджета от результатов работы градообразующего предприятия и пр. [8].

Что касается закрытых городов, то научные дискуссии последних лет сосредоточены больше вокруг правового режима ЗАТО [9], особенностей местного самоуправления в них и бюджетного процесса. Эти подходы необходимым образом дополняют рассмотрение ЗАТО как центров инновационного развития [10].

В научных исследованиях [11, с. 12–14] и в государственном стратегировании6 популярным рецептом ухода от моноспециализации города определенное время являлась диверсификация экономики путем развития малого бизнеса, не связанного с градообразующей отраслью. Сегодня все больше внимания уделяется необходимости дифференцированного подхода к диверсификации экономики моногородов [12; 13], ориентации в этом процессе на стратегические приоритеты развития страны [14]. Вопросы развития моногородов стали чаще рассматриваться через призму деятельности градообразующего предприятия [15, с. 44–46], в том числе (хотя пока и редко) через возможность диверсификации его деятельности [16]. Подобный подход (развитие моногородов через использование возможностей градообразующей отрасли или предприятия, а не только диверсификацию или ликвидацию) присутствует в трудах зарубежных авторов [17; 18]. Как результат, в исследованиях обозначился интерес к теме социальной ответственности крупного бизнеса на территориях присутствия [19] и переходу этой функции с отдельных предприятий на уровень холдингов [20]. Вместе с тем отмечается, что вопросы комплексного развития территорий присутствия пока находятся в поле зрения только государственных корпораций [21]. Уделяя внимание исследованию научно-технологических [22], организационных [23], государственно-регуляторных [24] функций госкорпораций, российские авторы оставляют в тени анализ их градообразующего значения.

Интерес к градообразующей функции госкорпораций в нашей статье обусловлен тем, что диверсификация оборонных производств эффективнее проходит именно в рамках холдинга или госкорпорации [25; 26]. Однако связь диверсификации оборонных предприятий, в том числе в составе госкорпораций, с диверсификацией экономики моногородов (территорий присутствия) пока не нашла должного отражения в научной литературе.

Материалы и методика исследования

Методология исследования основывается на принципах системного анализа и институциональной экономической теории. В работе использованы такие общенаучные методы и приемы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, применен метод логического моделирования. Теоретической базой исследования послужила теория социального контракта. Социальный контракт является триединым, т. к. индивид ожидает каких-то благ от государства в целом, выполняя свои обязательства перед каждым из уровней власти – федеральным, региональным, местным. С формальной точки зрения это определенное моделирование ситуации, поскольку органы местного самоуправления (ОМС) не входят в систему государственной власти (ст. 12 Конституции Российской Федерации). Однако и федеральная, и региональная, и местная власть в пределах своих полномочий занимаются созданием общественных благ, что с точки зрения гражданина позволяет представить их как три уровня публичной власти. В статье рассматривается муниципальная часть социального контракта, в рамках которой житель ожидает от местной власти, как минимум, следующих благ: возможности работать и зарабатывать; комфортных условий жизни, включая организацию и предоставление социальных благ; охраны права собственности; личной и имущественной безопасности; возможности удовлетворения социальных, культурных и экономических потребностей. В моногородах в социальном контракте появляется третье лицо – градообразующее предприятие, поскольку именно оно создает такое важное благо (и для жителей, и для местной власти), как рабочие места; обеспечивает повышенную оплату труда (как внешний эффект – развивается торговля, сфера услуг и пр.); развивает культурные, спортивные, рекреационные возможности города, владея соответствующими объектами, и т. д. В политическом плане градообразующее предприятие формирует сильные общественные группы (руководство и коллектив, профсоюз и т. д.), имеющие серьезное, иногда ключевое, значение в городе. Особенностью муниципальной части социального контракта в ЗАТО является наличие формальных правил7, в соответствии с которыми местная власть передает градообразующему предприятию часть своих полномочий, тем самым разделяя с ним ответственность за принимаемые решения и достигаемые результаты в контексте социально-экономического развития территории.

Исследование проводилось на базе закрытых административно-территориальных образований с градообразующими предприятиями атомной промышленности. Выбор этих городов обусловлен сосредоточением в них интеллектуального ресурса, технологий, экспериментальной и производственной базы. Формально не все «атомные» закрытые города входят в список монопрофильных муниципальных образований8, но их фактическая зависимость от предприятий атомной отрасли делает возможным рассматривать их как моногорода. Считаем такой подход необходимым, поскольку всем ЗАТО присущи проблемы моногородов и выработка решений для развития их экономики не может осуществляться без учета влияния градообразующей отрасли. Апробация теоретических положений исследования проводилась путем анализа социальноэкономической ситуации в ЗАТО, выявления тенденций развития, сопоставления их с теоретическими выводами.

Информационной базой работы послужили официальные данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, органов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления рассматриваемых городов (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за соответствующие годы, отчеты глав городов, стратегии социально-экономического развития ЗАТО, отчеты об исполнении бюджетов). Данные о деятельности госкорпорации «Росатом» взяты из годовых отчетов, опубликованных на ее официальном сайте.

Результаты

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается более 40 населенных пунктов, имеющих статус ЗАТО. В десяти из них градообразующими выступают организации атомной промышленности. Кроме ЗАТО предприятия госкорпорации «Росатом» являются градообразующими еще в 16 городах. Среди градообразующих есть как оборонные, так и стратегически важные гражданские предприятия.

Современная модель диверсификации деятельности госкорпорации «Росатом», которую мы называем «новой моделью» (подробнее см. [27]), начала формироваться с 2014 года. Основными причинами ее появления можно назвать следующие: 1) необходимость увеличения выпуска гражданской продукции оборонными предприятиями, использование их потенциала для развития отечественной высокотехнологичной промышленности; 2) обеспечение стабильности деятельности оборонных предприятий в случае снижения государственного оборонного заказа (ГОЗ); 3) управление товарным портфелем корпорации в основной необоронной сфере – атомной энергетике, поскольку существуют серьезные риски, связанные с политикой, активностью зарубежных конкурентов, изменениями технологий и т. д.; 4) выполнение задач государственной промышленной, научно-технической, социальной и региональной политики, что подразумевает статус государственной корпорации. Модель основана на следующих принципах: организация процесса диверсификации на трех взаимосвязанных уровнях (корпорация, дивизион, предприятие); производство новых продуктов, соответствующих перспективным направлениям развития экономики; применение компаний-интеграторов, организующих деятельность по выпуску новых продуктов; применение принципа «открытых инноваций». Известно, что для предприятий, имеющих значительный устойчивый гособоронзаказ, налаживание выпуска гражданской продукции становится непростым процессом [28]. Трехуровневая модель диверсификации помогает перенести ряд организационных вопросов на уровень госкорпорации и дивизионов, что упрощает процесс для предприятия и в то же время позволяет использовать его ресурсы в целях развития новых производств.

Модель показала свою состоятельность, выручка от новых гражданских направлений деятельности госкорпорации (ветроэнергетика, ядерная медицина, новые материалы, цифровые продукты, аддитивные технологии, АСУ ТП и электротехника, атомный ледокольный флот, экологические решения и др.) стабильно увеличивается (рис. 1а) , в том числе в сопоставимых ценах (рис. 1б) .

Новая модель диверсификации вносит изменения в пространственное размещение производств: филиалы и обособленные подразделения интеграторов организуются в местах расположения крупных предприятий отрасли, обладающих необходимыми ресурсами (например, подразделения и филиалы ООО «РАСУ», АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон» в Озерске, Сарове, Железногорске и пр.), в том числе в ТОСЭР (НПО «Центротех», ООО «Экоальянс»

в Новоуральске). Создание новых производств дополнило ряд ранее осуществленных госкорпорацией мероприятий по развитию территорий присутствия: дополнительное финансирование городов за счет отчисления на эти цели части налоговых поступлений предприятий (в рамках соглашений между госкорпорацией «Росатом» и регионами присутствия, в частности Челябинской, Тверской, Смоленской областями и пр.)9; отдельные мероприятия в области культуры, образования, цифрового развития и т. д.; участие в общественно-политической жизни и пр.

Обобщая действия госкорпорации, можно говорить об изменении муниципальной части социального контракта в моногородах, где градообразующими являются предприятия атомной отрасли. Госкорпорация заменяет собой градообразующее предприятие и берет на себя одно из основных обязательств (ожиданий населения и органов местного самоуправления) – создание квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест (рис. 2) .

Рис. 1. Общая выручка и выручка по новым продуктам госкорпорации «Росатом», млрд руб.

□ Общая выручка о Новые продукты □ Общая выручка □ Новые продукты

а) в текущих ценах б) в ценах 2010 года (с использованием индекса промышленного производства)

Составлено по: публичные отчеты госкорпорации «Росатом» за соответствующие годы. URL: about/publichnaya-otchetnost/; Индексы промышленного производства / Росстат. URL: (дата обращения 25.04.2021).

Рис. 2. Муниципальная часть социального контракта в моногородах присутствия госкорпорации «Росатом»: а) с участием градообразующего предприятия; б) с участием госкорпорации

Население

Органы местного самоуправления

Население

Органы местного самоуправления

Градообразующее предприятие

Градообразующее предприятие

Новые предприятия*

Государственная корпорация

а)

б)

* Новые предприятия – предприятия, созданные в процессе диверсификации деятельности госкорпорации «Росатом».

Источник: составлено авторами.

Социальный контракт относится к неформальным институтам, которые, как известно, меняются медленно. В данном случае к изменениям неформального института привел ряд формальных институциональных действий (госкорпорации, субъектов Федерации, органов местного самоуправления), соответствующих ожиданиям и мотивации каждой из сторон. В итоге каждая сторона получает выгоды:

– госкорпорация – новые производства, что способствует достижению трех ее целей: повышение устойчивости основных предприятий отрасли, выпуск гражданской продукции и развитие территорий присутствия;

– город (органы местного самоуправления) – высокооплачиваемые рабочие места, что повышает авторитет местной власти, возможности продления ее полномочий;

– работники предприятий – возможность работать в соответствии со своей квалификацией, хорошую оплату труда, возможности карьерного роста;

– остальное население – ожидания в отношении таких же новых рабочих мест, увеличение денежной массы в городе, развитие торговли, сферы услуг и пр.

Рассмотрим причины, способствующие изменению социального контракта и его поддержке всеми сторонами. Наблюдения пока- зывают, что численность населения ЗАТО зависит от состояния дел на градообразующем предприятии. Так, в городах, где в рамках проводимой госкорпорацией «Росатом» реструктуризации производств сократилась численность персонала градообразующего предприятия (Северск, Новоуральск, Зеленогорск), произошло соответствующее уменьшение численности населения (табл. 1). В целом за 2004–2020 гг. население этих ЗАТО сократилось на 11–15% (табл. 2). Предприятия по формальным признакам перестали соответствовать статусу градообразующих (в Северске на предприятиях «Росатома» работает 5,7% от занятого в экономике города населения, в Зеленогорске – 8%, в Новоуральске – 10,4%)10.

В образованиях, где расположены предприятия ядерно-оружейного комплекса, сложилась принципиально иная ситуация. Численность работников этих предприятий или не изме-

Таблица 1. Изменение численности населения ЗАТО Северск, Новоуральск, Зеленогорск и градообразующих предприятий, 2009–2019 гг., тыс. чел.

Северск Новоуральск Зеленогорск АО «СХК» Город АО «УЭХК» Город АО «ЭХЗ» Город 2009 12,7 113,8 12,1 107,5 9,5 68,5 2019 3,3 106,5 2,1 80,4 1,9 61,6 Составлено по: [29]; Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов / Федеральная служба государственной статистики. URL: ; Годовой отчет АО «СХК». URL: ; Годовой отчет АО «УЭХК». URL: ; Годовой отчет АО «ЭХЗ». URL: (дата обращения 12.05.2021).

Таблица 2. Показатели социально-экономического развития ЗАТО и городов соответствующих регионов

Регион/город Изменение численности населения, 2004–2020 гг., % Бюджетная обеспеченность, тыс. руб./чел., 2019 год Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям, тыс. руб., 2019 год Нижегородская область 35,2 ЗАТО Саров +9,1 36,7 61,6 Нижний Новгород -2,0 23,6 49,7 Дзержинск -11,2 24,1 Арзамас -4,0 28,6 Пензенская область 30,7 ЗАТО Заречный +4,6 35,0 36,4 Пенза +1,0 27,5 36,9 Кузнецк -12,6 20,3 Челябинская область 37,4 ЗАТО Снежинск +2,4 49,5 45,8 ЗАТО Озерск -14,4 43,0 47,5 ЗАТО Трехгорный -5,2 44,1 44,3 Челябинск +11,7 38,0 43,7 Златоуст -14,9 30,0 Троицк -12,5 31,0 Свердловская область 41,1 ЗАТО Новоуральск -15,5 59,6 44,7 ЗАТО Лесной -7,5 49,5 39,2 Екатеринбург +14,4 32,2 54,8 Первоуральск -8,1 31,0 Каменск-Уральский -9,1 39,6 Красноярский край 49,9 ЗАТО Железногорск -11,9 40,6 53,1 ЗАТО Зеленогорск -11,2 41,9 42,4 Красноярск +19,8 31,46 54,6 Ачинск -9,7 30,7 Канск -13,0 29,0 Томская область 45,5 ЗАТО Северск -11,0 40,1 47,1 Томск +22,4 30,8 51,8 Составлено по: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов / ФСГС. URL: ru/folder/210/document/13206; Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам Российской Федерации с 2018 года / ФСГС. URL: market_employment_salaries; Сводные доклады регионов о результатах мониторинга эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2019 года (сайты правительств субъектов Федерации); Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов за 2019 год, отчеты глав администраций за 2019 год, отчеты об исполнении бюджетов за 2019 год (сайты администраций городов: , , , , , , , https://xn , , , , , , , , , , , (дата обращения 05.01.2021). нилась, или несколько увеличилась, составив 32–50%11 от общего числа занятых в экономике города. Население таких городов с 2004 по 2020 год или увеличилось (Саров, Заречный, Снежинск), или незначительно сократилось (Трехгорный, Лесной).

Определяющими являются миграционные процессы, поскольку практически во всех ЗАТО в течение последних 15 лет наблюдается естественная убыль населения. Моногорода покидают специалисты в трудоспособном возрасте и выпускники школ после получения высшего образования в вузах крупных городов, а пополняют преимущественно жители близлежащих сельских районов12. Снижение количества рабочих мест на градообразующих предприятиях привело к появлению новой тенденции для ЗАТО – заметной маятниковой миграции в города, расположенных относительно недалеко от региональных центров: из Новоуральска ежедневно в Екатеринбург и Нижний Тагил на работу уезжает до 7–8 тысяч человек13; из Северска – порядка 18 тысяч14; из Заречного – 6–8 тысяч15. В то же время в ЗАТО ежедневно въезжает по несколько тысяч человек низкоквалифицированной рабочей силы16.

Динамика изменения численности населения ЗАТО в целом соответствует тенденциям, присущим другим городам регионов их нахождения. Исключения составляют Саров и Заречный, где темпы увеличения населения даже больше, чем в областных центрах (см. табл. 2).

Средняя заработная плата в большинстве ЗАТО выше средней по региону нахождения. В ЗАТО, градообразующие предприятия которых относятся к ОПК (Саров, Снежинск, Озерск, Трехгорный и пр.), средние зарплаты выше или сопоставимы с уровнем соответствующих региональных центров.

Основой экономики ЗАТО выступают градообразующие предприятия, которые (включая прошедшие реструктуризацию) в последние годы работают стабильно. Малый бизнес в большинстве ЗАТО развивается медленнее по сравнению с регионом нахождения и не является ресурсом развития для города (табл. 3). Такая ситуация устойчиво сохраняется с 1990-х годов. Ее причины мы рассматривали ранее [30].

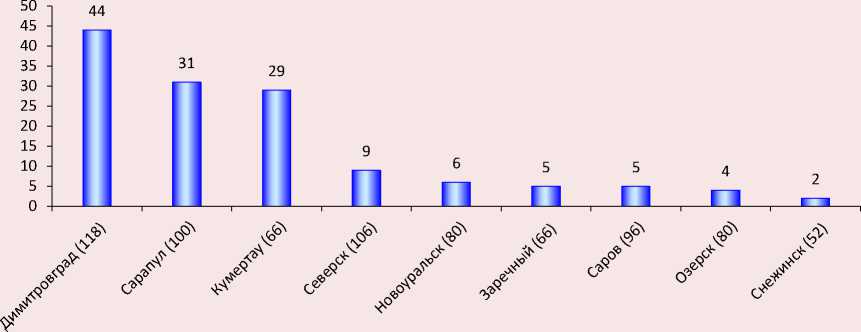

Создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО пока также не привело к заметному развитию малого и среднего бизнеса. Количество резидентов в них по состоянию на ноябрь 2020 года было незначительным и примерно соответствовало средним значениям в других ТОСЭР регионов нахождения (от 2 до 9 резидентов), что значительно отличается от показателей некоторых ТОСЭР в похожих по количеству населения и специализации (атомная промышленность, ОПК) городах: Димитровград, Сарапул, Кумертау и пр. (рис. 3) .

Бюджетная обеспеченность в ЗАТО выше, чем в других городах регионов нахождения (см. табл. 2). Дополнительные бюджетные трансферты обусловлены статусом ЗАТО. В целом повышенная бюджетная обеспеченность сохранялась последние 15 лет [31, с. 153, 214]. Дополнительные доходы бюджета помогают местной власти выполнять текущие обязательства, но не могут обеспечить решения сложных задач по модернизации инфраструктуры, прорывному развитию и пр. [25].

Таблица 3. Доля работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса, 2015–2019 гг., % от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций

|

Регион/город |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

|

Нижегородская область |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

33,3 |

|

ЗАТО Саров |

22,8 |

22,3 |

19,1 |

13,9 |

17,6 |

|

Дзержинск* |

45,3 |

44,7 |

45,2 |

38,6 |

38,6 |

|

Арзамас* |

19,1 |

17,9 |

18,4 |

18,0 |

16,7 |

|

Пензенская область |

44,1 |

н.д. |

26,09 |

21,17 |

27,14 |

|

ЗАТО Заречный |

13,6 |

15,2 |

20,5 |

20,9 |

21,5 |

|

Челябинская область |

н.д. |

н.д. |

25,5 |

25 |

24,5 |

|

ЗАТО Озерск |

14,7 |

14,8 |

21,5 |

21,5 |

21,3 |

|

ЗАТО Трехгорный |

н.д. |

24,1 |

26,0 |

30,4 |

16,5 |

|

Свердловская область |

31,3 |

н.д. |

н.д. |

31,2 |

31,5 |

|

ЗАТО Новоуральск |

25,6 |

25,6 |

25,5 |

25,4 |

25,3 |

|

ЗАТО Лесной |

21,4 |

21,4 |

21,5 |

21,8 |

21,6 |

|

Красноярский край |

31,3 |

30,6 |

22,0 |

32,5 |

31,1 |

|

ЗАТО Железногорск |

33,2 |

33,8 |

21,6 |

20,6 |

20,1 |

|

ЗАТО Зеленогорск |

27,1 |

28,3 |

25,7 |

25,6 |

25,4 |

|

Томская область |

37,5 |

26,0 |

28,9 |

27,1 |

н.д. |

|

ЗАТО Северск |

41,2 |

42,1 |

42,3 |

42,4 |

43,3 |

* Приведены данные по сопоставимым городам в связи с недостатком данных по региону в целом.

Составлено по: Сводные доклады регионов о результатах мониторинга эффективности деятельности ОМСУ по итогам соответствующих лет (сайты правительств субъектов Федерации); Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов за соответствующие годы (сайты администраций городов: , , , , , , , , , , , , (дата обращения 10.05.2021).

Рис. 3. Количество резидентов в ТОСЭР ЗАТО и похожих по численности населения и специализации городах, ноябрь 2020 года, ед.

В скобках указана численность населения городов, тыс. чел.

Составлено по: Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). URL: https://www.economy. ; Реестр резидентов ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли. URL: (дата обращения 21.12.2020).

Обсуждение

Рассмотренные процессы позволяют сделать ряд обобщений. Социально-экономическая ситуация в ЗАТО принципиально зависит от градообразующего предприятия. Сокращение численности его персонала приводит к уменьшению численности населения города и среднегородских зарплат (соответственно, покупательной способности населения в целом, что не способствует развитию бизнеса), увеличению маятниковой миграции. Таким образом, снижается привлекательность города для работы и жизни. Малый бизнес в ЗАТО развивается медленно. Низкоквалифицированные рабочие места для жителей ЗАТО не привлекательны.

Можно предположить, что и в дальнейшем, в случае сокращения рабочих мест или иных негативных изменений, квалифицированная рабочая сила будет искать работу в других городах. В то же время градообразующие предприятия, имеющие стратегическое значение и, исходя из прогнозов, востребованные еще в длительном периоде17, нуждаются как в текущем восполнении рабочей силы, так и возможном (учитывая зависимость деятельности этих предприятий от политики) расширении объемов производства. В таких условиях они должны обладать резервом квалифицированной рабочей силы и налаженными путями ее привлечения (как минимум, выпускников университетов необходимых специальностей и квалификации).

Одной из возможностей для формирования такого резерва может быть создание в ЗАТО предприятий, близких по технологическому уровню к градообразующим. Практика показала, что частный бизнес подобные предприятия в ЗАТО не создает. Возможным способом видится инициирование этого процесса государственной корпорацией «Росатом», которая, с одной стороны, проводит активную работу по диверсификации своей деятельности, с другой стороны, имеет значительный опыт деятельности в ЗАТО и обязательства по поддержке территорий. Новые компании могут создаваться как интеграторами, так и градообразующими предприятиями путем выделения отдельных гражданских направлений. В данном случае речь идет не о реструктуризации, то есть выведении в отдельные юридические лица обслуживающих видов деятельности (транспорт, общественное питание, ремонт и пр.), а именно о выделении производств высокотехнологичной гражданской продукции.

Такой процесс с теоретической точки зрения приводит к изменениям в муниципальной части социального контракта, формирующим соответствующий баланс выгод и издержек для его сторон.

Для населения (персонала предприятий и претендентов на рабочие места) занятость на высокотехнологичных предприятиях, находящихся в общем контуре управления «Росатома», привлекательнее, чем в частном бизнесе. В обмен на это благо население предлагает квалифицированный труд, лояльность госкорпорации (и в ее лице государству), в том числе политическую стабильность и предсказуемость.

Для градообразующих предприятий, особенно оборонных, процесс создания госкорпорацией гражданских производств позволяет не отвлекаться на формирование параллельной системы управления. Не секрет, что система управления в рамках ГОЗ и рынка заметно различается, причем далеко не всегда руководители оборонных предприятий заинтересованы в замене гособоронзаказа на гражданскую продукцию [23].

Для органов местного самоуправления ЗАТО формирование новых предприятий важно, поскольку привлечь бизнес на территорию крайне сложно. В этом аспекте госкорпорации «Росатом» создать новый бизнес в ЗАТО проще, чем городу и даже региону: у ОМС чаще всего нет на это средств, заинтересованных и опытных организаторов производства, способов для мотивации инвесторов; у региона в приоритете, скорее всего, будут менее развитые муниципалитеты, чем ЗАТО. Госкорпорация же может привлечь не только инвестиции, но и необходимых специалистов, технологии. Ей проще взаимодействовать с крупными заказчиками и поставщиками.

Расширение производств усиливает проблему привлечения и удержания кадров. Наукоемкие производства требуют высококлассных специалистов и выпускников ведущих вузов, за которых ЗАТО начинают конкурировать с крупнейшими мегаполисами. Чтобы работа в ЗАТО была интересна специалистам, необходим не только соответствующий уровень заработной платы, но и комфортные условия проживания. Малый город значительно уступает крупным агломерациям по качеству и количеству социальных услуг, досуговой привлекательности и пр. В ЗАТО к этому добавляется ряд формальных ограничений. Для того чтобы в некоторой степени нивелировать такие различия, необходимо целенаправленно развивать сильные стороны, в частности строить комфортное жилье, по цене доступное специалисту (здесь могут помочь градообразующее предприятие и город); обеспечить безопасность (что в рамках ЗАТО сделать проще); благоустроить территорию города, делая акцент на естественной рекреации; обеспечить высокий уровень образования детей; развивать медицину и пр. Зарубежные исследования подтверждают выводы о необходимости благоприятного качества жизни для привлечения ученых и специалистов высокотехнологичных отраслей [32; 33].

Формирование комфортных условий проживания в рамках социального контракта является обязанностью ОМС. Однако самостоятельно создать условия, конкурирующие с мегаполисами, им практически невозможно. Помощь в этом также может оказать госкорпорация. Прежде всего она обеспечивает лоббистскую поддержку на уровне высшего руководства страны, федеральных органов исполнительной власти. Понятно, что ключевым условием со стороны ОМС будет полная лояльность госкорпорации. Вопрос создания комфортных условий проживания входит в сферу не только муниципальной, но и региональной части социального контракта, что подразумевает включение в нее госкорпорации.

Заключение

Обоснование трехуровневой модели социального контракта, выделение его особенностей на муниципальном уровне для моного- родов определило научную новизну работы и ее вклад в общую теорию социального контракта.

Совместное исследование вопросов диверсификации в атомной отрасли и развития территорий присутствия позволило сделать вывод об адаптивности предложенной модели социального контракта к меняющимся условиям. В частности, – замена в муниципальной части контракта градообразующего предприятия на госкорпорацию, в которую оно входит, не искажает суть социального контракта, но расширяет возможности для развития территории присутствия за счет создания новых рабочих мест, увеличения поступлений в местный бюджет, развития городской инфраструктуры и пр., в целом повышая комфортность жизни. Такие изменения, рассмотренные на примере атомной отрасли, обусловлены внедрением новой модели диверсификации, в рамках которой создание новых гражданских продуктов организуется на территориях присутствия. С учетом планируемой динамики производства новых продуктов «Росатомом»18 новая редакция социального контракта видится перспективной. Представленная модель подтверждает свою жизнеспособность и востребованность на практике, может быть интересна для моногородов, градообразующих предприятий и холдингов других отраслей19. Основные принципы исследования прошли апробацию в ЗАТО атомной промышленности и могут использоваться для разработки стратегических документов пространственного развития, программ развития моногородов, градообразующих предприятий и холдингов.

Список литературы Влияние новой модели диверсификации атомной отрасли на развитие территорий присутствия (теоретические и практические аспекты)

- Lynn III W. The end of the military-industrial complex. How the Pentagon is adapting to globalization. Foreign Affairs, 2014, no. 93, pp. 104-110.

- Matelly S., Lima M. The influence of the state on the strategic choices of defense companies: The cases of Germany, France and the UK after the Cold War. Journal of Innovation Economics & Management, 2016, vol. 2, no. 20, pp. 61-88.

- Щербакова Л.И. Институт местного самоуправления в трансформирующемся российском обществе // Социально-гуманитарные знания. 2012. № 7. С. 374-380.

- Сурцева А.А. Региональный социальный контракт власти и бизнеса (на примере Кемеровской области) // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2011. Т. 3. № 3. С. 94-102.

- Shafik N. A new social contract. Finance & Development, 2018, vol. 0055, iss. 004. DOI: https://doi. org/10.5089/9781484386194.022

- Snyder M., Gupta A. The Social Contract for AI. Computers and Society. 15.06.2020. Available at: https://arxiv. org/abs/2006.08140 (accessed: 11.05.2021).

- Аузан А.А. О возможности перехода к экономической стратегии, основанной на специфике человеческого капитала в России // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 2. С. 243-248.

- Иванова М.В. Тенденции и особенности развития моногородов в России и повышение их конкурентоспособности // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2018. № 1. С. 86-91. D0I:10.21603/2500-3372-2018-1-86-91

- Проскурнин С.Д. Основные предпосылки и тенденции развития ЗАТО ГК «Росатом» // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2019. № 1 (57). С. 1-27.

- Анимица Е.Г., Кузнецов В.Н., Ергунова О.Т. Создание территорий опережающего социально-экономического развития в границах закрытых административно-территориальных образований Свердловской области // Успехи современной науки и образования. 2016. № 12. Т. 4. С. 92-95.

- Концептуальные подходы к разработке стратегии развития монопрофильного города / Э.В. Пешина, Е.Г. Анимица, В.С. Бочко, П.Е. Анимица; под науч. ред. А.И. Татаркина, М.В. Фёдорова. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2010. 81 с.

- Шаститко А.Е., Фатихова А.Ф. Моногорода России: возможные варианты развития // Государственное управление. Электронный вестник. 2019. Вып. 76. С. 109-135. DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10006

- Бухвальд Е.М. Моногорода в системе стратегического планирования в России // Теория и практика общественного развития. 2017. № 12. С. 75-78. DOI: https://doi.org/10.24158/tipor.2017.12.16

- Вахтина М.А., Игнатова Т.В. Институциональные ограничения на пути комплексного развития российских моногородов // Вестник Академии знаний. 2020. № 36 (1). С. 43-47. DOI: 10.24411/23046139-2020-00008

- Развитие моногородов России: монография / колл. авт.; под ред. д-ра экон. наук проф. И.Н. Ильиной. М.: Финансовый университет, 2013. 168 с.

- Колесник Е.А. Угрозы и риски диверсификации экономики моногорода // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 3 (413). Экономические науки. Вып. 60. С. 47-52.

- O'Hagan S., Cecil B. A macro-level approach to examining Canada's primary industry towns in a knowledge economy. Journal of Rural and Community Development, 2007, no. 2, рр. 18-43. Available at: https://journals. brandonu.ca/jrcd/article/view/84/31

- Bole D., Kozina J., Tiran J. The variety of industrial towns in Slovenia: A typology of their economic performance. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2019, vol. 46, iss. 46, рр. 71-83. D0I:10.2478/bog-2019-0035

- Трапезникова И.С. Современная модель социальной ответственности российского бизнеса в разрезе формирования квалифицированного трудового ресурса территории присутствия // Экономика труда. 2019. Т. 6. № 2. С. 689-698. DOI: 10.18334/et.6.2.39794

- Лазаренко В.А. Корпоративная социальная ответственность крупного бизнеса в России // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2018. № 1. С. 66-72.

- Коржевская А.А. Взаимодействие органов власти и корпоративных структур — одна из моделей инновационного регионального развития // Урал — XXI век: регион инновационного развития: мат-лы II Междунар. научно-практ. конф. Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 2017. С. 119—122.

- Земцов С.П., Чернов А.В. Какие высокотехнологичные компании в России растут быстрее и почему // Журнал Новой экономической ассоциации. 2019. № 1 (41). C. 68-99. DOI: 10.31737/2221-2264-201941-1-3

- Кузнецов Н.В., Котова Н.Е. Использование института государственных корпораций для обеспечения экономического роста // Фундаментальные исследования. 2020. № 8. С. 40-44.

- Маилян С.С. О некоторых аспектах экономической сущности государственных корпораций // Вестник экономической безопасности. 2019. № 4. C. 314-317. DOI: 10.24411/2414-3995-2019-10264

- Qaglar K., Bitzinger R. Defense industries in the 21st century: A comparative analysis — The second e-workshop. Comparative Strategy, 2018, vol. 37, iss., 4, pp. 255-259. DOI: 10.1080/01495933.2018.1497318

- Ивантер В.В., Семикашев В.В. Роль атомной промышленности в экономике страны и стоящие перед ней вызовы // Энергетическая политика. 2017. № 3. С. 3-11.

- Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. Диверсификация производства в атомной отрасли // Экономическое возрождение России. 2020. № 3. С. 96-109. DOI: 10.37930/1990-9780-2020-3-65-96-109

- Розмирович С.Д., Манченко Е.В., Механик А.Г., Лисс А.В. Диверсификация ОПК: как побеждать на гражданских рынках: доклад Экспертного совета Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ для V Междунар. Форума технол. развития «Технопром». Новосибирск, 2017. URL: http:// www.instrategy.ru/pdf/367.pdf (дата обращения 21.12.2020).

- Чернятин Д.М., Белякова Г.Я. Особенности реструктуризации непрофильных подразделений предприятий ЗАТО Госкорпорации «Росатом» // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2019. № 1. С. 46-53.

- Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. Новые тенденции в развитии закрытых административно-территориальных образований (на примере ЗАТО атомной промышленности) // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2014. Вып. 6. С. 120-131.

- Файков Д.Ю. Закрытые административно-территориальные образования. Системные трансформации. Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2012. 394 с. URL: http://book.sarov.ru/product/zato/ (дата обращения 20.11.2020).

- Salvesen D., Renski H. The Importance of Quality of Life in the Location Decisions of New Economy Firms. Report 99-07-13815. Chapel Hill : Center for Urban and Regional Studies. 2003. Available at: https://www. researchgate.net/profile/David-Salvesen/publication/228494438_The_importance_of_quality_of_life_in_ the_location_decisions_of_new_economy_firms/links/55ad37d408aed9b7dcdad66d/The-importance-of-quality-of-life-in-the-location-decisions-of-new-economy-firms.pdf

- Bajpai N., Prasad A., Pandey P. Work Life balance retention (WLBR) model - a weapon to retain hi-tech employees. International Journal of Management Sciences and Business Research, 2013, vol. 2, iss. 12, рр. 92-102. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2715356