Влияние остеотропного материала "Аллоплант" на формирование костной ткани челюсти в области раны после зубосохраняющих операций

Автор: Столяров Максим Вениаминович, Московский Александр Владимирович, Севрюгина Галина Алексеевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Одной из важнейших проблем реконструктивной хирургии является оптимизация процессов регенерации костной ткани. Вследствие чего, возникла необходимость создания наиболее оптимальных условий для формирования костной ткани после зубосохраняющих операций. Цель исследования - изучение процесса новообразования костной ткани после зубосохраняющих операций с применением в дефекте костной ткани остеотропного материала «Аллоплант». Больным от 20 до 46 лет проведены зубосохраняющие операции. Послеоперационный дефект костной ткани заполнялся остеотропным материалом «Аллоплант», г. Уфа. Применялись люминесцентно-гистохимические и специальный метод исследования. Анализ проводился в день операции и через 3, 7, 30 и 120 дней после. Для определения направленности и выраженности статистических изменений применялся Т-критерий Вилкоксона. Нейроаминное окружение остается высоким до 30 суток после операции, возможно, в это время происходит дифференцировка клеток, а далее идет снижение до показателей здоровых пациентов при полноценном восстановлении дефекта костной ткани и окончательном формировании костных пластинок сульфатированность гепарина увеличивается с появлением Y-метахромазии тучных клеток. Это свидетельствует о более высокой сульфатированности углеводного компонента, что характерно для зрелых тучных клеток.

Зубосохраняющая операция, деструктивные формы хронического верхушечного периодонтита, дефект костной ткани, остеотропный материал "аллоплант"

Короткий адрес: https://sciup.org/143177126

IDR: 143177126

Текст научной статьи Влияние остеотропного материала "Аллоплант" на формирование костной ткани челюсти в области раны после зубосохраняющих операций

Введение. Успех восстановительного лечения последствий зубосохраняющей операции во многом определяют процессы регенерации костной ткани.

В настоящее время одной из важнейших проблем реконструктивной хирургии является оптимизация процессов регенерации костной ткани [2], которая зачастую зависит от наличия в тканях определенной концентрации нейроаминов, ферментов их регулирующих и их инактиваторов, одним из которых является гепарин [3].

Цель исследования – изучение процесса новообразования костной ткани после зубосохра- няющих операций с применением остеотропного материала «Аллоплант».

Материал и методы исследования. Для закрытия дефекта кости применялся остеотроп-ный препарат «Аллоплант» (торговая марка материалов для аллотрансплантации, производящихся во Всероссийском Центре глазной и пластической хирургии г.Уфа).

Исследование выполнено на 12-ти пациентах в возрасте от 20-ти до 46-ти лет. Остеотропный препарат применялся для закрытия костного дефекта у 8-ми пациентов. В группу контроля входило 4-е пациента.

Фрагменты костной ткани интактного альвеолярного отростка получены во время удаления ретинированных и дистопированных зубов по ортодонтическим показаниям. В день операции проводилось исследование удаленной гранулемы. На 3-й и 7-й день биоптат получали с помощью кюретажной ложки. На 30-й и 120-й день после операции проводили пункционную биопсию созревающей костной ткани с помощью иглы набора «Ostycut», производство Bard (США). Далее проводили окраску нефиксированных криостатных срезов.

Методы.

-

1. Люминесцентно-гистохимические методы: Falck-Hilarp [4] – для избирательного выявления катехоламинов и серотонина и С.Cross [ 5] – с целью идентификации гистамина в модификации [10].

-

2. Окраска полихромным толуилиновым синим для выявления тканевых базофилов и сул-фатированности в них гепарина.

Содержание нейромедиаторов оценивали с помощью люминесцентного микроскопа МЛ-6 (ОАО «ЛОМО», г. Санкт-Петербург) с применением фотометрической насадки ФМЭЛ-6.

Число тканевых базофилов подсчитывали в 5-ти полях зрения с помощью микроскопа «Микромед «Микромед 5» (ОАО «Оптические приборы», г.Санкт-Петербург) с иммерсионным объективом 100х. В работе применялись непараметрические методы статистики и Т-критерий Вилкоксона. С его помощью определяли, является ли сдвиг показателей в одном направлении более существенным, чем в другом. Различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. В костной ткани интактных альвеолярных отростков люминесцируют костные пластинки, которые местами расслаиваются. Значительная часть остеонов содержит в себе 10-15-ть костных пластинок. Между пластинками ярко люминес-цируют остеоциты, остеобласты и макрофаги. В макрофагах ядра и цитоплазме люминесциру-ют зелено-желтым цветом. В нескольких полях зрения определяются единичные макрофаги, плазмоциты и тканевые базофилы. Плазмоциты имеют округлую форму с люминесцирующей цитоплазмой и с эксцентрично расположенным несветящимся ядром. Выявлена определенная закономерность: чем старше клетка, тем ярче люминесцируют ядро и не светится цитоплазма. При окрашивании биоптатов по методу Фалька между костными пластинками заметны темные пространства, в которых проходят адренергические нервные волокна.

В биоптах гранулем выявляются: 2-3-и плазмоцита, 4-5-ть макрофагов и до 2-х тканевых базофилов в одной поле зрения. Наблюдается дегрануляция тканевых базофилов с тусклым свечением и наличием единичных гранул.

После закрытия костных дефектов материалом «Аллоплант», в них формировался провизорный субстракт, на основе которого затем формировалась костная ткань. В раннем послеоперационном периоде в нем доминировали макрофаги (до 10-ти в поле зрения) и плазмоциты (до 4-5-ти в поле зрения).

В последующие сроки наблюдения (7-мь суток после операции) соотношение клеточных популяций в регенераторе существенно не изменялось. В всех клетках регенерата люминис-цировали только ядра, в цитоплазме свечение не определялось. На 30-е сутки после операции в регенераторе определялась остеоидная ткань и формирующиеся тяжи ретикулофиброзной костной ткани.

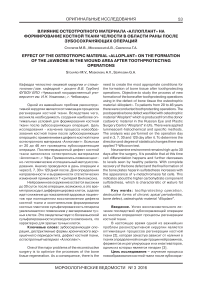

Через 120-ть суток после операции на месте биодеградированного материала «Аллоплант» определялись участки остеоида и пластинчатой костной ткани (рис.1).

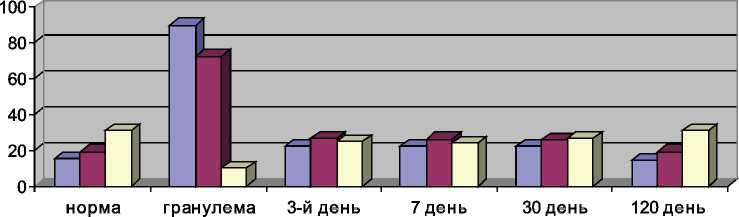

Динамика содержания катехоламинов (КА), серотонина (СТ) и гистамина (Г) в провизорном субстрате представлена в рисунках (2-5). В костной ткани интактных альвеолярных отростков определялись единичные тканевые базарилы с признаками y-метахромазии. Это свидетельствует о том, что они содержан зрелый гепарин, имеющий в своем составе от 4-х до 6-ти сульфгидрильных групп [ 6]. В удаленных гранулемах число тканевых базофилов увеличивалось в 4-е раза. Они имели признаки дегрануляции и окра-шилась ортохромно.

Незначительная метахромазия макрофагов и лимфоцитов свидетельствовала о их бласттран-сформации [6, 7].

На 3-и сутки после операции в биоптах были обнаружены многочисленные, ортохромно окрашенные дегранулированные тканевые базофилы.

На 7-й день появляются лимфоциты, окрашенные ортохромно. Имеются участки субстата, которые не воспринимают краситель, ортохромно

Рис. 1. Остеоид (а) и пластинчатая костная ткань (б, в) на месте биодеградиро-ванного материала «Аллоплант», 120-е сутки после операции. Пациент К. 37 лет. История болезни №159. Окраска по методу Falck-Hillarp. Ув.100.

окрашенные участки с большим число фиро-бластов, участки с у-метахромазией и участки с остеокластами, резорбирующими костную ткань.

Определяются гепариновые и белковые тканевые базофилы с сине-зеленой окраской (до 7-ми клеток в поле зрения), одиночные плазмоциты, нейрофильные и эзинофильные гранулоциты.

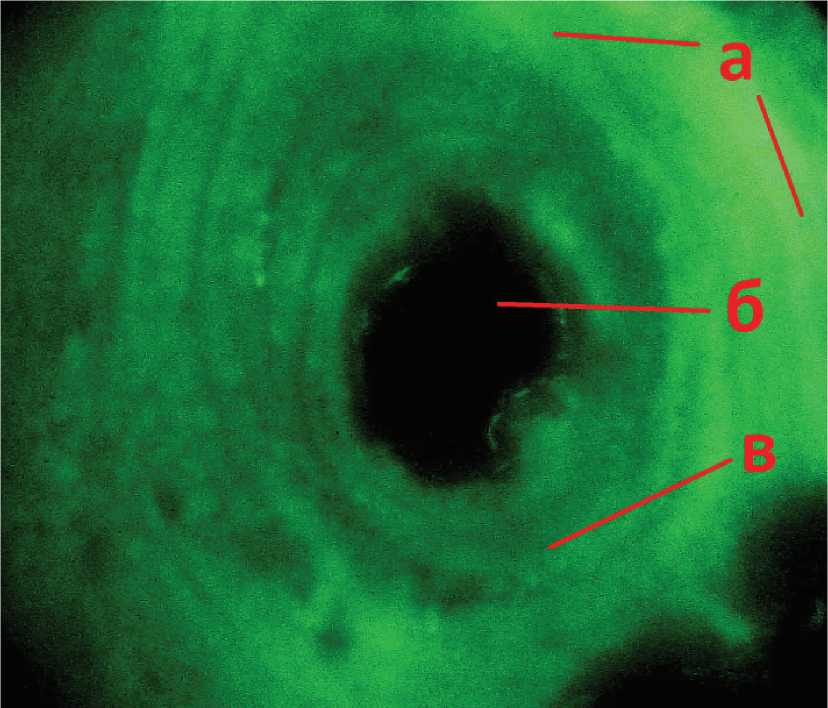

На 30-е сутки после операции обнаруживаются сформированные остеоны. Между ними вставочных костных пластинок нет. Костные пластинки остеонов окрашены не равномерно (рис. 2.).

К 120-и суткам после операции видна четкая организация костной ткани, заметны места губчатости и неокрашенные пространства. Определяются макрофаги, остеоциты, остеобласты и плазмоциты, белковые и гепариновые y-метахро-матичные тканевые базофилы (не более 3-х клеток в поле зрения).

При люминецентно-гистохимическом исследовании на 3-и сутки после операции обнаружено максимальное число тканевых базофилов. Затем их число постепенно снижалось до показателей в интактной костной ткани альвеолярных отростков. Резкое увеличение числа тканевых базофилов связано с тем, что они являясь огромным по емкости депо медиаторов [8], инициируют процесс дифференцировки фибробластов, завершающийся формированием ретикулофиброзной костной ткани. В ранние послеоперационные сроки, когда материал «Аллоплант» подвергался интенсивной биодеградации под влиянием моноцитов, а затем и макрофагов, в провизорном субстате накапливается большое количество нейроаминов. Они утилизируются не только макрофагами, но и тканевыми базофилами [ 9]. В дальнейшем тканевые базофилы регулируют не только проницаемость вновь образованных микрососудов регенерата, но и биоаминный гомеостаз в нем [10]. В биоп-татах удаленных гранулем всегда было низкое содержание нейроаминов, но при этом в них постоянно определялись тканевые базофилы. Они характеризовались очень высоким содержанием серотонина и катехоламинов, при очень низком

Рис. 2. Провизорный субстрат, микрососуды (а) и содержащий костные пластинки (б) на месте биодеградирующего материала «Аллоплант». 30-е сутки после операции, пациент Ф. 29 лет. История болезни №137. Окраска по методу Унна. Ув. 100.

уровне гистамина. Вероятно, что это связано с хроническим воспалительным процессом, протекающим в гранулемах, при котором значительный запах нейромедиаторов, характерный для костной ткани альвеолярных отростков, значительно истощался. В послеоперационном периоде содержание гистамина и серотонина в регенерате уравновешивалось, но уровень катехоламинов всегда оставался на низком уровне.

Выявленные нами тканевые базофилы интактной костной ткани в основном располагаются вблизи остеоноподобных структур и имеют γ-метахромазию, что свидетельствует о высокой сульфатированности гепарина. Это можно объяснить тем, что в костной ткани имеется большое количество хондроитин-сульфата, который стимулирует синтез гликозаминогликанов, в том числе и гепарина. Хондроитин-сульфат замедляет резорбцию костной ткани, ускоряет процессы репарации костной ткани и оказывает противовоспалительное действие [11].

В удаленных гранулёмах тканевые базофилы имеют ортохромное окрашивание, что свидетельствует о наличии в них незрелого гепаринамоносульфата. Клетки выглядят опустошенными, что связано с их дегрануляцией. Дегрануляция приводит к «старению» популяции этих клеток и локальному истощению нейромедиаторной системы.

С первых суток после операции происходит массовая дегрануляция ортохромных тканевых базофилов. Гранулы свободно лежат в тканях (гранулы единичные или множественные). Такое морфологическое и функциональное состояние тканевых базофилов позволяет предположить, что воспалительная реакция в регенеране костной ткани протекала на фоне выхода гистамина из тканевых базофилов без связывания его гепарином.

На 120-е сутки после операции, при восстановлении дефекта костной ткани и формировании костных пластинок, сульфатированность гепарина увеличивается и появляется γ-метахромазия тка-

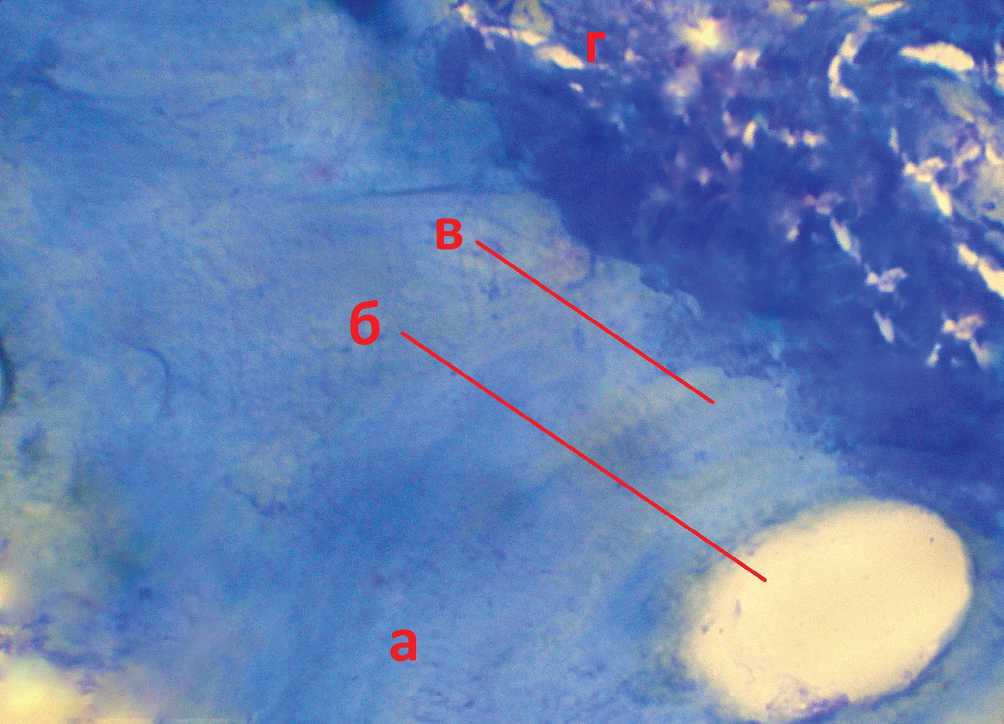

Рис. 3. Динамика содержания катехоламина (КА), серотонина (СТ) и гистамина (Г) в костных пластинках после операции.

□ KA

□ СТ

□Г

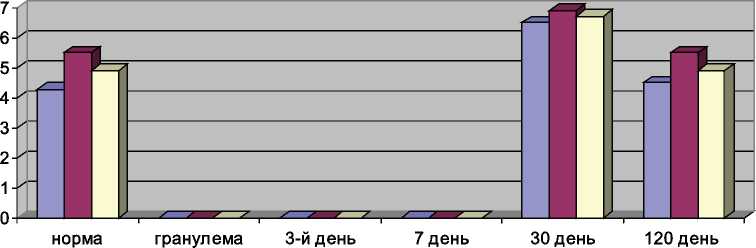

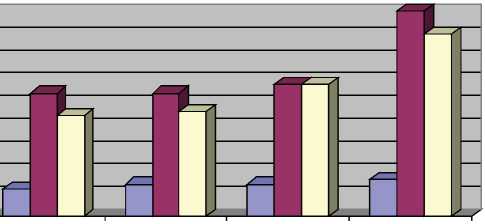

Рис. 4. Динамика содержания катехоламина (КА), серотонина (СТ) и гистамина (Г) в тучных клетках после операции.

□ KA

□ СТ

□Г

4,5-г

И

3-й день

30 день

120 день

7 день

D КА

□ Т

□Г

норма

гранулема

Рис. 5. Динамика содержания катехоламина (КА), серотонина (СТ) и гистамина (Г) в макрофагах после операции.

невых базофилов. Полученные данные подтверждают участие гепарина в инактивации нейроаминов [12] и формировании костной ткани.

Проведенное исследование дает качественную и количественную характеристику распределения нейроаминов в послеоперационном дефекте костной ткани челюстей, улучшает понимание их биологической роли, открывает перспективы изучения механизмов направленного влияния биогенных аминов на новообразование костной ткани после зубосохраняющих операций.

Выводы:

-

1. Остеотропный материал «Аллоплант» инициирует формирование на месте дефектов трабекулярной костной ткани челюстей, возникающих после удаления гранулем, провизорного регенерата, трансформирующегося в течение 120-ти суток после операции в новообразованную костную ткань.

-

2. Формирование новообразованной тра-

- бекулярной костной ткани происходит на фоне увеличения в регенерате количества медиаторов и увеличения сульфатированного гепарина в тканевых базофилах.

-

3. В тканевых базофилах регенерата, как основных биоминсодержащих клетках, в раннем послеоперационном периоде увеличивается содержание серотонина и катехоламинов, а содержание гистамина уменьшается.

Список литературы Влияние остеотропного материала "Аллоплант" на формирование костной ткани челюсти в области раны после зубосохраняющих операций

- Боровский Е.В. Лечение осложнения кариеса зубов: проблемы и их решение // Стоматология. - 1999. №1. - С. 21-24.

- Иорданишвили А.К., Гололобов В.Г., Усиков Д.В. Оценка эффективности применения современных имплантационных материалов // Terra Medical стоматология. - 2003. №2. - С. 28-32.

- Ларионов Е.В., Глыбина Т.А. Роль сульфатированных гликозаминогликанов (сГАГ) в физиологии и патофизиологии тканей//Стоматология сегодня. - 2007. №2 (62).

- Falck B., Hillarp N.A., Thieme G., Torp A. Fluorescence of catecholamines and related compounds condensed with formaldehyde. J Histochem Cytochem. - 1969. № 10. - Р. 348-354.

- Cross S.A., Ewen S.W., Rost E.W. A study of methods a vailable for cytochemical localisation of histamine by fluorescence induced with ophtaldehydepracetaldehyde. Histochem J. - 1971. № 3. -Р 471-476.

- Лукашин Б.П., Гребенюк А.Н. Глюкозаминогликаны: биологическая роль в системе межклеточных взаимодействий // Успехи современной биологии. - 2010. Т. 130. №2. - С. 165-179.

- Полетаева А.В., Добродеева Л.К. Соотношение содержания растворимых и мембранных форм кластеров дифференциации лимфоцитов // Вестник Уральской медицинской академической науки. Екатеринбург. - 2011. №2 (35). - С. 62-63.

- Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / Спб.: «СОТИС». - 2008. -224 с.

- Мордашова О.Н., Лукьянова Я.С. Роль катехоламинов и биогенных аминов в развитии бронхиальной астмы // Современные наукоемкие технологии. - 2005. № 1. - С. 71-72.

- Гордон Д.С. Иммуноцитохимическая люминесцентно-морфологическая идентификация клеток органов иммунной системы / Д.С. Гордон, Л.А. Любовцева, О.И. Олангин и др. // Российские морфологические ведомости. - 1999. - № 1-2. - С.55.

- Гичев Ю.Ю., Гичев Ю.П. Руководство по микронутриентологии. Роль и значение биологически активных добавок к пище. // М.: «Триада-Х». - 2006. - 264 с.

- Schwartz L.M., Osborne B.A. Programmed cell death, apoptosis and killer genes. Immunol Today. -1993. № 14. -Р. 582-590.