Влияние палеотектоники на строение и вещественный состав калийных солей верхнеюрской формации среднеазиатского бассейна (на примере Тюбегатанского месторождения)

Автор: Исаева Г.А., Молоштанова Н.Е., Малеев Э.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология

Статья в выпуске: 3 (32), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования соляных пород продуктивного пласта Нижний II Тюбегатанского месторождения. Отмечены особенности структурно-текстурных признаков и минерального состава пород, позволяющие сделать выводы о механизмах и условиях образования и постседиментационного изменения сильвинитов и каменной соли. Выполнены описание пород, их типизация с уточнением по результатам рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового анализа. Проведены анализ палеотектонических обстановок, их разделение на разных уровнях и описано влияние процессов на каждом из уровней на строение и состав калийных пород верхнеюрской галогенной формации.

Сильвинит, каменная соль, калийные соли, ангидрит-карбонатно-галитовая порода, палеотектонические обстановки

Короткий адрес: https://sciup.org/147200988

IDR: 147200988 | УДК: 552.08 | DOI: 10.17072/psu.geol.32.6

Текст научной статьи Влияние палеотектоники на строение и вещественный состав калийных солей верхнеюрской формации среднеазиатского бассейна (на примере Тюбегатанского месторождения)

Соленосные (галогенные) формации ввиду своей устойчивой палеогеодинами-ческой позиции, индикаторной и прогнозной роли обладают чрезвычайно высокой минерагенической значимостью. Помимо месторождений минеральных солей, с отложениями эвапоритового генезиса ассоциируют как твердые руды (самородная сера, целестин, медистые песчаники), так и жидкие, и газообразные полезные иско- паемые (нефть, природный газ, рассолы) [12].

В геологической истории Земли отмечается периодичность в накоплении больших масс соляных толщ [9, 23]. Один из максимумов соленакопления приурочен к позднеюрскому времени и в азиатском регионе связан с распадом Пангеи II и погружением западной части Туранской плиты, что привело к формированию крупной лагуны и образованию Предкав-казско-Среднеазиатского суббассейна [8, 20].

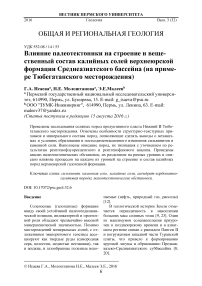

Рис. 1. Обзорная карта Средней Азии (а); схема тектонического районирования западной части Среднеазиатского эвапоритового бассейна с упрощениями по [6](б): 1 - границы распространения каменной соли, 2 - границы позднеюрского эвапоритового бассейна); схематическая карта размещения калийных месторождений Гаурдак-Кугитангского района по [5](в); 5 - месторождения калийных солей: 1 - Тюбегатанское, 2 - Лялимкан-ское, 3 - Гаурдакское, 4 - Кизылмазарское, 5 - Кугитангское, 6 - Карабильское, 7 - Гарлыкское (Карлюкское), 8 - Окузбулакское

Изучение соляных отложений Средней Азии началось с находок калийных солей в 1930-х гг. в юго-западных отрогах Гис-сара, продолжилось поисковоразведочными работами на минеральные соли в 60-80-е гг. Интенсивному изучению верхнеюрской галогенной формации также способствовали многочисленные нефтепоисковые работы в указанных районах, т. к. эвапоритовые отложения служат покрышками нижне-среднеюрских рифовых массивов. Наиболее полное обобщение по результатам выполненных исследований представлено в работе М.А. Жаркова с соавторами [6].

В 1960-1966 и 2005-2007 гг. были проведены геологоразведочные работы на Тюбегатанском месторождении - одном из крупнейших по запасам хлористого калия в данном регионе. Месторождение было введено в эксплуатацию в 2010 г. и по настоящее время разрабатывается. В данной работе предпринята попытка анализа влияния факторов разного порядка на строение, состав и свойства продуктивных отложений.

Характеристика верхнеюрской формации Среднеазиатского бассейна

Верхнеюрские соленосные отложения, распространенные на территории Средней Азии, охватывают пространства юговосточной части Туркменистана, юга Узбекистана, юго-запада Таджикистана и северную часть Афганистана (рис. 1, а). Хлоридные соли выявлены в пределах следующих тектонических структур: Амударьинская, Мурабская и АфганоТаджикская впадины, Репетекско-Келифская зона поднятий, Бахардянская моноклиналь и мегантиклиналь ЮгоЗападного Гиссара [2] (рис. 1, б).

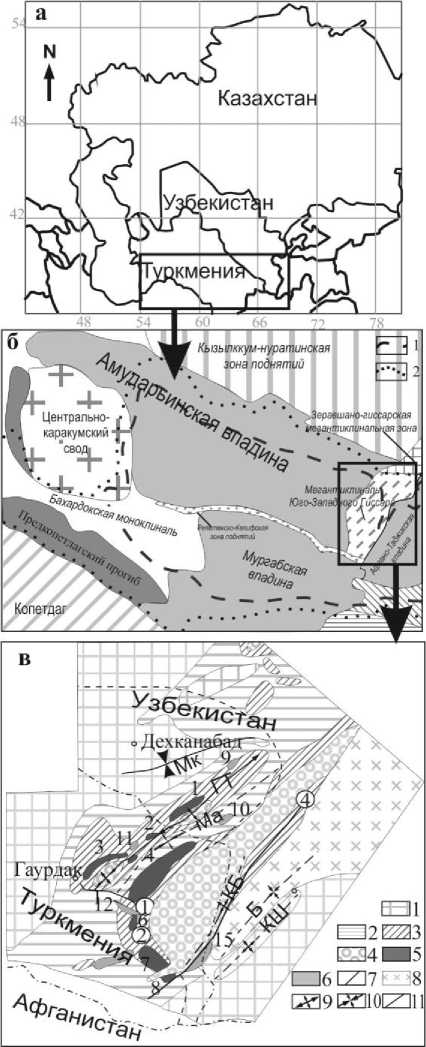

Морские образования представлены породами двух формаций - карбонатной келловей-оксфордского (J2k-Jso) возраста и галогенной киммеридж-титонского (Jskm-tt) [2] (рис.2, а). По вещественному составу отложения верхнеюрской галогенной формации относятся к хлоридно- калиевому типу согласно классификации Г.А. Беленицкой [13], либо к К-хлоридному подклассу – Т.М. Жарковой [7].

Ближе всего к поверхности калийные соли залегают в Гаурдак-Кугитангском районе - юго-западной части области по- гружения складчатой структуры Гиссар-ского хребта. Именно здесь расположены месторождения, обладающие наиболее значительными запасами хлористого калия: Гаурдакское, Кугитангское, Окузбу-лакское, Карабильское, а также Гарлыкское (Карлюкское) и Тюбегатанское [2].

Рис. 2. Стратиграфия и литология верхнеюрских отложений Гаурдак-Кугитангского района по [5](а): 1 - песчаник, 2 - глина, 3 - мергель, 4 - известняк, 5 - ангидрит, 6 - каменная соль; схема строения и состав калиеносной пачки Тюбегатанского месторождения (б): 1 - каменная соль, 2 - сильвинит, 3 - каменная соль с сильвином, 4 - карбонатная глина, 6 - галит-ангидритовая порода; горизонты: Н - нижний, С - средний, В - верхний калиеносные, 1П и 2П- первый и второй промежуточный галитовый, П - покровный галитовый; контуры Тюбегатанского месторождения с точками отбора проб [15](в)

Характеристика Тюбегатанского месторождения

В тектоническом отношении территория Тюбегатанского месторождения приурочена к северо-западному крылу Тюбе- гатанской брахиантиклинали, которое на севере осложнено Курганташским куполом, а на юго-западе - узкой симметричной Лялимканской антиклиналью [2].

Калийные породы Тюбегатанского месторождения, расположенного на границе

Узбекистана и Туркменистана, содержатся в составе трех горизонтов галитовой (соленосной) подсвиты гаурдакской свиты (J 3 gd) киммеридж-титонского возраста (рис. 1, в, 2, а). Соляные отложения сложены каменной солью и сильвинитом и перекрыты верхнеюрскими, нижнемеловыми и четвертичными терригенными породами. Установлено три калийных горизонта: нижний, средний и верхний, разделенные галитовыми промежуточными горизонтами (рис. 2, б). Промышленные содержания KCl обнаружены во втором пласте (Нижний II) нижнего горизонта и составляют от 15,55 до 50,53 % (среднее – 34,3 %) при мощности от 0,8 до 12,8 м (среднее – 5,65 м) [15]. Запасы калийных руд по категориям A+B+C 1 составляют порядка 400 млн т, а по категории С 2 - 286 млн т [12].

Методика исследований

Используемый в статье фактический материал был отобран в 2012 г. из продуктивного пласта Нижний II на участке первоочередной отработки узбекской части Тюбегатанского месторождения (рис. 2, в). Из горных выработок были взяты бороздовые пробы в трех точках на всю ширину отрабатываемых пластов Нижний IIа и Нижний IIб. Полученные 6 бороздовых проб по структурно-текстурным особенностям и окраске были разделены на послойные (всего 63 образца). Из каждой послойной пробы был изготовлен шлиф размерами 4-5х5-6 см, за исключением глинистых разностей пород (54 шлифа), которые изучались и фотографировались с помощью микроскопов Nikon Eklipsis 100 Pol и Olympus SZ61.

Представительная навеска раздробленного до 3 мм образца истиралась на мельнице Pulverizette 1 (Fritsch) до размера частиц 15-10 мкм для рентгенофлуоресцентного анализа и рентгенофазового анализа. Рентгенофлуоресцентый анализ выполнялся для определения химического состава пород на спектрометре S8 Tiger (Bruker). Измерение проводилось безэта- лонным методом Elements, созданном по калибровочным графикам на стандартах. Результаты, представленные в элементной форме, были пересчитаны на KCl, NaCl, а оставшаяся часть, приходящаяся на несоляные минералы, была отнесена к нерастворимому остатку (н.о.). Валовый минеральный состав определялся рентгенофазовым методом на порошковом дифрактометре D2 Phaser (Bruker). Качественный состав анализировался с применением базы данных PDF-2. Расчет содержания компонентов на основе полученных ди-фрактограмм выполнен с помощью программного обеспечения Topas 4-2, основанного на безэталонном анализе (метод Ритвельда).

С целью изучения нерастворимых в воде минералов соляные породы продуктивной толщи исследуемого месторождения, пробы с разным содержанием сильвина подвергались растворению в воде. Отдельные зерна нерастворимых остатков проб выделялись под микроскопом МБС-10, а затем исследовались с применением электронного микроскопа JSM-6390 (Jeol) с приставкой EDS для локального микроанализа. Нерастворимые остатки истирались в ступке до порошка и изучались с применением рентгенофазового анализа (10 проб). Глинистая фракция (менее 5 мкм) выделялась методом капли и исследовалась по дифрактограммам ориентированных препаратов – воздушно-сухого, насыщенного в течение суток глицерином и прокаленного при 600°C [20]. Вычисления осуществлялись в MS Excel.

Исследования были выполнены на кафедре минералогии и петрографии и в Секторе наноминералогии ПГНИУ.

Характеристика пород

Изученные разрезы калийных пластов Нижний IIа и Нижний IIб Тюбегатанского месторождения сложены сильвинитами, каменной солью и породами смешанного состава. Текстуры пород неяснослоистые, что обусловлено как неравномерным распределением красящего пигмента, так и различной величиной размеров зерен породообразующих минералов. На некоторых участках с равномерно-зернистыми структурами текстуры породы массивные и ориентированные.

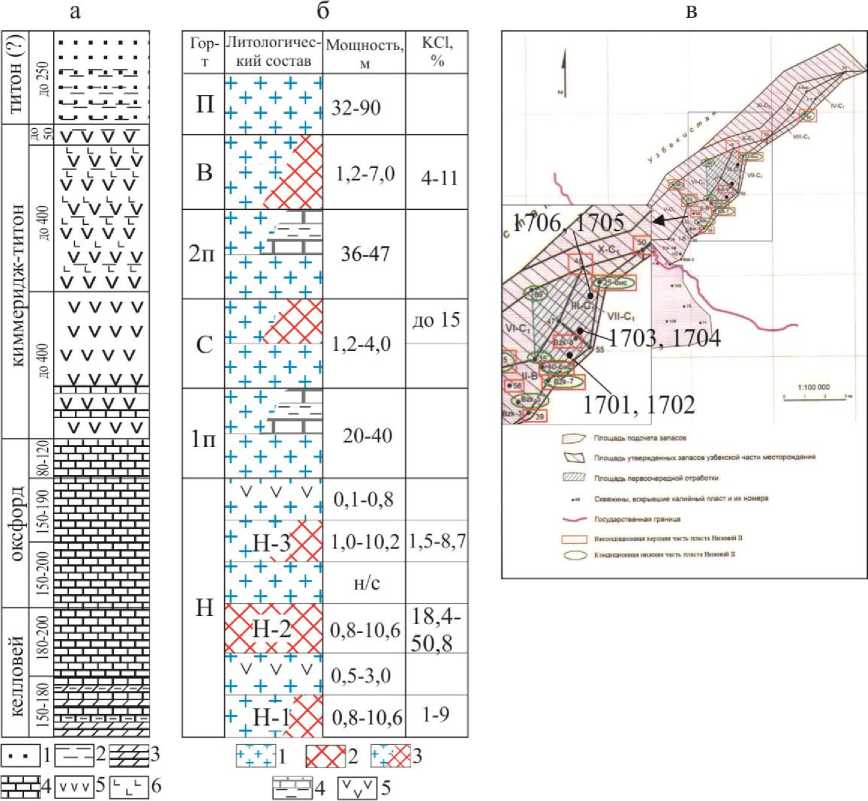

Структуры пород по генетической классификации [22] относятся к кристал-лически-зернистым, которые в отличие от зонально-зернистых структур характеризуются полным отсутствием остатков первично-зонального строения в зернах соляных минералов. По размеру зерен встречаются как равномерно-зернистые (рис. 3, а, г), так и разнозернистые структуры (рис. 3, б, в). Для определения структур пород по размерам использовалась следующая классификация [7]: мик-розернистая - до 0,5 мм, тонкозернистая -0,5-1 мм, мелкозернистая - 1,0-2,5 мм, среднезернистая - 2,5-5,0 мм, крупнозернистая - 5-10 мм, гигантозернистая (шпатовая) - > 10 мм. Перекристаллизация пород привела к образованию ряда специфических структур, которые охарактеризованы в соответствии с классификацией, предложенной Я.Я.Яржемским [23]. Так, минеральные примеси в межзерновом пространстве с более яркой окраской, чем соляные минералы, формируют петельчатые структуры. Неоднородность в размере зерен нашла отражение в породах с порфировидной структурой, где на фоне мелко-среднезернистой массы сильвина и примесных минералов наблюдались более крупные вкрапленники галита (рис. 3, е). Срастания крупных кристаллов галита в каменной соли при отсутствии видимых примесей «загрязняющих» компонентов привели практически к «слиянию» и появлению стекловидной (стекловатой) разновидности структур (рис. 3, в, и, о). В отдельных образцах встречалась каменная соль с ориентированной структурой (рис. 3, л).

Что касается классифицирования структур по форме зерен, то необходимо отметить, что в большинстве своем зерна галита - идиоморфные (рис. 3, з, о), в то время как для сильвина характерны неправильные извилистые контуры (рис.

-

3, з, н). Поэтому на участках, сложенных породами с высоким содержанием сильвина структуры ксеноморфнозернистые, а по мере уменьшения калийного минерала в составе породы - сменяются на идиоморфнозернистые.

На основании приведенных различий были выделены четыре разности сильвинитов.

-

1. Розовый сильвинит, местами кирпично-красный, с массивной и пятнистой текстурой, характеризуется разнозернистой преимущественно гигантозернистой структурой (рис. 3, з, ж).

-

2. К красному сильвиниту условно были отнесены породы с окраской от розовато- и оранжево-красной до красной (рис.

-

3. Сургучно-красный сильвинит является переходным от сильвинитов к каменной соли и отличается от красного большим количеством несоляных минералов, за счет чего окраска приобретает более насыщенный кирпично-красный цвет (рис. 3, м). Структурно-текстурные особенности схожи с предыдущей разностью.

-

4. Зерна пестрого сильвинита окрашены в розовый, красный и сургучнокрасный цвет с выделением кристаллов молочно-белого сильвина (рис. 3, а, е, м). Структура породы разнозернистая, порфировидная, текстура пятнистая.

3, б). Данная разность породы практически не содержит сульфатно-карбонатные и глинистые примеси.

Для красных сильвинитов характерны массивная и пятнистая текстура, на контакте с каменной солью переходящая в брекчиевидную, и разнозернистая, крупно- и гигантозернистая структура.

Каменная соль в зависимости от примесных минералов различается по окраске: от светло-серой до серой в основании калийных пластов, розовой и кремоворозовой при чередовании с сильвином по разрезу (рис. 3, в), и до коричневокрасной в кровле (рис. 3, д). Структуры мелко-среднезернистые, а в нижней части пласта Нижний II6 изменяются до гигантозернистых и стекловидных. Текстуры

Рис. 3. Образцы а-г: а - тонко-мелкозернистый пестрый сильвинит, б - красный сильвинит, в - гигантозернистая каменная соль стекловидной структуры, г - мелкозернистая ангидрит-карбонатно-галитовая порода; д - поверхность образца глинисто-карбонатной примеси в каменной соли. Микрофотографии шлифов: е - пестрый сильвинит с порфировидной структурой, ж, з - среднезернистый розовый сильвинит, и - зерна галита в стекловидной каменной соли, к - микро-тонкозернистая порода смешанного состава, насыщенная гематитом, л - каменная соль с ориентированной структурой, м - сургучно-красный сильвинит, н - ксеноморфнозернистый сильвинит с включениями ангидрита в сильвине, о - идиоморфные зерна галита в каменной соли. Подписи: с - сильвин, г - галит, м - магнезит, а - ангидрит, гем - гематит неяснослоистые и массивные.

Породы смешанного состава, сложенные галитом, ангидритом и карбонатными минералами с примесями кварца и глинистых минералов в основании обоих пластов, считаются маркирующими горизонтами. Для них характерны серая окраска, однородные (массивные) текстуры и рав- но-мернозернистые микро- и мелкозернистые структуры (рис. 3, г, к).

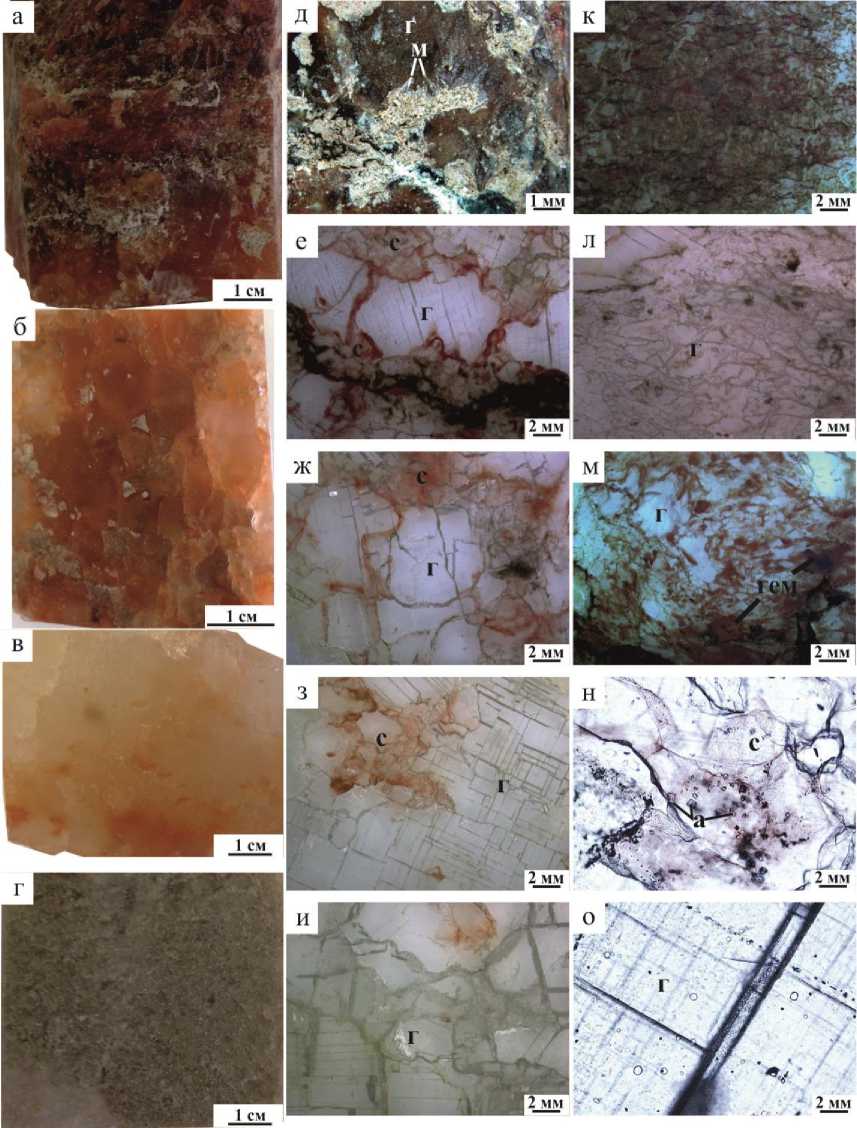

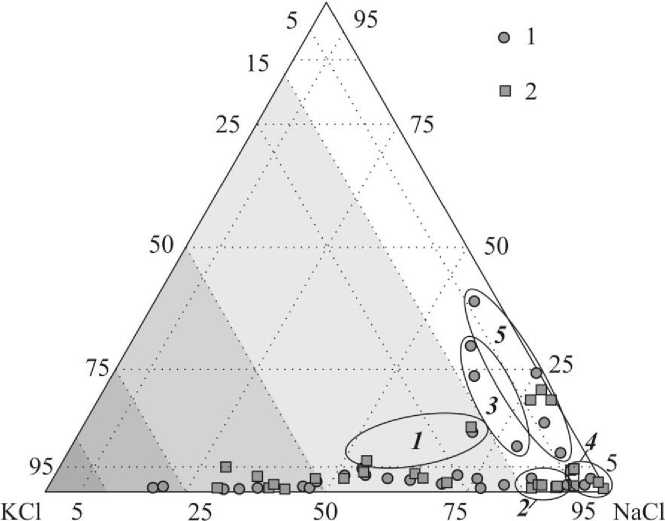

Названия описанных пород уточнены по данным химического и валового минерального состава. Результаты пересчета были нанесены на треугольную диаграмму (рис. 4). Для типизации пород использовалась классификация, предложенная Я.Я. Яржемским [22]. Породы с содержанием сильвина 15-50% исследователь относил к сильвинитам, 50-75% - к богатым сильвинитам, 75-95% - к очень богатым сильвинитам, и 95-100 % - к сильвиновой породе. На основании данной градации пробы были объединены по классам, но так как всего лишь две пробы содержали более 75 % хлорида калия, их объединили с предыдущим классом. Таким образом, выделены 4 класса по содержанию KCl: богатые сильвиниты (более 50 % ), сильвиниты ( 15-50 % ), породы, в которых сильвин является второстепенным породообразующим минералом ( 5-15 % ), и породы с Н.О.

содержанием сильвина в виде примеси (менее 5 %). Все пробы с содержанием н.о. менее 5 %, а таких большинство, отнесены к собственно сильвинитам. На диаграмме видно, что три точки, обведенные эллипсом 1, содержат большее содержание нехлоридных минералов, среди которых карбонаты, кварц и ангидрит, од- нако они имеют примерно равные пропорции менее 5 %. Поэтому данные пробы могут быть отнесены к сильвинитам.

В эллипс 2 попали пробы с преобладанием двух минералов - сильвина (5-15%) и галита (до 95%), которые именуются сильвин-галитовой породой или сильвин-содержащей каменной солью.

Породы с преобладанием галита и незначительным количеством примесей (до 5%) н.о. и сильвина (эллипс 4), были отнесены к галититу или каменной соли, как традиционно принято именовать такую породу [7].

Среди трехкомпонентных пород (3) отмечены ангидрит-сильвин-галитовая и сильвин-ангидрит галитовая породы. Породы, попавшие в поле 5, по компонентам с содержанием более 5 % отнесены к ан-гидрит-галитовым (4 пробы), ангидрит-карбонатно-галитовым (2 пробы) и карбо-натно-ангидрит-галитовым (1 проба).

Рис. 4. Треугольная диаграмма с точками состава соляных пород калийных пластов Нижний IIа (1) и Нижний IIб (2)

Минеральный состав

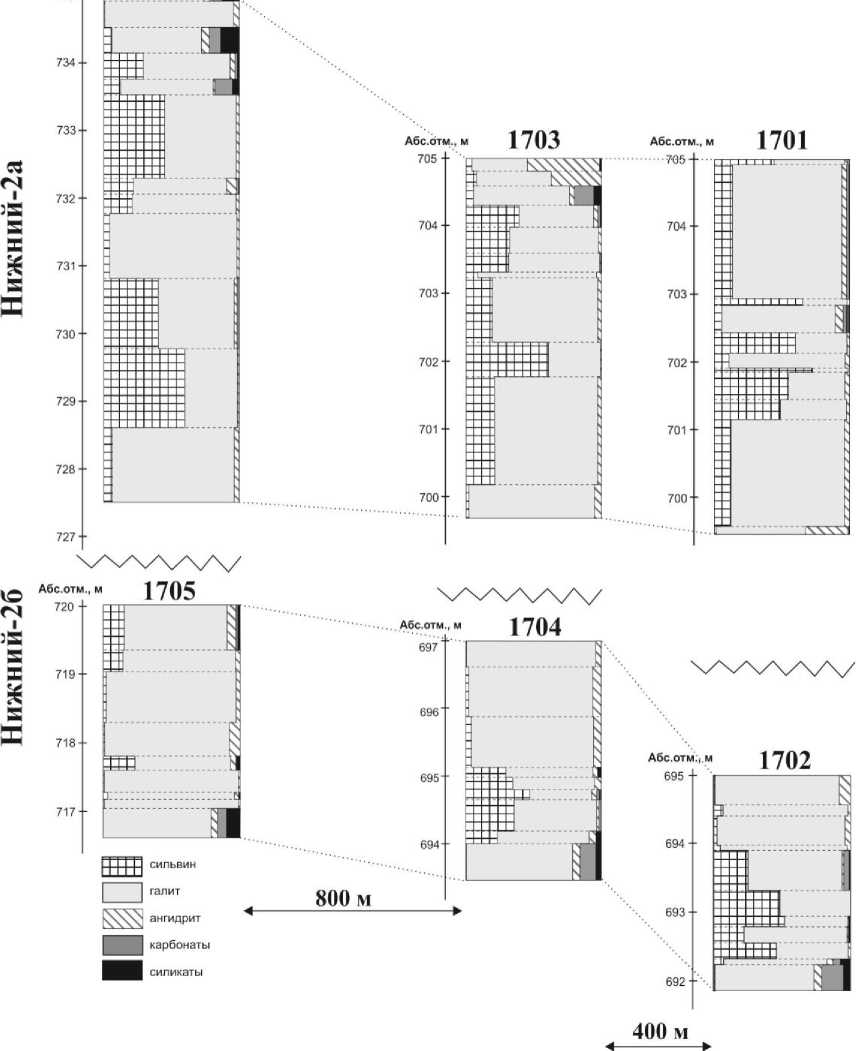

Были построены схемы валового минерального состава, на которых отражены содержания основных компонентов (рис. 5). В основании пласта Нижний II6 залегает порода смешанного состава - ангид-рит-карбонатно-галитового. Чуть выше по разрезу содержание несоляного материала уменьшается, а количество сильвина заметно возрастает. В северо-западной точке опробования (1705) пласт сложен каменной солью с сильвином, что связано с процессами замещения сильвинита шпатовой каменной солью. По остальным двум точкам отчетливо наблюдается выраженный слой сильвинита, увеличивающий свою мощность в юго-восточном направлении. На глубинах 718, 695 и 694 м соответственно снова возрастает примесь карбонатно-силикатного состава, а затем породы содержат сильвин уже в качестве примеси, т. е. следующий крупный слой сложен каменной солью. Такая ситуация могла сложиться при внесении более пресных вод, обогащенных пелитовым материалом, с палеосуши в палеобассейн, и, как следствие, распреснении рапы.

Пласт Нижний 11а по составленным схемам разделить сложнее. В основании залегает ангидрит-галитовая порода. Мощность данного слоя уменьшается с северо-запада на юго-восток. Выше по разрезу можно выделить два слоя сильвинита, разделенных узкими прослоями каменной соли с сильвином, а в точке 1701 -каменной солью с примесью ангидрита, карбонатов и силикатов. На северо-западе (1706) пласт завершается каменной солью, переходящей в породу смешанного состава. В средней точке (1703) верхний слой из породы смешанного состава сменяется ангидрит-галитовой, а в юго-восточной точке (1701) верхняя часть пласта сложена каменной солью с сильвином и примесью ангидрита, карбонатов и силикатов.

Таким образом, по изученным разрезам можно отметить уменьшение мощности сильвинсодержащих пород с северо-запада на юго-восток, большее количество в них карбонатно-глинистого материала, что согласуется с мнением об источнике сноса на севере от бассейна. Однако содержание самого сильвина варьирует, что затрудняет корреляцию по отдельным слоям. Сопоставление разрезов по выделенным разностям пород также является затруднительным.

Минеральный состав нерастворимого остатка

Рентгенофазовый анализ показал, что нерастворимый в воде остаток состоит из магнезита (8-54 %, ср. 28 %), доломита (411 %, ср. 7 %), ангидрита (до 12 %, ср. 4), кварца (15-41 % н.о., ср. 29%), хлорита (819 % н.о., ср. 13 %), иллита (6-20 % н.о., ср. 11%), полевых шпатов (суммарно до 11 %, ср. 4 %), гематита (1-6 %, ср. 2%) и гипса (до 4%, ср. 2 %) (таблица).

Ангидрит присутствует практически во всех пробах, образуя микровключения в кристаллах галита и сильвина и примесь в глинисто-карбонатном веществе. Следует отметить, что ангидрит частично растворяется в воде, это несколько искажает реальные содержания данного минерала в пробах.

Карбонаты представлены магнезитом и доломитом в разных соотношениях. Примечательно, что преобладает магнезит. Доломит имеет форму ромбоэдра либо двойников прорастания, многие зерна имеют корродированную поверхность и окрашены в розоватый цвет. Магнезит имеет уплощенную форму. Встречаются кристаллы кальцита.

Из силикатных минералов преобладает кварц псевдодипирамидального облика с коэффициентом удлинения 1,5-2,0. Хлорит диагностируется по отражениям 14,1, 7,1, 3,53 А на дифрактограмме воздушносухого препарата, которые не смещаются при насыщении глицерином. Однако при обработке до 600 ºС пик 14,10 Å смещается до 13,95 Å, что, вероятнее всего, связано с удалением гидроксильных групп.

Четные и нечетные отражения имеют приблизительно равную интенсивность, что указывает на повышенную магнези-альность минерала. Иллит достоверно определяется по базальному отражению 9,95 А [20]. Отражения алюмосиликатов имеют различную величину полуширины, свидетельствующую о наличии небольшого количества разбухающих слоев (до 10 %) в составе минералов.

Идиоморфизм карбонатных минералов и кварца указывает на их аутигенное происхождение. Большинство исследователей СЗ

Абс.отм., м 1706

735+ г---------г—

Рис. 5. Схема распределения минеральных компонентов по разрезам пласта Нижний II

считает, что исходным материалом для образования идиоморфного кварца служили алюмосиликаты [11, 16, 17]. Описанные выше структурно-текстурные особенности пород свидетельствуют об их значительной перекристаллизации, которая происходит, как правило, на стадии диагенеза соляных пород и обусловлена стремлением к уменьшению поверхностной энергии вещества, что приводит к укрупнению кристаллов [23].

ЮВ

Минеральный состав нерастворимого остатка соляных пород пласта Нижний II Тюбегатан-ского месторождения

|

ю о в £ |

С £ |

и а |

« г й ® — X № « О' О X □ я |

S Л |

и X S о ч о Ч |

Я й й и |

X и S |

§ о и й О |

х S с а |

X й о |

X ч ч S |

U X |

X й я X X |

|

1701-8 |

НIIа |

52,80 |

0,4 |

40 |

11 |

24 |

1 |

7 |

0 |

8 |

8 |

0 |

0 |

|

1703-4 |

НIIа |

41,58 |

3,4 |

42 |

4 |

20 |

3 |

2 |

0 |

17 |

9 |

2 |

1 |

|

1703-5 |

НIIа |

45,44 |

0,9 |

17 |

6 |

30 |

1 |

6 |

0 |

19 |

15 |

3 |

3 |

|

1706-8 |

НIIа |

28,87 |

0,9 |

57 |

6 |

16 |

2 |

0 |

0 |

9 |

6 |

4 |

0 |

|

1702-6 |

НIIб |

58,78 |

0,2 |

20 |

9 |

45 |

2 |

0 |

0 |

14 |

9 |

0 |

1 |

|

1702-7 |

НIIб |

60,84 |

2,5 |

21 |

11 |

29 |

1 |

6 |

4 |

17 |

11 |

0 |

0 |

|

1702-8 |

НIIб |

31,73 |

2,0 |

8 |

6 |

33 |

3 |

1 |

0 |

16 |

18 |

3 |

12 |

|

1704-7 |

НIIб |

60,08 |

0,2 |

39 |

4 |

27 |

3 |

4 |

0 |

8 |

9 |

3 |

3 |

|

1705-1 |

НIIб |

32,66 |

3,4 |

12 |

4 |

38 |

6 |

0 |

0 |

10 |

20 |

4 |

8 |

|

1705-9 |

НIIб |

1,70 |

18,4 |

26 |

11 |

30 |

1 |

1 |

1 |

13 |

8 |

0 |

9 |

Относительно чистые от примесей крупные кристаллы породообразующих минералов и оттесненное к периферии зерен или в межзерновое пространство гли-нисто-карбонатное вещество в породах указывают на процесс «очистительной» перекристаллизации.

Геохимические особенности

Анализ химического состава соляных пород выявил 4 группы элементов с тесной положительной связью (r>0,75): 1) K, Br; 2) Na, Cl; 3) Ca, S, Sr; 4) Si, Mg, Al, Fe, Ti. Первые две ассоциации связаны с соляными минералами. Br считается одним из индикаторных элементов и замещает Cl в сильвине. Еще одним индикатором интенсификации процессов калийного соле-накопления является Rb, однако его концентрации в изученных породах относительно невелики и установлены лишь для 16 проб. Проведенное нами ранее исследование сильвинитов пласта Нижний II с помощью геохимических индикаторов – бромхлорного Br/Cl∙103 и рубидийкалиевого отношений Rb/K∙104 – показало, что рубидийсодержащие сильвиниты образовались, по всей видимости, из первичных карналлитов. По значениям показателей исследованные породы являются наиболее близкими сильвинитам Карлюк- ского месторождения и пестро-окрашенным сильвинитам из пласта «Б» Верхнекамского месторождения, аналогичное происхождение которых признается большинством исследователей [14].

Сa и S входят в состав ангидрита, а Sr замещает Ca, т. к. их ионные радиусы близки.

Последняя ассоциация характеризует карбонатно-глинистое вещество, сформировавшееся за счет первично привнесенного в палеобассейн аллотигенного вещества, как считается, с севера из келловей-оксфордских отложений. Установить первичный источник глины достаточно сложно, т. к. в условиях повышенной солености вод вне зависимости от состава исходного материала формируются магнезиальные хлориты и Fe-иллиты. Не исключено, что глинистые минералы соляных пород образовались за счет синтезированных при карбонатонакоплении в келловей – оксфорде магнезиальных три-октэдрических смектитов или слоистоцепочечных алюмосиликатов.

Влияние палеотектоники

Палеотектонические обстановки могут быть представлены на шести различных уровнях систем: планетарном, глобальном, региональном, локальном, субло- кальном и местном [8]. В соответствии с предложенной иерархией можно проследить особенности формирования верхнеюрской галогенной формации и выявить факторы, благодаря которым в пределах Среднеазиатского региона образовались отложения с промышленными содержаниями хлористого калия, рентабельные для разработки.

-

1. Планетарный уровень связан с окраинно-плитной тектоникой фанерозоя, когда наиболее интенсивно проявлялись процессы галогенеза.

-

2. Глобальная палеотектоника повлияла на раскрытие Неотетиса при распаде Пангеи пермо-триасового возраста.

-

3. Влияние региональной геодинамики на формирование изученных отложений выражено в установлении плитного режима молодой платформы. Нахождение Предкавказско-Среднеазиатского региона вблизи параллели 30º Северного полушария привело к доминированию аридного климата, необходимого для галогенеза. Следует отметить, что в областях стабильных элементов земной коры эвапоритовые бассейны были связаны с синеклизами и впадинами, где характер и темп осадконакопления определялся вертикальными тектоническими движениями [1]. Последующая история региона была относительно стабильна, что способствовало сохранению соляных отложений.

-

4. Обрамляющие океан эпигерцин-ские платформы, в том числе и Туранская плита, переходят в периспрединговый тектонический режим. В условиях трансгрессии моря в шельфовой зоне пассивной окраины Среднеазиатского бассейна происходит образование протяженной лагуны [21], характеризовавшейся сначала интенсивным карбонатонакоплением, а в ким-меридж-титонское время ставшей солеродной.

-

5. Локальный уровень палеотектони-ческих обстановок привел непосредственно к образованию верхнеюрской галогенной формации. Как показывают исследования, накопление калийных солей в основном происходило в зоне, соответству-

- ющей теперь северо-восточной части Амударьинской впадины, и в районе ЮгоЗападного Гиссара [3, 4]. На положение повлияли как палеогеографическая обстановка, создавшая удаленную от притока морских вод область, так и палеотектоника, выраженная в региональном наклоне на северо-восток. Таком образом, концентрация обогащенных калием и магнием рассолов поступала в наиболее интенсивно прогибающуюся часть бассейна [18]. Структуры по периферии бассейна оставались устойчиво приподнятыми и служили источником сноса обломочного материала (преимущественно пелитового).

-

6. С сублокальной системой обстановок можно связать различия в интенсивности калиенакопления. По мнению В.И. Седлецкого, указанные особенности связаны с разным гипсометрическим уровнем ступеней палеозойского фундамента в районе Карклюкского и Карабильского месторождений, испытавшем наибольшее конседиментационное опускание, а в Гаурдакском, Кугитангском и других северных структурах уровень был более высоким. Как следствие, в первом случае наблюдаются большие мощности и количество калийных пластов, наличие карналлитовых пород, в то время как для второй группы характерно выклинивание пластов, их меньшая мощность и в основном сильвинитовый состав продуктивных отложений [19].

Ощутимое воздействие на соляные отложения оказал альпийский тектогенез, проявившийся в столкновении Индийской и Евразийской плит с формированием Тянь-Шанского орогена и мегантиклина-ли Юго-Западного Гиссара. Не исключено, что постседиментационное преобразование пород, включающее аутигенез как породообразующих соляных минералов, так и сульфатно-карбонатно-силикатной примеси в них, происходило во время стабильного режима до альпийского орогенеза (мел-палеоген) под влиянием вертикальных движений. Но все же наиболее вероятно, что влияние процессов перекристаллизации соляных пород, столь отра- зившихся на их структурно-текстурных особенностях и составе, усилилось в ходе складкообразования.

Горообразовательные процессы к северо-востоку от Гаурдак-Кугитангского района привели к тому, что именно здесь верхнеюрские калиеносные галогенные отложения залегают ближе всего к поверхности Земли [2], что делает возможным разработку калийных солей шахтным способом. С другой стороны, блоково-надвиговое взаимодействие крупных тектонических структур, осложненное локальной сдвиговой и соляной тектоникой, приводит к геодинамической активности на месторождениях Юго-Западного Гис-сара, в том числе и на Тюбегатанском. На руднике месторождения в конце 2012 г. произошел сильный аварийный приток рассолов в эксплуатационно-разведочные выработку, который с большим трудом удалось ликвидировать. Проведенные аэрокосмогеологические исследования установили, что ведущим фактором в формировании неблагоприятных горногеологических условий является наличие геодинамических активных зон, хорошо коррелируемых с геофизическими, геохимическими и гидрогеологическими аномалиями [10].

Выводы

Изучение калийных отложений верхнеюрской галогенной формации Среднеазиатского бассейна на примере продуктивных пластов Тюбегатанского месторождения показало, что соляные породы испытали значительное изменение, выраженное в перекристаллизации и укрупнении зерен породообразующих минералов – сильвина и галита, а также в аутигенном образовании несоляных минералов. Минеральный состав пород характеризуется сильной изменчивостью, они не выдержаны по разрезу и по латерали, что затрудняет корреляцию разрезов.

Анализ фактического материала и многочисленных исследований данной территории подтверждает положения о влиянии палеотектонических обстановок разного уровня на процессы галогенеза и калиенакопления.

Список литературы Влияние палеотектоники на строение и вещественный состав калийных солей верхнеюрской формации среднеазиатского бассейна (на примере Тюбегатанского месторождения)

- Высоцкий Э.А. Тектонические типы 6ассейнов калиенакопления//Условия о6разования месторождений калийных солей. Новоси6ирск: Шука, 1990. С. 23-29.

- Высоцкий Э.А., Гарецкий Р.Г., Кислик В.З. Калиеносные 6ассейны мира. Мн.: Шука и техника, 1988. 387 с.

- Гаврильчева Л.Г. Осо6енности строения позднеюрской соленосной формации Восточного Туркменистана//Осо6енности строения осадочных формаций. Новоси6ирск: Шука, 1982. С. 34-42.

- Гаврильчева Л.Г. Палеогеографические условия осадконакопления соленосной формации верхней юры на территории Восточного Туркменистана//О6щие про6лемы галогенеза. Новоси6ирск: Шука, 1985. С. 230-240.

- Геология СССР. Т. 22: Туркменская ССР: Полезные ископаемые/под ред. A.H. Давыдова. М.: №дра, 1954. 323 с.

- Жарков М. А., Благовидов В. В., Жаркова Т. М., Мерзляков Г. А. К вопросу о строении позднеюрских соленосных отложений Средней Азии//Осо6енности строения осадочных формаций. Новоси6ирск: Шука, 1982. С. 3-18.

- Жарков М.А., Жаркова Т.М., Мерзляков Г.А., Гребенников Н.П., Ермаков В.А., Аксенов Л.Л. Бишофитовые отложения Приволжской моноклинали//Осо6енности строения залежей 6ишофита и калийных солей. Новоси6ирск: Шука, 1980. С. 4-32.

- Ибламинов Р.Г. Минерагеодинамика калийного галогенеза//Вестник Пермского университета. Геология. Пермь, 2013. Вып. 3 (20). С. 71-93.

- Ковалевич В.М. Галогенез и химическая эволюция океана в фанерозое. Киев: Шутова думка, 1990. 156 с.

- Копылов И.С. Методы и технологии выявления геодинамически активных зон при разра6отке калийных месторождений для о6основания 6езопасного ведения горных ра6от//Современные наукоемкие технологии (электронный журнал). 2014. № 4. С. 38-43.

- Коссовская А.Г., Дриц В.А., Соколова Т.Н. О специфике формирования глинистых минералов в разных фациально-климатических обстановках//Эпигенез и его минеральные индикаторы. М.: Наука, 1971.С. 35-54.

- Кудряшов А.И., Грибков Д.С. Горногеологические условия разработки Тюбегатанского месторождения калийных солей//Рудник будущего. Пермь, 2010. Вып. 1. С. 11-14.

- Литогеодинамика и минерагения осадочных бассейнов: монография/под ред. А.Д. Щеглова СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1998. 480 с.

- Молоштанова Н.Е., Исаева Г.А. Применение геохимических индикаторов для определения генезиса сильвинитов Тюбегатанского месторождения//Вестник Пермского университета. Геология. 2015. Вып. 2 (27). С. 55-62.

- Поздеев А.А., Земсков А.Н., Ибрагимов Г.И. Некоторые аспекты освоения Тюбегатанского месторождения калийных солей//Рудник будущего. Пермь, 2010. Вып. 1. С. 6-10.

- Поликарпов А.И., Киселева О.В., Мелкова Н.В. Минералы кремнезема в породах морских галогенных формаций//Минералогический журнал. 1986. Т. 8, № 1. С. 6675.

- Поляковский В.Я. О роли аллотигенных и аутигенных факторов в формировании ассоциаций глинистых минералов калийных месторождений хлоридного типа//Литолого-фациальные и геохимические проблемы соленакопления. М.: Наука, 1985. С. 59-67.

- Попов В.С. Геотектонические и литолого-фациальные условия образования калийных солей верхнеюрской галогенной формации Средней Азии//Общие проблемы галогенеза. Новосибирск: Наука, 1985. С. 220-230.

- Седлецкий В.И., Деревягин В.С. Строение и состав калиеносных отложений Карлюкского месторождения//Особенности строения залежей бишофита и калийных солей. Новосибирск: Наука, 1980. С 70-90.

- Франк-Каменецкий В.А. Рентгенография основных типов породообразующих минералов (слоистые и каркасные силикаты). Л.: Недра, 1983. 359 с.

- Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая геология: учебник. М.: Изд-во МГУ, 1997. 448 с.

- Яржемский Я.Я. Калийные и калиеносные галогенные породы. Новосибирск: Наука, 1967. 137 с.

- Яржемский Я.Я., Протопопов А.Л., Лобанова В.В. и др. Атлас структур и текстур галогенных пород СССР. Л.: Недра, 1974. 231 с.

- Warren John K. Evaporates: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer, 2006. 1036 p.